Безопасность транспортно технологических систем. Контрольная работа по дисциплине Безопасность транспортнотехнологических систем

Скачать 0.85 Mb. Скачать 0.85 Mb.

|

|

Федеральное агентство железнодорожного транспорта Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) Контрольная работа по дисциплине: «Безопасность транспортно-технологических систем» Вариант № 10 Понятие грузооборота и грузопотоков. Графический способ представления грузопотоков (эпюры), информация, содержащаяся в эпюрах грузопотоков. Классификация автобусных маршрутов. Диспетчерское руководство перевозками На каком расстоянии от ТС устанавливаются фонари автономного питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого цвета в условиях недостаточной видимости или темное время суток, когда огни ТС неисправны? Студент гр. _________________ Руководитель – _________________ О  мск 2019 г. мск 2019 г.СодержаниеВведение 3 1.Понятие грузооборота и грузопотоков. Графический способ представления грузопотоков (эпюры), информация, содержащаяся в эпюрах грузопотоков 4 2.Классификация автобусных маршрутов 9 3.Диспетчерское руководство перевозками 12 4.Движение в темное время и в условиях недостаточной видимости 16 Заключение 19 Список литературы 20 ВведениеАвтомобильный транспорт в России является в настоящее время одним из наиболее быстро растущих видов экономической деятельности. Рост российских товарных рынков обеспечивается, прежде всего, за счет скорости перевозки, надежности и возможности прямой доставки отправок «от двери к двери», которые способен обеспечить только автомобиль. В результате акционирования или приватизации автомобильный транспорт практически вышел из сферы государственного предпринимательства и является одним из секторов наиболее эффективного развития малого и среднего бизнеса. На месте структур централизованного отраслевого управления автотранспортом формируется новая система, отвечающая требованиям рыночной экономики, основанная на механизмах лицензирования, сертификации, сочетающая административные и экономические рычаги управления. Автомобильный транспорт – это и наиболее ресурсоемкая транспортная подотрасль. На его долю приходится порядка двух третей объемов всех нефтяных топлив, потребляемых транспортом. Почти две трети всех занятых на транспорте трудятся в автотранспортной сфере. На долю автотранспорта приходится большая часть вредных экологических воздействий транспорта, а также основная часть ущерба, наносимого транспортными авариями. Сложность решения проблемы безопасности дорожного движения состоит в том, что автомобильный транспорт как отрасль является лишь составной ее частью. В целом это государственная проблема, решение которой во многом определяется качеством автомобильных дорог, оснащением их техническими средствами регулирования, конструктивным совершенствованием транспортных средств, уровнем подготовки водительских кадров и целым рядом других факторов. Понятие грузооборота и грузопотоков. Графический способ представления грузопотоков (эпюры), информация, содержащаяся в эпюрах грузопотоковГрузы каждой номенклатурной группы имеют определенные особенности перевозки, погрузки-выгрузки, хранения и требуют применения определенных способов транспортировки, технологии грузопереработки, транспортно-складской тары. Эти особенности учитываются при выборе транспортных средств и организации их работы. Грузооборот представляет собой количество грузов (в тоннах), перемещаемых на предприятии за определенный период времени (сутки, месяц, квартал, год). Грузооборот определяется на основе транспортных таблиц, учитывающих поступление и отправку грузов по каждому пункту. В каждой клетке такой таблицы указывается наименование и количество груза, соответственно поступившего в данный пункт (если это позиция-потребитель) или отправленного из него (если это позиция-поставщик). Грузооборот равен сумме грузопотоков. Грузопоток - это количество грузов, перемещаемых в определенном направлении между отдельными пунктами погрузки и выгрузки в пределах предприятия за тот же период, что и грузооборот. По грузообороту и грузопотокам устанавливают тип и структуру парка транспортных и подъемно-транспортных машин, количество погрузочно-разгрузочных постов, вид маршрутов средств прерывного (циклического) действия - маятниковый или кольцевой, обеспечивающий большую загрузку транспортных средств. Перевозки грузов могут осуществляться по: разовым маршрутам, которые назначаются для выполнения неповторяющихся отдельных заявок, случайных как по направлению, так по составу и количеству транспортируемых грузов; постоянным маршрутам, которые назначаются для выполнения систематически повторяющихся заявок, выбираются с учетом грузопотока и применяемых транспортных средств. Диаграмма грузопотоков представлена на рисунке 1. комбинированным маршрутам, которые представляют собой комбинацию различных маршрутов или их фрагментов.  Рисунок 1- Диаграмма грузопотоков Наглядное представление о характере движения грузов представляют эпюры грузовых потоков, которые строятся следующим образом: на горизонтальной линии, схематически отражающей направление трассы автомобильной дороги, по карте в линейном масштабе откладываются расстояния между пунктами, через которые проходит трасса дороги. По вертикали также в масштабе откладывается количество грузов, перевозимых между определенными пунктами. Количество грузов (грузовые потоки) каждого направления откладывается с правой стороны от оси горизонтальной линии по ходу движения. Эпюры строятся по видам грузов и направлениям (или общие -только по направлениям, без разделения по видам грузов). Эпюры грузопотоков позволяют определить количество груза, который отправляют по каждому пункту, прибытия и, применяя, объем перевозок и грузооборот на каждом участке и на всей пути; среднее расстояние перевозок грузов. Они также помогают выявить нерациональные операции перевозки, т.е. перевозки одинакового груза во встречных направлениях. Рассмотрим построение эпюры грузопотока на автомобильном транспорте. Эпюру строят в координатах «объем перевозок Q, т., «расстояние» L, км. Значение Q откладывают по оси ординат, L - по оси абсцисс в соответствии с выбранным масштабом. Таблица 1 – Эпюра грузопотока на автомобильном транспорте

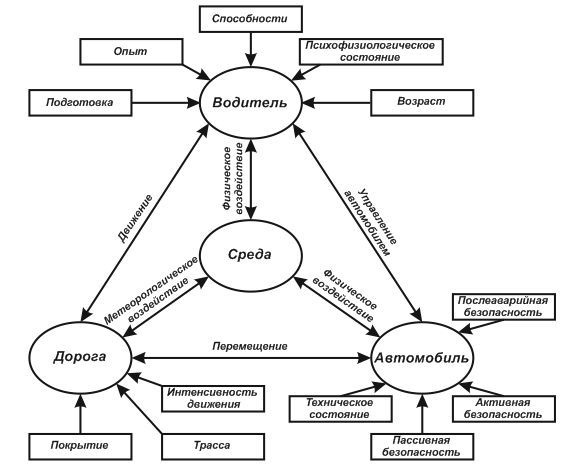

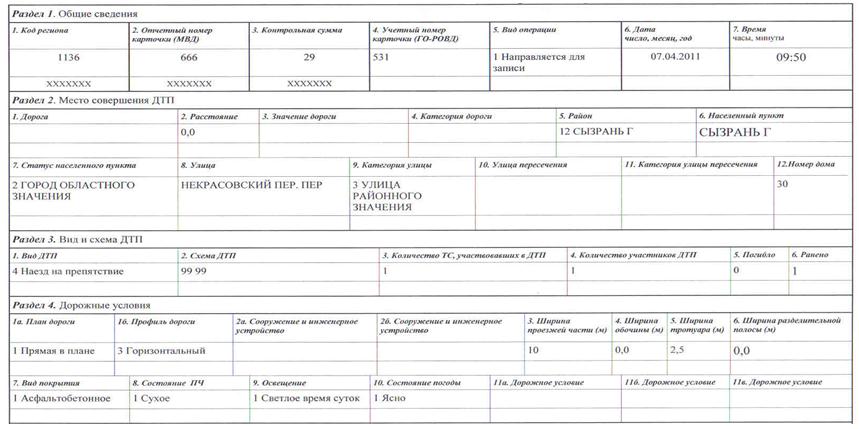

Эпюра имеет прямое и обратное направление движения грузов. Прямым направлением считается то, по которому следует наибольшее количество грузов. Отношение размера грузопотока в прямом направлении к размеру грузопотока в обратном направлении называется коэффициентом неравномерности грузопотоков по направлениям. Объем грузов, перевозимых в прямом направлении, откладывают вверх от нулевой отметки, а в обратном – вниз от неё. Для условий, приведенных в табл. 1: прямое направление: DA = ВА + СА + DA + СВ + DC =500 +500 + 100 + 400 = 1500 т; обратное направление: AD = АВ + АС + AD + ВС т BD + CD = 200 + 500 + 100 +200 + 300 =1300 т. Отсюда коэффициент неравномерности грузопотоков:  Построение эпюры начинают с грузопотока, идущего от пункта D, т.е. самого дальнего, к пункту А. При масштабе 1 см = 200 т на графике откладывают от нулевой отметки 2,5 см и проводят линию, параллельную оси абсцисс, до пересечения с ординатой точки А. Полученное пространство между осевой и проведенной линией заштриховывают (различно по участкам). Затем откладывают грузопоток объемом 500 т, следующий из С в А, и проводят линию от ранее отложенной и параллельную ей до пересечения с ординатой точки А. Полученное пространство также заштриховывают. Аналогично откладывают и следующие грузопотоки. Нижняя часть строится таким же способом, как и верхняя. Полученная эпюра (рисунок 2) предоставляет собой графическое изображение грузопотоков на данном участке трассы.  Рисунок 2 – Эпюра грузопотоков Эпюры грузопотоков дают возможность определить: количество груза, отправляемого из каждого пункта, прибывающего и проходящего через него; объем перевозок и грузооборот на каждом участке и на всей линии; среднее расстояние перевозки грузов. Они также помогают выявить нерациональные встречные перевозки, т.е. перевозки одинакового груза во встречных направлениях. Грузопотоки могут быть изображены в виде схемы. Для этого используется карта района перевозок, на которую нанесены пункты или микрорайоны отправления и назначение груза, т.е. грузообразующие и грузопоглощающие пункты. Карту района перевозок делят на квадраты последовательным нанесением на равном расстоянии взаимно перпендикулярных линий. Полученные таким образом квадраты кодируют в буквенно-цифровой системе (по типу шахматной доски): по горизонтали – буквы, по вертикали – цифры. Зная количество тонн груза, подлежащего перевозке из пунктов отправления в пункты назначения, выбирают масштаб и в соответствии с ним наносят грузопотоки линиями определенной ширины. Грузопотоки могут также иметь вид картограммы. Картограмма – это графическое изображение грузопотоков на карте по действительным путям перемещения грузов. При помощи схем и эпюр создается наглядная схема перевозок между пунктами отправления и назначения грузов, определяется транспортная работа, устанавливается наиболее выгодное расположение стоянки автотранспорта, чтобы непроизводительные пробеги из гаража к месту работы и обратно были минимальные. Классификация автобусных маршрутовАвтобусным маршрутом называется путь прохождения автобуса между начальным и конечным пунктами с определенными местами на дороге для посадки (высадки) пассажиров, установленный уполномоченным органом или заказчиком транспортных услуг (юридическим или физическим лицом, которое заказывает транспортные услуги). Маршруты классифицируются по 9 классификационным признакам: По виду сообщения: автобусный маршрут городской – автобусный маршрут, который не выходит за переделы территории населенного пункта; автобусный маршрут пригородный – автобусный маршрут, который соединяет населенные пункты, и протяженность которого не превышает 50 км. автобусный маршрут междугородный - автобусный маршрут, который соединяет населенные пункты, и протяженность которого превышает 50 км. Междугородние маршруты подразделяются на межобластные и внутриобластные. - автобусный маршрут международный автобусный маршрут, который пересекает государственную границу Украины. Международные маршруты организуют и эксплуатируют в соответствии с международными конвенциями и договорами. По виду перевозок: автобусный маршрут общего пользования – автобусный маршрут, на котором осуществляют регулярные пассажирские перевозки; автобусный маршрут специальных перевозок – автобусный маршрут, на котором осуществляют регулярные специальные пассажирские перевозки (перевозка работников предприятий, школьников, студентов, туристов); автобусный маршрут нерегулярных перевозок – автобусный маршрут, на котором осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки (заказные перевозки). По расположению на территории города: диаметральные (1) соединяют окраины города и проходят через центральную его часть; - радиальные (2) связывают окраины города с центральной его частью; полудиаметральные (3) проходит между двумя городскими районами через центр; - кольцевые (4) организуют как в центральной части города, так и в отдельных районах; тангенциальные (хордовые) (5) соединяют отдельные районы города и не проходят через центр.  По времени действия: постоянные - работают регулярно все дни недели в течении всего года; временные - работают регулярно только в определенные периоды года (сезонные), дни недели (выходные, праздничные), часы суток (час-пик). По категории обслуживаемых пассажиров: общегородские (обычные) – обслуживают всех пассажиров; специальные – организуются для обслуживания определенного контингента пассажиров (работников организаций, школьников, детей). По роли в транспортной системе города: основные – играют самостоятельную роль в транспортной системе; подводящие – обеспечивают подвоз пассажиров к линиям скоростного транспорта; дублирующие – частично дублируют работу скоростью городского транспорта, или трассу троллейбуса, трамвая. По организации движения: с поостановочным движением - автобусы соблюдают все остановки, предусмотренные расписанием движения; экспрессные – автобусы следуют по маршруту общего пользования, на котором есть обычный режим движения, с соблюдением всех остановок, количество которых по расписанию движения не превышает 25% количества остановок при обычном режиме движения; укороченные – движение автобусов организуется лишь на определенной части обычного маршрута где наиболее интенсивный пассажиропоток. Укороченные автобусные маршруты могут либо совпадать с обычным маршрутом в средней его части, либо начинаться с одного или другого конечного пункта и включать определенные, наиболее загруженные участки. Укороченные маршруты могут быть постоянными или периодическими, т.е. с движением автобусов в течение определенного периода времени (например, в часы “пик”). По форме трассы: маятниковые. Трасса маятникового маршрута в плане представляет собой незамкнутую линию. Движение на маятниковых маршрутах организуется по этой линии в двух направлениях – «туда» и «обратно», или, как говорят, от А к Б и от Б к А (где А и Б условные обозначения конечных пунктов маршрута). кольцевые. Кольцевые маршруты имеют трассу в виде замкнутой петли. Движение по ним происходит обычно также в двух направлениях – по внешнему и внутреннему кольцам. По контингенту перевозчиков. Наиболее распространены маршруты, обслуживаемые одним перевозчиком. Протяженные маршруты могут обслуживаться двумя перевозчиками, реже группой перевозчиков на паритетных началах. Диспетчерское руководство перевозкамиДиспетчерское руководство работой автомобильного транспорта необходимо для достижения наиболее эффективного его использования, соблюдения суточного графика работы и постоянного наблюдения за работой подвижного состава, а также своевременного принятия мер по устранению перебоев в работе. Только при выполнении всех этих требований может быть обеспечено выполнение суточного плана перевозок. Различают две системы диспетчерского руководства работой автомобилей на линии: систему децентрализованного диспетчерского руководства, при которой отдел эксплуатации каждого АТП руководит работой автомобилей, и систему централизованной диспетчерской службы (ЦДС). Этой службе подчинено несколько АТП одного ведомства (объединения), расположенных в крупном городе. При такой системе отдел эксплуатации не руководит работой автомобилей на линии, а в задачу АТП входит подготовка подвижного состава к работе и выпуск его на линию по разнарядкам ЦДС, которая руководит работой автомобилей всех подчиненных ей предприятий. ЦДС может обеспечить более рациональные маршруты, ликвидировать встречные перевозки грузов, в результате чего повышается коэффициент использования пробега автомобилей, и добиться равномерного распределения объема транспортной работы между АТП. В настоящее время находит применение система АСУ, являющаяся основным комплексным направлением по совершенствованию работы автомобильного транспорта. Перед выездом на линию водитель получает путевой лист и сменное задание на перевозку грузов. При выдаче путевого листа он получает инструктаж о маршрутах, условиях перевозки, способах связи, погодных и дорожных условиях. Связь водителя с диспетчером осуществляется по телефону, радио или личным контактом с линейными диспетчерами, находящимися на передвижных или постоянно действующих диспетчерских пунктах. В случае вынужденной остановки из-за отказов или неисправностей и невозможности устранения их своими силами водитель должен сообщить об этом на АТП для принятия мер. В случае непредставления груза заказчиками или сверхнормативного простоя автомобиля водитель обязан сообщить об этом диспетчеру для получения указаний о дальнейшей работе. В этом случае по указанию диспетчера водителю может быть поручена другая работа. По окончании смены водитель должен сдать оформленный путевой лист с товарно-транспортными документами для обработки сменному диспетчеру. Если водитель по каким-либо причинам возвратился на предприятие раньше или позже указанного времени, он должен сообщить диспетчеру о причинах, вызвавших несвоевременный заезд. Контроль за работой водителей на линии осуществляется линейными контролерами. При возникновении неисправности автомобиля водитель должен принять меры к ее устранению, а если это невозможно -- вызвать техническую помощь. Результат выполненной транспортной работы, расход топлива и заработную плату водителя определяют по путевому листу и товарно-транспортным документам. Для централизованного управления работой подвижного состава на линии при территориальных транспортных объединениях, либо при крупных транспортных предприятиях, создаются, как правило, центральные диспетчерские службы (ЦДС) или логистические центры. Руководство движением из одного центра, снабженного комплексной системой информации, обеспечивает принятие более рациональных оперативных решений, целесообразных и технически обоснованных, так как они исходят из общих задач наилучшего обслуживания пассажиров на территории населенного пункта. Основными задачами диспетчерского управления являются: повышение эффективности использования подвижного состава; улучшение качества транспортного обслуживания; контроль за своевременным выпуском подвижного состава на линию; контроль за регулярностью движения подвижного состава и за состоянием обслуживания пассажиров; регулирование движения при отклонениях от расписания и восстановление нарушенного движения; организация заказных перевозок пассажиров; координация работы различных видов пассажирского транспорта. Одной из важных задач системы диспетчерского управления является обеспечение регулярности движения подвижного состава на маршрутах. Движение считается регулярным, если подвижной состав своевременно отправляется в рейс, интервалы на всех остановочных пунктах соблюдаются равными и соответствуют расписанию и подвижной состав прибывает в конечный пункт точно в установленное расписанием время. Регулярность движения обеспечивается выполнением двух условий: при полном (100%) выполнении предусмотренных расписанием рейсов (необходимое условие) и при точном соблюдении водителями расписаний движения с обеспечением регулярности каждого рейса (достаточное условие). Рейс считается регулярным, если водитель подвижного состава точно отправляется с начального пункта, своевременно (с опозданием не более чем на 1 мин) проследует промежуточные контрольные пункты и прибудет на конечный пункт точно по расписанию. Рейсы, выполненные с превышением допустимых отклонений от расписания, независимо от причин, их вызывающих, считаются нерегулярными. Следует различать регулярность рейса и регулярность движения подвижного состава на маршруте. Отдельные рейсы могут быть регулярными, а должная регулярность движения на маршруте в целом не достигнута. Качество обслуживания и регулярность движения - взаимосвязанные и не отделимые друг от друга понятия. С повышением регулярности движения объем перевозок увеличивается, равномернее распределяются пассажиры по транспортным средствам, обеспечивается возможность своевременной оплаты проезда. При нарушениях регулярности движения происходит переполнение салона транспортных средств, снижение доходов и рентабельности маршрута. Неравномерная загрузка вызывает серьезные колебания затрат времени на посадку и высадку пассажиров, что в свою очередь создает задержки подвижного состава на остановках, нарушается установленный режим работы, повышается расход топлива (электроэнергии), снижается скорость сообщения и безопасность движения. Поэтому достижение высокой регулярности движения является одной из наиболее существенных задач службы организации перевозок транспортных объединений и предприятий. Допуски возможных отклонений от расписания устанавливаются дифференцировано в зависимости от интервала движения, сложности и протяженности маршрута и т.д. Некоторые транспортные объединения вводят дифференцированную систему оплаты в зависимости от достижения плановой регулярности движения. Диспетчерское руководство на городском пассажирском транспорте включает в себя весь комплекс работ по подготовке и организации выпуска подвижного состава на линию, непосредственному управлению их движением на маршрутах и своевременному возвращению в транспортные предприятия. Диспетчерское руководство подразделяется на внутрипарковое и линейное. Внутрипарковое предусматривает: контроль за подготовкой к выпуску; подготовку документации на выпуск; организацию своевременного выпуска и контроль времени выезда на линию; контроль и учет времени возвращения. Линейное руководство включает в себя: оперативный постоянный контроль за соблюдением каждым транспортным средством маршрутного расписания; регулирование движения; восстановление нарушенного движения; рациональное использование резервного подвижного состава; координацию движения различных видов транспорта; осуществление мер по оперативному регулированию движения; принятие мер по оказанию технической помощи; подготовку суточной отчетности. Как было отмечено ранее, для централизованного управления работой подвижного состава при территориальных органах управления (логистических центрах) и крупных транспортных предприятиях создаются объединенные диспетчерские службы. Организационная структура и штатная численность аппарата пассажирской диспетчерской службы (логистических центров) устанавливается для каждого населенного пункта по суточному объему перевозок в целом по городу в зависимости от протяженности и конфигурации маршрутной сети, числа транспортных предприятий, количества подвижного состава на линии, а также методов обработки и анализа информации о работе подвижного состава. Работа диспетчерских служб строится по трем основным направлениям: сбор информации, организация контроля за движением подвижного состава и управление перевозочным процессом. Информация, поступающая с линии, является исходным материалом для организации управления и регулирования перевозок пассажиров. С целью отыскания рациональных и обоснованных решений, направленных на совершенствование перевозочного процесса, технологический процесс должен предусматривать различные методы контроля за работой подвижного состава, позволяющие иметь достоверную информацию. Контролю подвергается выпуск подвижного состава на линию и время его работы, выполненное число рейсов, регулярность движения, простой на линии, качество перевозки пассажиров и безопасность движения. Движение в темное время и в условиях недостаточной видимостиОдним из условий, обеспечивающих безопасность движения, является возможность для всех его участников хорошо видеть дорожную обстановку. С этой целью транспортные средства оборудуются внешними световыми приборами, к которым относятся: фары ближнего и дальнего света; противотуманные фары и фонари; габаритные и стояночные огни; фары искатели и фары прожекторы; приборы световой сигнализации. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости в тоннелях на движущемся транспортном средстве должны быть включены: на всех механических транспортных средствах и мопедах фары дальнего или ближнего света; фонари (при их наличии); на прицепах и буксируемых механических транспортных средствах – габаритные огни. Дальний свет должен быть переключен на ближний: в населенных пунктах, если дорога освещена; при встречном разъезде на расстоянии не менее 150м до приближающегося транспортного средства, а также на ином расстоянии, если водитель встречного транспортного средства покажет необходимость этого периодическим переключением фар; в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств. При ослеплении водитель должен включить АСС и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться. При остановке и стоянке в темное время суток на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости на транспортном средстве должны быть включены габаритные огни. В условиях недостаточной видимости дополнительно к габаритным огням могут быть включены фары ближнего света, противотуманные фары и задние противотуманные фонари. Противотуманные фары могут использоваться: в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар; в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар. При движении в светлое время суток с целью обозначения движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть включен: на мотоциклах и мопедах; при движении в организованной транспортной колонне; на маршрутных транспортных средствах, движущихся по специально выделенной полосе навстречу основному потоку движения: при организованной перевозке групп детей: при перевозке опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов; при буксировке механических транспортных средств (на буксирующем транспортном средстве). Фарой-прожектором и фарой-искателем разрешается пользоваться только вне населенных пунктов при отсутствии встречных транспортных средств. В населенных пунктах пользоваться такими фарами могут только водители транспортных средств, оборудованных в установленном порядке проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми сигналами, при выполнении неотложного служебного задания. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам. Опознавательный знак «Автопоезд» должен быть включен при движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, и на время его остановки или стоянки. Проблесковый маячок оранжевого или желтого цвета должен быть включен на транспортных средствах, выполняющих строительные, ремонтные или уборочные работы на дороге, при погрузке и транспортировке поврежденных, неисправных, а также иных транспортных средств в предусмотренных законом случаях, а также на транспортных средствах при перевозке тяжеловесных, крупногабаритных или опасных грузов в случаях, предусмотренных правилами перевозки этих грузов. Критерий недостаточной видимости – 300 метров. Конечно же, начинающий водитель может воспротивиться такому повороту событий и выдвинуть два принципиальных вопроса. Как определить это самое расстояние? Приблизительно, «на глазок» или с использованием местных ориентиров. Например, столбов центрального освещения, расстояние между которыми составляет примерно 50 метров. Подсчитать несложно. А если не получается этого сделать, то лучше перестраховаться и начать выполнять правила движения в условиях недостаточной видимости. То есть включить в требуемом режиме световые приборы. Что означает «видимость дороги менее 300 метров»? До какой степени должно быть нарушено нормальное визуальное восприятие, чтобы это считалось недостаточной видимостью? Если водитель не может с такого расстояния (300 метров) различить цвет машины, ее форму, смутно видит очертания пешехода, не идентифицирует объекты на дороге – это недостаточная видимость. Необходимо использовать внешние световые приборы (в соответствии с нормами раздела 19 ПДД). ЗаключениеВ заключении можно сказать, что состояние транспортной безопасности затрагивает коренные интересы и личности и общества, и государства, интересы всех физических и юридических лиц причастных к деятельности транспортного комплекса. Поэтому вопросы укрепления транспортной безопасности не могут интересовать только органы государственной власти, а должны касаться всех и каждого. Только единая сила сможет обеспечить стабильную и крепкую безопасность. Как показывает практика, государство не может и не должно решать эту проблем, что называется, в одиночку, поскольку для этого требуются значительные материальные, финансовые и кадровые ресурсы. Общественность обязана активно участвовать в финансировании задачи обеспечения транспортной безопасности, а каждый человек в отдельности должен укреплять свои моральные позиции и поддерживать правопорядок, уважать жизнь и права других людей и имеено тогда можно будет каждому почувствовать себя в безопасности. Всё зависит от нас самих. Опыт не только Российской Федерации, но и ряда западных государств (США, Канады, страны Западной Европы) указывает на то, что одной из оптимальных о форм привлечения общественности к проблемам - это показать всем, что в решении этих проблем заинтересованы как государство так и общество, и только объединившись эти проблемы смогут быть решены. Список литературыМарченко Л.Я. Транспортное хозяйство.-М.:2001 – 371 с. Сенькевич А.А. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного процесса.Практикум/ А.А. Сенькевич – Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 91 с. Жулев В.И. Водитель и безопасность дорожного движения. – М.: ДОСААФ, 1984. – 151 с. Гудков В.А. и др. Технология, организация и управление пассажирскими автобусными перевозками М. Транспорт, 2016. - 254 с. Варелопупо Г.А. Организация движения и перевозок на городском пассажирском транспорте М. Транспорт, 2015. - 93 с. Грузовые автомобильные перевозки: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / А.Э. Горев. – 2-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2004. – 288с. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 Основные элементы системы ВАДС. Их взаимодействие и влияние на безопасность дорожного движения План работы Составить схему взаимодействия основных элементов системы «Водитель – автомобиль – дорога – среда». Составить матрицу основных характеристик каждого элемента, учитывая степень влияния элемента на безопасность дорожного движения. Ознакомиться с требованиями оформления и регистрации ДТП (ПДД п. 2.5., 2.6., 2.6.1). Составить схему и описание ДТП. Заполнить карточку учета дорожно-транспортных происшествия. Ход работы  Рисунок 1-Схема системы «Водитель – автомобиль – дорога – среда» (ВАДС) Основной характеристикой системы ВАДС является ее надежность. Вообще надежность объекта – свойство выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям пользования, технологического обслуживания, ремонта. Надежность – сложное свойство, слагающееся из более простых (безотказности, ремонтопригодности, долговечности, сохраняемости). Смысловое значение каждого из упомянутых терминов оговорено соответствующими нормативными документами. В зависимости от вида объекта, надежность его может определяться всеми или частью перечисленных свойств. Для объекта «ВАДС» надежность зависит, прежде всего, от безотказности. Безотказность – свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени. матрица основных характеристик элементов Водитель – автомобиль – дорога – среда

Схема и описание ДТП    ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 Расчет пропускной способности многополосной проезжей части План работы Вычертить схему исследуемого участка улично-дорожной сети. Определить приведенную интенсивность движения транспортных потоков по направлениям движения. Рассчитать пропускную способность многополосной проезжей части. Заполнить таблицу исходных данных. Рассчитать коэффициент загрузки проезжей части. Построить график неравномерности интенсивности движения транспортных потоков. Ход работы  Таблица 1. Приведенная интенсивность движения для разных направлений

Рассчитываем приведенную интенсивность движения, которая наблюдалась 15 мин, по формуле:  где NПР(t) – приведенная интенсивность за время t (5,15,30,60 мин), ед./ч; NЛ, NГ, NАВ, NАП – соответственно количество легковых, грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов за время наблюдения; t – время наблюдения; KЛ, KГ, KАВ, KАП – коэффициенты приведения соответственно для легковых, грузовых автомобилей, автобусов и автопоездов. Для упрощения расчета приведенной интенсивности можно принять значения коэффициентов приведения следующими (KЛ=1; KГ =2; KАВ =3; KАП =4). Рассчитываем пропускную способность многополосной проезжей части Расчет пропускной способности при смешанном по структуре потоке производится в приведенных единицах. Теоретическая пропускная способность одной полосы движения (Nт) определяется по формуле N = 3600V/L , где V - скорость движения потока , м/с, принимаемая в зависимости от класса магистралей по СНиП 2.07.01-89. При этом следует учитывать, что фактические скорости потока на 15-20% ниже расчетных скоростей одиночного автомобиля; L – величина динамического габарита , м. Динамический габарит – минимальное расстояние между передними бамперами движущихся друг за другом автомобилей, обеспечивающее безопасность движения. Определяем степень загруженности рассматриваемого участка улицы или дороги. Расчетная пропускная способность многополосной проезжей части дороги РМ определяется выражением  (5) (5)где РП – расчетная пропускная способность одной полосы движения, ед/ч; n – количество полос; КМ – коэффициент многополосности; КПЕР – коэффициент, учитывающий влияние пересечений. Расчетную пропускную способность одной полосы движения следует брать по СНиП 11-60-75 «Планировка и застройка городов, поселков и населенных пунктов». Рекомендуемые значения пропускной способности одной полосы движения лежат в пределах от 1200 до 1600 ед/ч. Коэффициент многополосности вводится вследствие того, что пропускная способность многополосной проезжей части увеличивается не прямо пропорционально увеличению количества полос, так как наблюдается нарушение келейности при движении автотранспорта, переходы из полосы в полосу, маневрирование при обгоне. С учетом помех в зависимости от количества полос проезжей части произведение  можно принимать: можно принимать:одна полоса  = 1, = 1,две полосы  = 1,9, = 1,9,три полосы  =2,7, =2,7,четыре полосы  = 3,5. = 3,5.На величину коэффициента  - основное влияние оказывает расстояние между перекрестками. Так при расстоянии между перекрестками ∆ℓ=200; КПЕР=0,5; ∆ℓ=800; КПЕР=0,8. - основное влияние оказывает расстояние между перекрестками. Так при расстоянии между перекрестками ∆ℓ=200; КПЕР=0,5; ∆ℓ=800; КПЕР=0,8.Степень загруженности ул. Ленина:  Степень загруженности ул. Сойфера:  Уровень загрузки дороги оценивается коэффициентом загрузки Z, который представляет собой отношение интенсивности движения к пропускной способности рассматриваемого участка улицы или дороги. Для перегона улицы в каждом направлении коэффициент загрузки рассчитываем по следующему выражению:  Уровень загрузки ул. Ленина «Север – Юг»:  Уровень загрузки ул. Ленина «Юг – Север»:  Уровень загрузки ул. Сойфера «Запад – Восток»:  Уровень загрузки ул. Сойфера «Восток – Запад»:  Внутричасовая неравномерность движения оценивается коэффициентом временной неравномерности КВ. Этот коэффициент характеризует колебания интенсивности движения, для данного направления или для магистрали в целом в течение часа. Он определяется как доля объема движения или как отношение наблюдаемой интенсивности движения за рассматриваемый промежуток времени к часовой интенсивности движения  (2) (2)где  – коэффициент неравномерности движения для временного интервала t; – коэффициент неравномерности движения для временного интервала t; – приведенная интенсивность движения, наблюдаемая за временной интервал t, ед/ч; – приведенная интенсивность движения, наблюдаемая за временной интервал t, ед/ч; – часовая приведенная интенсивность движения, ед/ч. – часовая приведенная интенсивность движения, ед/ч.По формуле (2) рассчитывается коэффициент временной неравномерности для временных интервалов в 5, 15 и 30 мин для каждого направления движения. Результаты расчетов заносятся в таблицу 1.3. Неравномерность транспортных потоков проявляются не только во времени, но и в пространстве – по встречным направлениям для одной магистрали, для различных улиц транспортной сети города. Так как при выполнении данной работы измерение интенсивности движения производятся в одном сечении дороги, то пространственную неравномерность распределения транспортного потока можно оценить только по встречным направлениям и по полосам движения для каждого направления. Коэффициент не равномерности по встречным направлениям подсчитывается по следующему выражению:  (3) (3)где  – соответственно часовая приведенная интенсивность для прямого (i=1) и обратно (i=2) направления, ед/ч. – соответственно часовая приведенная интенсивность для прямого (i=1) и обратно (i=2) направления, ед/ч.Для оценки неравномерности распределения транспортного потока по полосам для каждого направления рассчитывают коэффициент неравномерности KHj, по каждой полосе движения:  (4) (4)где n – число полос движения;  – часовая приведенная интенсивность движения по ј–й полосе, ед/ч; – часовая приведенная интенсивность движения по ј–й полосе, ед/ч; – часовая приведенная интенсивность движения по данному направлению. – часовая приведенная интенсивность движения по данному направлению.По результатам расчета коэффициентов неравномерности движения по полосам строится график.     Рисунок 2. – График коэффициентов неравномерности распределения транспортного потока по полосам движения ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 Расчет отдельных характеристик транспортных потоков для локального перекрестка План работы Вычертить схему исследуемого объекта улично-дорожной сети. Определить приведенную интенсивность движения транспортных потоков с учетом направлений движения. Заполнить таблицу исходных данных. Определить степень сложности пересечения. Вычертить схему конфликтных точек на пересечении. Вычертить картограмму интенсивности движения транспортных потоков на исследуемом объекте в масштабе. Ход работы ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 Разработка схемы организации дорожного движения на объекте улично-дорожной сети План работы Вычертить схему исследуемого объекта улично-дорожной сети. Изучить условия введения светофорного регулирования на перекрестке на основе существующих нормативных положений. Определить приведенную интенсивность движения транспортных потоков с учетом направлений движения на пересечении. Заполнить таблицу исходных данных. Вычертить схему конфликтных точек на пересечении. Определить степень сложности пересечения. Сделать выводы о целесообразности введения светофорного регулирования на исследуемом пересечении. Разработать схему пофазного разъезда транспортных средств на макете перекрестка. Ход работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||