методы принятия упр.решений. Контрольная работа по дисциплине Методы принятия управленческих решений

Скачать 156.25 Kb. Скачать 156.25 Kb.

|

|

Министерство сельского хозяйства РФ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный аграрный университет» Кафедра экономики, анализа и статистики Направление «Государственное муниципальное управление» Контрольная работа по дисциплине «Методы принятия управленческих решений» Выполнил (а) Коновалова Евгения Юрьевна (Ф.И.О. полностью) Направление ГМУ Курс 5, группа 84641 Шифр зачетной книжки 161570 Проверила д.т.н., доцент Тиньгаев Анатолий Владимирович (Ф.И.О. преподавателя полностью) Отметка о регистрации Дата __________________ Подпись______________ Отметка о проверке Дата_____________ Оценка_____________Подпись_______________ Барнаул, 2021 года Содержание 1. Системный анализ как методология принятия решений. 2. Методы, применяемые на этапе определения альтернатив. 3.Задание 2 4. Задание 3 Список использованной литературы 1. Сущность системного анализа В настоящее время многие специалисты по управлению считают системный анализ одним из эффективных средств для оказания помощи ЛПР в процессе принятия решений. В общем виде системный анализ можно охарактеризовать как методологию решения крупных комплексных проблем управления. Нет, однако, пока единого конкретного понятия “системный анализ”. Не определены четко роль и место системного анализа среди других методов. Нет единой точки зрения о различии между анализом и методом исследования операций (ИСО). Некоторые считают системный анализ областью исследования операций, другие - наоборот (Акофф, Квейд и др.). По нашему мнению, удачно высказался об этом понятии Д.Бурчфилд: “Системный анализ - это лишь название определенного подхода к проблеме принятия решений, которым всегда пользовался хороший руководитель. По существу, он не представляет собой ничего таинственного, ничего особенно сложного или чего-нибудь совсем нового”. Этот подход представляет широкие возможности для получения самых разнообразных оценок и суждений и предполагает поиски различных вариантов выполнения той или иной работы /3, 8, 19/. Системный анализ предусматривает использование как строгих количественных, так и логических суждений, опыта и интуиции. С помощью системного анализа можно исследовать любые проблемы, учитывая не только те факторы, влияние которых может быть выражено количественно, но и факторы, оцениваемые качественно. Таким образом, в основу принятия решений с использованием системного анализа закладывается обычный подход, применяемый руководителями производства, при котором они рассматривают влияние в каждой конкретной ситуации всех факторов: технических, экономических, социально-психологических. Но при этом ЛПР имеет возможность базироваться не только на своих субъективных суждениях, но и на объективных данных, полученных им в результате исследования, что помогает ему принять наиболее рациональное и обоснованное решение. Логический системный анализ во многих случаях дополняется (в той или иной степени) математическим анализом систем и другими математическими, статическими и вероятностными средствами, однако его методология значительно отличается от методологии формально -математических системных исследований. Д. Бурчфилд отличает следующие характерные черты системного анализа: · в большинстве случаев принимаемые решения касаются отдельных элементов системы, поэтому при решении задач необходимо учитывать взаимосвязи этого элемента с другими и общую цель системы (системный подход); · анализ вначале осуществляется для всего комплекса проблем и сводится до уровня составляющих их частей, затем каждая из этих частей исследуется с помощью методов, применяемых для ее изучения; · в системном анализе первостепенное значение должны иметь такие факторы, как стоимость и качество работы, поэтому ЛПР должен иметь о них ясное представление; · во многих случаях уже сами данные анализа показывают путь к очевидному решению, однако само решение все же приходится принимать; · системный анализ не заменяет логических суждений, но является по отношению к ним вспомогательным элементом. Он дает возможность выделить те области, где может быть применено суждение, и определить каждый из возможных вариантов решения, которые рассматривает руководитель; · системный анализ не предусматривает обязательного использования ПК, они могут быть использованы в некоторых случаях как технические средства; Д. Бурчфилд делает вывод: “системный анализ сводится к методам оценок как основе для принятия решений с учетом времени, затрат и качества исполнения”. Методы системного анализа К системному анализу как методу принятия хозяйственных решений имеется два подхода. Первый подход предусматривает описание системы с помощью формальных средств, т.е. применение различных математических средств и методов. На основе такого подхода может быть определено оптимальное решение. Второй подход заключается в рассмотрении логики системного анализа, т.е. системный анализ рассматривается как методология членения и упорядочения проблемы, которую предстоит решить вне зависимости от того, осуществляется ли процесс с применением математики и ПК. Логически системный анализ может быть дополнен и матанализом системы, но при этом он резко отличается от методологии формально-математических исследований. И по мнению большинства авторитетнейших специалистов в области управления вторая трактовка является более правильной. Многие специалисты видят отличие системного анализа от метода исследования операций (ИСО) в том, что он содержит элементы, присущие не только строгим качественным методам принятия решений, но и предусматривает интуитивный подход, целиком зависящий от искусства исследователя. В связи с этим, по их мнению, можно успешно решать задачи, которые трудно или невозможно выразить количественно. В этой связи все проблемы рекомендуется распределить на три класса: · хорошо структурированные или количественно выраженные проблемы, в которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо, что они могут быть выражены в числах или символах, получающих, в конце концов, числовые оценкии · неструктурированные или качественно выраженные проблемы, содержащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик, количественные зависимости между которыми совершенно неизвестны; · слабо структурированные или смешанные проблемы, которые содержат как качественные элементы, так и количественные, причем, качественные, малоизвестные и неопределенные стороны проблемы имеют тенденцию доминировать(табл. 1). Для решения проблем первого класса рекомендуется использовать метод ИСО. Неструктурированные проблемы обычно решаются с помощью эвристических методов, сущность которых состоит в том, что опытный специалист собирает максимум различных сведений о решаемой проблеме. С помощью ситуаций и логических суждений вносит предложения о проведении соответствующих мероприятий для ее решения (обычно составляется алгоритм решения задачи). Таблица 1.

Проблемы третьего класса являются предметом системного анализа. Среди экономистов существует мнение, что применение системного анализа – дань моде. Есть ведь “классический” экономический анализ, и незачем заниматься каким-то системным. Конечно, экономический анализ приносит определенную пользу производству в повышении его эффективности, но системный анализ не заменяет экономический, а существенно его дополняет. Сущность экономического анализа заключается в изучении: · хозяйственных явлений и процессов, а хозяйственно-финансовой деятельности предприятия в целом; · отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности предприятия ; · отдельных хозяйственных подразделений. Эти показатели исчисляются на основе учетных и плановых данных. Каждый показатель имеет числовое выражение, характеризующее конкретное измерение изучаемого объекта или процесса, а также его содержание – экономическую сущность. При системном анализе (как и при экономическом) также учитываются показатели, основанные на данных учета, отчетности и плана. Но для полного и глубокого изучения проблемы необходимо также использовать данные, полученные в результате изучения технических, экономических, финансовых и других сторон деятельности предприятия и его подразделений, а также психологического климата и социальных явлений. В связи с этим в системном анализе данные и показатели приобретают, кроме количественных признаков, еще и качественное выражение. Например, авторитет мастера, его вклад в производство или моральное состояние работающих, их отношение к работе практически невозможно выразить количественно, однако во многих случаях именно эти факторы являются решающими для результата деятельности данного участка. Таким образом, системный анализ помогает изучить проблему более глубоко и всесторонне, чем при обычном экономическом анализе. При системном анализе можно выявить не только причины, вызывающие какие-либо отрицательные последствия, но и условия, в которых возникают эти причины, а следовательно, и предусмотреть проведение соответствующих мероприятий, устраняющих отрицательные явления. Отсюда вытекает и другая отличительная особенность системного анализа. Необходимо отметить, что существует вероятность неполноты информации и самого анализа, невозможно порой измерить факторы социально-политического характера, моральные факторы, которые оценивают ЛПР только на основе собственных суждений и интуиции. Но ценно то, что на них заостряется внимание и их можно учесть при принятии решений. Правила выбора решений Определение эффективности, которое является обязательным в системном анализе, носит весьма приблизительный характер, но направление действий при этом вполне можно выбрать. Для повышения точности выбираемых решений, предвидения результатов последствий в будущем рекомендуется выбирать несколько возможных альтернатив и для каждой намечать предпочтительный курс действий. Выбор стратегий, долгосрочное планирование всегда базировались больше на искусстве управления, чем на науке, хотя и подкреплялись определенными данными анализа. При изучении крупных проблем должны постоянно использоваться интуитивные, субъективные и даже основанные на догадках варианты исследования, но дополненные в обязательном порядке системным анализом. Причем, необходимо все шире применять не только методы количественной оценки, но и метод качественной оценки ситуации, а именно - операционные игры, написание "сценариев", систематический опрос экспертов. Системный анализ нашел широкое распространение при решении таких задач, как распределение производственных мощностей между структурными подразделениями, определение будущей потребности в новом оборудовании и в рабочих той или иной квалификации, прогнозирование спроса на различные виды продукции. Важнейшие принципы системного анализа сводится к следующему: процесс принятия решений должен начинаться с выявления и четкого формирования конечных целей; необходимо рассматривать всю проблему как целостную единую систему и выявить все последствия и взаимосвязи каждого частного решения; необходимо выявить и проанализировать возможные альтернативные пути достижения цели; конкретизировать цели отдельных подразделений, которые не должны вступать в конфликт с целями всего предприятия, объединения. Центральной процедурой системного анализа является построение обобщенной модели, отражающей все факторы и взаимосвязи реальной ситуации, которые могут проявиться в процессе осуществления решения. Полученная модель исследуется с целью выяснения близости результата применения того или иного из альтернативных вариантов действий к желаемому, сравнительных затрат ресурсов по каждому из вариантов, степени чувствительности модели к различным внешним воздействиям. Когда имеется одна достаточно четко выраженная цель, степень достижения которой можно оценить на основе одного критерия, используются методы математического программирования (с учетом последующих логических рассуждений). Если степень достижения цели оценивается несколькими критериями, применяют аппарат полезности, с помощью которого проводится упорядочение критериев и определение важности каждого из них. Когда развитие событий определяется взаимодействием нескольких лиц, преследующих свои цели, решение принимается с помощью методов группового выбора.

Методы, применяемые на этапе определения альтернатив На этом этапе необходимо выявить все возможные варианты решения проблемы, т.е. сформировать “поле альтернатив”. Однако на практике руководитель редко располагает достаточными знаниями, или временем, чтобы сформулировать и оценить каждую альтернативу, поэтому он, как правило, ограничивает число вариантов сравнения всего несколькими альтернативами, которые представляются наиболее подходящими. С этой целью используют следующие методы генерации альтернатив: · метод “мозговой атаки”; · морфологический анализ; · методы ассоциаций и аналогий; · методы контрольных вопросов и коллективного блокнота; · метод “матриц открытия”; · синектику. Эта группа методов оказывает методическую помощь в организации процесса генерации альтернатив. Рассмотрим подробнее особенности и содержание перечисленных методов. 1.Метод “мозговой атаки” при генерации альтернатив. Бывают ситуации, когда один человек не может принять окончательного решения. Тогда применяют метод “мозговой атаки”, который полезен в тех случаях, когда необходимо выявить и сопоставить индивидуальные суждения, а затем принять решение. Методы “мозговой атаки” основываются на следующем психологическом эффекте. Если взять группу с 5-8 человек, каждому из которых предложить высказать идеи и предложения по решению поставленной изобретательской или рационализаторской задачи, то в сумме можно получить N идей. Если предложить этой группе высказать идеи по той же задаче коллективно, то получится N x k идей. При этом оказывается, что N x k намного больше N. Во время сеанса “мозговой атаки” происходит как бы цепная реакция идей, приводящая к интеллектуальному взрыву. Метод “мозговой атаки” предназначен для активизации поиска различных вариантов решений и выбора из них наилучшего. Он широко применяется в управленческой практике с целью получения максимального количества оригинальных идей за короткий промежуток времени (30, максимум 40 мин.). Причем экспертами могут быть как специалисты в этой сфере, так и дилетанты (специалисты в другой сфере). Метод “мозговой атаки” предполагает разделение по времени и по исполнителям этапов “атаки”. Участников разбивают на “генераторов” и “критиков”. Генераторы высказывают как можно больше идей, а критики эти идеи оценивают. Все высказанные идеи записывают на бумаге или на магнитофон. Правила проведения “мозговой атаки”: - краткость изложения идеи (менее 1 мин.); - отсутствие на первом этапе критики высказанных предложений; - возможность развития идеи, высказанной ранее; - возможность записи идей на магнитофонную пленку. Существует несколько видов “мозговых атак”. 2.Морфологический анализ. Он предполагает углубленную классификацию объектов и позволяет на основе построения модели (двух- или трехмерной матрицы) получать новые решения, составляя комбинации элементов морфологической модели (матрицы). Основные этапы анализа: 1) определение характеристик объекта или задач; 2) определение разновидностей реализации задач; 3) формирование морфологической модели в виде матрицы, где по вертикали отражается совокупность всех задач, которые необходимо решить для достижения поставленной цели. По горизонтали для каждой задачи дается вариант (один или несколько) решения; 4) получение комбинаций элементов матрицы, причем каждое новое решение представляет собой сочетание элементов, взятых по одному из каждой строки матрицы; 5) анализ на предмет выявления совместимости элементов друг с другом в полученной комбинации. В случае несовместимости комбинация исключается из рассмотрения. Оставшиеся варианты оцениваются, сравниваются по установленным критериям. Выбирается наилучший вариант. 3.Методы ассоциаций и аналогий. Методы ассоциаций и аналогий предполагают активизацию в первую очередь ассоциативного мышления человека. К этим методам относится метод фокальных объектов и метод генерирования случайных ассоциаций. Идея метода состоит в вычленении возникшей проблемы и попытке ее решения с помощью идей из других сфер жизни и науки. Для использования метода аналогий необходимо: а) вычленить причину затруднений; б) предельно формализовать ее до уровня, воспринимаемого специалистами из других областей; в) описать цели будущего решения и объективные ограничения; г) выделить область жизни или науки, в которой могут быть близкие по своему смыслу решения; д) подобрать команду специалистов из выбранной области; е) организовать и провести мозговой штурм; ж) интерпретировать для исходной области полученные варианты решений; з) выбрать из них реализуемые и наиболее эффективные. В функциональной аналогии на основе тождества функций сравниваемых систем делают вывод о тождественности их структур. В структурной аналогии используют принцип обратной функциональной аналогии: осуществляют перенос функции с объекта на образец на основании тождественности структур. Структурные и функциональные аналогии рассматривают в качестве основного логического аппарата для конструирования, проектирования и исследования систем управления. 4.Метод контрольных вопросов применяется для психологической активизации творческого процесса . Цель метода состоит в том, чтобы с помощью наводящих вопросов подвести к решению задачи. Метод может применяться как в индивидуальной работе, так и при коллективном обсуждении проблемы, например при “мозговой атаке”. Один из широко распространенных вопросников А. Осборна включает девять групп вопросов. 1, Какое новое применение системе можно предложить? 2. На какую другую систему похожа данная система и что можно скопировать? 3. Какие модификации путем изменения функций возможны? 4. Что в системе можно увеличить (расширить, объединить)? 5. Что в системе можно уменьшить (сжать, ускорить, сузить, раздробить)? 6. Что в системе можно заменить? 7. Что в системе можно преобразовать? 8. Что в системе можно сделать наоборот? 9. Какие новые комбинации элементов системы возможны? В данных вопросах содержатся рекомендации по апробированию эвристических приемов (инверсия, аналогия, дробление, перенос, динамизация и т.д.) для решения поставленной задачи. 5.Метод коллективного блокнота позволяет сочетать независимое выдвижение идей каждым членом рабочей группы с коллективной их оценкой и процессом выработки решения. Метод реализуется следующим образом: каждый участник получает блокнот, в котором записывает в общих чертах без применения специальных терминов существо проблемы, а также данные, позволяющие ориентироваться в ней. В течение месяца каждый участник ежедневно заносит в блокнот возникающие идеи, касающиеся рассматриваемой проблемы, оценивает их и определяет, какие из них могут обеспечить наилучшее решение задачи. Одновременно формулируются наиболее целесообразные направления исследования. Кроме того, в блокноте фиксируются идеи, находящиеся в стороне от основной проблемы, развитие которых может оказаться полезным для нахождения конечного решения. Систематизация зафиксированных в блокнотах идей осуществляется руководителем группы, а заключительное творческое обсуждение - всеми членами группы. 6.Метод “матриц открытия” получил широкое распространение во Франции. Как и в морфологическом методе синтеза, здесь преследуется цель систематически исследовать все мыслимые варианты, вытекающие из закономерностей строения (морфологии) совершенствуемой системы, выбрать и изучить поле возможных решений. В то же время метод “матриц открытия” проще и дает возможность ограничить количество рассматриваемых вариантов . Суть метода в построении квадратной матрицы, в которой пересекаются два ряда характеристик по вертикали и горизонтали. Ряды могут быть упорядоченными по какому-либо признаку или неупорядоченными. Характеристики могут быть выражены количествен-1:0 или качественно. В отличие от метода морфологического анализа здесь часть выбранных характеристик может относиться не к системе, а к условиям ее эксплуатации. Основные этапы метода “матриц открытия” по обработке информации следующие: · - составление перечня элементов, свойств, объектов, фактов, идей и т.п.; · - выработка поля анализа - определение проблемы в наиболее общей и абстрактной форме, ее уточнение, построение структуры поля; · - определение пересечения рядов и столбцов, обнаружение возможных комбинаций; · - изучение комбинаций и выбор рациональных решений. Синектика - это комплексный метод стимулирования творческой деятельности, использующий приемы и принципы как “мозговой атаки”, так и метода аналогий и ассоциаций. Само слово “синектика” - неологизм, означающий объединение разнородных элементов. В основе метода лежит поиск нужного решения с помощью преодоления психологической инерции, состоящей в стремлении решить проблему традиционным путем. Синектика позволяет выйти за рамки какого-то конкретного образа мыслей и значительно расширяет диапазон поиска новых идей за счет представления привычного непривычным и, наоборот, непривычного привычным. При использовании синектики решение проблемы ищет группа специалистов, как владеющих этим методом, так и только приступающих к овладению. Желательно, чтобы члены синектической группы (кроме руководителя) перед началом работы не знали сути рассматриваемой проблемы. Это позволит им абстрагироваться от привычного стереотипа мышления. Одна из важнейших частей синектической процедуры - выяснение того, как участники представляют себе обсуждаемую проблему. С этой целью они предлагают свои варианты ее определения. Руководитель записывает определение на доске, что имеет существенное психологическое значение, поскольку в этом случае каждый участник начинает воспринимать проблему как свою и делает попытки ее решить. Далее руководитель задает наводящие вопросы, вызывающие ассоциации и аналогии. Задание 2. Задача 1. Турфирма подбирает место для строительства турбазы в условиях Горного Алтая. Турфирма считает, что число туристов может быть 200, 250, 300 или 350 человек. Стоимость лагеря будет минимальной, поскольку он строится для удовлетворения только небольших потребностей. Отклонения в сторону уменьшения или увеличения относительно идеальных уровней потребностей влекут за собой дополнительные затраты, обусловленные строительством избыточных (неиспользуемых) мощностей или потерей возможности получить прибыль в случае, когда некоторые потребности не удовлетворяются. Пусть переменные а1 – а4 представляют возможные размеры турбазы (на 200, 250, 300 или 350 человек), а переменные s1 – s4 – соответствующее число участников сбора. Следующая таблица содержит матрицу стоимостей (в тыс. руб.), относящуюся к описанной ситуации.

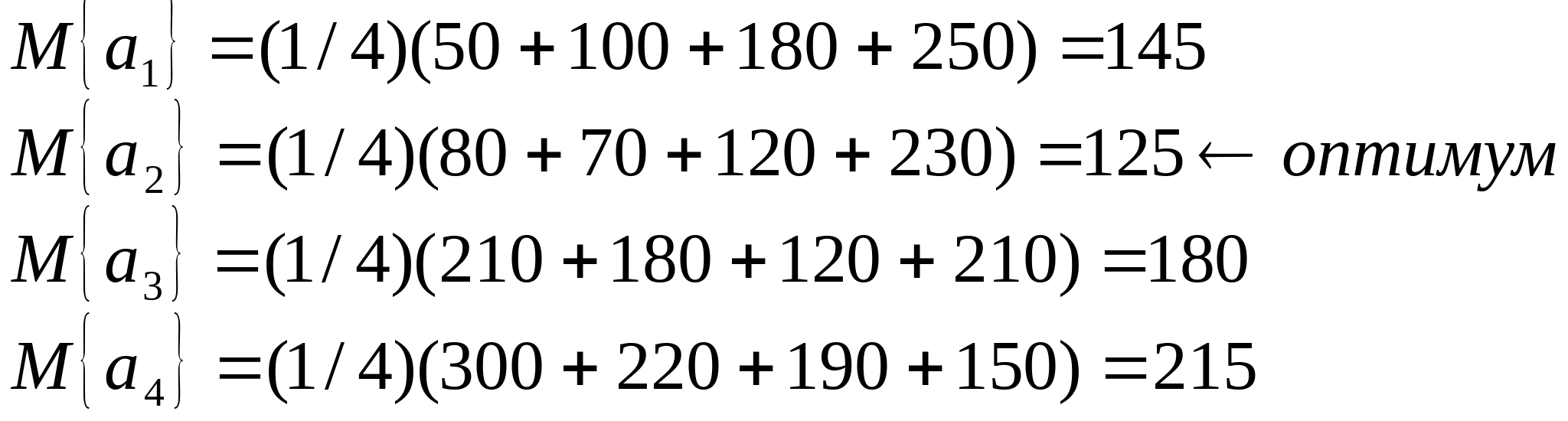

Определить размер турбазы используя критерии максимакса, максимина, минимакса, Гурвица (при α=0,3), математического ожидания и Лапласса при заданных вероятностях ¼. Описанная ситуация анализируется с точки зрения следующих критериев. Критерий максимина

Критерий Лапласа. При заданных вероятностях  Критерий Сэвиджа. Матрица потерь определяется посредством вычитания чисел 50, 70, 120 и 150 из элементов столбцов от первого до четвертого соответственно. Следовательно,

Критерий Гурвица. Результаты вычислений содержатся в следующей таблице.

Используя подходящее значение для k, можно определить оптимальную альтернативу. Например, для k=0,5 оптимальным является альтернатива либо а1, либо а2, тогда как для k=0,25 оптимальным является решение а3. Задание 3. Задача 1 Организация собирается инвестировать 2000000 руб. в один из проектов: А, B или C. Прибыль или убыток при разных условиях представлены в таблице: Таблица – Прибыль или убыток от вложений (%)

Аналитики с вероятностью 40% прогнозируют благоприятные условия и с вероятностью 60% не благоприятные. В какой проект следует вложить деньги (использовать дерево решений)?  А     P=0.6 P=0.4 p=0.4 p=  -10 -10……..40       P=0.6 P=0.4 В -5/30     С    P=0.6 P=0.4 10  25 25Решение: Процедура принятия решения заключается в вычислении для каждой вершины дерева (при движении справа налево) ожидаемых денежных оценок, отбрасывании неперспективных ветвей и выборе ветвей, которым соответствует максимальное значение для проекта А = 0.6*(-200000) + 0.4*800000=440000 для проекта В = 0.6*(-100000)+ 0.4*600000=300000 для проекта С = 0.6*200000+ 0.4*500000=320000 Вывод: наиболее целесообразно выбрать проект А. Список использованной литературы 1.Балдин, К. В. Управленческие решения / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. — М.: Дашков и Ко, 2019. — 496 c. 2.Бусов, В. И. Управленческие решения : учебник для бакалавров / В. И. Бусов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. – 254 с. 3.Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., — 6-е изд., перераб. и доп — М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. 450 с. 4.Волкова О.А. Возможность использования метода «коллективного блокнота» для совершенствования деятельности органа государственной власти по решению транспортной проблемы // Электронный научный журнал «ГосРег». 2019. № 3. С. 2-5. 5.Глобин А.Н., Крылова М.Н. Разнообразим методы инженерного творчества: методы коллективного блокнота и музейного эксперимента // Современная педагогика. 2018. № 3. С. 15-19. 6.Голубков, Е. П. Методы принятия управленческих решений. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 183 с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||