Курсовая работа. Курсач БОГ. Курсовая работа по дисциплине Системы связи с подвижными объектами на тему Расчёт дальности связи в радиосетях прсс

Скачать 0.52 Mb. Скачать 0.52 Mb.

|

|

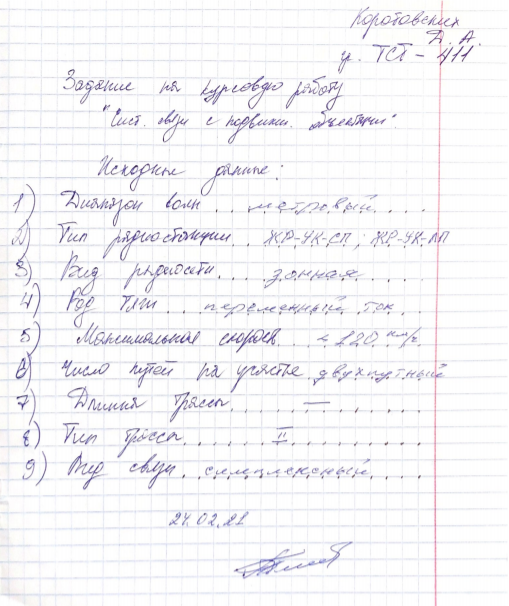

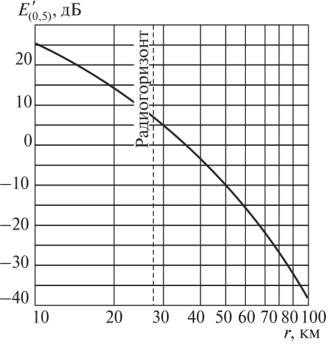

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА (МИИТ)» Институт транспортной техники и систем управления Кафедра «Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте» Курсовая работа по дисциплине: «Системы связи с подвижными объектами» на тему: «Расчёт дальности связи в радиосетях ПРС-С» Выполнил: студент группы ТСТ-411 Коротовских Д.А. Проверил: ст. пр. Богачёв А. П. Москва – 2021 г. СОДЕРЖАНИЕ1.Исходные данные 2 1.Общие положения 4 2.Индивидуальные требования, предъявляемые к системе ПРС 6 3.Канал ПРС-С диапазона метровых волн 8 4.Расчет дальности связи в радиосетях ПРС-С диапазона метровых волн. 9 5.1 Базовые кривые распространения волн 9 5.2. Тип трасс радиосвязи 11 5.3. Поправочные коэффициенты 12 5.4. Вероятностные коэффициенты, учитывающие флуктуации сигнала 14 5.5. Минимально допустимый уровень полезного сигнала U2 min. 15 5.6.Расчёт дальности связи «стационар-локомотив» 16 5.7.Расчёт высоты установки стационарной антенны 16 5.8.Расчёт дальности связи между локомотивами 17 5.9.Расчёт дальности связи между стационарными радиостанциями 18 5.10.Расчёт дальности связи между носимой и локомотивной радиостанциями 19 5.11.Расчет дальности связи в радиосетях ЛБК 20 Заключение 22 Список литературы 23 Исходные данные  Общие положенияСистема ПРС предназначена для организации оперативного управления процессом движения поездов на диспетчерских участках и повышения безопасности движения поездов. Ею пользуются лица, участвующие в перевозочном процессе и находящиеся на стационарных пунктах, в поездах и на перегонах вдоль пути следования поездов. В зависимости от технической оснащённости и размеров движения диспетчерские участки оборудуются системой ПРС, организованной в следующих диапазонах волн: гектометровом и метровом; метровом и дециметровом; гектометровом; метровом. Радиосети, организованные в гектометровом и метровом диапазонах волн, работают в симплексном, в дециметровом – в дуплексном режиме. При оснащении диспетчерских участков двухдиапазонными радиостанциями, работающими в гектометровом и метровом, либо в метровом и дециметровом диапазонах волн, гектометровый и дециметровый диапазоны волн используются для организации линейных радиосетей, метровый – зонных. При оснащении диспетчерских участков однодиапазонными радиостанциями (гектометрового или метрового диапазона волн) линейные и зонные радиосети организуются в одном диапазоне (линейно-зонные радиосети). Симплексные линейные радиосети ПРС-С (гектометровый диапазон волн) обеспечивают: взаимный групповой вызов и ведение переговоров между поездными (ДНЦ), локомотивными (ТНЦ), энергодиспетчером (ЭЧЦ), и машинистами поездных локомотивов (ТЧМ), находящимися в любой точке диспетчерского участка; документированную регистрацию всех ведущихся переговоров с помощью магнитофона с фиксацией текущего времени; автоматический и ручной диагностический контроль стационарной и возимой аппаратуры с отображением результатов на индикаторных табло и светодиодах (при использовании аппаратуры системы “Транспорт”). Радиосредствами линейных радиосетей ПРС-Д в пределах диспетчерского участка обеспечивают: взаимный вызов с применением индивидуального, группового, циркулярного вызовов и ведение переговоров между ТЧМ и ДНЦ, ТНЦ, ЭЧЦ; передачу с отображением на индикаторном табло девяти команд и пяти сообщений (команды передаются от диспетчера машинистам, сообщения – от машинистов диспетчеру); передачу в экстренных случаях поездным диспетчером команды на экстренную остановку поезда или машинистом аварийного вызова диспетчера при занятости канала радиосвязи; автоматическую передачу данных между управляющими вычислительными машинами диспетчерского пункта управления и локомотива; автоматическую или ручную передачу номера поезда или локомотива из специально установленных локальных зон или при входе поезда в пределы диспетчерского участка; автоматический и ручной диагностический контроль стационарной и возимой аппаратуры с отображением результатов на индикаторов табло и светодиодах; документированную регистрацию всех ведущихся переговоров с помощью магнитофона и дискретной информации с помощью цифропечатающих устройств при фиксации текущего времени и даты. Зонные радиосети обеспечивают взаимный групповой вызов и ведение переговоров машинистов поездных локомотивов с дежурными по станциям, машинистами встречных и соединённых поездов, а также с абонентами, связанными с поездной работой и оснащёнными носимыми радиостанциями. К абонентам, входящим в зонные сети ПРС, относятся дежурные по станциям и переездам, осмотрщики-автоматчики, руководители ремонтных работ и сигналисты на перегонах, дежурные по депо, составители сборных поездов, маневровые диспетчеры, начальники караулов особо важных объектов и стрелки военизированной охраны, сопровождающие грузы и охраняющие объекты I категории, начальники пассажирских поездов, машинисты встречных и соединённых поездов, помощники машинистов при их выходе из кабины локомотива. Системой ПРС могут пользоваться начальники восстановительных и пожарных поездов, машинисты снегоуборочных поездов и снегоочис-тительных машин. Радиосвязь между машинистами соединительных поездов организуется в диапазоне метровых волн. На тех участках, где требуемая дальность связи между локомотивами не обеспечивается (сложный рельеф местности, наличие тоннелей), для организации этого вида радиосвязи используется диапазон гектометровых волн. Индивидуальные требования, предъявляемые к системе ПРСЗонные радиосети симплексной поездной радиосвязи ПРС-С Зонные радиосети симплексной ПРС-С организуются в метровом диапазоне волн при помощи стационарных, возимых и носимых радиостанций. Зонные радиосети обеспечивают связь машинистов поездных локомотивов со следующими абонентами: дежурными по станциям; дежурным по переездам; руководителями ремонтных работ и сигналистами; стрелками военизированной охраны; дежурным по локомотивным депо; машинистами встречных вслед идущих и соединенных поездов; составителями сборных поездов. Зонные сети обеспечивают связь начальников пассажирских поездов со следующими абонентами: проводниками хвостовых вагонов пассажирских вагонов: дежурными по вокзалу; дежурными по перрону и билетными кассирами. Дальность уверенной радиосвязи зонных радиосетей ПРС-С должна быть: между дежурными по станциям и машинистами поездных локомотивов исходя из условий исключения мешающих влияний на соседние станции, но не менее 3 км. При этом обязательным условием является наличие линейной радиосети ПРС, уверенную связь в пределах всего перегона. При наличии больших уклонов и затяжных спусков зонная радиосвязь должна обеспечиваться в пределах всего перегона (перечень таких перегонов устанавливается приказом по дороге); между машинистами поездных локомотивов и: дежурными по переездам - не менее 3 км при оснащения последних стационарными 5 радиостанциями и не менее I,5 км при оснащении носимыми радиостанциями; руководителями ремонтных работ, сигналистами на перегонах, начальниками караулов особо важных объектов не менее I,5 км; дежурных по депо - не менее 5 км; помощниками машинистов, стрелками военизированной охраны, составителями сборных поездов, осмотрщиками-автоматчиками, начальниками пассажирских поездов - в пределах поезда и при выходе за его пределы на расстояние до 1 км; машинистами встречных поездов - не менее 3 кг; машинистом соединенного поезда - в пределах длины поезда; маневровым диспетчером - в пределах территории станции; между начальником поезда и дежурным по перрону или вокзалу, билетными кассирами - в пределах территории перрона и вокзала соответственно, но не менее 1 км, проводником хвостового вагона - в пределах поезда; диспетчером ЛБК - в зоне протяженностью не менее 1,5 км (зона радиосвязи может быть удалена относительно ЛБК на расстояние, определяемое временем, необходимым для получения сведений о свободных местах в поезде и реализации билетов). Вхождение в связь абонентов зонных радиосетей должно осуществляться передачей группового вызова с последующим вызовом нужного абонента голосом. Групповой вызов представляет собой одночастотную посылку длительностью 0,5 – 4 с. Все магистральные локомотивы, обращающиеся на участках железных дорог, оборудованных системой ПРС-С, работающей гектометровым и метровым диапазонах волн или только в метровом диапазоне, оборудуются двухдиапазонными радиостанциями ЖР-УК-ЛП или РВ-1. При наличии на локомотивах радиостанций ЖР-ЗМ (ЖР-З) дополнительно устанавливается полукомплект ЖР-У-ЛП. В качестве радиостанций гектометровых диапазона волн на подвижных объектах могут использоваться радиостанции РК-1. При проектировании ПРС-С для конкретных участков должен быть определен перечень абонентов, оснащаемых носимыми радиостанциями. Канал ПРС-С диапазона метровых волн Канал ПРС диапазона метровых волн используется, в основном, для организации зонных радиосетей. На некоторых направлениях он может быть использован для построения линейных радиосетей как по отдельному, так и по совмещенному проводному каналу. Зонные радиосети организуются на базе радиостанций РС-6, РВ-1, РС-23, ЖР-У-СП, ЖР-У-ЛП, носимых радиостанций в стационарном варианте и носимых радиостанций РН-12Б и 11Р32Н. В линейных радиосетях диапазона метровых волн дальность связи с подвижными объектами должны удовлетворять требованиям раздела 3, а в зонных радиосетях – не менее 3 км. Исходя из этих требований должны определяться параметры антенно-фидерного тракта стационарной радиостанции. Особенность проектирования линейных трасс ПРС-С в диапазоне 160 мГц. состоит в том, что на распространение электромагнитных волн этого диапазона оказывает сильное влияние рельеф местности. Для организации зонных радиосетей ПРС используется 6 групп рабочий частот в полосе 151,725 - 152,825 мГц. Распределение частот по группах и их назначение приведено в табл. 7.1. [1] Распределение частот fд и fл по диспетчерским участкам производится в соответствии с частотно-территориальным планом. Переключение частот при переходе локомотива с одного диспетчерского участка на другой должно производиться автоматически с помощью стационарных передатчиков ПРД-С/2, либо вручную. При организации зоновой сети ПРС-С на радиостанциях ЖР-У и переходных период на радиосредства системы «Транспорт» должны пользоваться частоты: 151,825; 151,775; 151,875 мГц., где частота 151,825 мГц является основной и на ней должны находиться локомотивные радиостанции в режиме дежурного приема. Расчет дальности связи в радиосетях ПРС-С диапазона метровых волн. 5.1 Базовые кривые распространения волн Расчет дальности связи между радиостанциями производится на основе базовых кривых распространения (рис. 5.1), представляющих собой графические зависимости медианного значения напряженности электромагнитного поля E’(0,5) от расстояния r между точкой приема и источником излучения. Индекс 0,5 обозначает вероятностных уровень, превышаемый в 50% мест и 50% времени. Кривые произведены для следующих условий:  = 100 м2 (для кривых 1 и 2) – произведение высот установки стационарной и локомотивной антенн над поверхностью земли; = 100 м2 (для кривых 1 и 2) – произведение высот установки стационарной и локомотивной антенн над поверхностью земли;  = 25 м2 (для кривой 3) – произведение высот установки локомотивных антенн; P1 = 1 Вт – мощность передатчика (излучателя); G1 = 0 дБ – коэффициент усиления антенны излучателя по отношению к полуволновому вибратору; затухание в фидере, соединяющий передатчик с антенной, равно 0 (α1l1=0); индекс преломления воздуха соответствует стандартной атмосфере ( = 25 м2 (для кривой 3) – произведение высот установки локомотивных антенн; P1 = 1 Вт – мощность передатчика (излучателя); G1 = 0 дБ – коэффициент усиления антенны излучателя по отношению к полуволновому вибратору; затухание в фидере, соединяющий передатчик с антенной, равно 0 (α1l1=0); индекс преломления воздуха соответствует стандартной атмосфере ( ). Расстояние r отсчитывается по прямой линии. ). Расстояние r отсчитывается по прямой линии.  Рис. 5.1. Базовые кривые распространения Кривая 1 соответствует случаю, когда направление распространения радиоволн совпадает с направлением трассы железной дороги. Кривая 2 соответствует случаю, когда направление связи не совпадает с трассой железной дороги. Кривая 3 используется при расчете дальности связи между локомотивами. 5.2. Тип трасс радиосвязиВсе трассы поездной радиосвязи по характеру рельефа местности, по которому они проходят, подразделяется на 5 видов. Каждому типу трассы соответствует определенное значение коэффициента сложности трассы Кот, которое колеблется в пределах от 0 до 6. Фактически все трассы не бывает легче первого типа и сложнее пятого. Однако для более точной классификации трассы по ее характеристикам введены условные понятия нулевого и шестого типа. По техническому заданию к курсовой работе дана трасса II типа. Трасса II типа (среднепересеченная, Kот = 2) имеет колебания уровня не более 50 м. Глубина закрытия трассы – 10-20 м. Общая протяженность закрытия трассы – 20-35%. Расстояние до препятствия: от передатчика – 3,2 – 4 км; от приемника - 1,3 – 2,2 км. 5.3. Поправочные коэффициентыПоправочные коэффициенты учитывают отличие параметров антенно-фидерных трактов, мощности передатчика и рельефа местности от условий, для которых приведены кривые на рис. 8.1 методических указаний [1]. Коэффициент мощности, учитывает отличие мощности передатчика от мощности 1Вт:  где  Вт, мощность передатчика при использовании ЖР-У, тогда: Вт, мощность передатчика при использовании ЖР-У, тогда: Высотный коэффициент, учитывает отличие произведения высот установки антенн от 100  : : (1) (1)где  м – произведение высот установки стационарной и локомотивной антенн над поверхностью земли, определяется из рис. 8.1 [1] тогда: м – произведение высот установки стационарной и локомотивной антенн над поверхностью земли, определяется из рис. 8.1 [1] тогда: Затухание, вносимое фидером стационарной радиостанции учитывается коэффициентом:  где  - длина фидера, м. - длина фидера, м.Затухание, вносимое фидером приемного устройства (при использовании радиостанций ЖР-У), учитывается коэффициентом:  где  – погонное затухание фидера, дБ/м. – погонное затухание фидера, дБ/м.Коэффициент  учитывает отличие условий распространения радиоволн на конкретной трассе радиосвязи от условий, при которых снимались базовые кривые. Значение учитывает отличие условий распространения радиоволн на конкретной трассе радиосвязи от условий, при которых снимались базовые кривые. Значение  берется из табл. 8.2 [1]: берется из табл. 8.2 [1]: Трасса 2 типа (среднепересеченная, Kот = 2) имеет колебания уровня не более 50 м. Трансформация напряженности поля ВЧ сигнала к напряжению в точке соединения приемной антенны с фидером учитывается коэффициентом  который равен 10 дБ для фидера с волновым сопротивление 75 Ом. который равен 10 дБ для фидера с волновым сопротивление 75 Ом. Направленные свойства передающей и принимающей антенн учитываются при растете их коэффициентами усиления (при использовании радиостанции ЖР-У):  (по отношению у полноволновому вибратору). (по отношению у полноволновому вибратору).Коэффициент экранирования Кэ учитывает ослабление напряженности поля, вызванное влиянием металлической крыши и наличием в месте расположения локомотивной антенны различного оборудования. Значение Кэ для антенн радиостанции ЖР-УК-СП берем из табл. 8.3 [1] для локомотива, с расположением антенны АЛП/2,3 в средине секции  дБ; дБ;5.4. Вероятностные коэффициенты, учитывающие флуктуации сигналаПри расчетах высокочастотного тракта канала используется поправочные коэффициенты, которые учитывают пространственные и временные флуктуации напряженности поля, вызванные интерференцией падающих и отраженных волн, волнистостью земной поверхности и изменениями состояния атмосферы. Коэффициент Kи = 5 дБ – учитывает наличие интерференционных волн в пространстве (для электрифицированных участков (рис. 1)); Коэффициент Км = 3дБ – определяется из табл. 8.4 [1] и учитывает медленные колебания напряженности поля вследствие изменения рельефа местности. Коэффициент Кв = 1,8 дБ -учитывает колебания напряженности поля (суточные и сезонные) за счет изменения рефракции в тропосфере. 5.5. Минимально допустимый уровень полезного сигнала U2 min.Значения U2 min., которые следует использовать при расчетах для различных условий эксплуатации радиосредств, приведены в табл. 8.5. 𝑈2 = 𝐸 ′ (0,5) + 𝑎𝑇 + 𝐵м + 𝐺1 + 𝐺2 + 𝑀 − 𝛼ф1𝑙1 − 𝛼ф2𝑙2 − 𝐾э − 𝐾кс − 𝑔2 − 𝐾и − 𝐾в – 𝐾м; (2) где  – напряжённость поля, отсчитываемая по соответствующей базовой кривой распространения для заданного расстояния; – напряжённость поля, отсчитываемая по соответствующей базовой кривой распространения для заданного расстояния; – коэффициент ослабления напряжённости поля контактной сетью, для двухпутного участка – коэффициент ослабления напряжённости поля контактной сетью, для двухпутного участка  дБ; дБ;С учётом территории эксплуатации радиосредств (Европейская часть СССР) и эксплуатации радио-передатчика УПП2  . .Расчёт дальности связи «стационар-локомотив»Подставим все значения в формулу (2) и выразим  : :   По базовой кривой распространения радиоволн метрового диапазона (рис. 5.1) определяется дальность связи r. Примем  дБ, при этом значении дальность связи “стационар-локомотив” составляет 8 км. Этого недостаточно для обеспечения уверенной радиосвязи. дБ, при этом значении дальность связи “стационар-локомотив” составляет 8 км. Этого недостаточно для обеспечения уверенной радиосвязи.Расчёт высоты установки стационарной антенныИз формулы (1) получим  и найдём и найдём  по формуле по формуле , где , где  м. м. Высота установки стационарной антенны:  м. м.Так как при заданных параметрах невозможно обеспечить уверенную радиосвязь на расстоянии 8 км, принято решение увеличить высоту антенны стационара до 50 м. При этом   . Получим . Получим  . Рассчитаем значение . Рассчитаем значение  с учётом увеличения высоты антенны: с учётом увеличения высоты антенны:   ; ; При полученном значении дальность уверенной радиосвязи “стационар-локомотив” составит 12 км, что отвечает требованиям. (рис. 5.1) Расчёт дальности связи между локомотивамиДля расчёта дальности связи “локомотив-локомотив” формула (2) приводится к виду:    , дБ , дБДля нахождения дальности связи используется 3 базовая кривая на рис. 5.1. Дальность связь “локомотив-локомотив” получится равной 5 км. Расчёт дальности связи между стационарными радиостанциямиДля расчёта дальности связи между стационарами значение  принимается на 6 – 12 дБ меньше, чем в таблице для переменного тока. В формуле отсутствуют принимается на 6 – 12 дБ меньше, чем в таблице для переменного тока. В формуле отсутствуют  и и  ; значение ; значение  для стационарных радиостанций принимается равным 0,6 дБ. При дальности свыше 30 км используется базовая кривая 1 на рис. 4. С учётом этого формула примет вид: для стационарных радиостанций принимается равным 0,6 дБ. При дальности свыше 30 км используется базовая кривая 1 на рис. 4. С учётом этого формула примет вид:  Примем  на 10 дБ меньше и получим на 10 дБ меньше и получим  дБ. дБ. Примем  дБ. По графику (рис. 5.9) получим r равной 40 км, что обеспечивает уверенную радиосвязь для заданного перегона. дБ. По графику (рис. 5.9) получим r равной 40 км, что обеспечивает уверенную радиосвязь для заданного перегона. Рис. 5.9 – Базовая кривая, используемая при радиосвязи свыше 30 км. Расчёт дальности связи между носимой и локомотивной радиостанциямиДальность связи между носимой и локомотивной радиостанциями определяется направлением от носимой радиостанции к локомотиву, поскольку последний характеризуется более худшими условиями приёма (высокий уровень помех, мощность передатчика носимой радиостанции 1 Вт). Расчёт производится по формуле (2) с использованием кривой 1 (рис. 5.1). При этом принимается  , ,  ; ;  ; ;  ; ;  ; ;  . . С учётом территории эксплуатации радиосредств (Европейская часть СССР) и эксплуатации радио-передатчика УПП2  дБ. Подставим в формулу выше дБ. Подставим в формулу выше  4 4 и выразим и выразим  : :  Примем  равным 64 дБ, это обеспечит устойчивую радиосвязь на расстоянии 2 км от антенны (рис. 5.1). равным 64 дБ, это обеспечит устойчивую радиосвязь на расстоянии 2 км от антенны (рис. 5.1).Расчет дальности связи в радиосетях ЛБК При расчетах следует учитывать, что возимая радиостанция может комплектоваться низкорасположенной антенной АЛ/2, либо дискоконусной антенной АП/ 2,3. Для первой антенны коэффициент экранирования следует принимать равным Кэ = 2 дБ, а для второй - Кэ = 0 дБ, высота установки h2 = 5 м.  = =  ат ат  Вм Вм  G1 G1  G2 G2  М + М +  + +  + Кэ + Ккс + g2 + Ки + Кв + Км, дБ, + Кэ + Ккс + g2 + Ки + Кв + Км, дБ, Примем, что  = U2мин = 14 дБ, т.к. дан электрифицированный участок с переменным током; = U2мин = 14 дБ, т.к. дан электрифицированный участок с переменным током;Остальные параметры остаются без изменений и будут взяты из предыдущих пунктов:  , ,Из этой формулы выражается коэффициент М:   ат ат  Вм Вм  G1 G1  G2 – М + G2 – М +  + +  + Кэ + Ккс + g2 + Ки + Кв + Км + Кэ + Ккс + g2 + Ки + Кв + Км , ,Из формулы при заданной высоте h2 установки локомотивной антенны вычисляется высота установки стационарной антенны:  ; ;Известно, что высота установки локомотивной антенны h2 = 5м из этого вычисляется высота установки стационарной антенны;  ; ;h1=20 м. В данном случае высота установки стационарной антенны получилась 20 метров. ЗаключениеНа основе имеющихся данных о проектируемом участке пути, эксплуатируемого оборудования, эксплуатируемых локомотивов, требований и вычислительных формул в данном курсовом проекте были подобраны оптимальные параметры и вычислены дальность таких видов связи, как “стационар-локомотив”, “локомотив-локомотив”, “стационар-стационар”. Таким образом, заданный перегон возможно обеспечить уверенной радиосвязью необходимой дальности. Так же были вычислены высота установки стационарной антенны и координационное расстояние, и расчет дальности связи в радиосетях ЛБК. Полученные выше результаты зависят от следующих характеристик: условий электрификации, признака скорости движения, признака территории, типа приемопередатчика, значения минимально допустимого уровня полезного сигнала, типа трассы, признака условия организации радиолинии, высоты передающей стационарной антенны, мощности передатчика, высоты приемной антенны, типа и места установки локомотивной антенны, характеристик фидера, данных о передающем фидере, данных о приемном фидере, значения волнового сопротивления фидера, характеристик антенн, коэффициента усиления передающей и приемной антенн, надежности, коэффициента ослабления поля контактной сетью. Это говорит о комплексности организации связи на электрифицированном железнодорожном участке. Список литературыЮ. В. Ваванов, Г. В. Горелов. Применение ЭВМ при проектировании технологической железнодорожной радиосвязи: Учеб. пособие. – М: МИИТ. – 1990. – С. 82. |