Буровые растворы. ЛР1. Лабораторная работа 1 (два занятия) Изучение приборов для замера параметров буровых промывочных растворов

Скачать 0.86 Mb. Скачать 0.86 Mb.

|

|

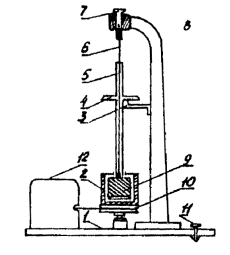

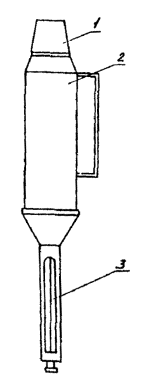

Лабораторная работа №1 (два занятия) Изучение приборов для замера параметров буровых промывочных растворов, а также освоение методики их измерения Цель работы: изучить приборы входящие в лабораторию ЛГР-3, для замера параметров буровых и тампонажных растворов, а также освоить методику их измерения. Изучить конструкцию и методику работы на других приборах, имеющихся на кафедре. Оборудование и дидактический материал: ареометр АБР-1 и ведро-футляр к нему; вискозиметр ВБР-1; прибор ВМ-6; секундомер, прибор СНС-2, прибор КТК-2, прибор для измерения реологических параметров промывочных жидкостей-ВСН-3. РН-метр, прибор ЦС-2, прибор ОМ-2, прибор ВИКА, конус АЗНИИ, электронные весы. Консистометр, устройство для омагничивания буровых и тампонажных растворов, лабораторная мешалка, инструкции. Порядок работы Изучить характеристики, порядок работы и технологию замера параметров на всех вышеперечисленных приборах 2. Привести рисунки, составить описание основных узлов и изложить порядок работы по определению параметров буровых и тампонажных растворов. 3. Защитить лабораторную работу после ее оформления. Плотность бурового раствора Плотность промывочной жидкости – это масса единицы ее объема. Единицей измерения плотности в системе СИ является кг/м3. Относительной плотностью называется отношение плотности бурового раствора к плотности пресной воды. Величина плотности определяет гидростатическое давление РГС, Па, на забой и стенки скважины столба промывочной жидкости  (1) (1) где – плотность промывочной жидкости, кг/м3; g – сила тяжести, Н/кг; Н – высота столба промывочной жидкости, м. где – плотность промывочной жидкости, кг/м3; g – сила тяжести, Н/кг; Н – высота столба промывочной жидкости, м.Измерение плотности Для измерения плотности промывочных жидкостей используют ареометр АБР-1, рычажные весы-плотномер ВРП-1, пикнометр, плотномеры АВП-1, ПП-1, индикатор плотности или их импортные аналоги. Ареометр АБР-1 (рис. 1) состоит из мерного стакана 4, съемного груза 1, крышки 6 и донышка 5 поплавковой камеры и стержня 7. Мерный стакан имеет две полости: первую – для пробы исследуемого раствора; вторая является компенсационной камерой. В компенсационной камере размещается металлический балласт 3, необходимый для устойчивости погруженного в воду прибора, и компенсационный груз (чугунная дробь) для тарировки. Дробь и балласт изолированы полиэтиленовой заглушкой 2. Плавучесть ареометра обеспечивает поплавковая камера. Стержень 7 изготовлен из дюралевой трубки и крепится к поплавку на резьбе эпоксидным клеем. Трубка сверху закрывается полиэтиленовой пробкой. Съемный груз 1, обеспечивающий два диапазона измерения ареометром, представляет собой стальную арматуру, залитую снаружи полиэтиленовой оболочкой. Эластичность полиэтилена используется для соединения съемного груза с мерным стаканом. На поверхность стержня 7 нанесены две шкалы – для измерения плотности в пределах 0,9-1,7 г/см3 и 1,6-2,4 г/см3. При измерениях по второй шкале (утяжеленные растворы) груз 1 снимают. Техническая характеристика АБР-1 Диапазон измерения плотности, г/см3: со съемным грузом - 0,9-1,7; без груза - 1,6-2,4. Цена деления шкалы, г/см3- 0,01. Вместимость мерного стакана, см3 - 78,5±0,3. Порядок работы. Отделить донышко поплавка от мерного стакана, донышко и стакан промыть водой и насухо вытереть. Налить в ведро чистую воду (пресную или морскую), имеющую температуру 20±5°С. Уровень воды в ведре с погруженным в нее ареометром должен находиться не более чем в 5 мм от края ведра. В мерный стакан ареометра налить воду из ведра, в котором производится замер, стакан при этом держать вертикально. Соединить донышко со стаканом поворотом до упора. Погрузить ареометр в ведро. В пресной воде он должен погрузиться под воду до деления на шкале поплавка 1,0±0,005 г/см3. При больших отклонениях показаний ареометра необходимо изменить количество дроби в цилиндрической части поплавка. Поднять прибор, отсоединить стакан от донышка и вылить воду в ведро. Протереть внутреннюю часть стакана от капель воды. Залить в мерный стакан ареометра предварительно перемешанную пробу промывочной жидкости, соединить стакан с донышком. Тщательно смыть водой излишки бурового раствора с поверхности ареометра. Погрузить ареометр в ведро с водой, вращением стержня согнать пузырьки воздуха и по делению основной шкалы, до которого ареометр опустится в воду, прочесть значение плотности . При надетом калиброванном грузе отсчет брать по левой шкале с оцифровкой от 0,9 до 1,7 г/см3. Если ареометр при надетом калиброванном грузе погрузится так, что шкала окажется под уровнем воды в ведре, то следует снять груз и отсчет брать по правой части основной шкалы с оцифровкой от 1,7 до 2,4 г/см3. Вязкость – это мера внутреннего трения между слоями жидкости. Различают условную, динамическую и структурную вязкость.  Физический смысл условной вязкости – характеристика гидравлического сопротивления прокачиванию промывочной жидкости. По мере ее увеличения гидравлические сопротивления возрастут, в связи с этим ухудшаются условия очистки забоя от выбуренной породы, затрудняется перенос энергии от насосов к забойному двигателю, ослабляется интенсивность размыва породы на забое скважины, а следовательно, резко падает механическая скорость бурения. В полевых условиях измеряют условную вязкость (УВ, с). Она определяется временем истечения в секундах 500 см3 промывочной жидкости. Вискозиметр ВБР-1 (рис. 2) представляет собой воронку 1, в нижней части которой находится вертикальная латунная трубка 2 длиной 100 мм с калиброванным отверстием диаметром 5 мм. В верхней части воронки размещают сетку 3 для очистки раствора от крупных твердых частиц. В состав ВБР-1 также входит мерная кружка 4. Техническая характеристика ВБР-1 Постоянная вискозиметра (время истечения 500 см3 дистиллированной воды при температуре 20±5 °С - 15 с; абсолютная погрешность постоянной вискозиметра - ±0,5 с.; диаметр отверстия трубки вискозиметра – 5 мм, длина трубки вискозиметра - 100 мм, вместимость при температуре (20 ± 5) °С воронки вискозиметра - 700 см3, мерной кружки - 500 см3, Воронку вискозиметра и мерную кружку промыть водой. Подготовить пробу промывочной жидкости, тщательно перемешать ее и, закрыв отверстие трубки пальцем правой руки, через сетку залить исследуемую жидкость в воронку до перелива. Подставить мерную кружку под трубку вискозиметра. Убрав палец, открыть отверстие трубки и одновременно левой рукой включить секундомер. В момент заполнения кружки до краев промывочной жидкостью остановить секундомер, закрыть отверстие трубки пальцем и прочесть показания секундомера. За условную вязкость промывочной жидкости принимается среднее значение результатов трех измерений, отличающихся между собой не более чем на 2 с. После каждого измерения мерную кружку необходимо ополаскивать водой. Периодически осуществляемую проверку постоянной вискозиметра проводят в следующей последовательности: воронку вискозиметра подвешивают на стойке в вертикальном положении (отклонение от вертикали не должно превышать 10), закрывают отверстие трубки пальцем и заливают в воронку до перелива дистиллированную воду (допускается использование чистой пресной воды). Под трубку вискозиметра ставят мерную кружку, открывают отверстие трубки и одновременно включают секундомер. Производят не менее трех замеров, среднее значение которых для пригодного к работе вискозиметра должно составлять (15±0,5) с. Вискозиметр ВБР-1 используется для регулярных измерений условной вязкости на каждой буровой установке и в лабораторных условиях. Также для измерения условной вязкости пользуются вискозиметром Марша, который представляет собой воронку диаметром 6 дюймов и высотой 12 дюймов. К нижней части воронки прикреплена гладкостенная трубка длиной 2 дюйма с внутренним диаметром 3/16 дюйма. Проволочный фильтр с отверстиями размером 1/16 дюйма, перекрывающий половину воронки, прикреплен на расстоянии 3/4 дюйма ниже верхней части вискозиметра. Держа воронку вертикально, закрывают отверстие пальцем и наливают порцию свежего бурового раствора через фильтр до тех пор, пока уровень раствора не достигнет нижней части фильтра (1500 мл). Сразу же убирают палец, перекрывающий выпускное отверстие, и измеряют время, необходимое для заполнения принимающего сосуда до уровня 946 мл (1 кварта). Для калибрования вискозиметра Марша заполняют воронку до нижней части фильтра (1500 мл) пресной водой с температурой 70F (91С)5F. Время истечения одной кварты воды из воронки должно равняться 26 с 0,5 с. Статистическое напряжение сдвига (СНС), определяется минимальным касательным напряжением сдвига, при котором начинается разрушение структуры в покоящемся глинистом растворе, СНС характеризует прочность тиксотропной структуры, и интенсивность упрочнения во времени. СНС1 – характеризует удерживающую способность раствора, СНС10 – показывает сколько надо приложить сил, чтобы раствор привести в движение. Статическое напряжение сдвига принято выражать в дПа (мг/см2). Величина СНС определяет возможность удержания во взвешенном состоянии частиц шлама и утяжелителя при остановках циркуляции промывочной жидкости. Очевидно, что для обеспечения этой возможности величина статического напряжения сдвига должна превышать величину усилия, создаваемого весом частиц выбуренной породы или утяжелителя. В противном случае эти частицы при отсутствии циркуляции промывочной жидкости будут оседать в призабойную часть скважины, что в конечном итоге может привести к прихвату бурового инструмента шламом. Однако с увеличением СНС ухудшаются условия самоочистки промывочной жидкости от шлама на поверхности, а также возрастает величина импульсов давления на забой и стенки скважины при инициировании течения промывочной жидкости (при пуске насоса) и при проведении спускоподъемных операций (СПО), что в свою очередь, повышает вероятность нарушений устойчивости стенок скважин, гидроразрывов пластов и поглощений промывочной жидкости. Кроме этого уменьшается коэффициент наполнения цилиндров буровых насосов, затрудняется спуск геофизических приборов и вытеснение и замещение бурового раствора тампонажным при цементировании. Таким образом, величина статического напряжения сдвига должна быть минимальной, но достаточной для удержания во взвешенном состоянии в покоящейся промывочной жидкости частиц выбуренных пород и утяжелителя. Для измерения статистического напряжения сдвига используется прибор СНС-2 , (рис. 3), а также ротационные вискозиметры ВСН-3, ВСН-2М и др. Для оценки характера нарастания прочности структуры во времени делают измерения через 1 мин (1) и 10 мин (10) покоя. Кроме названных показателей структурно-механические свойства промывочных жидкостей характеризуют и коэффициентом тиксотропии (тиксотропия – способность глинистых растворов загустевать в спокойном состоянии и вновь приобретать текучесть и другие свойства жидкости при перемешивании)  (2) (2)Рекомендуется КТ=1-2, т.е. величина 10 не должна превышать величину 1 более чем в два раза, при этом предпочтение следует отдавать промывочным жидкостям, коэффициент тиксотропии которых близок к единице.  Рис. 3. Прибор СНС-2 1 - плита-основание; 2 - внешний цилиндр; 3 - кронштейн; 4 - диск со шкалой; 5 -трубка; 6 - упругая нить; 7 - подвеска; 8 - стойка; 9 - подвесной цилиндр; 10 - вращающийся столик; 11 - установочный винт; 12 - электродвигатель Принцип работы этих приборов основан на измерении сдвиговых напряжений в контролируемой среде, расположенной между соосными цилиндрами. Мерой сдвиговых напряжений является угол поворота подвесного цилиндра вокруг своей оси. Прибор СНС-2 Основные характеристики: пределы измерений, Па (мг/см2): при диаметре нити 0,3 мм - 0-4 (0-40); при диаметре нити 0,4 мм - 0-10 (0-100); при диаметре нити 0,5 мм - 0-20 (0-200); основная приведенная погрешность измерения, % - ±3; допускаемая продолжительность измерения, с - 60; частота вращения внешнего цилиндра, мин-1 (об/мин) - 0,2 (0,2); питание электродвигателя от сети переменного тока напряжением, В - 220. Порядок работы: поместить подвесной цилиндр 9 во внешний цилиндр 2 и подвесить нить 6 на пробку; тщательно перемешать пробу бурового раствора; залить раствор меркой, прилагаемой к прибору, в установленный на вращающемся столике 10 внешний цилиндр, подвесной цилиндр при этом должен быть погружен в раствор точно до верхнего края; быстро установить «0» шкалы 4 против риски указателя и пустить секундомер; через 1 мин остановить секундомер и включить электродвигатель прибора 12; после остановки подвесного цилиндра произвести отсчет угла закручивания нити; установить шкалу в нулевое положение, оставить раствор в состоянии покоя на 10 мин, затем снова включить прибор и замерить максимальный угол закручивания нити. Статическое напряжение рассчитывается по формуле: Ө = п∆ф, где ∆ф — угол закручивания нити, градус; п - постоянная для данного прибора. Чем больше отношение Ө 10/ Ө1, тем лучше тиксотропные свойства глинистого раствора (Ө 10и Ө 1—статическое напряжение сдвига, измеренное при выдержке раствора в течение соответственно 10 и 1 мин). Ротационный вискозиметр ВСН-3 Основные характеристики: диапазон измерения статического напряжения сдвига, Па (мГ/см2): для пружины № 1 - от 0 до 45 (от 0 до 450); для пружины № 2 - от 0 до 90 (от 0 до 900); основная приведенная погрешность измерения, % - 4; погрешность отсчета угла поворота измерительного элемента, град - ± 0,5; пределы термостатирования, °С - от 20 до 60; напряжение питания, В - 220. Порядок работы: - перед измерением чистый сухой стакан 2 заполнить буровым раствором и поставить на столик 1; - включить тумблер «сеть»; - перемешать исследуемый раствор при частоте вращения 600 мин-1 в течение 1 мин; - выключить тумблер «сеть»; - установить ручку переключателя оборотов в положение «0,2»; - раствор оставить в покое на необходимое время, (1 мин, 10 мин); - включить тумблер «сеть»; - отсчитать по шкале 6 показания угла поворота измерительного элемента в момент его максимального значения, предшествующего разрушению структуры. Определение концентрации посторонних твердых примесей Концентрация посторонних твердых примесей Сп, % - величина, определяемая отношением количества всех грубодисперсных частиц независимо от их происхождения к общему количеству бурового раствора. Характеризует степень загрязнения бурового раствора. Для определения концентрации посторонних твердых примесей используется металлический отстойник ОМ-2 (рис. 4).  Рис. 4. Отстойник ОМ-2 1 - уплотнительная крышка; 2 - цилиндрический сосуд; 3 - стеклянная бюретка Основные характеристики: вместимость, см3 отстойника 600; отстойника до сливного отверстия 500; крышки 60; пробирки 10. Порядок работы: определение общей концентрации посторонних твердых примесей; промыть отстойник; снять крышку отстойника 1, отмерить ею 50 см3 раствора и влить его в отстойник; не моя крышку, зачерпнуть ею воду, разбавить оставшийся на внутренних стенках крышки раствор и вылить в отстойник; держа отстойник вертикально, наполнить его водой до уровня отверстия на боковой поверхности; при появлении из отверстия воды следует подождать, пока не вытечет ее излишек; плотно закрыть отстойник крышкой и повернуть его в горизонтальное положение сливным отверстием вверх, прижимая крышку и прикрывая отверстие пальцем, интенсивно взболтать содержимое отстойника; повернуть отстойник в вертикальное положение, выждать одну минуту и снять по шкале бюретки 3 объем твердого осадка. Общая концентрация посторонних твердых примесей равна удвоенному объему твердого осадка. Определение концентрации отмытых посторонних твердых примесей: после определения объема твердого осадка воду с неосевшими глинистыми частицами слить через край отстойника; разбавить осадок свежими порциями воды и перенести в фарфоровую чашку диаметром 120 мм; через 1-2 мин слить отстоявшуюся воду и налить новую порцию воды, в которой растереть осадок резиновой пробкой; сливать мутную воду, повторяя отмыв несколько раз до полного отмучивания глинистых частиц; после этого разбавить осадок водой, перенести в отстойник и замерить его объем. Концентрация отмытых посторонних твердых примесей равна удвоенному объему полученного осадка. Определение показателей стабильности и седиментации Показатель стабильности Sо , г/см3 - величина, определяемая разностью плотностей нижней и верхней частей отстоявшегося в течение определенного времени бурового раствора, косвенно характеризует способность раствора сохранять свою плотность. Показатель седиментации S , % - величина, определяемая количеством дисперсной фазы, отделившейся от определенного объема бурового раствора в результате гравитационного разделения его компонентов за определенное время. Показатель седиментации косвенно характеризует стабильность бурового раствора. Для определения показателя стабильности используется цилиндр стабильности ЦС-2 (рис. 5). Для определения показателя седиментации используется стеклянный мерный цилиндр. 3.12.1. Цилиндр стабильности ЦС-2 Основные характеристики: вместимость цилиндра, см3 - 720; масса, кг - 0,36. Порядок работы: влить пробу раствора в цилиндр 1 до края, предварительно тщательно перемешав ее; установить заполненный цилиндр в спокойном месте, отметить по часам время и оставить его в покое на сутки; через 24 часа открыть пробку 3, слить верхнюю часть пробы раствора вместе с отстоявшейся водой в кружку; тщательно перемешать слитый раствор и определить его плотность;  Рис. 5. Цилиндр стабильности ЦС-2 1 - цилиндр; 2 - ручка; 3 - резиновая пробка закрыть отвод пробкой, тщательно перемешать остающуюся в цилиндре нижнюю половину раствора и определить ее плотность; при определении плотности ареометром АГ-ЗПП обязательно погружать его при всех измерениях в одну и ту же воду; вымыть цилиндр и вытереть насухо. Показатель стабильности бурового раствора определяется по разности плотностей нижней и верхней половин раствора. 3.12.2. Стеклянный мерный цилиндр Основные характеристики: вместимость, см3 - 100; цена деления, см3 - 1. Порядок работы: тщательно перемешанную пробу бурового раствора налить в цилиндр до 100-го деления по шкале; поставить цилиндр с раствором в спокойное место, отметить время и оставить на 24 часа; через 24 часа прочесть по шкале цилиндра отсчет положения уровня раздела раствора; цилиндр вымыть и высушить. Показатель седиментации бурового раствора находится по формуле: S = 100 - V, (20) где S - показатель седиментации, %; 100 - вместимость мерного цилиндра, см3; V - положение уровня раздела раствора, см3. Измерение рН Водоро́дный показа́тель, pH (лат. pondus Hydrogenii — «вес водорода», произносится «пэ аш») — мера активности (в очень разбавленных растворах она эквивалентна концентрации) ионов водорода в растворе, и количественно выражающая его кислотность. Для определения значения pH растворов широко используют несколько методик. Водородный показатель можно приблизительно оценивать с помощью индикаторов, точно измерять pH-метром или определять аналитически путём, проведением кислотно-основного титрования. Для грубой оценки концентрации водородных ионов широко используются кислотно-основные индикаторы — органические вещества-красители, цвет которых зависит от pH среды. К наиболее известным индикаторам принадлежат лакмус, фенолфталеин, метиловый оранжевый(метилоранж) и другие. Индикаторы способны существовать в двух по-разному окрашенных формах — либо в кислотной, либо в основной. Изменение цвета каждого индикатора происходит в своём интервале кислотности, обычно составляющем 1–2 единицы. Для расширения рабочего интервала измерения pH используют так называемый универсальный индикатор, представляющий собой смесь из нескольких индикаторов. Универсальный индикатор последовательно меняет цвет с красного через жёлтый, зелёный, синий до фиолетового при переходе из кислой области в щелочную. Определения pH индикаторным методом затруднено для мутных или окрашенных растворов. Использование специального прибора — pH-метра — позволяет измерять pH в более широком диапазоне и более точно (до 0,01 единицы pH), чем с помощью индикаторов. Ионометрический метод определения pH основывается на измерении милливольтметром-ионометром ЭДС гальванической цепи, включающей специальный стеклянный электрод, потенциал которого зависит от концентрации ионов H+ в окружающем растворе. Способ отличается удобством и высокой точностью, особенно после калибровки индикаторного электрода в избранном диапазоне рН, позволяет измерять pH непрозрачных и цветных растворов и потому широко используется. Аналитический объёмный метод — кислотно-основное титрование — также даёт точные результаты определения кислотности растворов. Раствор известной концентрации (титрант) по каплям добавляется к исследуемому раствору. При их смешивании протекает химическая реакция. Точка эквивалентности — момент, когда титранта точно хватает, чтобы полностью завершить реакцию, — фиксируется с помощью индикатора. Далее, зная концентрацию и объём добавленного раствора титранта, вычисляется кислотность раствора. Влияние температуры на значения pH 0,001 моль/Л HCl при 20 °C имеет pH=3, при 30 °C pH=3 0,001 моль/Л NaOH при 20 °C имеет pH=11,73, при 30 °C pH=10,83 Влияние температуры на значения pH объясняется различной диссоциацией ионов водорода (H+) и не является ошибкой эксперимента. Температурный эффект невозможно компенсировать за счет электроники pH-метра. Водоотдача и толщина фильтрационной корки  Водоотдача характеризует способность промывочной жидкости отфильтровываться в стенки скважины под влиянием перепада давления с образованием плотной малопроницаемой фильтрационной корки. Водоотдача (В) измеряется при температуре 20С количеством отфильтровавшейся жидкости из раствора, см3, за 30 мин при избыточном давлении 0,1 МПа с площади фильтра 44 см2 (диаметр фильтра 75 мм). Толщина фильтрационной корки (К) измеряется в мм. Фильтрационная корка, кроме толщины, характеризуется липкостью, которая влияет на величину сил трения снаряда о стенки скважины при вращении и спускоподъемных операциях. Для нормальных глинистых растворов водоотдача считается допустимой, если ее значение не превышает 10-25 см3 за 30 мин. При толщине фильтрационной корки 1-2 мм (по ВМ-6). Прибор ВМ-6 имеет две модификации: с кронштейном и без кронштейна (с измененной конструкцией поддона). Водоотдача характеризует способность промывочной жидкости отфильтровываться в стенки скважины под влиянием перепада давления с образованием плотной малопроницаемой фильтрационной корки. Водоотдача (В) измеряется при температуре 20С количеством отфильтровавшейся жидкости из раствора, см3, за 30 мин при избыточном давлении 0,1 МПа с площади фильтра 44 см2 (диаметр фильтра 75 мм). Толщина фильтрационной корки (К) измеряется в мм. Фильтрационная корка, кроме толщины, характеризуется липкостью, которая влияет на величину сил трения снаряда о стенки скважины при вращении и спускоподъемных операциях. Для нормальных глинистых растворов водоотдача считается допустимой, если ее значение не превышает 10-25 см3 за 30 мин. При толщине фильтрационной корки 1-2 мм (по ВМ-6). Прибор ВМ-6 имеет две модификации: с кронштейном и без кронштейна (с измененной конструкцией поддона).Водоотдачу и толщину фильтрационной корки измеряют приборами ВМ-6. В полевых условиях водоотдачу можно определять по ускоренному методу Максимовича. Прибор ВМ-6 обеспечивает: точное определение начала фильтрации; возможность измерения количества выделившегося фильтрата за любой промежуток времени (в пределах 30 мин.); постоянное давление фильтрации.  Прибор ВМ-6 (рис. 6) состоит из трех основных узлов: коронштейна 10, фильтрационного стакана 5 с принадлежностями и напорного цилиндра 3. Фильтрационный стакан в верхней части имеет горловину с наружной резьбой и отверстие, на его нижней части выполнена расточка диаметром 53 мм, выточка под решетку фильтра и наружная резьба под поддон 7. В поддоне размещен клапан 8 с резиновой прокладкой 11. Винтом 9 клапан прижимается к решетке 6 и закрывает ее отверстие. Узел напорного цилиндра состоит из собственно цилиндра 3 с ввернутой в него втулкой с напрессованной чашкой, плунжера 1 и груза-шкалы 2, укрепленного на плунжере. На верхнем конце втулки цилиндра нанесена отсчетная риска. Для установки шкалы прибора на нуль и спуска масла из цилиндра в нижней части его имеется отверстие, перекрываемое иглой 4. Нижний конец цилиндра имеет внутреннюю резьбу для соединения с фильтрационным стаканом. Для уплотнения места соединения предусмотрена прокладка из маслостойкой резины, которую необходимо менять по мере износа. Собранный прибор устанавливается на литом кронштейне, в нижней части которого предусмотрено место для чашки 12. Прибор ВМ-6 (рис. 6) состоит из трех основных узлов: коронштейна 10, фильтрационного стакана 5 с принадлежностями и напорного цилиндра 3. Фильтрационный стакан в верхней части имеет горловину с наружной резьбой и отверстие, на его нижней части выполнена расточка диаметром 53 мм, выточка под решетку фильтра и наружная резьба под поддон 7. В поддоне размещен клапан 8 с резиновой прокладкой 11. Винтом 9 клапан прижимается к решетке 6 и закрывает ее отверстие. Узел напорного цилиндра состоит из собственно цилиндра 3 с ввернутой в него втулкой с напрессованной чашкой, плунжера 1 и груза-шкалы 2, укрепленного на плунжере. На верхнем конце втулки цилиндра нанесена отсчетная риска. Для установки шкалы прибора на нуль и спуска масла из цилиндра в нижней части его имеется отверстие, перекрываемое иглой 4. Нижний конец цилиндра имеет внутреннюю резьбу для соединения с фильтрационным стаканом. Для уплотнения места соединения предусмотрена прокладка из маслостойкой резины, которую необходимо менять по мере износа. Собранный прибор устанавливается на литом кронштейне, в нижней части которого предусмотрено место для чашки 12.Модификация прибора ВМ-6 без кронштейна отличается только устройством нижней части. Прибор ВМ-6 без кронштейна состоит из трех основных узлов (рис. 7): напорного цилиндра, фильтрационного стакана и плунжера с грузом. Цилиндр состоит из корпуса 3, в верхнюю часть которого ввинчена втулка 11. Резьбовое соединение уплотнено резиновой прокладкой. Плунжер 1, с закрепленным на нем грузом 2, вставляется во втулку 11 цилиндра. Сквозь прозрачное стекло, крепящееся винтами к грузу, видна шкала и риска отсчета у верхнего конца втулки. Для установки шкалы на нулевую отметку в нижней части цилиндра имеется отверстие, перекрытое клапаном 4. Масло из этого отверстия сливается в желоб стакана. Нижний конец цилиндра имеет внутреннюю резьбу для соединения со стаканом. Соединение уплотняется прокладкой. Стакан состоит из корпуса 5, который имеет горловину с наружной резьбой и желобом, поддона 7. В нижней части стакана имеется ступенчатое углубление под решетку 6 и наружная резьба для навинчивания поддона. Соединение уплотняется резиновой прокладкой 10. Техническая характеристика ВМ-6: Диапазон измерения объема фильтрата, см3 0-40 Фактический диаметр фильтра, мм 53 Цена деления шкалы, см3 1 Предел абсолютной погрешности прибора, см3 ±1,0 Давление фильтрации, МПа 0,1 ± 0,01 Габаритные размеры, мм 112275 Номинальный объем пробы испытуемого раствора, см3 100 Используемое масло ИЗОА ГОСТ 20799 Масса прибора, кг 4 Ускоренный метод определения водоотдачи на приборе ВМ-6. Прибор ВМ-6 точно воспроизводит кинетику процесса фильтрации – зависимость количества выделенного фильтрата от времени. Т.к. эта зависимость в логарифмических координатах представляет собой прямую линию, то на приборе ВМ-6 можно производить фильтрацию в течение 10-15 мин. с последующей экстраполяцией по графику. Для этого в комплекте прибора поставляют бланки со специальной логарифмической сеткой. За время опыта следует сделать не менее двух отсчетов (например, через 2 и 10 мин.). Отсчеты наносят на бланк. Через полученные точки карандашом проводят прямую линию до пересечения с правой крайней вертикальной линией, соответствующей 30 мин. фильтрации. Ошибка в определении водоотдачи за 30 мин. по 10-минутному замеру не превышает 0,5 см3 и при водоотдаче до 20 см3 и не превышает 2 см3 при большой водоотдаче. Краткое описание всех приборов, которые есть в лаборатории №35. Вывод: в результате выполнения лабораторной работы №1 в течении 2 занятий нами изучена и освоена конструкция приборов и методика измерения плотности, вязкости, рН, суточного отстоя, стабильности , толщины фильтрационной корки и водоотдачи буровых и тампонажных растворов, растекаемости и сроков схватывания тампонажных растворов. |