|

|

01 Лабораторная. Лабораторная работа 1 Регистрация переходной функции объекта управления

Лабораторная работа №1

«Регистрация переходной функции объекта управления».

Цель работы: Получить практические знания в области снятия (регистрации) переходной функции объекта управления (регулирования).

Методические рекомендации: Для выполнения работы потребуется лабораторный стенд «» с комплектом спецпроводников для сборки электрической схемы, методичка «Общее описание лабораторного стенда», секундомер, миллиметровая бумага, письменные принадлежности.

Теоретические сведения, в т.ч. схема соединений лабораторного стенда для выполнения работы:

Переходная характеристика системы – это реакция на единичное ступенчатое воздействие при нулевых начальных условиях объекта управления и характеризует его динамические свойства. Получение переходной характеристики экспериментальным путем с последующим получением параметров ОУ – первый шаг на пути к определению настроек ПИД-регулятора, ПИ-регулятора, П-регулятора. Как правило, на практике речь идет о разгонной характеристике разомкнутой системы.

Разгонная переходная характеристика объекта будет получена в том случае, если на вход подать ступенчатое воздействие (открыть регулирующий клапан, затвор, подать напряжение на нагреватель и т.п.).

Определение параметров переходных характеристик.

Для определения динамических свойств объекта на практике чаще всего используют методику снятия переходной характеристики. При определении динамических характеристик объекта по его переходной характеристике(кривой разгона) на вход подается или ступенчатый пробный сигнал или прямоугольный импульс. Во втором случае переходная характеристика (кривая отклика) должна быть достроена до соответствующей кривой разгона. Процесс получения передаточной функции объекта, исходя из данных о переходном процессе, называется идентификацией объекта.

При снятии переходной характеристики необходимо выполнить ряд условий:

Условия снятия переходной характеристики:

Таблица 1

№ п/п

|

Условия

|

1

|

Если проектируется система стабилизации технологического параметра, то переходная характеристика должна сниматься в окрестности рабочей точки процесса.

|

2

|

Переходные характеристики необходимо снимать как при положительных, так и отрицательных скачках управляющего сигнала. По виду кривых можно судить о степени асимметрии объекта. При небольшой асимметрии расчет настроек регулятора рекомендуется вести по усредненным значениям параметров передаточных функций. Линейная асимметрия наиболее часто проявляется в тепловых объектах управления.

|

3

|

При наличии зашумленного выхода желательно снимать несколько переходных характеристик (кривых разгона) с их последующим наложением друг на друга и получением усредненной кривой.

|

4

|

При снятии переходной характеристики необходимо выбирать наиболее стабильные режимы процесса, например, ночные смены, когда действие внешних случайных возмущений маловероятно.

|

5

|

При снятии переходной характеристики амплитуда пробного входного сигнала должна быть, с одной стороны, достаточно большой, чтобы четко выделялась переходная характеристика на фоне шумов, а с другой стороны, она должна быть достаточно малой, чтобы не нарушать нормального хода технологического процесса.

|

Примечание к таблице1:

Начальные условия снятия переходной характеристики:

В начальный момент необходимо, чтобы система управления находилась в покое, т.е. регулируемая величина X (например, температура в печи) и управляющее воздействие регулятора Y (выход регулятора на исполнительный механизм) не изменялись, а внешние возмущения отсутствовали. Например, температура в печи оставалась постоянной и исполнительный механизм не изменяет своего положения. Затем на вход исполнительного механизма подается ступенчатое воздействие, например, включается нагреватель. В результате состояние объекта начинает изменяться.

Определение динамических характеристик объекта управления с самовыравниванием по его переходной характеристике

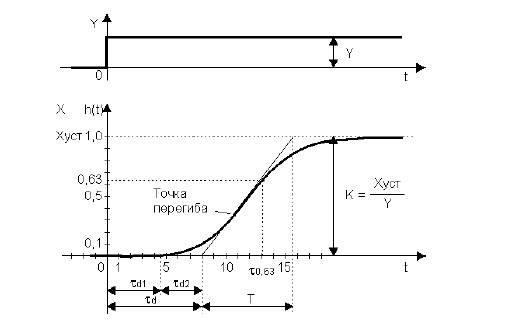

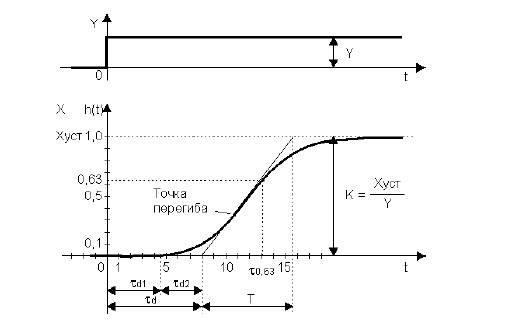

Самовыравниванием процесса регулирования называется свойство регулируемого объекта после нарушения равновесия между притоком и расходом вернуться к этому состоянию самостоятельно, безучастия человека или регулятора. Самовыравнивание способствует более быстрой стабилизации регулируемой величины и, следовательно, облегчает работу регулятора. Процесс изменения параметра Х(t) и его переходная характеристика h(t) изображена на рис.1.Сняв кривую разгона, и оценив характер объекта управления (с самовыравниванием или без) можно определить параметры соответствующей передаточной функции.

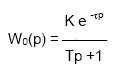

Передаточную функцию вида:

рекомендуется применять для объектов управления с явно выраженной преобладающей постоянной времени. Перед началом обработки переходную характеристику (кривую разгона) рекомендуется пронормировать (диапазон изменения нормированной кривой от 0 до 1) и выделить из ее начального участка величину чистого временного запаздывания.

ПРИМЕР.

При подаче на вход некоторого объекта ступенчатого воздействия была получена

переходная характеристика (см. пример на рис. 1). Требуется определить параметры переходной

характеристики.

Определение динамических характеристик объектов по кривой разгона производится методом

касательной к точке перегиба переходной характеристики (кривой разгона).В данном случае точка перегиба соответствует переходу кривой от режима ускорения к режиму замедления темпа нарастания выходного сигнала.

Рисунок 1 - Переходная характеристика (кривая разгона) объекта с самовыравниванием

Рис.1

По виду переходной характеристики можно определить динамические свойства объекта:

К, Хуст, Ʈd, Т, R.

Динамическим коэффициентом усиления называется величина, показывающая, во сколько раз данное звено усиливает входной сигнал (в установившемся режиме), и равна отношению величины технологического параметра Хуст в установившемся режиме к выходной величине У:

Коэффициент усиления объекта К для объектов с самовыравниванием является величиной, обратной коэффициенту самовыравнивания (К = 1/с).

Установившееся значение выходной величины Хуст - это значение Х при  . Например, максимальное значение температуры в печи, которое может быть достигнуто при установленной мощности нагревателя. . Например, максимальное значение температуры в печи, которое может быть достигнуто при установленной мощности нагревателя.

В системах автоматического регулирования, после получения возмущающего воздействия регулируемый параметр изменяется не мгновенно, а через некоторое время. Это время называется запаздыванием  процесса в объекте. Различают емкостное и транспортное (передаточное) запаздывание. Емкостное запаздывание зависит от емкости объекта регулирования. Паровой котел - по уровню воды в барабане, например, обладает емкостным запаздыванием. Транспортным (динамическим) запаздыванием процесса в объекте. Различают емкостное и транспортное (передаточное) запаздывание. Емкостное запаздывание зависит от емкости объекта регулирования. Паровой котел - по уровню воды в барабане, например, обладает емкостным запаздыванием. Транспортным (динамическим) запаздыванием  называется промежуток времени от момента изменения входной величины У до начала изменения выходной величины Х. Например, это может быть время после включения нагревателя, за которое температура в печи достигнет значения Ʈ0,1Хуст. Чем больше, время полного запаздывания Ʈd - тем труднее регулировать такой процесс. Из наиболее часто регулируемых параметров наибольшим - запаздыванием обладают объекты, в которых регулируется температура, а наименьшим - объекты, в которых поддерживается расход жидкости. называется промежуток времени от момента изменения входной величины У до начала изменения выходной величины Х. Например, это может быть время после включения нагревателя, за которое температура в печи достигнет значения Ʈ0,1Хуст. Чем больше, время полного запаздывания Ʈd - тем труднее регулировать такой процесс. Из наиболее часто регулируемых параметров наибольшим - запаздыванием обладают объекты, в которых регулируется температура, а наименьшим - объекты, в которых поддерживается расход жидкости.

Постоянная времени объекта Т может быть определена в соответствии с рис1. Постоянная времени объекта достаточно точно может быть определена как время, за которое температура достигнет значения

0,63*Хуст − Ʈd1.

Максимальная скорость изменения параметра R - наклон переходной характеристики, может быть определено по формуле:

R = Xуст / Т

Порядок выполнения работы.

Внимательно ознакомиться с методичкой «Общее описание лабораторного стенда» и пользоваться её указаниями в течение всего процесса выполнения работы.

Соединить блоки стенда между собой согласно электрической схеме, приложенной в п.3 настоящей инструкции.

Проверить правильность сборки и получить разрешение на включение питания стенда.

Пользуясь Главой 3 методички «Общее описание лабораторного стенда» приступить к основным действиям по выполнению работы. Для этого:

Приготовить таблицу для регистрации разгонной характеристики:

Таблица 2

-

Время t,с

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Температура Т, 0С

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Включить стенд, не включая напряжение питания печи. Проверить, что настройки измерителя соответствуют подключенному первичному преобразователю, записать температуру холодного состояния печи и одновременно с этим включить питание печи и запустить секундомер. Далее, через равные промежутки времени заносить в таблицу значения температур. Закончить Регистрацию после того, как температура перестанет существенно изменяться с изменением времени. Выключить напряжение питания печи.

Используя полученные данные построить график разгонной характеристики на миллиметрованной бумаге в осях координат, где по оси Х будет время t, а по оси Y – температура Т. При правильной регистрации разгонной характеристики, она будет иметь вид, показанный на Рисунке 1.

Используя Рисунок 1 как образец, произвести необходимые графические построения для определения основных характеристик объекта регулирования, описанных в п.3 настоящей лабораторной работе: К, Хуст, Ʈd, Ʈd1, Ʈd2, Т, R.

По окончанию работы, выключить лабораторный стенд, пользуясь указаниями методички «Общее описание лабораторного стенда».

Содержание отчёта по работе.

В отчёте (выводе) о проведении лабораторной работы указать полученные результаты, коротко описать полученные в рамках выполнения данной лабораторной работы навыки и их суть. |

|

|

Скачать 54.87 Kb.

Скачать 54.87 Kb.