ЛПЗ №21 «Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки». ЛПЗ №21 «Исследование трехфазного асинхронного двигателя методо. Лабораторная работа 21 Тема Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки. Цель

Скачать 82.49 Kb. Скачать 82.49 Kb.

|

|

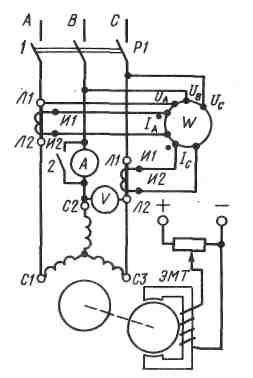

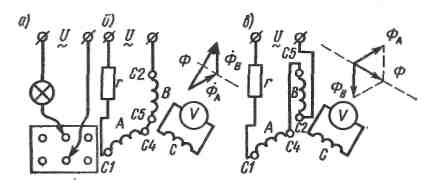

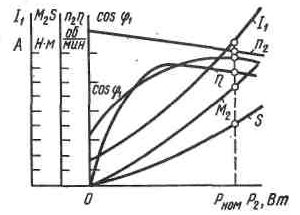

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 21 Тема: Исследование трехфазного асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки. Цель:Изучить конструкцию трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором; и научиться проводить исследования асинхронного двигателя методом непосредственной нагрузки. Студент должен знать: принцип действия и устройство трехфазного асинхронного двигателя; понятие о скольжении; электромагнитный момент асинхронного двигателя; зависимость момента от скольжения; перегрузочная способность асинхронного двигателя; рабочие характеристики трехфазного асинхронного двигателя. уметь: экспериментально проверять обозначение выводов обмотки статора; собирать схему, производить пробный пуск двигателя и реверсирование двигателя. Теоретическое обоснование При анализе результатов лабораторной работы в первую очередь следует сделать заключении о соответствии данных номинального режима, полученных экспериментально, паспортным данным электродвигателя. Затем, анализируя рабочие характеристики, нужно объяснить двигателя вид полученных графиков. Например, график тока I1 = f(P2) не выходит из начала координат, так как в режиме х. х. (Р2 = 0) двигатель потребляет из сети ток х. х. I10, обусловленный потерями х. х. Характеристика частоты вращения n2 = f(Р2) имеет падающий вид, т. е. с ростом нагрузки частота вращения ротора уменьшается. Это объясняется ростом скольжения s. При этом чем больше активное сопротивление обмотки ротора r'2, тем больше наклон этой характеристики к оси абсцисс, так как увеличение r'2 вызывает рост электрических потерь в цепи ротора  , а следовательно, рост скольжения, величина которого пропорционально электрическим потерям в роторе s = Рэ2/Рэм. , а следовательно, рост скольжения, величина которого пропорционально электрическим потерям в роторе s = Рэ2/Рэм.Небольшое значение коэффициента мощности соsφ2 в зоне малых нагрузок двигателя объясняется тем, что в режиме х. х. и при небольшой нагрузке двигателя ток статора меньше номинального и в значительной части является намагничивающим током, имеющим фазовый сдвиг относительно напряжения сети близкий к 90°. Значительная величина намагничивающего тока в асинхронных двигателях обусловлена наличием воздушного зазора между статором и ротором. С ростом нагрузки двигателя ток I1, потребляемый двигателем из сети, увеличивается в основном за счет активной составляющей, что и способствует росту коэффициента мощности соsφ2. Ход работы Проверка обозначения выводов обмотки статора. Для правильного соединения обмотки статора в звезду или в треугольник необходимо точно знать маркировку выводов обмотки статора. Это делают следующим образом. Сначала определяют пары выводов каждой фазной обмотки статора. Это можно сделать с помощью «сигнальной» лампы, включенной, как это показано на рисунке 5.2, а. Прикоснувшись концом одного из проводов этой лампы какого-либо вывода обмотки статора, концом другого провода, подключенного к сети, касаются поочередно других выводов обмотки. При прикосновении к одному из выводов лампа загорается. Это свидетельствует о том, что пара выводов, которых караются в данный момент концы проводов, принадлежат одной фазной обмотке. Эту пару выводов отмечают и переходят к отысканию выводов второй, а затем и третьей фазных обмоток. Затем определяют начала и концы каждой фазной обмотки. Для этого, обозначив произвольно начала и концы всех трехфазных обмоток соединяют последовательно какие-либо две из них (например, фазные обмотки А и В), как это показано на схеме рисунок 5.2, б, и подключают их к источнику переменного тока. Последовательно в цепь включают резистор r такого сопротивления, чтобы ток в цепи этих обмоток превысил номинального значения. К оставшейся третьей фазной обмотке подключают вольтметр (можно воспользоваться «сигнальной лампой). Если предварительная маркировка выводов обмоток А и В была правильной, то вольтметр, подключенный к выводам фазы С, не покажет напряжения (лампа не загорится). Объясняется это тем что ось результирующего потока фазных обмоток А и В Ф = ФА + ФВ направлена под углом 90° к оси фазной обмотки С и поэтому не наводит в ней ЭДС. Если же предварительная маркировка выводов одной из обмоток, например обмотки В, оказалась неправильной и схема имела вид, представленный на рисунке 5.2, в, то ось результирующего потока обмоток А и В совпадает с осью фазной обмотки С и наводит в той обмотке некоторую ЭДС, при этом вольтметр на выводах обмотки С покажет напряжение (лампа загорится). 2) Схема включения и пробный пуск двигателя. Схема включения двигателя (см. рисунок 5.1) содержит двухэлементный ваттметр, предназначенный для измерения активной мощности, потребляемой двигателем из сети. Токовые катушки этого ваттметра включены в сеть через измерительные трансформаторы тока. После проверки схемы преподавателем осуществляют пробный пуск двигателя замыканием рубильника. Предварительно следует замкнуть ключ 2, шунтирующий амперметр А, с целью предохранения его от чрезмерно большого пускового тока двигателя. Затем двигатель отключают от сети и меняют местами любую пару проводов, соединяющих обмотку статора с сетью. В этом случае вращающееся поле статора при включении обмотки статора в сеть будет вращаться в направлении, противоположном тому, какое было до переключения проводов. Другими словами, произойдет реверс двигателя, т. е. его ротор будет вращаться в другую сторону. 3) Снятие данных и построение рабочих характеристик. Замкнув рубильник 1 (при замкнутом ключе 2), включают двигатель в сеть (см. рисунок 5.1). Затем, разомкнув ключ 2, с помощью электромагнитного тормоза (ЭМТ) либо другого нагрузочного устройства создают на валу двигателя нагрузочный момент М и увеличивают его до тех пор, пока ток в цепи статора не достигнет значения I1 = 1,2I1ном. При этом через приблизительно одинаковые интервалы тока I1 снимают показания приборов и заносят их в таблицу 5.1. Первый отсчет по приборам делают в режиме х. х. (М2 = 0). Всего необходимо снять не менее пяти показаний, из них одно должно соответствовать номинальному режиму (I1 = I1ном).  Рисунок 5.1 - Схема включения трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором для исследования методом непосредственной нагрузки  Рисунок 5.2 - Схемы для определения выводов «начало» и «конец» фазных обмоток статора асинхронного двигателя полезная мощность двигателя – мощность на валу (Вт) P2 = 0,105М2n2, (1) КПД двигателя  (2) (2)коэффициент мощности  (3) (3)Скольжение  (4) (4)M2 - нагрузочный момент, Нм; n2 - частота вращения ротора, об/мин; n1=893 об/мин - частота вращения магнитного поля статора, об/мин; По данным таблицы 5.1 строят рабочие характеристики двигателя (на одной координатной сетке); I1; n2; М2; η; s; cosφ = f(P2), примерный вид которых показан на рисунке 5.3.  Рисунок 5.3 – Рабочие характеристики трехфазного асинхронного двигателя Таблица 5.1 – Результаты измерений и расчетов

Контрольные вопросы На чем основан принцип действия асинхронного двигателя? С какой целью у асинхронного двигателя обычно делают все шесть выводов обмотки статора? Как определить начало и конец фазной обмотки статора? Что такое реверс и как его осуществить в трехфазном асинхронном двигателе? В чем сущность метода непосредственной нагрузки при исследовании асинхронного двигателя Какие характеристики асинхронного двигателя называют рабочими? Содержание отчета Номер, тема и цель работы. Схема опыта (рисунок 5.1). Ход работы. Паспортные данные асинхронного двигателя, измерительных приборов и регулировочных устройств. Результаты измерений и расчетов (таблица 5.1). Рабочие характеристики двигателя. Ответы на контрольные вопросы. Вывод о проделанной работе. Литература Кацман М. М. Электрические машины. – М.: Высшая школа, 2000, с. 100…101; 137…145; 162…175. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||