Лабораторная работа. Лабораторная работа 3 Изучение теплоустойчивости ограждающих конструкций методом натурных измерений Цель работы

Скачать 168.5 Kb. Скачать 168.5 Kb.

|

|

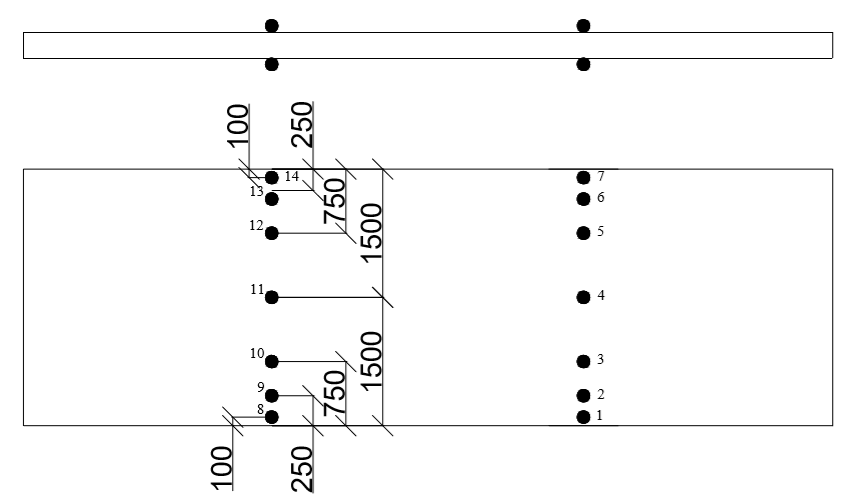

Лабораторная работа № 1.3 Изучение теплоустойчивости ограждающих конструкций методом натурных измерений Цель работы: получение практических навыков измерения температуры внешней и внутренней поверхностей ограждающих конструкций термоэлектрическим методом; изучение распределения температуры на различных участках внутренней поверхности в течение одного занятия; определение теплоустойчивости ограждающих конструкций по результатам натурных испытаний в течение семестра. Нормативные ссылки и рекомендуемая литература: ТКП 45-2.04-43-2006 Строительная теплотехника с изменениями 2007-07-01.; СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология изм.№1; СНиП 2.01.01.-82 Строительная климатология геофизика (справ.). Оборудование: термоэлектрические преобразователи температуры с термопарами ТХА по ГОСТ 6616 – 74 (градуировка по ГОСТ 3044 – 77); низкоомный потенциометр класса точности 0,05 с верхним пределом измерений 20 мВ по ГОСТ 9245 – 79; многоточечный переключатель; лабораторные спиртовые термометры с пределами от 0 до 40°С и точностью 0,5°С. Экспериментальная часть 1. Начертим схему расположения термопар на внутренней и внешней поверхности стен. Указав номера контрольных точек, в которых следует произвести измерение температуры ограждающей конструкции.  Рис. 1 Схема расположения термопар 2. Заполним «Журнал учета температур поверхности ограждения аудитории 202н» согласно приложения 1. «Журнал учета температур поверхности ограждения аудитории 202н» «__» _______ 20__года Выполнили студенты группы ______: Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С.

3. Определим температуру внутреннего воздухtв как среднее арифметическое значение температур, измеренных в 3 точках объема помещения. Экспериментальные значения температур внутренней поверхности ограждающей конструкции τв и наружного воздуха tн определить как среднее арифметическое значение трех измерений температур соответственно поверхности ограждающей конструкции и воздуха. Результаты оформим в виде таблицы 1. Таблица 1 Состояние температурного режима

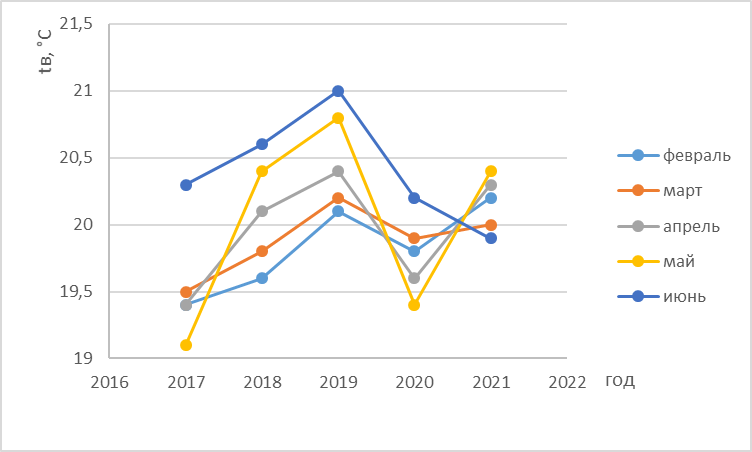

4. По данным «Журнала учета температур поверхности ограждения аудитории 202н» заполним таблицу 2 и построим график изменения температуры (рис.2). Таблица 2 Изменение температуры наружного воздуха

Рис. 2 График изменения температуры 5. В результате полученных данных можно сделать вывод что теплозащита обеспечивает комфорт в помещении. Температура внутренних поверхностей, ограждающих помещение: стены – минимум 16-18 оС. Если температура ниже – появляется ощущение сквозняка около стен, на стенах возможно выпадение конденсата. Температура пола – оптимально 22-24 оС. Теплопотеря происходит через: 1) вентиляцию – в современных домах традиционных конструкций, таким образом, уходит 30-40% тепла; 2) окна и двери – обычно на них приходится до 25% общих теплопотерь дома. В некоторых домах величину окон определяют, руководствуясь не рациональными нормами естественного освещения, а архитектурной модой, пришедшей к нам из стран с более теплым климатом; 3) наружные стены – через конструкцию стен уходит 15—20% тепла. Строительные нормы прошлых лет не требовали от конструкции стен высокой теплоизоляционной способности, к тому лее и без того часто нарушались; 4) крышу – через нее уходит до 15% тепла; 5) пол на грунте – распространенное решение в домах без подвала, при недостаточной теплоизоляции может привести к потерям 5—10% тепла; 6) мостики холода, или термические мостики – служат причиной потери около 5 % тепла. С целью устранения теплопотери применяют следующие мероприятия: 1. Утепление наружных стен. Оно состоит в создании дополнительного слоя теплоизоляции на внешней или внутренней стороне наружной стены дома. При этом теплопотери уменьшаются, а температура внутренней поверхности степы увеличивается, что делает проживание в доме комфортнее и устраняет причину повышения влажности и образования плесени. После дополнительного утепления теплоизоляционные свойства стены улучшаются в три-четыре раза. Утепление снаружи гораздо удобнее и эффективнее, поэтому его применяют в подавляющем большинстве случаев. Оно обеспечивает: • равномерность теплоизоляции на всей поверхности наружной стены; • увеличение теплостатичности стены, то есть последняя становится аккумулятором тепла. Днем от солнечного света она нагревается, а ночью, остывая, отдает тепло в помещение; • устранение неровности стены и создание нового, более эстетичного фасада дома; • выполнение работ без неудобств для жильцов. Утепление дома изнутри применяется только в исключительных случаях, например в домах с богато украшенными фасадами или когда утепляются лишь некоторые помещения. 2. Утепление перекрытий и крыш. Перекрытия на непотопляемом чердаке утепляют, укладывая слой из плит, матов или сыпучих материалов. Если чердак планируется использовать, то над утеплителем укладывают слой досок или цементную стяжку. Уложить дополнительный слой теплоизоляции на чердаке. Более сложной является ситуация с так называемой вентилируемой совмещенной кровлей, где над перекрытием последнего этажа находится пространство в несколько десятков сантиметров, к которому нет непосредственного доступа. Тогда в это пространство вдувают специальный утеплитель, чтобы, затвердев, он образовал на перекрытии толстый теплоизоляционный слой. Утеплить совмещенную кровлю (такую обычно устраивают над мансардными этажами) можно, уложив на нее дополнительный слой теплоизоляции и выполнив новое кровельное покрытие. Перекрытия над подвалами легче всего утеплить, приклеив или подвесив теплоизоляцию при помощи анкеров и стальной сетки. Слой теплоизоляции можно оставить открытым или закрыть алюминиевой фольгой, обоями, штукатуркой. 3. Уменьшение теплопотери через окна. Самым радикальным способом уменьшения теплопотери является замена окна. Вместо старых ставят окна с более высокими теплоизоляционными свойствами. Рынок предлагает различные типы энергосберегающих окон: деревянные, пластиковые, алюминиевые, с двух- и трехкамерными стеклопакетами, со специальным низкоэмиссионным стеклом. 4. Система отопления и горячего водоснабжения. Если теплоснабжение дома осуществляется при помощи котельной, которой пользуются 10—15 лет, то она требует термомодернизации. Самым большим недостатком старых котлов является их низкая производительность. Кроме того, такие устройства, отопляемые углем, выделяют много продуктов сгорания. Поэтому их целесообразно заменять современными газовыми или жидкотопливными котлами: у них больше производительность, и они меньше загрязняют воздух. Модернизировать можно и саму теплосеть в доме. Аля этого устраивают теплоизоляцию на трубах отопления и горячей воды, которые проходят через непотопляемые помещения. Кроме того, на всех радиаторах ставят терморегулирующие вентили. Это позволяет устанавливать необходимую температуру и не отапливать нежилые помещения. Можно также устроить воздушное отопление или «теплый пол». Модернизация сети горячей воды — это замена протекающих трубопроводов и теплоизоляция новых, оптимизация работы системы, готовящей горячую воду, и включение в нее циркуляционного насоса. 5. Система вентиляции. Чтобы уменьшить теплопотери через эту систему, можно установить рекуператор — устройство, позволяющее использовать тепло выходящего из дома воздуха. Кроме того, можно применить подогрев приточного воздуха. Простейшими устройствами, уменьшающими теплопотери через плотные современные окна, являются вентиляционные карманы, подающие воздух в помещения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||