педагогик конспекты. Лекция Педагогика как наука Педагогику определяют как систему наук о воспитании и образовании детей и взрослых. Различают несколько отраслей педагогики в зависимости от задач и направленности данной науки

Скачать 248.21 Kb. Скачать 248.21 Kb.

|

|

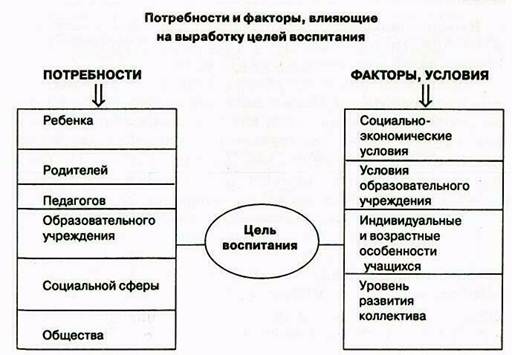

ЛЕКЦИЯ № 1. Педагогика как наука Педагогику определяют как систему наук о воспитании и образовании детей и взрослых. Различают несколько отраслей педагогики в зависимости от задач и направленности данной науки: 1) ясельная педагогика; 2) дошкольная педагогика; 3) педагогика школы; 4) педагогика среднего специального образования; 5) педагогика профессионально-технического образования; 6) педагогика среднего специального образования; 7) педагогика высшей школы; 8) производственная педагогика; 9) социальная педагогика; 10) сравнительная педагогика; 11) педагогика «третьего» возраста; 12) исправительно-трудовая педагогика; 13) специальные педагогические науки; 14) лечебная педагогика. Ясельная педагогика изучает закономерности и условия воспитания детей младенческого возраста. Характерная особенность – взаимодействие с другими отраслями знаний: психологией, физиологией, медициной. Дошкольная педагогика – наука о закономерностях развития, формирования личности детей дошкольного возраста. Разрабатывает теоретические основы и технологии воспитания дошкольников в государственных и негосударственных, учебно-воспитательных учреждениях и в условиях многодетных, полных, неполных семей. Педагогика школы является базой для построения вузовской педагогики, выступает основой формирования учительского и преподавательского профессионализма. Педагогика профессионально-технического образования – отрасль науки, предметом которой являются закономерности подготовки рабочих высокой квалификации. Ее возникновение связано с потребностью практики бывшего СССР в обучении молодежи рабочим профессиям. Педагогика среднего специального образования развивается за счет заимствования, адаптации научных и прикладных положений школьной и вузовской педагогики. Педагогика высшей школы обусловлена фактором научного потенциала. Будущих специалистов обучают представители, имеющие высшую квалификацию. Яндекс.Директ  Курсы по психологииspbsot.kz35 750 тенге. Узнайте как лучше разбираться в поведении людей. Записывайся! Курсы по психологииspbsot.kz35 750 тенге. Узнайте как лучше разбираться в поведении людей. Записывайся! Как избавиться от депрессии?yburlan.ruСистемно-векторная психология отвечает на все вопросы! Более 22 000 отзывов. Как избавиться от депрессии?yburlan.ruСистемно-векторная психология отвечает на все вопросы! Более 22 000 отзывов.Производственная педагогика изучает: 1) закономерности обучения работающих; 2) переориентацию на новые средства производства; 3) повышение квалификации работающих; 4) переориентацию на новые профессии. Социальная педагогика содержит теоретические и прикладные разработки в области внешкольного образования и воспитания детей и взрослых. Педагогика «третьего» возраста разрабатывает систему образования, развития людей пенсионного возраста и находится в стадии становления. Исправительно-трудовая педагогика содержит теоретические обоснования и разработки практики перевоспитания лиц, находящихся в заключении за совершенные преступления. Данная отрасль педагогики взаимосвязана с юриспруденцией и правоведением. Сравнительная педагогика исследует закономерности функционирования и развития образовательных и воспитательных систем в различных странах путем сопоставления и нахождения сходств и различий. Специальные педагогические науки – сурдопедагогика, тифлопедагогика, олигофренопедагогика – разрабатывают теоретические основы, принципы, методы и средства воспитания и образования детей и взрослых, имеющих отклонения в физическом и психическом развитии. Лечебная педагогика развивается на границе с медициной. Основным ее предметом является система образовательно-воспитательной деятельности педагогов с больными и имеющими слабое здоровье учениками. Научно-педагогическое знание — это воспроизведение в языко вой или символической форме обобщенных представлений о за кономерных связях и отношениях, существующих между педаго гическими фактами и явлениями. Педагогическое знание существует в виде научных представле ний и понятий, идей и гипотез, законов и педагогических теорий. Оно является продуктом познавательной и общественной деятель ности людей, результатом проводимых учеными исследований. Выделяют следующиевидынаучно-педагогических исследований: · фундаментальные — направлены на разработку основных педагогических категорий, определение сущности педагогиче ских фактов и явлений, позволяют дать им научное объяснение. В результате таких исследований создаются педагогические теории (теория обучения, теория методов и организационных форм и т.д.). Результаты фундаментальных исследований со ставляют теоретическую основу для проведения прикладных исследований; · прикладные — проводятся в области частных методик и на правлены на решение вопросов, связанных с педагогической практикой; · методические разработки — конечные результаты исследо ваний, непосредственно применяемые на практике (учебные программы, учебники и учебные пособия, методические реко мендации и т.п.). Важное значение при научной разработке педагогических проблем и проведении педагогических исследований имеет ме тодология. Методология — это философское учение о построении чело веческой деятельности, о методах познания и преобразования окружающей действительности. Общая функция методологии базируется на применении обоб щенной системы философских представлений и взглядов чело века к процессу познания и преобразования окружающего мира. В этой связи под методологическими основами педагогической науки следует понимать те философские идеи и положения, ко торые выступают в качестве исходных при разработке педагоги ческих проблем. Частная функция методологии определяет те методы, кото рые используются в процессе научно-педагогического исследо вания. Конечная цель любого педагогического исследования - выявление порядка, регулярности в изучаемом процессе, т. е. установление закономерности. Она мо жет быть определена как факт наличия постоянной и необхо димой взаимосвязи между явлениями. Методы педагогического исследования — это способы изуче ния опыта педагогической деятельности, а также педагогических фактов и явлений, установления между ними закономерных свя зей и отношений с целью дальнейшей научной разработки тео рии воспитания и совершенствования его практики. Эти методы можно объединить в следующие группы: · эмпирические методы — беседа, наблюдение, изучение до кументации и результатов деятельности, педагогический экспе римент (констатирующий, формирующий, контрольный), есте ственный эксперимент, социологические методы (социометрия, анкетирование, метод независимых характеристик и т.д.); · теоретическиеметоды — моделирование педагогических ситуаций и процессов, теоретический анализ педагогических фактов и явлений; · методы количественной и качественной обработки педагоги ческой информации — методы математической статистики, шка лирование, ранжирование и т.д. Традиционными будем называть методы, доставшиеся со временной педагогике по наследству от исследователей, стояв ших у истоков педагогической науки. К традиционным ме тодам педагогических исследований относятся наблюдение, изучение опыта, первоисточников, анализ школьной докумен тации, изучение ученического творчества, беседы. Наблюдение - наиболее доступный и распространенный метод изучения педагогической практики. Под научным на блюдением понимается специально организованное воспри ятие исследуемого объекта, процесса или явления в естествен ных условиях. Для повышения эффективности наблюдения оно должно быть длительным, систематическим, разносторонним, объектив ным и массовым. Изучение опыта - означает организованную познавательную деятельность, направленную на установление исторических связей воспитания, вычленение общего, устойчивого в учебно-воспитательных системах. Тесно смыкается с другим методом - изучением пер воисточников.Тщательному науч ному анализу подвергаются памятники древней письменности, законодательные акты, проекты, циркуляры, отчеты, доклады, постановления, материалы съездов и конференций и т. д. Изу чаются также учебные и воспитательные программы, уставы, учебные книги, расписания занятий - словом, все материалы, помогающие понять сущность, истоки и последовательность развития той или иной проблемы. Яндекс.Директ  Стратегический менеджмент + Диплом! Стратегический менеджмент + Диплом! Обучение каллиграфии Обучение каллиграфии Обучение из любой точки мира! Обучение из любой точки мира! Курсы на Мальте Детям и Взрослым Курсы на Мальте Детям и ВзрослымНаучно-педагогические исследования не проходят без ана лиза школьной документации, характеризующей учебно-воспита тельный процесс. Источники информации - классные журна лы, книги протоколов собраний и заседаний, расписания учеб ных занятий, правила внутреннего распорядка, календарные и поурочные планы учителей, конспекты, стенограммы уроков и т. п. К традиционным методам педагогических исследований от носятся беседы. В беседах, диалогах, дискуссиях выявляются отношения людей, их чувства и намерения, оценки и позиции. Педагогическая беседа как метод исследования отлича ется целенаправленными попытками исследователя проник нуть во внутренний мир собеседника, выявить причины тех или иных его поступков. Разновидность беседы, ее новая модификация - ин тервьюирование, перенесенное в педагогику из социологии. Оно используется редко и не находит широкой поддержки сре ди исследователей. Интервьюирование обычно предполагает публичное обсуждение; исследователь придерживается заранее подготовленных вопросов, ставит их в определенной последо вательности. Педагогический экспери мент - это научно поставленный опыт преобразования педаго гического процесса в точно учитываемых условиях. Эксперимент - это по сути строго контролируемое педаго гическое наблюдение, с той лишь разницей, что эксперимента тор наблюдает процесс, который он сам целесообразно и пла номерно осуществляет. Педагогический эксперимент может охватывать группу уче ников, класс, школу или несколько школ. Исследования могут быть длительными или краткосрочными в зависимости от темы и цели. Педагогический эксперимент требует обоснования рабочей гипотезы, разработки исследуемого вопроса, составления де тального плана проведения эксперимента, строгого соблюдения намеченного плана, точной фиксации результатов, тща тельного анализа полученных данных, формулировки оконча тельных выводов. Научной гипотезе, т. е. предположению, под вергающемуся опытной проверке, принадлежит определяющая роль. Эксперимент замышляется и проводится для того, чтобы проверить возникшую гипотезу. Исследования «очищают» ги потезы, устраняют некоторые из них, корректируют другие. Исследование гипотезы - это форма перехода от наблюдения явлений к раскрытию законов их развития. В зависимости от цели, которую преследует экспери мент, различают: 1) констатирующий эксперимент, при кото ром изучаются существующие педагогические явления; 2) про верочный, уточняющий эксперимент, когда проверяется гипоте за, созданная в процессе осмысления проблемы; 3) созидатель ный, преобразующий, формирующий эксперимент, в процессе ко торого конструируются новые педагогические явления. По месту проведения различают естественный и лабораторный педагогический эксперимент. Естественный представляет собой научно организованный опыт проверки вы двинутой гипотезы без нарушения учебно-воспитательного процесса. Тестирование - целенаправленное, одинаковое для всех испытуемых обследование, проводимое в строго контро лируемых условиях, позволяющее объективно измерять изучае мые характеристики педагогического процесса. От других спо собов обследования тестирование отличается точностью, про стотой, доступностью, возможностью автоматизации. Широко применяются тесты элементарных умений, та ких, как чтение, письмо, простейшие арифметические опера ции, а также различные тесты для диагностики уровня обученности - выявления степени усвоения знаний, умений по всем учебным предметам. Анкетирование - метод массового сбора материала с по мощью специально разработанных опросников, называемых анкетами. Анкетирование основывается на предположении, что человек откровенно отвечает на заданные ему вопросы. Обогащение и совершенствование методов исследования яв ляется одним из факторов развития педагогической науки. Методология и методы педагогических исследований

Методология – учение о структуре, логической организации, методах и средствах деятельности. Методология науки – учение о принципах построения, формах и способах научного познания (Энциклопедический словарь). Методология науки – это совокупность исходных философских идей, которые лежат в основе исследования природных или общественных явлений и которые решающим образом сказываются на теоретической интерпретации этих явлений. Методология – это система принципов и способов построения теоретической и практической деятельности, а так же это учение о методе научного познания и преобразования мира. За последние десятилетия методология получила существенное развитие. Прежде всего, усилилась ее направленность на помощь исследователю, на формирование у него специальных умений в области исследовательской работы. Таким образом, методология приобретает, как принято говорить, нормативную направленность, и ее важной задачей становится методологическое обеспечение исследовательской работы. 2. Методологические принципы педагогических исследований. Методология педагогики основывается на: а) диалектическом методе изучения социальных процессов деятельности, общения, отношений, взаимодействия (изучение окружающей жизни в развитии); б) структурном подходе в описании педагогических процессов и объектов деятельности в их функциях, устойчивых связях и отношениях элементов организации; в) ценностно-смысловом и личностно-временном подходе в рассмотрении педагогических явлений и процессов с позиций активных устремлений, ценностных ориентаций, мотивов, интересов, уровня притязаний личности конкретного человека (раскрытие смысла, перспектив, значимой пользы для воспитанников); г) системном анализе педагогических процессов и явлений в их целостном построении (формулировка конечной и промежуточной цели, средств, объекта и предмета исследования и программы деятельности, обеспечивающей достижение целевых результатов в конкретной ситуации). 3.Классификация и характеристика методов педагогического исследования. Под методами исследования понимаются способы решения научно-исследовательских задач. Это разнообразные инструменты проникновения ученого в глубину исследуемых объектов. Чем богаче арсенал методов той или иной науки, тем выше успехи деятельности ученых. Запас научного инструментария педагогики непрерывно пополняется за счет конструирования новых методов и заимствования пригодных для педагогических целей методов других наук. Рассмотрим основные методы педагогических исследований. Для обобщенного представления сгруппируем эти методы (Табл. 2). МЕТОДЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ сравнительно-исторический анализ наблюдение моделирование беседа; интервью причинно-следственный анализ анкетирование абстрагирование рейтинг; педагогический эксперимент анализ и синтез обобщение независимых характеристик Метод наблюдения. Он определяется как непосредственное восприятие исследователем изучаемых педагогических явлений, процессов. Наряду с непосредственным прослеживанием хода наблюдаемых процессов практикуется и опосредованное, когда сам процесс скрыт, а его реальная картина может фиксироваться по каким-либо показателям. Например, ведутся наблюдения за результатами эксперимента по возбуждению познавательной активности учащихся. В этом случае одним из показателей сдвигов служит успеваемость школьников, зафиксированная в формах оценок, темпов освоения учебной информации, объемов освоенного материала, фактов личной инициативы учащихся в добывании знаний. Как видим, сама познавательная активность учащихся поддается регистрации опосредованно. Различаются несколько видов наблюдений. Непосредственное и опосредованное, где действуют или исследователь, или его ассистенты, или, как указано выше, факты фиксируются по нескольким косвенным показателям. Выделяются, далее, сплошные или дискретные наблюдения. Первыми охватываются процессы в целостном виде. От их начала и до конца, до завершения. Вторые представляют собой пунктирное, выборочное фиксирование тех или иных изучаемых явлений, процессов. Например, при исследовании трудоемкости учительской и ученической работы на уроке наблюдается весь цикл обучения от его старта в начале урока до конца урока. А при изучении нервногенных ситуаций в отношениях учитель-ученик исследователь как бы выжидает эти события, чтобы затем подробно описать причины их возникновения, поведение обеих конфликтующих сторон, т.е. учителя и учеников. Исследовательское наблюдение организуется с трех позиций: нейтральной, с позиции руководителя педагогического процесса и при включении исследователя в реальную естественную деятельность. Например, ученый ведет наблюдение за спадом и подъемом интеллектуальной инициативы учащихся во время уроков по гуманитарным и негуманитарным школьным дисциплинам. В этом случае он располагается в классе так, чтобы держать в поле зрения всех, но самому быть незаметным. Идеально, когда его присутствие ни учителем, ни учащимися не ощущается. Наблюдение же со второй позиции предполагает, что исследователь сам ведет урок, сочетая практические с исследовательскими задачами. Наконец, третья позиция предполагает включение исследователя в структуру действия испытуемых рядовым исполнителем всех познавательных операций вместе с учащимися для самоиспытания в роли последних. К разновидностям научных наблюдений в педагогике относят и такие, как открытое и конспиративное наблюдения. Первое означает, что испытуемым известен факт их научной подконтрольности, а деятельность исследователя воспринимается визуально. Конспиративное наблюдение предполагает факт скрытого прослеживания действий испытуемых. В методологическом арсенале существуют и такие виды наблюдения, как лонгитюдное (продольное) и ретроспективное (обращенное к прошлому). Предположим, изучаются условия развития математических способностей школьника с первого до одиннадцатого класса. При лонгитюдном наблюдении исследователь стоит перед необходимостью анализа условий и их влияния на школьника в течение 11 лет. При ретронаблюдении движение к получению фактов идет в обратном направлении. Исследователь использует биографические школьные данные студента или специалиста, чтобы вместе с ними или с их школьными учителями выявить то, что оказало решающее влияние на прогресс математических способностей испытуемых в школьные годы. Материалы наблюдения фиксируются с помощью таких средств, как протокольные, дневниковые записи, видео-кино-регистрации, фонографические записи и др. В заключение подчеркнем, что метод наблюдения при всех его возможностях ограничен. Он позволяет обнаруживать лишь внешние проявления педагогических фактов. Внутренние же процессы остаются для наблюдений недоступными. Опросные методы в педагогике. Опросные методы изучения педагогических проблем сравнительно просты по организации и универсальны как средства получения данных широкого тематического спектра. Они применяются в социологии, демографии, политологии, других науках. К опросным методам науки примыкает практика работы государственных служб изучения общественного мнения, переписей населения, сбора информации для принятия управленческих решений. Опросы различных групп населения лежат в основе государственной статистики. А различные формы госотчетности в принципе близки к опросным методам получения сведений о состоянии тех или иных структур и процессов общественного бытия. Не обходятся без опросных методов и избирательные системы во всем мире. В педагогике используются три общеизвестные разновидности опросных методов: беседа, анкетирование, интервьюирование. Беседа — диалог исследователя с испытуемыми по заранее разработанной программе. К общим правилам использования беседы относятся выбор компетентных респондентов, обоснование и сообщение мотивов исследования 5 соответствующих интересам испытуемых, формулировка вариаций вопросов, включающих вопросы «в лоб», вопросы со скрытым смыслом; вопросы, проверяющие искренность ответов и другие. Практикуются открытые и скрытые фонограммы исследовательской беседы. Близок к методу исследовательской беседы метод интервью. Здесь исследователь как бы задает тему для выяснения точки зрения и оценок испытуемого по изучаемому вопросу. Правила интервьюирования включают создание условий, располагающих к искренности испытуемых. Как беседа, так и интервью более продуктивны в обстановке неофициальных контактов, симпатий, вызываемых исследователем у испытуемых. Лучше, если ответы респондентов не будут стенографироваться на его глазах, а будут воспроизводиться позже по памяти исследователя. Не допускается в педагогической науке оба опросных метода, смахивающих на допрос. Анкетирование как письменный опрос белее продуктивен, документален, гибок по возможностям получения и обработки информации. Существует несколько видов анкетирования. Контактное анкетирование осуществляется при раздаче, заполнении и сборе заполненных анкет исследователем при непосредственном его общении с испытуемыми. Заочное анкетирование организуется посредством корреспондентских связей. Анкеты с инструкциями рассылаются по почте, возвращаются таким же способом в адрес исследовательской организации. Прессовое анкетирование реализуется через анкету, размещенную в газете. После заполнения таких анкет читателями редакция оперирует полученными данными в соответствии с целями научного или практического замысла опроса. Известны три типа анкет. Открытая анкета содержит вопросы без сопровождающих готовых ответов на выбор испытуемого. Анкета закрытого типа построена так, что на каждый вопрос даются готовые для выбора анкетируемым ответы. Наконец, смешанная анкета содержит элементы той и другой. В ней часть ответов предлагается на выбор и в то же время оставляются свободные строки с предложением сформулировать ответ, выходящий за пределы предложенных вопросов. Организация анкетного опроса предполагает тщательную разработку структуры анкеты, ее предварительное испытание путем так называемого «пилотажа», т.е. пробного анкетирования на нескольких испытуемых. После этого дорабатываются формулировки вопросов, тиражируются анкеты в достаточном количестве и выбирается тип анкетирования. Техника обработки анкет предопределяется как числом лиц, вовлеченных в опрос, так и степенью сложности и громоздкости содержания анкеты. Обработка «вручную» производится путем подсчетов типов ответов по категориям запоминающего. Машинная обработка анкет возможна при индексированных и поддающихся формализации, статистической обработке ответов. Педагогический эксперимент относят к основным методам исследований в педагогической науке. Определяется он в обобщенном смысле как опытная проверка гипотезы. По масштабу эксперименты бывают глобальные, т.е. охватывающие значительное число испытуемых, локальные и микроэксперименты, проводимые с минимальным охватом их участников. В качестве организаторов крупных экспериментов могут выступать государственные, правительственные научные учреждения и органы управления образованием. Так, в истории отечественного образования в свое время был осуществлен глобальный эксперимент, в котором проверялась гипотеза по проверке модели общего образования детей с шестилетнего возраста. В результате отрабатывались все составляющие этого крупного, научного проекта и страна затем перешла на обучение детей именно с этого возраста. Сложились определенные правила организации педагогических экспериментов. К ним относят такие, как недопустимость риска для здоровья и развития испытуемых, гарантии от нанесения вреда для их самочувствия, от ущерба для жизнедеятельности в настоящем и будущем. В технике проведения эксперимента, как правило, выделяются две группы испытуемых. Одна получает статус экспериментальной, другая — контрольной. В первой реализуется инновационное решение. Во второй — те же дидактические задачи или проблемы воспитания реализуются в рамках традиционных педагогических решений. Ученые получают возможности сопоставить два результата, доказывающих или опровергающих верность их гипотезы. Сравнивается, например, усвоение раздела математики при последовательном изучении школьниками программных тем и посредством использования укрупненных дидактических единиц (УДЕ). И когда экспериментатор (проф. П.М. Эрдниев) сопоставил последствия своей инновационной дидактической конструкции с развивающими влияниями традиционных способов обучения, он увидел доказательства превосходства своих разработок над традиционными методиками обучения математике. Различают, далее, такие виды экспериментов, как «мысленный», «стендовый» и «натурный». Уже по названию нетрудно догадаться, что мысленный эксперимент представляет собой воспроизведение экспериментальных действий и операций в уме. Благодаря многократному проигрыванию эспериментальных ситуаций исследователю удается обнаружить условия, при которых его опытная работа может натолкнуться на препятствия, потребовать каких-либо дополнительных реконструкций раз работки. Стендовый эксперимент предполагает воспроизведение экспериментальных действий с привлечением участников в лабораторных условиях. Он аналогичен ролевой игре, где воспроизводится опытная модель, чтобы проверить ее прежде, чем включить в натуральный эксперимент, где участвуют испытуемые в реальной обстановке педагогического процесса. В результате программа эксперимента после такого рода предварительной проверки получает всесторонне откорректированный и подготовленный характер. Известны в педагогике и такие две разновидности эксперимента, как естественный и лабораторный. Естественный эксперимент осуществляется посредством ввода опытной конструкции в обыденные сценарии учебной, воспитательной, управленческой работы педагога-экспериментатора или его партнеров по научным исследованиям. Лабораторный же предполагает создание искусственных условий, где проверяется выдвинутая автором исследования рабочая гипотеза. Особое место в системе методов исследования занимает тестирование. Методы тестирования (от английского слова «test» — опыт, проба) трактуются как методы психологической диагностики испытуемых. Тестирование осуществляется по тщательно отработанным стандартизованным вопросам и задачам со шкалами их значений для выявления индивидуальных различий тестируемых. Со времени их разработки тесты использовались прежде всего с практическими целями для подбора специалистов по их способностям и практической подготовке к выполнению различных социальных ролей. Существуют международные тесты для сравнения показателей достигнутого в образовании и развитии детей и взрослых. Тесты воспринимаются как экзамены на пригодность людей к той или иной сфере деятельности. Все большее распространение получают компьютерные программы тестирования, позволяющие использовать ЭВМ в интерактивном режиме диалога в системе человек-машина. Различают тесты для выявления успеваемости учащихся, тесты для определения профессиональной предрасположенности людей. Используются тесты и в педагогических исследованиях. В психологической науке используются тесты достижений, тесты интеллекта, тесты креативности (способностей), тесты проективные, тесты личностные и так далее. Таков состав наиболее распространенных методов педагогического исследования. Подчеркнем, что каждый исследователь подходит к применению методов научного поиска творчески. Осуществляется их адаптация, приспособление к теме и задачам, объекту и предмету, условиям научной работы. Как видим, методы модифицируются с целью придать им оптимальные способности продуктивно решать задачи научной работы. Цель является системообразующим (определяющим) элементом педагогической деятельности. Цель воспитания – это мысленное, заранее определяемое представление о результате педагогического процесса, о качествах, состоянии личности, которые предполагается сформировать. Целеполагание в педагогике – сознательный процесс выявления и постановки целей и задач педагогической деятельности. Цели могут быть разного масштаба и составляют ступенчатую систему: государственные цели – цели отдельных образовательных систем и этапов образования – цели обучения по отдельному предмету или воспитания детей определенного возраста – цели отдельной темы, урока или воспитательного мероприятия. Можно также выделить глобальную или идеальную цель, конкретно-историческую и цель деятельности педагога, воспитателя в конкретных условиях педагогического процесса, личную цель. Глобальной (идеальной) целью воспитания является воспитание всесторонне развитой личности. Впервые эта цель была сформулирована в трудах мыслителей прошлого (Аристотель, Конфуций и др.). Научное обоснование этой цели было сделано в XIX в. Необходимость всестороннего развития обоснована высоким уровнем требований технико-экономического развития к личностным качествам; потребностью самого человека в развитии своих задатков с целью выживания в условиях борьбы за существование в быстро меняющемся мире. В истории педагогики были разные подходы к определению сущности данной цели. В настоящее время она ориентирует на всестороннее развитие задатков ребенка, раскрытие его творческих возможностей, формирование общественно и личностно значимых качеств. Конкретно-историческая цель – цель, сформулированная с учетом особенностей исторического этапа развития общества. В настоящее время она направлена на формирование гражданской ответственности и правового самосознания; духовности и культуры; инициативности, самостоятельности; толерантности; способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Цель деятельности воспитателя конкретизирует обозначенные цели с учетом особенностей учащихся, личного опыта и возможностей конкретного учебно-воспитательного учреждения. Личная (индивидуальная) цель отражает потребности каждой отдельной личности в саморазвитии. Ориентируясь на педагогические запросы общества, потребности ребенка и его родителей, собственные возможности, педагог организует целеполагание. Выделяют свободное, жесткое и интегрированное целеполагание. При свободном – организуется совместное (педагог и воспитанники) конструирование, определение целей воспитания. При жестком – цели и программа действий задается школьникам педагогом. При интегрированном – цели могут быть заданы извне педагогом, а программа действий по их достижению определяется совместно. Целеполагание в педагогике включает в себя три основных компонента: 1) обоснование и выдвижение целей; 2) определение путей их достижения; 3) прогнозирование ожидаемого результата. На выработку целей воспитания влияют следующие факторы: - потребности детей, родителей, педагогов, образовательного учреждения, социального окружения, общества в целом; - социально-экономические условия и условия образовательного учреждения; - особенности ученического коллектива, индивидуальные и возрастные особенности учащихся. Источниками целеполагания являются: педагогический запрос общества; ребенок; педагог. Педагогическое целеполагание включает следующие этапы: 1) диагностика воспитательного процесса, анализ результатов предыдущей деятельности; 2) моделирование педагогом воспитательных целей и задач; 3) организация коллективного целеполагания; 4) уточнение целей и задач, внесение корректив, составление программы педагогических действий. В педагогической науке целеполагание характеризуют как трехкомпонентное образование, которое включает в себя: а) обоснование и выдвижение целей; б) определение путей их достижения; в) проектирование ожидаемого результата. Целеполагание — непрерывный процесс. Нетождествен ность цели и реально достигнутый результат становятся осно вой переосмысления, возвращения к тому, что было, поиска не реализованных возможностей с позиции итога и перспектив развития педагогического процесса. Это ведет к постоянному и бесконечному целеполаганию. От того, как осуществляется целеполагание, зависит харак тер совместной деятельности педагогов и учащихся, тип их вза имодействия (сотрудничество или подавление), формируется позиция детей и взрослых, которая проявляется в дальнейшей работе. Целеполагание может быть успешным, если оно осуществ ляется с учетом следующих требований: 1) Диагностичность, т.е. выдвижение, обоснование и коррек тировка целей на основе постоянного изучения потребностей и возможностей участников педагогического процесса, а также условий воспитательной работы. 2) Реальность, т.е. выдвижение и обоснование целей с уче том возможностей конкретной ситуации. Необходимо соотнес ти желаемую цель, проектируемые результаты с реальными условиями. 3) Преемственность, которая означает: а) осуществление свя зей между всеми целями и задачами в воспитательном процес се (частных и общих, индивидуальных и групповых и т.д.); б) выдвижение и обоснование целей на каждом этапе педагоги ческой деятельности. 4) Идентификация целей, которая достигается через вклю ченность в процесс целеполагания всех участников деятельно сти. 5) Направленность на результат, «замер» результатов до стижения цели, что возможно, если четко, конкретно опреде лены цели воспитания.  Целеполагание предполагает выделение перспективных, промежуточных целей (А.С. Макаренко определял эти цели как близкие, средние и дальние перспективы), а также постановку воспитательных задач как путей их достижения. В педагогике принято различать собственно педагогические задачи (СПЗ) и функциональные педагогические задачи (ФПЗ). СПЗ – это задачи, направленные на изменение ученика, его личностных качеств (например, формирование ответственности), а ФПЗ – задачи отдельного педагогического действия (например, одной из задач проведения школьной дискотеки будет обучение детей умению организовывать свой досуг). Задачи должны определяться исходным уровнем развития личности, коллектива; обязательно выражать то, что необходимо изменить в личности, быть диагностичными (их результаты можно проверить); конкретными, достижимыми за планируемый срок. |