1 Лекция Экология Биосфера. Лекция 1. Экология, ее цели и задачи. Биосфера как целостная оболочка земли. Экология, основные понятия и определения

Скачать 144.5 Kb. Скачать 144.5 Kb.

|

|

Лекция №1. ЭКОЛОГИЯ, ЕЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. БИОСФЕРа КАК ЦЕЛОСТНАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ.

1. Экология, основные понятия и определения В современном понимании экология - это наука о взаимоотношениях между живыми организмами и средой их обитания. Термин "экология" предложен в 1866 г. немецким биологом-дарвинистом Эрнстом Геккелем. Слово образовано от греческих "ойкос", что означает дом, жилище и "логос" - учение, наука. Таким образом, дословно экология - это наука о доме. Предметом экологии является изучение

Научной основой экологии является учение Чарльза Дарвина о борьбе организмов за существование. В это учение он включал не только конкуренцию организмов за жизненные ресурсы, но и их реакции на факторы окружающей среды, посредством которых живые организмы приспосабливаются к существованию в конкретных условиях. Основой экологии являются такие биологические науки как физиология, генетика, биофизика, связана она и с небиологическими науками - физикой, химией, геологией, географией, математикой и др. Сегодня можно выделить общую (классическую) экологию, специальную экологию, включающую специальные, чисто биологические разделы экологии, прикладную экологию, включающую прежде всего такие разделы, как экологическая экспертиза, оценка риска технологий или медицинского риска, и глобальную экологию. Общая экология представляет собой учение об основных закономерностях и принципах взаимодействия биотической и абиотической компонент экосистем. Иногда говорят об описательной экологии, к которой относят фактический материал, касающийся в основном состава и качественных особенностей структуры природных сообществ. Общая экология изучает законы формирования структуры, функционирования, эволюции экосистем на основе анализа целостных свойств экосистемы, таких как продуктивность, круговорот вещества и энергии, устойчивость. Она является теоретической основой прикладной и глобальной экологии. Предметом специальной экологии является приложение законов общей экологии к отдельным таксонам, различным типам местообитаний и биогеоценозов различных биоклиматических поясов. Прикладная экология является необходимым элементом хозяйственной деятельности на национальном (государственном) уровне. Глобальная экология ориентирована на урегулирование взаимоотношений человечества как биологического вида, живущего на Земле и подвергающего ее негативным воздействиям, с окружающей средой с целью ее сохранения в пределах всей биосферы. Она предусматривает осуществление тесного межгосударственного сотрудничества не только в области охраны окружающей среды, но и социально-экономического сотрудничества и координации действий. Основные понятия экологии. Окружающая среда - система взаимосвязанных природных и антропогенных объектов и явлений, в которой протекает труд, быт и отдых людей. Экологическая система (экосистема) – взаимосвязанная единая функциональная совокупность организмов и среды их обитания. Примером экосистем могут быть пруд с растениями и живыми организмами, лес с обитателями. Сходные организмы, обитающие в неодинаковых условиях среды, образуют разные экосистемы. Для обозначения природных экосистем, занимающих определенную территорию, В.Н. Сукачевым предложен термин биогеоценоз (от "биос" - жизнь, «гео» - Земля, «ценоз» - сообщество). Понятия "экосистема" и "биогеоценоз" близки, но не являются синонимами. Экосистемы - это безразмерные устойчивые системы живых и неживых компонентов, в которых совершается круговорот веществ и энергии. Таким образом, экосистема - это и капля воды с ее микробным населением, и лес, и горшок с цветком, и космический пилотируемый корабль. Понятие "экосистема" шире, чем "биогеоценоз", т.е. любой биоценоз является экологической системой, но не всякая экосистема может считаться биогеоценозом, причем биогеоценоз - это сугубо наземные образования, имеющие свои четкие границы. Экосистема включает две главные составляющие: биоценоз - совокупность живых организмов и биотоп (от греч. "топос" - место) - место жизни биоценоза. Представители отдельных видов растений или животных, обитающих в данной экосистеме, образуют популяции этих видов. Например, совокупность зайцев, совокупность берез - популяцию берез и т.д. Антропогенная деятельность всегда направлена на биогеоценоз (экосистемы), вне которых нет жизни на Земле. Биогеоценоз - это элементарная структурная единица биосферы, сложно организованная и развивающаяся по определенным законам, и именно с ней взаимодействует человек. Окружающая организм среда характеризуется огромным разнообразием, слагаясь из множества динамичных во времени и пространстве элементов, явлений, условий, которые рассматриваются в качестве факторов. С экологических позиций среда - это природные тела и явления, с которыми организм находится в прямых или косвенных отношениях. Окружающая организм среда характеризуется огромным разнообразием, слагаясь из множества динамичных во времени и пространстве элементов, явлений, условий, которые рассматриваются в качестве факторов. 2. Экологические факторы и закономерности их действия. Экологический фактор среды - любой элемент среды, способный оказать непосредственное влияние на живые организмы и на характер их отношений друг с другом. В свою очередь, организм реагирует на экологический фактор специфичными приспособительными реакциями. Экологические факторы среды, с которыми связан любой организм, делятся на категории:

Воздействие человека на окружающую среду проявляется, прежде всего, в изменении режима множества биотических и абиотических факторов зачастую за те пределы, которые отвечают экологическим требованиям живых организмов. Любому живому организму необходимы не вообще температура, влажность, минеральные и органические вещества или какие-либо другие факторы, а их определенный режим, т.е. существуют некоторые верхние и нижние границы амплитуды допустимых колебаний этих факторов. Чем шире предел какого-либо фактора, тем выше устойчивость, т.е. толерантность данного организма. Требования того или иного организма к факторам среды обусловливают границы его распространения (ареал) и место, занимаемое в экосистеме. Совокупность множества параметров среды, определяющих условия существования того или иного вида, и его функциональных характеристик (преобразование им энергии, обмен информацией со средой и себе подобными и др.) представляет собой экологическую нишу. Экологическая ниша характеризует экологические условия жизнедеятельности организмов, которые определяются как абиотическими, так и биотическими факторами. Следовательно, в каждом биогеоценозе все виды живых организмов занимают определенные экологические ниши, расселяясь таким образом, чтобы, не мешая друг другу, наиболее полно и эффективно использовать все энергетические и материальные ресурсы. Одни виды живых организмов расселяются в верхних этажах, потребляют энергию Солнца, извлекают необходимые вещества из атмосферного воздуха и используют атмосферную влагу. Другие поселяются в почве и живут за счет энергетических ресурсов мертвого органического вещества, почвенной влаги и газов, содержащихся в порах почвы. Расселяясь таким образом, все живые организмы, находясь в тесном взаимодействии, обеспечивают существование друг друга и постоянный круговорот веществ. От разнообразия живых организмов, от числа экологических ниш будут зависеть полнота и скорость круговорота веществ в данном конкретном биогеоценозе. Закономерности действия факторов Для разных видов условия, в которых они особенно хорошо себя чувствуют, неодинаковы. Например, некоторые растения предпочитают очень влажную почву, другие - относительно сухую. Одни требуют высокой температуры, другие лучше переносят пониженную. Обозначим множество значений любого фактора в виде вектора, или шкалы. Жизнь возможна лишь при определенных значениях факторов, совокупность которых носит название экологического спектра. Каждый вид характеризуется своим экологическим спектром.  Действие каждого фактора характеризуется наличием в пределах его общего спектра трех зон (рис. 2.2):

При минимуме и максимуме фактора организм может жить, но не достигает расцвета (стрессовые зоны). Весь интервал значений фактора от минимального до максимального, при которых возможна жизнедеятельность организма, называют диапазоном устойчивости (толерантности). В 1840 г. химик Юстус фон Либих, наблюдая за влиянием на растения химических удобрений, обнаружил, что ограничение дозы любого из них ведет к замедлению роста. Это позволило ученому сформировать правило, которое носит название закона минимума Либиха. Согласно этому закону, жизненные возможности лимитируют факторы, количество и качество которых близки к необходимому организму или экосистеме минимуму. Закон относится ко всем влияющим на организм биотическим и абиотическим факторам и применим и к растениям, и к животным, и к человеку. В 1913 г. американский ученый Шелфорд показал, что не только вещество, присутствующее в минимуме, может определять жизнеспособность организма, но и избыток какого-то элемента может приводить к нежелательным отклонениям. Например, при недостатке воды в почве ассимиляция растением минеральных веществ затруднена, но и при избытке воды возникают процессы гниения, закисание почвы. Факторы, присутствующие как в избытке, так и в недостатке (по отношению к оптимальным требованиям организма), называются лимитирующими. Правило Шелфорда получило название закона лимитирующего фактора или закона толерантности. Абиотические факторы Среди химических и физических факторов среды выделим три группы факторов: климатические, факторы почвенного покрова и водной среды. Главнейшие климатические факторы: 1. Лучистая энергия Солнца. Преимущественное значение для жизни имеют инфракрасные лучи (длина волны больше 0,76 мкм), на долю которых приходится 45 % всей энергии Солнца. В процессах фотосинтеза наиболее важную роль играют ультрафиолетовые лучи (длина волны до 0,4 мкм), составляющие 7 % энергии солнечной радиации. Остальная часть энергии приходится на видимую часть спектра с длиной волны 0,4 - 0,76 мкм. 2. Освещенность земной поверхности. Она играет важную роль для всего живого, и организмы физиологически адаптированы к смене дня и ночи. Практически у всех животных существуют суточные ритмы активности, связанные со сменой дня и ночи. 3. Влажность атмосферного воздуха. Связана с насыщением воздуха водяными парами. В нижних слоях атмосферы (высотой до 2 км) концентрируется до 50% всей атмосферной влаги. Количество водяного пара в воздухе зависит от температуры воздуха. Для конкретной температуры существует определенный предел насыщения воздуха парами воды, который называют максимальным. Разность между максимальным и данным насыщением воздуха парами воды называется дефицитом влажности (недостатком насыщения). Дефицит влажности является важным экологическим параметром, так как характеризует две величины: температуру и влажность. Известно, что повышение дефицита влажности в определенные отрезки вегетационного периода способствует усиленному плодоношению растений, а у некоторых насекомых приводит к "вспышкам" размножения. 4. Осадки. Из-за конденсации и кристаллизации паров воды в высоких слоях атмосферы формируются облака и атмосферные осадки. В приземном слое образуются росы и туманы. Влага - основной фактор, определяющий разделение экосистем на лесные, степные и пустынные. Режим осадков является важнейшим фактором, определяющим миграцию загрязняющих веществ в биосфере. Осадки - одно из звеньев в круговороте воды на Земле. 5. Газовый состав атмосферы. Он относительно постоянен и включает преимущественно азот и кислород с примесью углекислого газа, аргона и других газов. Кроме того, в верхних слоях атмосферы содержится озон. В атмосферном воздухе присутствуют также твердые и жидкие частицы. Азот участвует в образовании белковых структур организмов; кислород обеспечивает окислительные процессы; углекислый газ участвует в фотосинтезе и является естественным демпфером теплового излучения Земли; озон является экраном ультрафиолетового излучения. Твердые и жидкие частицы влияют на прозрачность атмосферы, препятствуя прохождению солнечных лучей к поверхности Земли. 6. Температура на поверхности земного шара. Этот фактор тесно связан с солнечным излучением. Количество тепла, падающего на горизонтальную поверхность, прямо пропорционально синусу угла стояния Солнца над горизонтом. Поэтому в одних и тех же районах наблюдаются суточные и сезонные колебания температуры. Чем выше широта местности (к северу и югу от экватора), тем больше угол наклона солнечных лучей к поверхности Земли и тем холоднее климат. 7. Движение воздушных масс (ветер). Причина ветра - неодинаковый нагрев земной поверхности, связанный с перепадами давления. Ветровой поток направлен в сторону меньшего давления, т.е. туда, где воздух более прогрет. В приземном слое воздуха движение воздушных масс оказывает влияние на все параметры: влажность, и т.д. Ветер - важнейший фактор переноса и распределения примесей в атмосфере. 8. Давление атмосферы. Нормальным считается давление 1 кПа, соответствующее 750,1 мм. рт. ст. В пределах земного шара существуют постоянные области высокого и низкого давления, причем в одних и тех же точках наблюдаются сезонные и суточные минимумы и максимумы давления. Биотические факторы К биотическим факторам относятся: а) фитогенные: растительные организмы; б) зоогенные: животные; в) микробиогенные: вирусы, простейшие, бактерии. Различают следующие категории биотических факторов: I. Топические - взаимоотношения на почве совместного обитания. Это могут быть простые механические взаимодействия - явление охлестывания одних деревьев ветками других. Одни организмы используют другие в качестве субстрата: лиана обвивается вокруг дерева и сдавливает его. Одни растения живут на других: мхи, лишайники, Птицы широко используют организм в виде субстрата, например, вьют гнезда на деревьях. В мире микроорганизмов наблюдается явление антагонизма - подавление развития других видов, для чего происходит образование антибиотиков (пенициллина, стрептомицина и др.) Происходит значительное изменение среды обитания - зарастание озера, превращение его в болото. II. Трофические - взаимоотношения на почве питания. Растения (продуценты) создают первичное органическое вещество на Земле и обеспечивают энергией другие живые организмы. Продуценты и питающиеся ими консументы образуют два первых звена трофической цепи - цепи последовательной передачи вещества и эквивалентной ему энергии от одних организмов к другим. Не все организмы для удовлетворения своих физиологических потребностей ограничиваются потреблением растительной пищи. Плотоядные животные используют животные белки со специфическим набором аминокислот. Они являются консументами второго порядка. Вторичный консумент может служить источником питания для консумента третьего порядка и т.д. В процессе питания на всех трофических уровнях образуются "отходы", которые разлагаются редуцентами (еще одно звено трофической цепи) до минеральных веществ. Минеральные вещества, а также углекислый газ, выделяющийся при дыхании редуцентов, вновь возвращаются к продуцентам. Наиболее распространенный тип взаимоотношений между живыми организмами - хищничество, которое наблюдается не только среди позвоночных животных, но и среди насекомых, червей, моллюсков, простейших, бактерий и растений. Другой тип взаимоотношений - паразитизм в различных формах. В самом обычном случае организм - паразит постоянно живет на теле или внутри тела другого животного (хозяина). Такой паразитизм носит название истинного в отличие от периодического, при котором паразит на хозяине развивается лишь временно. Нередко случается, что два различных вида организмов взаимодействуют таким образом, что приносят друг другу взаимную пользу. Такие взаимовыгодные межвидовые взаимодействия называются мутуализмом. Хорошим примером последнего являются азотофиксирующие бактерии, живущие в клубеньках на корнях бобовых растений. Бактерии способны превращать атмосферный азот в аммонийную форму, пригодную для питания растений. Растения, таким образом, обеспечивают бактерии местообитанием и пищей (сахарами), получая от них взамен доступную форму азота. Еще один тип межвидовых взаимодействий - комменсализм - характеризуется тем, что один из двух видов извлекает из такого взаимодействия пользу, тогда как на другом это практически никак не отражается (ни положительно, ни отрицательно). Например, в океане некоторые виды рачков селятся на челюстных костях китов. В результате такого сожительства рачки приобретают безопасное убежище и стабильный источник пищи. Для кита от такого соседства, очевидно, нет никакой пользы, но и вреда оно тоже не приносит. Известны также такие типы взаимоотношений, как форезия - перенос одних организмов (рыбы-прилипалы) другими; нейтрализм - взаимонезависимость совместно обитающих видов; синойкия - использование чужих нор и гнезд; аменсализм - один в присутствии другого не может нормально питаться и развиваться - и множество других. Все они в совокупности представляют собой сложную структуру трофических факторов. III. Генеративные - взаимоотношения на почве размножения. Примером таких отношений является перекрестное опыление: ветроопыляемые и животноопыляемые растения, половой отбор у животных - борьба между самцами за обладание самкой. К этой же категории отношений относится забота о потомстве: выкармливание, защита, обучение потомства. Расселение видов происходит различными путями: летучки у растений, прикрепление семян к покровам животных, образование мясистых плодов, ягод и орехов, привлекающих животных, которые содействуют таким образом расселению растений. Антропогенные факторы С появлением человека на Земле естественные процессы, протекающие в окружающей среде, меняются. Антропогенный фактор – природопреобразующая деятельность людей, явившаяся новой движущей силой развития природы. Вначале воздействие этого фактора проявлялось в ничтожных масштабах, но постепенно - с накоплением знаний, с использованием огня, с совершенствованием орудий труда и ростом численности населения планеты - воздействие возрастало и становилось все более ощутимым. Люди стали создавать собственную, отличную от естественных экосистему человека (антропоэкосистему). С точки зрения "мощности" (способности к росту, размножению и распространению) антропоэкосистема представляет собой исключение среди прочих. Ее возникновение позволило людям в десятки тысяч раз увеличить свою численность и расселиться по всей планете. Полностью отказаться от использования природных ресурсов невозможно, но человеку надо тщательно контролировать свое воздействие на окружающую среду. Современные тенденции развития ведут к изменениям условий среды в глобальных масштабах - это и кислотные дожди, и разрушение озонового экрана, и потепление климата из-за поступления в атмосферу двуокиси углерода при сжигании топлива. Наблюдается резкое изменение окружающей среды в результате загрязнения почв, водоемов, нерационального водопотребления. Большой вред естественным экосистемам наносит истребление различных видов животных и растений, а также случайная или целенаправленная интродукция видов из одних экосистем в другие. Сейчас антропоэкосистема находится в стадии быстрого роста, существование свое человек поддерживает за счет эксплуатации водных, почвенных, энергетических и других ресурсов. Истощение их запасов может привести к социальным конфликтам, чреватым разрушением всей цивилизации. К счастью, у человечества есть альтернативный путь, ведущий к устойчивому развитию. Важнейшей особенностью последнего должно стать признание пределов нашего выбора, ограниченного такими природными факторами, как, например, истощение ресурсов или нарушение экосистемы и проведение соответствующих мероприятий. Первые шаги в этом направлении уже делаются. К ним относятся планирование семьи, создание заповедных территорий, контроль за загрязнением среды и т.п. В дальнейшем мы подробнее остановимся на рассмотрении этих вопросов. 3. Учение о биосфере как целостной оболочке земли Учение о биосфере Земли - одно из крупнейших и наиболее интересных обобщений современного естествознания. Оно является научной основой для исследования природных объектов и комплексного подхода при организации современного производства. Впервые термин "биосфера" в начале прошлого века употребил французский биолог Ж.-Б. Ламарк, разработавший первую эволюционную концепцию. Определенный геологический смысл в 1875г. вложил в термин "биосфера" австрийский ученый Э. Зюсс. Однако связанное с этим термином законченное учение создал В.И. Вернадский (1863-1945) . Рассмотрим некоторые самые основные положения учения В.И. Вернадского о биосфере. В основе учения лежит представление о планетарной геохимической роли живого вещества в образовании биосферы как продукта длительного превращения вещества и энергии в ходе геологического развития Земли. Прежде всего, В.И. Вернадский определил пространство, охватываемое биосферой Земли. Биосфера (гр. "биос" - жизнь; "сфера" - шар) - оболочка Земли, в которой развивается жизнь разнообразных организмов, населяющих поверхность суши, почву, нижние слои атмосферы, гидросферу. Планета Земля характеризуется наличием трех поверхностных геосфер - гидросферы, литосферы, атмосферы. Гидросфера, или водная оболочка Земли, представлена океанами, морями, озерами, реками и искусственными водоемами. Водная оболочка покрывает около 71% поверхности земного шара, наибольшая глубина в западной части Тихого океана достигает 11,5 км (Марианская впадина). Литосфера, или земная кора, представляет собой внешнюю твердую оболочку земного шара мощностью в несколько десятков километров. Атмосфера, или воздушная оболочка, состоит из нескольких слоев: тропосферы, стратосферы, ионосферы и экзосферы. Биосфера охватывает, таким образом, верхнюю часть литосферы (до 15 км глубины), всю гидросферу и нижнюю часть атмосферы (тропосферу и нижние слои стратосферы, до 25 км высоты). Следовательно, в целом биосфера представляет слой распространения жизни мощностью по вертикали около 40 км, хотя реальные границы распространения живого более сужены. Биосфера имеет мозаичное строение, слагаясь из экосистем, которые представляют собой уменьшенную модель биосферы. Сама же биосфера - глобальная экологическая система. Совокупность живых организмов, населяющих биосферу, В.И. Вернадский называет живым веществом. Красной нитью в учении проходит мысль о том, что живое вещество - "функция биосферы", а биосфера - результат развития живого вещества. В любой экосистеме живое вещество представлено тремя группами организмов: 1) автотрофы (продуценты) - самопитающиеся (от гр. "трофе" - питаюсь, "аутос" - сам, от лат. "продуцентис" - производящий). Это растения, которые используют световую энергию, чтобы продуцировать все сложные органические соединения своего тела из простых неорганических, присутствующих в окружающей среде; 2) гетеротрофы (консументы) - питающиеся другими существами (от гр. "гетерос" - другой; от лат. "консумо" - потребляю). К ним относятся самые разнообразные существа - от простейших до млекопитающих, включая человека. Животные, питающиеся непосредственно продуцентами, называются консументами первого порядка, или первичными. Их самих употребляют в пищу вторичные консументы. Бывают консументы более высоких порядков, причем некоторые виды соответствуют нескольким таким уровням. Первичные консументы называются растительноядными, или фитофагами. Консументы второго и более высоких порядков – плотоядные; 3) миксотрофы (редуценты) - разлагающие живые вещества (от греч. "миксис" - смешение; от лат. "редукцио" – возврат). Эти организмы (преимущественно бактерии, грибы, простейшие) в процессе жизнедеятельности разлагают органические остатки до минеральных веществ. Суммарная масса (биомасса) живых организмов оценивается примерно в 2,4.1012 т. Кроме живого вещества, В.И. Вернадский различал еще 3 категории веществ, т.е. всего 4: 1) живое вещество; 2) биогенное вещество - то, что возникло из живого (каменный уголь, нефть, торф, мел); 3) биокосное вещество - преобразованная организмами неорганика (почва, осадочные породы); 4) косное вещество - все, что не имело связи с живым (застывшая лава, вулканический пепел). В пределах биосферы существуют 4 среды жизни: две мертвые (вода, воздух), одна биокосная (почва) и одна живая (организм). Среды жизни в пределах биосферы населены монобионтами (обитателями одной среды), дибионтами (обитателями двух сред) и полибионтами (живущими в трех или четырех средах).

Процессы, протекающие в экосистеме (число живых организмов, скорость их развития и т.п.), зависят от количества энергии, поступающей в экосистему, и от циркуляции веществ в экосистеме. Биосфера является энергетически незамкнутой системой, в которой идет поглощение энергии из внешней среды.  Непрерывный поток солнечной энергии, воспринимаясь молекулами живых клеток, преобразуется в энергию химических связей (см рис. 2.1). Создаваемые таким образом (например, при фотосинтезе) химические вещества последовательно переходят от одних организмов к другим: от растений к растительноядным животным, от них - к плотоядным животным первого порядка, затем второго и т.д. Этот переход рассматривается как последовательный упорядоченный поток вещества и энергии. Часть потенциальной химической энергии пищи, высвобождаясь, позволяет организму осуществлять свои жизненные функции, т.е. "работать", и параллельно теряется в виде тепла, увеличивая энтропию, которая рассматривается как мера неупорядоченности системы. Если бы поток солнечной энергии, поступающей на Землю, только рассеивался, то жизнь была бы невозможна, (система находилась бы в состоянии максимальной энтропии). Для того, чтобы энтропия системы не возрастала, организм или система должны извлекать из окружающей среды отрицательную энтропию - негэнтропию, т.е. работать против градиента. Для работы против градиента экологическая система должна получать энергетическую дотацию, которая и поступает в виде энергии Солнца. Живой организм извлекает негэнтропию из пищи, используя упорядоченность ее химических связей. Часть энергии теряется, расходуясь, например, на поддержание жизненных процессов, часть передается другим организмам. В начале же этого потока находится процесс автотрофного питания растений - фотосинтез, при котором повышается упорядоченность деградировавших органических и минеральных веществ. При этом энтропия уменьшается за счет поступления энергии Солнца. Таким образом, все превращения энергии в экосистеме всегда соответствуют термодинамической модели незамкнутой системы. Биогенный круговорот происходит на уровне экосистемы и заключается в том, что питательные вещества почвы, вода, углерод аккумулируются в веществе растений, расходуются на построение тела и жизненные процессы как их самих, так и организмов-консументов. Редуценты разлагают органические вещества до минеральных компонентов, опять-таки доступных растениям и вновь вовлекаемых ими в поток вещества. Важный принцип функционирования экосистем - получение ресурсов и избавление от отходов происходит в рамках круговорота всех элементов. Основные элементы: углерод, водород, кислород, азот – необходимы организмам в больших количествах; их называют макроэлементами. Другие используются в относительно незначительных количествах – микроэлементы. Тем не менее все химические элементы циркулируют в биосфере по определенным путям: из внешней среды в организмы и из них опять во внешнюю среду. Эти пути, в большей или меньшей степени замкнутые, называются биогеохимическими циклами. Контрольные вопросы:

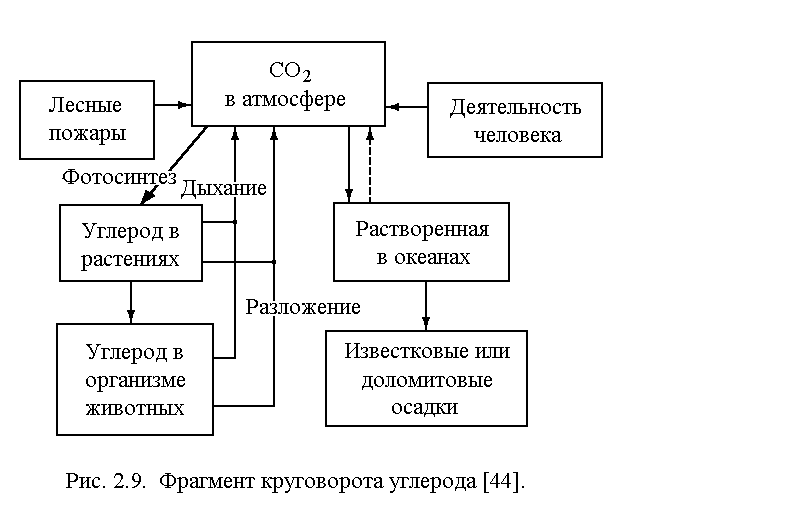

Приложение к лекции 1. Круговорот углерода Углерод, содержащийся в виде CO2 в атмосфере (23,5 1011 т) служит "сырьем" для фотосинтеза растений, а затем вместе с их веществом п  отребляется консументами разных трофических уровней. При дыхании растений, животных и редуцентов, а также по мере разложения мертвого вещества в почве выделяется CO2, в форме которого углерод и возвращается в атмосферу (рис. 2.9.). Большая часть углерода, вовлеченного в круговорот, содержится в океанах. От углерода, содержащегося в океанах в виде карбонатов, главным образом, зависит количество двуокиси углерода в атмосфере. Океан поглощает избыток двуокиси углерода из воздуха, в результате чего образуются карбонатные и бикарбонатные ионы. Существует и обратный процесс, в ходе которого двуокись углерода выделяется из океанов в атмосферу. Таким образом, океаны, поддерживающие концентрацию CO2 в атмосфере на постоянном уровне, играют роль своеобразного буфера. Считается, что этот механизм обеспечивал относительное постоянство содержания двуокиси углерода в атмосфере, пока не вмешался фактор индустриализации. В далекие геологические эпохи (сотни миллионов лет назад) значительная часть фотосинтезируемого органического вещества не использовалась ни консументами, ни редуцентами, а накапливалась и постепенно погребалась под минеральными осадками. Находясь в земле миллионы лет, этот детрит (мертвые растительные и животные остатки) под действием высоких температуры и давления превращался в нефть, природный газ и уголь. Теперь мы в огромных количествах добываем это ископаемое топливо для обеспечения энергетических потребностей нашего индустриального общества и, сжигая его, завершаем круговорот углерода. При сжигании углерод топлива выделяется в виде CO2, концентрация которого в воздухе резко возрастает: его поступление существенно превышает поглощающие возможности растений. Это чревато серьезными климатическими последствиями, о чем речь пойдет в разделе, посвященном инженерной защите атмосферы. Круговорот азота Организмы нуждаются в различных химических формах азота для образования белков и генетически важных нуклеиновых кислот типа ДНК. Большинству зеленых растений требуется азот в форме нитрат-ионов (NO3) и ионов аммония (NH4+). Газообразный азот (N2), составляющий 78 % объема земной атмосферы, ни растениями, ни людьми, ни большинством других организмов не может быть использован непосредственно. Газообразный азот может преобразовываться в растворимые в воде соединения, содержащие нитрат-ионы и ионы аммония, усваиваемые корнями растений в процессе круговорота азота (рис. 2.10). Преобразование атмосферного газообразного азота в усваиваемые растениями химические формы называется фиксацией азота. Осуществляется она, в основном, либо сине-зелеными водорослями и определенными видами бактерий в почве и воде, либо бактериями из рода Rhizobium, обитающими в небольших клубеньках на корнях люцерны, клевера, гороха, фасоли и других бобовых растений. Определенный вклад в фиксацию азота вносят грозовые разряды молний, при которых газообразные азот и кислород в атмосфере превращаются в оксид и диоксид азота. Эти газы взаимодействуют с водяным паром и преобразуются в нитрат-ионы, которые попадают на земную поверхность в форме азотной кислоты, растворенной в атмосферных осадках, и в форме частиц нитратных солей. Н  еорганические нитрат-ионы и ионы аммония, поглощаемые растениями из почвенной влаги, преобразуются ими в белки, ДНК и другие необходимые им азотсодержащие органические соединения. Животные покрывают большую часть своих потребностей в азотных питательных веществах, поедая растения или других растительноядных животных. Особые бактерии - редуценты превращают азотсодержащие органические соединения биологических отходов (экскрементов и мертвых организмов) в неорганические вещества такие, как газообразный аммиак (NH3) и растворимые в воде соли, содержащие ионы аммония (NH4+). Другие специальные группы бактерий затем преобразуют эти неорганические формы азота в нитрат-ионы в почве и в газообразный азот, который, попадая в атмосферу, замыкает цикл. Круговорот фосфора Фосфор в виде фосфат-ионов (PO43- и HPO42-) является важным питательным элементом как для растений, так и для животных. Он входит в состав молекул ДНК, несущих генетическую информацию; молекул АТФ и АДФ, в которых запасается необходимая для организмов химическая энергия, используемая при клеточном дыхании; молекул жиров, образующих клеточные мембраны в растительных и животных клетках; а также веществ, входящих в состав костей и зубов животных. Круговорот фосфора показан на рис. 2.11.  В этом круговороте фосфор медленно перемещается из фосфатных месторождений на суше и мелководных океанических осадков к живым организмам и затем обратно. Фосфор, высвобождаемый при медленном разрушении (или выветривании) фосфатных руд, растворяется почвенной влагой и поглощается корнями растений. Тем не менее, в большинстве почв содержатся очень незначительные количества фосфора, так как фосфатные соединения очень плохо растворяются в воде и встречаются лишь в определенных типах горных пород. Таким образом, во многих почвах и водных экосистемах содержание фосфора является лимитирующим фактором роста растений. Животные получают необходимый им фосфор, поедая растения или других растительноядных животных. Значительная часть этого фосфора в виде экскрементов животных и продуктов разложения мертвых животных и растений возвращается в почву, в реки и на дно океана в виде нерастворимых фосфатных осадочных пород. Часть фосфора возвращается на поверхность суши в виде обогащенной фосфором органической массы экскрементов птиц питающихся рыбой. Однако несравнимо большее количество фосфатов ежегодно смывается с поверхности суши в океан в результате природных процессов и антропогенной деятельности. Вследствие длящихся миллионы лет геологических процессов могут подниматься и осушаться участки океанического дна, образуя острова или материки. Последующее выветривание обнажившихся горных пород приводит к высвобождению новых количеств фосфора и продолжению круговорота. 2.6.4. Круговорот серы Сера преобразуется в различные соединения и циркулирует в биосфере. Из природных источников она попадает в атмосферу в следующем виде: – сероводород (H2S) - бесцветный, дурно пахнущий ядовитый газ - при извержении вулканов, при разложении органических веществ в болотах и затапливаемых приливами низинах; – диоксид серы (SO2) - бесцветный, удушливый газ при извержении вулканов; – частицы сульфатных солей (например, сульфат аммония) – из мельчайших брызг океанической воды. Около трети всех соединений серы и 99 % диоксида серы, попадающих в атмосферу, имеют антропогенное происхождение. Сжигание серосодержащих углей и нефти для производства электроэнергии дает примерно две трети всех антропогенных выбросов двуокиси серы в атмосферу. Остальная треть приходится на такие технологические процессы, как переработка нефти, выплавка металлов из серосодержащих медных, свинцовых и цинковых руд. В атмосфере двуокись серы окисляется кислородом до газообразного триоксида серы, который при реакции с водяным паром образует мельчайшие капельки серной кислоты (H2SO4). Взаимодействуя с другими атмосферными компонентами, триоксид серы может образовывать мельчайшие частицы сульфатных солей. Серная кислота и сульфатные соли вносят свой вклад в образование кислотных осадков, нарушающих жизнедеятельность лесных и водных экосистем. 2.6.5. Круговорот воды Гидрологический цикл, в процессе которого происходит накопление, очистка и перераспределение планетарного запаса воды, состоит в следующем. Солнечная энергия и земное притяжение непрерывно перемещают воду между океанами, атмосферой, сушей и живыми организмами. Важнейшими процессами этого круговорота являются испарение, конденсация, осадки и сток воды назад в море для возобновления цикла. Под воздействием поступающей солнечной энергии вода испаряется с поверхности океанов, рек, озер, почв и растений и поступает в атмосферу. Ветры и воздушные массы переносят водяной пар в различные районы Земли. Понижение температуры в отдельных частях атмосферы приводит к конденсации водяного пара, образованию облаков и туманов и выпадению атмосферных осадков. Часть пресной воды возвращается на поверхность земли в виде осадков, замерзает в ледниках. Однако в основном она заполняет понижения и ложбины и стекает в ближайшие озера, ручьи и реки, которые несут ее назад в океан, тем самым, замыкая кольцо круговорота. Такой сток пресных вод с поверхности суши вызывает также эрозию почв, которая приводит к перемещению различных химических веществ в рамках других биогеохимических циклов. Значительная часть возвращаемой на сушу воды просачивается глубоко в грунт. Там происходит накопление грунтовых вод в водоносных горизонтах - подземных резервуарах. Подземные источники и водотоки в итоге возвращают воду на поверхность суши и в реки, озера, ручьи, откуда она вновь испаряется или стекает в океан. Однако циркуляция подземных вод происходит несравнимо медленнее, чем циркуляция поверхностных и атмосферных вод. |