Аварии. Лекция Аварии в процессе бурения скважины на нефть и газ возникают различного вида аварии

Скачать 158.93 Kb. Скачать 158.93 Kb.

|

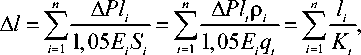

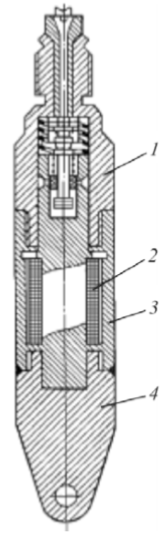

1 2 Лекция 8. Аварии В процессе бурения скважины на нефть и газ возникают различного вида аварии. Под аварией в бурении следует понимать нарушение технологического процесса строительства скважины, вызываемое потерей подвижности колонны труб или ее поломкой с оставлением в скважине элементов колонны труб, а также различных предметов и инструментов, для извлечения которых требуется проведение специальных работ. Характерными поломками являются: поломки по телу или по узлам соединения бурильных, утяжеленных, ведущих, обсадных и насосно-компрессорных труб, бурильных замков, переводников; поломки забойных двигателей, амортизаторов, расширителей, центраторов, долот, вспомогательных и ловильных инструментов и т. д. Кроме того, в скважинах могут оставаться долота, забойные двигатели, геофизические и другие приборы и инструменты. Часто бурильные и обсадные колонны неожиданно оказываются прихваченными или заклиненными в скважине, происходит смятие или нарушение обсадных колонн, которыми перекрывается часть ствола скважины. Нередки еще газонефтеводопроявления, которые надолго останавливают процесс строительства скважины. Все указанные выше нарушения технологического процесса строительства скважины, для устранения которых ведутся дополнительные работы независимо от времени, затраченного на их ликвидацию, считаются аварией в бурении. Нарушения непрерывности технологического процесса строительства (бурения и испытания) скважины, произошедшие при соблюдении требований технического проекта и правил ведения буровых работ, вызванные явлениями горно-геологического характера, такими как поглощение, нефтегазопроявления, выбросы, осыпи, обвалы, желобные выработки, искривление ствола, открытое фонтанирование и другими, а также последствия стихийных бедствий - относятся к осложнениям. Классификация аварий Аварии в скважинах происходят почти со всеми видами труб и колонн, инструментами, приборами и т.д. Для удобства анализа, разработки мер предупреждения и ликвидации аварий все они разделены на виды. Вид аварий - это характерные, много раз повторяющиеся, схожие между собой, существенно не отличающиеся друг от друга аварии. Аварии в бурении подразделяются условно на следующие виды: аварии с элементами колонны бурильных труб; прихват бурильных и обсадных колонн; аварии с долотами; аварии с обсадными колоннами и элементами их оснастки; аварии из-за неудачного цементирования; аварии с забойными двигателями; падение в скважину посторонних предметов; прочие аварии. Аварии с элементами колонны бурильных труб - оставление в скважине элементов колонны бурильных труб (ведущих, бурильных и утяжеленных труб, переводников, муфт, замков, центраторов) из-за поломок по телу на гладком участке или в зоне замковой резьбы или по сварному шву, вследствие срыва по резьбовому соединению, а также в результате падения в скважину названных выше элементов, из-за развинчивания по резьбе или ввиду поломок спуско-подъемного оборудования или инструмента, обрыва талевого каната, при подъеме на одном штропе и т.д. Прихват бурильных и обсадных колонн - непредвиденная потеря подвижности колонны труб вследствие прилипания под действием перепада давления; заклинивания в желобах, в местах сужений или посторонними предметами; в результате обвала, осыпания горных пород со стенок скважин или оседания шлама за счет нарушения режима промывки, а также из-за образования сальника на бурильной колонне. Аварии с долотами - оставление в скважине долота, бурильной головки, расширителя, а также их элементов и частей. Аварии с обсадными колоннами и элементами их оснастки - аварии со спускаемыми, спущенными и зацементированными колоннами либо с их частями, вызванные разъединением по резьбовым соединениям, обрывом по сварному шву и телу трубы, смятием или разрывом по телу трубы, падением колонны или ее части, повреждением труб при разбуривании цементного стакана, стоп-кольца, обратного клапана, направляющей пробки или неисправностью элементов оснастки низа обсадной колонны. Аварии из-за неудачного цементирования - прихват затвердевшим цементным раствором колонны бурильных труб, на которых спускалась секция обсадных труб или хвостовик; отказ в работе и повреждение узлов подвески секции обсадной колонны, нарушающие процесс крепления и дальнейшую проводку скважины; оголение башмака, неподъем в затрубном пространстве или оставление в колонне цементного раствора, для удаления которого требуется проведение дополнительных работ по устранению нарушения, а также негерметичность обсадных и бурильных колонн труб, послужившие причиной некачественного цементирования. Аварии с забойными двигателями - оставление турбобура, электробура, винтового двигателя или их узлов в скважине вследствие поломок или разъединения с бурильной колонной. Аварии в результате падения в скважину посторонних предметов - падение в скважину вкладышей ротора, роторных клиньев, параллелей и вкладышей ключей ПКР, челюстей ключей АКБ, кувалд, ключей, ручных инструментов, приспособлений и их частей и других предметов, с помощью которых велись работы на устье скважины. Прочие аварии - аварии, возникающие при производстве промысловых исследований в скважине (обрывы и прихваты кабеля, приборов, грузов, шаблонов, торпед, перфораторов и других устройств, применяемых при исследовании скважин и вспомогательных работах), открытые нефтяные и газовые фонтаны; падение и разрушение вышек, морских оснований, падение элементов талевой системы (кроноблок, крюкоблок); взрывы и пожары на буровых, приводящие к выходу из строя оборудования и остановке бурения. Началом аварии считается момент ее возникновения, хотя он может быть обнаружен и позже, а окончанием аварии - восстановление условий для продолжения бурения. Авария в скважине, происшедшая в период ликвидации ранее возникшей аварии, регистрируется, но не учитывается. Время на ее ликвидацию суммируется со временем, необходимым для ликвидации первоначально возникшей аварии. Такой же порядок учета распространяется и на случаи возникновения всех последующих аварий при ликвидации первой. Аварии при испытании скважины в процессе бурения (с испытателями пластов) или после окончания бурения учитываются как аварии, происшедшие при испытании скважин. 8.1. Причины аварий Факторы, влияющие на возникновение аварий Выделяют три группы факторов - технические, технологические и организационные. Технические факторы. У всех материалов, из которых выполнены буровые установки, бурильные и обсадные колонны, забойные двигатели, долота и так далее, имеются определенные прочностные и другие характеристики (механическая прочность, твердость, кор- розиестойкость, морозостойкость, упругость). Указанные характеристики при реальном изготовлении изделий могут отклоняться от требуемых, снижая в целом прочность конструкции и ее работоспособность. Причиной аварии может стать применение деталей и механизмов со скрытыми конструктивными дефектами или изготовленными с нарушениями ГОСТа, ТУ. Усталость материала, возникшая в процессе длительной эксплуатации под действием различных нагрузок, меняющихся по направлению и значениям, также может стать причиной разрушения конструкций, механизмов, деталей. Причиной может стать применение технических средств, функциональные возможности которых не соответствуют установленным требованиям при выполнении намеченных работ; а также использование машин и механизмов с системой управления и контроля, не соответствующих психофизическим возможностям человека. Технологические факторы: нарушение рациональных параметров режима бурения (расход промывочной жидкости, осевая нагрузка, давление, частота вращения долота); нарушение параметров процесса бурения (сжимающие и растягивающие нагрузки на БК, крутящий момент на долоте, несоблюдение скоростей СПО); несоблюдение рациональной последовательности правил крепления скважины; неправильный выбор типа промывочной жидкости, использование которой не обеспечит выполнение гидростатических, гидродинамических и других функций; неточное знание геологических и гидродинамических условий, свойств флюидов в разбуриваемых горизонтах; некачественная подготовка ствола скважины к геофизическим исследованиям к спуску обсадных колонн. Организационные причины: низкая квалификация исполнителя буровых работ; низкая исполнительская дисциплина технического персонала, допускающая возможность отклонения от проекта на строительство скважины, регламентов, режимно-технологических карт, инструкции по эксплуатации бурового оборудования и инструмента; невыполнение профилактических мероприятий по предупреждению аварий, осложнений; неудовлетворительное материально-техническое снабжение; несоответствие длительности вахты и их сменности естественному биологическому режиму организма человека; неудовлетворительные бытовые условия жизни буровой бригады в вахтовом городке. Прихваты бурильных и обсадных колонн Один из наиболее тяжелых видов аварий - прихват колонн труб при бурении скважин. Аварийным прихватом следует считать непредвиденный при сооружении скважины процесс, характеризующийся потерей подвижности колонны труб или скважинных приборов, которая не восстанавливается даже после приложения к ним максимально допустимых нагрузок (с учетом запаса прочности). Причины их различны. Прихваты у стенки скважины под действием перепада давления (между гидростатическим и пластовым) возможны при наличии в стволе скважины проницаемых отложений (песчаников, известняков и т.п.), использовании в качестве промывочного агента глинистого раствора, наличии прижимающей силы, обусловленной нормальной составляющей веса труб, расположенных в зоне проницаемых отложений. Как правило, этот вид прихватов возникает вследствие оставления колонны труб в неподвижном состоянии на определенное время, в течение которого поверхность труб соприкасается с фильтрационной коркой, постепенно уплотняющейся и принимающей на себя действие перепада давления. Обычно при возникновении этого вида прихватов циркуляция бурового раствора сохраняется. Прихваты вследствие заклинивания низа колонн труб характерны для зон сужения стволов скважин, вызванных сработкой долот по диаметру в твердых породах; для интервалов кавернообразования и др. Как правило, такие прихваты происходят при спуске инструмента и характеризуются его полной разгрузкой. Прихват в результате желобообразования сопровождается появлением мгновенных больших затяжек при подъеме инструмента. Попытки освободить инструмент дополнительными натяжками приводит к еще большему затягиванию его в желобную выработку. Обычно циркуляция после возникновения прихвата восстанавливается легко, но она не способствует освобождению инструмента. Прихваты вследствие сальникообразования возникают в основном при разбуривании глинистых отложений или хорошо проницаемых пород, на которых формируется толстая фильтрационная корка. В этих условиях образованию сальников способствует загрязненность ствола скважины выбуренной породой при его неудовлетворительной промывке, плохая очистка промывочной жидкости от выбуренной породы и шлама, слипание частиц породы и фильтрационных корок, спуск инструмента до забоя без промежуточных промывок и проработок ствола или недостаточное и некачественное их проведение, длительное бурение в глинистых отложениях без периодического отрыва долота от забоя, ступенчатость ствола, расширения, каверны, желоба и т.п., негерметичность бурильной колонны, загрязнение приемных емкостей насосов. Обычно в случае прихватов вследствие сальникообразований циркуляция теряется частично или полностью. Прихваты в результате нарушения устойчивого состояния пород приурочены к интервалам обвалообразования и осыпей, а также пластического течения пород, слагающих стенки скважин. Обвалы пород характерны для отложений глинистого комплекса и происходят обычно внезапно, особенно при бурении перемятых, тектонически нарушенных, сильно трещиноватых и склонных к набуханию пород. В процессе бурения и при промывке обвалы сопровождаются резким повышением давления, приводящим в ряде случае к гидроразрывам пластов и поглощениям, интенсивным затяжкам и обильным выносам кусков обвалившейся породы, недохождениям долота до забоя. В некоторых случаях обвалообразование возникает в результате поглощения бурового раствора со снижением уровня и, как следствие, противодавления в затрубном пространстве. Прихваты, связанные с заклиниванием колонн посторонними предметами, возникают мгновенно и ликвидировать их расхаживанием и установкой ванн обычно не удается. Прихваты, происшедшие вследствие нарушения режима промывки, характеризуются постепенным повышением давления при промывке, появлением затяжек, постепенным прекращением циркуляции. Указанное приводит к накоплению осадка из частиц шлама или утяжелителя в затрубном пространстве и трубах, а иногда и к поглощениям бурового раствора. Прихваты испытателей пластов при опробовании скважин в процессе бурения в большинстве случаев происходят вследствие "заклинивания" фильтра при интенсивном притоке жидкости из пласта с частицами породы, который может сопровождаться обвалом. Методы ликвидации прихватов Выбор метода ликвидации прихвата зависит от наличия объективной информации о причине произошедшего прихвата и от накопленного опыта. В практическом бурении применяются следующие способы ликвидации прихватов: расхаживание прихваченной колонны в сочетании с отбивкой ротором и гидровибрированием; установка жидкостных ванн; встряхивание прихваченного участка взрывом торпед; использование ударных механизмов; использование гидроимпульсного способа; обуривание прихваченного участка колонны; развинчивание бурильной колонны и подъем ее по частям; использование испытателей пластов. Успех ликвидации прихвата прежде всего зависит от точного установления места прихвата. Одним из простых способов определения верхней границы прихвата является расчет длины неприхваченной части колонны по упругому удлинению ее под действием растягивающей нагрузки, превышающей собственный вес труб. Для одноразмерной по наружному диаметру и толщине стенки колонны длина ее свободной неприхваченной части определяется в соответствии с законом Гука:  где 1,05 - коэффициент, учитывающий увеличение жесткости колонны за счет замковых соединений; Е - соответственно модуль упругости (2,1*105 МПа для стали и 0,7*105 МПа для сплава Д16Т); F - площадь поперечного сечения труб, м2;  - удлинение колонны, м; - удлинение колонны, м; - растягивающее усилие, Н. - растягивающее усилие, Н.Удлинение колонны  и растягивающее усилие и растягивающее усилие  определяют в следующей последовательности. Бурильщик делает натяжение колонны P1, которое на пять делений превышает показание ГИВ, соответствующее собственному весу труб до прихвата, а на ведущей трубе делается отметка в плоскости стола ротора. Для исключения погрешностей, вызванных трением в блоках талевой системы, производится повторное натяжение с усилием, которое на пять делений превышает первоначальное, с быстрым снятием натяжения до первоначального и фиксацией второй отметки на ведущей трубе. Расстояние между двумя отметками делится пополам, а средняя черта принимается за первую отметку, соответствующую усилию Р1. Вторая отметка фиксируется аналогичным образом при натяжении инструмента усилием Р2, которое на 10-20 делений по ГИВ больше усилия Р1. Искомое удлинение определяют в следующей последовательности. Бурильщик делает натяжение колонны P1, которое на пять делений превышает показание ГИВ, соответствующее собственному весу труб до прихвата, а на ведущей трубе делается отметка в плоскости стола ротора. Для исключения погрешностей, вызванных трением в блоках талевой системы, производится повторное натяжение с усилием, которое на пять делений превышает первоначальное, с быстрым снятием натяжения до первоначального и фиксацией второй отметки на ведущей трубе. Расстояние между двумя отметками делится пополам, а средняя черта принимается за первую отметку, соответствующую усилию Р1. Вторая отметка фиксируется аналогичным образом при натяжении инструмента усилием Р2, которое на 10-20 делений по ГИВ больше усилия Р1. Искомое удлинение  равно расстоянию между отметками. Величины растягивающих нагрузок Р1 и Р2 пересчитываются в соответствии с паспортными данными индикатора веса. равно расстоянию между отметками. Величины растягивающих нагрузок Р1 и Р2 пересчитываются в соответствии с паспортными данными индикатора веса.Для многоразмерной комбинированной колонны верхняя граница прихвата рассчитывается из исходной формулы, в которой получена величина суммарного удлинения всех секций колонны выше зоны прихвата А! в зависимости от приложенной нагрузки  : : где  - соответственно длина, модуль упругости, площадь поперечного сечения, масса единицы длины, плотность металла каждой одноразмерной секции, число секций колонны. - соответственно длина, модуль упругости, площадь поперечного сечения, масса единицы длины, плотность металла каждой одноразмерной секции, число секций колонны.Расчетное значение удлинения сравнивается с фактическим удлинением  , получаемым в вышеописанной последовательности. При равенстве расчетного и фактического удлинений длина свободной части колонны определяется по формуле , получаемым в вышеописанной последовательности. При равенстве расчетного и фактического удлинений длина свободной части колонны определяется по формуле Рассмотренный способ применяется в качестве приблизительного, особенно при проходке наклонных и горизонтальных скважин, в которых силы сопротивления при движении колонн велики, поэтому большие погрешности в расчетах неизбежны. Более точно границы прихватов определяются с помощью специальных приборов. О  пределение интервалов прихвата с помощью специальной аппаратуры. В практике буровых работ нашли применение прихватоопределители (ПО), индикаторы места прихвата (ИМП), акустические цементомеры (АКЦ), спускаемые на каротажном кабеле. Наибольшее распространение получили прихватоопределители (ПО). Конструктивное устройство ПО показано на рис. 2. пределение интервалов прихвата с помощью специальной аппаратуры. В практике буровых работ нашли применение прихватоопределители (ПО), индикаторы места прихвата (ИМП), акустические цементомеры (АКЦ), спускаемые на каротажном кабеле. Наибольшее распространение получили прихватоопределители (ПО). Конструктивное устройство ПО показано на рис. 2.Прибор состоит из электромагнита 2, заключенного в корпус 3 из немагнитного материала. Корпус изолирован сверху головкой 1, а снизу днищем 4.  Рис. 2. Прихвато- определитель Принцип действия ПО основан на свойстве ферромагнитных материалов (стальных труб) намагничиваться на продолжительное время и размагничиваться при деформации этих участков труб. Последовательность работ с ПО включает три этапа. Вначале ПО спускают в предполагаемый интервал прихвата и производят замер естественной намагниченности труб и элементов колонны. Затем путем подачи тока через электромагнит наносят на трубы контрольные магнитные метки с шагом в 10 м. При этом намагничивается участок трубы длиной 0,15-0,20 м. Вторым замером фиксируется кривая намагниченности вдоль всего участка, на котором ставились магнитные метки. Их необходимо отличать от аномалий замковых соединений. Амплитуда пиков магнитных меток в 4-5 раз больше фоновой кривой намагниченности и в 2-3 раза больше аномалий замковых соединений. Перед проведением третьего замера колонну расхаживают с натяжением до собственного веса или пытаются ее провернуть ротором на допустимое расчетом число оборотов. Стальные трубы выше зоны прихвата, подвергшиеся деформации, теряют магнитные метки. В зоне прихвата, где трубы не испытывали деформации, метки сохраняются, поэтому граница исчезновения магнитных меток позволяет зафиксировать верхнюю границу прихвата. ПО применяют также в обсадных и насосно-компрессорных трубах (НКТ). Использование ПО в трубах из алюминиевых сплавов Д16Т невозможно. В случае прихвата УБТ применение ПО не дает эффекта. Индикаторы места прихвата (ИМП) позволяют более точно и в один прием определить верхнюю границу прихвата. Принцип действия ИМП основан на регистрации деформаций колонны труб датчиком ИМП, притягиваемым к внутренней поверхности труб многополюсным электромагнитом. Замеры деформаций производятся параллельно с расхаживанием или проворотом колонны. Обычно бывает достаточно пяти-шести замеров для определения границы, на которой деформации труб не происходит. Некоторое распространение в практике работ по установлению интервала прихвата нашли акустические цементомеры. Они позволяют определять не только верхнюю, но и нижнюю границу прихвата. При этом регистрируют относительную амплитуду продольной волны (Ак), а также время прохождения продольной волны по породе (Тп). Интервал прихвата соответствует максимальным значениям Ак и минимальному времени Тп. Расхаживание прихваченной колонны. Расхаживание - периодическое приложение определенной нагрузки к бурильной колонне и снятие ее. Бурильщик имеет право проводить расхаживание с натяжкой, которая не должна превышать на 10-15 т вес бурильной колонны до прихвата. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии (аварийный мастер, инженер-технолог), имеет право расхаживать бурильную колонну с расчетной нагрузкой. Эта нагрузка определяется прочностными характеристиками труб. Расчетная нагрузка при расхаживании прихваченной бурильной колонны определяется по формуле  где  - предел текучести материала труб, в кг/см2, МПа; - предел текучести материала труб, в кг/см2, МПа;F - площадь поперечного сечения тела гладкой части бурильной трубы, м2; K - запас прочности, который при расчетах, связанных с освобождением прихваченной бурильной колонны, принимается в пределах 1,2-1,3. Расхаживание не считается самостоятельным способом освобождения прихваченной колонны и применяется в сочетании с «отбивкой ротором», гидровибрированием и встряхиванием бурильной колонны взрывом шнуровых торпед. Отбивка ротором - поворот бурильной колонны вправо при определенной нагрузке на нее на расчетное (допустимое) число оборотов. Затем колонна под действием образованной «пружины» вращается влево. Гидровибрирование колонны труб. Гидровибрирование не является самостоятельным способом ликвидации прихвата. Оно применяется в сочетании с расхаживанием и отбивкой ротором. Гидровибрирование достигается отключением компенсаторов буровых насосов и оставлением в работе одного нагнетательного и одного всасывающего клапана. При этом создается неравномерность подачи промывочной жидкости в бурильные трубы, которая вызывает их вибрирование. Вибрирование труб вызывает выделение воды в зоне контакта трубы и фильтрационной корки, при этом происходит снижение коэффициента трения и нарушение контакта труб со стенками скважины. Взрывной способ ликвидации прихвата. Взрывным способом можно осуществить три цели: встряхивание бурильной колонны с целью ее освобождения; отвинчивание бурильной колонны в намеченном месте; обрыв труб с целью освобождения неприхваченной части колонны. При использовании способа встряхивания производится взрыв торпеды из детонирующего шнура (ТДШ) в зоне прихвата, который создает ударную волну, отрывающую трубу от стенки скважины или сальника. При этом происходит ослабление сил сцепления с затрубной средой. При прижатии бурильной колонны к стенке скважины перепадом давления встряхивание может привести к кратковременному выравниванию давления вокруг труб и снятию прижатия. Встряхивание целесообразно применять, когда прошло незначительное время от начала возникновения прихвата и когда предполагаемый интервал прихвата может быть перекрыт общей длиной торпеды. Длина ТДШ должна на 5-10 м превышать длину прихваченного участка, а масса заряда не превышать 5 кг. Порядок работ при встряхивании (взрывы торпеды): Выясняется причина прихвата. Определяется интервал прихвата или его верхняя граница. Проверяется проходимость бурильной колонны спуском шаблона. Собирается торпеда установленной длины, спускается в бурильную колонну и устанавливается против интервала прихвата. Производится натяжение бурильной колонны с максимально допустимым натяжением и крутящим моментом. Производится взрыв. Кабель извлекается из скважины. Вызывается циркуляция, и колонна труб поднимается. Порядок работ при отстреле (обрыве) бурильной колонны с целью зарезки второго ствола скважины аналогичен изложенному. Масса заряда торпеды должна быть выбрана с учетом разрушения бурильной колонны. Гидроимпульсный способ ликвидации прихватов. Гидроимпульсный способ (ГИС) рекомендуется для ликвидации прихватов, вызванных действием перепада давления, заклиниванием колонн в желобных выработках. Применяется при наличии циркуляции. Необходимым условием при этом является нахождение нижней части колонны бурильных труб на некотором расстоянии от забоя скважины, исходя из предположения, что ликвидация прихвата труб будет осуществляться методом сбивания колонны труб вниз. Способ основан на реализации эффекта разгрузки колонны труб резким снятием предварительно созданных напряжений растяжения в материале труб и давления жидкости, заполняющей полость труб. Для создания указанных напряжений воздействуют на перекрытый верхний конец бурильных труб давлением жидкости, возникающим в полости труб после замещения находящегося в колонне глинистого раствора другой жидкостью, например водой. Перепад давления, действуя на верхний закрытый конец бурильных труб, создает растягивающую нагрузку и, соответственно, растягивающие напряжения материала труб. При резком снятии возникающих напряжений в скважине произойдут следующие процессы: продвижение колонны в сторону забоя; снижение давления в трубах и затрубном пространстве и, как следствие, переток промывочной жидкости из затрубного пространства в трубы со значительной начальной скоростью, приводящей к эрозии фильтрационной корки и осадков; кратковременное снижение перепада давления в зоне прихвата вследствие понижения уровня жидкости в затрубном пространстве скважины. С помощью ГИС прихват может быть ликвидирован за один импульс при условии, что работа будет выполняться не позже чем через 24 ч после возникновения аварии, длина неприхваченной части колонны труб составляет 1500 м и более, а прихваченной - менее 50 м. При этом избыточное давление в полости колонны труб составляет не менее 70 кгс/см2 на 1000 м труб. При отступлении от перечисленных условий для ликвидации прихвата требуется выполнять несколько импульсов. Если при этом десять последовательно созданных импульсов не дали положительного результата, дальнейшие работы целесообразно проводить только после установки жидкостных ванн. При отсутствии положительного эффекта через 30 последовательных импульсов дальнейшие работы ГИС прекратить. Ограничениями к применению ГИС являются: недостаточная плотность промывочной жидкости в скважине (менее 1350 кг/м3); негерметичность колонны труб; осложненность ствола скважины (осыпи, обвалы, зашламлен- ность и т.д.). При осуществлении ГИС необходимо руководствоваться специальной инструкцией. Технология проведения ГИС. На рис. 3 приведена схема технологии проведения ГИС.  Верхний конец бурильной колонны оборудуется нагнетательной головкой с кранами высокого давления на отводных патрубках, задвижкой высокого давления и диафрагмами.  Рис. 3. Технология проведения ГИС: 1-ввод от агрегата; 2 – вторая диафрагма; 3 - диафрагма Колонна разгружается полностью, если вес ее до места прихвата менее 100 т, или частично, если вес более 100 т. В бурильную колонну закачивается вода или жидкость, плотность которой значительно меньше плотности бурового раствора, находящегося в скважине, в объеме, необходимом для получения расчетного перепада давления ДР и последующего разрыва диафрагмы. Перепад давления должен быть в пределах 10-15 МПа. Столб воды в колонне должен быть не более двух третей ее длины. При проведении одноступенчатого импульса воду закачивать до разрыва диафрагмы. При разрыве диафрагмы давление в колонне резко падает, происходит перемещение труб из-за снижения растягивающих напряжений, а также переток бурового раствора из затрубного пространства в трубы с большой начальной скоростью и кратковременное снижение давления вследствие снижения уровня в затрубном пространстве. Для получения серии импульсов через короткий промежуток времени применяется секционный диафрагменный наголовник. Установка жидкостных ванн Это один из основных наиболее распространенных способов ликвидации прихватов. Он эффективен для освобождения труб в проницаемых породах, когда колонна прижата к стенке скважины перепадом дифференциального давления или прилипла к глинистой корке. По данным источника, 65 % прихватов этой категории ликвидируется путем установки жидкостных ванн. Способ не рекомендуется для освобождения колонн, заклиненных посторонними предметами, обвалившейся горной породой, в желобах, в суженной части ствола, а также бурильных труб в нарушенной обсадной колонне. Основным условием применения жидкостной ванны является сохранение циркуляции бурового раствора при прихвате. В зависимости от литологического состава пород в зоне прихвата применяют нефть, дизельное топливо, воду, кислоты, щелочи, а также комбинированные по составу ванны. Перед установкой жидкостной ванны определяют суммарное гидростатическое давление столбов бурового раствора и агента ванны. Оно должно превышать пластовое давление самого высоконапорного горизонта в открытом стволе скважины на 5-10 %. Если это условие не соблюдается, то буровой раствор следует утяжелить. При выборе агента жидкостной ванны следует использовать рекомендации работы. 1 2 |