Ликвидация последствий крупно-масштабных наводнений (2). Ликвидация последствий крупномасштабных наводнений

Скачать 398.86 Kb. Скачать 398.86 Kb.

|

|

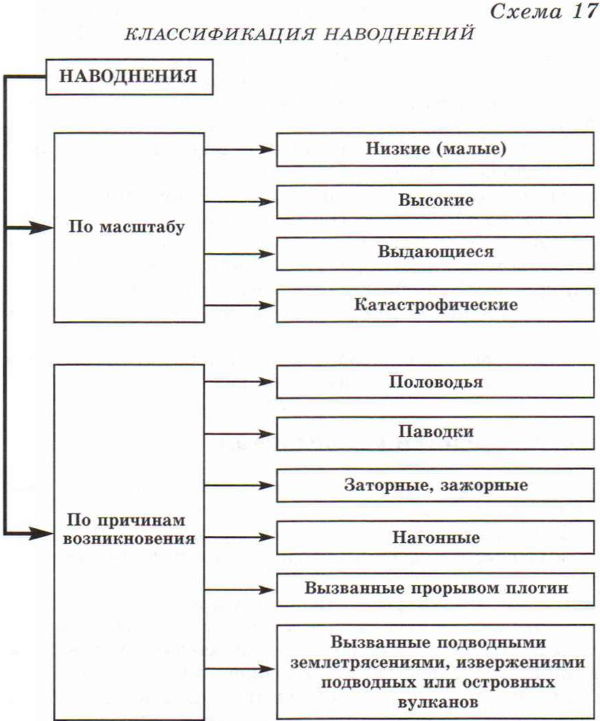

Государственное казенное учреждение Московской области «Московская областная противопожарно –спасательная служба» (ГКУ МО «Мособлпожспас») Реферат По учебной дисциплине : «Безопасность жизнедеятельности» Тема: «Ликвидация последствий крупно-масштабных наводнений» Выполнил слушатель Проверил Подольск 2021 СодержаниеВведение 2 Глава 1. Теоретические аспекты крупномасштабных наводнений 4 1.1.Определения и классификация чрезвычайных ситуаций 4 1.2 Классификация наводнений в зависимости от масштаба распространения и повторяемости 6 Глава 2. Этапы ликвидации последствий ЧС 10 2.1. Задачи по экстренной защите населения и уменьшению воздействия поражающих факторов и экстренной защите населения 10 2.2. Организация гуманитарных операций при ликвидации чрезвычайных ситуаций 14 2.3. Мероприятия по обеспечению пострадавшего населения коммунально-бытовыми услугами 18 Заключение 24 Список использованных источников 26 ВведениеСоциальная роль деятельности по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера особенно наглядно проявляется в процессе жизнеобеспечения и социальной защиты пострадавшего населения. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях представляет собой совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и средствами РСЧС мероприятий, направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах чрезвычайных ситуаций, на маршрутах эвакуации и в местах размещения эвакуируемых по нормам и нормативам, разработанным и утвержденным в установленном порядке для условий чрезвычайных ситуаций. Ежегодно в мире происходит до 10 тысяч наводнений, тысячи землетрясений, пожаров, оползней, ураганов, сотни извержений вулканов, тропических циклонов, обильных снежных заносов. Тяжелейшие последствия многих природных катастроф сравнимы разве что с последствиями войн. Следует отметить, что за последние 20 лет только стихийные бедствия унесли жизни более 3 млн. человек, ранено и покалечено свыше 800 млн. человек. Стоимость нанесенного ущерба, по подсчетам зарубежных специалистов, превысила 100 млрд. долларов. Предметом исследования являются крупномасштабные наводнения. Объектом исследования является меры ликвидации последствий крупномасштабных наводнений. Цель работы изучить ликвидацию последствий крупномасштабных наводнений, это достигается путем решения следующих задач: - изучить определения и классификация чрезвычайных ситуаций; - исследовать классификацию наводнений в зависимости от масштаба распространения и повторяемости; - проанализировать задачи по экстренной защите населения и уменьшению воздействия поражающих факторов, и экстренной защите населения; - изучить организацию гуманитарных операций при ликвидации чрезвычайных ситуаций; - проанализировать мероприятия по обеспечению пострадавшего населения коммунально-бытовыми услугами. Глава 1. Теоретические аспекты крупномасштабных наводненийОпределения и классификация чрезвычайных ситуацийАварии, катастрофы, стихийные бедствия, происшедшие в последние годы в России и за рубежом и сопровождавшиеся значительными человеческими жертвами обусловили необходимость пересмотра многих ставших традиционными подходов к организации и оказанию медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях. При этом большое значение имеет также одинаковое понимание терминов, определений и толкований, используемых в официальных документах и литературных источниках. Федеральный закон «О защите населения…» вводит основные понятия терминов, применяемых в РСЧС. Чрезвычайная ситуация (ЧС) — это обстановка на определенной территории (акватории) или объекте, сложившаяся в результате аварии, катастрофы, опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, эпидемии, эпизоотии, эпифитотии, применения современных средств поражения, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью, людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Предупреждение чрезвычайных ситуаций — комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения [2, c. 153]. Ликвидация чрезвычайных ситуаций — аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни, и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных факторов. Зона чрезвычайной ситуации — территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. Катастрофа — внезапное, быстротечное событие, повлекшее за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, разрушение или уничтожение объектов и других материальных ценностей в значительных размерах, а также нанесшее серьезный ущерб окружающей среде. Стихийные бедствия — это опасные природные явления или процессы геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного, биосферного и другого происхождения такого масштаба, который вызывает катастрофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных ценностей, поражением или гибелью людей. Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от количества людей, пораженных в этих ситуациях; от количества людей, у которых были нарушены условия жизнедеятельности; от нанесенного материального ущерба, а также с учетом зон распространения ЧС. Природные катастрофы (стихийные бедствия): а) метеорологические (атмосферные) — циклоны, ураганы, тайфуны, смерчи, засухи, необычная жара, морозы и др.; б) тектонические — землетрясения, цунами; в) теллурические — извержения вулканов; г) топологические — наводнения, сели, сход снежных лавин и др. 1.2 Классификация наводнений в зависимости от масштаба распространения и повторяемостиНаводнение - это интенсивное затопление большой территории водой выше ежегодных уровней, одно из стихийных бедствий. Отмечается при половодьях, паводках, прорывах дамб и плотин. Возникновению весенних наводнений содействуют многоснежные зимы без оттепелей, позднее и дружное таяние снега одновременно со значительным выпадением осадков. Ущерб, причиняемый наводнением, связан с целым рядом поражающих факторов, важнейшими из которых являются: - быстрый подъем воды и резкое увеличение скорости течения, приводящие к затоплению территории, гибели людей и скота, уничтожению имущества, сырья, продовольствия, посевов, огородов и т. п.; - низкая температура воды, пребывание в которой людей может приводить к заболеваниям и гибели; - снижение прочности и срока службы жилых и производственных зданий; - смыв плодородной почвы и заиливание посевов [4, c. 51]. По размерам и наносимому им ущербу различают небольшие, большие, выдающиеся и катастрофические наводнения. Наводнения наносят прямой и косвенный ущерб. К прямому ущербу относятся гибель, переохлаждение и травмы людей, повреждения и разрушение жилых и производственных зданий, дорог, линий электропередач и связи, гибель скота и урожая, уничтожение и порча сырья, топлива, продовольствия, кормов и удобрений, затраты на временную эвакуацию населения, уничтожение плодородного слоя почвы. При этом гибель людей может явиться следствием утопления, тяжелых травм и переохлаждения; переохлаждение может явиться также причиной многих заболеваний, травмы могут наноситься тяжелыми плавающими предметами или возникнуть от ударов о преграды при движении в быстром потоке. Видами косвенного ущерба являются затраты на приобретение и доставку в районы бедствия продуктов питания, кормов и необходимых материальных средств, сокращение выработки продукции вследствие затопления предприятий, ухудшение условий жизни населения, невозможность рационального использования территорий в зоне затопления и другие. Наводнения в большинстве случаев доступны для прогнозирования, что позволяет предотвратить массовые жертвы среди населения и сократить ущерб. Наводнения, в зависимости от масштабов и наносимого суммарного ущерба, подразделяют на 4 группы: - 1-я — низкие наводнения (наблюдаются на равнинных реках с повторяемостью 1 раз в 5–10 лет), характеризуются сравнительно небольшой площадью затопления, незначительным материальным ущербом и, как правило, не несут угрозы жизни и здоровью людей; - 2-я — высокие наводнения (наблюдаются один раз в 20–25 лет), сопровождаются затоплением значительных участков речных долин, нанося ощутимый материальный ущерб и, как правило, сопровождаются угрозой для жизни и здоровья людей, что обусловливает необходимость частичной эвакуации населения; - 3-я — выдающиеся наводнения (наблюдаются один раз в 50–100 лет), приводят к затоплению целых речных бассейнов с затоплением населенных пунктов. Подобные наводнения сопровождаются угрозой массовых потерь среди местного населения, и, как следствие, требуют эвакуации значительной его части; - 4-я — катастрофические наводнения (возникают не чаще 1 раза в 100–200 лет), вызывают затопление огромных площадей, полностью парализуя хозяйственную и производственную деятельность, наносят значительный материальный ущерб и, как правило, сопровождаются большими потерями среди местного населения. Поражающие факторы наводнений: - утопление, - механические травмы, - переохлаждение. Поражающие факторы наводнений при авариях на гидродинамически опасных объектах: - утопление, - механические травмы, - переохлаждение. - кинетическая энергия волны прорыва [6, c. 176].  Рисунок 1 – классификация наводнений Механические повреждения различной тяжести наводнений при авариях на гидродинамически опасных могут быть следствием: - непосредственного динамического воздействия на пораженного волны прорыва; - травмирующего действия обломков зданий, сооружений, разрушаемых волной прорыва; - повреждающего действия различных предметов, вовлекаемых в движение волной прорыва. Величина и структура потерь среди населения при наводнениях могут изменяться в зависимости от: 1. плотности населения, проживающего в зоне затопления, 2. своевременности оповещения, 3. расстояния населенного пункта от места начала наводнения, 4. времени суток, 5. скорости движения и высоты волны прорыва, 6. температуры воды и окружающего воздуха и других факторов. Глава 2. Этапы ликвидации последствий ЧС2.1. Задачи по экстренной защите населения и уменьшению воздействия поражающих факторов и экстренной защите населенияЛиквидация последствий ЧС природного характера осуществляется силами и средствами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых возникла ЧС, под непосредственным руководством соответствующего руководителя ликвидацией ЧС или лица, им уполномоченного. Мероприятия по ликвидации последствий ЧС выполняются поэтапно: На первом этапе решаются задачи по экстренной защите населения и уменьшению воздействия поражающих факторов. Основные мероприятия первого этапа: -оповещение об опасности; -использование средств защиты (коллективных, индивидуальных, медицинских); -соблюдение режимов поведения (режимов защиты); -эвакуации из опасных участков; -оказание пострадавшим первой медицинской помощи. На втором этапе основной задачей является выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР) [10, c. 109]. К аварийно-спасательным работам относятся: -розыск пострадавших; -извлечение их из завалов; -эвакуация из зоны ЧС; -оказание первой медицинской и других видов помощи К другим неотложным работам относятся: -локализация очага чрезвычайной ситуации; -разборка завалов в очаге; -укрепление конструкций, угрожающих разрушением; -восстановление коммунально-энергетических сетей, линий связи, дорог, мостов и т. д.; -проведение при необходимости дегазации, дезактивации, дезинфекции и санитарной обработки людей. На третьем этапе решаются задачи по обеспечению жизнедеятельности населения в пострадавших районах. С этой целью проводятся мероприятия: -восстановление жилья и возведение временных жилых построек; -восстановление коммунального обслуживания; -снабжение продовольствием и предметами первой необходимости; -возвращение временно эвакуированного населения; -восстановление функционирования промышленных объектов. Эти работы выполняются строительными, монтажными и другими организациями. При недостаточности имеющихся сил и средств для ликвидации последствий или локализации возникшей ЧС соответствующий руководитель (орган исполнительной власти) может обратиться к соответствующему вышестоящему руководителю (органу исполнительной власти) с целью получения необходимой помощи и (или) принятия на себя координации или руководства работами. В ликвидации последствий ЧС могут принимать участие общественные организации, объединения и граждане под руководством соответствующих органов управления по делам ГОЧС (при наличии у участников ликвидации соответствующей подготовки, подтвержденной в аттестационном порядке). На все министерства и ведомства, привлекаемые к работам в системе РСЧС, возлагаются определенные задачи. Основными задачами Минздрава России являются: - обеспечение функционирования и развития службы медицины катастроф Минздрава России, службы надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой и поддержание их в состоянии готовности; - организация разработки научно-методических основ подготовки ВСМК и ее работы при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС, организация взаимодействия входящих в нее сил и средств, а также подготовка, усовершенствование и аттестация специалистов ВСМК; - создание и организация работы федеральной и региональных межведомственных координационных комиссий ВСМК; - разработка, внедрение и совершенствование методов и средств оказания медицинской помощи и лечения пораженных (больных) с учетом характера ЧС; - организация и координация работ по оказанию медицинской помощи пораженным (больным) в зонах ЧС; - координация работ по эвакуации пораженных (больных) из зон ЧС; - обеспечение экстренных поставок лекарственных средств для ликвидации ЧС; - сбор, обобщение, анализ и представление органам государственной власти и органам управления РСЧС данных о пораженных (больных) в зонах ЧС; - участие в организации и осуществление оперативного контроля измерений радиоактивного и химического загрязнения в зонах ЧС; - наблюдение, оценка и прогнозирование санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации; - предупреждение, выявление и пресечение нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности и охраны здоровья населения; - участие в организации и выполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах ЧС силами ведомственных формирований постоянной готовности; - создание резервов медицинского имущества, лекарственных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических средств, рациональное их размещение и поддержание в готовности; - разработка методических основ обучения и подготовки населения к оказанию первой медицинской помощи в ЧС [1, c. 140]. Таким образом, в общей системе РСЧС на Минздрав России возложены головные функции в решении вопросов организации медико-санитарного обеспечения населения в ЧС. Задачи Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации: - наблюдение, оценка и прогнозирование эпидемиологической обстановки на территории РФ; - осуществление предупреждения, выявление и пресечение нарушений требований санитарно-эпидемиологической безопасности и охраны здоровья населения; - организация и координация работ по проведению санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в зонах чрезвычайных ситуаций силами ведомственных формирований постоянной готовности; - организация и участие в проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по ликвидации антисанитарных последствий чрезвычайных ситуаций, формирования резервов санитарно-гигиенических и противоэпидемических средств; - руководство созданием и деятельностью функциональной подсистемы РСЧС надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой. 2.2. Организация гуманитарных операций при ликвидации чрезвычайных ситуацийПри решении задач по обеспечению населения водой осуществляется: - определение потребного количества воды для хозяйственно-питьевых нужд в районе бедствия; - уточнение состояния и возможности использования сохранившихся и частично поврежденных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и автономных водозаборов, водоочистных сооружений и установок; оборудование недостающих пунктов забора, очистки и раздачи воды в передвижную тару; - организация подвоза недостающего количества воды наливным транспортом и в расфасовке, а также подача ее по временным водопроводам населению, предприятиям общественного питания, хлебопечения, лечебным учреждениям; - использование простейших способов добычи и очистки воды, в т.ч. и самим населением; - введение и осуществление нормирования водопотребления и усиленного контроля качества воды; - защита системы водоснабжения и автономных водозаборов от радиоактивного и других видов загрязнений и химического заражения; подготовка, в случае необходимости, на водопроводах, использующих воду поверхностных источников, систем ее очистки от радиоактивных, химических и других опасных веществ; организация восстановления и ремонта поврежденных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, автономных водозаборных сооружений [9, c. 413]. Мероприятия по обеспечению населения продуктами питания в условиях чрезвычайных ситуаций включают: - оценку потребной номенклатуры и количества продовольствия для обеспечения населения и участников работ; - централизацию функций получения, учета и распределения продовольствия, в том числе и полученного в виде гуманитарной помощи; определение состояния мощностей и реальных возможностей по производству продовольствия, продуктов пищевой и мясомолочной промышленности (хлеба и хлебобулочных изделий, крупы и макаронных изделий, мяса и мясопродуктов, рыбы и рыбопродуктов, молокопродуктов, жиров, сахара, овощей и овощных консервов, соли и др.); - оценку возможностей и организацию работы предприятий общепита; оценку запасов продовольствия на складах госрезерва и торговых организаций; определение потребного количества пунктов питания, полевых кухонь и хлебопекарен, развертывание, при необходимости, их работы; организацию, в случае необходимости, контроля загрязненности (зараженности) продуктов питания радиоактивными, химическими и другими опасными веществами, обеззараживание продовольствия и пищевого сырья; организацию приготовления и раздачи пищи пострадавшему населению и участникам ликвидации чрезвычайной ситуации, выдачу им продовольствия в соответствии с порядком и на условиях, принятых для данной чрезвычайной ситуации. В процессе обеспечения населения продуктами питания особое внимание уделяется обеспечению детским питанием. Обеспечение пострадавшего населения предметами первой необходимости предусматривает реализацию следующих мероприятий: - определение потребного количества и номенклатуры предметов первой необходимости (одежда, обувь, одеяла, посуда, средства личной гигиены, моющие средства, ткани, галантерея и др.); - сбор, сортировка и подготовка к использованию предметов первой необходимости из поврежденных складов, а также поступивших в виде гуманитарной помощи и взаимопомощи населения; - определение возможностей и осуществление обеспечения пострадавших за счет собственных ресурсов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций, включая имеющиеся резервы; - выявление дефицита и определение путей его покрытия за счет перераспределения продукции на пострадавшей территории; - подготовку запросов о гуманитарной и других видах помощи; - организацию, при необходимости, контроля загрязненности (зараженности) предметов первой необходимости, подлежащих выдаче населению, их обеззараживание; - захоронение загрязненных (зараженных) предметов первой необходимости, непригодных по результатам радиационного (химического) или иного контроля для дальнейшего использования; - определение мест и порядка выдачи предметов первой необходимости пострадавшему населению в порядке и на условиях, установленных для данной чрезвычайной ситуации, организация подвижных пунктов и отделений служб снабжения [3, c. 133]. При решении вопросов обеспечения жильем населения, лишившегося крова в результате чрезвычайной ситуации: - определяются потребности пострадавшего населения во временном жилье в зоне чрезвычайной ситуации, а также местах размещения эвакуированных (отселенных) и потребности в постоянном жилье для населения, чье бывшее жилье не подлежит восстановлению или обеззараживанию; проводится инвентаризация сохранившегося жилого фонда, оценка степени повреждений (разрушений, загрязнений или заражений) объектов производственного или социального назначения; - направляются запросы о поставке быстровозводимых жилищ; развертываются и сооружаются временные жилища (палатки, юрты, землянки, передвижные и сборные домики и т.п.); - готовятся для размещения оставшихся без крова, а также эвакуированных санатории, дома отдыха, пансионаты, спортивные и детские лагеря, другие общественные здания и сооружения; организуется контроль загрязненности (зараженности) помещений, предназначенных для временного размещения пострадавших, и их обеззараживание. Обеспечение жильем лиц, безвозвратно потерявших его при возникновении чрезвычайной ситуации, осуществляется в последующий после ликвидации чрезвычайной ситуации период за счет страховых выплат, помощи государства, путем выдачи жилищных сертификатов. Медицинское обеспечение населения в зонах чрезвычайных ситуаций включает изложенные ранее мероприятия медицинской защиты населения, а также медицинское обслуживание людей в зоне чрезвычайной ситуации и эвакуированных. В настоящее время появилась возможность развертывания мобильных медицинских пунктов, быстро развертываемых госпиталей МЧС России и медицины катастроф. Важное место в этой деятельности занимает снабжение медицинским имуществом и медикаментами. Оно предусматривает: - определение потребности в медикаментах, запасах донорской крови и других средствах; - накопление и использование запасов лекарств, оборудования и другого медицинского имущества в необходимых объемах и номенклатуре; - определение путей ликвидации дефицита медикаментов и имущества за счет перераспределения внутренних ресурсов, а также поставок из других регионов, подготовка и отправка соответствующих заявок. 2.3. Мероприятия по обеспечению пострадавшего населения коммунально-бытовыми услугамиМероприятия по обеспечению пострадавшего населения коммунально-бытовыми услугами включают: - уточнение сохранившихся объемов топливных ресурсов, стационарных тепло-энергоисточников, потребного количества топлива и энергии; использование, при возможности, в качестве источников энергии локомотивов, речных и морских судов, военных кораблей; - установление необходимого количества нестандартных, простейших средств обогрева и электроснабжения (печей, передвижных малогабаритных котельных, дизель-электростанций, аккумуляторов и т.д.), снабжение ими населения; определение необходимых объемов и осуществление первоочередного восстановления (ремонта) водопроводных, канализационных, тепловых, газовых, электро- и теплосетей; - обеспечение населения в зоне чрезвычайной ситуации и местах эвакуации банями, душевыми, прачечными, туалетами, организацию баннопрачечного обслуживания, использование для этого передвижных средств; - проведение, при необходимости, обеззараживания коммунальных и бытовых сточных вод, организацию банно-прачечного обслуживания за пределами зон радиоактивного (химического) загрязнения (заражения); выделение необходимых сил и средств для погребения погибших и необходимого количества мест погребения; - организацию сбора и удаления бытовых отходов на жилой территории зоны чрезвычайной ситуации. Транспортное обеспечение населения заключается в транспортном обслуживании при выполнении мероприятий жизнеобеспечения населения (например, по доставке ресурсов жизнеобеспечения), а также в транспортном обслуживании лечебно-эвакуационных мероприятий и эвакуации населения. Информационное обеспечение представляет собой изложенный ранее комплекс мер по своевременному информированию населения по всем вопросам, связанным с чрезвычайными ситуациями. При этом в составе доводимой до населения информации заметное место отводится вопросам обеспечения. Так, в обязательном порядке сообщается о размещении пунктов раздачи воды и пищи, медицинской помощи, организации коммунально-бытового обслуживания и т.д. Для удовлетворения жизненно важных потребностей населения в зоне чрезвычайной ситуации по видам жизнеобеспечения устанавливаются научно обоснованные нормативы, определяющие минимальный, но достаточный для выживания человека, перечень материальных средств и услуг. Например, по продуктам питания за основу расчета берется минимальная средняя физиологическая потребность человека в энергии, называемая величиной основного обмена, равная 1550 ккал в состоянии покоя. С учетом же пребывания в зоне чрезвычайной ситуации эта норма увеличивается до 2500 ккал. Для населения районов Севера энергетическая потребность пострадавшего населения увеличивается на 10-15%. По другим видам обеспечения нормы устанавливаются, исходя из реальных возможностей и минимальных потребностей людей [8, c. 608]. Оценка потребностей населения по всем видам жизнеобеспечения, необходимой номенклатуре продукции и услуг отдельно по каждому виду проводится специалистами служб жизнеобеспечения. Они также проводят расчеты по количеству необходимых технических средств (полевых кухонь, пекарен, пунктов санитарной обработки, дизельных электростанций, простейших печей или электрообогревательных приборов, автоцистерн и емкостей для воды, полевых водопроводов, авторефрижераторов и т.п.), суточных объемов перевозок в период развертывания в зоне чрезвычайной ситуации и в последующие дни. Суточные потребности пострадавшего населения в воде, продуктах питания, коммунально-бытовых услугах, бытовом топливе рассчитываются по его известной или суточной численности и нормам обеспечения в условиях чрезвычайной ситуации с определением их общей потребности на прогнозируемый период ликвидации чрезвычайной ситуации. Суточные потребности в воде в зоне чрезвычайной ситуации оцениваются по общей численности пострадавшего населения в соответствии с нормами обеспечения для различных нужд и с учетом дополнительных потребностей в воде для организации медицинского и других видов обеспечения. При оценке потребностей пострадавшего населения в продуктах питания следует считать, что в первые 2-3 суток после бедствия, до организации в зоне чрезвычайной ситуации приготовления горячей пищи, для его обеспечения представится возможность использовать только сухие пайки и консервированные продукты, не требующие тепловой обработки. При этом надо обязательно учитывать необходимость поставки в зону чрезвычайной ситуации для грудных детей и детей до 3-х лет готового детского питания, а для некоторых категорий больных до их эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации – специального питания. При определении объемов поставки (производства) необходимых пострадавшему населению продуктов следует исходить из необходимости организации двухразового горячего питания в сутки и одного раза – питания консервированными продуктами или продуктами из наборов сухих пайков. Доставка хлеба в этот период вероятнее всего может быть организована из соседних населенных пунктов. Потребности в одежде и некоторых предметах первой необходимости могут возникнуть при землетрясениях, наводнениях, ураганах особенно в холодное время, при загрязнении радиоактивными веществами и заражении АХОВ. Их объемы определяются по реальным запросам нуждающегося в помощи населения. Определяются также потребности пострадавшего населения в средствах для обеспечения коммунально-бытовых услуг (душевых, умывальниках, туалетах, приборах освещения). Потребности во временном жилье (палатках, юртах, сборных домиках) оцениваются по численности населения, оставшегося без крова в зоне чрезвычайной ситуации, при условии дефицита жилья в населенных пунктах, в которых концентрируется пострадавшее население. Для обеспечения временным жильем обычно широко используются общественные здания. Потребности в медицинском обеспечении населения оцениваются отдельно для пораженной его части и остального пострадавшего населения. Численность необходимого медицинского персонала (врачей, среднего медицинского персонала, санитаров), потребность в медицинском имуществе и в лекарственных средствах определяются по нормам, установленным Минздравом России для чрезвычайных ситуаций. Санитарно-эпидемиологическая служба обеспечивается необходимыми средствами для контроля качества воды, продуктов питания, имуществом для проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. При организации жизнеобеспечения учитываются также потребности во всех видах жизнеобеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований и самих служб жизнеобеспечения. Обычно предусматривается, что прибывающие в зону чрезвычайной ситуации аварийно-спасательные формирования, в том числе и войска, должны иметь автономное жизнеобеспечение хотя бы на несколько (до трех) суток. Возможности субъекта Российской Федерации по удовлетворению потребностей пострадавшего населения и потребностей личного состава аварийно-спасательных формирований в случае возникновения на его территории чрезвычайной ситуации оцениваются: - по запасам материальных средств, продуктов, товаров, имущества различного назначения, имеющихся в населенных пунктах на территории субъекта Российской Федерации; - по суточным объемам производства продуктов питания, пищевого сырья на предприятиях населенных пунктов субъекта Российской Федерации, при этом особое внимание обращается на наличие продуктов питания, готовых к употреблению без тепловой обработки; - по численности специалистов каждого вида жизнеобеспечения, которые подготовлены и могут быть привлечены к работе в чрезвычайной ситуации; - по наличию мобильных технических средств жизнеобеспечения населения; - по численности пострадавшего в чрезвычайной ситуации населения, которое может быть размещено и обеспечено всем необходимым в населенных пунктах субъекта Российской Федерации при его эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации; - по наличию и возможностям стационарных лечебных учреждений в населенных пунктах субъекта Российской Федерации по приему пораженных из зоны чрезвычайной ситуации; - по наличию специалистов и средств контроля за качеством воды и пищи, средств для проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации или в местах сосредоточения эвакуируемого или отселенного населения. Оценка возможностей субъекта Российской Федерации по удовлетворению потребностей пострадавшего населения проводится руководителями служб каждого вида жизнеобеспечения населения и их специалистами. При заблаговременной оценке возможностей субъекта Российской Федерации следует исключать запасы различных материальных средств и объемы их производства, а также силы и технические средства в населенных пунктах, которые могут попасть в зону чрезвычайной ситуации. Возможность использования этих ресурсов уточняется данными разведки непосредственно при возникновении чрезвычайной ситуации [7, c. 42]. Оценка степени (уровня) подготовленности субъекта Российской Федерации к первоочередному жизнеобеспечению населения осуществляется по показателям подготовленности по каждому необходимому для пострадавшего населения виду продукции, материальных средств и услуг, а также необходимых сил, технических средств, транспорта. Международная гуманитарная помощь может оказываться в виде действий в зоне бедствия на гуманитарной основе зарубежных аварийно-спасательных и медицинских формирований, осуществления мер по защите от насилия и запугивания при социальных конфликтах, усилий по психологической реабилитации населения. Международная и отчасти внутренняя гуманитарная деятельность при чрезвычайных ситуациях выступает в современных условиях как новая эффективная ступень международного сотрудничества и взаимопомощи всех структур российского общества и государства. Она становится неотъемлемой частью будущего миропорядка, в основе которого лежит ценность человеческой личности вне зависимости от места и условий ее обитания. ЗаключениеНаводнение - это интенсивное затопление большой территории водой выше ежегодных уровней, одно из стихийных бедствий. Отмечается при половодьях, паводках, прорывах дамб и плотин. Возникновению весенних наводнений содействуют многоснежные зимы без оттепелей, позднее и дружное таяние снега одновременно со значительным выпадением осадков. На первом этапе решаются задачи по экстренной защите населения и уменьшению воздействия поражающих факторов. Основные мероприятия первого этапа: -оповещение об опасности; -использование средств защиты (коллективных, индивидуальных, медицинских); -соблюдение режимов поведения (режимов защиты); -эвакуации из опасных участков; -оказание пострадавшим первой медицинской помощи. На втором этапе основной задачей является выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСиДНР). К аварийно-спасательным работам относятся: -розыск пострадавших; -извлечение их из завалов; -эвакуация из зоны ЧС; -оказание первой медицинской и других видов помощи К другим неотложным работам относятся: -локализация очага чрезвычайной ситуации; -разборка завалов в очаге; -укрепление конструкций, угрожающих разрушением; -восстановление коммунально-энергетических сетей, линий связи, дорог, мостов и т. д.; -проведение при необходимости дегазации, дезактивации, дезинфекции и санитарной обработки людей. На третьем этапе решаются задачи по обеспечению жизнедеятельности населения в пострадавших районах. С этой целью проводятся мероприятия: -восстановление жилья и возведение временных жилых построек; -восстановление коммунального обслуживания; -снабжение продовольствием и предметами первой необходимости; -возвращение временно эвакуированного населения; -восстановление функционирования промышленных объектов. В ликвидации последствий ЧС могут принимать участие общественные организации, объединения и граждане под руководством соответствующих органов управления по делам ГОЧС (при наличии у участников ликвидации соответствующей подготовки, подтвержденной в аттестационном порядке). На все министерства и ведомства, привлекаемые к работам в системе РСЧС, возлагаются определенные задачи. Список использованных источниковЛяшко, Д. В. О нормах права, регулирующих ликвидацию чрезвычайных ситуаций / Д. В. Ляшко // Крымский Академический вестник. – 2020. – № 15. – С. 140-145. Мансуров, Р. Н. Управление ликвидацией чрезвычайных ситуаций природного характера / Р. Н. Мансуров, А. Г. Заворотный // Материалы международной научно-технической конференции "Системы безопасности". – 2019. – № 28. – С. 153-157. Молчанова, Е. С. Социально-экономические аспекты защиты населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций / Е. С. Молчанова, А. В. Досугова // Труд и социальные отношения. – 2020. – № 2. – С. 133-142. – DOI 10.20410/2073-7815-2020-31-2-133-142. Очередько, М. В. О результатах системного анализа оперативности реагирования центра управления в кризисных ситуациях при ликвидации чрезвычайных ситуаций / М. В. Очередько, А. В. Рыбаков, Р. Л. Белоусов // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2019. – № 2(41). – С. 51-60. Рожкова, Н. В. Алгоритм формирования планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций / Н. В. Рожкова // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. – 2020. – № 8. – С. 103-107. – DOI 10.37882/2223-2966.2020.08.25. Рожкова, Н. В. Алгоритм формирования планов действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций / Н. В. Рожкова, А. А. Страхолис, В. Т. Олейников // Перспективные технологии в средствах передачи информации - ПТСПИ-2019: Материалы XIII международной научно-технической конференции. В 2-х томах, Владимир, 03–05 июля 2019 года / Редколлегия: А.Г. Самойлов [и др.]. – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, 2019. – С. 176-180. Синякова, М. Г. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций: опыт и проблемы / М. Г. Синякова, А. В. Крылов // Евразийский союз ученых. – 2019. – № 10-3(67). – С. 42-44. Сорокин, В. И. Организация гуманитарных операций при ликвидации чрезвычайных ситуаций / В. И. Сорокин, В. К. Владимирский // Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. – 2019. – Т. 3. – № 2(5). – С. 608-618. Уткина, К. В. Некоторые особенности ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций / К. В. Уткина // Материалы международной научно-технической конференции "Системы безопасности". – 2019. – № 28. – С. 413-417. Чумаков, М. В. Реализация проектного управления в развитии системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в регионах России / М. В. Чумаков, А. А. Елизарова, А. Б. Берендеева // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2020. – № 1(61). – С. 109-119. |