Методическое пособие по факультативу гнатология в ортодонтии

Скачать 1.22 Mb. Скачать 1.22 Mb.

|

|

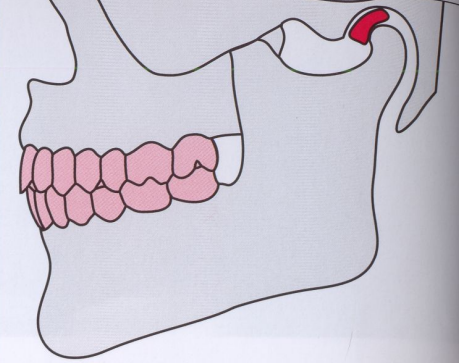

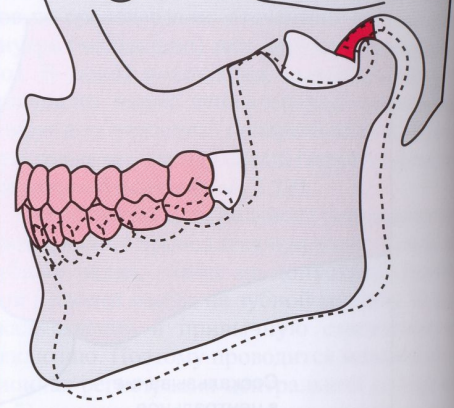

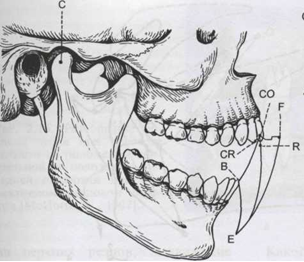

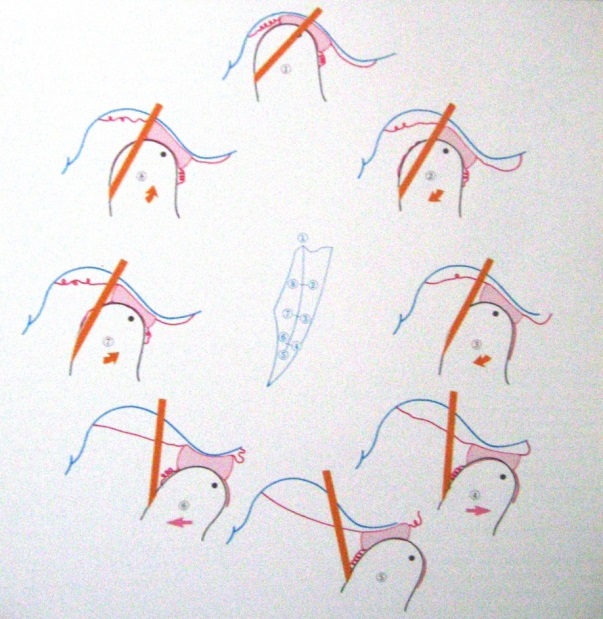

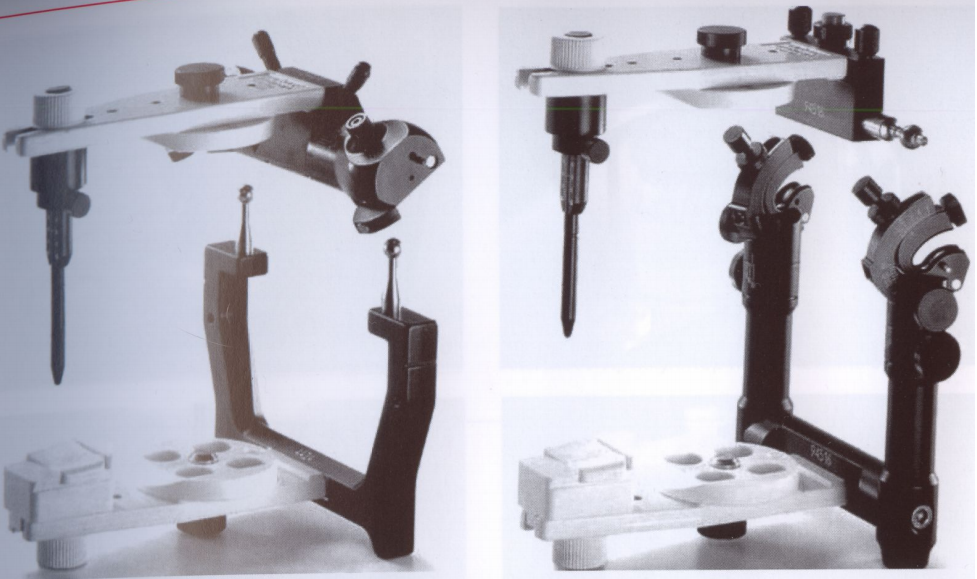

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ПО ФАКУЛЬТАТИВУ «ГНАТОЛОГИЯ В ОРТОДОНТИИ» ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ Биомеханика зубочелюстно лицевой системы Артикуляторы. Их виды, применение. Анализ моделей челюстей в артикуляторах. Клинико лабораторные методы исследования Дополнительные методы исследования и постановки диагноза Основные направления комплексного лечения. Планирование тактики ведения пациентов Лечебно-диагностические аппараты. Показания к шинотерапии Нейромышечная терапия Гнатологическое лечение ортодонтических пациентов Занятие № 1. Тема: Биомеханика зубо-челюстно-лицевой системы Цель занятия: изучить основные понятия биомеханики зубочелюстно-лицевой системы. Материальное оснащение: таблицы, наглядные пособия. Контрольные вопросы для усвоения темы: Что изучает биомеханика? Что такое центральная окклюзия? Что такое центральное соотношение мыщелков? Раскрыть понятие «задняя контактная позиция» Раскрыть понятие «центральная шарнирная ось» Что такое фигура Посельта? Чему равен угол сагитального резцового пути? Чем образован угол Бенета? Что такое готический угол? Что такое динамическая окклюзия? Содержание темы: Биомеханика зубочелюстной системы - наука о взаимодействии зубных рядов и ВНЧС во время артикуляционных движений нижней челюсти, осуществляемых жевательными мышцами под контролем ЦНС. Под окклюзией понимается любое смыкание зубных рядов (или отдельных зубов) верхней и нижней челюсти. Если это смыкание осуществляется без движения нижней челюсти, оно определяется как статическая окклюзия. Максимальная окклюзия (интеркуспидация) характеризуется максимальным количеством контактирующих точек при смыкании зубов. Статическая окклюзия, возникающая в привычном положении челюстей, называется привычной окклюзией. До сих пор применявшийся термин «прикус» выходит из использования, так как не может отражать сути состояния смыкания зубных рядов. Так, во многих случаях в привычной окклюзии пациенты не достигают максимального контакта между зубными рядами. При привычном смыкании нижняя челюсть занимает другое окклюзионное положение, которое не соответствует максимально возможному контакту. Эта клинически значимая проблематика не находила отражения в ранее распространенном наименовании «прикус», именно поэтому в настоящее время оно не употребляется. Похожая ситуация сложилась и с обозначением положения нижней челюсти относительно верхнего зубного ряда и основания черепа. В этой связи клиническое значение имеет современное понятие центрального положения (позиции) мыщелков (центрального соотношения) как краниовентрального (верхнепереднего) положения обоих мыщелков с отсутствием бокового смещения, при физиологичном соотношении мыщелков и суставных дисков. Когда это центральное положение мыщелков соотносится с максимальной окклюзией, то данное положение называется центральной окклюзией. (Рис.1)  Рис.1 Позиция нижней челюсти при возникновении преждевременных контактов на некоторых зубах в центральном положении мыщелков может называться центральной контактной позицией (старый термин «задняя контактная позиция» некорректный, так как часто бывают случаи, когда при расслаблении мышц нижняя челюсть находится в более передней позиции по сравнению с множественной окклюзией). (Рис. 2)  Рис. 2 Неподвижная ось вращения нижней челюсти при движениях открывания и закрывания называется шарнирной осью. Для шарнирной оси, определяемой в центральном положении мыщелков, в современной стоматологии применяется наименование «центральная шарнирная ось» (ранее использовался термин «терминальная шарнирная ось»). (Рис. 3)  Рис. 3 Движения нижней челюсти в сагитальной плоскости можно изучать на уровне суставной головки и зубов. Поссельт описал фигуру пограничных движений в сагитпльной плоскости, которая может быть представлена на уровне резцов, моляров и мыщелков. (Рис. 4)  Рис. 4 Фигура Поссельта: Центральная контактная позиция Максимальная окклюзия (интеркуспидация) Передняя окклюзия в положении резцов встык Максимальная протрузия Максимальное открывание рта Максимальное открывание рта при центральном положении мыщелков 1-6. Дуга шарнирного движения нижней челюсти при открывании рта при центральном положении мыщелков Положение физиологического покоя нижней челюсти Движения мыщелка в сагитальной плоскости. Фазы открывания рта. (Рис. 5)  Рис. 5 При открывании рта до 12 мм в суставе происходят шарнирные движения, центр ротации — шарнирная ось (первая фаза открывания рта). При дальнейшем открывании рта начинаются поступательные движения: головки скользят (вместе с дисками) по заднему скату суставного бугорка (вторая фаза открывания рта). При максимальном открывании рта головка с диском останавливается у вершины суставного бугорка и в этом положении вновь происходит вращение головки вокруг шарнирной оси (третья фаза открывания рта). Движение нижней челюсти в переднем (вентральном) направлении называется протрузией, движение нижней челюсти в противоположном (дорсальном) направлении - ретрузией. Сагитальный суставной путь – расстояние, которое проходит мыщелок нижней челюсти при ее движении из положения максимальной окклюзии в положение передней окклюзии (в среднем около 10 мм). Угол сагитального суставного пути – угол, образованный сагитальным суставным путем и окклюзионной плоскостью (Камперовской плоскостью). По данным Гизи в среднем равен 33°. Сагитальноый резцовый путь – путь, совершаемый нижними резцами при выдвижении нижней челюсти вперед. Угол сагитального резцового пути – угол, образованный пересечением траектории сагитального резцового пути с окклюзионной плоскостью. Среднее значение 40 - 50°. Трансверзальные движения нижней челюсти. Медиотрузия – смещение мыщелка и боковой группы зубов соответствующей стороны медиально (балансирующая, медиотрузионная сторона). Латеротрузия – смещение мыщелка и боковой группы зубов соответствующей стороны латерально (рабочая, латеротрузионная сторона). Трансверзальный суставной путь – траектория движения медиотрузионного мыщелка при сокращении нижней головки латеральной крыловидной мышцы на одноименной стороне. Угол Бенетта – угол трансверзального суставного пути образуется при пересечении сагитального суставного пути и трансверзального суставного пути на медиотрузионной (балансирующей) стороне в среднем он равен 15-17°. Угол трансверзального резцового пути (готический угол) – угол, образованный пересечением траекторий движения центральной межрезцовой точки встороны при боковых движениях (100 - 110°). Динамическая окклюзия – контакт зубов при выполнении движений. Фронтальная направляющая – динамическая окклюзия, возникающая между верхними и нижними резцами. Клыковая направляющая – динамическая окклюзия, возникающая между клыками. Групповая направляющая – динамическая окклюзия, возникающая между несколькими зубами боковой группы. Преконтакт – преждевременный контакт какого-либо зуба или группы зубов. Список дополнительной литературы: Славичек Р. Жевательный орган. Функции и дисфункции / Р. Славичек. – Издательский дом «Азбука стоматолога», 2008. – 543 с.: ил. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Ю.А. Петросов. – Краснодар: Совет. Кубань, 2007. – 304 с.: ил. Ивасенко П.И. с соавт. Патология височно-нижнечелюстного сустава: клиника, диагностика и принципы лечения / П.И. Ивасенко, М.И. Мискевич, Р.К. Савченко, Р.В. Симахов. – СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2007. – 80с.: ил. Иде Й., Наказава К. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава / Й.Иде, К. Наказава. – Издательский дом «Азбука», 2004. – 114 с.: ил. Лебеденко И.Ю. Инструментальная функциональная диагностика зубочелюстной системы : Учеб. пособ. / И.Ю.Лебеденко, С.Д.Арутюнов, М.М.Антоник. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 80 с. : ил. Занятие № 2. Тема: Артикуляторы. Их виды, применение. Анализ моделей челюстей в артикуляторах Цель занятия: изучить строение артикуляторов, познакомиться с методикой анализа моделей челюстей Материальное оснащение: таблицы, наглядные пособия. Контрольные вопросы для усвоения темы: Что такое «артикулятор? Какие типы артикуляторов существуют? Что такое дуговые и бездуговые артикуляторы? Какие преимущества и недостатки имеют разные типы артикуляторов? Содержание темы: Основные типы артикуляторов. Артикуляторы можно подразделить на два основных типа в зависимости от возможности настройки суставных и резцовых путей (1-й тип) и от особенностей устройства суставного механизма (2-й тип). К первому типу относятся среднеана-томические и индивидуально настраиваемые (частично или полностью) артикуляторы, ко второму типу — дуговые («Агсоп») и бездуговые («Non-Arcon») (рис 6). Среднеанатомический артикулятор имеет фиксированные суставные и резцовые углы и может быть использован при протезировании беззубых челюстей. Полурегулируемые артикуляторы имеют механизмы воспроизведения суставных и резцовых путей, которые можно настраивать по средним данным, а также по индивидуальным углам этих путей, полученным у пациента (блоки, фиксирующие боковые и переднюю окклюзии).  Рис.6 Слева артикулятор типа «аркон», сприва – «нон-аркон» Для настройки полностью регулируемых артикуляторов необходимы пантографические или аксио-графические записи движений нижней челюсти (артикуляторы «TMJ», «Stuart» и др.). Полностью регулируемая имитация движений нижней челюсти предполагает не только наличие соответствующего артикулятора, но прежде всего регистрацию соответствующих данных у пациента, поэтому полностью регулируемые ар тикуляторы применяют в основном при полной реконструкции окклюзии. Вместо них на практике, как правило, используют частично регулируемые индивидуальные артикуляторы в сочетании с полученными у пациента блоками, фиксирующими переднюю и боковые окклюзии, и переносом соответствующих показаний в артикулятор. Суставной механизм полурегулируемых артикуляторов может быть двух типов. Первый тип используют в дуговом универсальном артикула-торе типа «Агсоп». Он состоит из подвижного шарика, имитирующего суставную головку на нижней раме артикулятора. Суставная ямка, по которой перемещается шарик, находится в верхней части его суставного механизма. В суставном механизме бездугового артикулятора типа «Non-Ar-соп» колея для перемещения суставного шарика располагается в нижней, а шарик — в верхней части прибора. Артикуляторы типа «Агсоп» имеют свободно подвижную ось и движения нижней челюсти в них направляются ок-клюзионными поверхностями зубов. Такие артикуляторы универсальны, так как могут быть применены для изучения окклюзии и естественных, и искусственных зубных рядов. Применяют также артикуляторы, в которых сагиттальные движения осуществляются как в артикуляторе «Non-Arcon», а трансверсальные — как в артикуляторе типа «Агсоп». Кроме суставного механизма, артикуляторы имеют резцовую подставку (тарелочку), в которую упирается резцовый стержень, удерживающий вертикальное расстояние между рамами. Эти приспособления используют для настройки переднего и бокового резцовых путей при восстановлении передних зубов. Таким образом, в устройстве артикулятора предусмотрен задний (суставной механизм) и передний (резцовый стержень и резцовая подставка) ограничительные ком поненты движений нижней челюсти. Для изготовления большинства видов ортопедических конструкций допустимо использование полурегулируемых артикуляторов. Преимущества использования артикуляторов типа «Агсоп»: суставной механизм имеет сменные модули и направляющие элементы для индивидуального варьирования формы суставных ямок и особенностей движений суставных головок; увеличение межальвеолярной высоты и связанное с ним удлинение резцового штифта не изменяет настройку суставных путей относительно камперовской (или франкфуртской) горизонтали, которая всегда идентична с верхней частью артикулятора; при программировании медиотрузионного движения с помощью эксцентрических регистратов не нужно производить последующую настройку сагиттального суставного движения; соответствие построения артикулятора анатомии сустава человека позволяет лучше представить (понять) биомеханику движений нижней челюсти. Артикулятор «Non-Arcon» имеет следующие недостатки: увеличение вертикальных соотношений челюстей и связанное с ним удлинение резцового штифта изменяет настройку угла сагиттального суставного пути по отношению к камперовской горизонтали, поскольку последняя представляет собой верхнюю часть артикулятора, в то время как настройка сагиттального суставного пути происходит по нижней части артикулятора (конструктивная особенность). Рамы артикулятора должны быть всегда параллельны; невозможность изменения формы суставной головки и суставного бугорка; трудности в установке углов Беннетта. Если этот угол более 5°, то по таблице нужно изменить угол суставного пути, который уже настроен; расположение головки (шарика) в верхней части, а ямки в нижней части не соответствуют строению естественного ВНЧС человека, что затрудняет понимание функции этого сустава. Преимущество артикуляторов «Non-Arcon» — надежная фиксация головок (шариков) в положении центральной окклюзии. Однако эти артикуляторы сложны в настройке на индивидуальную функцию, поэтому при их применении суставные и резцовые углы определяют при-кусньши блоками в дуговых арти-куляторах, а затем величины этих углов переносят в бездуговые артикуляторы. Список дополнительной литературы: Славичек Р. Жевательный орган. Функции и дисфункции / Р. Славичек. – Издательский дом «Азбука стоматолога», 2008. – 543 с.: ил. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Ю.А. Петросов. – Краснодар: Совет. Кубань, 2007. – 304 с.: ил. Ивасенко П.И. с соавт. Патология височно-нижнечелюстного сустава: клиника, диагностика и принципы лечения / П.И. Ивасенко, М.И. Мискевич, Р.К. Савченко, Р.В. Симахов. – СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2007. – 80с.: ил. Иде Й., Наказава К. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава / Й.Иде, К. Наказава. – Издательский дом «Азбука», 2004. – 114 с.: ил. Лебеденко И.Ю. Инструментальная функциональная диагностика зубочелюстной системы : Учеб. пособ. / И.Ю.Лебеденко, С.Д.Арутюнов, М.М.Антоник. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 80 с. : ил. Хватова В.А. Клиническая гнатология /В.А. Хватова М.: Медицина, 2005. - 292 с.: ил. Занятие № 3. Тема: Клинико-лабораторные методы исследования Цель занятия: изучить основные методы исследования в гнатологии Материальное оснащение: таблицы, наглядные пособия. Контрольные вопросы для усвоения темы: Какие методы исследования относятся к клиническим? Что выясняют при пальпации мышц жевательной группы? На что обращают внимание при пальпации ВНЧС? Содержание темы: Все методы исследования, применяемые при диагностировании зубочелюстных аномалий условно подразделяются на клинические и параклинические. Клинические методы включают опрос, осмотр, пальпацию, перкуссию, зондирование, аускультацию. Эти методы применяются в клинике у кресла больного. При осмотре больного обращается внимание на телосложение, физическое развитие, форму рук, головы. Изучаются особенности конфигурации лица: выраженность носогубных и подбородочных складок, сглаженность контуров лица, зияние ротовой щели, выстояние альвеолярной части, губ и подбородка, укорочение нижней части лица, асимметрии лица. Путем пальпации определяется мышечный тонус губ и толщина слоя мягких тканей. Осанка больного и его манера держаться, осанка также должны быть учтены врачом. Следующим этапом осмотра является пальпация височно-ниж-нечелюстных суставов, в частности, через наружные слуховые проходы. Обращается внимание на возможное щелкание и хруст во время открывания рта, а также на характер щелчка (в начальный или конечный момент открытия рта). Полезно обратить внимание на характер движения нижней челюсти (прямо, равномерно, поступательно, толчкообразно, ступенчато, со смещением в сторону) при открывании и закрывании рта, а также возможность перемещения ее вперед, назад или в сторону. Обращается также внимание на смещение или, наоборот, выравнивание межрезцовых линий во время открывания рта. Врач оценивает высоту ротовой щели при максимально открытом рте. При необходимости проводится аускультация височно-нижнечелюстных суставов. Затем исследуют полость рта пациента: слизистую оболочку, положение и степень развития уздечек верхней и нижней губ, языка, форму и величину языка, размах его движений, глубину свода твердого неба, развитие альвеолярных частей челюстей и апикального базиса по сравнению с зубной и альвеолярной дугой. Подробному изучению подлежит форма, величина и количество зубов, их состояние и расположение в зубных рядах, форма зубных дуг, соотношение челюстей и зубных рядов, вид прикуса. Практически безразлично, в каком порядке обследовать: начать с верхней или нижней челюсти, с правой или левой стороны, но следует приучаться прово дить обследование по определенной системе. Обычно начинают с групп резцов, дальше осматривают клыки, премоляры и, наконец, моляры. После этого заполняют зубную формулу. Данные анамнеза, клинического осмотра и специальных исследований заносятся в соответствующие графы амбулаторной карты. Для изучения конфигурации лица до ортодонтического лечения и после него пользуются фотоснимками фаса и профиля (размером 9x12 см). Фотографии фаса лица имеют диагностическое значение при сужении челюстей, резко выраженной протрузии переднего участка верхнего зубного ряда, при глубоком или открытом прикусе, в случаях асимметрии лица. Фотографии профиля помогают уточнить степень выраженности таких аномалий, как дистальный, мезиальный, глубокий или открытый прикус. Больных фотографируют в трех проекциях: в фас с сомкнутыми губами, в фас с обнаженными и сомкнутыми в положении центральной окклюзии зубными рядами и в профиль. Голову при взгляде вперед устанавливают прямо, чтобы воображаемая сагиттальная и орбитальная плоскости были перпендикулярны полу фотокабинета, а франкфуртская горизонталь — параллельна ему. Губы и мышцы подбородка не должны быть напряжены. Список дополнительной литературы: Славичек Р. Жевательный орган. Функции и дисфункции / Р. Славичек. – Издательский дом «Азбука стоматолога», 2008. – 543 с.: ил. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Ю.А. Петросов. – Краснодар: Совет. Кубань, 2007. – 304 с.: ил. Ивасенко П.И. с соавт. Патология височно-нижнечелюстного сустава: клиника, диагностика и принципы лечения / П.И. Ивасенко, М.И. Мискевич, Р.К. Савченко, Р.В. Симахов. – СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2007. – 80с.: ил. Иде Й., Наказава К. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава / Й.Иде, К. Наказава. – Издательский дом «Азбука», 2004. – 114 с.: ил. Лебеденко И.Ю. Инструментальная функциональная диагностика зубочелюстной системы : Учеб. пособ. / И.Ю.Лебеденко, С.Д.Арутюнов, М.М.Антоник. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 80 с. : ил. Хватова В.А. Клиническая гнатология /В.А. Хватова М.: Медицина, 2005. - 292 с.: ил. Занятие № 4. Тема: Дополнительные методы исследования и постановки диагноза Цель занятия: изучить дополнительные методы исследования в гнатологии Материальное оснащение: таблицы, наглядные пособия. Контрольные вопросы для усвоения темы: Какие методы исследования относятся к инструментальным? Что такое реография? Что позволяет выяснить телерентгенография? С какой целью применяется компьютерная томография? Содержание темы: К параклиническим относятся инструментальные, лабораторные и рентгенологические методы исследования. Инструментальные методы делятся на антропометрические, графические, кефалометрические и функциональные. Антропометрические исследования проводят на моделях челюстей. Запись суставных углов проводится методом аксиографии. Этот метод позволяет осуществить графическую регистрацию траектории смещения головки нижней челюсти и диска при различных движениях нижней челюсти с помощью аксиографа. При изучении функционального состояния мышц челюстнолицевой области используются электромиографические и электромио-тонометрические методы исследования. Артрофонометрия. Метод, определяющий состояние сустава по шумам, возникающим при его функционировании. Для ВНЧС важным диагностическим признаком его дисфункции является именно наличие шумовых явлений, таких как щелчки, крепитация и др. Шумовые явления в области ВНЧС возникают при движениях нижней челюсти: открывании и закрывании рта. Механизм образования щелкания или хруста связан со взаимодействием головки нижней челюсти и суставного диска. При асинхронном перемещении головки и диска возникает щелкание, при нарушениях суставных поверхностей ВНЧС и деструкции диска наблюдается похрустывание. Для исследования шумовых явлений чаще всего используются стетофо-нендоскоп или высокочувствительные микрофоны, связанные с компьютером, на котором можно провести спектральный анализ шумов. Реография. Метод, позволяющий судить о состоянии гемодинамики ВНЧС. Реограмма записывается в состоянии функционального покоя и при различных функциональных нагрузках (смыкании зубных рядов, жевании и др.). Полученная реограмма оценивается по форме, амплитудным и временным показателями. Рентгенологическое исследование необходимо для уточнения диагноза, определения плана и прогноза лечения, изучения изменений, происходящих в процессе лечения. Важно, в зависимости от цели, правильно выбрать наиболее эффективный метод рентгенологического обследования. Наиболее информативными методами являются: ортопантомография, телерентгенография в боковой и прямой проекциях, томография (зонография) ВНЧС, компьютерная томография. Список дополнительной литературы: Славичек Р. Жевательный орган. Функции и дисфункции / Р. Славичек. – Издательский дом «Азбука стоматолога», 2008. – 543 с.: ил. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Ю.А. Петросов. – Краснодар: Совет. Кубань, 2007. – 304 с.: ил. Ивасенко П.И. с соавт. Патология височно-нижнечелюстного сустава: клиника, диагностика и принципы лечения / П.И. Ивасенко, М.И. Мискевич, Р.К. Савченко, Р.В. Симахов. – СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2007. – 80с.: ил. Иде Й., Наказава К. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава / Й.Иде, К. Наказава. – Издательский дом «Азбука», 2004. – 114 с.: ил. Лебеденко И.Ю. Инструментальная функциональная диагностика зубочелюстной системы : Учеб. пособ. / И.Ю.Лебеденко, С.Д.Арутюнов, М.М.Антоник. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 80 с. : ил. Хватова В.А. Клиническая гнатология /В.А. Хватова М.: Медицина, 2005. - 292 с.: ил. Занятие № 5. Тема: Основные направления комплексного лечения. Планирование тактики ведения пациентов Цель занятия: изучить основные направления комплексного лечения Материальное оснащение: таблицы, наглядные пособия. Содержание темы: Комплексный подход к лечению ортодонтических пациентов с нарушениями в ВНЧС, а так же профилактика возможных нарушений включает в ортодонтическое/ортопедическое, медикаментозное, физиотерапевтическое лечение. Основные задачи лечения больных с учетом гнатологии: снижение нагрузки на сустав, устранение боли, миалгии, активация метаболических процессов в костной и хрящевой тканях сустава. В лечении пациентов с проблемами ВНЧС могут принимать участие широкий круг специалистов в зависимости от общесоматического состояния пациента. Это могут быть эндокринологи, неврологи, челюстно-лицевые хирурги, мануальные терапевты и др. Лечение заболеваний ВНЧС и жевательных мышц подразделяется на симптоматическое (начальное), этиологическое (устранение причины заболевания), реконструктивное (ортодонтическое, избирательное сошлифовывание, реконструкция окклюзии ортопедическими и хирургическими методами). Избирательное сошлифовывание (ИС) рекомендуется проводить на третьем, заключительном этапе лечения после снятия боли, напряжения мышц и успешной диагностики. Боль может быть артрогенного, миогенного, неврогенного и психогенного происхождения. Сошлифовывание твердых тканей моляров — необратимый процесс, он может вызвать компрессию в суставе, дис-тальное смещение суставных головок. Обнаруженные при начальной диагностике суперконтакты могут быть результатом напряжения в жевательных мышцах. Психологическая коррекция предусматривает: снятие у пациента эмоционального напряжения, тревоги; предотвращение и снятие ятрогенных состояний. Физиотерапия — эффективный консервативный метод лечения мы-шечно-суставной дисфункции и заболеваний ВНЧС. Выбор метода лечения зависит от клинической картины заболевания, результатов рентгенологических, электромиографических и других методов исследования, индивидуальной переносимости пациентом тех или иных лекарств и физических методов воздействия. При острых артритах и болевых дисфункциях ВНЧС эффективны микроволны на область сустава и импульсный ток (флюктуоризация) на область жевательных мышц. Санти- или дециметровые микроволны оказывают противовоспалительное действие, а флюктуоризация — обезболивающее. Курс лечения 10 процедур в сочетании обоих методов. Физиотерапию нужно применять в сочетании с релаксационными аппаратами и психотерапией, общим массажем и миогимнастикой. Применяют поверхностный, глубокий, самомассаж, профессиональный массаж жевательных мышц, лица, шеи и головы. Цели миогимнастики — научить больного при открывании рта осуществлять синхронные вращательные и поступательные движения обеих головок, устранить передние движения нижней челюсти в начале открывания рта, боковые смещения нижней челюсти при открывании рта, усилить те жевательные мышцы, функция которых способствует устранению боковых смещений нижней челюсти. Миогимнастика наиболее эффективна при преобладании функциональных нарушений, в начальных стадиях заболевания, при отсутствии артроза, ревматоидного артрита и правильном положении суставных головок в ямках в положении центральной окклюзии. Биологическая обратная связь — психологический метод, с помощью которого объясняют пациенту связь повышенной мышечной активности жевательных мышц с имеющимися у него симптомами (боль, бруксизм и др.), тренируют пациента в достижении миорелаксации. При этом используют электромиографию. Поверхностные электроды устанавливают на жевательные мышцы, регистрируют ЭМГ-актив-ность при сжатии челюстей и в покое. Пациент на экране электромиографа видит активность своих мышц и находит положение нижней челюсти при физиологическом покое, когда имеется минимальная активность мышц. Кроме того, он видит связь высокой активности мышц при сжатии челюстей и нарастание при этом имеющихся симптомов. Список дополнительной литературы: Славичек Р. Жевательный орган. Функции и дисфункции / Р. Славичек. – Издательский дом «Азбука стоматолога», 2008. – 543 с.: ил. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Ю.А. Петросов. – Краснодар: Совет. Кубань, 2007. – 304 с.: ил. Ивасенко П.И. с соавт. Патология височно-нижнечелюстного сустава: клиника, диагностика и принципы лечения / П.И. Ивасенко, М.И. Мискевич, Р.К. Савченко, Р.В. Симахов. – СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2007. – 80с.: ил. Иде Й., Наказава К. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава / Й.Иде, К. Наказава. – Издательский дом «Азбука», 2004. – 114 с.: ил. Лебеденко И.Ю. Инструментальная функциональная диагностика зубочелюстной системы : Учеб. пособ. / И.Ю.Лебеденко, С.Д.Арутюнов, М.М.Антоник. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 80 с. : ил. Хватова В.А. Клиническая гнатология /В.А. Хватова М.: Медицина, 2005. - 292 с.: ил. Занятие № 6. Тема: Лечебно-диагностические аппараты. Показания к шинотерапии Цель занятия: изучить показания к аппаратному лечению Материальное оснащение: таблицы, наглядные пособия. Содержание темы: Ортодонтическими аппаратами можно устранить неправильное положение зубов, аномалии зубных рядов, аномалии смыкания, обусловленные нарушением развития альвеолярной части, а также смещением нижней челюсти. Что касается роста челюстей, то на него можно влиять лишь во время формирования зубочелюстной системы в детском возрасте (сменном и молочном прикусе). Причем, это осуществимо только в тех пределах, в которых он был нарушен под влиянием неблагоприятных условий развития ребенка в постна-тальном периоде. С помощью ортодонтической аппаратуры можно также устранить механические факторы, мешающие нормальному развитию челюстей, альвеолярной части и расположению зубов. В более старшем возрасте, когда закончится формирование гнатического отдела лица, изменить форму челюсти чрезвычайно трудно. Поэтому после смены зубов подлежат лечению аномалии, связанные с нарушением развития зубов, альвеолярной части и смещением нижней челюсти и нецелесообразно исправлять скелетные формы (нижняя прогнатия и др.). Для лечения и профилактики аномалий применяются следующие методы: аппаратурный; аппаратурно-хирургический; хирургический; функциональный (миогимнастика, лечебная гимнастика и др.). Аппаратурный метод устранения аномалий рассчитан на применение различных механических приспособлений (ортодонти-ческих аппаратов), с помощью которых удается изменить в желаемом направлении взаимоотношение зубных рядов, их форму, положение отдельных или групп зубов. Аппаратурный метод наиболее эффективен в детском и юношеском возрасте. Основным препятствием к изменению формы зубных дуг, положения зубов является кортикальная пластинка челюстей и альвеолярной части. Для ее ослабления производят компактостеотомию или другое хирургическое вмешательство, после чего следует аппаратурное воздействие. Оперативное пособие здесь играет вспомогательную роль. Этот метод (аппаратурно-хирургический) устранения аномалий жевательно-речевого аппарата рекомендуется применять у взрослых, т.е. в возрасте, когда сроки аппаратурного лечения затягиваются, либо оно неэффективно. Хирургические методы устранения аномалий применяются тогда, когда необходима реконструкция органа с изменением его формы, чего с помощью ортодонтических аппаратов сделать не удается. Хирургическое пособие обычно применяется после того, как закончится рост челюстей. К функциональным методам устранения аномалий относится миогимнастика. Она также выполняет и профилактическую роль. С помощью специальных гимнастических комплексов проводится тренировка жевательных и мимических мышц. Накусочные пластинки — пластмассовые базисы, накладываемые на одну из челюстей и частично перекрывающие отдельные участки ок-клюзионной поверхности (в области передних или боковых зубов) кламмерами, пластмассовыми накладками. Это релаксационные аппараты для кратковременного использования (например, только ночью). Если их применяют постоянно, происходит выдвижение зубов, выключенных из контактов, и такой аппарат становится не лечебно-диагностическим, а ортодонтиче-ским. Окклюзионные шины отличаются тем, что перекрывают все зубы и могут применяться более длительное время. Окклюзионные шины защищают твердые ткани зубов от повышенной механической нагрузки, эффективны для шинирования зубов при пародонтитах. Показания к применению шин: заболевания ВНЧС, мышечно-сус-тавная дисфункция, парафункции с симптомами болезненной пальпации жевательных мышц. Цели использования: снятие боли и дискомфорта в околоушно-жевательной области без структурных изменений окклюзии; профилактика стираемости окклюзионных поверхностей зуба; подготовка к запланированному увеличению межальвеолярного расстояния; подготовка к обширной ортопедической реконструкции; репозиция суставных головок и дисков ВНЧС при их смещении; снятие травмы с задисковой зоны при передней дислокации диска без репозиции; увеличение межальвеолярного расстояния; устранение преждевременных контактов; расслабление жевательных мышц и мышц шеи; окклюзионная и нейромышечная стабилизация. Список дополнительной литературы: Славичек Р. Жевательный орган. Функции и дисфункции / Р. Славичек. – Издательский дом «Азбука стоматолога», 2008. – 543 с.: ил. Петросов Ю.А. Диагностика и ортопедическое лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава / Ю.А. Петросов. – Краснодар: Совет. Кубань, 2007. – 304 с.: ил. Ивасенко П.И. с соавт. Патология височно-нижнечелюстного сустава: клиника, диагностика и принципы лечения / П.И. Ивасенко, М.И. Мискевич, Р.К. Савченко, Р.В. Симахов. – СПб.: ООО «МЕДИ издательство», 2007. – 80с.: ил. Иде Й., Наказава К. Анатомический атлас височно-нижнечелюстного сустава / Й.Иде, К. Наказава. – Издательский дом «Азбука», 2004. – 114 с.: ил. Лебеденко И.Ю. Инструментальная функциональная диагностика зубочелюстной системы : Учеб. пособ. / И.Ю.Лебеденко, С.Д.Арутюнов, М.М.Антоник. - М. : МЕДпресс-информ, 2010. - 80 с. : ил. Хватова В.А. Клиническая гнатология /В.А. Хватова М.: Медицина, 2005. - 292 с.: ил. |