БОТАНИКА. Микроспорои микрогаметогенез

Скачать 0.87 Mb. Скачать 0.87 Mb.

|

|

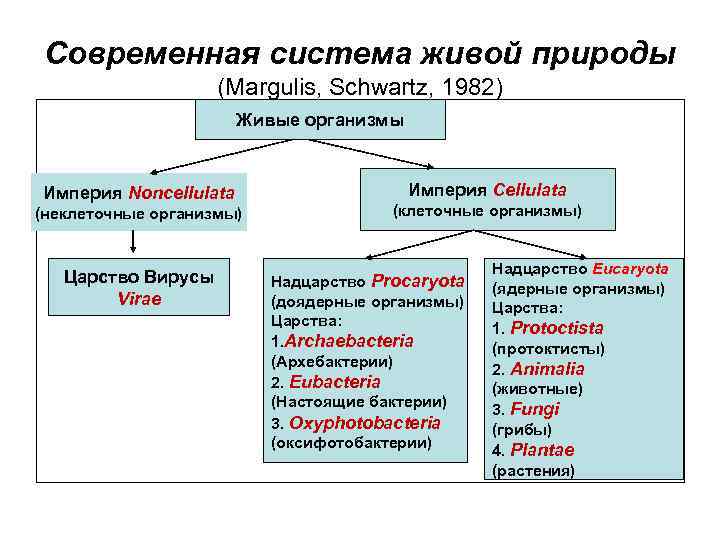

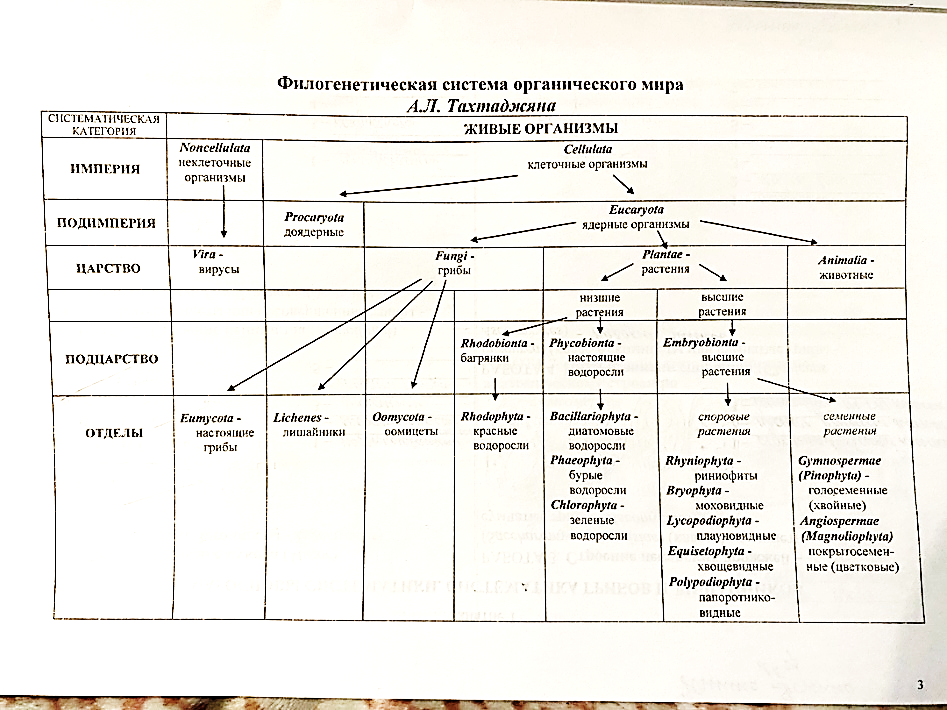

ОПЫЛЕНИЕ. В начале лета семенные и кроющие чешуи раздвигаются и семязачатки готовы к приему пыльцы. Микропиле к моменту опыления начинает выделять опылительную жидкость. Пыльца переносится ветром, попадает на шишку, погружается в опылительную жидкость и начинается процесс реабсорбции. Остатки жидкости на наружной поверности семяпочки подсыхают и закрывают микропиле. Пыльца, попавшая на семязачаток, прорастает. После опыления семенные чешуи сближаются и остаются прижатыми друг к другу до созревания семян. Через некоторое время после опыления начинается оплодотворения. По времени он растянут на 12-14 месяцев. Клетка-трубка прокладывает путь к яйцеклетке. Достигнув яйцеклетки, конец трубки разрывается и один спермий соединется с яйцелктекой, а второй погибает. Из зиготы развивается зародыш, из интегументов образуется семенной покров, а весь семязачаток превращается в семя. Семяпочка плотно прирастает к семенной чешу и образует прозрачное крылышко вокруг смени, способствующее распространению семян ветром. Голосеменные разноспоровые растения, есть однодомные и двудомные формы. Микроспоры образуются в микроспорангиях, которые располагаются на микроспорофиллах, а мегаспоры-в мегаспорангиях, развивающихся на мегаспорофиллах. У большнсвта голосем растений микро- и мегаспорофиллы собраны в стробилы (шишки). Ось стробила-укороченный спороносный побег, стебель со спороносными листьями. В цикле развития голосеменных растений выделяют два взаимно связанных и взаимно дополняющих процесса микроспоро и микрогаметогенез и мегаспоро- мегагаметогенез. МИКРОСПОРО-И МИКРОГАМЕТОГЕНЕЗ Сосна лесная, как все голосеменные, разноспоровое растение. Ранней весной на концах ветвей образуются пучки мужских шишек (стробилы), зеленоватого цвета, вытянутые в длину. Стробилы однополые, содержат видоизмененные листья - микроспорофиллы, в микроспорангиях которых образуются микроспоры (сп). Спорангии располагаются с нижней стороны микроспорофиллов. Внутри спорангия содержится сперматогенная ткань (материнские клетки), которой клетки подвергаются редукционному делению (мейоз). Вокруг гаплоидных клеток формируются споры. Спора имеет наружную-экзину и внутр-интину оболочки. Далее спора превращается в пыльцевое зерно. Процесс образования пыльц зерна начинается, когда спора находится на семяпочке. Внутри споры в рузельтате митотических делений образуется несколько клеток, среди которых крупная-антеридиальная клетка. Эта клетка делится митотически и образует -клетку трубки и генеративную клетку. Из генеративной образуются две мужские гаметы-спермации. Голосеменные разноспоровые растения, есть однодомные и двудомные формы. Микроспоры образуются в микроспорангиях, которые располагаются на микроспорофиллах, а мегаспоры-в мегаспорангиях, развивающихся на мегаспорофиллах. Убольшнсвта голосем растений микро- и мегаспорофиллы собраны в стробилы (шишки). Ось стробила-укороченный спороносный побег, стебель со спороносными листьями. В цикле развития голосеменных растений выделяют два взаимно связанных и взаимно дополняющих процесса микроспоро и микрогаметогенез и мегаспоро- мегагаметогенез. МЕГАСПОРО-И МЕГАГАМЕТОГЕНЕЗ. Женские шишки образуются на концах побегов текущего года. Молодые шишки красноватого цвета, состоят из стержня и плотно прилегающей чешуи. Чешуя двух типов-наружная кроющая и внутренняя семязачатка. На семянной вначале образуется нуцеллус, который затем обрастает интегументами. В нуцеллусе имеется одна клетка-археспориальная, способная делиться путем мейоза. В результате редукционного деления образуется четыре гаплоидные споры, из которых три рассасываются, а из 1 обрауется эндосперм. В верхней части семяпочки из эндосперма формируются два примитивных архегония, у различных видов голосеменных от 2 до 16 архегониев. В кажлм архегонии образуется по женской гамете-яйцеклетке. ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ характеризуются телом, расчлененным на стебель, лист и корень, наличием центрального стеблевого цилиндра (стеля), многоклеточных половых органов. На основании первого признака эту группу и называют листостебельные или побеговые растения (Cormobionta). Характерной особенностью этих растений является чередование двух поколений – полового (гаметофита, гаплобионта) и бесполого (спорофита, диплобионта). Многоклеточные органы образуют на гаметофите гаметогангии, а на спорофите – спорангии. Половые органы обычно двух типов – мужские (антеридии) и женские (архегонии). После полового процесса образуется зигота с двойным набором хромосом, которая дает начало многоклеточному зародышу. Все высшие растения объединяются в 9 отделов, из которых первые два – полностью вымершие: 1. Риниофиты, или псилофиты (Rhynióphyta). 2. Зостерофиллофиты (Zosterophyllophyta). 3. Моховидные (Bryophyta). 4. Плауновидные (Lycopodiophyta). 5. Псилотовидные (Psilotopsida). 6. Хвощевидные (Equisétum). 7. Папоротниковидные (Polypodióphyta). 8. Голосеменные (Gymnospérmae). 9. Покрытосеменные (Magnoliophyta). ОТДЕЛ ЛИШАЙНИКИ(Lychenes) относится к царству Грибы. Лишайники представляют собой симбиотический организм гриба (сумчатые или базидиальные) и водоросли (зеленые или сине-зеленые). По морфологическому строению слоевища различают три основных типа лишайников: накипной (корковый), листоватый и кустистый. У лишайников в зависимости от анатомического строения различают два типа слоевищ: 1) гомеомерное слоевище, когда водоросли разбросаны по всей толще слоевища; 2) гетеромерное слоевище, когда водоросли образуют в слоевище обособленный слой. Питание у них представлено двумя противоположными типами автотрофным (водоросли) и гетеротрофным (грибы). Размножаются вегетативным, бесполым и половым путями. Наиболее известны лишайники из родов Кладония – Cladonia, Цетрария – Cetraria, Пармелия – Parmelia. Поскольку лишайники распространены очень широко, они играют одну из решающих ролей в природе в качестве продуцентов биомассы. Поселяясь на горных породах, они берут участие в их химическом выветривании. После их отмирания образуется небольшое количество гумуса, на котором уже могут поселиться другие растения. Потому их и называют «пионерами растительности». Лишайники, живущие на деревьях, не причиняют им непосредственного вреда, поскольку не являются паразитами, но могут служить местом укрытия и размножения насекомых — вредителей. Практическое значение лишайников довольно велико. На Севере они служат основным кормом для оленей зимой. Из некоторых видов лишайников получают краску и лакмус, необходимый химической промышленности. Многие виды лишайников используют в медицине и парфюмерной промышленности. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ.растения являются одними из древнейших на планете. Произошли они от папоротников и первые представители данного отдела датируются поздним девонским периодом. Наибольшего пика развития они достигли уже в конце палеозойского периода. Жизненные формы данного отдела, в основном, составляют деревья и кустарники. Отличительной характеристикой их является то, что все они вечнозеленые растения. Хотя встречаются виды листопадных деревьев и лиан. Особенностью строения данного отдела растений является наличие семязачатков, которые в дальнейшем преобразуются в семя, но при этом цветок и плод отсутствуют. Такой орган, как лист, у данных растений имеет разнообразные формы: чешуевидные; игольчатые; перистые, двулопастные; разветвленные. Семяпочки располагаются свободно внутри чешуевидных листьев. У семейства Хвойных они формируют спиралевидную шишку, в которой созревают семена. Шишки хвойных растений бывают мужские и женские. В мужской шишке формируются пыльцевые зёрна, которые с помощью ветра переносятся на женскую шишку. Классификация. Голосеменные разделяются на четыре класса: хвойные: кедр, кипарис, пихта, можжевельник, лиственница, ель гнетовые : гнетум, эфедра саговниковые гинкговые Pinus sibirica - сосна сибирская, Picea obovata - ель сибирская, Abies sibirica - пихта сибирская, Larix sibirica - лиственница сибирская Самым распространённым классом являются Хвойные. Растут они на всех континентах планеты. У таких деревьев и кустарников листья чешуевидные или игольчатые. Сосуды в древесине отсутствуют, зато есть трахеиды (удлинённые древесные клетки). У всех представителей класса Хвойных выделяется смола, которая помогает заживлять древесные повреждения. Роль в природе: Голосеменные образуют хвойные и смешанные леса, занимающие громадные площади. Они обогащают воздух кислородом, потому их нередко именуют легкими планеты. Леса регулируют таяние снега, уровень воды в реках, поглощают шумы, ослабляют силу ветров, закрепляют пески. Практическое применение: получение древесины получение бумаги и картона; получение многих других материалов (целлюлозы, вискозы, камфоры, технического спирта и т. д.); изготовление лекарственных препаратов( отхарк, противовосп, мочегон, БАД и тд) использование в питании семян и крахмала стеблей некоторых голосеменных; декоративное; топливное. КЛАСИФИКАЦИИ А. Классификация по Маргелису и Шварцу: все организмы разделяются на пять царств. Вирусы не соответствуют ни одной из групп в данной классификации живых организмов, поскольку они устроены слишком просто, не имеют клеточного строения и не способны существовать независимо от других организмов. Б. Эволюционные взаимоотношения между пятью царствами. Как видно из схемы, начиная с протоктистов, эволюция происходила в направлении многоклеточности. Протоктисты. К данному царству отнесены эукариотические относительно просто устроенные организмы. Среди них: грибоподобные организмы - хитридиомикоты, оомикоты, слизевики, а также водоросли (ранее низшие растения) – зеленые, бурые, диатомовые и другие. Основные черты представителей данного царства: чаще обитают в водной среде; одноклеточные, колониальные или многоклеточные; тело не разделено на вегетативные органы; размножение вегетативное, бесполое и половое; в онтогенезе (индивидуальное развитие организма) отсутствуют зародышевые стадии; питание автотрофное и гетеротрофное. СИСТЕМАТИКА Систематика растений – биологическая наука, изучающая разнообразие всех ныне существующих и вымерших видов растений и как это многообразие привести в логическую упорядоченную систему. Задачи систематики: Описание новых видов растений; Классификация объектов; Изучение истории развития растительного мира; Восстановление эволюции таксонов. Методы систематики: Биологические методы: Морфологический (Сравнительно-морфологический; Сравнительно-анатомический; Карпологический); Физико-биологический; Собственно-биологический (Генетический; Эмбриологический; Сравнительно-цитологический; Гибридологический). Типологические методы: Географический; Экологический; Фитоцинотический. Вспомогательные – Математический. Ботаника включает разделы: 1) номенклатуру, 2) классификацию, 3) филогенетику. Номенклатура изучает перечень названий организмов и категорий, употребляемых в систематике. Классификация занимается составлением классификационных систем, определяет место вида в системе органического мира. Филогенетика изучает историческое развитие мира живых организмов и его закономерности как в целом, так и таксонов разного ранга. Таксонами принято называть реально существующие или существовавшие группы организмов, которые в процессе классификации отнесены к определенным таксономическим категориям. (растения, покрытосеменные, двудольные, розоцветные) Таксономическая категория - группа организмов, объединенная определенной степенью родства, общими чертами строения и функциональных особенностей. (царство, тип, класс, отряд, семейство) Вид реально существующая генетически неделимая единица живого мира, основная структурная единица в системе организмов, качественный этап эволюции жизни. Бинарная номенклатура — способ обозначения видов при помощи двухсловного названия (биномена) на латыни, состоящего из сочетания двух названий (имён): имени рода и имени вида или имени рода и видового эпитета. Типы систем: Искусственная - строится на основе отдельных признаков. Естественная – строится на основе совокупности признаков между видами. Филогенетическая – строится на основе родственных эволюционных отношений.   |