Основные виды социальных конфликтов

Скачать 156.12 Kb. Скачать 156.12 Kb.

|

|

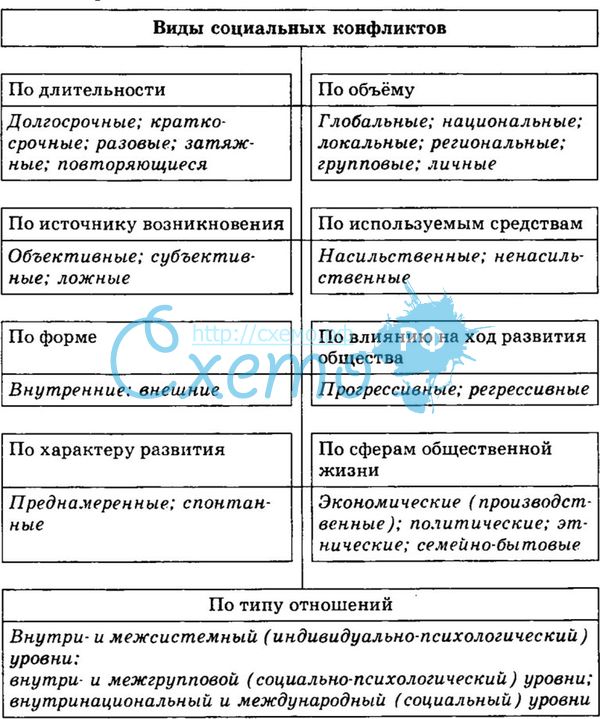

ТЕМА: Основные виды социальных конфликтов ЦЕЛЬ: Рассмотреть типологию социальных конфликтов и основные его виды – производственные, политические, этнические, семейно-бытовые. ПЛАН:

А) Как разновидность экономического конфликта можно рассматривать трудовые конфликты Трудовой конфликт - это столкновение интересов, мнений и оценок между представителями различных групп по поводу трудовых отношений Предметом индивидуального трудового конфликта является индивидуальное право на труд и соответствующие условия его реализации, которыми обладает конкретное лицо в сфере трудовых отношений. Если есть договор на выполнение раб боты или услуги с лицом, не числится в штате организации, то нарушение такого контракта не обусловливает возникновение трудового конфликта, поскольку возникающая при этом спор решается в рамках гражданско-правовых отношений. К трудовому конфликту могут быть отнесены споры, возникающие между работником и работодателем, источник которых находится в постоянных трудовых связях и отношениях, поводом для которых являются действия (бездействие) или требования, выходящие за рамки трудового договора. Достаточно широкий круг причин организационно-хозяйственного и субъективного характера позволяют свести индивидуальные трудовые конфликты к двум видам 1 Трудовые конфликты, возникающие между работником и администрацией предприятия, учреждения, организации по вопросам установления новых или изменения существующих условий труда, еще не урегулированные трудовым законодательством или иными нормативными актами. Такие споры носят неисковой характер и должны решаться администрациями и общественными организациями в рамках их компетенции. 2 Трудовые конфликты, возникающие между субъектами трудовых отношений по вопросам применения уже действующих нормативных актов о труде. Это споры искового характера и должны разбираться в установленном порядке. Все вышеперечисленное создает только конфликтную ситуацию, которая еще не является трудовым конфликтом. Для того чтобы он возник, необходимы контр-действия другой стороны, направленные на защиту своих прав и интересов. Под коллективным трудовым конфликтом понимаются неурегулированные разногласия между работниками и работодателями по поводу установления и изменения условий труда, выполнения коллективных договоров, соглашений по вопросам социально-трудовых отношений. Здесь так же не любые разногласия следует оценивать как коллективный трудовой конфликт, а только те, которые становятся неурегулированными. Среди предметов споров таких конфликтов могут быть не только проблемы труда и его условия, но и различного рода социально бытовые проблемы, связанные, например, с установлением льгот для определенной категории работников. Экономическая ситуация в стране также может влиять на динамику коллективных трудовых конфликтов. Формы организованной борьбы работников в защите своих прав достаточно разнообразны. Среди них:

Забастовка - это крайняя, исключительная мера борьбы. Она применяется наемными работниками для достижения своих целей и заставляет работодателя к выполнению требований работников, т.е. является своеобразным методом регулирования коллективного трудового конфликта, который уже вышел из латентной стадии. Сами забастовки не являются однородными по своим формам. Так, они бывают нескольких видов: 1 \"привычная забастовка\" - это когда работники прекращают производство и покидают свои рабочие места; 2 \"работа по правилам\" или \"забастовка по-итальянски\" - это когда работники не прекращают работы. Самое строгое соблюдение всех правил технической эксплуатации, техники безопасности обычно приводит к каким-либо сбоям; 3 \"освобождение работы\" - это когда производство продукции не прекращается полностью, а лишь сокращается ее объем или какой-либо сегмент процесса 4 \"пульсирующая забастовку\" - это частичное, кратковременное прекращение работы или всеми, или на каком-либо этапе производственного цикла Следует знать, что право на забастовку в любой форме его проведения является конституционной формой защиты своих прав гражданами Б) Политический конфликт, как и другие социальные конфликты, является особым видом социальных отношений, реализуемых относительно политической власти и ее функционирования Понятие политического конфликта определяет борьбу за влияние в системе политических отношений доступ к принятию общезначимых решений, за монополию своих интересов и признание их общественно необходимыми, т.е. всего того, что составляет содержание власти и политического господства. Объектом политического конфликта является государственная власть, предметом - борьба за овладение властью система властных институтов Доминирует мнение о том, что политические конфликты играют положительную роль в общественной жизни, потому что они сигнализируют обществу и власти о существование противоречий различных мнений и стимулируют конкретные действия, способные нормализовать ситуацию в обществе. Дестабилизация власти и дезинтеграция общества возникают не потому, что возникают конфликты, а из-за неумения урегулировать политические противоречия, или элементарно игнорировать возникающие коллизии. Типология политических конфликтов 1 С точки зрения зон и областей их обнаружения - это внешне и внутренне-политические конфликты Внешнеполитические конфликты проявляют себя так: а) \"балансирование на грани войны\", отражает выдвижение одним государством требований к другой, с тайной надеждой, что противник скорее отойдет от борьбы, чем вести войну; б) \"оправдание вражды\", характеризующий провокационную деятельность государств против потенциального противника для того, чтобы использовать сложную ситуацию для предъявления ему невозможных требований Внутриполитические конфликты также подразделяются на кризисы, противостояния и столкновения, которые раскрывают взаимодействие различных объектов власти 2 По степени радикализации выделяют ограниченые и радикальные конфликты а) Ограниченные конфликты - конфликты, которые предусматривают частичные изменения в политике властных структур и их действиях У них участвуют лишь некоторые властные структуры и политическая элита, заинтересованы в решении (или не решении) конкретных проблем К подобных конфликтов можно отнести столкновения между отдельными ветвями власти, между отдельными субъектами политической борьбы (политическими партиями, объединениями), б) Радикальные конфликты - конфликты подобного типа вытекают из противоречия между коренными политическими интересами, потребностями и ценностями крупных социальных слоев. Они, как правило, в процессе своей эскалации разделяют общество на два больших враждующие лагеря. 3 политические конфликты можно разделить по признаку политического поля, на котором они возникают и развиваются: на высшем уровне организации власти и управления, на региональном; местном. 4 По временным характеристикам их можно разделить как длительные и кратковременные 5 По признаку объективности событий выделяют конфликты: а) действительные, то есть такие, которые вызваны объективными противоречиями; б) случайные, условные, т.е. существующие до тех пор, пока его участники не осознают незначительного содержания противоречия; в) смешанные, причины которых лишь косвенно связаны с объективными причинами; г) неправильно представлении конфликты, т.е. конфликтующие стороны совсем не те, что находятся в состоянии противоборства; г) ложные конфликты, которые не имеют реальных причин Содержанием политических конфликтов является политическая борьба Борьба - это противодействие политических субъектов, в ходе которой каждая сторона имеет целью противодействовать целям другой стороны Для политической борьбы характерные закономерности, которые носят общий характер: - политическая борьба - это всегда борьба за коренные интересы и цели определенных больших социальных групп. Каждый субъект политического конфликта пытается представить свои цели как общие для социальных групп, найти поддержку с их стороны, превратить свою борьбу на общественно-массовую; - в основе политического конфликта любого уровня лежит стремление субъектов конфликта обосновать свою легитимность и нелегитимность противостоящего субъекта; - до политического конфликта присоединяются большие массы людей Следует отметить, что массы здесь выступают не как скопление в виде толпы, а некая общность, объединенная в политической борьбе единственной установкой К основным принципам политической борьбы относятся: 1) адекватное понимание конкретных политических противоречий, которые составляют основу и источник конкретного конфликта 2) взаимосвязь политического конфликта с экономической и социальной ситуацией 3) учет объективных и субъективных итогов политической борьбы В политической борьбе используются различные методы и приемы - от честных до \"грязных\", от мирных до насильственных. Конечно, политическая борьба не всегда аморальна, антигуманна, однако, не можно считать, что в политике нет справедливости и честност. Настоящая политика, борьба за общие интересы народа, за прогресс - моральная и гуманная, хотя и не бывает простой. Достаточно условно все разнообразие методов политической борьбы можно разделить на две большие группы: мирные и насильственные В более детальном виде их можно классифицировать как легитимные и нелегитимные Разнообразие методов и приемов борьбы в конфликте, сочетание мирных и вооруженных, законных и незаконных методов и форм является одним из закономерностей политического противоборства В современной конфликтологии и политической науке большое внимание уделяется поиску способов контроля за процессами протекания конфликтов и выработке эффективных технологий управления ими Следует помнить, что в контролировать конфликтную ситуацию желает не только та сторона, которая защищается или стремится к ее решению, но и тот, кто заинтересован в ее обострении или консервацииї. Кто бы не стремился к контролю за управлением политическим конфликтом, поиск технологий регулирования конфликтами всегда опирается на решении ряда универсальных задач Это: а) приостановить развитие конфликта или его эскалацию, т.е. перехода в следующую стадию, превышала бы социальную цену его урегулирования; б) вывести скрытые, нечеткие конфликты в открытую форму, для того чтобы уменьшить неконтролируемые процессы противоборства, избегать случайных потрясений, на которые невозможно будет оперативно реагировать; в) минимизировать степень социального напряжения в смежных социальных сферах, чтобы не спровоцировать дополнительных потрясений Спецификой политического конфликта можно считать то, что урегулирование конфликта может только уменьшить остроту противоборства сторон В то же время, достигнутый между сторонами компромисс может не устранить причины конфликта, и поэтому он способен возникнуть вновь Решение политического конфликта очень часто решает предмет спора, а не создает обстановку для ликвидации возможного рецидива. Конфликтные отношения возникают тогда, когда появляется конкретный предмет спора и конкуренция, расхождения позиций политических субъектов На этом этапе можно предсказать развитие противоречия в общих контурах сложности контролирования развития конфликта состоит в том, что стороны пытаются замаскировать истинные причины противоречия. Власть может выбрать одну из трех моделей поведения:

На этапе развития конфликта, когда четко проявились силы, которые поддерживают или противостоят каждой из конфликтующих сторон, особая роль отводится умению тщательно отобрать достоверную информацию Окончание политического конфликта, конечно, имеет два варианта - примирение или непримиримым, т.е. создание тупиковой ситуации. Достичь примирения можно через согласие, компромисс, подчинение, уступки и отказ от прошлого. Непримиримость конфликта требует поиска новой стратегии и тактики контроля конфликта. Рассмотрим наиболее типичные способы и пути примирения сторон: 1 компромисс на основе сохранения позиций: согласие, построена на взаимных уступках, уменьшение ресурсов одной из сторон, принятие прав и интересов другой стороны; 2 примирения на основе насилия, позволяет игнорировать аргументы другой стороны. Навязывание другой стороне характера взаимоотношений может происходить на основе: а) явного преимущества сил и ресурсов у одной из сторон; б) изоляции одной из сторон, снижение ее статуса, ослабление позиций; в) уничтожения противника, в результате чего мир устанавливается из-за отсутствия противника Избранные субъектом управления средства урегулирования конфликтов должны обязательно согласовываться с культурными и историческими особенностями политического развития страны, учитывать особенности времени и психического состояние участников. Наиболее распространенным способом достижения примирения сторон в технологии управления политическими конфликтами всегда остаются переговоры. с) Семейно-бытовые конфликты. Семья - важнейший социальный институт на протяжении всего периода существования человеческого общества. Уже только поэтому поступкам, приводящим к конфликтам в семейных отношениях, следует уделять повышенное внимание. Причины семейных конфликтов всегда многогранны, чрезвычайно запутанные, могут иметь сложную и длительную причину и поэтому требует индивидуального подхода. Семья постоянно находится в процессе развития, порождает новые непредвиденные ситуации, и членам семьи приходится реагировать на все эти изменения. Серьезное влияние на поведение в различных ситуациях производит темперамент, характер и сама личность, вполне закономерно порождает разного рода столкновения. В семейной жизни существуют немало периодов, когда возникают серьезные изменения, способные вызвать конфликтные ситуации. Назовем основные из них. Первый период можно назвать адаптационным, трудности привыкания друг к другу порождают огромный круг проблем, поэтому около трети семей распадаются в этот период Второй период связан с появлением детей, периодом личностных и профессиональных становлений членов семьи. Этот период сопровождается огромным количеством межличностных конфликтов Третий период связан с возрастными трансформациями в семейных отношениях, возможна переоценка своих прошлых действий Среди важных причин конфликтов в семье можно выделить несколько групп наиболее характерных:

Существует большое количество различных факторов, каждый из которых может породить конфликтную ситуацию. Назовем некоторые из них: - когда партнер (партнерша) слишком много чего-то ожидает от партнера, делает только его (ее) ответственным за свое личное счастье; - ошибочность сексуальных требований в семейной жизни; - зависть успехам партнера в жизни; - несерьезность отношений к проблемам партнера; - непривлекательность партнера; - обесценивание отношений В семье должна быть личностная воля, которая должна распространяться на всех членов семьи. Дальнейшие рассуждения по данной проблеме могут включать в себя следующие факторы: - каждый член семьи должен иметь свое жизненное пространство; - каждый член семьи должен помнить о необходимости уважать интересы другого; - каждый член семьи влияет на окружающую среду и сам находится под влиянием других; - каждый член семьи должен иметь свои обязанности и не уклоняться от их выполнения Народные традиции несут в себе вековую мудрость семейной жизни, отвергать, ссылаясь на его несовременности, просто глупо. Так, они учат, что укрепляет семью, способствует ее благополучию, хранить верность друг другу, умение услышать друг друга, общение, гибкость в отношениях. Важным моментом является культивирование в семье самостоятельности и ответственности, чтобы каждый член семьи смог сохранить свою индивидуальность. С) Национальные (межэтнические) конфликты относятся к числу наиболее запутанных и сложно решаемых. Как показывает история, в большинстве полиэтнических стран межнациональные, межэтнические столкновения по своим масштабам, продолжительности и интенсивности значительно превосходят другие типы социальных конфликтов, а некоторые из них считаются запрещенными. Межнациональные конфликты - форма межгруппового конфликта, в котором группы с противоположными интересами различаются по этническому признаку. Противостояние осуществляется по принципу \"мы - они\", \"свои - чужие\" по этническому признаку. Понятие \"этнический конфликт\" охватывает большой круг различных ситуаций, поэтому конфликт в чистом виде, который появился лишь в результате враждебности, встречается крайне редко. Чаще всего подобный конфликт зарождаэтся на экономической, социально-экономической или иной какой основе, на определенном этапе он может приобрести национальный оттенок и впредь определять весь ход протекания конфликта. Разница причин зарождения национальных конфликтов не влияет на их одну общую природу. Базовыми причинами всех этих конфликтов выступают нарушения прав какой-либо нации или этнической группы, нарушение равноправия в межнациональных отношениях. Объектом этнонациональных конфликтов выступают те социальные отношения в обществе, что, по мнению этноса, нарушают их права Субъектами выступают этнические сообщества, в том числе этносоциальные организмы (народности, нации). Этнос - это устойчивое сообщество людей, исторически образовалось на конкретной территории, имеет общие черты, специфические особенности культуры, стабильные обычаи, а также осознает свое единство и отличие от других подобных групп (самосознание). К первичным признакам этноса необходимость отнести:

Ни один из признаков не в состоянии создать этнос или привести к его исчезновению. Только в своей совокупности они отражают целостность этнической культуры. Рассмотрим несколько теоретических подходов, объясняющих причины появления этнонациональных конфликтов. Социологический подход объясняет причины конфликтов посредством анализа этнических параметров основных социальных образований (классы, слои, социально-демографические и профессиональные группы). Речь идет о различиях в социальной стратификации и разделении труда в зависимости от этнической характеристики населения страны или региона. В полиэтнических государствах возможны процессы узурпации привилегий одними этническими группами за счет других, формирование господствующих элементов и слоев в социально-классовой пирамиде по этническому признаку. Социально - экономический подход рассматривает причины этнических конфликтов в ухудшении социально-экономической ситуации: из-за неравномерности развития регионов, неравномерность модернизации \"ядра\" и этнонациональных национальную периферию в полиэтническом государстве. При осознание экономического неравенства как национального угнетения, подобная ситуация становится основой проявления этнической солидарности в борьбе за равноправие. Следует отметить, что связь между социально-экономическим положением в стране и этническим конфликтом может, в большинстве случаев, иметь сложную причинно-следственную связь. Политологический подход подчеркивает роль национальных элит, которые интегрируют и мобилизуют этнические чувства, подогревая межнациональную напряженность, и доводят ее до открытого конфликта. Для этих элит этнонационализм рассматривается как идеологическое течение, направленное на достижение автономии и сохранения идентичности конкретной этнической группы. Политический смысл этнонационализма выражается в стремлении получить те или иные признаки государственности, вплоть до образования государства. Важную роль в национальных конфликтах играет социально-психологический механизм. В условиях экономических и социально-политических кризисов очень часто представители разных этносов начинают искать виновников сложившихся трудностей. И они обязательно находятся. Как правило, их находят среди каких-либо национальных меньшинств, то есть не своей, чужой национальности. Через подобные обвинения национальных меньшин или граждан не титульного этноса и направляется накопленная в обществе негативная энергетика, агрессивность становится целенаправленной. Подобная ситуация вызывает ответную защитную реакцию. Иногда такая реакция может быть иллюзорной, а может стать и мощным мобилизационным стимулом, впоследствии перерастет в ответную агрессию, до экстремизма. Территориальные конфликты Наиболее распространенной причиной выступает стремление соединить раздробленные в прошлом территории или вернуть старые национальные границы. Конфликты, связанные с восстановлением территориальных прав депортированных народов, также относятся к подобному типу конфликтов. Конфликты, вызванные фактическим неравенством в экономическом, социальном и культурном развитии. К этому типу можно отнести и неравенство в уровнях жизни в подобных конфликтах национальный фактор может выступать как объединяющий символ для борьбы в достижении справедливости. Конфликты, вызванные этнодемографической или эмиграционными процессами. Одна из наиболее молодых причин конфликтов для стран Европы, вызванные массовым въездом иммигрантов из африканских и азиатских стран. Похожую природу имеет проблема, связанная с массовым перемещением беженцев и переселенцев. Перечисленные типы конфликтов, как мы уже отмечали, весьма условны. В чистом виде редко мы можем их увидеть. Чаще всего они накладываются друг на друга, становятся как бы \"\" этнонациональный конфликт, является процессом, протекающим во временных рамках, имеет свои этапы, начало, развитие и свое завершение. Динамика этнонационального конфликта имеет несколько стадий, последовательны в своем протекании. В латентный период возможно существование противоречий между национальными группами, однако, пока они не осознаются, конфликтная ситуация не возникает. Когда угроза опасности от одной из сторон начинает восприниматься реально, возникает конфликтная ситуациия. Открытая стадия конфликта начинается с инцидента, становится действительным детонатором, часто оставаясь для большинства участников истинной причиной конфликта На стадии эскалации национальные конфликты имеют некоторые особенности. В процессе обострения противоборства мы можем наблюдать нарастание интенсивности в каждых последующих действиях обеих сторон. Можно выделить такие признаки: - во-первых, идет резкое увеличение количества участников конфликта, нарастание идет за счет привлечения наиболее активных сил; - во-вторых, растет количество проблемных ситуаций и ухудшается первичная проблемная ситуация; - в-третьих, конфликт сопровождается нарастанием эмоционального напряжения; - в-четвертых, формирование устойчивого образа врага, компромисс воспринимается как капитуляция, каждая из сторон нацелена только на победу Победа любой ценой воспринимается вполне естественным, а жертвы при этом вполне оправданными Доминирование иррациональных установок ориентирует стороны на возможность и необходимость применения насильственных методов; - в-пятых, эскалация национальных конфликтов может сопровождаться привлечением третьих сил. Это может происходить, когда конфликт доходит до стадии \"генерализации\" Глубинные противоречия, в свою очередь, порождают новые очаги. Любой конфликт, а особенно межнациональный, лучше предупредить, не доводить выхода его из латентной стадии. Кроме общих приемов и способов работы с конфликтами, существует целый ряд специфических особенностей, характерных для данной сферы. 1 Необходимо понять суть национального конфликта и использовать методы национальной политики Этническим группам должны быть созданы гарантии их интересов. Любое ограничение ведет к наростанию негативных тенденций. 2 стратегических целью национальной политики государства п шинное быть стремление к устранению различий между регионам1, где живут различные этнические группы 3 Учитывая важность экономического фактора, необходимо помнить, что доминантой этнических конфликтов всегда выступает политика 4 важных для полиэтнических государств является проблема взаимоотношений центра с регионами. Наполнение достаточными политическими и экономическими полномочиями национальных регионов позволит отодвинуть на второй план чисто этнический аспектов. 5 Экстремисты используют национальную идею в своих интересах только тогда, когда для этого есть явные или скрытые провалы в национальной политике, поэтому в центре внимания должны быть \"болевые точки\" Постоянное усовершенствование практики решения этнонациональных конфликтов позволило появлению так называемых альтернативных методик. Суть этого метода в использовании нестандартного, неординарного набора вариантов решения конфликтов, например, \"территория в обмен на мир\", экономические или территориальные уступки в обмен на льготы, восстановление прав конкретной этнической группы Главной на сегодня можно считать появление реальных предпосылок, чтобы при решении возникших конфликтных ситуаций избежать использования насилия. Одним из ведущих социальных факторов терроризма выступают этнические конфликты. Терроризм — это война культур, в которой экономически более слабая сторона — «малый народ» (чеченцы, баски, ирландцы, палестинцы) — пытается защитить свои интересы с помощью насильственных действий и запугивания более могущественного обидчика.

Этнические террористы представляют собой большую группу, в которой выделяются, по меньшей мере, несколько уровней: идеологи, спонсоры, организаторы, исполнители. Мотивация людей, находящихся на различных позициях может быть различной. В качестве же групповых осознаваемых мотивов обычно провозглашаются следующие цели:

Перечисленные цели одинаково важны для многих народов. Вопрос заключается в том, почему некоторые из них выбирают террор в качестве культурной традиции и средства решения проблем национальной идентичности? Для ответа на данный вопрос необходим анализ глубинных характеристик современного терроризма. Важным психодинамическим механизмом терроризма является культурная травма. Она передается из поколения в поколение в форме этнического мифа, вынуждая конкретный народ приносить все новые и новые невинные жертвы на алтарь собственного стыда. М. М. Решетников раскрывает травматическую динамику следующим образом. При наличии в истории народа тяжелой психической травмы, связанной с массовым (национальным) унижением, через какой-то достаточно длительный период (десятилетия и даже столетия) могут сформироваться те или иные ложные идеи или идеи отношения. Терроризм (от лат. «террор» — «ужас») — это использование устрашения для достижения политических, экономических или личных целей . Данный феномен, так или иначе, существовал во все времена. Он заметно активизировался в конце XX века. По данным Европейских служб безопасности террористические группировки не только существуют, но и действуют по всей Европе. Сегодня в мире насчитывается более 80-ти террористических организаций, среди которых: баскские сепаратисты; арабская «Аль-Каида»; итальянские «Новые красные бригады» и другие. Организованный терроризм имеет серьезную политическую, экономическую и финансовую платформу. Таким образом, современный терроризм представляет собой сложный социально-психологический феномен. Действия, призванные сдержать террористов, должны основываться на глубоком понимании индивидуальной, групповой и социальной природы терроризма. Репрессивная тактика как первостепенный сдерживающий фактор в ряде случаев может вызывать негативный эффект, усиливая групповую сплоченность и вызывая рост терроризма. Более перспективными являются меры, направленные на эффективную информационную политику; снижение культурных барьеров, повышение этнической толерантности общества, стимулирование и облегчение выхода боевиков из террористических групп. |