отчет по геодезической практике. Отчет по Геодезической практике Игнатов А.В. гр.ЗГД-213. Отчет по геодезической практике обучающийся гр. Згд 213 Игнатов А. В

Скачать 0.62 Mb. Скачать 0.62 Mb.

|

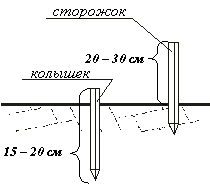

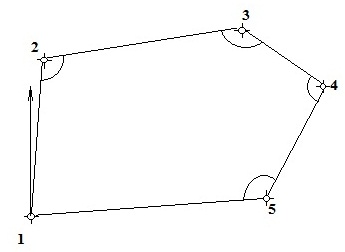

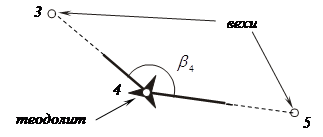

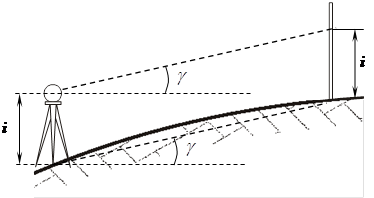

1 2 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» Кафедра геологии, геодезии и безопасности жизнедеятельности ОТЧЕТ ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ Выполнил: обучающийся гр. ЗГД- 213 Игнатов А.В. ________________________ инициалы, фамилия Вариант № 10 Руководитель практики от кафедры: доцент И.И. Тетерина Новокузнецк 2022 г. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» Кафедра геологии, геодезии и безопасности жизнедеятельности УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой __________ Я. М. Гутак «_____» ______________ 2022г. ЗАДАНИЕ на геодезическую практику студента: _____________Игнатов Алексей Васильевич_________________ фамилия, имя, отчество группы ЗГД-213 Сроки прохождения практики: с 14 июня 2022г. по 17 июня 2022г. Место прохождения практики: кафедра геологии, геодезии и безопасности жизнедеятельности СибГИУ. На практике необходимо: 1 Изучить теоретические вопросы: создание геодезической съемочной основы, рекогносцировка местности, закрепление точек планово-высотной основы, геодезические измерения; 2 провести камеральную обработку результатов измерений; 3 построить план местности. Руководитель практики от кафедры доцент Тетерина Ирина Ивановна Задание к исполнению принял ____Игнатов А.В.__ 14 июня 2022 г. Ф.И.О. Содержание Введение. 1. Создание геодезической съемочной основы. 1.1 Рекогносцировка местности, закрепление точек планово-высотной основы. 1.2 Измерение горизонтальных углов. 1.3 Измерение углов наклона. 1.4 Измерение длин сторон хода. 2. Камеральная обработка результатов измерений. 2.1 Вычисление координат точек теодолитного хода. Приложение 1: План теодолитной съемки Введение В июне 2022 года геодезическая практика проходила на кафедре геологии, геодезии и БЖД Сибирского государственного индустриального университета. Цель работы: закрепление теоретических знаний, приобретение навыков проведения расчетов для топографических съемок. 1 Создание геодезической съемочной основы Целью топографо-геодезических съемок является получение контурных планов местности. Для этого выполнялась теодолитную съемку. Съёмочные работы выполняют в два этапа: 1 этап – полевые работы (создание съемочного обоснования и геодезические измерения на местности); 2 этап – камеральные работы (обработка результатов полевых измерений и составление плана участка местности). Планово-высотным геодезическим обоснованием топографических съёмок служат теодолитно-нивелирные ходы. Теодолитный ход представляет собой систему линий, образующих замкнутый и разомкнутый полигон, углы которого измеряют теодолитом, а стороны − стальной лентой, стальной рулеткой, оптическим или лазерным дальномером. Теодолитная съемка состоит из угловых и линейных измерений на местности, дающих возможность составить план местности с изображением на ней ситуации, но без рельефа. 1.1 Рекогносцировка местности, закрепление точек планово-высотной основы На участке местности задаются границы участка для топографической съемки и условно определяется начальный пункт с заданными координатами. После детального ознакомления с выбранным участком, составляется проект планово-высотной основы, руководствуясь следующими требованиями: хорошая видимость между соседними пунктами основы; пункты основы должны обеспечивать хороший обзор местности для топографической съемки; количество пунктов, их взаимное расположение выбрано с таким расчетом, чтобы с этих пунктов можно было снять полностью весь участок съемки. При съемке ситуаций и рельефа расстояния от пункта основы до съемочного пикета не должно превышать 100 метров; удобство установки инструмента; удобство для линейных измерений и нивелирования; расстояние между соседними пунктами не должно быть меньше 50 метров и не больше 150 метров (разрешено не меньше 45 метров на одну из сторон основы). П  ункты закрепляются на местности предварительно заготовленными деревянными колышками и сторожками (рис. 7). Колышек является носителем координат и высоты. Колышек вбит вровень с землей, не выше 1-2 см. над поверхностью земли. ункты закрепляются на местности предварительно заготовленными деревянными колышками и сторожками (рис. 7). Колышек является носителем координат и высоты. Колышек вбит вровень с землей, не выше 1-2 см. над поверхностью земли. Рисунок 7 В центре колышка забили маленький гвоздик, над которым в дальнейшем будет центрироваться теодолит. На сторожках указан номер точки хода. 1.2 Измерение горизонтальных углов Измерение горизонтальных углов производится для получения дирекционных углов сторон теодолитного хода. Н  а практике для замкнутого хода, как правило, измеряют правые (внутренние) горизонтальные углы (рис. 8). На начальной точке хода (т. 1) с помощью буссоли был измерен магнитный азимут стороны 1-2, который был принят за дирекционный угол этой стороны. а практике для замкнутого хода, как правило, измеряют правые (внутренние) горизонтальные углы (рис. 8). На начальной точке хода (т. 1) с помощью буссоли был измерен магнитный азимут стороны 1-2, который был принят за дирекционный угол этой стороны.Рисунок 8 М  етодика измерений етодика измеренийтеодолит центрируется над пунктом с точностью не менее +5 мм (рис. 9); Рисунок 9 приводится в рабочее положение горизонтальный круг (по уровню); выполняется фокусировка сетки нитей; закрепляется лимб горизонтального круга; на предыдущем и последующих пунктах устанавливаются вехи над колышками; при положении КЛ снимаются отсчеты по горизонтальному кругу на предыдущую (а1), затем отсчет на последующую (а2), вехи; отсчеты записывают в журнал; та же операция повторяется при КП; не снимая теодолит со станции, вычисляются горизонтальные углы βкл, βкп: βкл = а2– а1; βкп = а4– а3, где а1и а2 – отчеты при КП соответственно на предыдущую и последующую вехи. Расхождение между βкл и βкп не должно превышать 2'. Вычисляют βср. = (βкл + βкп)/2 и записывают в журнал. 1.3 Измерение углов наклона Целью измерения углов наклона является определение горизонтальных проложений сторон хода.  Рисунок 10. Вертикальные углы измеряют в прямом и обратном направлениях одновременно с горизонтальными углами (рис. 10). На каждой станции измеряют высоту прибора с точностью до 1 см, отмечают эту высоту на вехах. Вехи устанавливают вертикально на смежных точках хода. При измерении вертикального угла пузырек уровня при алидаде горизонтального круга должен быть в нуль-пункте. Центр сетки нитей наводят на высоту прибора, отмеченную на вехе, при двух положениях теодолита. Затем вычисляют место нуля:  Значение МО ≤ ±2'. Затем вычисляют вертикальный угол v= КЛ – МО. Вертикальные углы измеряют в прямом и обратном направлениях. Расхождение между ними не должно превышать 2'. 1.4 Измерение длин сторон хода При измерении длин линий по разным причинам возникают погрешности, поэтому для контроля и повышения точности результатов измерений каждую линию измеряют в прямом и обратном направлениях. Погрешность измерения линии 30-метровой лентой не должна превышать 1:2000, то есть не должна превышать 1 см на каждые 20 метров измеренной длины. Например, для линии длинной 50 м. допустимое расхождение между прямым и обратным измерениями не должно превышать 2,5 см. Если расхождения не выходят за допустимые пределы, то вычисляют среднее значение длины:  Если расхождения больше допустимых, линию измеряют заново. Измерение линий заключается в последовательном укладывании ленты или рулетки в створе линии. Измерение производят два человека. Один совмещает нулевой штрих ленты с началом линии, а другой протягивает ленту по створу измеряемой линии. При этом мерщик, находящийся сзади, корректирует переднего, ориентируясь по вехе, установленной в конце измеряемой линии. Следуя указаниям заднего мерщика, передний укладывает ленту в створе линии и, натянув её одной рукой, второй рукой через прорезь в ленте вертикально вставляет шпильку в землю. После этого передний мерщик снимает ленту со шпильки, которая остается в земле, и оба мерщика перемещают ленту вперед по линии. Задний мерщик надевает прорезь в ленте на оставленную передним мерщиком шпильку и направляет по линии переднего мерщика. Далее действия повторяются в таком же порядке. Если длина линии более 100 метров и все шпильки находятся у заднего мерщика, он передает шпильки переднему мерщику и измерения продолжаются. Когда передний мерщик подходит к концу линии, и остается отрезок менее 20 метров, ленту протягивают за конец линии, и передний мерщик, натянув ленту, определяет длину последнего отрезка с точностью до 1 см. Затем, просуммировав все отрезки, вычисляют длину линии: Д=l·n + r, где l – длина ленты, n – количество уложений ленты (которое определяется, как К-1, где К - количество шпилек у заднего мерщика), r – длина отрезка в конце линии. После этого измеряют линию в обратном направлении. Среднее значение длины стороны находим как полу-сумму её измерений в прямом и обратном ходе. 2. Задание По данным полевых измерений вычислить координаты теодолитного хода, построить и вычертить план участка в масштабе. Результаты полевых измерений и исходные данные выбираются из приложения 2 по варианту. № варианта соответствует сумме двух последних цифр зачётной книжки, например, для номера 16208-вариант №8, для №16296 - вариант №15. 2.1 Полевые работы при теодолитной съёмке Пусть требуется выполнить теодолитную съёмку на участке местности АВСД (рисунок 1), где имеется 4 пункта полигонометрии (пп): 41, 42, 46, 47, которые надёжно закреплены на местности и имеют плановые координаты X и Y. Исполнитель принял решение создать съёмочную сеть по схеме разомкнутого теодолитного хода. Ход опирается на две исходные стороны: пп 41-42 (начальная) и пп 46-47 (конечная). Вершины теодолитного хода 1, 2, 3 закреплены на местности и их координаты необходимо определить. Левые горизонтальные углы на точках 42, 1, 2, 3, 46 измерены теодолитом одним полным приёмом, а длины линий теодолитного хода - рулеткой РК-50 в прямом и обратном направлениях. Результаты измерений длин линий (среднее значение), горизонтальные углы и углы наклона линии к горизонту (более 2°) занесены в таблицу 1. Таблица 1 - Ведомость измеренных углов и линий теодолитного хода

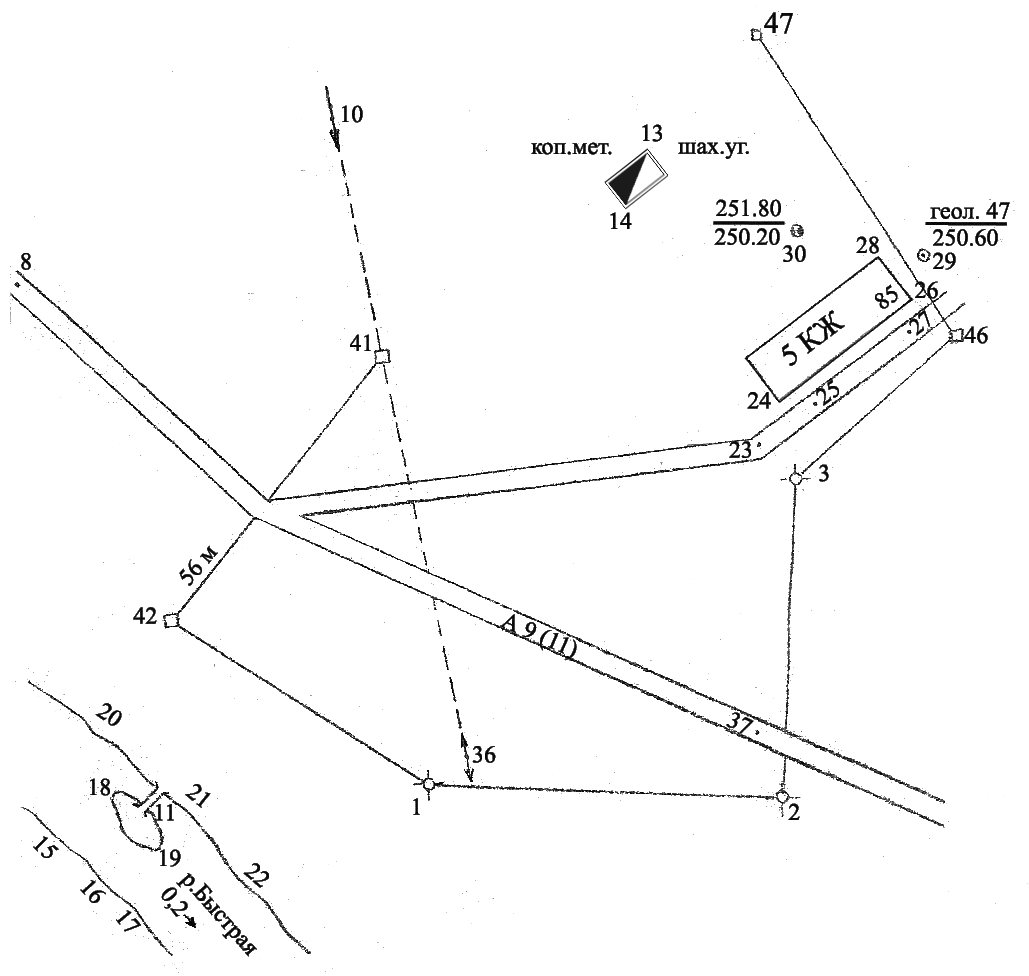

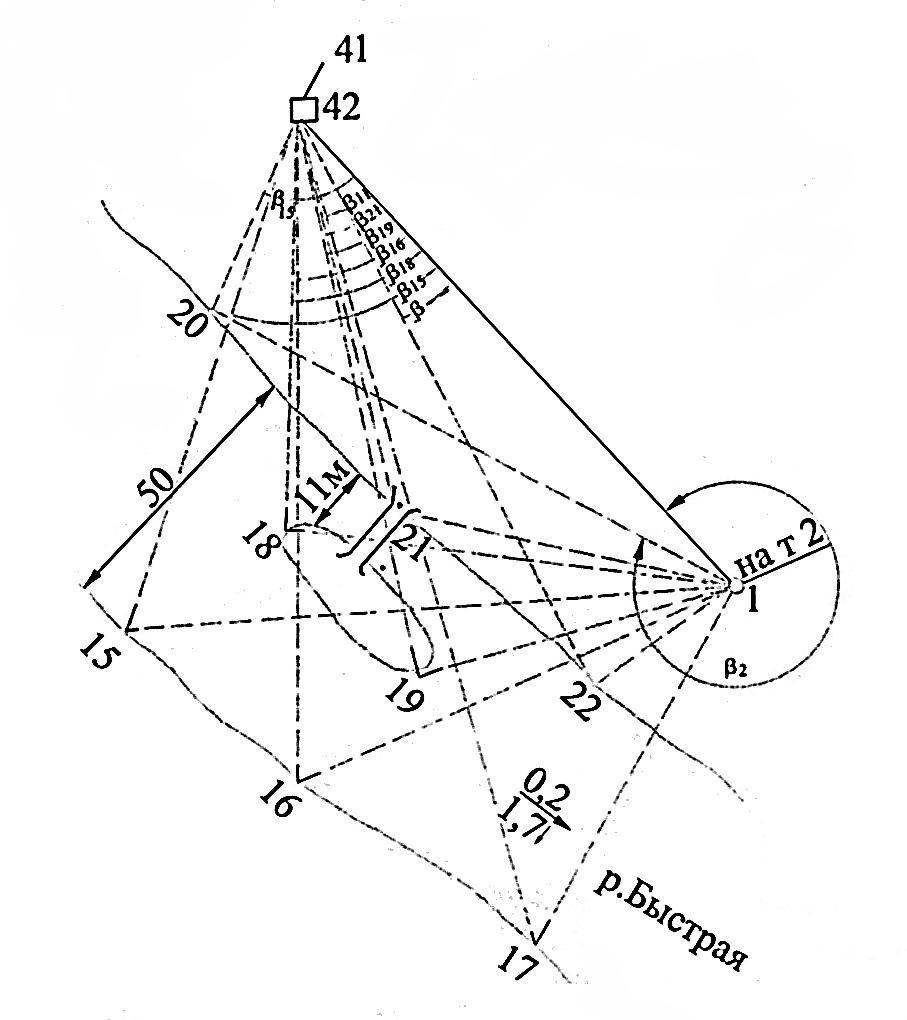

Все полевые измерения - значения горизонтальных, верительных углов и длин линий были записаны в полевой журнал и обозначены на абрисе, который составлен отдельно по каждому способу съемки. При съемке объектов были использованы способы: способ угловых засечек (съемочные пикеты 15 – 22), способ перпендикуляров (съемочные пикеты 23 – 30), полярный способ (съемочные пикеты 8,10,13,14), способ линейных засечек (съемочные пикеты 36, 37) (Рисунок 1).   Рисунок 1 - Схема местности Исполнитель в соответствии с конкретной обстановкой принял решение способом перпендикуляров от линии 3 - пп46, и линии пп46 - пп47 снять следующие объекты: административно-бытовой комбинат, дорогу, грунтовый нивелирный репер, буровую скважину, устье вертикального шахтного ствола прямоугольного сечения. На контурах этих объектов помечены съемочные пикеты, порядковые номера которых с 23 до 30. Способом угловых засечек со съемочных точек пп42 и 1 снимали берега реки и остров (съемочные пикеты 15-22). Способом линейных засечек были сняты ось дороги (съемочный пикет 37) и столб ЛЭП (пикет 36). При этом в створе линии 1-2 были закреплены вспомогательные створные точки на расстоянии 20м от точки 1 и на расстоянии 30м от точки 2. Съемочные пикеты 8,10,13,14 (ось дороги, устье вертикального шахтного ствола) сняты полярным способом со съемочной точки пп41, нуль лимба был ориентирован на пп42. 2.2 Камеральная обработка теодолитной съемки Вычисление координат точек теодолитного хода Вычисление координат производится в ведомости стандартной формы, образец которой приведен в Приложении 1. В колонки 1 и 14 вписывают номера (названия) исходных пунктов полигонометрии и точек теодолитного хода по порядку в соответствии с абрисом (рисунок 1); в колонку 2 - измеренные горизонтальные углы (таблица 1); в колонку 3 - исходные дирекционные углы: начальной стороны (α41-42) и конечной стороны (α46-47) красным цветом; в колонки 13 и 14 координаты X и Y начальных точек (пп42 и пп41) и конечных точек (пп46 и пп47) красным цветом. Таблица 2 – Координаты исходных пунктов

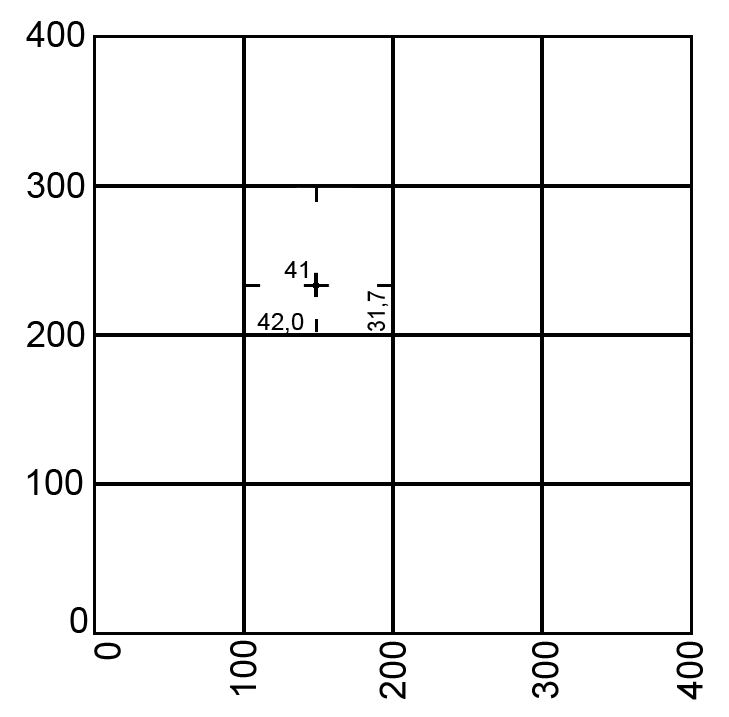

Исходные данные. Дирекционный угол начальной стороны α41-42 = 215˚40΄30˝, дирекционный угол конечной стороны α46-47 = 312˚35΄00˝. 1.Предварительное (приближенное) вычисление дирекционных углов. Приближенное значение дирекционных углов вычисляют по формуле: αпосл= αпред − 180˚ + βлев, где αпосл – дирекционный угол последующей стороны; αпред - дирекционный угол предыдущей стороны; βлев - измеренный горизонтальный угол, левый по ходу. Дирекционные углы должны быть в пределах от 0˚ до 360˚, поэтому при необходимости от полученного результата отнимают 360˚. Вычисление приближенных дирекционных углов производят в следующем порядке: α41-42 = 215˚40΄30˝; α42-1 = α41-42 + β42 - 180˚ = 215˚40΄30˝ + 108˚10΄00˝ -180˚ = 143˚50΄30˝ α1-2 = α42-1 + β1-180˚= 143˚50΄30˝ + 128˚09΄00˝ - 180˚ = 91˚59΄30˝ α2-3 = α1-2 + β2 - 180˚= 91˚59΄30˝ + 78˚39΄00˝+180˚ = 350˚38΄30˝ α3-46 = α2-3+β2 -180˚= 350˚38΄30˝ + 234˚37΄00˝ -180˚- 3600 = 45˚15΄30˝ α46-47 = α3-46 + β46 - 180˚ = 45˚ 15΄30˝ + 87˚19΄00˝ + 180˚ = 312˚34΄30˝ 2.Определение угловой невязки. Угловую невязку ƒβ вычисляют по формуле: ƒβ = α46-47прак - α46-47теор, где α46-47теор – дирекционный угол конечной стороны (исходные данные), α46-47прак – вычисленный приближенный дирекционный угол линии. Для рассматриваемого варианта имеем: ƒβ= 312˚34΄30˝ - 312˚35΄00˝ = -30˝ Допустимость угловой невязки проверяют по формуле: ƒβ доп= ± 2τ˝  , ,где n – число углов в ходе, τ - точность отсчетного приспособления прибора. Для τ = 30˝ ƒβ доп = ± 2 × 30˝  = 2΄14˝ = 2΄14˝Вычисленная невязка ƒβ должна удовлетворять условию: | ƒβ |≤ | ƒβ доп |. В данном случае |−30˝| ≤ 2΄14˝. 3.Распределение угловой невязки. Вычисленную угловую невязку распределяют с обратным знаком поровну на все измеренные углы: υβ= − ƒβ ⁄ n = −30˝ ⁄ 4= 7,5˝, где υβ – поправка в измеренные горизонтальные углы. На практике, если поправка υβ меньше точности измеренного угла τ˝, целесообразно округлять её до величин, равной τ˝, но значение n×υβ при этом должно быть равно величине невязки с обратным знаком: υβ=−ƒβ. Поправку записывают в колонку 2 ведомости координат над значением угла, в который вводится поправка υβ. При этом в первую очередь поправка вводится в измеренные углы, прилегающие к коротким сторонам. В рассмотренном варианте угловую поправку, равную +30˝, вводят в измеренный угол на вершине 3 (поправка записывается красным цветом). 4.Вычисление уравненных дирекционных углов и румбов (табличных углов).  r1-2 = 1800 – a1-2 = 1800 – 91059’30’ =89000’30’ r2-3 = 3600 – a2-3 = 3600 – 350038’30’ = 9021’30’ r3-46 = a3-46 = 45015’30’ Вычисление горизонтальных проложений линий. Горизонтальные проложения d вычисляются по формуле: d = D× cos ν где D - среднее значение измеренной длины линии, ν – угол наклона. Для стороны теодолитного хода D2-3 = 113,00м; ν = 03˚05΄00˝. d2-3 = D2-3 × cos 03˚05΄00˝ = 113,00 × 0.998552 = 112.8 м Для стороны теодолитного хода D3-46 = 130.01м ; v = 04039’00’. d3-46 = D3-46 * cos 04039’00’ = 130.01* 0.9967 = 129.58м Вычисленные горизонтальные проложения записываются в колонку 6 ведомости. Определение приращений координат. Приращения координат Δx и Δy определяют по формулам: Δx = d × cos α Δy = d × sin α При наличии вычислительной техники, позволяющей находить значения тригонометрических функций, вычисление румбов не обязательны. При традиционном способе вычисления производят по формулам: Δx = d × cos r Δy = d × sin r Знаки приращения координат определяют в соответствии с четвертью дирекционного угла согласно схеме (рисунок 3), значения cos r и sin r определяют по калькулятору или выбирают из таблиц тригонометрических функций.  Рисунок 3 - Схема определения знаков приращений координат Приращения Δx и Δy находят для каждой стороны хода, округляют до сантиметров и записывают со своим знаком в колонки 8 и 9. Например: d 42-1 = 95,99м; α42-1 =143˚ 50′ 30″ Для стороны 42-1: ∆x = d× cos r = 95,99 × cos(143˚ 50′ 30″) = 95,99 × -0.807 = –77,46м Δy = d × sin r = 95,99м × sin(143˚ 50′ 30″) = 95,99 × 0,59 = +56,63м Уравнивание приращений координат. Линейные невязки теодолитного хода ƒх и ƒy рассчитываются по формулам: ƒх = Σ ΔX практ - Σ ΔX теор; ƒy = Σ ΔY практ - Σ ΔY теор. где Σ ΔX практ – сумма всех вычисленных Δx; Σ ΔY практ – сумма вех вычисленных Δy. В рассматриваемом варианте: Σ ΔX практ = 118,68м Σ ΔY практ = 316,79 м. Σ ΔX теор = xкон – xнач = x46 – x42 = 272,75 – 153,75 = 119м Σ ΔY теор = yкон – yнач = y46 – y42 = 398,18 – 81,18 = 317м. Следовательно: ƒх = -0,32м ƒy = - 0,21м. Абсолютная линейная невязка ƒабс находится по формуле: ƒабс = ±  ƒабс = ±  = + 0,38м. = + 0,38м.Вычисление относительной невязки хода. Относительная невязка теодолитного хода ƒотн определяется как частное от деления абсолютной невязки хода ƒабс на длину хода Р, где Р= Σ d. . Например: Р = 524,84м; ƒотн =  = = = =  = = Невязка записывается в виде аликвотной дроби (дробь, в числителе которой единица). Для теодолитных ходов величина допустимой относительной невязки установлена 1/1000. Сравниваем полученную относительную навязку с допустимой. При этом должно выполняться следующее неравенство; ƒотн ≤  ; т.е. ; т.е. ≤ ≤  Для рассматриваемого примера неравенство выполняется, значит, можно распределять линейные невязки по осям координат. В случае, если относительная ошибка превышает установленный допуск, следует тщательно проверять вычисления приращений координат Δx и Δy, их знаки, значения тригонометрических функций румбов, горизонтальных проложений. Если ошибки в вычислениях не обнаружены, то на практике повторяют измерения линий, а обучающийся должен обратиться в таком случае к преподавателю. Линейные невязки ƒх и ƒy распределяются с обратным знаком прямо пропорционально горизонтальному проложению линии. В каждое приращение координат вычисляют поправку: υΔX =  ; υΔy = ; υΔy = Для удобства вычислений Р и d округляют до целых сотен метров. В рассматриваемом варианте: Р100 = 524,48; d100 = 95,99 тогда υΔX =  = 0,05м; υΔy = = 0,05м; υΔy = = 0,03м = 0,03мКонтролем вычисления поправок является равенство сумм поправок по соответствующей оси и невязки с обратным знаком Συ ΔX = -ƒх ; Συ Δy = - ƒy. Вычисленные поправки записываются в сантиметрах в колонки 10 и 11 ведомости координат красным цветом над соответствующими приращениями. Исправленные приращения вычисляются по формулам: Δxиспр = Δxвыч + υΔX = -77,46+ 0,05 = -77,41 м Δyиспр = Δyвыч +υ Δy = 56,63 + 0,03 = 56,69 м где Δxвыч и Δyвыч - вычисленные приращения. Контролем распределения линейных невязок служит равенство суммы исправленных приращений по осям X и Y и теоретических сумм приращения координат: Σ Δxиспр = ΣΔxтеор или 119м = 119м, Σ Δyиспр = ΣΔyтеор или 317м =317м. Все вычисления по определению величин невязок, их допустимых значений записываются в колонке 15 ведомости. Вычисления координат точек теодолитного хода. Координаты исходных пунктов полигонометрии пп42 и пп46 выписываются красным цветом из табл. 4 в колонку 12 и 13 ведомости. Координаты точек теодолитного хода вычисляются по формулам: Xn+1 = Xn + ΔXиспр, Yn+1 = Yn + ΔYиспр, где Xn+1; Yn+1 - координаты последующей точки хода соответственно по осям X иY; Xn; Yn - координаты предыдущей точки хода соответственно по осям Х и Y. Вычисления координат производится в следующем порядке: X1 = X42 + Δx42-1 = 153,75+ (-77,41) = 76,34м X2 = X1 + Δx1-2 = 76,34 + (-6,22) = 70,12 м X3 = X2 + Δx2-3 = 70,12 + 111,28 = 181,4 м X46 = X3 + Δx3-46 = 181,4 + 91,16 = 272,56м Y1 = Y 42 + Δy 42-1 = 81,18 + 56,66 = 137,84м Y 2 = Y 1 + Δy1-2 = 137,84+ 186,35 = 324,19м Y 3 = Y 2 + Δy2-3 = 324,19 + (-18,23) = 305,96м Y 46 = Y 3 + Δy3-46 = 305,96 + 92,05 = 398,01 м Контролем вычисления координат точек теодолитного хода служит получение координат конечного пункта хода - пп 46. Составление плана теодолитной съёмки. Нанесение на план точек съёмочного обоснования по координатам. На листе чертежной бумаги при помощи линейки Дробышева и карандаша 4Т строим сетку из 16 квадратов (4х4) со стороной квадрата 10см. План теодолитной съёмки составляется в масштабе 1:1000. Длина стороны квадрата сетки в масштабе плана равна 100м. Начало координат выбираем в юго-западном углу сетки. Подписываем каждую линию координатной сетки через 100 метров (рисунок 4).  Рисунок 4 - Координатная сетка Для построения точки по координатам необходимо вначале определить квадрат, в котором должна быть точка. Точка съемочного обоснования 41 имеет следующие координаты: Х = 231,25 м, У = 136,82м. Пользуясь масштабной линейкой и измерителем, по оси Х от вертикальной линии X = 200 откладывают 31,25м по обеим вертикальным сторонам квадрата, соединяя концы отложенных расстояний прямой тонкой линией. От горизонтальной линии У = 100 откладывают вправо по обеим горизонтальным линиям 36,82м, также соединяют и в пересечении делают накол, диаметром 0,1 мм, обводят его кружком диаметром 1,5мм и подписывают номер вершины (4, условный знак №5). Аналогично производят построение всех других точек съемочного обоснования. Контролем служит расстояние между точками. Измеряют на плане расстояние и сравнивают с горизонтальным проложением этой линии, взятой из колонки 6 ведомости координат. Расхождение должно быть в пределах графической точности плана, т.е. 0,2 мм. Точки съёмочного обоснования последовательно соединяют карандашом тонкими линиями. Построенное таким образом плановое обоснование служит опорой для накладки контуров местности. Нанесение на план ситуации. По данным полевых измерений, и абрисов, выполненных при производстве теодолитной съёмки, составляется план в масштабе 1:1000. При помощи измерителя, геодезического транспортира и масштабной линейки все подробности съёмки переносят на план в порядке, обратном съемке. Способ построения объектов местности на плане соответствует способу съёмки их на местности. При построении объектов местности на плане все вспомогательные построения выполняют в тонких линиях (карандашом 2Т). Значения углов и расстояний на плане не подписываются. Способ полярных координат. Этим способом на местности определено положение оси дороги (пикет 8), ЛЭП (пикет 10), копра (пикеты 13 и 14). Результаты съемки приведены в таблице. 3. Положение съемочного пикета ситуации, снятого полярным способом, определяется полярным углом и полярным радиус-вектором. Таблица 3- Полярный способ (съемочная точка 41, нуль лимба теодолита ориентирован на 42)

Например, для построения точки 8 геодезическим транспортиром на съемочной точке пп41, принятой за полюс, от начального направления на пп42 откладывают значение полярного угла 68°41/ 30//, измеренного теодолитом на пп41 между пп42 и съемочным пикетом 8. Транспортир убирают и прочерчивают направление на съемочный пикет. На полученной линии от съемочной точки пп41 откладывают расстояние 131,95м в масштабе плана. Остальные точки наносят аналогично. Построенные таким образом точки соединяют в соответствии с абрисом (рисунок 5) и получают контуры объектов местности.  Рисунок 5 - Полярный способ. Способ угловых засечек. Для нанесения на план береговой линии геодезическим транспортиром от линии пп42-1 по ходу часовой стрелки откладывают горизонтальные углы β (рисунок 6), которые выбирают из таблицы 4 для каждого съемочного пикета. Индекс горизонтального угла β на каждой съемочной станции соответствует номеру съемочного пикета. Для построения съемочного пикета 20 при съемочной точке пп42 строят угол β20=65°34/30", при съемочной точке 1 откладывают β20=322°52/00//. Продолжив стороны этих углов до взаимного пересечения, получают на плане положение съемочного пикета 20. Так накладывают все съемочные пикеты, снятые способом угловых засечек. Соединяют плавной линией по кратчайшему расстоянию полученные пикеты в соответствии с абрисом и получают контур реки и острова. Таблица 4 - Способ угловых засечек

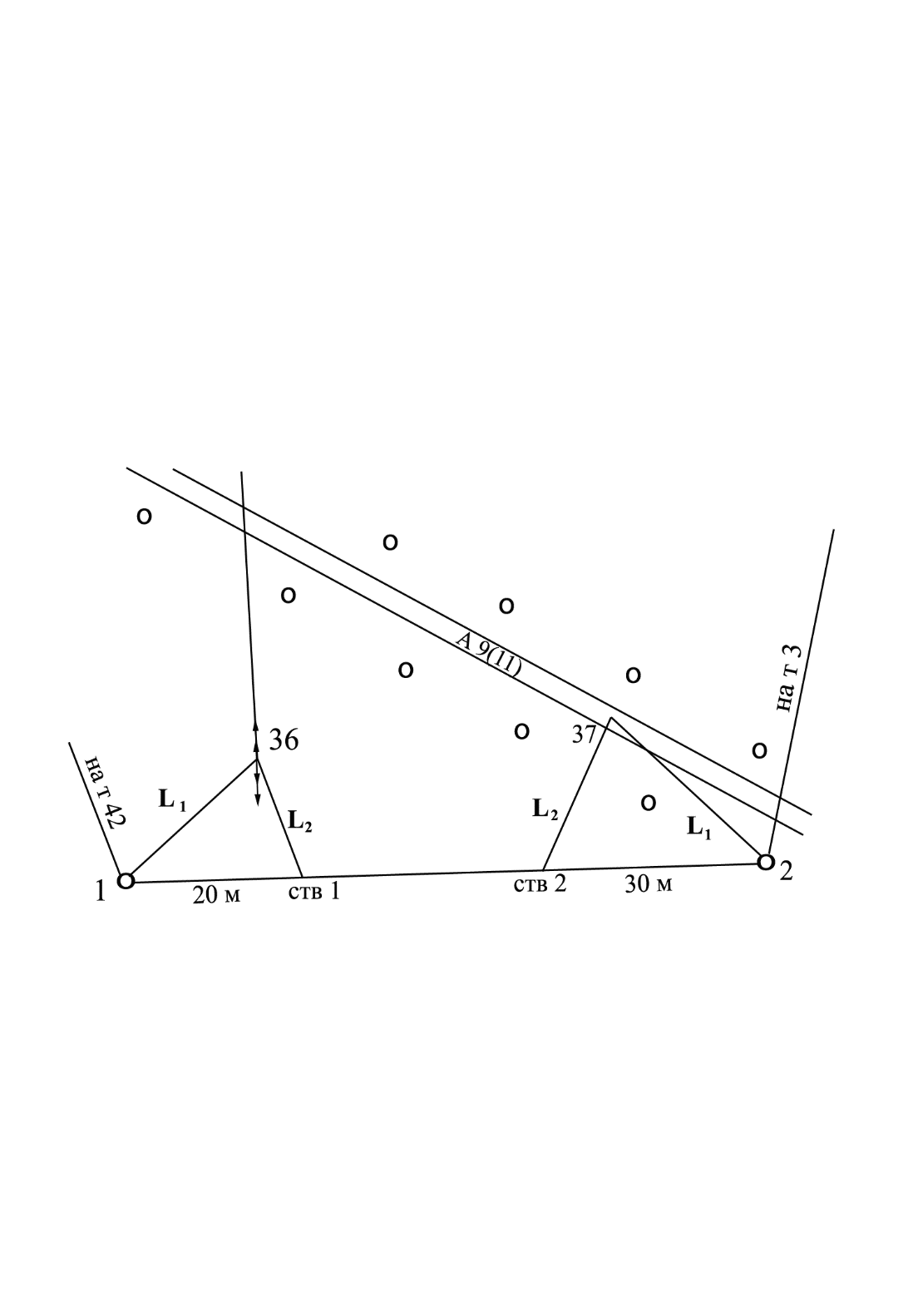

. .Рисунок 6 - Способ угловых засечек Способ перпендикуляров. Этим способом сняты пикеты с 23 по 30. Результаты съемки приведены в таблице 5. Для накладки съемочного пикета 24 от точки 3 теодолитного хода откладывают расстояние до основания перпендикуляра, равное 25,86м, а затем под прямым углом влево откладывают длину перпендикуляра 32,34м в масштабе плана. После того, как все съемочные пикеты подобным образом будут построены, их соединяют в соответствии с абрисом (рисунок 7). Способ линейных засечек. Способом линейной засечки были сняты ось дороги (пикет 36) и столб ЛЭП (пикет 37). Результаты съемки приведены в таблице 6 Для съемки этих пикетов на местности были дополнительно закреплены створные точки 1 и 2. Построение съемочных пикетов 36 и 37 сводится к построению треугольника по трем сторонам, длины которых измерены на местности. Таблица 5 - Способ перпендикуляров

Сначала на плане по стороне 1-2 теодолитного хода накалывают створные точки: створную точку 1 на расстоянии 20м от точки 1 хода, а створную точку 2 на расстоянии 30м от точки 2 хода. Из таблицы 6 выбираем L1 и L2 для 36 съемочного пикета. От точки 1 теодолитного хода радиусом L1 проводят одну дугу, а от створной точки ств.1 радиусом L2 проводят вторую дугу. В пересечении этих дуг обозначают съемочный пикет 36 (рисунок 8). Съемочный пикет 37 строят аналогично от точки 2 теодолитного хода и ств.2. Таблица 6 - Способ линейных засечек

Рисунок 7 - Способ перпендикуляров  Рисунок 8 - Способ линейных засечек Оформление плана. После проверки правильности построения контуров местности все дополнительные линии стирают ластиком и приступают к оформлению плана в соответствии с [34]. Порядок вычерчивания плана тушью может быть рекомендован следующий: - вычерчивается координатная сетка, сетку квадратов полностью не вычерчивают, обозначают лишь их пересечения крестиком зеленого цвета 6х6 мм; - вычерчиваются все пункты съемочного обоснования в соответствии с [3]; - выполняются все надписи. Шрифт для надписи должен соответствовать [3]; - вычерчиваются инженерные сооружения, береговая линия и выполняют надписи водных пространств. Оформление рамок и размещение надписей за рамками плана производят в соответствии с приложением [3] для масштаба 1:1000. Оформление плана Составленный план тщательно проверяют, после чего наносят в карандаше ситуацию условными знаками и вычерчивают зарамочное оформление согласно «Условным знакам для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 [6]. 1 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||