профилактика постинъекционных осложнений. Постинъекционные осложнения, мероприятия по их профилактике

Скачать 332.98 Kb. Скачать 332.98 Kb.

|

|

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации Учебно-исследовательская работа студента Тема: «Постинъекционные осложнения, мероприятия по их профилактике». Выполнила студентка 14 группы 3 курса лечебного факультета Синева Мария Александровна Проверила Ткаченко Наталья Михайловна Иваново 2020 Содержание

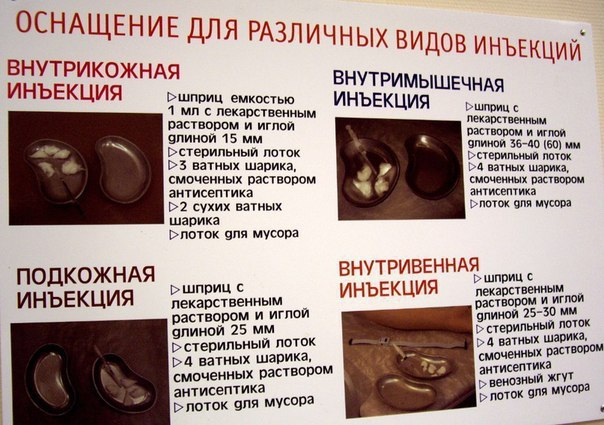

Актуальность Увеличение объема медицинской помощи, оказываемой населению, повышение ее доступности, появление новых лекарственных препаратов сопровождаются постоянным увеличением количества выполняемых инъекций. Наряду с необходимым лечебным эффектом отмечаются и нежелательные последствия, осложнения инъекционных вмешательств - абсцессы и флегмоны, количество которых возрастает. Статистические данные свидетельствуют о том, что и после введения в практику одноразовых шприцев, применения высокоэффективных антибиотиков и сульфаниламидов, антисептиков и дезинфектантов количество постинъекционных осложнений, требующих оперативного вмешательства, не уменьшилось. Введение Одна из главных причин постинъекционных абсцессов и флегмон является нарушение правил асептики при выполнении инъекций (так называемая инокуляция инфекции). Патогенный возбудитель может вноситься в ткани с плохо обработанной кожи в месте инъекции, с игл, шприцев при их недостаточно тщательной обработке, инфицировании инъекционных инструментов в процессе работы, реже - из инфицированного лекарства. Соблюдение всех требований асептики при выполнении инъекционных манипуляций - один из важнейших аспектов профилактики постинъекционных осложнений. Нередко абсцесс в месте инъекции развивается и при должном выполнении правил асептики, когда возбудитель воспаления поступает в эту область по эндогенным путям из очагов острой или хронической инфекции. Возможна даже ситуация порочного круга при недостаточно внимательном анализе причины постинъекционного осложнения. Например, больной получает антибиотики по поводу острой пневмонии; у него развивается нераспознанный постинъекционный абсцесс, однако повышение температуры тела у больного относят за счет основного заболевания и назначают дополнительные инъекции антибиотиков и других препаратов, что поддерживает воспаление в тканях в месте введения. Наряду с этим следует помнить, что существуют и другие механизмы возникновения постинъекционных абсцессов и флегмон. Среди них - неправильная техника введения лекарств, осложнения, вызванные самим лекарством либо состоянием ткани, предрасполагающим к развитию абсцессов, которые могут быть асептичными, т.е. не содержать гноеродной патогенной флоры. Чаще всего инъекции делают в ягодичные мышцы, соответственно именно здесь отмечается наибольшее количество абсцессов (по данным различных авторов, до 60% всех постинъекционных осложнений). В область плеча инъекции делаются реже, соответственно и возникновение абсцессов наблюдается только в 25% случаев, а в других местах - еще реже. Недостаточное внимание к требованиям техники выполнения инъекционных вмешательств заключается в том, что иглы подбираются без учета толщины подкожного жирового слоя, топографии сосудисто-нервных пучков данной области, того, что лекарства вводятся в одно и то же место. Описано несколько случаев тяжелых невритов после инъекций различных препаратов в точки ягодичной области, расположенные рядом с проекцией седалищного нерва. После этих манипуляций больных длительное время беспокоили расстройство чувствительности и слабость в нижних конечностях, боли по ходу седалищного нерва, что приводило к снижению трудоспособности, требовало дополнительного лечения. К осложнениям после инъекций может привести и привычка массировать место введения лекарственных препаратов, что нередко вызывает развитие эмболии сосудов в области депо лекарства и впоследствии некроз мышечной ткани. Ягодичная область, по данным различных авторов, содержит до 30 точек для инъекций. Следует избегать введения лекарств в одно и то же место, чаще менять стороны инъекции, так как многократное введение лекарственных препаратов в одну точку интенсивно травмирует ткани мышц (иглой, лекарством) и может привести к развитию абсцесса даже при должном соблюдении правил асептики. Доза препарата, безвредная при однократном введении, при повторном введении в одно и то же место может вызвать некроз ткани даже при стерильной технике инъекции. Следует помнить, что медикаменты, предназначенные для введения внутримышечно, при инъекции под кожу вызывают асептический некроз ткани в месте введения. К таким веществам относятся глюконат кальция, многие антибиотики, витамины группы В. Лекарства в подкожной жировой клетчатке всасываются значительно хуже, так как она бедна кровеносными сосудами и препарат задерживается в ней значительно дольше, чем в мышечной ткани с ее богатой кровеносной системой и высокой дренажной способностью. Нередко постинъекционные осложнения развиваются у ослабленных, истощенных больных, при нарушении кровообращения в тканях, дистрофических процессах различной этиологии, даже если соблюдается правильная техника введения. Воспалительный процесс в этих случаях носит асептический характер. Кроме того, частой причиной постинъекционных абсцессов и флегмон является неоправданно широкое применение концентрированных и масляных растворов, особенно при неправильной технике инъекций. Среди концентрированных растворов лекарств, являющихся источниками постинъекционных осложнений, следует назвать 25% раствор сернокислой магнезии, 50 раствор анальгина, 24% раствор эуфиллина, 25% раствор кордиамина, а также масляные растворы - 20% раствор камфоры 2% раствор синэстрола, 1,72% и 3,44% растворы ретинола ацетата (витамина А), 2,5% раствор прогестерона. Концентрированные растворы нельзя вводить подкожно, а масляные растворы не следует вводить внутримышечно. Даже однократное неправильное введение препарата может явиться причиной возникновения абсцесса. Нередки постинъекционные осложнения при внутривенном введении, проявляющиеся флебитами и флеботромбозами, связанные как с внесением инфекции при выполнении этих манипуляций, так и с самим препаратом, раздражающим сосудистую стенку (калия хлорид, некоторые антибиотики и др.). Таким образом, в качестве основных причин развития постинъекционных осложнений следует назвать неправильную методику введения лекарств и неудачный выбор места инъекции, применение коротких игл, подкожное введение лекарств, предназначенных для введения внутримышечно, применение концентрированных и масляных растворов, нарушение правил асептики. Знание механизмов возникновения и развития постинъекционных абсцессов, соблюдение методических требований в выполнении инъекционных вмешательств позволяют проводить эффективную профилактику этих осложнений. Виды постинъекционных осложнений Пирогенные реакции. Сопровождаются резким повышением температуры и потрясающим ознобом. Это происходит при использовании препаратов с истёкшим сроком годности, введение некачественно приготовленных растворов; Жировая эмболия лёгочных сосудов. Возникает при ошибочном введении в вену препаратов, предназначенных для внутреннего или подкожного введения, например раствор камфары в масле. Жировая эмболия проявляется внезапными болями в области сердца, удушьем, кашлем, посинением лица, верхней половины грудной клетки; Воздушная эмболия сосудов лёгких. Получается при попадании своевременно не удаленных из шприца или систем для переливания крови пузырьков воздуха; Головокружение, коллапс, нарушение ритма сердца. Могут быть следствием слишком быстрого введения лекарственного препарата; Инфильтрат. Образуется при попадании лекарства в подкожную клетчатку. Это происходит в случае сквозной перфорации вены. Попадание под кожу таких препаратов как эуфиллии, кальция хлорида очень болезненно. Если это произошло, на область локтевого сгиба рекомендуется поставить полуспиртовой или сухой компресс; Гематома. Чаще образуется у больных с нарушенной свёртываемостью крови или повышенной проницаемостью сосудов. Профилактикой этого осложнения является длительное (3-5 мин.) и плотное прижатие места и инъекции; Сепсис. Может развиться при нарушении правил асептики и антисептики; Флебит. Воспаление вены вызванное химическим или физическим раздражением, часто сопровождается тромбированием поражённого сосуда; Аллергические реакции. Могут возникать при применении большинства лекарственных препаратов. Проявляются они в виде зуда кожи, кожных высыпаний, отёка Квинки. Наиболее опасной формой аллергической реакции является анафилактический шок (одышка, тошнота, зуд кожи, снижение артериального давления, потеря сознания, посинение кожи). При появлении у больного любого из указанных симптомов следует немедленно прекратить введение лекарства и срочно оказать неотложную помощь. Анафилактический шок развивается в течение нескольких секунд или минут с момента введения лекарственного препарата. Чем быстрее развивается шок, тем хуже прогноз. Основные симптомы анафилактического шока: ощущение жара в теле, чувство стеснения в груди, удушье, головокружение, головная боль, беспокойство, резкая слабость, снижение артериального давления, нарушения сердечного ритма. В тяжелых случаях к этим признакам присоединяются симптомы коллапса, а смерть может наступить через несколько минут после появления первых симптомов анафилактического шока. Лечебные мероприятия при анафилактическом шоке должны проводиться немедленно по выявлении ощущения жара в теле. Отдаленными осложнениями, которые возникают через два-четыре месяца после инъекции, являются вирусный гепатит В, Д, С, а также ВИЧ-инфекция; Абсцесс - гнойное воспаление мягких тканей с образованием полости, заполненной гноем. Причины образования абсцессов те же, что и инфильтратов. При этом происходит инфицирование мягких тканей в результате нарушения правил асептики. Повреждение нервных стволов может произойти при внутримышечных и внутривенных инъекциях, либо механически (при неправильном выборе места инъекции), либо химически, когда депо лекарственного средства оказывается рядом с нервом, а также при закупорке сосуда, питающего нерв. Тяжесть осложнения может быть различна - от неврита до паралича конечности. Тромбофлебит - воспаление вены с образованием в ней тромба - наблюдается при частых венепункциях одной и той же вены, или при использовании тупых игл. Признаками тромбофлебита являются боль, гиперемия кожи и образование инфильтрата по ходу вены. Температура может быть субфебрильной. Некроз тканей может развиться при неудачной пункции вены и ошибочном введении под кожу значительного количества раздражающего средства. Попадание препаратов по ходу при венепункции возможно вследствие: прокалывания вены "насквозь"; непопадания в вену изначально. Чаще всего это случается при неумелом внутривенном введении 10 % раствора кальция хлорида. Если раствор все-таки попал под кожу, следует немедленно наложить жгут выше места инъекции, затем ввести в место инъекции и вокруг него 0,9 % раствор натрия хлорида, всего 50-80 мл (снизит концентрацию препарата). Профилактика постинъекционных осложнений Основными принципами профилактики постинъекционных осложнений: соблюдение правил санитарно-эпидемиолгического режима; соблюдение алгоритмов внутримышечных и внутривенных инъекций. Для сокращения количества случаев постинъекционных осложнений необходимо: Обеспечение качественной дезинфекции и стерилизации расходного материала, изделий медицинского назначения, используемых при проведении инъекций, катетеризации; Строжайшее соблюдение правил асептики и антисептики при проведении парентеральных манипуляций; Соблюдение техники гигиенического мытья и гигиенической антисептики рук медицинского персонала процедурных, прививочных, осуществляющего парентеральные инъекционные манипуляции; Антисептическая обработка кожных покровов пациента перед инъекцией; Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в процедурных, прививочных, манипуляционных кабинетах. Осуществление производственно-лабораторного контроля в процедурных, прививочных, манипуляционных кабинетах. Заключение При нарушении санитарно-эпидемиологических требований выполнения медицинских манипуляций может запуститься артифициальный механизм передачи инфекции. Любая из инвазивных процедур может привести к инфицированию. Особое место среди различных госпитальных инфекций занимают постинъекционные осложнения в связи с высокой частотой инъекционных вмешательств. Использованная литература 1. Мухина С.А., Тарновская И.И. «Практическое руководство к предмету «Основы сестринского дела», «ГЭОТАР - Медиа», 2009 2. "Справочник медицинской сестры" 2011, "Эксмо" 3. Жукова Э.В., Чернова О.Э., Наумов А.Ю. «О выявлении постинъекционных осложнений в лечебно-профилактических учреждениях» // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2004. - № 6. - С. 37-40. 4. Чернова О.Э., Жукова Э.В., Мартьянова Н.М. «Постинъекционные осложнения. Микробиологический пейзаж» // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. - 2005. - №6.- С. 44-48. 5. Покровский В.И., Семина Н.А. «Внутрибольничные инфекции - проблемы и пути решения.» // Эпидемиология и инфекционные болезни. - 2000. - № 5 - с. 12-24. Приложение Рис.1  Рис. 2 Инфильтрат  Рис.3 Гематома  Рис.4 Некроз тканей  Рис.5 Абсцесс  Рис.6  | ||||||||||||||||||