Министерство транспорта Российской Федерации Министерство транспорта Российской Федерации

Федеральное государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения»

Кафедра «Строительство»

Практическая работа

По дисциплине: «Проектирование конструктивно-технологических решений для строительства и реконструкции линейных объектов»

На тему: «Разработка проектных решений по стабилизации земляного полотна»

на участке км 3219 пк5+20- км 3219 пк 7+50 пер.Туюн-Стланик

Выполнил: студент 441СМД группы Бредихин А.К.

Руководитель: Жданова С.М.

Хабаровск, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Оглавление

Введение 3

1. Общая характеристика района проектирования 4

2.Общая часть. 5

2.1. Природно-климатические условия района строительства 5

2.2. Инженерно- геологические характеристики территории строительства. 6

2.3. Гидрогеологические условия 9

2.4. Растительность и ландшафт. 10

2.5 Характеристика проектируемого объекта 11

2.6 Анализ существующих конструктивных-технологических решений для стабилизации ЗП 11

3.1Укрепление подтопляемого откоса контрбанкетом и матрасами «Рено» 13

3.2Отсыпка дамбы 14

3.3Укрепление подтопляемого откоса с помощью «Сетконов» 14

3.4 Обоснование выбранного варианта 15

4.1 Составление ведомости объемов работ 17

4.2 Составление ведомости машин и механизмов 19

5.4 Составление ведомости трудозатрат 19

5.1 Этапы производства работ. 21

Список литературы 23

Введение Введение

На современном этапе доступ к природных ресурсам северных регионов, создание современной транспортной системы и развитие строительного комплекса, обусловливает повышенное внимание к вопросам проектирования, строительства и эксплуатации земляного полотна, преимущественно в условиях сурового климата, глубокого сезонного промерзания и вечной мерзлоты.

Прошло 40 лет с последних изысканий и началом строительства БАМа и около 30 лет со дня сдачи ЗП. Трасса БАМ расположена в условиях высокотемпературной мерзлоты. Одним из главных объектов железно-дорожной инфраструктуры является ВСП.

Со временем, под действием неблагоприятных природно-климатических, техногенных, гидрологических и других факторов в грунтах тела ЗП происходят дестабилизирующие процессы, которые вызывают остаточные деформации основной площадки и откосов ЗП.

В данной работе необходимо разработать противодеформационные мероприятия для стабилизации ЗП на перегоне Стланик-Алонка.

1. Общая характеристика района проектирования 1. Общая характеристика района проектирования

Район проектирования Туюн-Стланик, располагается в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Административный центр — посёлок городского типа Этыркэн, приравнен к районам Крайнего Севера.

Верхнебуреинский район расположен в западной части Хабаровского края. Граничит на западе с Амурской областью, на юге с Еврейской автономной областью на севере с районом имени Полины Осипенко, на востоке с Солнечным и Хабаровским районами Хабаровского края. Наибольшая протяженность района с юга на север 370 км, с запада на восток 300 км.

Территория района большей частью находится в области занятой болотами и горными хребтами, основные из которых: Малый Хинган, Буреинский, Дуссе-Алинь. Общая площадь района 63 770 км², что составляет 7,6 % территории края.

Верхнебуреинский район богат природными ресурсами и полезными ископаемыми. Важнейшей составляющей их являются лесные ресурсы. Общая площадь земель лесного фонда составляет 6,3 миллиона гектаров, из них покрытая лесом 5,1 миллиона гектаров. Запасы древесины оценивались в 552,8 миллиона кубических метров. Из породного состава преобладают хвойные (79,4%), в первую очередь лиственница, а также ель и пихта. Богаты и разнообразны минерально - сырьевые ресурсы. На территории открыто и разведано 241 месторождение и проявления различных полезных ископаемых (свинца, цинка, меди, молибдена, вольфрама и других). Но ведущее место принадлежит углю. Прогнозные ресурсы углей Буреинского каменноугольного бассейна оценивались на 1 января 1998 года в 9,6 миллиарда тонн. Наиболее изучено Ургальское месторождение, которое разрабатывается с 1947 года.

Территория района перспективна в плане на разработку нефти и газа. Прогнозные запасы для разработки полезных ископаемых Верхнебуреинского прогиба оцениваются здесь в 200-250 миллионов тонн нефти и порядка 200-250 миллиардов кубических метров газа. Важно, что прогиб расположен в экономически освоенном районе на пересечении двух железнодорожных линий: Байкало-Амурской магистрали и ветки Транс-Сибирской магистрали.

В районе известны три рудно-россыпных узла золота: Ниманский, Васильевский, Иориханский. Ниманский рудно-россыпной район, эксплуатирующийся с 1875 года, является наиболее крупным по масштабам добычи.

Правоурмийское оловорудное месторождение является одним из крупнейших в России. По состоянию на 1 января 2001года запасов олова достаточно для работы горнодобывающего предприятия более 50-ти лет. Правоурмийское оловорудное месторождение является одним из крупнейших в России. По состоянию на 1 января 2001года запасов олова достаточно для работы горнодобывающего предприятия более 50-ти лет.

С 1995 года велась подземная добыча и обогащение руды на Правоурмийской обогатительной фабрике. В 2009 году было образовано новое предприятие - ООО «Правоурмийское», которое зарегистрировано в Солнечном районе. Правоурмийское оловорудное месторождение расположено на границе с территорией Сулукского сельского поселения.

2.Общая часть.

2.1. Природно-климатические условия района строительства

Метеоданные представлены по ближайшему к участку проектирования метеостанции Средний Ургал, которая располагается в непосредственной близости от начала участка изысканий.

Климат в Селе Средний Ургал близок к умеренно- холодному климату. В зимний период, существует гораздо меньше осадков, чем летом. Этот климат считается холодным согласно классификации климата Кеппен-Гейгера. В Новый Ургал средняя годовая температура составляет -3.7 градуса по Цельсию. В год выпадает около 682 мм осадков.

Самый сухой месяц февраль, с 5мм осадков. Большая часть осадков выпадает в Июль, в среднем 156 мм. Самый сухой месяц февраль, с 5мм осадков. Большая часть осадков выпадает в Июль, в среднем 156 мм.

Июль является самым тёплым месяцем года. Температура в Июль в среднем 18,8 градуса по Цельсию. Средняя температура в Январе -31.1 градус по Цельсию. Эта самая низкая средняя температура в течение года.

Существует разница в 151 мм осадков между засушливым и дождливым месяцем. Средняя температура меняется в течении года на 50.2 градуса по Цельсию.

Регион расположен в бассейне верхнего течения р. Буреи и представляет собой депрессию, вытянутую с севера на юг почти на 300 км. и состоящую из Верхнебуреинской, Тырминской и Гуджальской впадин, объединенных под общим названием Буреинская впадина. Орографически впадина представлена равнинно-увалистыми пространствами с абсолютными отметками 350-500 м и относительно - 60-80м. Поверхность ее расчленена гидросетью на увалы с плоскими водоразделами и пологими террасированными склонами и характеризуются сильной заболоченностью, большим количеством озер и модулем поверхностного стока до 3.5 л/с с 1 км2. Коэффициент густоты речной сети 0.55-1.1 км/км2.Основной водной артерией региона является р. Бурея. Ширина ее долины 4-9 км, поймы 2-4 км, ширина надпойменных террас до 3 км. Большинство притоков Буреи имеет характер горных водотоков, перемерзающих зимой почти полностью. Регион характеризуется резко континентальным климатом со среднегодовым температурным минус 2.6-6.1° и явлениями температурных инверсий, в результате которых зимой в ряде мест происходит сильное переохлаждение территорий (среднемесячная температура января в районе пос. Чекунда достигает - 34.4°), а летом сильнее ее перегревание. Годовое количество осадков 520-800 мм, из них 79-90% выпадает летом. Мощность снежного покрова 25-40 см. Глубина сезонного промерзания грунтов 1.5-4 м. На 60-65% площади развиты многолетнемерзлые породы. Мощность их увеличивается с запада на восток и с юга на север от 10 до 70 м. Глубина залегания мерзлой толщи на сухих склонах, бровках террас 3-4 м, на заболоченных поверхностях 0.3-0.6 м. Нижняя граница многолетнемерзлых пород в центральной части региона залегает на глубине 20-60 м, в районе пос. Умальта - на глубине 80 м. По данным геотермических наблюдении температура мерзлых пород до глубины 5-7 м плавно понижается от 0 до -2.3°, глубже - постепенно повышается, достигая нуля у подошвы мерзлой толщи. Наиболее охлажденными являются грунта заболоченных пойм.

2.2. Инженерно- геологические характеристики территории строительства.

В структурном отношении регион представляет собой прогиб, залощившийся в раннем мезозое на границе Сихотэ-Алинской геосинклинальной области и Буреинского массива. Прогиб существует как межгорная впадина на восточной окраине Буреинского массива. Фундаментом впадины служат до мезозойские метаморфические и интрузивные образования, глубоко погребенные под чехлом мезозойских пород. Осадочный чехол образован породами песчано-глинистой сероцветной формации, возникшей в геосинклинальный этап развития прогиба, угленосной и терригенной молассовой формациями, сформировавшимися в орогенный этап. Породы осадочного чехла близ восточного борта структуры смяты в узкие линейные складки, близ западного борта - в пологие напоминающие брахиформные. Они прорваны и метаморфизованы позднемеловыми гранитоидами и в южной части впадины перекрыты вулканогенными образованиями андезитовой и базальтовой формаций.

В течение четвертичного периода Буреинская впадина служила областью накопления продуктов разрушения дочетвертичных пород. В результате эти породы на склонах и водоразделах перегрыты чехлом отложений склонового ряда, а в долинах рек - аллювиальными образованиями.

Песчано -глинистая сероцветная формация представлена морскими и частично лагунными отложениями юрского возраста и образовалась в результате ряда трансгрессий. Начало каждой трансгрессии сопровождалось накоплением грудообломочного материала, а после стабилизации режима - алеврито-песчаного. Основным источником споса в это время был располагавшийся на западе Буреинский массив.

Породы формации образуют узкую моноклипаль в восточной части региона, падающую на запад под углом в 30-40° и осложненную рядом разрывов. В западном направлении нижние горизонты выклиниваются, состав отложений становится более грубым, а мощности уменьшаются вдвое. Максимальная мощность отложений 5000 м. Породы формации образуют узкую моноклипаль в восточной части региона, падающую на запад под углом в 30-40° и осложненную рядом разрывов. В западном направлении нижние горизонты выклиниваются, состав отложений становится более грубым, а мощности уменьшаются вдвое. Максимальная мощность отложений 5000 м.

Рисунок 1. Схематическая инженерно-геологическая карта Буреинского района.

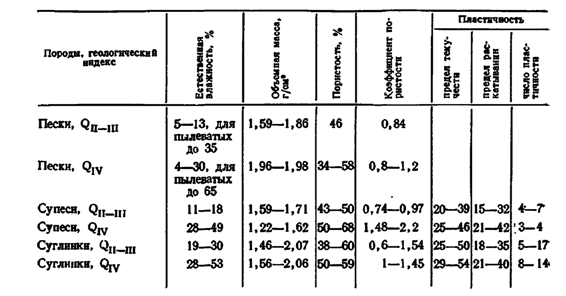

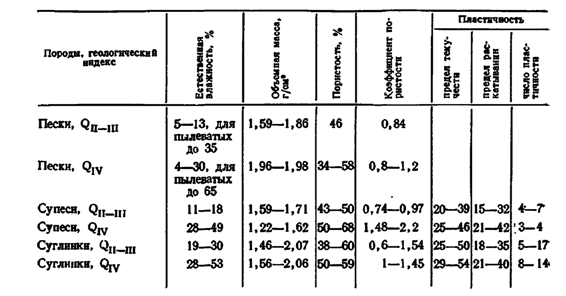

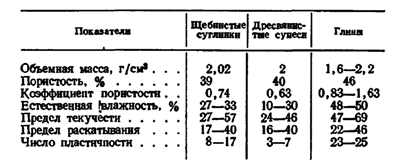

Таблица 1 - Физический свойства аллювиальных отложений

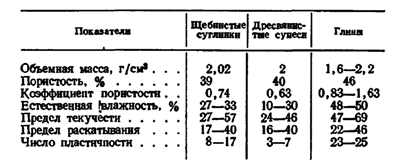

Таблица 2 - Физический свойства склоновых отложений

2.3. Гидрогеологические условия

Регион представляет собой артезианский бассейн, характеризующийся широким развитием многолетнемерзлых пород мощностью от 10-18 м на юге и 60-70 м на севере. По отношению к мерзлоте выделяются воды надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. Надмерзлотные воды приурочены к слою сезонного протаивания и к таликам. Воды слоя сезонного протаивания заключены в щебнисто-суглинистых элювиальных и делювиальных образованиях, в песчано-галечниковых отложениях надпойменных террас и в торфах. Они образуют в летний период горизонт мощностью от 0.3-1 м на марях до 3.5 м на незаболоченных участках. Зимой перемерзают. Выходы их на поверхность носят временный характер с незначительными дебитами до десятых или сотых долей литров в секунду.Таликовые воды приурочены к пойменным аллювиальным песчано-галечниковым отложениям наиболее крупных рек (Бурея, Ургал). Талики преимущественно замкнуты, под руслами рек могут быть сквозные. Мощность водоносного горизонта 3-6 м, в период максимального промерзания (в марте-апреле) - 1-3м. Глубина залегания вод 1-3м. Воды свободные, зимой становятся напорными. Несмотря на небольшую мощность горизонта, благоприятный состав вмещающих пород обусловливает довольно высокую водоносность. Коэффициенты фильтрации превышают 100м/сут. Дебиты скважин составляют 3-14 л/с при понижениях уровня на 0.3-1м. Надмерзлотные воды пресные с минерализацией 0.1-0.15 г/л, гидрокарбонатные кальциевые, мягкие (до 1.5 мг*экв/л), содержат закисное железо и гуминовые кислоты; обладают выщелачивающей, общекислотной и углекислотной агрессивностью к бетону. Межмерзлотные воды развиты весьма ограниченно. Чаще они встречаются в твердой фазе, в виде линз льда мощностью 0.4-0.5 м в глинах. Воды в жидкой фазе были вскрыты на глубине 12-15 м от поверхности мерзлоты. Мощность обводненного слоя 5-7м. Дебит скважины 0.1л/с. Подмерзлотные воды наиболее распространены в регионе. Это артезианские пластово-трещинные воды мезозойских отложений, заключенные преимущественно в песчаниках, переслайвающихся с гравелитами, конгломератами, алевролитами, аргиллитами, пластами угля. Наиболее интенсивная трещиноватость обводненность пород отмечаются до глубины 100-150 м. Коэффициенты фильтрации в этом интервале от 0.1-13 м/сут. Воды напорные. Величина напора возрастает от 15-30 м в верхнем горизонте, залегающем под многолетнемерзлыми породами, до 200-300 м в глубоких горизонтах. Уровень вод в долинах рек устанавливается на 1-8.5 м выше поверхности земли, на водоразделах он располагается на глубине до 50 м. Годовая амплитуда колебаний уровня 2.5-9 м и зависит от режима атмосферных осадков. Дебиты скважин колеблются от 0.4 до 14 л/с при понижениях уровня на 1-35 м. При самоизливе они составляют 2-20 л/с. Удельные дебиты 0.02-2 л/с. Водопритоки в выработки на угольных месторождениях невелики. Приток в действующие штольни с 1 км выработки составляет от 3 м3/ч (в январе-мае) до 40 м3/ч (в июне-сентябре). Подмерзлотные воды пресные с минерализацией 0.1-0.5 г/л, гидрокарбонаты кальциевые или натриевые. Климат на территории района резко континентальный, что определяется наличием горных массивов. Зима продолжительная и морозная. Минимальная зимняя температура до минус 50 градусов. Максимальная летняя температура до +35градусов. Продолжительность безморозного периода от 60 до 105 дней в году. На большей части территории района многолетнемёрзлые грунты мощностью до 90 метров с глубиной сезонного оттаивания 30-90 сантиметров. Район имеет густую сеть больших и малых рек. Все реки входят в Амурскую систему и относятся к её крупным притокам – Амгуни и Буреи. На территории района реки не судоходны.

2.4. Растительность и ландшафт.

Основные виды почв в пределах Верхнебуреинского района: подзолистые, горнотаёжные и железные подзолы, горнотаёжные аллювиально-гумусовые, дерново-подзолистые, болотистые, бурые лесные.

Подзолистые: крутые горные склоны, водораздельные хребты, вершины и крутые склоны увалов. Почвы промываются водой, уносящей с собой перегной. Образуется белесый слой, напоминающий своим цветом золу. Под лиственными лесами - горнотаёжные и железистые подзоны, а над горными темно - хвойными лесами - горнотаёжные аллювиально - гумусовые почвы.

Дерново - подзолистые почвы: пологие склоны, шлейфы (главным образом в области предгорья). Образуются в смешанных лесах с травяным покровом более, темный верхний слой, густо пронизанный корнями растений, в них больше перегноя. Дерново - подзолистые почвы: пологие склоны, шлейфы (главным образом в области предгорья). Образуются в смешанных лесах с травяным покровом более, темный верхний слой, густо пронизанный корнями растений, в них больше перегноя.

Болотистые - приурочены к долино - равнинным элементам рельефа, развиваются в условиях избыточного увлажнения, при отсутствии или слабом дренаже территорий. Содержат много не перегнивших растительных и животных остатков, малоплодородны.

Дерновые - приурочены к поймам рек. Основным фондом пахотных земель в районе (совхоз Аланап) являются бурые лесные и дерново - аллювиальные почвы. По механическому составу эти почвы легко- и средне - суглинистые, не подвергающие переувлажнению, имеют сильно - кислую реакцию среды.

Бурые лесные почвы формируются под пологом широколиственных лесов. В большинстве случаев среднего механического состава, хорошо дренированы, быстро оттаивают весной. Содержание гумуса в верхнем горизонте около 4%, но в них мало фосфора, камня, высокая степень эронированности. На поверхности вершин и склонов сопок почвы каменистые в различной степени, что затрудняет их механическую обработку.

2.5 Характеристика проектируемого объекта

Участок дороги Туюн- Стланник от КМ 3219 ПК 5+20 до КМ 3219 ПК 7+50 имеет в основании земляного полотна старичный ручей, который размывает земляное полотно. В ходе выявлено обводнение земляного пути.

Обводнение земляного пути из-за наличия старичного ручья. Количество больных мест 1 шт. Длина участка, требующая ремонта 120 м Обводнение земляного пути из-за наличия старичного ручья. Количество больных мест 1 шт. Длина участка, требующая ремонта 120 м

2.6 Анализ существующих конструктивных-технологических решений для стабилизации ЗП

Проанализировав техническую литературу: «Основы проектирования конструктивно-технологических решений для строительства, реконструкции и усиления линейных объектов в суровых условиях» - С.М. Жданова, А.А. Пиотрович, Сооружение земляного полотна в сложных условиях: Учеб. пособие / Г.Л. Шалягин, Э.С. Спиридонов, в качестве основных противодеформационных мероприятий были приняты к рассмотрению следующие варианты:

– организация стока поверхностных вод;

– дренирование подземных вод путем сооружения различных дренажных систем;

– уменьшение внешних нагрузок;

– армо-дренаж (глубинное армирование приподошвенных зон земляного полотна и отвод воды из них на бессточных участках местности);

– уполаживание откосов и пригрузка их с помощью контрбанкетов;

– ограждение откосов и защита их от подмыва и размыва проточными водами рек или волнами морей, водохранилищ;

– защита откосов с помощью биоматов;

– система Террамеш;

– зеленые насаждения по верху откоса;

– подпорные стены;

– искусственные сооружения для удержания грунтовых масс, поддерживающие и удерживающие сооружения;

– искусственное закрепление масс откоса;

– габионные конструкции;

– геосинтетики;

– георешетки и геосетки. – георешетки и геосетки.

Выбор варианта проектирования и обоснование технических решений

Укрепление подтопляемого откоса контрбанкетом и матрасами «Рено»

Контрбанкет – насыпной массив из камня, гравия, песка или местного грунта в виде призмы у основания откоса насыпи; наиболее распространенное поддерживающее сооружение. Контрбанкеты устраивают для увеличения устойчивости откоса насыпи или оползневого косогора, как правило, при крутом поперечном уклоне основания насыпи (более 1:3) с низовой ее стороны. Размеры и конфигурация контрбанкетов определяются расчетами устойчивости откоса (склона). Контрбанкеты надежны, имеют значительный срок службы.

Контрбанкет проектируется в сочетании с водоотводной канавой для избежания подмыва откосов.

Каменную наброску в виде контрбанкета делают механизированным способом с применением автосамосвалов, загружаемых экскаватором, бульдозеров и других машин. Лучшие результаты получаются при устройстве каменной наброски заблаговременно в период межени, или в зимнее время, чтобы можно было сделать врезку нижней части наброски в грунт, устроить подстилающий слой в виде обратного фильтра, а также обеспечить правильное расположение камней: крупные (не ниже расчетной величины) - снаружи, более мелкие-внутрь к откосу насыпи. Обратный фильтр делают из двух слоев толщиной по 15 - 20 см: верхний слой - из щебня или гальки, нижний - из гравия, крупнозернистого песка.

Сооружение контрбанкетов является распространенным и эффективным, но имеет ряд недостатков: требует больших объемов привозных дренирующих грунтов, удлинения водопропускных труб, отвода значительных площадей культурных земель под основания контрбанкетов, выноса коммуникаций в ряде случаев, приводит к большим затратам средств и времени и, кроме того, не может быть применен в стесненных условиях. Также необходимо мощение канавы для защиты от размыва. Так как существует осадка, связанная с обводнением территории земляного полотна, необходимо приведение насыпи в проектное положение путем его досыпки.

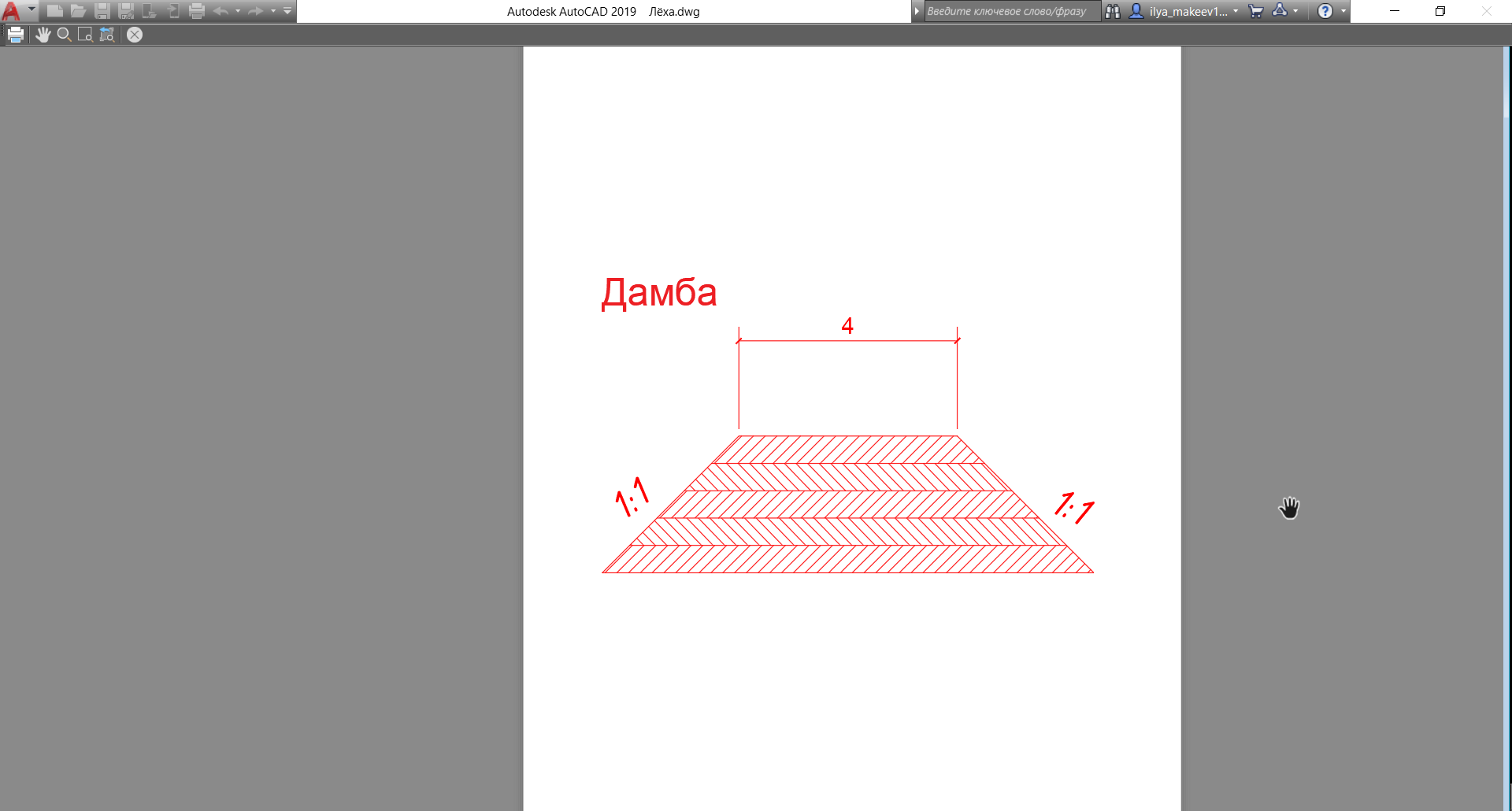

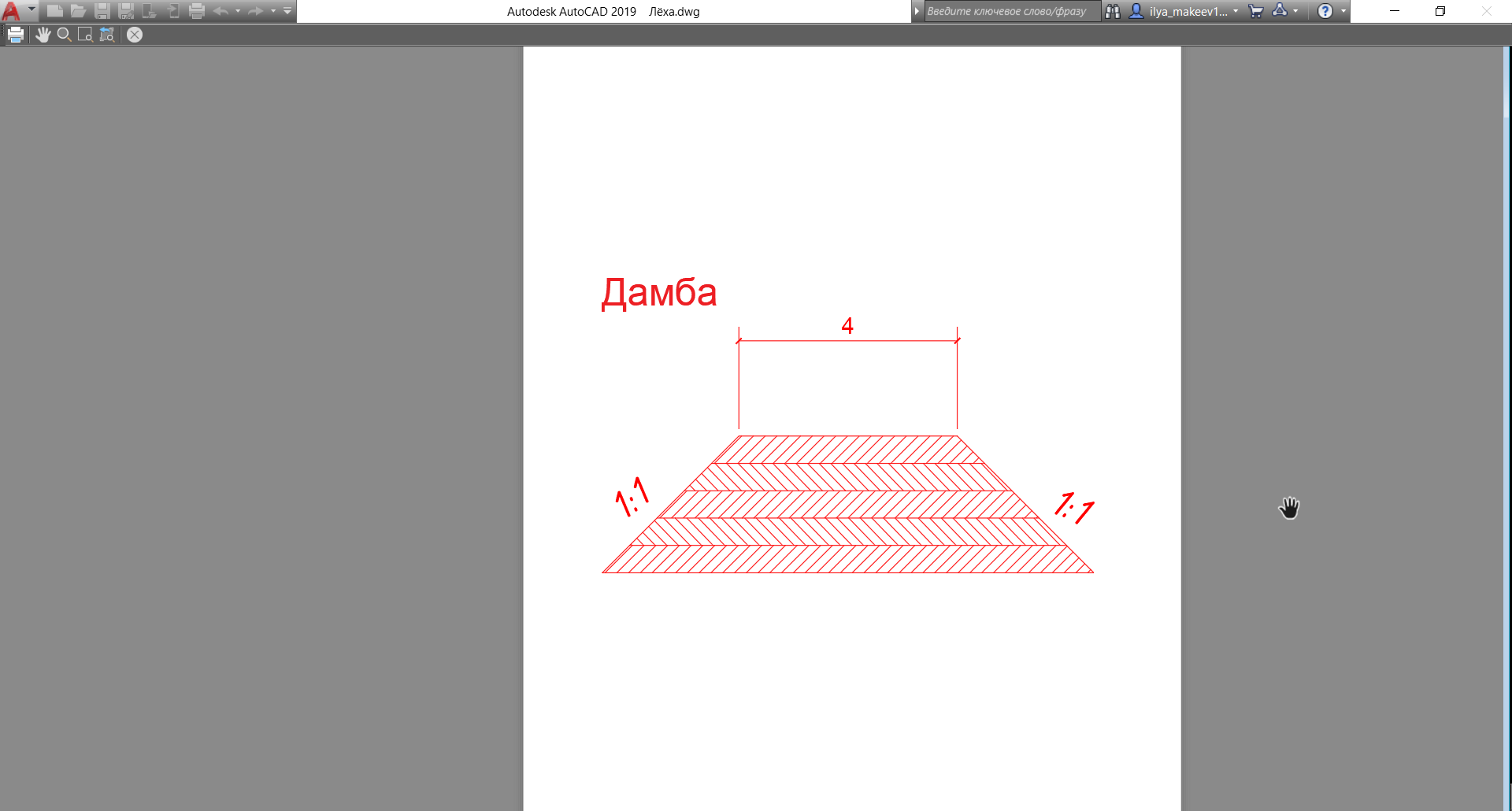

Отсыпка дамбы

Дамба - возвышение в виде вала, устраиваемые:

1) для проложения пути над водой, оврагом, в русле реки;

2) для защиты местности или сооружений от разлива рек, колебаний уровня озера или моря, от селевых вод;

3) для выправления течения реки;

4) для обеспечения правильной работы головных ирригационных сооружений;

5) для ограждения искусственных водоемов и каналов

Высота дамбы, предназначенной для железной дороги, должна возвышаться над уровнем высоких вод не менее 0,5 м. Для возведения железнодорожных и шоссейных дамб предпочитают грунт, не удерживающий в себе воду, песчаный, гравелистый; глина же для этой цели не пригодна.

Откосам земляных дамб придают уклон одиночный или полуторный, то есть ширину 1 или 1,5 м на каждый метр высоты. Если грунт, употребляемый на насыпку дамбы, неудобен для засевания, то откосы дернуются или покрываются слоем растительной земли толщиною 15-20 см, который засевается травою; речные же дамбы часто засаживаются кустарником ивовой или другой быстро растущей породы для закрепления поверхности.

Укрепление подтопляемого откоса с помощью «Сетконов»

Сетконы – это синтетический верёвочный сетчатый контейнер, изготавливаемый из полипропиленовых канатов.

Сетчатые контейнеры подразделяются по форме и размерам на 3 типа: плоские; цилиндрические, сферические.

Преимущества и свойства:

– водостойкость,

– биостойкость,

– стойкость к воздействию щелочных и кислотных сред,

– геоматериалы имеют устойчивость к ультрафиолетовому излучению,

– температурная стойкость,

– механическая стойкость,

– геоматериалы устойчивы к циклам промерзания/оттаивания.

3.4 Обоснование выбранного варианта

В результате нарушения работы канав в процессе эксплуатации происходит обводнение земляного полотна и последующее растепление многолетнемерзлых грунтов, что приводит к их деградации и развитию осадок земляного полотна. В связи с этим необходимо на исследуемом участке применение следующих конструкционно-технологических решений по усилению земляного полотна и водоотведению.

2 вариант: Водоотжимная берма и нагорные канава + дамба

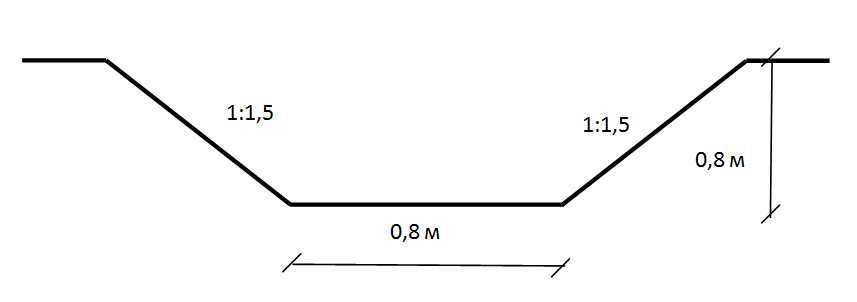

Необходимо для отвода поверхностных и дождевых вод от земляного полотна разработать нагорную траншейную канаву. Также необходимо отсыпать водоотжимную берму с шириной площадки 5 м и высотой 1 м из глинистых грунтов для укрепления и утепления приподошвенных зон. Схема траншейной нагорной канавы представлена на рис.1. Так же с лева от водоотжимной бермы на расстоянии 6 метров расположена дамба высотой 2,5 метра. Объём земляных работ необходимый для возведения первого варианта будет равен 7402 м3.

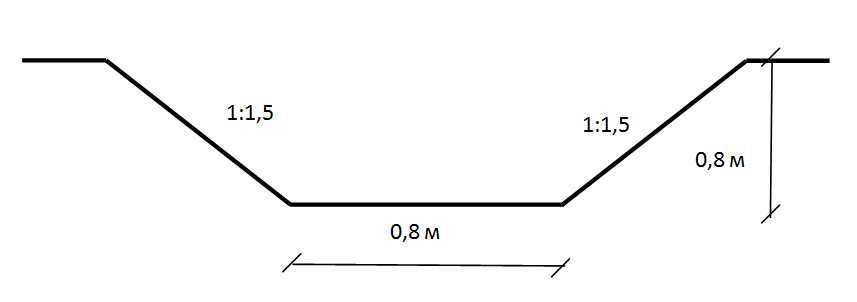

Рис. 1. Схема траншейной нагорной канавы

Водоотжимная берма- устраивают у подошвы насыпи в виде контрбанкетов небольшой высоты, но значительной ширины; возможно ступенчатое очертание берм. Устраивается с целью уменьшения давлений на бока канавы, отделывается, как и откосы, дёрном.

Дамба - возвышение в виде вала, устраиваемые: Дамба - возвышение в виде вала, устраиваемые:

1) для защиты местности или сооружений от разлива рек, колебаний уровня озера или моря, от селевых вод;

2) для выправления течения реки;

3) для обеспечения правильной работы головных ирригационных сооружений;

4) для ограждения искусственных водоемов и каналов

Высота дамбы, предназначенной для железной дороги, должна возвышаться над уровнем высоких вод не менее 0,5 м. Для возведения железнодорожных и шоссейных дамб предпочитают грунт, не удерживающий в себе воду, песчаный, гравелистый; глина же для этой цели не пригодна.

Откосам земляных дамб придают уклон полуторный, то есть ширину 1,5 м на каждый метр высоты. Если грунт, употребляемый на насыпку дамбы, неудобен для засевания, то откосы дернуются или покрываются слоем растительной земли толщиною 15-20 см, который засевается травою; речные же дамбы часто засаживаются кустарником ивовой или другой быстро растущей породы для закрепления поверхности.

Водоотвод с помощью канавы-траншеи.

Поскольку увлажнение грунтов снижает их прочностные характеристики, а при больших скоростях течения дождевых и талых вод возможны размывы земляного полотна, необходимо регулирование стока поверхностных, а также подземных (грунтовых) вод.

Для регулирования поверхностного стока дождевых и весенних талых вод применяются водоотводные канавы и лотки, грунтовые валы, устройства ливневой канализации (на станционных путях), а также быстротоки, перепады с гасителями энергии текущей воды и возможно дренажи мелкого заложения.

Для регулирования стока подземных вод, т. е. для их перехвата и понижения уровня (грунтовых, трещинных, межпластовых вод) применяются дренажные устройства.

Водоотводные канавы являются наиболее распространенными для регулирования стока дождевых и талых вод. Они имеют трапециевидную форму, крутизну 1: т грунтовых откосов 1:1,5 (или 1:2), размеры определяются расчетом, но не менее 0,6 м глубина (Нк) и ширина по дну (bк). Могут укрепляться бетонными, асфальтовыми плитками (или лотковыми секциями, укладываемыми по грунту), каменным мощением (по слою песка) одерновкой, травяным покровом (получаемым травосеянием), со щебневанием дна (рис) Водоотводные канавы являются наиболее распространенными для регулирования стока дождевых и талых вод. Они имеют трапециевидную форму, крутизну 1: т грунтовых откосов 1:1,5 (или 1:2), размеры определяются расчетом, но не менее 0,6 м глубина (Нк) и ширина по дну (bк). Могут укрепляться бетонными, асфальтовыми плитками (или лотковыми секциями, укладываемыми по грунту), каменным мощением (по слою песка) одерновкой, травяным покровом (получаемым травосеянием), со щебневанием дна (рис)

Рис. 2. Схема дамбы.

Последовательность выполнения работ.

Доставка скального грунта для отсыпки контрбанкетов будет производиться по железной дороге думпкарами с карьера.

4.1 Составление ведомости объемов работ

Ведомость составляется исходя из рассчитанных площадей поперечного сечения, возводимых искусственных сооружений.

Таблица 3.1 – Ведомость объёмов работ Таблица 3.1 – Ведомость объёмов работ

№

|

Вид работ

|

Объём

|

Примечание

|

1

|

Отсыпка дамбы с левой стороны от оси дороги

|

8080 м3

|

Думпкарные вертушки (31-675-01)

|

2

|

Послойное разравнивание грунта в дамбе

|

8080 м3

|

Бульдозер (ДЗ-162)

|

3

|

Послойное уплотнение грунта в дамбе

|

8080 м3

|

Каток ДУ-62А

|

4

|

Отделка профиля дамбы

|

3100 м3

|

Экскаватор с планировочным ковшом (ЭО–6123)

|

5

|

Отсыпка бермы с левой стороны от оси дороги

|

3440 м3

|

Думпкарные вертушки (31-675-01)

|

6

|

Послойное разравнивание грунта в берме

|

8600 м3

|

Бульдозер (ДЗ-162)

|

7

|

Послойное уплотнение грунта в берме

|

8600 м3

|

Каток ДУ-62А

|

8

|

Отделка профиля бермы

|

2150 м3

|

Экскаватор с планировочным ковшом (ЭО–6123)

|

Продолжение таблицы 3.1

9

|

Разработка грунта канавы экскаватором

|

1600 м3

|

Экскаватор с планировочным ковшом (ЭО–6123)

|

10

|

Мощение канавы скальным грунтом

|

900 м3

|

автосамосвал (KAMAZ – 65111)

|

11

|

Уплотнение скального грунта в канаве

|

900 м3

|

Каток ДУ-62А

|

12

|

Планировка откосов канавы

|

200 м2

|

Экскаватор с планировочным ковшом (ЭО–6123)

|

4.2 Составление ведомости машин и механизмов

Ведомость машин и механизмов основывается на технологии производства строительных работ. Должна составляться так, чтобы при минимальных трудозатратах достичь максимальной эффективности использования машин.

Таблица 3.1. – Ведомость потребности машин и механизмов.

№

п.п

|

Наименование

|

Марка

|

Кол-во

|

1

|

Экскаватор обратная лопата емк. 1,5 м3

|

ЭО–6123

|

4

|

2

|

Платформы с аппарелями

|

Норкин-модель

|

4

|

3

|

Бульдозер

|

ДЗ – 162

|

4

|

4

|

Каток

|

ДУ-62А

|

2

|

5

|

Автосамосвалы

|

KAMAZ-6520-001-49

|

10

|

6

|

Трамбовочная плита

|

CMW100

|

2

|

7

|

Думпкарные вертушки

|

31-675

|

12

|

8

|

Автогрейдер

|

ДЗ-31-1

|

2

|

9

|

Выпровочно-подбивочно-отделочная машина

|

ВПО-3000

|

2

|

10

|

Электробалластер

|

ЭЛБ-4С

|

2

|

5.4 Составление ведомости трудозатрат

Ведомость составляется исходя из ранее посчитанных объемов и норм трудозатрат из ЕНиРа.

Таблица 5.4. – Ведомость трудозатрат Таблица 5.4. – Ведомость трудозатрат

№

|

Вид работ

|

Объём

|

Примечание

|

Норма времени

|

Продолжительность, дн

|

1

|

Доведение насыпи до проектного положения

|

8000 м3

|

KAMAZ-6520-001-49

|

2,65

|

2,8

|

2

|

Отсыпка бермы

|

8600 м3

|

Думпкарные вертушки (31-675)

|

0,15

|

3

|

3

|

Послойное разравнивание грунта в берме

|

8600 м3

|

Бульдозер (ДЗ-162)

|

0,61

|

1,8

|

4

|

Послойное уплотнение грунта в берме переменного сечения

|

8600 м3

|

Каток ДУ-62А

|

0,36

|

1,2

|

5

|

Отделка профиля бермы

|

8600 м3

|

Автогрейдер ДЗ-31-1

|

0,26

|

2,5

|

6

|

Разработка грунта канавы-траншеи экскаватором

|

1600 м3

|

Экскаватор с планировочным ковшом (ЭО–6123)

|

3,5

|

1

|

7

|

Разработка грунта канавы экскаватором

|

900 м3

|

KAMAZ – 65111

|

2,65

|

0,2

|

8

|

Укрепление профиля канавы-траншеи скальной массой

|

900 м3

|

Думпкарные вертушки (31-675)

|

0,15

|

0,3

|

9

|

Транспортировка грунта канавы-траншеи

|

2800 м3

|

Бульдозер (ДЗ-162)

|

0,61

|

0,2

|

Продолжение таблицы 5.4 Продолжение таблицы 5.4

10

|

Отсыпка дамбы

|

8080 м3

|

Думпкарные вертушки (31-675)

|

0,15

|

3,5

|

11

|

Послойное разравнивание грунта в дамбе

|

8080 м3

|

Бульдозер (ДЗ-162)

|

0,61

|

0,2

|

12

|

Послойное уплотнение грунта в дамбе

|

8080 м3

|

Каток ДУ-62А

|

0,36

|

2,4

|

13

|

Отделка профиля дамбы

|

2150 м3

|

Экскаватор с планировочным ковшом (ЭО–6123)

|

3,5

|

2,8

|

14

|

Выправка пути

|

1 км пути

|

ВПО-3000

|

32

|

0,04

|

15

|

Балластировка пути

|

1 км пути

|

ЭЛБ-4С

|

190,5

|

0,2

|

5.1 Этапы производства работ.

Подготовительный период:

• Геодезическая подготовка объекта.

• Завоз и выгрузка на перегоне:

– комплекта машин, инструментов;

– временного настила

Производится с помощью платформ с аппарелями.

• Устройство временного переезда.

• Подготовка стройплощадки

Основной период:

• Выемка грунта под канаву-траншею слева и справа от насыпи. Объем работ на участке составляет 900 м3. Работы производятся с помощью экскаватора ЭО-6123 с обратной лопатой (объем ковша 1.5 м3). Грунт увозится с помощью автосамосвалов Камаз-6520-001-49 за пределы фронта работ.

• Сооружение бермы. Объем работ на 1 участке протяженностью 140 м. составляет 8600 м3. Отсыпка производится с думпкарных вертушек, весь объем мы отсыпим за 5 проходов вертушек в количестве 12 вагонов во время технологического «окна». Для отсыпки нам потребуется 5 технологических окон. Планировка откосов производится экскаватором ЭО-6123.

• Отсыпка насыпи песчано-гравийных грунтов производится автосамосвалами, грунт привозят с местного карьера. Грунт разравнивается бульдозером ДЗ-161-1 и уплотняется катком ДУ-62А.

• Планировка откосов с уклоном, обеспечивающим сток воды со стороны откоса ЗП в сторону канавы-траншеи и канавы. Откосы планируются с помощью бульдозера ДЗ-161-1. Грунт вывозится за пределы фронта работ с помощью автосамосвала KAMAZ-6520-001-49.

Заключительный период:

• Выправка, подъемка и отделка пути

• Уборка территории строительства от строительного мусора. Уборка производится силами дорожных рабочих с использованием автосамосвала Камаз-6520-001-49.

• Вывоз техники и оборудования. Вывоз производится с помощью платформ с аппарелями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном проекте разработано три варианта по усилению земляного полотна на вечномёрзлых грунтах: отсыпка контрбанкета; возведение дамбы; расчистка русла старицы. Выбор данных вариантов производился на основе изучения видов грунтов под земляным полотном и технологическим особенностям данных мероприятий.

Мною был изучен климат данного региона, его геология, гидрология, рельеф и растительность района проектирования.

На основе сравнения мероприятий, был принят вариант –с контрбанкетом, дамбой и водоотводной канавой. Основной плюс данного варианта – армирование приподошвенной зоны насыпи скальным грунтом, который плюс к этому еще выполняет функцию дренажа.

.

Список литературы

Сооружение земляного полотна в сложных условиях: Учеб. пособие / Г.Л. Шалягин, Э.С. Спиридонов, М.С. Клыков и др.; Под ред. М.С. Клыкова. – Хабаровск: Изд=во ДВГУПС, 2005. – 131 с.

Геология СССР Том XIX Хабаровский край и Амурская область.

Часть I Геологическое описание / Л.И. Красный, А.А. Леонтович, В.В. Онихимовский. – Москва: «Недра», 1966. – 721 с.

Противодеформационные конструкции для стабилизации земляного полотна: учеб. Пособие/ А.Г. Полевиченко, С.М. Жданова. – Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2005.- 82с.:ил.

|

Скачать 0.63 Mb.

Скачать 0.63 Mb. Министерство транспорта Российской Федерации

Министерство транспорта Российской Федерации Таблица 5.4. – Ведомость трудозатрат

Таблица 5.4. – Ведомость трудозатрат  Продолжение таблицы 5.4

Продолжение таблицы 5.4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение

Введение 1. Общая характеристика района проектирования

1. Общая характеристика района проектирования  Правоурмийское оловорудное месторождение является одним из крупнейших в России. По состоянию на 1 января 2001года запасов олова достаточно для работы горнодобывающего предприятия более 50-ти лет.

Правоурмийское оловорудное месторождение является одним из крупнейших в России. По состоянию на 1 января 2001года запасов олова достаточно для работы горнодобывающего предприятия более 50-ти лет.  Самый сухой месяц февраль, с 5мм осадков. Большая часть осадков выпадает в Июль, в среднем 156 мм.

Самый сухой месяц февраль, с 5мм осадков. Большая часть осадков выпадает в Июль, в среднем 156 мм. Породы формации образуют узкую моноклипаль в восточной части региона, падающую на запад под углом в 30-40° и осложненную рядом разрывов. В западном направлении нижние горизонты выклиниваются, состав отложений становится более грубым, а мощности уменьшаются вдвое. Максимальная мощность отложений 5000 м.

Породы формации образуют узкую моноклипаль в восточной части региона, падающую на запад под углом в 30-40° и осложненную рядом разрывов. В западном направлении нижние горизонты выклиниваются, состав отложений становится более грубым, а мощности уменьшаются вдвое. Максимальная мощность отложений 5000 м.

Обводнение земляного пути из-за наличия старичного ручья. Количество больных мест 1 шт. Длина участка, требующая ремонта 120 м

Обводнение земляного пути из-за наличия старичного ручья. Количество больных мест 1 шт. Длина участка, требующая ремонта 120 м – георешетки и геосетки.

– георешетки и геосетки.

Дамба - возвышение в виде вала, устраиваемые:

Дамба - возвышение в виде вала, устраиваемые: Водоотводные канавы являются наиболее распространенными для регулирования стока дождевых и талых вод. Они имеют трапециевидную форму, крутизну 1: т грунтовых откосов 1:1,5 (или 1:2), размеры определяются расчетом, но не менее 0,6 м глубина (Нк) и ширина по дну (bк). Могут укрепляться бетонными, асфальтовыми плитками (или лотковыми секциями, укладываемыми по грунту), каменным мощением (по слою песка) одерновкой, травяным покровом (получаемым травосеянием), со щебневанием дна (рис)

Водоотводные канавы являются наиболее распространенными для регулирования стока дождевых и талых вод. Они имеют трапециевидную форму, крутизну 1: т грунтовых откосов 1:1,5 (или 1:2), размеры определяются расчетом, но не менее 0,6 м глубина (Нк) и ширина по дну (bк). Могут укрепляться бетонными, асфальтовыми плитками (или лотковыми секциями, укладываемыми по грунту), каменным мощением (по слою песка) одерновкой, травяным покровом (получаемым травосеянием), со щебневанием дна (рис)

Таблица 3.1 – Ведомость объёмов работ

Таблица 3.1 – Ведомость объёмов работ