Реформы Александра II. Великие реформы Александра II_Хмарская 104пед. Предпосылки и необходимость реформ в России середины хiх века

Скачать 1.16 Mb. Скачать 1.16 Mb.

|

|

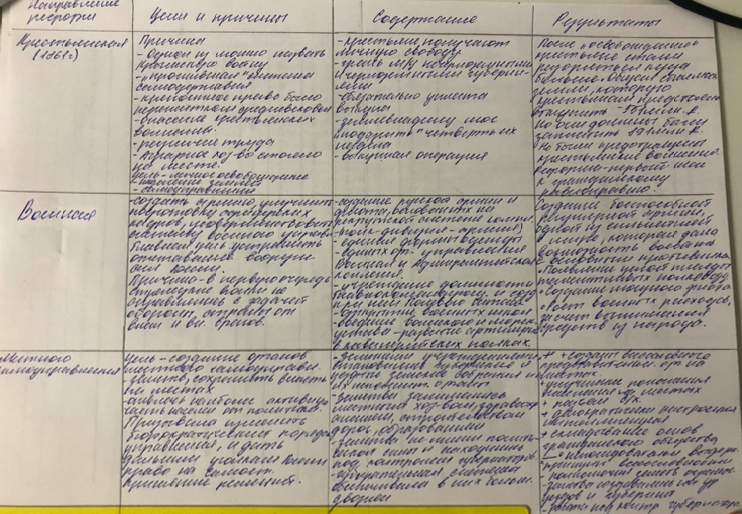

Предпосылки и необходимость реформ в России середины ХIХ века. Вторая половина XIX в. характеризуется буржуазными реформами в сфере правового положения крестьян, структуры органов управления земствами и городами, судебной и полицейской систем. Этому послужили различные социально-экономические, политические и идеологических предпосылки. Социально-экономические предпосылки: к 1820-е гг. стал активно применяться труд вольнонаемных рабочих, к 1860-м гг. их число уже превысило 50% от числа всей рабочей силы на фабриках. Вотчинная и посессионная мануфактуры уступили место новым буржуазным отношениям. Промышленный прорыв 1830—1840-х гг. обнажил проблему нехватки рабочих кадров, так как большинство населения находилось в крепостной зависимости. Земля начала стремительно переходить от дворянства другим сословиям, распространялась практика отходничества крестьян. Основными источниками существования дворянства становились предпринимательство и служба государю, а поместья, скорее, наоборот, требовали новых капиталовложений. Поэтому в среде дворянства также появлялись сторонники буржуазных реформ. Росло мелкотоварное производство: кустарная и мелкая городская промышленность, крестьянские промыслы. Важным явлением в развитии капиталистических отношений было перерастание мануфактуры в капиталистическую фабрику. Политические предпосылки: в 1850-х гг. постоянно возрастала классовая борьба между дворянством и крестьянами, обострившаяся после поражения в Крымской войне 1853—1855 гг. Усиление эксплуатации крестьян, произвол помещиков и администрации вызывали крестьянские волнения. Участились выступления рабочих на мануфактурах, особенно на заводах Урала. Чтобы удержать абсолютную монархию, требовалось принятие скорейших мер по установлению некоторых гарантий гражданам государства. Перестройки требовал весь государственный аппарат, полицейские и судебные органы. Немаловажным фактором, послужившим предпосылкой для проведения реформ второй половины XIX в., явились либеральные взгляды Александра II. Идеологические предпосылки: толчком к установлению буржуазных порядков в России послужили идеи Великой французской революции: свобода, равенство, братство, законность. В России сформировались три главные идейно-политические силы, считавшие необходимостью проведение буржуазных реформ: официально-правительственная, либеральная и революционная. 2) Проекты крестьянской реформы. Разрабатывая реформу, правительство учитывало те предложения и пожелания, которые отразились в направленных в Крестьянский Комитет проектах. Можно выделить 3 группы проектов, составленных с учетом требований различных групп дворянства. 1. Реакционно-консервативный проект предусматривал: немедленную отмену крепостного права, но желательно за выкуп; крестьяне получают небольшой участок земли для сада или огорода; помещики сохраняют в своих руках всю землю и сдают ее крестьянам в аренду на условиях отдачи половины или двух третей урожая; никаких политических преобразований в стране проводить не надо; проект отражал интересы крупнейших землевладельцев и придворной аристократии. 2. Либеральный проект реформы предусматривал: немедленно отменить крепостное право бесплатно, чтобы избежать крестьянских восстаний; крестьяне получают надел пахотной земли за выкуп, размер выкупа и земельного надела зависит от пожелания помещика и качества земли; помещичье землевладение полностью сохраняется; возможны некоторые политические преобразования, которые позволят буржуазии принять участие в государственном управлении; проект выражал интересы большинства помещиков и буржуазии. 3. Революционно-демократический проект: немедленная бесплатная отмена крепостного права; бесплатная передача всей земли крестьянам, сохранение общины, размер земельного надела зависит от количества членов крестьянской семьи; полное уничтожение помещичьего землевладения; проведение в стране широких реформ, направленных на уничтожение самодержавия и сословного строя, провозглашение республики , предоставление политических прав всем гражданам независимо от имущественного положения; проект выражал интересы мелкой буржуазии и крестьянства; он был разработан А.И.Герценым, Н.Г. Чернышевским, Н.А. Добролюбовым, разумеется нелегально, но правительство тем не менее о нем знало по данным полиции. Все проекты подавались в Главный Комитет во главе с великим князем Константином Николаевичем. В 1859 г. при Главном Комитете были созданы две, так называемые, Редакционные Комиссии для рассмотрения материалов , подготовленных губернскими комитетами , и для составления проекта закона об освобождении крестьян. Фактически обе Комиссии слились, но сохранили название «Редакционные Комиссии». Возглавил Комиссию генерал Я.И. Ростовцев, который привлек к работе либеральных деятелей и чиновников – Н.А. Милютина, Ю.Ф. Самарина, Н.П. Семенова и др. Комиссия подготовила проект «Положение о крестьянах». 19 февраля 1861 г. в Государственном совете Александр II подписал «Положение о реформе» (они включали 17 законодательных актов) и «Манифест об отмене крепостного права». Эти документы были опубликованы в печати 5 марта 1861 г. Почему отмена крепостного права не сняло остроту крестьянского вопроса в Российской империи? В результате крестьянской реформы крестьяне получили личную свободу и право распоряжения своим имуществом. Помещики сохраняли собственность на свои земли, но были обязаны предоставить крестьянам в постоянное пользование усадьбу с приусадебным участком, а также полевой надел. За это пользование крестьяне обязаны были отбывать барщину или платить оброк. По закону они не могли отказаться от полевого надела хотя бы в первые девять лет (а в последующий период отказ от земли ограничивался рядом условий, затруднявших реализацию этого права). Это указывало на помещичий характер реформы: по условиям «освобождения» крестьянину было невыгодно брать землю. В свою очередь отказ от нее лишал помещиков и рабочей силы, и дохода, который они получали бы в виде оброка. Довольно своеобразно решался вопрос о размерах полевого надела. Повинности и размеры наделов должны были быть зафиксированы в уставных грамотах, которые составлялись в течение 2 лет. Но эти грамоты составляли сами помещики, а проверяли мировые посредники из числа помещиков. Получалось, что между крестьянами и помещиками посредниками были опять-таки помещики. Условные грамоты заключались с «миром» (сельской общиной крестьян, принадлежащей помещику), т.е. повинность взималась с «мира». Таким образом, крестьяне освобождались от крепостной зависимости помещиков, но попадали в такую же зависимость к «миру». Крестьянин не имел права уйти из общины, получить паспорт — этот вопрос решал «мир». Крестьяне могли выкупить свои наделы и тогда именовались крестьянами-собственниками, но опять же выкуп мог произвестись только всей общиной, а не отдельным крестьянином. Условия реформы полностью отвечали интересам помещиков. Крестьяне становились временнообязанными на неопределенный срок. В сущности, феодальная система эксплуатации крестьян была налицо. Крестьяне продолжали нести повинности за пользование землей. Повинности подразделялись на денежные (оброк) и издольщину (барщину). Основной формой повинностей был денежный оброк, размер его примерно соответствовал дореформенному. Это ясно показывало, что оброк устанавливался не по результату стоимости земли, а доходами, получаемыми помещиком от личности крепостного. Оброк уплачивался помещику от всего общества «при круговом друг за друга ручательстве» крестьян. К тому же помещик получал право требовать его за полгода вперед. Барщина. Работы на земле помещика подразделялись на конные и пешие дни. Соотношение конных и пеших дней определялось помещиком. Выкуп полевого надела зависел исключительно от помещика. Далеко не все крестьяне могли внести сразу всю сумму для выкупа, в чем были заинтересованы помещики. Крестьяне получали от правительства выкупную сумму, но погашать ее они должны были в течение 49 лет ежегодно по 6%. Поэтому крестьяне часто были вынуждены отказываться от той земли, которую они по условиям реформы имели право получить. В результате крестьяне оставались в определенной зависимости от местного дворянства и временно обязанные от своих прежних владельцев. Проектная декларация на рекламируемом сайте Последствия крестьянской реформы "Манифест" об отмене крепостного права. Такие результаты реформы не могли удовлетворить крестьян, они считали себя обманутыми. Поэтому отмена крепостного права вызвала не ликование, а взрыв крестьянского протеста. Чем был вызван рост популярности радикальных революционных направлений в либеральной среде образованной части российского общества второй половины ХIХ века? Главной задачей, стоящей перед властью и обществом в середине XIX столетия, было решение крестьянского вопроса. В среде интеллигенции предлагалась масса проектов дальнейшего развития страны, и все они первостепенной целью определяли отмену крепостного права. О своем видении решения проблемы первым заговорил А. Герцен, который предложил теорию общинного социализма. Он считал, что социализм в России появится на базе крестьянской общины. Его главный сторонник Н. Чернышевский доработал эту концепцию и считал, что община – это только переходный этап к коллективной форме производства и потребления. Идеи общинного социализма легли в основу идеологии народничества: – Россия должна идти по своему пути. – Капитализм чужд развитию России. – Русское общество не содержит социальной основы для самодержавия. – Россия придет к социализму, не проходя период капитализма. – Новое социалистическое общество будет опираться не на семью, а на общину. – Крестьянством должны руководить профессиональные революционеры. – Крестьяне уже созрели до социалистических идей. – Только революция способна провести социальные идеи. Идеи общинного социализма совпадали с мыслями разночинной интеллигенции. Крестьянская реформа 1861 года так и не решила многих вопросов, что все более подталкивало к активным действиям. Еще одним поводом для недовольства стало введение платы за получение высшего образования, из-за чего в университетах не могло учиться большинство разночинной молодежи. Вот они и стали главной социальной опорой народничества в XIX веке. Значение реформ Великих реформ Александра II. 1. Переход на либеральный, гуманистический путь политического развития без революции (характерное отличие от большинства стран Запада). 2. Переход на более эффективный, рыночно-капиталистический путь развития экономики, основанный не на принуждении, а на таких стимулах, как свобода наемного труда, конкуренция и безработица. 3. В социальных отношениях – ослабление сословного строя, являвшегося пережитком феодального общества. С другой стороны, реформы не устранили противоречия и антагонизмы в развитии общества. Они лишь способствовали их переходу в новое качество, что было неизбежнымследствием неудовлетворительного для обеих сторон компромисса в основной из реформ (крестьянской) и порожденных реформами трудностей, к которым монархия, сама выступившая их инициатором, оказалась не готова.В этом заключалась ее драма и личная драма Александра II – честного, мужественного и прогрессивно настроенного человека, которому не хватило разума и воли государственного деятеля. И по объективным причинам монархия, генетически связанная с отживавшим свой век дворянством, вряд ли была способна на большее. В этом заключалась главная причина нарастания в обществе оппозиционных и революционных настроений. Таблица №2: Великие реформы Александра II     |