вопросы к семинару. Причины раздробленности

Скачать 118.47 Kb. Скачать 118.47 Kb.

|

|

Причины раздробленности Можно выделить 3 крупные группы причин, почему этот процесс стал возможным: Лестничная (родовая) система наследования престола. Эта система с одной стороны постоянно увеличивала количество наследников, а с другой стороны также увеличивала число князей-изгоев. Все это вело к междоусобным войнами и ситуациям, когда князья делили страну между собой. Развитие земледелия. Благодаря этому процессу многие дружинники стали землевладельцами. С развитием этого процесса землевладельцы становились крупнее и финансово сильнее. Крупных земледельцев очень не устраивала лестничная система наследования престола. Они всячески пытались ограничить власть князя или добиться завершения княжеских переходов. Развитие ремесла. развитие ремесла имело важное следствие - рост городов и превращение их в культурные и политические центры. Есть еще одна важная причина, о которой сегодня не принято много говорить - падение знаменитого торгового пути «из варяг в греки». Этот путь проходил через Русь и был тем экономическим стимулом, который заставлял страну держаться единой.

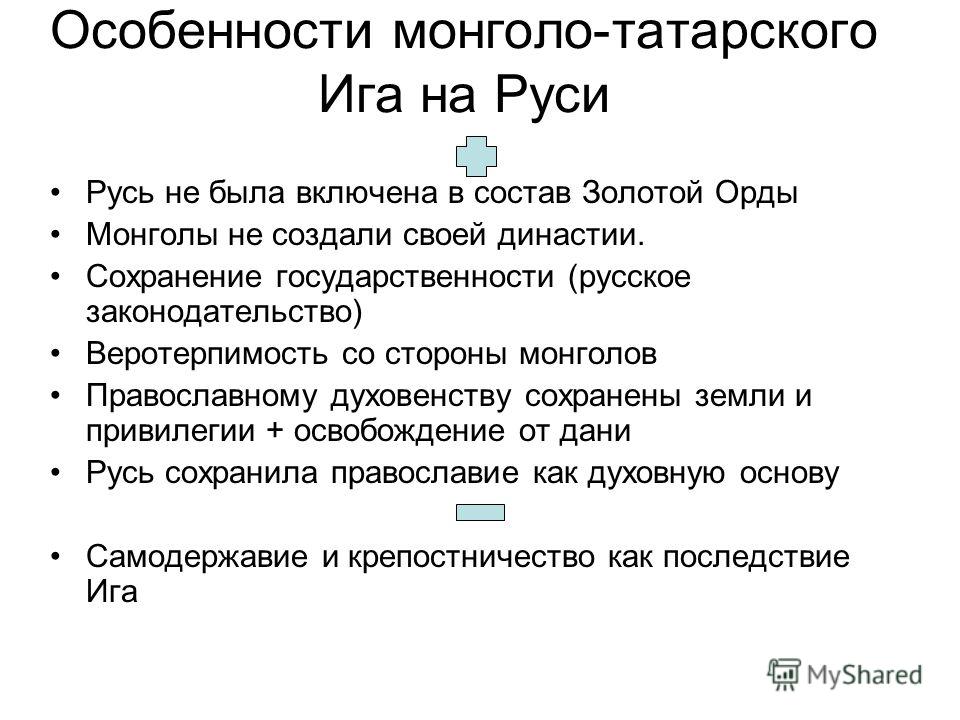

Борьба Руси против иноземных нашествий в XIII в. В 1206 г. образовалась монгольская империя во главе с Темучином (Чингисханом). Монголы разгромили Приморье, Северный Китай, Среднюю Азию, Закавказье, напали на половцев. На помощь половцам выступили русские князья (киевский, черниговский, волынский и др.), но в 1223 г. на Калке они были разбиты из-за несогласованности действий. В 1236г. монголы покорили Волжскую Булгарию, а в 1237 г., ведомые Батыем, вторглись на Русь. Они разорили Рязанскую и Владимирскую земли, в 1238 г. разбили на р. Сить Юрия Владимирского, сам он погиб. В 1239 г. началась вторая волна нашествия. Пали Чернигов, Киев, Галич. Батый ушел в Европу, откуда вернулся в 1242 г. Причинами поражения Руси стали ее раздробленность, численное превосходство сплоченной и мобильной армии монголов, ее умелая тактика, отсутствие на Руси каменных крепостей. Установилось иго Золотой Орды — государства захватчиков в Поволжье. Русь платила ей дань (десятину), от которой освобождалась лишь церковь, и поставляла воинов. Сбор дани контролировали ханские баскаки, позднее сами князья. Они получали от хана грамоту на княжение — ярлык. Старшим среди князей был признан князь владимирский. Ордынцы вмешивались в распри князей и многократно разоряли Русь. Нашествие нанесло большой урон военной и экономической мощи Руси, ее международному престижу, культуре. Южные и западные земли Руси (Галич, Смоленск, Полоцк и др.) позднее перешли к Литве и Польше. В 1220-х гг. русские участвовали в Эстонии в борьбе против немецких крестоносцев — ордена меченосцев, в 1237 г. преобразовавшегося в Ливонский орден, вассал Тевтонского. В 1240 г. в устье Невы высадились шведы, стремясь отрезать Новгород от Балтики. Князь Александр разбил их в Невской битве. В том же году начали наступление ливонские рыцари, взявшие Псков. В 1242 г. Александр Невский разгромил их на Чудском озере, прекратив набеги ливонцев на 10 лет. Русь и Золотая ОрдаМонгольская империя — государство, сложившееся в XIII веке в результате завоеваний Чингисхана и его преемников и включавшее в себя самую большую в мировой истории смежную территорию от Дуная до Японского моря и от Новгорода до Юго-Восточной Азии (площадь ок. 38 000 000 квадратных километров). Столицей государства стал Каракорум. Во второй половине XIII века начался распад империи на улусы, во главе которых стояли чингизиды. Крупнейшими осколками Великой Монголии стали империя Юань (1), Улус Джучи или Золотая Орда (2), государство Хулагуидов(1) и Чагатайский улус (3). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ледовое побоищеПосле того, как шведы проиграли Невскую битву, германцы-крестоносцы решили более тщательно подготовиться к новому походу. Тевтонский орден также выделил часть своей армии для помощи. Еще в 1238 году магистром Ливонского ордена стал Дитрих фон Грюнинген, многие историки приписывают именно ему решающую роль в формировании идеи похода на Русь. Дополнительно мотивировал крестоносцев Папа Римский Григорий IX, который в 1237 объявил крестовый поход на Финляндию, а в 1239 призвал князей Руси уважать пограничные ордена. Новгородцы на этот момент уже имели удачный опыт войны с германцами. В 1234 году отец Александра Ярослав разбил их в битве на реке Омовжа. Александр Невский, зная планы крестоносцев, с 1239 года начал возводить линию укреплений вдоль юго-западной границы, однако шведы внесли небольшие коррективы в его планы, напав с северо-запада. После их разгрома Невский продолжил укреплять границы, а также заключил брак с дочкой Полоцкого князя, тем самым заручился его поддержкой на случай будущей войны. В конце 1240 года немцы начали поход на земли Руси. В этом же году они взяли Изборск, а в 1241 году взяли в осаду Псков. В начале марта 1242 года Александр помог жителям Пскова освободить свое княжество и вытеснил германцев на северо-запад от города, в район Чудского озера. Именно там состоялось решающее сражение, которое вошло в историю под название Ледовое побоище. Первые столкновения ледового побоища начались в начале апреля 1242 года на северном берегу Чудского озера. Крестоносцами руководил известный полководец Андреас фон Фельфен, который был в два раза старше новгородского князя. Армия Невского насчитывала 15-17 тысяч воинов, в то время как у германцев их было около 10 тысяч. Однако, по свидетельству летописцев, как Руси, так и заграничных, немецкие войска были намного лучше вооружены. Но как показало дальнейшее развитие событий, это сыграло с крестоносцами злую шутку. Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года. Немецкие войска, владеющие методикой нападения «свиней», то есть строгим и дисциплинированным строем, главный удар направили в центр врага. Однако Александр сначала атаковал армию врага с помощью лучников, а затем приказал нанести удар по флангам крестоносцев. В результате немцы были вытеснены вперед, на лед Чудского озера. Зима в это время была долгая и холодная, поэтому на момент апреля лед (весьма хрубкий) на водоеме сохранялся. После того, как немцы поняли, что отступают на лед, было уже поздно: лед начал трескаться под давлением тяжелых немецких доспехов. Именно поэтому историки назвали сражение «ледовым побоищем». В результате часть воинов утонула, другая часть была убита в бою, но большей части все же удалось спастись бегством. После этого, войска Александра окончательно выгнали крестоносцев с территории Псковского княжества. Невская битва Причины битвыВ 1240 году началось нашествие Батыя. Пользуясь этими событиями, шведский король решил напасть на Русь, захватив крупный торговый город Новгород. Предпосылок для этого было огромное количество: Противник увяз в тяжелых боях, неся большие потери. Монголы уничтожили большую часть мужского населения Руси. Новгород, несмотря на то, что нашествие не видел, оставался в одиночестве, без поддержки других княжеств. В Новгороде правил молодой князь Александр Ярославич, который до этого никакими великими делами прославлен не был. Содержание битвы и ее ход В результате в июле 1240 года шведское войско повело свой флот в устье Невы. Командование армии взял на себя зять шведского короля - Биргер. Передвигаясь вглубь страны, его армия остановилась на левом берегу Невы, недалеко от устья Ижоры. Шведы были настолько уверены в своей победе, что, если верить некоторым источникам, отправили молодому князю Александру послание, в котором говорилось «Мы здесь и мы пленим тебя и твою землю». Что касается действий Александра, то он имел точные сведения о передвижении шведской армии, поскольку в Новгороде была хорошо налажена разведческая деятельность. Молодой князь решил использовать фактор внезапности, собрав городское ополчение и совершив стремительный марш к месту, где остановилась шведская армия. Во время передвижения войск к нему примыкали все новые отряды. План молодого князя заключался в следующем: Ополченцы должны были отрезать шведам путь к отступлению к кораблям. Внезапный и мощный удар конницы должен был нанести решающее поражение противнику. Русское войско нанесло внезапный удар по разработанному плану. Шведы не ожидали такого поворота событий, вследствие чего в их рядах началась паника. Эта паника усугублялось тем, что в короткие сроки после начала битвы был убит шведский епископ, был уничтожен шатер Биргера, а ополченцы уничтожили 3 шведских корабля. Внезапность удара, а также крупные успехи русского войска, вынудили шведов отступить. Невская битва продолжалась до наступления вечера. В ходе сражения русское войско потеряло 20 человек убитыми. Точных сведений о том, сколько погибло шведов, нет. Монголо-татарское иго. Первые столкновения между Золотой Ордой и Русью начались в начале XIII века — вскоре после появления монголов на Восточно-Европейской равнине. Ведомые внуком великого Чингисхана, хана Бату (или Батыя, как называли его русские), монголы стремились захватить или уничтожить всё на своём пути. Русские князья понимали, что рано или поздно придёт очередь их земель, и решили нанести удар первыми. В 1223 году русские войска вместе с половецкими кочевниками попытались остановить Батыя в Приазовье, на реке Калка, но проиграли. Причём со стороны монгольского войска это была лишь разведка. В последующие 14 лет монголы всё ближе подходили к русским границам, подчиняя соседние народы. Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Один за другим пали русские города — Рязань, Коломна, Москва. Монголов не остановили даже русские морозы: зимой 1328 года были захвачены Владимир, Тверь и Торжок. Несколько княжеств объединились, чтобы дать отпор кочевникам, но были разбиты на реке Сить. Весной того же года, после героического семинедельного сопротивления пал город Козельск — он был полностью разрушен, а жители убиты. В 1240 году пал Киев — столица русских земель и самый укреплённый город. Большинство оставшихся в живых князей склонились перед Батыем и обязались платить монголам дань. Вассальная зависимость Руси от Золотой орды длилась более двух веков и вошла в историю под названием «монголо-татарское иго». Причины падения Руси под натиском монголо-татар • отсутствие единой организации в строю русских воинов; • численный перевес противника; • слабость командования русской армии; • плохо организованная взаимопомощь со стороны разрозненных князей; • недооценка сил и численности противника. Последствия монголо-татарского завоевания. • Многие города и села были разрушены, люди убиты; • Сельское хозяйство, ремесленничество и искусство пришли в упадок; • Значительно усилилась феодальная раздробленность; • Значительно сократилась численность населения; • Русь стала заметно отставать в развитии от Европы. Полное освобождение от монголо-татарского ига произошло лишь в 1480 году, когда великий князь Иван III отказался выплачивать орде деньги и заявил о независимости Руси.  Образование московского централизованного государства Возвышение Москвы. Москва, которая была до нашествия монголо-татар небольшим пограничным пунктом Владимиро-Суздальского княжества, в начале XIV в. превращается в важный политический центр того времени. Каковы были причины возвышения Москвы? Москва занимала географически выгодное центральное положение среди русских земель. С юга и востока ее прикрывали от ордынских вторжений Суздальско-Нижегородское и Рязанское княжества, с северо-запада - Тверское княжество и Великий Новгород. Леса, окружавшие Москву, были труднопроходимыми для монголо-татарской конницы. Все это вызвало приток населения на земли Московского княжества. Москва являлась центром развитого ремесла, сельскохозяйственного производства и торговли. Она оказалась важным узлом сухопутных и водных путей, служивших как для торговли, так и для военных действий. Через Москва-реку и реку Ока Московское княжество имело выход на Волгу, а через притоки Волги и систему волоков оно было связано с новгородскими землями. Возвышение Москвы объясняется также целенаправленной, гибкой политикой московских князей, сумевших привлечь на свою сторону не только другие русские княжества, но и церковь. Куликовская битва. В 1380 г. темник (глава тумена) Мамай, пришедший к власти в Орде после нескольких лет междоусобной вражды, попытался восстановить пошатнувшееся господство Золотой Орды над русскими землями. Заключив союз с литовским князем Ягайлом, Мамай повел свои войска на Русь. Княжеские дружины и ополчения из большинства русских земель собрались в Коломне, откуда двинулись навстречу татарам, пытаясь упредить врага. Дмитрий проявил себя как талантливый полководец, приняв нетрадиционное для того времени решение переправиться через Дон и встретиться с врагом на территории, которую Мамай считал своей. В то же время Дмитрий поставил цель не дать Мамаю соединиться с Ягайлом до начала сражения. Войска встретились на Куликовом поле у впадения реки Непрядва в Дон. Утро в день битвы - 8 сентября 1380 г. - выдалось туманным. Туман рассеялся только к 11 часам утра. Сражение началось с поединка между русским богатырем Пересветом и татарским воином Челубеем. В начале битвы татары почти полностью уничтожили передовой полк русских и вклинились в ряды стоявшего в центре большого полка. Мамай уже торжествовал, считая, что одержал победу. Однако последовал неожиданный для ордынцев удар с фланга засадного полка русских во главе с воеводой Дмитрием Боброком-Волынцем и князем Владимиром Серпуховским. Этот удар решил к трем часам дня исход битвы. Татары панически бежали с Куликова поля. За личную храбрость в битве и полководческие заслуги Дмитрий получил прозвище Донской. Значение Куликовской победы. Несмотря на поражение в 1382 г., русский народ после Куликовской битвы уверовал в скорое освобождение от татар. На Куликовом поле Золотая Орда потерпела первое крупное поражение. Куликовская битва показала мощь и силу Москвы как политического и экономического центра - организатора борьбы за свержение золотоордынского ига и объединение русских земель. Благодаря Куликовской победе был уменьшен размер дани. В Орде было окончательно признано политическое главенство Москвы среди остальных русских земель. Разгром ордынцев в Куликовском сражении значительно ослабил их мощь. На Куликово поле шли жители из разных русских земель и городов - вернулись же они с битвы как русский народ. Завершение объединительного процесса Завершение процесса объединения русских земель вокруг Москвы в централизованное государство приходится на годы правления Ивана III (1462-1505) и Василия III(1505-1533). Иван III. Слепой отец Василий II рано сделал своего сына Ивана III соправителем государства. Он получил престол, когда ему было 22 года. За ним установилась слава расчетливого и удачливого, осторожного и дальновидного политика. В тоже время отмечено, что он не раз прибегал к коварству и интригам. Иван III - одна из ключевых фигур нашей истории. Он первым принял титул "Государя всея Руси". При нем двуглавый орел стал гербом нашего государства. При нем был возведен сохранившийся до наших дней красный кирпичный Московский Кремль. При московском дворе утверждается пышный церемониал, по византийскому образцу. Этому способствовала вторая женитьба Ивана III , после кончины первой супруги,- на Софье Палеолог, племяннице последнего императора Византии, павшей под ударами турок в 1453 г. При Иване III было окончательно свергнуто ненавистное золотоордынское иго. При нем в 1497 г. был создан первый Судебник и стали формироваться общегосударственные органы управления страной. При нем в только что отстроенной Грановитой палате принимали послов не из соседних русских княжеств, а от римского папы, германского императора, польского короля. При нем в отношении нашего государства стали использовать термин "Россия". Василий III. 26-летний сын Ивана III и Софьи Палеолог Василий III продолжил дело отца. Он начал борьбу за отмену системы уделов и вел себя как самодержец. Воспользовавшись нападением крымских татар на Литву, Василий III в 1510 г. присоединил Псков. 300 семей наиболее богатых псковичей было выселено из города и заменено таким же числом из московских городов. Вечевой строй был упразднен. Псковом стали управлять московские наместники. В 1514 г. в состав Московского государства вошел Смоленск, отвоеванный у Литвы. В честь этого события в Москве был сооружен Новодевичий монастырь, в котором была помещена икона Смоленской богоматери - защитницы западных рубежей Руси. Наконец, в 1521 г. в состав России вошла Рязанская земля, уже находившаяся в зависимости от Москвы. Таким образом, завершился процесс объединения северо-восточной и северо-западной Руси в одном государстве. Образовалась крупнейшая в Европе держава, которая с конца XV в. стала называться Россией. | |||||||||||||