пульпит у детей. Пульпит временных и постоянных зубов у детеи. акономерности клинического проявления и течения. Методы диагностики, дифференциальная диагностика

Скачать 400.07 Kb. Скачать 400.07 Kb.

|

|

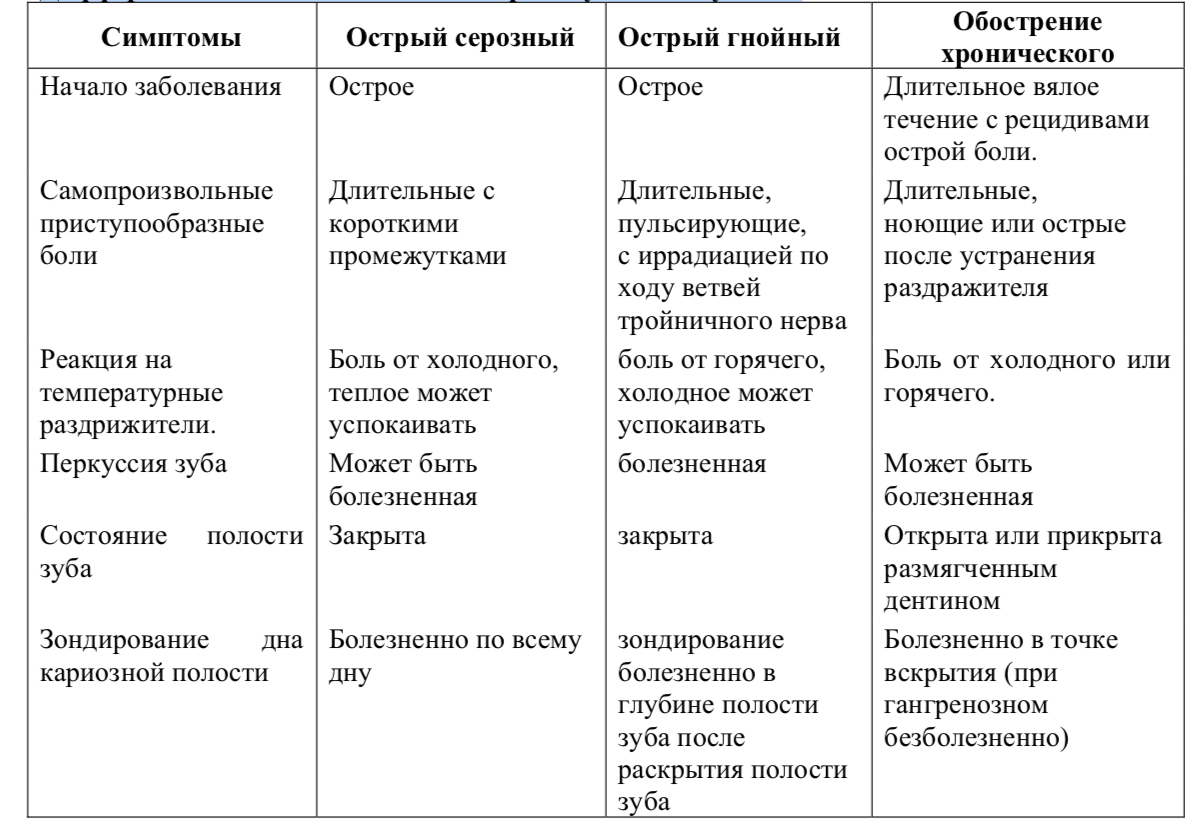

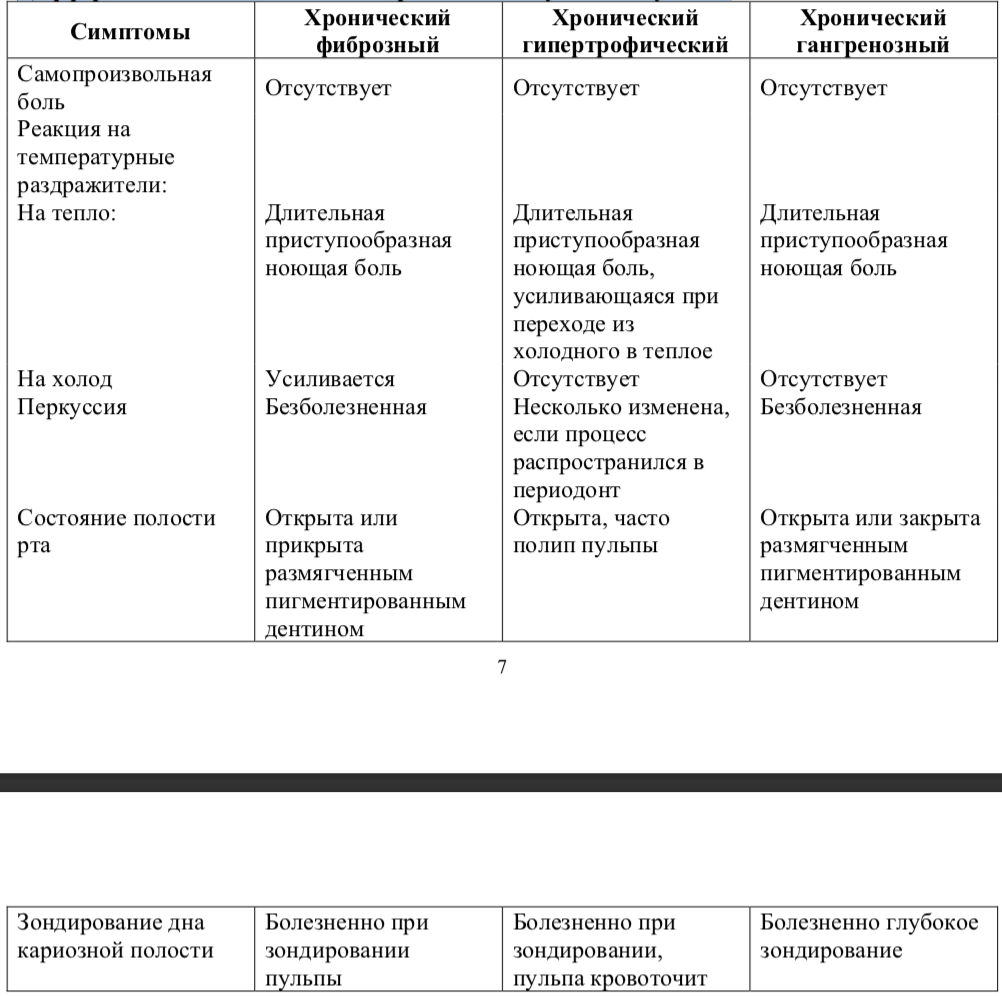

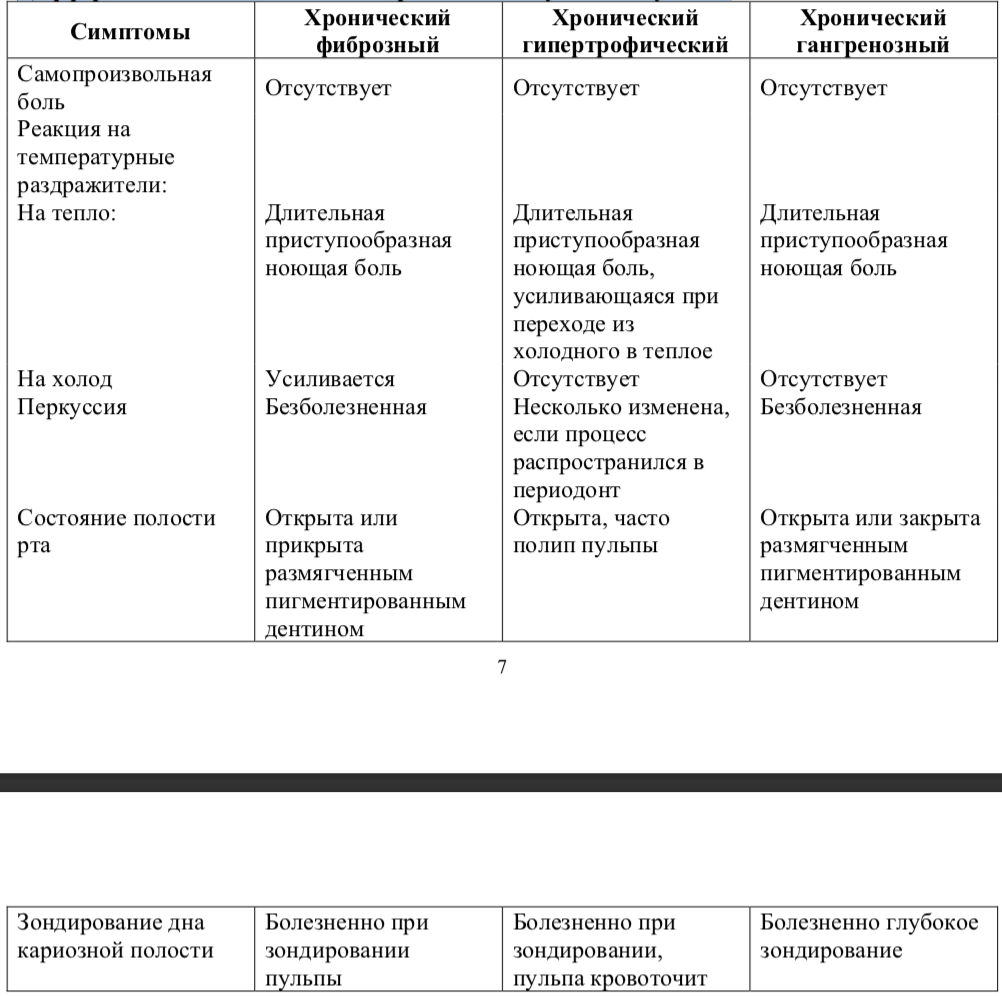

Пульпит временных и постоянных зубов у детей. акономерности клинического проявления и течения. Методы диагностики, дифференциальная диагностика. Пульпа зуба, содержащая соединительную ткань, сосуды и нервы, способна отвечать на воздействие повреждающих факторов развитием защитных реакций. Пульпит – воспаление пульпы зуба, возникающее вследствие воздействия на ткань пульпы микроорганизмов, а также продуктов распада органического вещества дентина. Главным видом защитных реакций пульпы является воспалительный процесс (пульпит), направленный на устранение действия повреждающего фактора и восстановление ее структуры. Выраженность воспалительной реакции и разнообразие клинических форм пульпита зависит от: – интенсивности и длительности воздействия повреждающего фактора; – особенностей строения твердых тканей зубов у детей; – особенностей строения пульпы в различные возрастные периоды; – реактивности организма ребенка. Этиологическими факторами, вызывающими пульпит, могут быть: – микробы и их токсины, поступающие в пульпу из кариозной полости по дентинным канальцам, и, крайне редко, ретроградно гематогенным, или лимфогенным путем; – механическая травма, которая может быть бытовой (переломом коронки зуба со вскрытием полости зуба) и ятрогенной (случайное вскрытие полости зуба при препарировании кариозной полости); – химическая травма (при попадании в пульпу раздражающих, токсических лекарственных веществ); – термическая травма - при несоблюдении врачом правил препарирования: (непрерывная работа бором, работа без охлаждения, использование тупых боров и т.д.). Воспаление пульпы происходит в соответствии с общими закономерностями этого патологического процесса, аналогично тому, как это происходит и в других тканях. Различный уровень реактивности организма обуславливает характер воспаления: с преобладанием альтерации, экссудации либо пролиферации. Это в свою очередь определяет клиническую картину воспаления пульпы - острое или хроническое течение, экссудативные, альтеративные либо пролиферативные формы. Чтобы разобраться в многообразии форм пульпита, издавна предпринимались попытки классифицировать заболевания пульпы. В основу многих классификаций брались различные признаки: клинические, морфологические, комбинации тех и других. В практической эндодонтии чаще других используется модификация классификации Е.М. Гофунга. Существует классификация пульпита зубов у детей Т.Ф.Виноградовой, а также классификация ВОЗ. Клиническая классификация пульпита ММСИ Острый пульпит: -очаговый (частичный); -фиброзный (общий); -гнойный. Хронический пульпит: -фиброзный; -гангренозный; -гипертрофический. Обострение хронического пульпита: -обострение хронического фиброзного пульпита; -обострение хронического гангренозного пульпита. Классификация Т.Ф. Виноградовой у детей: Острые пульпиты временных зубов: -острый серозный пульпит; -острый гнойный пульпит; -острый пульпит с вовлечением в процесс периодонта или регионарных лимфатических узлов Острые пульпиты постоянных зубов: -острый серозный частичный пульпит (возможен в зубах со сформированными корнями); -острый серозный общий пульпит; -острый гнойный частичный пульпит; -острый гнойный общий пульпит. Хронические пульпиты временных и постоянных зубов: -простой хронический пульпит; -хронический пролиферативный пульпит; -хронический пролиферативный гипертрофический пульпит; -хронический гангренозный пульпит. Хронические обострившиеся пульпиты временных и постоянных зубов. Особенности клинического течения острого пульпита временных зубов: 1. Острый пульпит временных зубов встречается крайне редко, и диагностируется у соматически здоровых детей, редко болеющих и имеющих, как правило, компенсированную форму кариеса. 2. Частичный пульпит встречается реже, чем общий (из-за несостоятельности макрофагально-гистиоцитарного барьера на границе коронковой и корневой пульпы). 3. При остром пульпите полость зуба всегда закрыта, и кариозная полость выполнена светлым инфицированным дентином. 4. Острый пульпит временных зубов, особенно в период формирования или резорбции корней, нередко сопровождается реакцией тканей периодонта и регионарных лимфатических узлов, отеком окружающих зуб тканей (что обусловлено наличием широкого сообщения корневых каналов с тканями периодонта и отсутствием защитных клеточных барьеров в месте перехода корневой пульпы в периодонт). 5. Острый пульпит нередко сопровождается ухудшением общего состояния организма в связи с переходом воспалительного процесса на хорошо васкуляризованную костную ткань. 6. Серозный пульпит временных зубов очень быстро переходит в гнойный, что связано с наличием большого количества клеточных элементов, хорошим кровоснабжением пульпы и тонкими сосудистыми стенками растущих сосудов. 7. Исходом острого пульпита временных зубов чаще, чем постоянных, является некроз пульпы. Особенности клинического течения хронического пульпита временных зубов: 1. Хронические формы пульпита у детей встречаются очень часто и развиваются, как первично-хронические. 2. Хронический пульпит, как правило, протекает бессимптомно, и нередко диагностируется во время санации полости рта. 3. Хронический пульпит может протекать при неглубокой кариозной полости, полость зуба чаще закрыта слоем рыхлого, пигментированного, инфицированного дентина. 4. Кариозная полость обычно выполнена пигментированным дентином, легко снимающимся пластами. 5. На рентгенограмме временных зубов с хроническими формами пульпита нередко имеются изменения у верхушки или в области фуркации. 6. Во временных зубах из трех форм хронического пульпита чаще встречается фиброзный, затем гангренозный и реже гипертрофический. 7. Пролиферативный пульпит у детей может протекать с закрытой полостью зуба и прорастанием «грануляций» под слизистую оболочку десны. Клинически обострившийся хронический пульпит протекает как острый и может развиваться при любой его форме. Причинами могут служить: ухудшение оттока экссудата, из-за попадания в кариозную полость плотных пищевых остатков, усиление вирулентности микроорганизмов, ослабление защитных сил организма. Трудности диагностики пульпита у детей обусловлены тем, что подавляющее большинство детей не могут четко охарактеризовать болевые ощущения, частоту и продолжительность болевых приступов, локализацию и иррадиацию боли. Если же они и предъявляют жалобы, то часто несвязные, отрывочные, иногда противоречащие тем данным, которые сообщают родители. Поэтому при сборе анамнеза и обследовании детей необходимо быть максимально внимательными в оценке и анализе полученных данных. Применяемые в диагностических целях у взрослых: зондирование дна кариозной полости, термометрия и электроодонтометрия, основанные на дополнительном болевом воздействии, оказываются часто неприемлемыми в детской практике, так как болевое раздражение вызывает у ребенка отрицательные эмоции и приводит к негативному отношению к дальнейшему обследованию и лечению, что усложняет работу стоматолога. Закономерности клинического проявления и течения пульпита в постоянных зубах с незаконченным формированием корней связаны с анатомо-физиологическими особенностями строения твердых тканей зуба, пульпы, периодонта, костной ткани и детского организма: 1. Особенности строения твердых тканей временных и постоянных незрелых зубов: – тонкий слой дентина; – низкий уровень минерализации дентина; – широкие короткие дентинные канальцы; – относительно большая полость зуба обуславливают особенности клинических проявлений и течения пульпита: – воспаление пульпы нередко возникает в зубах, имеющих неглубокую кариозную полость; – быстрое проникновение микробов, их токсинов в пульпу зуба; – исходный отток возникающего экссудата обуславливает развитие первичнохронических форм пульпита; – преобладание хронических форм над острыми. 2. Особенности пульпы: – преобладание клеточных элементов; – небольшое количество коллагеновых волокон; – обилие аморфного вещества; – развитая сеть кровеносных и лимфатических сосудов; – незрелость барьерных образований пульпы в период незаконченного формирования корней; – отсутствие четкой границы между коронковой и корневой пульпой обуславливают особенности проявления и течения пульпитов: – быстрое распространение воспалительного процесса с коронковой пульпы на корневую; – короткая стадия острого частичного пульпита; – быстрое развитие экссудативного процесса; – быстрый переход одной стадии воспаления в другую (серозного в гнойную); – частое несовпадение морфологических изменений в пульпе с клиническими проявлениями. 3. Особенности строения периодонта: – широкое сообщение пульпы с периодонтом через несформированное верхушечное отверстие; – более рыхлая соединительная ткань; – большое количество клеточных элементов, кровеносных и лимфатических сосудов. обуславливают особенности проявления и течение пульпитов: – быстрое развитие воспалительного процесса с вовлечением в процесс окружающих тканей. 4. Особенности костной ткани: - высокая проницаемость кортикальной пластинки лунок зубов (пористость, низкий уровень минерализации); - тонкие костные балочки; - широкие костномозговые пространства; Особенности клинического течения пульпитов: - при отсутствии условий выхода экссудата через полость зуба, он может проникнуть в периодонт, а затем в костную ткань – перидонтит – периостит, что сопровождается нарушением общего состояния, припухлостью окружающих мягких тканей. 5. Особенности детского организма: - высокая реактивность организма ребенка, поэтому реакция пульпы не всегда адекватная силе раздражителя; - выраженность реакции организма ребенка на интоксикацию из пульпы зуба (повышение температуры тела, сонливость, головная боль, увеличение СОЭ, количества лейкоцитов) зависит от индивидуальных особенностей организма ребенка. Методы диагностики пульпита у детей: - Опрос (сбор анамнеза жизни: возраст - информация о стадии формирования или резорбции корней; наличие хронических соматических заболеваний - выбор оптимального метода лечения и прогнозирование исхода заболевания; анамнез заболевания: длительность заболевания (часы, дни, месяцы, годы) - установление формы заболевания, возможность вовлечения в процесс тканей периодонта и необратимые изменения в пульпе; реакция на раздражители - установление формы заболевания). - Объективное исследование (конфигурация лица - при остром или обострении хронического заболевания возможна асимметрия лица; состояние лимфоузлов (подчелюстных, шейных) - увеличены при острых и обострении хронических форм). - Осмотр полости рта: десна - гиперемия, отек являются признаками вовлечения в процесс окружающих тканей при острых формах и обострениях хронического пульпита; зубной ряд - определение активности кариозного процесса, выявление причинного зуба; исследование кариозной полости: толщина слоя дентина, болезненность при зондировании, перкуссия, реакция на температурные раздражители – боль усиливается от термических раздражителей и медленно проходит после их устранения при хронических пульпитах, а при острых возникает приступ острой боли. - Проведение дополнительных методов исследования: рентгенография зуба (определяется: форма, размер, длина и количество корней и каналов; ширина дивергенции корней, степень изогнутости каналов, наличие дополнительных каналов; глубина и отношение кариозного разрушения к пульпе, наличие репаративного дентина, состояние периодонтальной щели, периапикальные изменения в области верхушек корней, фуркации; наличие кальцификатов в пульпе, наружной или внутренней резорбции; стадия формирования корней, состояние верхушечного отверстия, физиологической резорбции, соотношение корней временных зубов и зачатков постоянных зубов, размер пульповой камеры; наличие аномалий (зуб в зубе, тауродонтия и др.), ЭОД (регистрация теста у одного зуба не дает адекватной информации, т.к. результат должен быть соотнесен с таковым у одноименного зуба). - Общее состояние (изменяется при острых и обострении хронических пульпитов). Дифференциальная диагностика острых пульпитов у детей  Дифференциальная диагностика хронических пульпитов у детей   Лечение пульпита временных зубов Основными задачами лечения пульпита являются: снятие боли, ликвидация одонтогенной инфекции, предупреждение развития периодонтита и других грозных осложнений, восстановление функций зуба. В свою очередь хирургические методы могут быть выполнены в условиях обезболивания и тогда они называются витальной ампутацией или витальной экстирпацией и после предварительной девитализации девитальная ампутация и девитальная экстирпация. Консервативные методы: Биологический метод. Несмотря на целый ряд сообщений об эффективности биологического метода лечения пульпитов временных зубов, его проводят с большими ограничениями. По мнению Т.Ф.Виноградовой (1987), показаниями для проведения биологического метода являются: - острый частичный серозный пульпит (встречается крайне редко) (острый пульпит, МКБ-С, 1995); - хронический фиброзный пульпит у детей, относящихся к I и II группам здоровья (здоровые и практически здоровые дети и дети, имеющие компенсированное течение кариеса зубов) (хронический язвенный пульпит, хронический пульпит, МКБ-С, 1995); - случайное вскрытие полости зуба во время лечения кариеса. Дополнительное условие: пациент должен быть контактным. Для сохранения жизнеспособности всей пульпы проводят непрямое ее покрытие лекарственными препаратами, если полость зуба не вскрыта, или прямое, когда на обнаженную пульпу накладывают лечебную пасту, стимулирующую выработку «дентинного мостика». Необходимо соблюдать асептику на всех этапах работы. При выборе лекарственных препаратов для антисептической обработки кариозных полостей следует учитывать эффективность их антибактериального действия, способность стимулировать регенеративные свойства пульпы, важно отсутствие аллергического компонента и микробной резистенции. Техника выполнения Первое посещение. 1. Обезболивание. 2. Изоляция операционного поля (желательно с помощью коффердама). 3. Препарирование кариозной полости. При препарировании максимально удаляются биологически измененные ткани; препарирование дна кариозной полости целесообразно проводить в конце манипуляции. 4. Многократная антисептическая обработка кариозной полости подогретым стерильным раствором антибиотика, антисептика или комбинацией лекарственных препаратов. Используются такие препараты как йодинол, хлоргексидин – 0,06% раствор, микроцид, 0,1% раствор диоксидина, 01,% раствор риванола, пульпоперил (фирма Септодонт) и др, сочетание антисептика с ферментами (лизоцим, ронидаза, панкреатин, трипсин, химопсин). 5. Высушивание кариозной полости стерильными ватными шариками. 6. Наложение в кариозную полость ватного шарика с раствором антибиотика низкой концентрации (лучше последних поколений), препарата нитрофуранового ряда (фурадонин, фуразонин) в комбинации с протеолитическими ферментами или кортикостероидом. 7. Постановка временной пломбы. Второе посещение. Пациент назначается через 1-2 суток. При отсутствии жалоб на самопроизвольные боли, боли от термических, химических и механических раздражителей проводят следующие мероприятия: 1. Изоляция зуба. 2. У даление временной пломбы. 3. Антисептическая обработка кариозной полости (см. первое посещение). 4. Покрытие экспозированного дентина на дне кариозной полости одонтотропной пастой на основе цинкоксидэвгенола (густозамешанной) или гидроксида кальция. Кальцийсодержащие материалы с высокой рН (кальцийпульп, кальцикур и др.) рекомендуется накладывать только на болезненную точку дна кариозной полости или на место сообщения с пульпой. 5. Постановка временной пломбы. Метод непрямой пульпотерапии (непрямое покрытие пульпы). Данный метод позволяет избежать случайного вскрытия пульпы при удалении глубоко пораженного дентина. При этом на дне кариозной полости может быть оставлено небольшое количество размягченного дентина (деминерализованного и, возможно, несколько инфицированного), который покрывается бактерицидным препаратом, стерилизующим его, или, по крайней мере, снижающим вирулентность и число микроорганизмов, одновременно стимулируя формирование репаративного дентина. Методика рассчитана на проявление естественных защитных механизмов, присущих пульпе. В основе методики лежит представление о гистопатологии кариозного процесса: между слоем выраженного инфицированного дентина и пульпой зуба находится слой деминерализованного дентина. Если инфицированный дентин удалить, то оставшийся деминерализованный дентин может реминерализоваться, а одонтобласты сформируют заместительный дентин, что позволит избежать обнажения пульпы. Показания: - глубокий кариес; - гиперемия пульпы во временных зубах с незаконченным формированием корней при условии отсутствия явных признаков клинического и / или рентгенологического вскрытия полости зуба. Техника выполнения: Первое посещение. 1. Предварительная рентгенография. 2. Обезболивание. 3. Изоляция операционного поля с помощью коффердама (желательно). 4. Тщательная некрэктомия стенок кариозной полости, щадяще – дна. 5. Покрытие экспозированного дентина на дне кариозной полости одонтотропной пастой на основе цинкоксидэвгенола или гидроксида кальция. 6. Временное пломбирование зуба цинкоксидэвгеноловым цементом или другим пломбировочным материалом. Если во время лечения выясняется, что потенциальной опасности вскрытия пульпы после удаления инфицированного дентина нет, а препарированный дентин твердый с минимальным изменением цвета, то повторное посещение не требуется. Зуб реставрируется постоянным пломбировочным материалом. Повторное посещение – через 6-8 недель – 6 месяцев Установлено, что после препарирования кариозной полости скорость отложения репаративного (вторичного заместительного, третичного) дентина в среднем составляет 1,4 мкм в сутки. Наибольшая скорость отложения регистрируется в первый месяц после непрямого покрытия пульпы, через 48 дней – неуклонно снижается. Критерии успешного лечения: - отсутствие клинических и рентгенологических признаков воспаления или гибели пульпы; - рентгенологическое обоснование уплотнения дентина, формирование репаративного дентина и, как следствие, уменьшение объема пульпы; Второе посещение. 1. Обезболивание. 2. Изоляция зуба (желательно с помощью коффердама). 3. Удаление пломбировочного материала, лечебной прокладки, экскавация оставшегося размягченного дентина. 4. Антисептическая обработка кариозной полости (см. первое посещение). 5. Покрытие дна кариозной полости одонтотропной пастой (цинкоксидэвгеноловой или кальцийгидроксидсодержащей). 6. Наложение изолирующей прокладки. 7. Финальная реставрация зуба. Метод прямого покрытия пульпы. Имеет очень ограниченное применение во временных зубах. Предусматривает прямое покрытие области вскрытия пульпы материалом, стимулирующим выработку дентинного мостика и сохранение ее витальности. В результате возрастных изменений в пульпе шансы на успешное лечение методом прямого покрытия также снижаются. В «инволютивной» пульпе наблюдаются процессы фиброзного перерождения и отложение дентиклей с сокращением объема пульпы, значительно уменьшается способность фибробластов к пролиферации. Показания: - Случайное вскрытие полости зуба во время препарирования кариозной полости во временных зубах с незаконченным формированием корней при условии, что место вскрытия окружено неизмененным дентином. Техника выполнения 1. Обезболивание. 2. Изоляция операционного поля с помощью коффердама. 3. Оценка размера вскрытия и клинического состояния пульпы. Вскрытие не должно превышать 1мм в диаметре, кровотечение быстро самопроизвольно останавливается, окружающий дентин должен быть интактный. 4. Промывание кариозной полости от загрязнения дентинными стружками изотоническим раствором, нераздражающими антисептиками (лучше подогретыми до температуры тела). 5. Осторожное высушивание операционного поля стерильными хлопковыми тампонами. 6. Нанесение кальцийгидроксидсодержащего препарата с высоким рН на пульпу. 7. Нанесение поддерживающей прокладки из твердоустановленного кальцийсодержащего препарата или цинкоксидэвгенолового цемента в случае нанесения первого слоя из «хрупкого» препарата. 8. Изолирующая прокладка. 9. Финальная реставрация зуба. Недавно на стоматологическом рынке был представлен новый материал Минерал Триоксид Агрегат (МТА) – Pro Root МТА (“Dentsply”). МТА, наряду с другими показаниями (пульпотомия, апексификация, перфорация полости зуба и стенки корня, ретроградное пломбирование при резекции верхушки корня), может быть использован при прямом покрытии пульпы. Материал состоит из смеси соединений кальция – трикальций фосфат, кальцийсодержащие соединения железа и алюминия, гидратированный сульфат кальция или гипс, оксид висмута (для рентгеноконтрастности). При соединении с водой затвердевает и производит гидроксид кальция. Время отверждения материала – 4 часа после замешивания, рН в момент замешивания 10,2, через 3 часа – 12,5. Достоинства: высокая степень биологической совместимости, высокая устойчивость к влаге, активирует синтетическую активность клеток, продуцирующих минеральные тканевые структуры, на поверхности МТА может происходить дентино- и цементогенез, обладает более выраженными герметизирующими свойствами. Критерии успешного лечения: - отсутствие клинических и рентгенологических признаков воспаления и гибели пульпы; - рентгенологическое доказательство формирования дентинного мостика. Оценка результатов лечения консервативными методами проводится в сроки 2-6 месяцев. Хирургические методы Ампутационный метод лечения (пульпотомия) пульпита временных зубов остается предметом дискуссий в научной литературе в течение десятилетий. Высказывались предложения о замене данного метода лечения на пульпэктомию. Однако сложность качественного очищения и обтурации корневых каналов временных моляров, связанная с особенностями их анатомического строения (лентовидные просветы, многочисленные ответвления и боковые канальцы), поведенческие реакции детей, не позволяет клиницистам отказаться от более простой техники пульпотомии. Теоретическим обоснованием ампутационных методов является положение о том, что гистологически коронковая пульпа, прилежащая к месту вскрытия полости зуба, обычно загрязнена микроорганизмами и воспалена, в корневых же каналах она может оставаться существенно не измененной и, следовательно, может быть излечена. Метод девитальной (мортальной) ампутации Метод девитальной ампутации пульпы с последующей или одновременной ее мумификацией является наиболее распространенным при лечении пульпита временных зубов в практике отечественной стоматологической школы. Многолетний опыт применения свидетельствует о том, что при соблюдении показаний и методики проведения он дает хороший клинический эффект. Считается, что при девитализации и мумификации корневая пульпа остается фиксированной и стерильной, вследствие чего минимизируется опасность распространения инфекции в периапикальные ткани и вероятность внутренней резорбции корня. В литературе описаны две методики мортальной ампутации: с применением в качестве девитализирующего средства мышьяковистой кислоты и безмышьяковистых препаратов (параформальдегид, триоксиметилен). Показания: - Острый частичный серозный пульпит (встречается крайне редко) (острый пульпит, МКБ- С, 1995); - Острый общий серозный пульпит (острый пульпит, МКБ-С, 1995); - Хронический фиброзный пульпит (хронический язвенный пульпит, хронический пульпит, МКБ-С, 1995); - Хронический гипертрофический пульпит (хронический гиперпластический пульпит, МКБ-С, 1995); - Обострение хронического пульпита без явлений острого периодонтита. Недостатки мышьяковистого метода: 1. Морально устарел (применяется с 40-х годов 19 столетия). 2. Помимо некротизирующего действия на пульпу мышьяковистый ангидрид обладает способностью быстро диффундировать в ткани периодонта. 3. Необходимость проведения мумификации корневой пульпы резоцин-формалиновой смесью с целью предупреждения развития периодонтита (дополнительное посещение). В нашей республике хорошо зарекомендовал себя и с успехом применяется для девитализации пульпы параформальдегид, разлагающийся при температуре тела до мономеров формальдегида. При местном применении параформальдегид в первую очередь воздействует на эндотелий и гладкую мускулатуру капилляров и мелких кровеносных сосудов пульпы, развиваются некротические изменения подавляются экссудативно-воспалительные реакции, происходит мумификация и стерилизация пульпы. Паста может быть приготовлена ex tempore (параформальдегид – 2,0, анестезин – 1,0, эвгенол или фенол – до получения пасты) или использованы коммерческие препараты: ▪ “Depulpin” “Voco”, Германия, содержит параформальдегид, лидокаин, наполнитель. ▪ “Caustinerf fort sans arsenic” “Septodont, Франция – коммерческое название девитализирующих средств фирмы «Септодонт», сильнодействующий, без содержания мышьяка, содержит параформальдегид / триоксиметилен, волокнистый наполнитель. Аналог – «Девит С», «ВладМиВа», Россия. ▪“Caustinerf Pedodontique sans arsenic”, содержит параформальдегид / триоксиметилен, лидокаин, а также парахлорфенол и камфору (для усиления антисептического действия). Аналог – «Девит П» «ВладМиВа», Россия. Техника выполнения: Первое посещение. 1. Предварительная рентгенография 2. Обезболивание 3. Изоляция зуба (желательно с помощью коффердама) 4. Препарирование кариозной полости, вскрытие полости зуба, гемостаз пульпы 5. Наложение девитализирующей пасты на обнаженную пульпу в количестве равном размеру шаровидного бора No3-5, прикрытие сухим ватным шариком 6. Постановка временной пломбы Второе посещение. Пациент назначается через 7-14 дней. 1. Изоляция зуба с помощью коффердама (желательно). 2. У даление временной пломбы. 3. Окончательное препарирование кариозной полости с учетом топографии полости зуба. 4. Раскрытие полости зуба, ампутация коронковой пульпы и из устьев каналов. Ампутация выполняется экскаватором или шаровидным бором, вращающимся на низкой скорости. При адекватной девитализации пульпа имеет вид серовато-белой ткани. 5. Закрытие устьев корневых каналов пастой ПТЭО (паста готовится ex tempore перед применением, её состав: параформальдегид – 0,5; тимол – 0,05; окись цинка – 5,0; эвгенол – до получения пасты). В последнее время для покрытия устьев корневых каналов альтернативно используется препарат “Cresopate”, «Septodont», Франция (аналог – «Крезодент – паста», «ВладМиВа», Россия). Содержит парахлорфенол, камфору (антисептики), сульфат цинка. В связи с отсутствием в составе формальдегида необходима предварительная качественная девитализации и мумификация пульпы. 6. Постановка прокладки из водного дентина, изолирующей прокладки. 7. Финальная реставрация зуба. 8. Препарат можно оставить с целью девитализации пульпы на 7-30 дней, при отсутствии сколько-нибудь выраженных патологических изменений в периодонте в течение этого времени. 9. Одновременно с девитализацией пульпа мумифицируется, что позволяет окончить лечение во второе посещение. Витальная ампутация В странах, где лечение зубов проводится обязательно в условиях обезболивания, наиболее популярным является метод формокрезол-пульпотомии временных зубов. Достоинства метода: возможность закончить лечение в одно посещение; сохранение жизнеспособности хотя бы части корневой пульпы и, следовательно, возможность физиологической резорбции корня / корней. При определении показаний и противопоказаний авторы, описавшие методику, исходили из семиотики заболевания, а не конкретного диагноза, что характерно для подхода западной школы стоматологии к диагностике и лечению патологии пульпы временных зубов. Показания (согласно семиотике заболевания): - наличие клинического или рентгенологического вскрытия полости зуба кариозного или травматического генеза в зубах с жизнеспособной пульпой, когда воспаление ограничивается ее коронковой частью, не распространяясь на корневую. Противопоказания (согласно семиотике заболевания): - значительное разрушение коронки зуба, плохой прогноз реставрации; - близкие сроки физиологической смены зубов (1,5 года и менее); - самопроизвольные боли в причинном зубе; - отсутствие кровотечения из пульпы после раскрытия полости зуба (некроз пульпы); - невозможность самопроизвольной остановки кровотечения после ампутации пульпы в течение более 2-3 минут; - серозное или гнойное отделяемое из полости зуба (пульпы); - рентгенологические признаки патологии пульпы и периодонта; - внутренняя резорбция корня / корней зуба; - разрушение костной ткани в области фуркации корней или периапикальной области; - клинические признаки изменений в периодонте: ▪ патологическая подвижность зуба; ▪ свищевой ход; ▪ абсцесс. Учитывая использование в отечественной стоматологической школе клинической классификации заболеваний пульпы, показания и противопоказания можно определить следующим образом. Показания (согласно клинической классификации): - хронический фиброзный пульпит (хронический язвенный пульпит, хронический пульпит, МКБ-С, 1995) без признаков рентгенологических изменений костной ткани в области фуркации корней или апикальной части; - хронический гипертрофический пульпит (хронический гиперпластический пульпит, МКБ-С, 1995) без признаков рентгенологических изменений костной ткани в области фуркации корней или апикальной части; - травматический пульпит (метод выбора). Техника выполнения: 1. Предварительная рентгенография. 2. Обезболивание. 3. Изоляция зуба с помощью коффердама обязательна. 4. Препарирование кариозной полости с учетом топографии полости зуба, удаление всего кариозного дентина. 5. Раскрытие полости зуба. Выполняется фиссурным или шаровидным бором, вращающимся на низкой или высокой скорости с водяным охлаждением. 6. Ампутация коронковой пульпы. Проводится острым экскаватором или шаровидным бором. 7. Оценка и контроль кровотечения. Полость зуба обильно промывается дистиллированной водой, высушивается стерильными ватными шариками. Далее на устья корневых каналов накладываются слегка смоченные дистиллированной водой стерильные ватные шарики, поверх них – сухие шарики, плотно, с давлением. Через 2-3 минуты тампоны удаляются. Если гемостаз наступил, необходимо перейти к следующему этапу пульпотомии. Обильное, длительное кровотечение свидетельствует о гиперемии корневой пульпы, о её воспалении и дегенеративных изменениях, что требует изменения метода лечения (пульпэктомия или удаление зуба). 8. Аппликация формокрезола. Над устьями корневых каналов размещаются необильно смоченные в формокрезоле ватные шарики с давлением сверху дополнительных сухих тампонов, заполняющих полость зуба. Продолжительность аппликации – 5 минут. Формокрезол предварительно разбавляется 1:5, для чего необходимо соединить 3 части глицерина с 1 частью дистиллированной воды, добавить 1 часть формокрезола и тщательно перемешать полученный раствор. Гистологически обнаруживается несколько зон: • широкая зона фиксации в месте контакта формокрезола с пульпой; • подлежащая бледно окрашенная широкая зона атрофии клеток и соединительно-тканевых волокон; • широкая зона «воспалительных» клеток; • нормальная (неизмененная) пульповая ткань. 9. Удаление тампонов с формокрезолом, высушивание полости зуба. 10.Размещение над устьями корневых каналов в полости зуба густозамешанной цинкоксидэвгеноловой пасты (цемента) 11. Финальная реставрация зуба. Выполняется одновременно или в следующее посещение. Эффективность метода – 90% и выше. Со временем возможно прогрессирование фиксации с окончательным фиброзом всей пульпы. В научной литературе ведутся споры о возможных местных и системных воздействиях формокрезола, а также о его потенциальных мутагенных, аллергенных и канцерогенных эффектах (на основании экспериментальных исследований на животных с использованием больших доз препарата). Предложен целый ряд альтернативных методов витальной пульпотомии. Показания, противопоказания и техника выполнения их схожи с аналогичными для формокрезола. Отличия касаются вида материала и времени аппликации. Альтернативные методы витальной пульпотомии во временных зубах: -Са(ОН)2 – пульпотомия – частичная и традиционная цервикальная (Tenscher, Zander, 1938; Cver, 1982); -использование 4% буферного раствора глютаральдегида (Ranly, Lazzary, 1978); -использование пасты “Tempophore” (Boeve, Dermant, 1982); -использование лазера (Shoji et al, 1985); -электрохирургический метод (Ruemping, Morton, 1983; Mack, Dean, 1993); -использование 12,5% - 20% раствора сульфата железа (Landau, Johnsen, 1989; Fei et al, 1991); -использование рекомбинантных человеческих протеинов костного морфогенеза (Nakashima, 1991; Ructkerford et al, 1993; Jepsen, Albers et al, 1997); -использование Минерал Триоксид Агрегата („Pro Root MTA“ „Dentsply“)/ В 1989 – 1991 годах в качестве препарата для витальной пульпотомии временных зубов предложен 15,5% - 20% раствор сульфата железа (коммерческие варианты „Astrident“ и „Viscostat“ фирмы „Dentsply“). Особенности выполнения: не проводится этап оценки и контроля кровотечения из корневой пульпы; время аппликации сульфата железа ограничивается 15-20 секундами. Метод, как и все перечисленные выше, требует дальнейшей разработки и оценки результатов лечения. Лечение пульпита временных зубов методом пульпэктомии предусматривает удаление коронковой и корневой пульпы в условиях обезболивания или после предварительной девитализации с последующим очищением, формированием и пломбированием (обтурацией) корневого канала (каналов) рассасывающейся пастой при необратимом воспалении, распространяющимся на корневую пульпу. McDonald, Avery (1978) предлагают классифицировать экстирпационный метод лечения пульпитов временных зубов как частичную пульпэктомию. Показания (согласно клинической классификации): - острый гнойный пульпит (гнойный пульпит, МКБ-С, 1995); - хронический гангренозный (гангрена пульпы, МКБ-С, 1995); - острые и обострения всех форм пульпита с явлениями острого периодонтита; - хронические и обострения хронических пульпитов с рентгенологическими признаками изменений костной ткани в области фуркации корней или апикальной части. Показания (согласно семиотике заболевания): - жалобы на самопроизвольные боли (обычно сопровождаются обширными воспалениями и дегенеративными изменениями пульпы временных зубов); - интенсивное кровотечение и отсутствие самостоятельного гемостаза при выполнении пульпотомии; - «сухая» пульповая камера после раскрытия полости зуба (некроз пульпы частичный или тотальный); - наличие незначительной внутренней резорбции корня; - незначительные рентгенологические изменения в области фуркации корней. Техника выполнения: 1. Предварительная рентгенография. 2. Обезболивание. 3. Изоляция зуба с помощью коффердама (желательно). 4. Препарирование кариозной полости бором в высокоскоростном наконечнике с учетом топографии полости зуба, удаление всего кариозного дентина. 5. Раскрытие полости зуба. 6. Ампутация коронковой пульпы. Проводится острым экскаватором или шаровидным бором, вращающимся на высокой или низкой скорости. 7. Химико-механическое препарирование корневого канала (каналов) (механическая и медикаментозная обработка). Включает экстирпацию пульпы и подготовку корневого канала к пломбированию. Принципы и методы обработки корневых каналов временных и постоянных зубов схожи и должны отвечать современным эндодонтическим требованиям, за исключением нескольких позиций: ▪ во временных зубах не используются боры для расширения устьев и корональной трети каналов типа гейтс-глидены, ларго (профилактика перфорации стенки канала); ▪ рабочая длина инструментов устанавливается на 2-3мм короче рентгенологической верхушки в зубах с признаками начавшейся резорбции корней; ▪ редко применяются чистящие системы Sonyc и Ultrasonyc (из-за малой толщины стенок корней временных моляров); ▪ особое внимание уделяется химическому очищению каналов (ирригация), что связано с наличием большого количества боковых ответвлений в молярах. В хорошо проходимых каналах экстирпацию выполняют пульпэкстрактором соответствующих размеров, в узких – файлами, предварительно изогнутыми по форме каналов. Корневые каналы моляров расширяются до NoNo25-30, во фронтальных зубах могут подходить файлы 80-100. Временные передние зубы обычно имеют один хорошо проходимый канал, моляры – один или два хорошо проходимых канала, другие – узкие. Очищению каналов от органического содержимого, их дезинфекции, способствует использование окислителей (3% раствор Н2О2, перекись мочевины, гипохлорит натрия), хелационных агентов (ЭДТА и коммерческие препараты, содержащие ЭДТА). Высушивание канала (каналов) производится бумажными турундами соответствующего размера. Некоторые авторы рекомендуют после просушивания корневых каналов на несколько минут в пульповую камеру поместить ватный шарик с формокрезолом (или аналогом) для мумифицирования возможно оставшихся тканей в апикальных 1-2мм или в любых имеющихся дополнительных каналах. 8. Пломбирование (обтурация) канала (каналов). Осуществляется рассасывающимися пастами. Наиболее популярной (традиционной) является цинкоксидэвгеноловая паста. Могут быть использованы пасты, содержащие йодоформ и окись цинка (научно апробирована KRI – паста “Pharma Cheme, AG, Швеция) – меньше раздражает периапикальные ткани, рассасывается одновременно с резорбцией корней. Другой популярный материал Vitapex (Neo Dental Chemical Product, Japan) – содержит гидроксид кальция и йодоформ. Пломбирование каналов нерассасывающимися материалами (фосфат-цемент, серебряные и гуттаперчевые штифты) во временных зубах противопоказано, так как они препятствуют процессу резорбции корня. Если у пациента присутствуют симптомы острого (или обострения хронического) воспаления, пульпит сопровождается явлениями острого периодонтита, имеется кровоточивость из корневого канала пломбирование целесообразно отложить на следующее посещение. Устье корневого канала закрывается ватным шариком под временную пломбу, в канале может быть оставлен антисептик. При подозрении на наличие витальной пульпы в глубине канала, плохо останавливающемся кровотечении – под временную пломбу на устье канала (каналов) устанавливается отжатый шарик с формокрезолом или близким по действию препаратом (фенол-формалиновая смесь) 9. Финальная реставрация зуба. При лечении пульпита методом девитальной эктирпации (пульпэктомии) в первое посещение после обезболивания препарируется кариозная полость, вскрывается полость зуба, осуществляется гемостаз, после чего на обнаженную пульпу накладывается девитализирующий препарат под временную пломбу (см. девитальную ампутацию). Дальнейшие этапы лечения идентичны с описанной выше методикой витальной пульпэктомии (экстирпации). Для реставрации фронтальных зубов после проведения эндодонтического лечения могут быть использованы композиты, гибриды (СИЦ, модифицированные композитом и компомеры), композитные коронки. Для восстановления моляров наиболее используемыми материалами являются амальгама и композиты. В связи с тем, что после проведения эндодонтических процедур остаются тонкими стенки зуба, возможен отлом коронки во время жевательной нагрузки, поэтому предпочтение целесообразно отдавать коронкам (стандартным, индивидуальным). |