Деятельность фирмы в условиях конкуренции. Реферат по дисциплине Экономика (наименование дисциплины) Тема реферата Деятельность фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции

Скачать 119.23 Kb. Скачать 119.23 Kb.

|

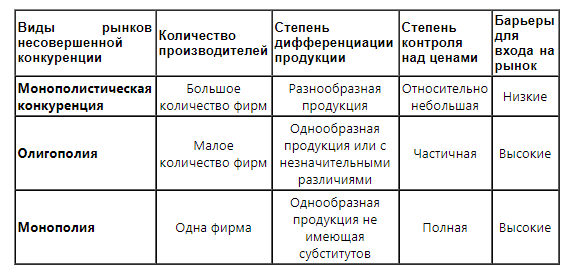

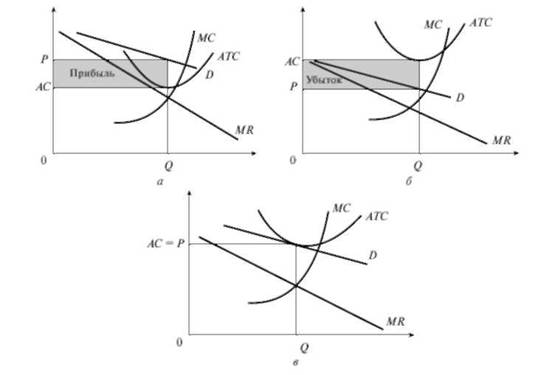

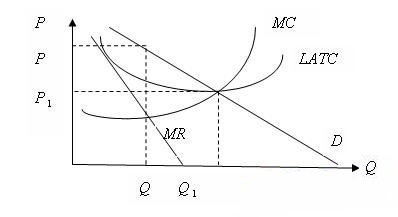

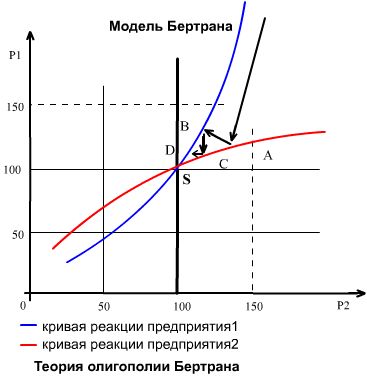

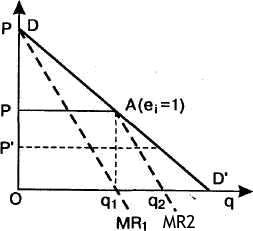

МИНОБРНАУКИ Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Российский технологический университет» РТУ МИТХТ  Химическая технология (наименование факультета) Бизнес-технологий и управления (наименование кафедры) Реферат по дисциплине «Экономика» (наименование дисциплины) Тема реферата: «Деятельность фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции» Выполнил студент группы ХЕБО-07-16 Гаврилюк Виктор Москва, 2018 год Совершенная конкуренция Совершенная конкуренция – это такая рыночная структура, при которой на рынке выступает множество, как правило, не очень крупных фирм, они производят однородную продукцию, вход и выход из рынка достаточно прост, информация о состоянии дел с продажей товаров доступна всем субъектам рынка. Рынок чистой (совершенной) конкуренции – самый древний из всех видов рыночных структур, одновременно он самый простой и понятный для ценообразования: оно строится исключительно на основе рыночного спроса и предложения. Поэтому используемый здесь механизм установления цен в наибольшей степени подходит для процесса формирования издержек производства, расчёта дохода и прибыли фирмы. Для рынка совершенной конкуренции характерно то, что поступающий на рынок продукт строго стандартизирован и однороден по своим потребительским свойствам, поэтому покупателю безразлично, у какой фирмы его покупать. Единственным критерием для покупки здесь служит цена, а её величину определяет рынок. Процесс формирования рыночного спроса и рыночной цены при совершенной конкуренции происходят с учётом механизма рынка, т.е. на основе соотношения рыночного спроса и рыночного предложения. Что касается отдельно взятой фирмы, здесь процесс складывается по-иному: отдельно взятая фирма не участвует в образовании цены, она подчиняется уже сложившейся на рынке цене, которая меняется очень медленно. Кривая спроса на продукцию фирмы в этих условиях представляет собой горизонтальную линию. Общий доход TR = Q*P. Средний доход (доход от реализации единицы продукта) AR = TR/Q= Р. Предельный доход (доход, получаемый фирмой от продажи каждой дополнительной единицы продукции). MR = dTR / dQ = P, d – приращение общего дохода и прирост объёма производства. Какое бы количество продукции дополнительно фирма не произвела, она не может повлиять на рыночную цену. Поэтому каждая дополнительная единица изделия будет продаваться по той же цене, что и предыдущая и проносить фирме такой же средний доход. Модель, условия и критерии совершенной конкуренции На рынке чистой конкуренции ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния на уровень текущих рыночных цен товаров. Продавец не может запросить цену выше рыночной, так как покупатели могут свободно приобрести по ней любое необходимое им количество товара. При этом, во-первых, имеется в виду рынок определённого продукта, например, пшеницы. Во-вторых, все продавцы предлагают на рынке одинаковый продукт, т.е. покупатель будет в одинаковой степени удовлетворён пшеницей, купленной у разных продавцов, и все покупатели и продавцы имеют одинаковую и полную информацию о конъюнктуре рынка. В-третьих, действия отдельного покупателя или продавца не оказывают влияния на рынок. Механизм функционирования такого рынка можно проиллюстрировать на следующем примере. Если цена пшеницы возрастает в результате увеличения спроса, фермер прореагирует на это расширением её посевов в следующем году. По этой же причине и другие фермеры засеют большие площади, равно как и те, кто раньше этим не занимался. В результате увеличится предложение пшеницы на рынке, что может привести к падению рыночной цены. Если это произойдёт, то все производители, и даже те, кто не расширял посевные площади под пшеницу, будут испытывать проблемы с её реализацией по более низкой цене. Таким образом, можно сформулировать основные критерии совершенной конкуренции: • очень большое число независимо действующих продавцов, обычно предлагающих свою продукцию на высокоорганизованном рынке; • стандартизированная, или однородная, продукция (зерно, уголь, сырая нефть и др.), вследствие чего отсутствует основание для неценовой конкуренции, т.е. конкуренции на базе различий в качестве продукции, рекламе или сбыте; • фирма принимает цену, заданную рынком, поскольку в условиях чистой конкуренции каждая компания производит настолько небольшую часть от общего объёма производства, что увеличение или уменьшение ее выпуска не будет оказывать ощутимого влияния на общее предложение и, следовательно, цену продукта. Анализ спроса на продукт конкурентного продавца показывает, что отдельная конкурентная фирма не может ощутимо воздействовать на рыночную цену, которая устанавливается на основе совокупного спроса и предложения. Конкурентный продавец скорее является тем, кто соглашается с ценой, нежели тем, кто диктует цену. Кривая спроса, с которой сталкивается отдельная конкурентная фирма, совершенно эластична. Причём кривая спроса на продукцию компании является в то же время кривой дохода; • свободное вступление и выход из отрасли - в условиях чистой конкуренции не существует никаких серьёзных препятствий: законодательных, технологических, финансовых и других, которые могли бы помешать возникновению новых фирм и сбыту их продукции на конкурентных рынках. В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных признаков конкуренция называется несовершенной. В реальной экономике к модели совершенной конкуренции наиболее приближены рынки сельскохозяйственных товаров, биржевой рынок и рынок иностранных валют. В ходе наблюдения за явлениями экономических кризисов был сделан вывод, что подобная форма конкуренции обычно терпит фиаско, выйти из которого может лишь благодаря внешнему вмешательству. Основной мотив поведения фирмы Основная цель фирмы состоит в максимизации прибыли. Прибыль (p) ¾ это разница между совокупным доходом (TR) и совокупными издержками (TC) за период продаж: p = TR - TC = PQ - TC. Легко заметить, что из трёх переменных, находящихся в правой части равенства, главным рычагом управления объёмом прибыли для фирмы является объем производства (Q). Действительно, цена (Р) представляет собой в условиях совершенной конкуренции константу, т. е. не изменяется. Это внешнее условие деятельности фирмы, с которым надо считаться, а не фактор, которым можно управлять. Что касается издержек (TC), то они, как мы помним из темы 6, сами во многом зависят от объёма производства. Равновесие фирмы в краткосрочных и долгосрочных периодах В отрасли конкурентная фирма может занимать различное положение. Это зависит от того, каковы её издержки по отношению к рыночной цене товара, который данная фирма производит. В экономической теории рассматриваются три общих случая соотношения средних издержек (AC) фирмы и рыночной цены (Р), которое определяет положение фирмы в отрасли в краткосрочном периоде — наличие убытков, получение нормальной прибыли или сверхприбыли. В первом случае мы наблюдаем неудачную, малоэффективную фирму, несущую убытки: её издержки AС слишком высоки по сравнению с ценой товара Р на рынке и не окупаются. Такой фирме следует либо модернизировать производство и снизить издержки, либо покинуть отрасль. Три варианта поведения фирмы Для фирмы, действующей в краткосрочном периоде, возможны три принципиальных варианта поведения: 1. Производство ради максимизации прибыли, 2. Производство ради минимизации убытков, 3. Прекращение производства. Рассмотрим теперь каждый из вариантов поведения подробнее, используя для этого показатели средних издержек и среднего дохода. Средние показатели имеют то преимущество, что рассчитываются на единицу продукции, что позволяет прямо сравнивать их с ценой той же единицы продукции. Максимизация прибыли имеет место, когда цена превышает величину средних совокупных издержек (P > ATCmin). При такой цене предприятие более чем покрывает свои расходы. Цена (Р) превышает минимальную величину средних совокупных издержек (ATCmin), поэтому принципиально возможно получение прибыли. Точнее, фирма получает прибыль в зоне между точками 1 и 2, где кривая цен лежит выше уровня издержек. При объёме производства от Q1 до Q2. По размерам прибыль равна разнице цены и средних общих издержек (P–ATC) умноженной на избранный объем производства Qn. То есть: π = (P-ATC) Qn = π единицы Qn Переходя к рассмотрению второго варианта поведения фирмы — минимизации убытков — допустим, что единственным видом переменных издержек фирмы является заработная плата, а единственным видом постоянных затрат – арендная плата за пользование производственными помещениями. Выпуская и реализуя свою продукцию, фирма получает такой доход, размеры которого более чем достаточны для выплаты заработной платы (покрытия переменных издержек), а остающаяся часть дохода может быть израсходована на аренду (частичное покрытие постоянных издержек). Другими словами рыночная цена продукции предприятия больше минимальной величины средних переменных издержек, но меньше минимальной величины средних общих издержек (ATCmin > P > AVCmin). Если фирма прекратит производство (даже временно), ей придётся выплачивать арендную плату без привлечения каких бы то ни было текущих доходов. А это означает, что убытки станут равны полному размеру арендной платы и превысят величину, которую имели бы при сохранении производства. Поэтому-то предприятие продолжает выпускать продукцию и терпит убытки, лишь минимизируя их (рис. 7.3.). Графически минимизация убытков предприятия показана на рис. 7.3. При выпуске Q1 убытки равны потерям на единицу продукции (ATC1 – P), умноженным на Q1. Эта величина равна площади заштрихованного прямоугольника и значительно меньше площади прямоугольника ABCD — полной суммы постоянных издержек (ведь TFC = AFC1 Q1 = BD Q1). В том случае, когда рыночная цена продукции ниже минимального значения средних переменных издержек (P < AVCmin),предприятие прекращает производство продукции. Действительно, данная цена не только не покрывает все издержки, она не в состоянии полностью покрыть и переменные издержки. То есть каждая выпущенная единица к неизбежному убытку в размере постоянных издержек прибавляет ещё и непокрытую часть переменных издержек, связанных с выпуском этого товара. В этих условиях, чем больше производство, тем больше убытки. Цена на продукцию упала настолько низко, что предприятие для того, чтобы свести убытки к минимуму, должно приостановить выпуск продукции (рис. 7.4.). При любом положительном объёме выпуска потери (убытки) больше совокупных постоянных издержек. Это отчётливо видно на графике. Величина убытков при объёме производства Q1 равна площади всего заштрихованного прямоугольника на рис. 7.4. ( [AТC1 – P] Q1 ). Постоянные же издержки могут быть рассчитаны как средние постоянные издержки в расчёте на единицу продукции (AFC1 = ATC1 – AVC1), умноженные на Q1. На графике они выделены как часть заштрихованного прямоугольника с менее густой штриховкой. Вся же часть прямоугольника, покрытая густой штриховкой, — это чистые убытки из-за непрекращения производства. Остановив завод их можно было бы сэкономить. Однако прекращение производства не означает ликвидации самого предприятия (фирмы). Просто предприятие вынуждено временно остановить её выпуск. Стоять оно будет до тех пор, пока рыночная цена не увеличится до такого уровня, что производство начинает приобретать какой-то смысл. Либо фирма убедится в долгосрочном характере понижения цены и окончательно прекратит своё существование. Достоинства и недостатки рынка Как и у всякого явления, у рынка есть свои преимущества и недостатки. К преимуществам рынка относится: эффективное распределение ресурсов – рынок направляет ресурсы на производство необходимых обществу товаров; гибкость, высокая адаптивность (приспособляемость) к изменяющимся условиям. Так, когда в начале 1970-х гг. резко повысились цены на энергоносители, рынок ответил на это разработкой альтернативных источников энергии, внедрением ресурсосберегающих технологий, введением режима жёсткой экономии энергоресурсов; оптимальное использование результатов научно-технического прогресса. Стремясь максимизировать прибыль, предприниматели идут на риск, разрабатывают и производят новые товары, внедряют в производство новейшие технологии, что позволяет им иметь временные преимущества перед конкурентами; свободу выбора и действий потребителей и производителей. Они независимы в принятии своих решений, заключении различных сделок, найме рабочей силы и т.п.; способность к удовлетворению разнообразных потребностей, повышению качества товаров и услуг. Но рынок имеет и негативные стороны: не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов; не имеет экономического механизма защиты окружающей среды; только законодательные акты могут заставить предпринимателей вкладывать средства в создание разного рода экологически чистых производств; не создаёт стимулы для производства товаров коллективного пользования – таких, как пожарная охрана, дорожная разметка, уличное освещение, армия, полиция и т.д.; не гарантирует право на труд и доход, не обеспечивает перераспределение дохода. Экономическим субъектам приходится самим принимать решения, чтобы изменить своё материальное положение. Рынок воспроизводит существующее неравенство; не обеспечивает самоокупаемость фундаментальных исследований в науке; подвержен нестабильному развитию с присущими этому инфляционными процессами и безработицей. Несовершенная конкуренция Несовершенная конкуренция - конкуренция в условиях, когда отдельные производители имеют возможность контролировать цены на продукцию, которую они производят. В отличие от модели рынка совершенной конкуренции, которая является абстракцией и практически не существует в реальной жизни, а только в теории, рынок несовершенной конкуренции встречается практически повсеместно. Большинство реальных рынков в современной экономике - это рынки несовершенной конкуренции. Особенности и разновидности несовершенной конкуренции. Существуют такие виды несовершенной конкуренции, как монополия, олигополия и монополистическая конкуренция.  Признаки несовершенной конкуренции: наличие входных барьеров в отрасль; дифференцированность продукции; основная доля продаж приходится на одного или нескольких производителей-лидеров; возможность контролировать полностью или частично цену на свою продукцию. Условиями несовершенной конкуренции являются: демпинговые цены (то есть искусственно заниженные цены); создание входных барьеров на рынок каких-либо товаров; ценовая дискриминация (продажа одного и того же товара по разным ценам); использование или разглашение конфиденциальной научно-технической, производственной и торговой информации; дезинформация (то есть распространение заведомо ложных сведений в рекламной или иной информации), что касается способа и места изготовления или количества товаров; сокрытие или умалчивание важной для потребителя информации. На рынке может действовать только ограниченное число производителей. Существуют определённые экономические условия проникновения в данное производство (к примеру: государственные налоги, барьеры, естественные монополии, лицензии). Рыночная информация искажена (порой намеренно) и часто не объективна. Все эти факторы способствуют нарушению рыночного равновесия, так как ограниченное число производителей устанавливает и поддерживает высокие цены для получения монопольной прибыли. Стратегическое поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции. Проанализируем поведение в определении цены и объёма производства фирм, действующих в условиях монополистической конкуренции. Степень эластичности кривой спроса компании в этих условиях будет зависеть от числа конкурентов и степени дифференциации продукта. Чем больше число конкурентов и слабее дифференциация продукта, тем больше будет эластичность кривой спроса каждого продавца, т.е. тем больше ситуация будет приближаться к чистой конкуренции. Фирма будет максимизировать свою прибыль или минимизировать убытки в краткосрочном периоде, производя такой объем продукции, который обозначен пересечением кривых предельных издержек и предельного дохода. Она производит объем продукции, назначает цену и достаточно удачлива, чтобы получить совокупную прибыль. Но может сложиться и менее благоприятная ситуация с издержками и спросом, ставящая фирму в положение, при котором она несёт убытки в краткосрочном периоде. Это проиллюстрировано на рисунке.  Тенденции к получению нормальной прибыли: а - прибыль в краткосрочном периоде; б - убыток в краткосрочном периоде; в - равновесие в долговременном периоде. Из рисунка следует, что экономическая прибыль побудит новые фирмы вступить в отрасль, но в итоге в ходе конкуренции они будут ликвидированы. Убытки вызовут массовый выход фирм из отрасли до тех пор, пока нормальные прибыли не будут восстановлены. Таким образом, если цена просто покрывает издержки на единицу продукции при объёме производства, для которого МR = МС, в долговременном периоде достигается положение равновесия. В долговременном периоде для фирм, действующих при монополистической конкуренции, существует тенденция к получению нормальной прибыли, или, другими словами, к безубыточности. Вероятно, что равновесие, обеспечивающее получение нормальной прибыли в этом периоде, является приемлемым изображением действительности. В долговременном периоде в условиях монополистической конкуренции цена превышает предельные издержки, что означает недораспределение ресурсов для данного продукта. Превышение цены над минимальными средними валовыми издержками указывает на то, что потребители не получают продукт по наименьшей цене, которую условия издержек допускали бы. Однако так как кривая спроса фирмы является высокоэластичной, эти издержки монополистической конкуренции не следовало бы слишком подчёркивать. Фирмы в условиях монополистической конкуренции могут получать прибыли или нести убытки в краткосрочном периоде. Условие лёгкого вступления и выхода из отрасли вызывает тенденцию к получению ими нормальной прибыли в долговременном периоде. Доминирующая фирма. В экономике существуют рынки, на которых действует фирма-лидер (иначе – доминирующая фирма), имеющая возможность оказывать влияние на рыночную цену, и большое число конкурентных фирм-аутсайдеров. Доминирующая фирма обладает рыночной властью, что проявляется в её высокой доле рынка. Существует 3 причины для достижения значительной власти на рынке. Во-первых, чтобы стать доминирующей, фирма должна обладать преимуществами в издержках. Это возможно: если доминирующая фирма обладает более эффективной технологией или более качественными ресурсами (включая лучший менеджмент); если доминирующая фирма в большей степени, чем конкуренты способна усваивать и использовать накопленный опыт; если доминирующая фирма обладает преимуществами экономии на масштабах производства. Во-вторых, доминирующая фирма может выпускать продукт более высокого качества, чем аутсайдеры. Высокое качество продукта с точки зрения рынка определяется не только внутренними свойствами выпускаемого товара, но и рекламой, репутацией фирмы или тем, что данная фирма давно производит данный товар, в результате чего у потребителей вырабатывается приверженность марке. В-третьих, доминирующей фирмой может стать группа относительно небольших фирм, заключивших картельное соглашение между собой. Координация деятельности фирм, заключивших соглашение, оказывает такое же влияние на рыночную цену, что и одна крупная фирма. Если все фирмы в отрасли входят в картельное соглашение, то они действуют как монополия. Если же только несколько фирм придерживаются соглашения, то ситуация описывается моделью доминирующей фирмы. Модель блокирующего ценообразования - это модель, препятствующая проникновению в отрасль новых фирм снижением рыночной цены. Это позволяет сохранить в отрасли сложившееся устойчивое равновесие и наиболее благоприятные условия для получения прибыли. Таким образом, стремясь к закреплению своей рыночной власти, олигополистически взаимодействующие фирмы могут координировать свою деятельность с целью противодействия проникновению на рынок новых фирм. Пусть при кооперативной стратегии фирмы отрасли могли бы получить экономическую прибыль (Рис. 5), производя объем продукции Q по цене Р. Но получение в этом случае экономической прибыли стало бы причиной проникновения в отрасль новых фирм. В результате прибыль фирм уменьшится, а некоторые из них могут быть вытеснены из отрасли. Поэтому, зная уровень отраслевого спроса и издержек, оценив минимально возможные средние издержки претендентов на вход в отрасль, действующие фирмы устанавливают рыночную цену Р на уровне минимальных долгосрочных средних издержек LATC. Это лишает фирмы экономической прибыли, но и делает невозможным проникновение в отрасль конкурентов. Подобная практика может использоваться и в целях вытеснения из отрасли конкурентов.  Модель блокирующего ценообразования. Измерение степени рыночной власти. Подход к определению показателей рыночной власти основан на сравнении реальных рынков с рынком совершенной конкуренции. Насколько рынок приближается к идеалу свободной конкуренции, можно судить по поведению фирм в отношении цены и затрат: чем больше назначаемая фирмой цена отклоняется от предельных затрат, тем большей рыночной властью обладает фирма и тем в большей степени рынок становится несовершенным. Большинство показателей рыночной власти явно или неявно оценивает либо величину экономической прибыли, либо разницу между ценой и предельными затратами. Экономическая прибыль - разница между общим доходом и издержками, которые включают вменённые (дополнительные к бухгалтерским, неучтённые в бухгалтерских) издержки производителя, упущенные им возможности. Чистая экономическая прибыль рассчитывается как разница между расчётной бухгалтерской и нормальной прибылью. Бухгалтерская прибыль - общая валовая прибыль предприятия за счёт всех источников за вычетом платы за ресурсы и процентов за краткосрочные кредиты. Бухгалтерскую прибыль находят путём определения разницы между общим доходом и денежными издержками, рассчитанная по бухгалтерским документам без учёта документально не зафиксированных издержек самого предприятия. Нормальная прибыль - уровень прибыли, необходимый и достаточный для того, чтобы ресурсы, задействованные в производстве конкретного продукта, не были пущены на другие цели. Превышение объёмов нормальной прибыли привлекает в отрасль дополнительные ресурсы и создаёт условия для доступа в отрасль новых компаний. При уровне прибыли ниже нормального часть ресурсов выводится из отрасли в расчёте на более благоприятные возможности производства других товаров. Нормальная прибыль - важный компонент условий совершенной конкуренции, при которых в долгосрочном периоде возможно получать только нормальную прибыль. Предельные затраты - дополнительные издержки производства, необходимые для производства дополнительной единицы продукции. Для измерения рыночной власти фирмы используют следующие показатели: индекс Бэйна (норма экономической прибыли), индекс Лернера, коэффициент Тобина, индекс Папандреу. Индекс Лернера. Индекс Лернера - использование данного индекса для оценки степени монопольной власти было предложено в 1934 г. экономистом Аббой Лернером. Измерителем монополизма является доля в цене той величины, на которую цена реализации превышает предельные издержки и исчисляется: L = (Р - МС) / Р, где L - индекс, показывающий степень монопольной власти; Р - цена; МС- предельные издержки. Предполагается, что с ростом монополизма увеличивается разрыв между ценой товара и предельными издержками на его производство. Значение индекса Лернера всегда находится между 0 и 1. При совершенной конкуренции он равен 0. Цена и предельные издержки связаны друг с другом посредством эластичности спроса по цене. Ценовая эластичность спроса ограничивает превышение цены над предельными издержками, доступное для фирм, действующих на рынках с несовершенной конкуренцией. Если спрос неэластичен, фирмы могут увеличить цену по сравнению с издержками в большей степени, чем в условиях эластичного спроса. Кроме того, чем ниже эластичность спроса, тем легче для доминирующей фирмы одновременно ограничивать вход в отрасль и получать экономическую прибыль. Модель Бертрана. Модель Жозефа Бертрана нацелена на олигополистические рынки, в которых необходимо каждому конкурирующему предприятию постоянно контролировать ценовую политику одной и той же продукции. Чтобы предвидеть истинную цену товара на рынке, необходимо правильно предположить относительную реакцию каждого предприятия при установке той или иной цены. Модель Бертрана носит стратегический характер, который препятствует ценовой войне конкурентов, производимых один и тот же продукт. Постоянное искусственное снижение цен не выгодно ни одному из участников рынка. С помощью модели Бертрана доказано, что существует только одна цена, которая будет приносить максимальную прибыль каждому предприятию находящиеся в единой товарной нише. На рисунке 6 цены двух фирм-конкурентов приведены в виде так называемой кривой реакции. Каждая кривая указывает на лучшую цену одной фирмы при заданной цене конкурента. Например, предприятие 1 единственное, которое предлагает на своём рынке уникальный продукт. Со временем на рынок выходит предприятие 2 и объявляет ценовую войну, предлагая потребителю более низкую цену. Данная стратегия приводит к снижению цен практически до уровня себестоимости продукции. На рисунке видно, где конкурирующие фирмы постепенно снижают цены (по точкам A, B, C, D) на свой продукт до уровня пересечения кривых (точка S) на пороге себестоимости. Поэтому конкурентам нужна оптимальная стратегия.  Модель Бертрана. Точка пересечения кривых на уровне себестоимости в модели называется Парадокс Бертрана – ситуация, когда два конкурента не могут сменить цену в любом направлении и работают в нулевую прибыль. Если продолжать искусственно снижать стоимость товаров обе фирмы будут нести убытки. Если одна из фирм повысит свою ценовую политику, она теряет весь спрос и теряет рынок, оставляя вторую фирму работать в условиях полной монополии, которая установит высокую равновесную цену спросу и предложению. В этой модели она называется монопольная цена. На рисунке она обозначена пересечением пунктирных линий на уровне 150$. Таким образом, модель Бертрана наглядным примером показывает нам, что существует только одна цена, которую может устанавливать рынок. Поэтому в дуополии двум предприятиям следует работать кооперативно, установив одинаковые цены на уровне наилучшего спроса, чтобы избежать «парадокса». Данная теория достаточно справедливая, хотя на практике проявились определённые недостатки. Модель Курно. Впервые попытку создать теорию олигополии предпринял французский математик, философ и экономист Антуан Курно в 1838 г. Модель Курно исходит из того, что на рынке действуют только две фирмы и каждая фирма принимает цену и объем производства конкурента неизменными, а затем принимает свое решение. Каждый из двух продавцов допускает, что его конкурент всегда будет удерживать свой выпуск стабильным. В модели предполагается, что продавцы не узнают о своих ошибках. Фактически же эти предположения продавцов о реакции конкурента, очевидно, изменятся, когда они узнают о своих предыдущих ошибках.  Модель дуополии Курно. Предположим, что первым начинает производство дуополист 1, который в первое время оказывается монополистом. Его выпуск составляет q1, что при цене Р позволяет ему извлекать максимальную прибыль, ибо в этом случае MR=МС= 0. При данном объеме выпуска эластичность рыночного спроса равна единице, а общая выручка достигнет максимума. Затем производство начинает дуополист 2. В его представлении объем выпуска сдвинется вправо на величину Oq1 и совместится с линией Aq1. Сегмент AD' кривой рыночного спроса DD он воспринимает как кривую остаточного спроса, которой соответствует кривая его предельной выручки MR2. Выпуск дуополиста 2 будет равен половине неудовлетворенного дуополистом 1 спроса, т. е. сегмента q1D', а величина его выпуска равна q1q2, что даст возможность получить максимум прибыли. Данный выпуск составит четверть всего рыночного объема спроса при нулевой цене, OD'(1/2 x 1/2 = 1/4). На втором шаге дуополист 1, допуская, что выпуск дуополиста 2 сохранится стабильным, решит покрыть половину оставшегося все еще неудовлетворенным спроса. Исходя из того что дуополист 2 покрывает четверть рыночного спроса, выпуск дуополиста 1 на втором шаге составит (1/2)x(1- 1/4), т.е. 3/8 всего рыночного спроса, и т. д. С каждым последующим шагом выпуск дуополиста 1 будет уменьшаться, в то время как выпуск дуополиста 2 будет увеличиваться. Такой процесс окончится уравновешиванием их выпуска, и тогда дуополия достигнет состояния равновесия Курно. Монопсония. Монопсония - это такая ситуация, когда на рынке существует лишь один покупатель и множество продавцов. Если монополия - это некий феномен контроля рыночной цены фирмой-монополистом, когда действует лишь один продавец, то в случае монопсонии, власть над ценой принадлежит существующему в единственном числе покупателю. Известно, что рынок монопсонии возникает при таких условиях: фирма устанавливает ставку зарплаты, а рабочие должны согласиться на такое предложение или искать другой вариант; одна фирма или группа фирм нанимает основную часть общего количества людей определённой профессии; вид труда не имеет высокого уровня мобильности (по причинам географической разобщённости, социальных условий, необходимости приобретать новую специальность); также монопсония на рынке труда возникает, если взаимодействуют квалифицированные рабочие, не объединённые, например, профсоюзом, и крупная фирма или группа фирм, которые могут быть нанимателем труда. Конечно, формирование рынка труда монопсония может контролировать напрямую. И это нередкое явление. Такая ситуация характерна для маленьких городов, в которых существует только один наниматель труда – крупная фирма. Список литературы: Дорошев, Вячеслав. Введение в теорию маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие / Электрон. текстовые дан. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – Режим доступа: http://www.bibliotekar.ru/marketing-3/index.htm Колбасников, В.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Л. Семашко - Электрон. текстовые дан. – Москва: МГУП, 2010. - Режим доступа: http://hi-edu.ru/e-books/xbook837/01/title.htm Носова, С.С. Макроэкономика в вопросах и ответах [Электронный ресурс]: учебное пособие / Электрон. текстовые дан. – Москва: КНОРУС, 2012. – Режим доступа: https://studme.org/1319100413483/ekonomika/mikroekonomika_v_voprosah_i_otvetah_ Васильева, Елена. Экономическая теория: конспект лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Татьяна Макеева - Электрон. текстовые дан. – Москва: ЮРАЙТ, 2009. – Режим доступа: https://www.e-reading.club/book.php?book=97700 |