Законы пространственной самоорганизации населения. Реферат по дисциплине Мультимодальные пассажирские перевозки в условиях мегаполиса на тему

Скачать 411.69 Kb. Скачать 411.69 Kb.

|

|

Кафедра «Автомобильные перевозки» РЕФЕРАТ по дисциплине Мультимодальные пассажирские перевозки в условиях мегаполиса на тему Законы пространственной самоорганизации населения. Расселение и функции тяготения. Закономерности расселения и критерии оценки затрат времени на передвижение.

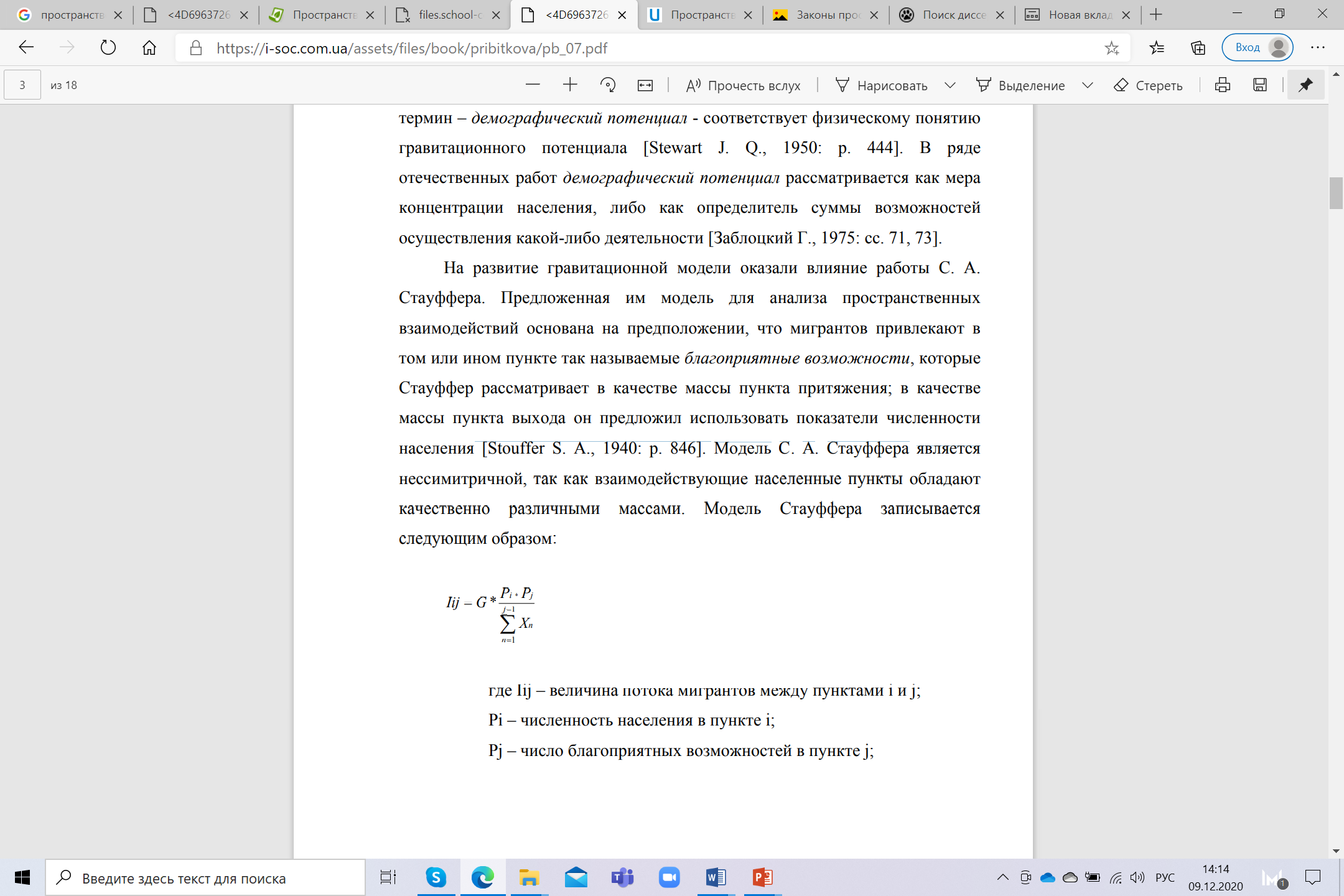

Москва 2020 г. СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ 2 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 17 Список используемых источников: 18 ВВЕДЕНИЕКонцепция пространственной самоорганизации населения: исходные положения Территориальные перемещения населения осуществляются в некоем социально-пространственном континууме, каждая точка которого характеризуется некоторым набором жизненных благ: возможностей трудоустройства, приобретения жилья, получения образования, содержательного досуга, общения, отдыха; различными экологическими характеристиками, уровнем политической стабильности и личной безопасности, гарантиями осуществления прав человека. Совокупность этих районов образует пространство возможностей или пространство стимулов, в пределах которого принцип „человек ищет где лучше” срабатывает с неумолимостью закона. Пространство возможностей динамично, разнообразно, характеризуется различными уровнями концентрации деятельности человека. В нем развернуты, а потому подлежат выбору возможности деятельности индивидов в самых разнообразных сферах. Формирование предпочтений у населения к различным участкам территории отражает экономически и социально обусловленные реакции жителей на определенную совокупность свойств среды их обитания. Сегодня на пространственную самоорганизацию населения существенное влияние оказывают экономический, политический, этнический, конфессиональный и глобализационный факторы. Таким образом, избирательное отношение 2 жителей к территории их обитания может служить критерием качества жизни в том или ином районе в пределах пространства возможностей, с одной стороны; а с другой – существенным признаком для определения локализации латентных групп населения с присущей им социальной организацией, поведением и целями. Теоретико-методологические предпосылки исследования феномена пространственной самоорганизации населения образуют три взаимосвязанных постулата: Перемещение населения в пространстве возможностей есть самоорганизующийся процесс общественного поведения индивидов, направляемый системой предпочтений. Пространственная самоорганизация населения находит выражение в избирательном отношении жителей к территории их обитания: их концентрации в одних районах и рассредоточении в других в результате перемещений населения в пространстве. Размеры численности (либо его плотность, либо его динамика) – интегральный показатель, отражающий действие многих, реально притягивающих людей в тот или иной регион факторов. И поэтому численность населения (либо его плотность, либо его динамика) могут рассматриваться как индикаторы привлекательности этих районов для определенных социальных групп населения. Законы пространственной самоорганизации населенияНаиболее распространенными моделями, применяемыми в исследованиях развития пространственных систем, являются гравитационные, а также модели потенциалов и пространственного взаимодействия. Различные модификации гравитационной модели предложены Ципфом, Рейвенстайном, Янгом и Рейли, однако наиболее известна гравитационная модель Стюарта, основанная на концепции об аналогии между социальными и физическими явлениями. Стюартом предложены три базисных социальных понятия, которые зиждутся на законах классической ньютоновской физики. Стюарт ввел аналогичное силе тяготения понятие демографической силы; понятие демографической энергии аналогично по смыслу гравитационной энергии; третий введенный Стюартом термин – демографический потенциал - соответствует физическому понятию гравитационного потенциала. В ряде отечественных работ демографический потенциал рассматривается как мера концентрации населения, либо как определитель суммы возможностей осуществления какой-либо. На развитие гравитационной модели оказали влияние работы С. А. Стауффера. Предложенная им модель для анализа пространственных взаимодействий основана на предположении, что мигрантов привлекают в том или ином пункте так называемые благоприятные возможности, которые Стауффер рассматривает в качестве массы пункта притяжения; в качестве массы пункта выхода он предложил использовать показатели численности населения. Модель С. А. Стауффера является нессимитричной, так как взаимодействующие населенные пункты обладают качественно различными массами. Модель Стауффера записывается следующим образом:  Xn – число благоприятных возможностей в n-промежуточном пункте; n=1, 2, 3……j-1 Свою гипотезу Стауффер сформулировал следующим образом: „связи между подвижностью населения и расстоянием не обязательны; число людей, перемещающихся на определенное расстояние, прямо пропорционально числу благоприятных возможностей в конце этого расстояния и обратно пропорционально числу промежуточных возможностей; связь между подвижностью и расстоянием определяется дополнительной зависимостью, в которой сумма промежуточных возможностей будет функцией расстояния”. Расстояние в модели С. А. Стауффера выражено, таким образом, через количество имеющихся между пунктами въезда и выезда благоприятных возможностей, которые и задерживают мигрантов. Чем расстояние больше, тем больше и промежуточных возможностей и, следовательно, меньше миграционный поток. Главное достоинство модели столкновения возможностей состоит в том, что она опирается на логику поведения человека, стремящегося найти место работы как можно ближе к месту жительства, увеличить свой трудовой доход, улучшить условия труда, быта и отдыха. Мы полагаем, что модель столкновения возможностей можно интерпретировать как способ отражения средствами математической записи содержания феномена пространственной самоорганизации населения. Иными словами, в модели Стауффера находит выражение важный в методологическом отношении тезис о том, что территориальная подвижность населения представляет собой самоорганизующийся процесс общественного поведения индивидов, который направляется системой предпочтений. Дальнейшее развитие гипотеза С. А. Стауффера получила в работах Уорнца, Портера и Ульмана. Внимания заслуживают идеи Ульмана о комплементарности, столкновении возможностей и подвижности. Комплементарность Ульман объясняет следующим образом: „Чтобы между двумя территориями возникло взаимодействие, должен существовать спрос со стороны одной из них и предложение с другой… Чтобы начался взаимообмен, требуются строго определенные условия для взаимной дополнительности объектов общения. Это и есть комплементарность”. По поводу столкновения возможностей Ульман указывает, что „комплементарность приводит к развитию обмена между двумя территориями лишь в том случае, если нет вмешательства со стороны другого источника снабжения. Последний фактор, необходимый в системе взаимообмена, предполагает, по Ульману, „подвижность предметов обмена или, иначе говоря, расстояние между взаимодействующими территориями, выраженное через издержки, присущие конкретному виду связи, или через затраты времени”. В исследовательской практике наряду с гравитационными широко применяются предназначенные для практических расчетов регрессионные модели. Их использование связано с получением практических выводов относительно конкретных факторов и степени их влияния на территориальные перемещения населения. Нередко регрессионные модели дают невысокие значения коэффициентов множественной регрессии. Это объясняется прежде всего тем, что предположение о линейной зависимости результативного признака от факторных не соответствует действительности. Существенные ограничения накладывают и недостаток статистических данных по ряду важных для моделирования переменных, и в ряде случаев их несопоставимость в территориальном разрезе. Не всегда соблюдается требование независимости действия факторов. Все это свидетельствует о целесообразности дополнения регрессионного анализа перемещений населения в пространстве качественным исследованием их механизмов и необходимости тщательной интерпретации полученных результатов. Широкие возможности для объяснения пространственных взаимодействий и изучения различных проявлений пространственной деятельности человека открывает вероятностный подход, связанный с успехами соответствующего раздела математики – теории случайных процессов: теории очередей, метода Монте-Карло, теории марковских цепей и т. п. В первую очередь следует отметить опыт использования теории марковских процессов для описания и прогнозирования перераспределения населения по территории. Однако марковские процессы являются лишь первой механической аппроксимацией реальных процессов, поскольку они основываются на предположении о неизменности в будущем наблюдаемых в настоящее время тенденций. В основе всех моделей территориального распределения человеческой деятельности лежит гипотеза о том, что в поведении людей, когда речь идет о преодолении пространства, отмечаются некоторые закономерности, поддающиеся количественной оценке. Эта гипотеза опирается, в свою очередь, на следующие постулаты: пространственное распределение человеческой деятельности отражает упорядоченное приспособление к фактору расстояния; решения о размещении принимаются, исходя из принципа минимизации усилий, затрачиваемых на перемещения; все местоположения в той или иной степени доступны, но некоторые из них характеризуются большей доступностью по сравнению с другими; в различных видах человеческой деятельности проявляется стремление к агломерации для извлечения выгод, которые обеспечивает концентрация разных сфер жизнедеятельности в одном месте; ориентация человеческой деятельности носит иерархический характер; расселение людей носит очаговый характер. Математическое моделирование дает возможность получить лишь общее представление о реальных социально-пространственных и экономикосоциологических процессах. Однако применению математических методов и системного подхода должны предшествовать серьезные теоретикометодологические разработки, а обнаруженные с помощью математического моделирования количественные закономерности должны получить содержательную социологическую интерпретацию. Расселение и функции тяготенияФормы расселения подразделяются на городские и сельские. Городские населенные пункты различаются прежде всего по численности населения. В России численность населения города должна быть не менее 10 тыс. чел., а других городских образований (поселков городского типа) — не менее 2 тыс. чел. Большие, города имеют численность населения не менее 100 тыс. чел. (в том числе сверхкрупные — свыше 500 тыс., крупные — от 100 до 500). Средние города — от 50 до 100 тыс. чел. Полусредние — от 20 до 50 тыс. чел. Малые города — от 10 до 20 тыс. чел. Городские населенные пункты выполняют разнообразные функции в пространственной организации хозяйства (эти функции называют градообразующими). Монофункциональные города концентрируют какую-то одну отрасль хозяйства или деятельности: промышленность, транспортные услуги, оздоровительные учреждения (курортный город) и т.п. Некоторые города обслуживают только одно предприятие (оборонный завод, рудник, гидроэлектростанцию, морской порт и т.д.). Гораздо более распространены многофункциональные города, которые одновременно концентрируют промышленность, строительство, транспорт, торговлю, финансы, учреждения образования, здравоохранения, культуры, науки, управления и т.п. Типы сельских поселений в большей степени, нежели городские, отражают природные, исторические, национально-культурные особенности народонаселения. Для исторического ядра России характерен деревенский тип расселения, сложившийся при общинной форме землепользования. На Северном Кавказе это казачьи станицы и горные аулы. В Сибири и на Дальнем Востоке — лесопромышленные и горнопромышленные поселки. На Крайнем Севере — оленеводческие и охотничьи поселки. Наиболее распространенными моделями, применяемыми в исследованиях развития пространственных систем, являются гравитационные, а также модели потенциалов и пространственного взаимодействия. Различные модификации гравитационной модели родов, поглощающих значительную часть сельских поселений и сельского населения. Уменьшение сельского населения происходит в результате его миграции в города, включения сельских поселений в городскую черту растущих городов, преобразования крупнейших сельских поселений в городские поселки. Развивающиеся города образуют агломерации. Крупнейшая в России Московская агломерация с населением свыше 10 млн. чел. включает город Москву и городские поселения, подчиненные администрации г. Москвы, в том числе город-спутник Зеленоград. Слияния городских агломераций образуют мегаполисы, концентрирующие по нескольку десятков миллионов человек (северо-восточное побережье США, восточно-центральное побережье острова Хонсю в Японии и др.). Современной тенденцией урбанизации в развитых странах является переезд наиболее обеспеченной части населения из городских центров в более комфортабельные пригороды и поселки с хорошей транспортной доступностью (процессы субурбанизации и дезурбанизации). В России эти процессы находятся пока в начальной стадии. Рассмотренные формы пространственной организации хозяйства и расселения неравномерно распределяются по территории больших стран (России, США, Канады, Бразилии, Китая и др.). Различные части таких стран (крупные регионы) могут относиться к разным типам пространственной структуры. Для России характерны следующие типы пространственной структуры: • очаговая и рассеянная (значительная часть европейского и азиатского Севера, а также южные регионы Сибири и Дальнего Востока, удаленные от железных дорог); • равномерно-узловая (Центрально-Черноземный район, значительные территории других экономических районов в европейской части); • агломерационно-узловая (наиболее промышленно развитые части Северо-Запада, Центра, Поволжья, Урала, юга Сибири). Развитие регионов меняет соотношение указанных типов пространственной структуры: уменьшается территория с преобладанием первого типа, увеличивается распространение третьего типа. Единое экономическое пространство. Необходимыми признаками (и условиями) единого экономического пространства являются общее экономическое (федеральное) законодательство, единство денежно-кредитной системы, единство таможенной территории и функционирование общих инфраструктурных систем (энергетики, транспорта, связи и т.д.). Важнейшими составляющими единого экономического пространства являются национальные (общероссийские) рынки товаров и услуг, труда, капиталов. Следует иметь в виду, что единое экономическое пространство охватывает не только всю территорию страны, но и ее экономическую морскую акваторию (территориальные воды, исключительную экономическую зону с национальными правами на судоходство, рыболовство, добычу полезных ископаемых с морского дна) и аэроторию (с национальными правами на деятельность воздушного транспорта, экологическую защиту и экологические квоты воздушного бассейна). В Конституции Российской Федерации зафиксированы главные требования, обеспечивающие единство экономического пространства страны, в том числе: • гарантируемое единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, защита конкуренции, свобода экономической деятельности, не запрещенной законом; • недопущение установления внутренних таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для свободного движения товаров, услуг и финансовых средств; • запрещение введения и эмиссии других денег в России, кроме рубля. Неоднородное экономическое пространство. Большинство стран мира, кроме самых малых, имеют неоднородное экономическое пространство. В этом отношении особенно отличается Россия. Но даже в границах неоднородного экономического пространства выделяются особые части — анклавы и эксклавы. Анклав — обособленный участок территории, который по отношению к окружающей его территории отличается специфическими условиями (экономическими, финансовыми, национально-культурными и т.п.). Типичными примерами анклавов являются свободные и оффшорные экономические зоны, имеющие особые режимы внешнеэкономической и финансовой деятельности. Эксклав — это отделенная от основной территории страны ее часть. В Российской Федерации всеми признаками эксклава обладает Калининградская область, окруженная территориями Польши и Литвы. В определенном смысле эксклавами являются объекты за границей, находящиеся в собственности, в аренде или под юрисдикцией России (территории посольств, база Черноморского флота в Севастополе, космодром Байконур, угольные шахты на Шпицбергене и т.д.). Общие закономерности расселенияТеория расселения, которая должна выявить и представить в виде целостной системы закономерности формирования и развития расселения, пока еще не сложилась в законченном виде. Сложность и многогранность этого социально-экономического явления обусловили и трудности в разработке его теории, создание которой требует, несомненно, совместной работы многих наук, включая не в последнюю очередь экономическую и социальную географию. Выявляя основные закономерности расселения, ученые социалистических стран опираются на общие законы развития общества, вскрытые историческим материализмом, и на многие работы Маркса, Энгельса и Ленина, в которых анализируются будущее городов, взаимоотношения города и села на разных этапах истории и ряд других проблем, имеющих значение для теории расселения. В капиталистическом мире высказывания по теоретическим вопросам расселения представляют пеструю и довольно противоречивую картину. Так, Август Лёш (немецкий экономист, работы которого получили мировую известность с 50-х годов XX в.), пожалуй, наиболее последовательно и трезво среди своих коллег попытался собрать и свести воедино закономерности возникновения населенных мест, особенно городов. Однако найденные им зависимости неполны, что признает и сам автор. Так, говоря о том, почему и где возникают города, он пишет: «Максимум того, что может дать теория размещения, — это выявить те места, которые стоит исследовать. К числу таких мест относятся значительные источники снабжения, точки пересечения путей сообщения и центр тяжести многоугольника, образованного соседними городами с аналогичными функциями». В последней части данной формулировки он опирается на одну из наиболее популярных за рубежом концепций расселения — так называемую «теорию центральных мест» немецкого ученого В. Кристаллера, обосновывающую их размещение в центрах шестигранников, на которые разбивается вся территория. Эта теория очень распространена при географическом и экономическом изучении расселения в буржуазных странах (хотя и там с разных позиций теперь критикуются ее слабости). Она — типичный для буржуазной «расселенческой» науки пример абсолютизации, раздувания значения одной из частных закономерностей расселения, возведения ее в ранг всеобщей и главной. Теория Кристаллера послужила основой для первой по времени математической модели расселения, и справедливо будет отметить, что определенное рациональное зерно в ней имеется, но оно должно быть правильно оценено, с пониманием границ его значимости для науки и практики. Кристаллер рассуждал так. На территории, однородно заселенной населением, занятым в сельском хозяйстве, неизбежно появляются пункты, в которых это население может купить нужные ему товары и продать свою продукцию, куда оно может направить детей в школу, ходить в церковь и т. д. Такие пункты он назвал «центральными местами» и доказал, что эти первичные центры для того, чтобы все население размещалось не далее определенного расстояния от одного из таких пунктов, должны располагаться в центрах правильных шестиугольников, на которые условно можно разделить любую территорию. Услуги, требующиеся сельскому населению редко (посещение врача, нотариуса, сложные покупки и т. п.), могут быть получены в более крупном, но и более удаленном «центральном месте». Его расположение также определяется геометрически, наиболее оптимально — в центральном из семи смежных шестигранников. Еще более крупным по значению будет пункт следующего ранга, расположенный уже в центре группы из 7х7=49 первичных шестигранников. Так получалась геометрическая модель расселения. В этой концепции правильно подмечена закономерность формирования определенной «иерархии» местных центров для обслуживания сельского, распыленного по территории населения, и не вызывает возражения то, что минимизация расстояния до каждого из «центральных мест» достигается в том случае, если все они располагаются по указанной «гексагональной» схеме. Главная же ошибка Кристаллера и его последователей в том, что этим факторам придавалось решающее значение, размещение «центральных мест» обслуживания объявлялось основным законом расселения. Игнорировались другие важнейшие элементы локализации поселений — у месторождений полезных ископаемых, на транзитных путях и их скрещениях, на берегах морей и у речных переправ — словом, все экономические факторы, кроме сферы обслуживания. Поэтому модель Кристаллера имеет ограниченное значение, а его концепция отражает лишь одну из закономерностей расселения. В СССР основной закон расселения, непосредственно вытекающий из марксистско-ленинской теории развития общества, был сформулирован В. Г. Давидовичем (1964): «Это общеисторический закон соответствия расселения способу производства и надстройке при ведущей роли способа производства». Из этого следует, что нужно выявить, каково воздействие на расселение уровня развития производительных сил, конкретного размещения разных видов производств, имеющих свои закономерности, а также производственных отношений и надстроечных явлений. Характер производства диктует дисперсию или концентрацию расселения. С. Я. Ныммик выделены «руральные», «полуруральные» и «неруральные» отрасли народного хозяйства. К первым относятся сельское и лесное хозяйство, где труд в значительной степени рассредоточен по территории, и это ставит определенные пределы концентрации населения в небольшом числе крупных пунктов. Однако при хорошем развитии дорог и современного транспорта, интенсификации растениеводства, производстве молока и мяса е крупных комплексах на промышленной основе возможно сравнительное укрупнение поселений и разрежение их сети. Полуруральные — это главным образом отрасли добывающей промышленности, причем расположение, число к мощность месторождений разного рода полезных ископаемых диктуют размещение населенных мест, связанных с этой отраслью производства. Среди неруральных отраслей основное место занимает обрабатывающая промышленность, но все большее значение приобретают научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и отрасли культуры. Их доля непрерывно растет, и это особенно стимулирует развитие крупных и крупнейших городов и агломераций. Возможности территориальной концентрации этих видов деятельности почти не ограничены, кроме некоторых экологических и транспортных (в плане индустрии) ограничений, что часто дает дополнительный экономический эффект вследствие выгод от кооперирования и комбинирования производств, тесного соединения науки с производством, более полного использования трудовых ресурсов и др. Наряду с действием этих общих закономерностей на размещение и развитие конкретных городов и других поселений сильное индивидуализирующее воздействие оказывает их ЭГП, что также может быть отнесено к числу важных закономерностей расселения. Непроизводственная сфера, в свою очередь, тоже влияет на расселение: создаются «города науки», растет сеть курортных поселков и туристских баз со своими закономерностями размещения; функции культурного и бытового обслуживания сельского населения выступают в качестве дополнительного, а иногда и основного градообразующего фактора для тысяч поселений в нашей стране, причем размещение таких «центральных мест» тоже достаточно четко детерминировано (размещением обслуживаемого сельского населения) ; растет даже дисперсная сеть загородных, «вторых» жилищ горожан в прямой зависимости от увеличения числа и размеров городов, особенно крупных. И она тоже имеет свои закономерности размещения. Воздействие производственных отношений на расселение наглядно видно при сравнении двух противоположных мировых систем. При капитализме критерий размещения производств — максимальная прибыль для их хозяев, а не общий народнохозяйственный эффект; с этим связано и размещение трудящихся, т. е. расселение. Стихийность развития особенно ярко проявляется в неудержимом гигантском разрастании сверхагломераций, мегалополисов. Частная собственность на землю — источник и обширных поместий с виллами их владельцев, и поселков батраков в помещичьих экономиях, и распространения дисперсного фермерского расселения во многих странах мира. Социальное и расовое неравенство в странах капитала порождает и «гетто» в крупных городах, и бегство состоятельной части населения городов в «тихие» и более безопасные дальние пригороды (явление «субурбанизации»), и многое другое. Всему этому противостоит планово регулируемое развитие расселения в интересах всего народа, в условиях равенства всех граждан и растущего удовлетворения всех их материальных и духовных потребностей в нашем советском социалистическом обществе. Отметим еще некоторые существенные закономерности расселения. Поскольку исторически сложившаяся сеть поселений, особенно городов, обладает большой устойчивостью, то реально возможны лишь постепенные, ограниченные ее изменения. По этой же причине расселение, как правило, всегда отстает от растущих потребностей народного хозяйства и запросов населения, и одной из главных движущих сил развития расселения является необходимость непрерывного «подтягивания» его форм, приведения их в соответствие с новыми требованиями. И по этой же причине в расселении всегда сосуществуют элементы старые, уже отжившие и исчезающие, старые, приспосабливающиеся к новым требованиям, элементы сравнительно новые, но начинающие устаревать, и «новейшие» элементы. К важным закономерностям расселения следует отнести возникновение разнообразных специализированных и территориальных систем населенных пунктов, в условиях социалистического общества, формирование ЕСР — единой системы расселения, сближающей по условиям жизни все типы населенных мест, которые органически дополняют друг друга в территориальном разделении труда и расселении трудящихся. Законы формирования передвижения населения в городе и сельской местностиИсходной базой при разработке мероприятий по совершенствованию процесса транспортного обслуживания населения является информация об особенностях формирования подвижности населения, о размере и направлениях пассажиропотоков, их изменении в пространстве и во времени. Передвижение людей представляет собой сложное социальное явление, формирующееся под влиянием разнообразных факторов, к которым относятся: - уровень развития общественного производства; - социальная структура общественного производства; - уклад жизни; - географическая среда; - характер расселения; - развитие техники, информации и связи; - бюджет свободного времени; - культурно-бытовые и общественные запросы населения. Прежде всего оценивается интенсивность передвижений. Подвижность населения зависит от социально-культурной группы перемещающихся жителей, зон их проживания и работы, от пространственно-временных характеристик. В конкретных исторических условиях существуют определенные факторы, влияющие на формирование показателя подвижности населения, приводящие к его росту или снижению. Это, прежде всего, изменение территориальных размеров населенного пункта, колебания доступности сообщений, совершенствование конструкций транспортных средств, изменения тарифа. Проведенные исследования показали, что корреспонденции населения описываются статистическими законами и классифицируются по целому ряду признаков: - демографические; - социальные; - профессиональные; - образовательные; - прочие. Фактическая подвижность населения имеет большие колебания учитывающие специфику природных, планировочных, социальных и транспортных особенностей. В качестве обобщающего фактора при оценке транспортной подвижности принимается численность населения, так как этот параметр наиболее легко поддается определению в отличие от социально-экономических факторов. Транспортную подвижность учитывают при проектировании и транспортных сетей, обосновании маршрутных схем передвижения, в выборе видов транспорта. Данные о подвижности населения получают на основании обработки опытно-статистических данных, натуральных обследований пассажиропотоков и расчетов с учетом социального состава населения, а также распределение корреспонденций по целям поездок. Выбор населением способа передвижений, в частности вида транспорта, зависит от характеристик этого вида транспорта (комфортабельности, регулярности движения, скорости сообщения) и целей передвижения. В практике расчетов общее количество передвижений слагается из пешеходных и транспортных. Транспортные передвижения оцениваются коэффициентом использования транспорта, который зависит от численности населения и автомобилизации. При расчете транспортной подвижности выделяют количество передвижений на маршрутизированном пассажирском транспорте, учитывая коэффициент пересадочности в передвижениях. Коэффициент пересадочности зависит от размеров территории населенного пункта, начертания транспортной сети, размещения мест транспортного тяготения. Пространственная самоорганизация населения оценивается суточными затратами времени на передвижения и затратами времени на одно передвижение. Суточные затраты времени на передвижения определяются биологической потребностью людей в передвижениях и социологическими условиями жизнедеятельности общества. Для города этот показатель находится в пределах от 50 до 90 минут. Значение второго показателя - время на одно передвижение - определяется крупностью населенного пункта и уровнем его транспортного обслуживания. В транспортном проектировании очень важны два следующих понятия: расселение и тяготение. Расселение или плотность населения - это распределение населения в пределах ограниченной территории. Плотность расселения может иметь множество зависимостей от дальности и затрат времени на передвижение. Существуют закономерности расселения по затратам времени на передвижения, действующие в соответствии с законом пространственной самоорганизации населения. Эти закономерности устанавливаются с помощью математических моделей, имитирующих вероятностное поведение населения при расселении и натуральных обследований пассажиропотоков. Категории передвижений (трудовые и культурно-бытовые) лежат в основе функций расселения. Наибольшим постоянством обладают функции трудового расселения населения, то есть относительно мест приложения труда. Наиболее обобщенная оценка условий связи мест жительства с местами приложения труда и отдыха производится через функцию тяготения. Ряд исследователей рассматривает функцию тяготения как функцию затрат времени на передвижения по трудовым поездкам. Функция тяготения является первичной по отношения к расселению, так как она формирует расселение, обобщая при этом количественные характеристики самоорганизации населения и отражая закономерности формирования транспортных и прочих связей. Изучение социальных, экономических и технических аспектов в построении пассажирских систем в сельских районах выявило специфику методики изучения транспортной подвижности населения. Для этого требуется тщательное изучение механизма формирования потребностей населения в перевозках, то есть выделения наиболее существенных факторов и установление их взаимосвязи между собой, так и с потребностью населения. В результате исследований выявлены следующие характеристики потребности сельского населения в пассажирских перевозках: - общественная подвижность всего населения района; - потенциальная подвижность различных групп населения; - спрос на перевозки и удовлетворенный спрос. Известны следующие результаты исследований в России: подвижность сельского населения можно распределить на следующие 5 групп по годовому количеству поездок на одного жителя: 1 - особо низкая подвижность (менее 10 поездок в год на одного жителя); 2 - низкая подвижность (10-30); 3 - средняя подвижность (30-60); 4 - высокая подвижность (60-100); 5 - очень высокая подвижность (свыше 100). ЗАКЛЮЧЕНИЕИтак, перемещение населения в пространстве возможностей есть самоорганизующийся процесс общественного поведения индивидов, направляемый системой предпочтений, а их целенаправленная самоорганизующаяся деятельность определяется как размерами трудового дохода, так и другими факторами жизнедеятельности. Как все самоорганизующиеся процессы, участники которых оптимизируют свою деятельность в соответствии с собственными (имманентными) интересами, пространственная самоорганизация населения поддается регулированию извне лишь косвенным образом. Объектом управляющих воздействий выступает не сама пространственная самоорганизация, а совокупность факторов жизнедеятельности в местах выхода и входа переселяющихся индивидов. Изменяя их, можно ориентировать формирование предпочтений участников этого процесса в соответствии с целями управления. Список используемых источников:1. Виллк Х. Самоорганизация населения: социальное и индивидуальное. – Cybernetics & Human Knowing, 2016. – № 4 (6). – С. 25–41. 2. Герберт П. Человек в великом обществе. – Marcuse Schriften, 2015. – № 8. – С.167–193. 3. Кругман П. Самоорганизующееся население мегаполисов и роль экономики в его структуре. – Blackwell, 2017. – № 2 (12). – С. 121–134. 4. Луман Н. Социальные системы : очерк общей теории // Западная теоретическая социология. 3-е изд. – М., 2015. – С. 41–64. 5. Питер М. К теории социальных систем: самоорганизация и самообеспечение. – Ulrich/Probst, 2016. – № 7. – С. 60–78. 6. Пробст Г. Особенности социокультурной самоорганизации в больших городах США. – Longman, 2015. – № 4 (21). – С. 155–162. 7. Хайек Ф. Самоорганизация населения в пространстве. – Университет Чикагской Прессы, 2018. – № 2 (3). – С. 75–86. 8. Гольц Г. А. Стадии развития, структурные уровни и константы территориальных общностей расселения и хозяйства //Известия АН СССР. Сер. География. 1986. № 2. C.34- 48. 9. Дмитриев А.В., Лола А.М., Межевич М.Н. Где живет советский человек. М.: Мысль, 1988. Ковалев Е.М. Гуманитарная география России. М.: ЛА "Варяг", 1995. Костинский Г. Д. Географическая матрица пространственности //Известия РАН. Сер. Геогр. 1997. № 5. с. 16-31. 10. Крылов М. П. Концепция внепространственности российской цивилизации, культурные регионы и местное самосознание //Российские регионы и центр: взаимодействие в экономическом пространстве. М.: ИГ РАН, 2000. с. 68-79. 11. Попов П. Л. О факторах, определяющих монолитность или разорванность ареала социального или природного явления //География и природные ресурсы. 2003. № 2. с. 105- 111. 12. Семенов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владении применительно к России //Изв. Императорского русского геогр. о-ва. 1915. т. 51, вып. 8. Опубликовано: Пространственная экономика. 2008. № 2. С.144-160. 13. https://cyberleninka.ru/article/v/o-moguschestvennom-territorialnom-vladenii-primenitelno-krossii-ocherk-po-politicheskoy-geografii 14. Стрелецкий В. Н. Географическое пространство и культура: мировоззренческие установки и исследовательские парадигмы в культурной географии //Известия АН. Сер. Геогр. 2002. № 4. с. 18-28. |