вкусовой анализатор. нормфиз. Реферат тема Физиология вкусового анализатора, методы исследования Коврижных Софья Евгеньевна Группа 271 группа

Скачать 181.77 Kb. Скачать 181.77 Kb.

|

|

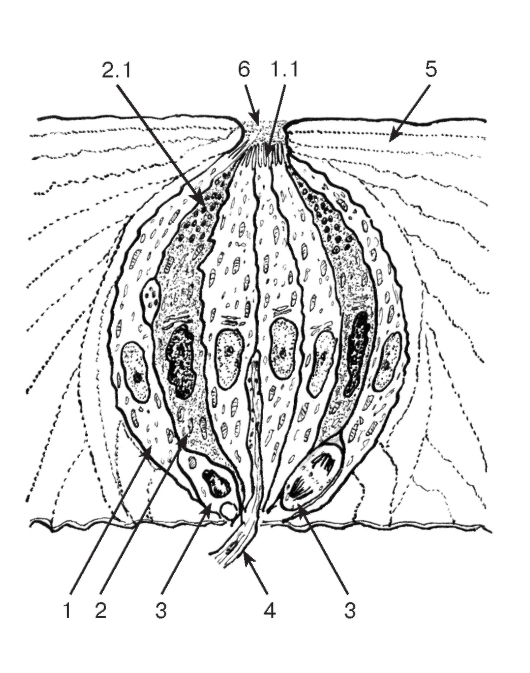

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ЮУГМУ Минздрава России) Кафедра Нормальной физиологии имени академика Ю. М. Захарова РЕФЕРАТ Тема Физиология вкусового анализатора, методы исследования Выполнила: Коврижных Софья Евгеньевна Группа №: 271 группа «_____» __________________20___г. Проверила: доцент, к.м.н, Ермолаева Е.Н. «_____» __________________20___г. Челябинск 2021 год ОГЛАВЛЕНИЕ Введение…………………………………………………………………………………3 1.Структурно-функциональная организация вкусового анализатора……………….4 2. Механизм вкусового восприятия……………………………………………………6 3. Основные характеристики деятельности вкусового анализатора………………...6 4. Факторы, влияющие на вкусовое восприятие……………………………………...8 5. Методы исследования вкусового анализатора …………………………………….9 6. Заключение…………………………………………………………………………..10 7. Литература…………………………………………………………...………………11 2 Введение Роль вкусового анализатора в жизнедеятельности организма изолированно определить трудно, так как адекватный для него раздражитель (пища) является сложным и многокомпонентным. В связи с этим возникающее чувство вкуса связано не только с раздражением химических, но и механических, температурных и даже болевых рецепторов слизистой оболочки полости рта, а также обонятельных рецепторов. Вкусовой анализатор обеспечивает формирование вкусовых ощущений. С помощью вкусового анализатора оцениваются различные качества вкусовых раздражителей. При этом сила ощущений зависит не только от величины раздражения, но и от функционального состояния организма. 3 Структурно-функциональная организация вкусового анализатора Периферический отдел- представлена чувствительными нервными окончаниями. Рецепторы, воспринимающие вкусовые раздражения, представлены вкусовыми почками. Вкусовая почка овальной формы и своим широким основанием доходит до соединительнотканной основы слизистой оболочки, а верхушкой достигает свободной поверхности эпителия, где открывается небольшим вкусовым отверстием (порой). Вкусовая почка состоит из трех видов клеток: вкусовых клеток, занимающих центральный отдел почки, а также поддерживающих и базальных клеток, располагающихся на периферии. Вкусовые почки расположены главным образом в слизистой оболочке языка: в составе желобовидных, листовидных, грибовидных сосочков. Одиночные вкусовые почки локализуются в слизистой оболочке передней поверхности мягкого неба, надгортанника и задней стенке глотки.  Рис. Вкусовая почка 1 - вкусовой сенсорный эпителиоцит: 1.1 - микроворсинки; 2 - поддерживающий эпителиоцит: 2.1 - гранулы секрета; 3 - базальный эпителиоцит; 4 - нервное волокно; 5 - многослойный плоский неороговевающий эпителий; 6 - вкусовая пора Общее число вкусовых почек у взрослого человека колеблется от 2000 до 2500. Благодаря наличию специализированных вкусовых клеток они способны избирательно чувствовать качество пищи с учетом ее вкусовых оттенков: сладкое, кислое, горькое, соленое, сладкое. Отдельные вкусовые почки являются полимодальными образованиями, так как могут воспринимать различные виды вкусовых раздражителей. 4 Установлено, что кончик языка и передняя его треть наиболее чувствительны к сладкому, где расположены грибовидные сосочки, боковые поверхности -- к кислому и соленому (листовидные сосочки) и корень языка -- к горькому (желобоватые, или вкусовые сосочки, окруженные валом). Проводниковый отдел- представлена чувствительными частями нервных стволов Внутрь вкусовой почки входят нервные волокна, которые образуют рецепторно-афферентные синапсы. Пища, растворенная слюной, заходит во вкусовые отверстия почек, раздражая нервные окончания этих волокон. Вкусовые почки различных областей рта получают нервные волокна от разных нервов: · вкусовые почки передних двух третей языка -- от барабанной струны, входящей в состав лицевого нерва; · почки задней трети языка, а также мягкого и твердого неба, миндалин -- от языкоглоточного нерва; · вкусовые почки, расположенные в области глотки, надгортанника и гортани, -- от верхнегортанного нерва, являющегося частью блуждающего нерва. Эти нервные волокна являются периферическими отростками биполярных нейронов, расположенных в соответствующих чувствительных ганглиях, представляющих первый нейрон проводникового отдела вкусового анализатора. Центральные отростки этих клеток входят в состав одиночного пучка продолговатого мозга, ядра которого представляют второй нейрон. Отсюда нервные волокна в составе медиальной петли подходят к зрительному бугру (третий нейрон). Отростки нейронов таламуса идут в кору больших полушарий (четвертый нейрон). Центральный отдел - представлена чувствительными зонами (центрами) коры головного мозга,локализуется в нижней части соматосенсорной зоны коры в области представительства языка. Большая часть нейронов этой области мультимодальна, т.е. реагирует не только на вкусовые, но и на температурные, механические и ноцицептивные раздражители. Для вкусовой сенсорной системы характерно то, что каждая вкусовая почка имеет не только афферентные, но и эфферентные нервные волокна, которые подходят к вкусовым клеткам из ЦНС, благодаря чему обеспечивается включение вкусового анализатора в целостную деятельность организма.[2] 5 Механизм вкусового восприятия Чтобы возникло вкусовое ощущение, раздражающее вещество должно находиться в растворенном состоянии. Сладкое или горькое вкусовое вещество, растворяющееся в слюне до молекул, проникает в поры вкусовых луковиц, вступает во взаимодействие с гликокаликсом и адсорбируется на клеточной мембране микроворсинки, в которую встроены «сладкочувствующие» или «горькочувствующие» рецепторные белки. При воздействии соленых или кислых вкусовых веществ изменяется концентрация электролитов около вкусовой клетки. Во всех случаях повышается проницаемость клеточной мембраны микроворсинок, возникает движение ионов натрия внутрь клетки, происходят деполяризация мембраны и образование рецепторного потенциала, который распространяется и по мембране, и по системе микротрубочек вкусовой клетки к ее основанию. В это время во вкусовой клетке образуется медиатор (ацетилхолин, серотонин), который в рецепторно-афферентном синапсе ведет к возникновению генераторного потенциала, а затем потенциала действия во внесинаптических отделах афферентного нервного волокна. При регистрации импульсов в отдельных афферентных волокнах обнаружено, что многие из них отвечают только на определенные вкусовые вещества (сахар, соль, кислота, хинин), т.е. обладают специфичностью, что свидетельствует о связи этих волокон с определенным видом вкусовых рецепторов. В настоящее время установлено также, что в одном и том же нервном волокне при действии вкусового раздражителя различного качества возникают импульсы определенной частоты, продолжительности и рисунка (паттерн), т.е. определенный паттерн нервной активности определяет разные виды вкусовых ощущений.[1] Основные характеристики деятельности вкусового анализатора Одним из важнейших характеристик сенсорной системы является абсолютный порог чувствительности, т.е. минимальная концентрация химического вещества, вызывающая у человека вкусовое ощущение. Для разных веществ он различен. Так, для сахара минимальный порог равен 0,01М, для поваренной соли - 0,05 М., для соляной кислоты - 0.0007 М, для солянокислого хинина - 0, 0000001 М раствора. Пороговые величины вкусовой чувствительности индивидуальны. Причем возможно избирательное повышение абсолютного порога к отдельным веществам, вплоть до полной «вкусовой слепоты». Различия во вкусовых порогах характерны не только для разных людей, но и для одного и того же человека в различных состояниях (болезнь, беременность, усталость и т.п.). 6 Определенную ценность имеет исследование дифференциальных порогов, когда определяется величина минимально ощутимой разницы в восприятии одного и того же вкусового раздражителя при переходе от одной концентрации к другой. Показано, что дифференциальный порог при переходе от слабых концентраций к более сильным понижается и в пределах средних концентраций наблюдается увеличение различительной чувствительности. Она вновь уменьшается при переходе к сильным концентрациям. Так, 20% раствор сахара является максимально сладким, 10% раствор поваренной соли - максимально соленым, 0,2% раствор соляной кислоты - максимально кислым, 0,1% раствор солянокислого хинина - максимально горьким. Скрытые периоды вкусовых ощущений - это время между нанесением раздражителя и появлением ощущения вкуса. Они зависят от концентрации раствора. При концентрациях, приближающихся к пороговым, латентные периоды ощущения увеличиваются, с увеличением концентрации - уменьшаются. Температура. Для большинства химических веществ не обнаружено простых отношений между температурой тестируемого раствора и изменением абсолютного порога, однако, она существует. Например, для сахара чувствительность нарастает с повышением температуры, но при 50о С полностью исчезает. При 0о С происходит резкое снижение чувствительности ко всем вкусовым веществам. Адаптация. Соприкосновение химических веществ со вкусовым рецептором в течение некоторого времени ведет к повышению абсолютного порога и снижению интенсивности вкусового ощущения. Время адаптации пропорционально концентрации раствора. Адаптация к сладким и соленым веществам происходит быстрее, чем к горьким и кислым. При исследовании перекрестной адаптации, т.е. влияния адаптации к одному веществу на изменение порогов к другим, показали, что она существует не для всех веществ. Так, если любая кислота снижает чувствительность ко всем кислотам, то для веществ, обладающих сладким вкусом, такая закономерность наблюдается не во всех случаях. Адаптация к одному веществу может не только понижать, но и повышать чувствительность к другим веществам, что обозначается как явление вкусового контраста. Адаптация к сахару или к поваренной соли повышает чувствительность к соединениям, обладающим другими вкусовыми качествами. Адаптация к горькому (хинин) повышает чувствительность к кислому и соленому, но не сладкому. 7 Вкус смесей определяется химической специфичностью составляющих их веществ. Так, сладкий вкус фруктозы уменьшается в сочетании с молочной и уксусной кислотами, но не лимонной и соляной. Сладкий вкус сахарозы уменьшают лимонная и молочная, но не уксусная и соляная кислоты.[5] Факторы, влияющие на вкусовое восприятие 1. Адаптация к одному веществу не исключает сохранения нормальной чувствительности к другому вкусовому веществу. Адаптация к сладкому и соленому развивается быстрее, чем к горькому и кислому. 2. Вкусовое восприятие зависит от функционального состояния организма. Так, в условиях голода или насыщения оно различно: натощак отмечаются повышенная чувствительность к различным вкусовым веществам и высокий уровень мобилизации вкусовых рецепторных элементов (вкусовых сосочков), а после приема пищи вкусовая чувствительность снижается и происходит демобилизация вкусовых воспринимающих структур. Вкусовое восприятие изменяется под влиянием различных видов социальной деятельности. У студентов перед экзаменом значительно уменьшается способность воспринимать различные вкусовые вещества. С возрастом происходит снижение вкусовой чувствительности, снижается и способность к различению отдельных вкусовых веществ.[3] На вкусовое восприятие оказывают влияние различные патологические процессы. Снижают вкусовую чувствительность заболевания полости рта (стоматит, глоссит), заболевания желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, болезни крови и ЦНС. Под воздействием различных факторов возможно расстройство вкусового восприятия. Различают: · агевзию -- потерю; · гипогевзию -- понижение; · гипергевзию -- повышение; · парагевзию -- извращение вкусовой чувствительности; · дисгевзию -- расстройство тонкого анализа вкусовых веществ; вкусовые галлюцинации, · вкусовую агнозию, когда человек чувствует, но не узнает вкус вещества.[4] 8 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВКУСОВОГО АНАЛИЗАТОРА. Определение порога вкусовой чувствительности. Для работы нужны растворы сахара или глюкозы, соли (хлористого натрия), лимонной кислоты и хинина. Каждый раствор в концентрации 1%; 0,1%; 0,01; 0,001%, глазные пипетки. При необходимости растворы разбавляют наполовину дистиллированной водой. Испытуемому согласно топографии вкусовых полей наносят пипеткой на язык каплю раствора того или иного вещества и предлагают определить вкус. Начинают с минимальной концентрации, которую увеличивают до тех пор, пока испытуемый точно не определит вкус вещества. Эту концентрацию принимают за порог данной вкусовой чувствительности. Каждая проба длится 10-12 с, после чего рот прополаскивают водой. За норму порогов вкусовой чувствительности, определенных методом капельных раздражений, принимают концентрации: для сладкого и соленого - 0,25 - 1,25%, для кислого - 0,05 - 1,25%, для горького - 0,0001 -0,003%.[6] 9 Заключение В нашей жизни вкус имеет немаловажное значение. Вместе с обонянием он помогает человеку определить качество пищи. Полость рта непосредственно сообщается с полостью носа, и поэтому вкусовые вещества могут легко воздействовать и на обонятельную систему. Вкусовые и обонятельные ощущения настолько тесно связаны между собой, что образуют неразрывный функциональный комплекс. Воздействие на вкусовые рецепторы вызывает сдвиги в состоянии многих систем организма: изменяется работоспособность, обмен веществ, половая деятельность, сосудистый тонус. Так, кислые и горькие растворы уменьшают кровоток конечностей, увеличивают кровоток мозга, снижают кожную температуру, вызывают учащение пульса и повышение кровяного давления. Сладкие вещества вызывают увеличение кровотока конечностей, уменьшение кровотока мозга и повышение кожной температуры, т.е. действуют противоположно кислым и горьким раздражителям. Интенсивный соленый раздражитель чаще всего вызывает расширение мозговых и периферических сосудов. 10 Литература 1. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. Под редакцией М.Г.Привеса. Издание 8-е, Издательство «Медицина», Москва, 1974 - 672с. 2. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека в 3т. - т.3. - М.: Медицина. - 1974 - 400с. 3. Физиология человека: Учебник/Под ред. В.М. Смирнова.-- М.: Медицина, 2002. -- 608 с : ил. (Учеб. лит. Для студентов мед. вузов). 4. Щербатых Ю.В., Туровский Я.А. Физиология центральной нервной системы для психологов. - СПб.: Питер, 2007. - 208с. 5. Учебное пособие для студентов медицинской академии. / Г.Е. Чербикова, Григорьев Н.Р., Кириченко Е. Ф./; под ред. Г.Е. Чербиковой. Благовещенск 2010. 6.(электронный ресурс) CЕНСОРНАЯ СИСТЕМА И ОРГАНЫ ЧУВСТВ- https://isma.ivanovo.ru 11 |