АСТУР. Руководство по использованию астур предназначено для школьных психологов и научных работников в области психологии

Скачать 492 Kb. Скачать 492 Kb.

|

|

Психологический Институт РАО Международный Образовательный и Психологический Колледж Тест умственного развития для абитуриентов и старшеклассников (АСТУР). Руководство по работе с тестом. Москва, 1995 © Международный Образовательный и Психологический Колледж,1995. © К.М.Гуревич, М.К.Акимова, Е.М.Борисова, В.Г.Захарин, В.Т.Козлова, Г.П.Логинова, А.М.Раевский, Н.А.Ференс. АВТОРЫ:К.М.Гуревич, доктор психологических наук, профессор; М.К.Акимова, кандидат психологических наук Е.М.Борисова, кандидат психологических наук, зав. лаб; В.Г.Зархин, кандидат психологических наук; В.Т.Козлова, кандидат психологических наук; Г.П.Логинова, кандидат психологических наук; А.М.Раевский, кандидат психологических наук; Н.А.Ференс. Руководство по использованию АСТУР предназначено для школьных психологов и научных работников в области психологии. В тесте содержится набор заданий, с помощью которых выявляется уровень умственного развития учащихся 10-11 классов и абитуриентов. Разработанный сотрудниками лаборатории диагностики и коррекции психического развития Психологического Института РАО новый тест умственного развития предназначен для выпускников средней школы и абитуриентов. Он назван АСТУР (для Абитуриентов и Старшеклассников Тест Умственного Развития). При разработке теста получили дальнейшее развитие те принципы конструирования диагностических методик, которые использовались при создании Школьного Теста Умственного Развития (ШТУР). Это принципы нормативной диагностики, т.е. диагностики, ориентированной не на статистическую норму, а на социально-психологический норматив. Отличие разработанного теста от традиционного начинается с того, что в задания теста включены только те понятия и умственные действия, которые представлены в школьных учебных программах. Если авторы традиционных тестов интеллекта при отборе понятий исходили в основном из собственного опыта и интуиции (проверяя свои разработки практикой), то мы исходили из того, что умственное развитие подрастающего поколения в основном предопределено школьным обучением. Школьные программы содержат те общественно выработанные и проверенные практикой требования к умственному развитию, которые выступают перед учащимися как обязательные. Практика обучения показывает их доступность для всех психически нормальных детей. Нельзя, разумеется, исключить приобретение знаний и умений под влиянием широкого круга внешкольных общественных воздействий, но там лишь в редчайших случаях знания и умения передаются в столь же научно обоснованной и строгой последовательности, как в школе. Речь может идти лишь о развитии общей осведомленности. Это также учтено и для этого разработан специальный субтест. Работа по отбору понятийного содержания заданий проводилась совместно с опытными учителями и методистами. Были проанализированы учебные программы и учебники 9-11 классов. Включенный в задания теста перечень понятий и умственных действий представляет то, что можно считать социально-психологическим нормативом (СПН). Конечно, тест не отвечает полностью желательному идеалу, однако он включает в себя отобранную после тщательного обдумывания часть того, что входит в школьные программы и составляет основной фонд умственного развития старшеклассников. Созданный по такому принципу нормативный тест АСТУР имеет иные, чем традиционные тесты, способы представления и обработки диагностических данных, основным среди которых является отказ от статистической нормы как главного ориентира оценки индивидуальных и групповых данных в пользу приближения к критериям социально-психологического норматива. Другими словами, нет необходимости, определяя меру успешности какого-нибудь старшеклассника или абитуриента, обращаться к континиуму всей совокупности или выборки. Нужно просто сопоставить полученные данные с общим числом заданий в тесте. Также можно определять успешность испытуемого в каждом субтесте. Имеется апробированный авторами несложный способ сопоставления результатов с критериями социально-психологического норматива по выборке в целом. В тесте АСТУР есть еще один важный признак, отличающий его от традиционных тестов: задания разрабатывались таким образом, чтобы разные виды логических и логико-функциональных отношений были представлены более или менее равномерно. Кроме того, в заданиях примерно в равных частях даны понятия из трех учебных циклов: естественнонаучного, физико-математического и общественно-гуманитарного. Все это позволяет проводить более углубленный и всесторонне качественный анализ результатов тестирования: учитывать не только общее число выполненных и невыполненных заданий, но и устанавливать, насколько хорошо или плохо учащиеся владеют отдельными логическими операциями, а также понятиями тех или иных учебных циклов. АСТУР включает 9 наборов заданий (субтестов): осведомленность , двойные аналогии (1 часть), понимание инструкций, классификации, обобщения, логические схемы, числовые закономерности, пространственные представления, двойные аналогии (2 часть) Апробация теста проводилась на выборке учащихся 10-11 классов и абитуриентов городов Москвы. Калуги, Коломны, Липецка, Волгограда. Всего в экспериментах приняло участив около 500 старшеклассников и абитуриентов. Материалы теста составляют две тетради, соответствующие двум параллельным формам А и Б Надежность теста определялась путем повторного тестирования (другой формой) через 14 дней. Коэффициенты ранговой корреляции для отдельных субтестов располагаются в пределах от 0.82 до 0.77. Для общего балла р =0,74. Эти коэффициенты указывают также на эквивалентность форм А и Б. Уровень значимости приведенных коэффициентов р&0,001. Определялся еще один вид надежности - гомогенность, т.е. вычислялись коэффициенты; попарной корреляции заданий в каждом субтесте Они находятся в пределах 0,98 - 0,99 (для обеих форм). Валидность теста определялась как путем сопоставления успешности его выполнения со школьной успеваемостью, так и с результатами поступления в ВУЗ. Коэффициенты ранговых корреляций теста (ф. А и ф. Б) и школьной успеваемости порядка г=0,40 (р>0,001): корреляции между тестом и результатами поступления в ВУЗ порядка 0,70 (р0,001). Приведенные выше данные позволяют считать, что разработанный тест умственного развития для абитуриентов и старшеклассников соответствует высоким статистическим критериям, которым должен удовлетворять любой диагностический тест. Руководство по проведению теста Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать инструкции, контролировать время выполнения субтестов (с помощью секундомера), не помогать испытуемым при выполнении заданий. При групповом тестировании должны участвовать два экспериментатора. Один из них зачитывает инструкции и следит за временем тестирования, другой наблюдает за учащимися, предупреждая нарушение ими инструкций. Время выполнения субтестов АСТУР

Общее время тестирования – 1 час 30 минут. Перед проведением тестирования экспериментатор объясняет его цель и создает у испытуемых соответствующий настрой. Для этого он обращается к ним со следующими словами: "Сейчас вам будут предложены задания, с помощью которых можно определить ваши индивидуальные психологические особенности. Результаты тестирования позволяют лучше понять себя, свои склонности и умения решать задачи разного типа. Это поможет вам выбрать профиль дальнейшего обучения и профессию. Вы будете выполнять разные наборы заданий (субтесты). Перед началом предъявления каждого набора заданий дается их описание и на примерах объясняется способ решений. На выполнение субтестов отводится ограниченное время. Начинать и заканчивать работу надо по нашей команде. Все задания следует решать строго по порядку. Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Старайтесь работать быстро и без ошибок. В тетрадь ничего записывать нельзя! Все ваши ответы на задания пишите в бланки для ответов". После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает тестовые тетради и бланки для ответов и просит в бланках для ответов заполнить графы, в которые вносятся такие сведения: фамилия и имя испытуемого, дата проведения эксперимента, класс и номер школы (для старшеклассников). Проконтролировав правильность заполнения этих граф, экспериментатор предлагает испытуемым отложить в сторону ручки и внимательно его выслушать. Затем он зачитывает инструкцию и разбирает примеры первого субтеста. Далее он спрашивает, есть ли вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда одинаковы, при ответах на вопросы экспериментатору следует просто вновь зачитать соответствующее место из текста инструкции. После этого дается команда перевернуть страницу и начинать выполнять задания. При этом экспериментатор незаметно включает секундомер (чтобы не фиксировать на этом внимание испытуемых и не создавать у них чувства напряженности). По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста, экспериментатор решительно прерывает работу испытуемых словом "стоп", предлагая им положить ручки, и начинает читать инструкцию к следующему субтесту. В ходе проведения тестирования необходимо контролировать, правильно ли испытуемые переворачивают страницы, и выполняют другие требования экспериментатора. При проведении эксперимента следует обратить особое внимание на субтест №3 "Понимание инструкций". Этот субтест направлен на диагностику не содержательной стороны психики, а формально-динамической (скорости, темпа деятельности). Для него разработан отдельный бланк ответов. Испытуемый получает этот бланк вместе с другими тестовыми материалами. Перед тем, как приступить к объяснению субтеста "Понимание инструкций", экспериментатор просит испытуемого на этом бланке еще раз написать свою фамилию и имя. После окончания времени, отведенного на выполнение данного субтеста, бланк ответов сразу же отбирается. Делается это для того, чтобы исключить возможность еще раз вернуться к этим заданиям (например, в случае, когда следующие субтесты выполняются раньше положенного времени). Обработка результатов тестирования Производится количественная и качественная обработка результатов. Возможен групповой и индивидуальный анализ данных. Количественная обработка 1. Индивидуальные показатели по каждому субтесту (за исключением субтестов №3 "Понимание инструкций" и №5"Обобщение") выводятся путем подсчета количества правильно выполненных заданий. Например: если испытуемый в субтесте №1 правильно решил 15 заданий, то его балл по этому субтесту будет равен 15. Обработка субтеста "Понимание инструкций", направленного на выявление такси динамической особенности, как быстрота, скорость, темп деятельности, проводится следующим образом. Подсчитывается число. правильно выполненных заданий и вычисляется процент их выполнения к общему числу заданий, входящих в субтест При правильном выполнении 91-100% заданий можно сказать, что испытуемый относится к группе лиц с высокими скоростными особенностями; при выполнении 71-90% - испытуемый относится к группе выше средних (близкие к высоким); группу средних по скоростным особенностям составляют те. кто правильно выполнил 31-70% заданий; при выполнении заданий от 11 до 30% испытуемый попадает в группу ниже средних (близкие к медлительным); медлительные выполняют от 0 до 10% заданий. Результаты субтеста "обобщение" оцениваются в зависимости от качества обобщения 2 баллами, 1 баллом и 0. Для обработки следует использовать таблицы примерных ответов, которые приводятся в конце руководства. Ответы, оцениваемые 2 баллами, приведены в таблице достаточно полно. Только приведенные ответы, а также их синонимические замены, можно оценить 2-мя баллами. Важно помнить, что 2 балла получают только такие ответы, в которых обобщение понятий производится по родовому признаку с указанием его видового отличия. Перечень приведенных в таблицах ответов, оцениваемых 1 баллом, является менее полным, т.к. здесь у испытуемых гораздо больше возможностей для выбора. После логического анализа 1 баллом можно оценить и ответы, отличающиеся от приведенных в таблице. При этом следует иметь в виду, что 1 балл получают ответы, представляющие собой или широкие категориальные обобщения (обобщения только по родовому признаку), или узкие, частные обобщения (указание только видового отличия). Неправильные ответы оцениваются нулем баллов. Примеры таких ответов приводятся в таблицах. Максимальное количество баллов, которое может получить испытуемый при выполнении субтеста №5, равно 40. 2. Индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма баллов, полученных при сложении результатов выполнения всех субтестов, кроме субтеста №3 "Понимание инструкций". По замыслу, тест в полном его составе принимается за норматив умственного развития (в пределах того круга знаний и умений, который предусмотрен школьными программами). С ним сравнивается число заданий, реально выполненных испытуемым. Устанавливается процент правильно выполненных заданий, и это определяет количественную сторону работы испытуемого. Максимальное число баллов, которое может получить испытуемый, правильно выполнивший весь тест, составляет 152 (как уже отмечалось, сюда не входят результаты субтеста №3"Понимание инструкций"). Именно по отношению к этому количеству баллов подсчитывается процент фактического выполнения теста испытуемым. Например, если испытуемый получил общий балл по тесту, равный 76, то можно говорить о том, что этот испытуемый приближается к социально-психологическому нормативу, заложенному в тесте, только на 50%. Ниже приводится примерная шкала оценки индивидуальных показателей по тесту.

3. Для анализа групповых данных относительно их близости к социально-психологическому нормативу, испытуемые подразделяются по результатам тестирования на 5 подгрупп:

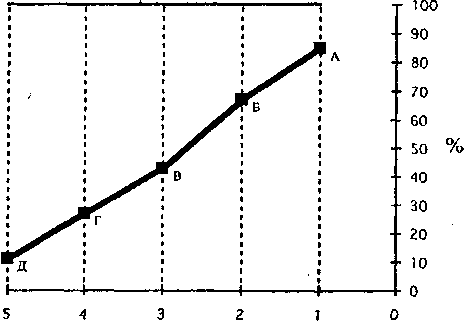

Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно выполненных заданий. Строится система координат, где по оси абсцисс идут номера подгрупп, по оси ординат - процент выполненных каждой подгруппой заданий. После нанесения соответствующих точек вычерчивается график, отражающий приближение каждой из подгрупп к социально-психологическому нормативу. Такой же вид обработки можно проводить и по результатам отдельных субтестов. Полученные при этом графики позволяют дать наглядное сравнение успешности выполнения теста в целом (или отдельных субтестов) как учащимися одного класса, так и разных классов. ПОДГРУППЫ Рис. 1  Пример: тестирование проведено на группе в 100 человек. На основании полученных по тесту баллов выделяем первую подгруппу - 10 человек, получивших наибольшие баллы. Допустим, средний процент выполнения в этой подгруппе равен 85. Вторая подгруппа (20 человек) в среднем выполнила задания на 67%, третья подгруппа (40 человек) - на 43%, четвертая подгруппа (20 человек) на 27%, пятая подгруппа (10 человек) - на 11%. Находим в системе координат соответствующие точки: А с параметрами 1 и 85, Б с параметрами 2 и 67, В -3 и 43, Г-4 и 27, Д-5 и 11. По точкам строим график (см. рис. 1). 4. Степень приближения каждой подгруппы к социально-психологическому нормативу отражает, насколько члены этой подгруппы соответствуют требованиям, заложенным в задания теста. Представители подгруппы наименее успешных должны привлечь к себе пристальное внимание для оказания им профессиональной помощи в целях преодоления пробелов их умственного развития в виде коррекции или самокоррекции. Анализ такого рода, проведенный по каждому субтесту в отдельности, выявит степень соответствия учащихся требованиям, предъявляемым к выполнению ими отдельных логических операций (установлению аналогий, классификации, обобщению и т.п.), а также к владению некоторым кругом понятий или оперированию невербальным материалом. Качественная обработка 1. Поскольку тест предназначен для выпускников средней школы и абитуриентов, особый интерес представляет такой его анализ, который позволил бы выявить преобладающие склонности по трем циклам учебных дисциплин (общественно-гуманитарному, естественнонаучному и физико-математическому). Субтест №8 "Пространственные представления" позволяет сделать заключения о существовании предпосылок к формированию технического мышления. Прежде всего, необходимо выявить задания теста, относящиеся к тому или иному циклу. Ниже приводятся такие данные для каждого субтеста. Субтест «Двойные Аналогии» (1 и 2 части)

Субтест «Классификации»

Субтест «Обобщение»

Субтест «Логические схемы»

Теперь для того, чтобы выявить успешность выполнения заданий общественно-гуманитарного цикла, необходимость подсчитать число правильных ответов на соответствующие задания в субтестах "Двойные аналогии" (1 и 2 части), "Классификации", "Обобщения", "Логические схемы". Далее, просуммировав эти показатели, найти процент их выполнения к общему числу заданий этого цикла (максимальный балл для ф. А равен 40, для ф. Б - 42). Затем также по четырем субтестам ("Двойные аналогии", "Классификации", "Обобщения" и "Логические схемы") произвести аналогичный подсчет процента выполнения заданий естественно-научного (максимальный балл для ф. А равен 37, для ф. Б - 38) и физико-математического циклов (максимальный балл для ф. А равен 30, для ф. Б - 28). Отдельно подсчитывается процент выполнения заданий на пространственные представления (максимальный балл для обеих форм равен 10). Хотя в субтестах "Осведомленность" и "Числовые закономерности" в основном используются знания и умения, полученные вне школьной практики, тем не менее можно порекомендовать включать задания этих субтестов в определенные учебные циклы: "Осведомленность" -в общественно-гуманитарный, "Числовые закономерности" - в физико-математический. Можно предположить, что склонность к общественно-гуманитарным дисциплинам должна обнаружить себя не только в знаниях понятий из этого учебного цикла и в умении ими оперировать, но и в потребности извлекать информацию из других (внешкольных) источников (из книг, журналов, газет, радио, телевидения и т.д.). А это, в свою очередь, формирует широкий кругозор, высокий уровень общей осведомленности. Аналогичным образом склонность к физико-математическому циклу должна обнаружить себя в умении оперировать как понятиями из этого цикла, так и количественными отношениями (например, как в субтесте "Числовые закономерности"). Поэтому целесообразно баллы, полученные по субтесту "Осведомленность", суммировать с баллами заданий общественно-гуманитарного цикла (в этом случае максимальный балл для ф. А будет 60, для ф. Б - 62), а баллы, полученные по субтесту "Числовые закономерности", - с баллами заданий физико-математического цикла (максимальный балл для ф. А будет уже 45, для ф. Б - 42). Предпочтительное выполнение заданий с определенным содержанием может свидетельствовать о преобладающих склонностях учащихся, их готовности к обучению по определенному профилю. Рассмотрим разные варианты, для чего воспользуемся так называемым "тестовым профилем испытуемого". На рис. 2, 3, 4, 5, представлены результаты тестирования четырех испытуемых, у которых явно выражены склонности по отношению к тем или иным учебным циклам. На рис. 2 изображены данные испытуемого, наиболее успешно выполнившего задания общественно-гуманитарного цикла; на рис. 3 - естественно-научного; на рис. 4- физико-математического; на рис. 5 - технического. В этих случаях картина довольно ясная и полученные данные могут быть однозначно использованы в профориентационной работе. Но могут быть и более сложные случаи, например, равновыраженный высокий уровень умственного развития по всем циклам учебных дисциплин или равновыраженный низкий. В этих случаях требуется дополнительная работа по изучению интересов и склонностей и только тогда могут формулироваться рекомендации по выбору дальнейшего профиля обучения. Рис. 2  Рис. 3  Рис. 4  Рис. 5  2. Кроме такого анализа, можно провести более углубленный качественный анализ результатов (как для отдельного ученика, так и для группы учащихся) для того, чтобы наметить затем программы коррекции или самокоррекции умственного развития. В этом случае уместно проанализировать успешность выполнения разных субтестов, что позволит выявить специфику умственного развития учащихся. Такая информация может быть получена при сравнении: 1) субтестов "Осведомленность", с одной стороны, и "Аналогии", "Классификации", "Обобщения", "Логические схемы", с другой; может быть обнаружено преимущественное выполнение субтеста "Осведомленность" по сравнению с субтестами на выполнение логических операций или наоборот; 2) субтестов "Аналогии", "Классификации", "Обобщения" "Логические схемы" между собой; может быть выявлено отставание или преимущественное выполнение одних логических операций по сравнению с другими (например, хуже остальных развито мышление по аналогии и лучше - классификации); 3) вербальных субтестов, с одной стороны, и субтеста на пространственные представления, с другой; может быть выявлено а) преобладание вербальных показателей над пространственными; б) их равные показатели; в) преобладание пространственных показателей над вербальными. На основании результатов сравнительного анализа выполнения отдельных субтестов можно для каждого ученика графически изобразить его индивидуальную структуру умственного развития. Например: испытуемый А первый субтест выполнил на 55%; второй - на 20%; третий -на 40%; четвертый - на 60%; пятый - на 55%; шестой - на 15%; седьмой - на 30% и восьмой -на 30%. Построив систему координат, где по оси абсцисс обозначены номера субтестов, а по оси ординат - процент выполнения заданий, мы получим следующий график (рис. 6). Рис. 6  При таком анализе может выявиться неравномерность умственного развития учащегося. На рис. 6 видно, что-у учащего имеет место отставание в развитии таких логических операций, как установление аналогий (субтест№2) и родо-видовых отношений (субтест №6), по сравнению с другими логическими операциями - классификациями (субтест №4) и обобщениями (субтест №5). Кроме того, невысокое развитие имеют навыки невербального характера (установление количественных отношений - субтест №7 и пространственные представления - субтест №8). Выявление причин неравномерности умственного развития учащегося потребует обратиться к анализу условий его жизни, методов преподавания, уровня и характера школ и т.п. Формы А Правильные ответы Субтест 1-А

Субтест 2-А

Субтест 3-А

Субтест 4-А

Субтест 6-А

Субтест 7-А

Субтест 8-А

Субтест 9-А

|

-10

-10