Синдром соединительнотканной дисплазии (стд)

Скачать 478.42 Kb. Скачать 478.42 Kb.

|

|

Синдром соединительнотканной дисплазии (СТД) группа полиморфных в клиническом отношении патологических состояний, обусловленных наследственными или врожденными дефектами синтеза коллагена и сопровождающихся нарушением функционирования внутренних органов и опорно-двигательного аппарата. Наиболее часто соединительнотканная дисплазия проявляется изменением пропорций тела, костными деформациями, гипермобильностью суставов, привычными вывихами, гиперэластичной кожей, клапанными пороками сердца, хрупкостью сосудов, мышечной слабостью.      Классификация Недифференцированные Дифференцированные Pазличные патологии, чьи фенотипические признаки не соответствуют ни одному из дифференцированных заболеваний.

Этиология В основе развития лежит дефект синтеза или структуры коллагена, белково-углеводных комплексов, структурных белков, а также необходимых ферментов и кофакторов. Непосредственной причиной выступают различного рода воздействия на плод, приводящие к генетически детерминированному изменению фибриллогенеза внеклеточного матрикса. К таким мутагенным факторам относятся неблагоприятная экологическая обстановка, неполноценное питание и вредные привычки матери, стрессы, отягощенное течение беременности и пр. Синтез коллагена в организме кодируется более 40 генами, в отношении которых описано свыше 1300 видов мутаций. Это обусловливает разнообразие клинических проявлений соединительнотканных дисплазий и усложняет их диагностику. \ Прогностические факторы генеалогического анамнеза для формирования ДСТ:

Синдром Марфана Характерные изменения соединительной ткани :

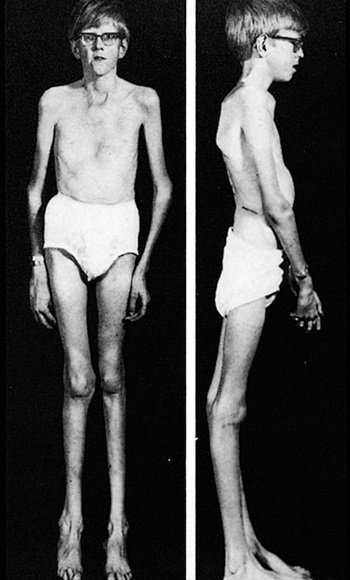

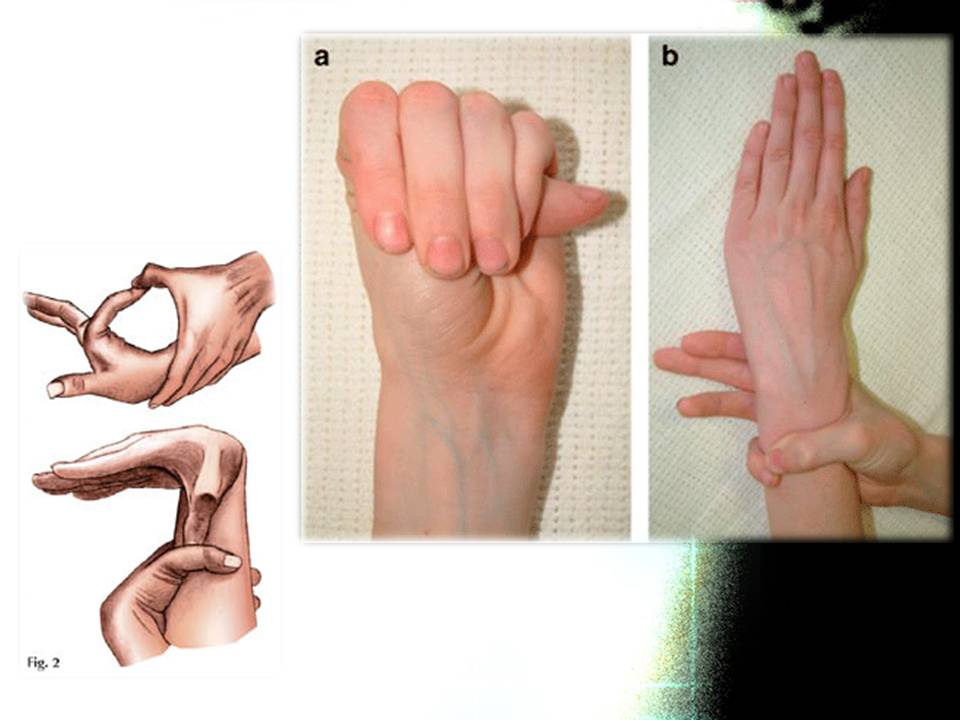

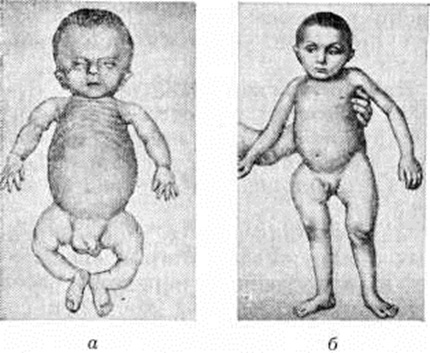

Астеническое телосложение, «птичье лицо», конечности удлинены, арахнодактилия, деформированная грудная клетка, искривление позвоночника.   Новорожденный с синдромом Марфана: арахнодактилия кистей и стоп. Синдром Элерса – Данло (СЭД) – гетерогенная группа наследственных заболеваний соединительной ткани, характеризующаяся гипермобильностью суставов, растяжимостью кожи и легкой ранимостью тканей К основным диагностическим критериям этого типа относятся: · гиперрастяжимая кожа; · широкие атрофические рубцы (проявление тканевой ранимости); · гипермобильность суставов. Малые диагностические критерии: · гладкая "вельветовая" кожа; · моллюсковидные псевдоопухоли; · подкожные узелки (сфероиды); · осложнения гипермобильности суставов (растяжение связок, вывихи или под- вывихи, плоскостопие); · мышечная гипотония, задержка моторного развития; · кровоподтеки при минимальных травмах; · манифестация тканевой растяжимости и ранимости (грыжа пищеводного от- верстия диафрагмы, пролапс ануса в детстве, цервикальная недостаточность); · хирургические осложнения (послеоперационные грыжи); · наличие в семье других случаев заболевания. Суставные изменения /   Кожные изменения   I тип Коллаген нормального качества, но вырабатывается в недостаточных количествах.

Несоверше́нный остеогене́з (НО) «несовершенное костеобразование», болезнь «хрустального человека», болезнь Лобштейна — Вролика) — Одно из заболеваний характеризующееся повышенной ломкостью костей. II тип Коллаген недостаточного количества или качества.

2-й тип может быть далее разбит на подклассы A, B, C, различаемые радиографическим анализом длинной трубчатой кости и рёбер. IV тип Коллаген достаточного количества, но недостаточно высокого качества.

III тип Коллаген в достаточных количествах, но недостаточного качества.

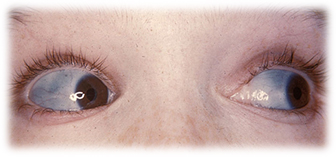

Синдром несовершенного остеогенеза, тип 1 (голубые склеры)  Тяжелые деформации длинных костей и ребер у 5-летнего ребенка с несовершенным остеогенезом. Osteogenesis imperfecta. 1990. Пролапс митрального клапана (ПМК) — это состояние, при котором одна или обе створки митрального клапана во время систолы прогибаются (пролабируют) в полость левого предсердия. Распространенность ПМК у детей и подростков колеблется от 6 до 14%в популяции. По данным исследований, ПМК разной степени выраженности выявлялся в среднем у 10-18% детей, в основном в возрасте 6-18 лет,чаще у девочек (80%).

По глубине прогибания створок митрального клапана в полость левого желудочка при УЗИ сердца в покое обычно выделяют три степени ПМК: I степень — 4-6 мм; II степень — 7-9 мм; III степень — более 9 мм. При этом регургитация на митральном клапане обычно имеет место только при II степени ПМК. Для легкой митральной недостаточности характерно: одышка только при физической нагрузке; отсутствует III тон; короткий ранне- позднесистолический шум; синусовый ритм; умеренная дилатация левого предсердия; регургитация по допплер + или ++. Для тяжелой митральной недостаточности характерно: ортопноэ; выраженный III тон; голосистолический дующий шум; мерцательная аритмия; выраженная дилатация левого предсердия и левого желудочка, появление дилатации правых отделов; венозный застой в легких; регургитация по допплер +++ или ++++. |