Тема 1. Социологические методы исследования населения. Социологические методы исследования населения

Скачать 135.66 Kb. Скачать 135.66 Kb.

|

|

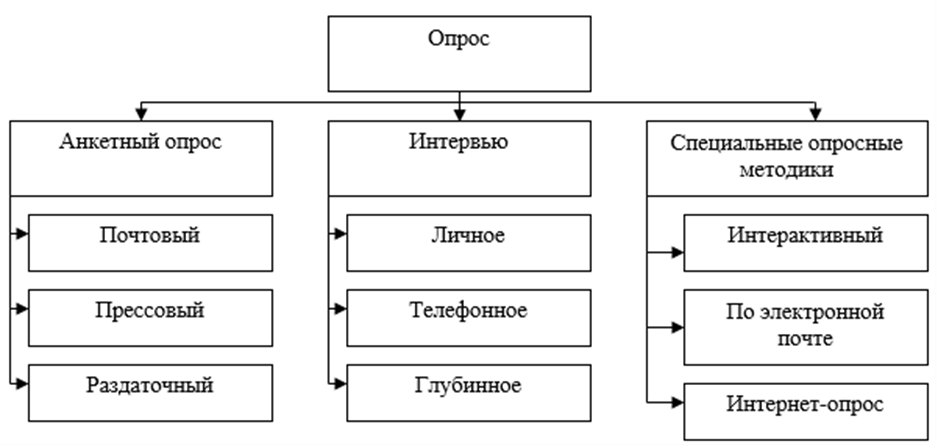

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Понятие социологического исследования и его виды Социологическое исследование – система логически последовательных методологических, методических и организационно-технических процедур, связанных целью получить достоверные данные об изучаемом явлении или процессе, о тенденциях и противоречиях их развития. Социологическое исследование включает следующие этапы: • разработка программы и инструментария; • сбор информации; • подготовка собранной информации к обработке и ее обработка; • анализ полученной информации, • подведение итогов исследования, • формулировка выводов и рекомендаций. Социологические исследования многообразны. Их можно классифицировать по разным критериям. По целям проведения исследования различаются: • разведывательные (пилотажные, зондажные); • описательные; • аналитические. 1) Разведывательные исследования проводятся для предварительного обследования нового общественного процесса или явления, когда проблема или мало, или вообще не изучена; либо для получения дополнительной информации о предмете и объекте; охватывает, как правило, небольшие обследуемые совокупности и основывается на упрощенной программе и сжатом по объему инструментарии; дает возможность получить первичную социологическую информацию, т.е. необобщенные сведения, подлежащие дальнейшей обработке и обобщению. 2) Описательное исследование – более сложный вид социологического анализа, который позволяет составить относительно целостное представление об изучаемом явлении, его структурных элементах; проводится по подробно разработанной программе и на базе методически апробированного инструментария; делает возможными группировку и классификацию элементов по тем характеристикам, которые выделены в качестве существенных в связи с изучаемой проблемой; в его ходе устанавливается, есть ли связь между характеристиками изучаемого явления; обычно применяется в тех случаях, когда объектом служит относительно большая общность людей, отличающаяся разнообразными характеристиками (персонал крупного предприятия, население города, района, области, региона). 3) Аналитическое социологическое исследование ставит целью углубленное изучение явления, когда нужно не только описать структуру, но и узнать, что определяет его основные количественные и качественные параметры; имеет особенно большую научную и практическую ценность; выясняется, носит ли связь между характеристиками изучаемого явления причинный характер; в каждом аналитическом исследовании изучается совокупность факторов (переменных); из нее выделяются основные и неосновные, временные и постоянные, управляемые и неуправляемые. По месту проведения социологические исследования бывают: • полевые • лабораторные Полевыми называют исследования, проводимые в естественной среде обитания объектов. Лабораторными называют исследования в искусственно созданных социологами условия. По месту социолога при проведении социологических исследований они бывают: • включенными, • невключенными. Включенными называют такие исследования, при проведении которых социолог находится внутри объекта. Невключенными называют исследования, при которых социолог находится вне объекта изучения. В социологии используются также специальные виды социологических исследований: 1) монографическое исследование нацелено на всестороннее, «глобальное» изучение избранного социального процесса или явления на одном из объектов, взятом в качестве представителя целого класса аналогичных объектов; 2) когортные исследования изучают специфические совокупности людей в течение определенного времени, например года, переживших одновременно одно и то же событие (вступивших в брак, призванных в армию, поступивших в вуз и т.д.); 3) международные, кросскультурные исследования, которые основаны на сравнении и сопоставлении явлений и процессов в различных странах. 2. Программа социологического исследования Программа социологического исследования – документ, содержащий изложение его методологических и методических основ. Разработка программы – один из самых трудоемких этапов исследования. Хорошо составленная программа является важнейшей гарантией того, что исследование достигнет своих целей. Допущенные здесь ошибки исправить трудно, а порой и невозможно. Структуру программы составляют два раздела: методологический и методический (методико-процедурный). • В методологическом разделе формулируются проблема, цель и задачи исследования, его объект и предмет, интерпретируются основные понятия, делается предварительный системный анализ объекта исследования, выдвигаются гипотезы. • В методическом разделе определяется стратегический план исследования, производится построение выборки, обосновываются методы сбора информации и анализ исходных данных. Методологический раздел. Исходным звеном в работе социолога выступает проблемная ситуация. Она показывает социальный объект (явление, процесс) в состоянии неустойчивости, некоторого разлада механизма его функционирования, наличие в нем противоречий. В качестве проблемы могут выступать реальные жизненные ситуации, например конфликты, трудности в реализации тех или иных групповых целей, организационные и управленческие проблемы на предприятии, поиск наиболее оптимальных и эффективных форм работы и др. Проблема – это форма научного отображения проблемной ситуации. Она, с одной стороны, выражает реальные, объективные противоречия, породившие проблемную ситуацию, с другой – указывает на противоречие между осознанием потребности в определенных практических действиях и незнанием средств и методов их реализации. Проблема формулируется как выражение необходимости изучения той или иной области социальной жизни с целью ее теоретического осмысления и нахождения практических средств преодоления социальных проблем, противоречий. Если проблему не удается выявить (четко определить, сформулировать), то по общему правилу приступать к проведению исследования не следует. Кроме того, перед началом исследования полезно выяснить, не существует ли ответа по той проблеме, к изучению которой мы намерены приступить, не найден ли вариант ее решения другими исследователями. Для выявления и формулирования проблемы очень важно установить, что уже известно о ней, и, опираясь на имеющиеся знания, двигаться дальше в определенном направлении. Формулировка проблемы в значительной степени обусловливает и вид исследования: будет ли оно разведывательным, описательным или аналитическим. Следующий шаг в разработке программы – определение цели и задач исследования. Цель – это предполагаемый конечный результат исследования; то, что должно быть достигнуто. Цель может иметь как теоретический, так и практический (прикладной) характер. В зависимости от этого и само исследование будет теоретическим или прикладным. По основным целям исследования делятся на фундаментальные и прикладные. Фундаментальные исследования направлены на развитие науки, а прикладные — на решение конкретных проблем, с которыми обращаются заказчики. Ожидаемым результатом теоретически ориентированного социологического исследования может стать новое знание о структуре, функциях, механизмах изменения социального объекта. В качестве результата прикладного исследования могут выступать социальные технологии, практические рекомендации, проекты, программы по разрешению каких-либо социальных проблем, прогнозные оценки. Задачи конкретизируют цель, обусловливают этапы и средства ее достижения. Задачи исследования могут быть основными и неосновными. В совокупности они формируют круг вопросов, ответы на которые дадут возможность реализовать цель исследования. Обоснование цели и задачи исследования позволяет перейти к установлению его объекта и предмета. Объект – это подлежащее исследованию социальное явление, процесс. Обычно в качестве объекта выступают социальные общности, группы, социальные сферы, структуры, институты, состояние общественного мнения, поведение людей в определенных обстоятельствах, социальных условиях. При этом важно, чтобы объект содержал проблему, был носителем того или иного противоречия. Объект исследования необходимо охарактеризовать количественно, структурно и с точки зрения его пространственных и временных границ. Предмет исследования – это те свойства, стороны и отношения объекта, которые подлежат изучению. Правильное определение предмета основывается на строгой формулировке проблемы, системном анализе объекта, четкости цели и задач исследования. Корректный выбор предмета помогает выдвижению гипотез, способствующих успешному решению проблемы. На этапе определения объекта и предмета социологического исследования необходим предварительный системный анализ объекта. Его цель – построить модель объекта как системы, раскрыв комплекс его элементов и связей (как внутренних, так и внешних). Предварительный системный анализ объекта взаимосвязан с еще одним элементом программы – интерпретацией основных понятий, исследуемых в ней. Смысл данной процедуры – четко, недвусмысленно указать, что понимается под терминами и понятиями, которые используются в данном исследовании, произвести их операционализацию (перевести их смысловое значение в плоскость и на уровень, удобный для применения в конкретном исследовании), отвечающую целям и задачам исследования. В противном случае неизбежны недоразумения, поскольку большинство понятий в социальных науках многозначны, имеют оттенки значений в зависимости от контекста, в котором употребляются; их смысл зачастую значительно отличается в разных научных дисциплинах. Затем наступает очередь разработки заключительной части методологического раздела – выдвижение гипотез. Гипотеза – это научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-либо фактов, явлений, процессов, в котором содержащееся знание носит вероятностный характер, а потому должно быть подтверждено или опровергнуто в процессе исследования. По общему правилу любое исследование строится на предварительных предположениях, без которых крайне трудно целенаправленно изучать проблему. Ученые часто повторяют высказывание Д. И. Менделеева, что лучше держаться такой гипотезы, которая со временем окажется ложной, чем никакой. В гипотезах на уровне предположений формируются объяснение исследуемой проблемы и способы ее решения, т.е. задается направление исследования. Гипотезы крайне важны и для подготовки инструментария исследования. Так, если конструируется анкета, то каждая гипотеза должна быть проверена соответствующим блоком вопросов. По степени общности гипотезы делятся на гипотезы-основания и гипотезы-следствия. • Гипотеза-основание несет в себе предположение широкой общности, выполняет системообразующую функцию в построении проекта решения исследовательских задач. • Гипотезы-следствия – это предположения менее широкой общности. Они связаны с гипотезами-основаниями и подвергаются непосредственной проверке в процессе исследования. По содержанию гипотезы подразделяются на описательные, объяснительные, прогнозные. Описательные гипотезы представляют собой предположения о свойствах объекта, характере связей между его элементами (так называемые структурные гипотезы), о степени их взаимодействия (функциональные гипотезы). Объяснительные гипотезы содержат предположения о причинно-следственных зависимостях в изучаемых явлениях и процессах. В прогнозных гипотезах формируются предположения о тенденциях изменений объекта, вариантах развития событий. Выделяют также первичные (выдвигаемые до полевого исследования) и вторичные (выдвигаемые после его проведения) гипотезы. Успех социологического исследования зависит не только от того, насколько тщательно был разработан методологический раздел программы, но и от удачной разработки ее методического раздела. Методический раздел. Первое, на что обращает внимание социолог, приступая к исследованию, – количество информации об объекте исследования. На основании имеющихся знаний об объекте к моменту сбора эмпирических данных разрабатываются рабочие гипотезы исследования. В соответствии с ними, целью и задачами строится стратегический (принципиальный) план социологического исследования. Следующим шагом разработки программы является построение выборки. Социолог решает, будет ли исследование сплошным (обследуется весь изучаемый массив элементов и признаков) или выборочным. Большинство исследований в социологии являются выборочными; в них обследуется некоторая часть изучаемой совокупности, которая называется выборочной совокупностью, представляет весь объект в целом и выступает его своеобразной моделью. Весь изучаемый объект называется генеральной совокупностью, однако найти, определить такую часть целого, которая достаточно четко отражала бы все его основные изучаемые характеристики, очень сложно. Выборочный метод сокращает затраты труда исследователей, времени, средств на проведение обследований, позволяет изучать "масштабные" объекты и получать надежную, достоверную информацию о социальных явлениях, процессах. Различают два основных типа выборки: случайную и направленную (неслучайную). При случайной выборке из генеральной совокупности единицы обследования (наблюдения) выбираются случайно, по избранному принципу (жребий; списочный состав группы, из которого в выборочную совокупность берется, например, каждый третий, пятый и т.п.). Случайная выборка часто применяется при опросах общественного мнения. Разновидностями случайной выборки являются: стратифицированная выборка, при которой отбор производится с учетом удельного веса каждой группы (признака) респондентов в генеральной совокупности; гнездовая выборка, когда отбираются некоторые статистические группы (гнезда) – учебные группы, бригады и т.д., которые затем целиком или выборочно подвергаются исследованию. Результатом процедуры выборки является определение ее объема. Объем выборки – это общее число единиц исследования, включенных в выборочную совокупность. Определение объема выборочной совокупности – один из самых важных вопросов в деятельности социолога. Объем выборки зависит от степени однородности генеральной совокупности (чем она однороднее, тем меньше объем выборки), от числа признаков выборки, требуемой степени точности результата. Если выборка построена правильно, исследование даст весьма надежные результаты даже при небольшом объеме. Однако если при ее построении допускаются ошибки, то не спасет и большой объем. Надо всегда помнить, что построение выборки – дело ответственное и сложное, а ее качество прямо влияет на результаты исследований. Задачу построения выборки нужно решать применительно к конкретным условиям. Одна из ключевых позиций методического раздела программы – обоснование методов сбора социологической информации. Здесь указываются методы сбора данных, обосновывается необходимость их использования в исследовании. Следующая позиция программы – определение методов обработки и анализа данных. В ней перечисляются способ обработки массива эмпирических данных (ручной или машинный), содержание работы по подготовке информации к обработке. Методы анализа данных зависят от методов сбора социологической информации, возможностей программного обеспечения их обработки, от цели и задач исследования. Завершает процедурный раздел программы рабочий организационный план исследования, в котором расписываются его этапы, время их осуществления, ответственные за реализацию лица, сроки окончания исследования и подготовки научного отчета, проведение различных организационно-технических мероприятий. Социологическая анкета: вопросы, композиция, качество Что представляет собой анкета? Анкета - это система вопросов, объединенная исследовательским замыслом, который направлен на выявление характеристик изучаемого объекта исследования. Чтобы с помощью анкеты собрать достоверную информацию надо соблюдать определенные правила и принципы построения анкеты. На первый взгляд конструирование анкеты по любой теме не представляет особого труда, но на самом деле это нет так и просто. В прикладной социологии вопросы выполняют функцию инструмента для решения исследовательских задач, соответственно это меняет требования к формулировке вопросов. При проведении анкетирования анкетер адресует вопросы не одному человеку, а целой группе людей, в связи с этим вопросы должны быть понятны всем участникам опроса разного возраста и образования. От того, как составлена анкета, напрямую зависит результат исследования, так сложная анкета с непонятными вопросами, с неверно выстроенной логикой уменьшит количество заполнений и не принесет желаемого результата. Композиция и оформление анкеты – это составление и построение опросного листа с перечнем вопросов для социологического исследования. Анкетирование является одним из самых распространенных методов опроса. Структура анкеты. Любая анкета состоит из трех частей: вводной; основной; паспортички. Вводная часть анкеты располагается в начале, в виде обращения к участнику анкетирования, в ней кратко объясняется причина, по которой необходимо провести вопрос и почему ответы будут полезны для данного социологического исследования. В водной части можно найти и указания о технике заполнения анкеты, вводная часть не должна быть объемной, текст должен быт простым, не навязчивым. Основная часть анкеты, содержит вопросы. Не стоит размещать в начале анкеты сложные вопросы, требующие глубокого осмысления, лучше начать с самых простых, после идут самые важные и сложные вопросы, собственно те, ответы на которые так необходимы для решения исследовательских задач. Заключительные вопросы всегда располагаются в конце анкеты, они должны быть простыми, не требующие длинных ответов, как правило, такие вопросы часто остаются без ответа. Паспортичка – это завершающая часть анкеты. В паспортичку обычно включают вопросы, которые раскрывают возраст и пол респондента, его образование, социальное положение. На первый взгляд вопросы очень простые, но правильно составить паспортичку не так просто, так как многие респонденты предпочитают анонимность и не хотят раскрывать дополнительные сведения о себе. Вопросы о личности респондента входят во все социологические анкеты. Классификация вопросов анкеты. Все анкетные вопросы можно классифицировать:  По функциям различают вопросы: основные, контрольные, фильтрующие, конкретные, буферные, вопросы-ловушки. Если основные вопросы предназначены для получения информации о социальных фактах, то назначение фильтрующих вопросов – отсеять некомпетентных респондентов. Например, прежде чем спросить, какими видами спорта занимается респондент, надо узнать, занимается ли он спортом вообще. Если респондент дает отрицательный ответ на вопрос-фильтр, то ему бесполезно задавать другие вопросы о занятиях спортом. Контрольные вопросы призваны проверить достоверность ответов на основные вопросы. С их помощью оценивается качество получаемой информации. Обычно в анкете основные и контрольные вопросы располагаются так, чтобы респондент не смог уловить какой-либо связи между ними, иначе контролирующая функция последних будет сведена на нет. Так, если основным является вопрос: "В какой мере вы удовлетворены своей работой?", то контрольным может быть вопрос: "Хотели бы вы сменить место работы?". Буферные вопросы предназначены для переключения внимания респондента на новый тематический блок анкеты, а также для нейтрализации влияния предыдущих вопросов на последующие, снятия монотонности. Например, после вопросов о досуге дается такая формулировка: "Значительную часть своей жизни человек проводит на работе. Огорчения и радости, успехи и неудачи на производстве, службе небезразличны для вас. Поэтому неудивительно, что мы хотим поговорить с вами о работе". Контактные вопросы позволяют установить доброжелательные отношения между исследователем и респондентом, их цель – "сломать лед" в общении сторон. Вопросы-ловушки направлены на выявление добросовестности, искренности респондента. Их можно рассматривать как своеобразные детекторы лжи. Так, респонденту задается серия вопросов типа: "Бывают ли у вас мысли, которые хотелось бы скрыть?", "Случается ли так, что вы говорите о вещах, в которых не разбираетесь?", "Бывает ли, что, разозлившись, вы выходите из себя?". Если респондент на все вопросы методично отвечает "Нет", то в его искренности приходится усомниться. В зависимости от структуры выделяют вопросы открытые и закрытые. В открытых вопросах респондент самостоятельно, в произвольной форме отвечает на поставленный вопрос. В закрытых вопросах содержится перечень вариантов ответов, составленный исследователем, из которого опрашиваемый выбирает приемлемый для него. По форме различают прямые и прожективные (косвенные) вопросы. Прямые вопросы касаются существа ситуации и обращены непосредственно к респонденту: "Знаете ли вы?.."; "Что вы думаете?.."; "Удовлетворены ли вы?.."; "Ваше мнение по поводу?..". В прожективных (косвенных) вопросах ситуация моделируется, предполагается. Вот пример вопроса, сформулированного в косвенной форме: "Предположим, что по каким-то причинам вы временно не работаете. Вернулись бы вы на прежнее место работы?". Разновидностью косвенных являются безличные вопросы, например: "Некоторые люди считают, что... А как вы думаете?". Если в ходе исследования необходимо заполнить анкету, то 20-30 вопросов – это хороший ориентир для максимальной ее длины. При этом каким бы ни был тип проводимого исследования, нужно ориентироваться на то, что ответы на вопросы займут у респондента не более пятнадцати минут. Опросные методы: интервью, маркетинговое исследование, экспертный опрос. Опрос представляет собой метод сбора социальной информации об изучаемом объекте в ходе непосредственного (интервью) или опосредованного (анкетирование) социально-психологического общения социолога (интервьюера) и опрашиваемого (респондента) путем регистрации ответа респондента на вопросы, заданные социологом, вытекающие из целей и задач исследования. Основное назначение: получить социальную информацию о состоянии общественного, группового, коллективного или индивидуального мнения, а также отраженную в сознании опрашиваемых информацию о фактах, событиях, оценках, связанных с их жизнедеятельностью. Эта информация выражается в форме высказываний респондентов относительно эмпирически зафиксированных в виде вопросов исследовательских задач и категорий анализа. Интервью. При интервью контакт между исследователем и респондентом осуществляется при помощи интервьюера, который задает вопросы, предусмотренные исследователем, организует и направляет беседу с каждым отдельным человеком и фиксирует полученные ответы согласно инструкции. Этот метод опроса требует больших затрат времени и средств, чем анкетирование, но вместе с тем повышается надежность собираемых данных за счет уменьшения числа неответивших и ошибок при заполнении вопросников. Особенности интервью по-разному проявляются в различных его организационных формах. Рассмотрим их. Интервью по месту работы, занятий, т, е. в служебном помещении. Оно наиболее целесообразно, когда изучаются производственные или учебные коллективы, а предмет исследования связан с производственными или учебными делами. Интервью по месту жительства. Оно становится предположительным, если предмет опроса касается таких проблем, о которых удобнее поговорить в неофициальной обстановке, свободной от влияния служебных или учебных отношений. В прикладной социологии различают три вида интервью: формализованное, фокусированное и свободное. Формализованное интервью – самая распространенная разновидность интервьюирования. В этом случае общение интервьюера и респондента строго регламентировано детально разработанными вопросником и инструкцией, предназначенной для интервьюера. При использовании этого вида опроса интервьюер обязан точно придерживаться формулировок вопросов и их последовательности. Фокусированное интервью — следующая ступень, ведущая к уменьшению стандартизации поведения интервьюера и опрашиваемого. Оно имеет своей целью сбор мнений, оценок по поводу конкретной ситуации, явления, его последствии или причин. Респондентов в этом виде интервью заранее знакомят с предметом беседы. Предварительно заготавливают и вопросы для такого интервью, причем их перечень для интервьюера обязателен: он может менять их последовательность и формулировки, но по каждому вопросу должен получить информацию. Свободное интервью отличается минимальной стандартизацией поведения интервьюера. Этот вид опроса применяется в тех случаях, когда исследователь приступает к определению проблемы исследования. Свободное интервью проводится без заранее подготовленного вопросника или разработанного плана беседы; определяется только тема интервью, Обстановка (место) проведении опроса мажет быть разнообразной. Выбор места опроса определяется спецификой исследования, его целями, возможностями респондентов. Ведущим критерием выбора места служит приближение обстановки опроса к тем ситуациям, которые затрагиваются в вопроснике. Исключается участие в опросе «третьих» лиц, и прежде всего тех лиц, которые могут влиять на выбор респондентом ответов на вопрос. Маркетинговое исследование. Под опросом в маркетинге принято понимать метод сбора первичной информации, в основе которого лежит непосредственное либо опосредованное социально-психологическое взаимодействие между исследователем и респондентом. Сущность методики опроса заключается в том, что исследователь задает в прямой или опосредованной форме респондентам различные вопросы, на которые последние должны дать ответы. В качестве респондентов выступает определенная группа граждан, как правило, являющихся представителями целевой аудитории рынка. Основной задачей использования методики опрос считается получение сведений «из первых уст». При этом проведение опросов в маркетинговых исследованиях может преследовать различные цели: поисковые (сбор дополнительной информации, позволяющей глубже понять возникшую проблему и разработать возможные гипотезы); описательные (подробное описание отдельных фактов и явлений); оправдательные (подкрепление уже сформированного мнения, позиции или точки зрения); экспериментальные (проверка маркетинговых гипотез о взаимосвязи спроса и основных показателей продукции, потребителя и его характеристик). Вне зависимости от цели своего проведения опрос предполагает целенаправленное обращение к конкретной группе людей, ориентированное на выяснение их взглядов, мнения и способов поведения в определённых ситуациях. Именно опросы позволяют узнать особенности, присущие массовому сознанию и понять, какое мнение бытует в обществе касательно тех или иных товаров и услуг. Надежность маркетинговой информации, получаемой в ходе опроса респондентов, определяется четкостью и профессиональной подготовленностью вопросов в опросных листах, при помощи которых проводится опросы или интервьюирование. Опросы как метод маркетингового исследования обладают богатой видовой структурой.  Проведение опроса методом анкетирования предполагает, что респонденты отвечают на вопросы предложенной им анкеты. При этом заполнение анкет возможно как в отсутствие интервьюера, так и в его присутствии, в группе или наедине с исследователем. В зависимости от техники своей организации анкетные опросы подразделяются на три типа: почтовые; прессовые; раздаточные. Каждый из них имеет свои особенности. Почтовые опросы предполагают отправку анкет респондентам по почте. При проведении прессовых опросов анкеты публикуются в одной или сразу нескольких печатных изданиях, а выразившие желание заполнить ее респонденты вырезают и отправляют заполненную анкету по почте в редакцию или сам исследовательский центр. Классическим вариантом организации анкетного опроса считается раздаточный тип, при котором в процессе опроса принимают участи анкетер и респондент. Второй базовой формой организации опросов считается интервью, в общем виде представляющее собой проводимую по определённому плану беседу, основанную на прямом контакте интервьюера с респондентом. В зависимости от техники организации опросов и по ряду других факторов интервью могут быть: личными, телефонными и глубинными. Личное интервью основано на прямом контакте интервьюера с респондентом и проводится в форме личной беседы. Под телефонным интервью понимается беседа, проводимая интервьюером с респондентом по телефону. Глубинные интервью проводятся в тех ситуациях, когда респонденты не хотят или не могут ответить на вопросы, поскольку те кажутся им слишком личными, касающимися их самооценки и престижа, наконец, а также в тех случаях, когда люди не способны четко осознать свое отношение к проблеме, по которой ставится вопрос. В последние годы с развитие интернет-технологий все чаще в маркетинге начинают использоваться специальные методики проведения опросов. К ним принято относить интерактивные и интернет-опросы, а также опросы, проводимые по электронной почте. Помимо прочего опросы в зависимости от того, кто выступает в роли респондентов, делятся на массовые и экспертные. В первом случае в роли респондентов выступают все люди, вне зависимости от того, имеют ли они специальной образование или опыт аналитической работы. Во втором случае опрашивают исключительно тех, кто является специалистами в определенной группе. Также опросы могут быть групповыми и индивидуальными. Их типология зависит от количества лиц, одновременно опрашиваемых. Выбор того или иного метода опроса определяется целями и задачами маркетингового исследования, а также финансовыми, организационными, временными и иными ресурсами самого исследователя и/или его заказчика. Преимущества и недостатки опросов как метода маркетинговых исследований. Опросы как методика проведения исследований в сфере маркетинга обладают определенными недостатками. Ими считаются: упрощение социальной действительности за счет информации, полученной в результате опроса; влияние, оказываемое интервьюерами на опрашиваемых. Как правило, эти недостатки компенсируются возможностью получения большого объема практически любой информации. Кроме того, опросные методы маркетинговых исследований позволяют достичь весьма высокого уровня стандартизации, обусловленной тем фактом, что всем респондентам задаются одни и те же вопросы с одинаковыми вариантами ответов. Кроме того, опрос как метод маркетингового исследования дает возможность табулирования и проведения статистического анализа на основе использования методов математической статистики и соответствующих компьютерных технологий. Наконец вопросы, используемые в рамках соответствующих опросных методик, дают возможность проведения более глубокого анализа проблемы посредством использования последовательных уточняющих вопросов. Экспертный опрос. Применяется такой опрос для решения задач по прогнозированию на длительное время, выяснением ситуации и каждого момента в деятельности организации. Данное исследование дополняет кабинетное исследование. Социология способна использовать экспертный опрос в таких случаях: Исследование закрытых данных. Необходимо оперативное исследование ситуации, что меняется мгновенно. Необходимо формирование первичного представления о малоизвестной области. Виды экспертного опроса.Согласно характеру взаимодействия между экспертами:Заочный – это эффективный метод, производимый в письменной форме. Он состоит в том, что специалистам раздают подготовленные специально опросные листы, в которых они излагают свое личное мнение. Открытый опрос имеет прямое отношение к экспертному опросу и занимает большую его часть. Данный опрос имеет проблему в низком уровне возврата анкет. Очный – достоверный вид, при котором специалист получает информацию во время личного общения с экспертами. Обычно – это экспертное интервью в неформальном виде, прямой контакт со специалистом. Положительной стороной этого метода является то, что тема интервью меняется в зависимости от полученных ответов эксперта, а это очень существенно для ожидаемых результатов. В зависимости от численности экспертов существует два вида экспертного опроса:Групповое исследование – дискуссия групповая. Этот вид предполагает прямые столкновения различных взглядов. Индивидуальный опрос – единственный специалист. Такой метод дает полную формулировку вопросов и позволяет получить всю информацию, которой обладает компетентный исследователь и принять решение. Цель такой беседы – раскрыть все специфические нюансы изучаемого события или предмета. Это достигается благодаря интервью высококомпетентного профессионала, досконально знающего предмет — эксперта. Если информация, полученная от обычного респондента, нуждается в проверке на истинность, все, что сообщит эксперт, считается надежными и достоверными данными. И задача такого интервью заключается в получении максимально полной и подробной информацией. Как правило, респондентами в экспертном опросе выступают: Ученые; Руководители компаний; Журналисты; Узкие специалисты-практики; Сотрудники научно-исследовательских организаций; Представители властей; Сотрудник экспертных или консалтинговых организаций. Такая разновидность интервью проводится с обладающим высоким статусом респондентом, компетентность которого в узком вопросе темы исследования не подвергается сомнению. Благодаря заранее приготовленному большому кругу вопросов можно получить мнение эксперта по ряду тем. Для того чтобы оценить согласованность мнений и подтвердить данные по самым важным пунктам, используется последовательное обращение к нескольким экспертам в одной и той же области. 5. Неопросные методы: наблюдение, анализ документов, эксперимент, Action research. Один из методов социологического исследования – наблюдение, под которым понимается сбор первичной специальной информации путем прямой и непосредственной регистрации исследователем событий и условий, в которых они имеют место. Наблюдение в социологии – простейший метод сбора первичной информации, лежащий в основе других методов. В социологической литературе можно встретить различные виды наблюдений: формализованные и неформализованные, включенные (когда исследователь является участником событий) и невключенные (когда наблюдение осуществляется при невмешательстве исследователя в изучаемые события). Наблюдения бывают систематические, проводимые по заранее жестко разработанному плану изучения объекта в течение определенного времени, и несистематические, когда они проводятся на стадии «разведки» как первичная основа для формулирования гипотез исследования или для контроля данных, полученных другими способами. Метод анализа документов, которые имеются в каждом обществе, вступившем на путь цивилизованного развития. Как правило, под документом в социологии подразумевают те или иные источники, содержащие информацию о социальных фактах и явлениях общественной жизни, о тех или иных социальных субъектах, функционирующих и развивающихся в обществе. Анализ документов открывает социологу возможность увидеть в отраженном виде многие стороны социальной действительности. Документы обычно содержат богатую и емкую информацию об этой действительности. Однако, чтобы использовать возможности, предоставляемые документами, следует в свою очередь получить системное представление о всем многообразии. От формы, в которой зафиксирована информация, зависит то, для каких целей может быть использован этот вид документа и каким методом он наиболее успешно может быть проанализирован. Существуют самые разнообразные методы анализа документов, однако наиболее распространенными, прочно утвердившимися в практике социологических исследований являются традиционный и формализованный (количественный). Под традиционным, классическим анализом понимается все разнообразие умственных операций, направленных на интеграцию сведений, содержащихся в документе с определенной точки зрения, принятой исследователем в каждом конкретном случае. Стремление преодолеть субъективность традиционного анализа породило разработку принципиально иного, формализованного метода анализа документов. Эксперимент – это общенаучный метод получения в контролируемых и управляемых условиях нового знания. В социологию он пришел из области естественных наук. Различают натуральный (лабораторный, полевой) и мысленный (модельный) эксперименты. Проведение натуральных экспериментов в социологии, общественной жизни – дело далеко не простое. Оно ограничено природой социальных объектов исследования, состоящих из людей и требующих от исследователя строгого соблюдения моральных и юридических принципов и норм. Мысленные социологические эксперименты распространены довольно широко и являются основными при моделировании социальных процессов на ЭВМ. Они позволяют более точно определить стратегию натурального социального эксперимента. Для выявления эффективности эксперимента целесообразны его многократные проведения, в ходе которых отрабатывается частота эксперимента и проверяются основные варианты решения одной социальной проблемы. Добиться чистоты эксперимента – задача очень сложная, так как его результат часто искажается воздействием более сильной системы. Actionresearch. В процессе «action research» акцент делается на исследовательские практики. Иными словами, изучая проблему, исследователь обеспечивает систематическое вмешательство, информируя участников исследования о своих теоретических соображениях. Много времени исследователя уходит на совершенствование методологических инструментов, необходимых для реализации поставленных задач, в соответствии с требованиями ситуации, а также на сбор и анализ текущих данных. В процессе «actionresearch» первичным является его нацеленность на включенность участников в исследование. Люди учатся лучше и более охотно применяют то, что они узнали, когда они это делают сами. Но также имеется и социальный аспект — исследование проводится в реальных ситуациях, и оно направлено на решение реальных проблем. И наконец, одно из основных отличий метода в том, что исследователь не пытается оставаться объективным. Он открыто признает свою предвзятость к другим участникам. Поэтому «action research» («исследование действием») — это не то, что обычно приходит на ум, когда мы слышим слово «исследование». «Action research» — это не кабинетное исследование, в котором мы больше узнаем об интересующей нас теме. Проблема решается не путем выяснения того, правильная она или нет, а путем поиска знаний о возможности ее решения. «Actionresearch» — это метод не об исследовании людей и не о поиске всей доступной информации по теме с поиском правильных ответов. Этот метод вовлекает людей, которые работают на улучшение своих навыков, методов и стратегий. «Action research» — метод не о том, почему мы делаем определенные вещи, а о том, как мы можем сделать вещи лучше. |