контрольная работа по картографии. Картография. Содержание 47. От какого меридиана ведется счет зон и колонн листов Государственной карты масштаба 1 1 000 000

Скачать 100.84 Kb. Скачать 100.84 Kb.

|

|

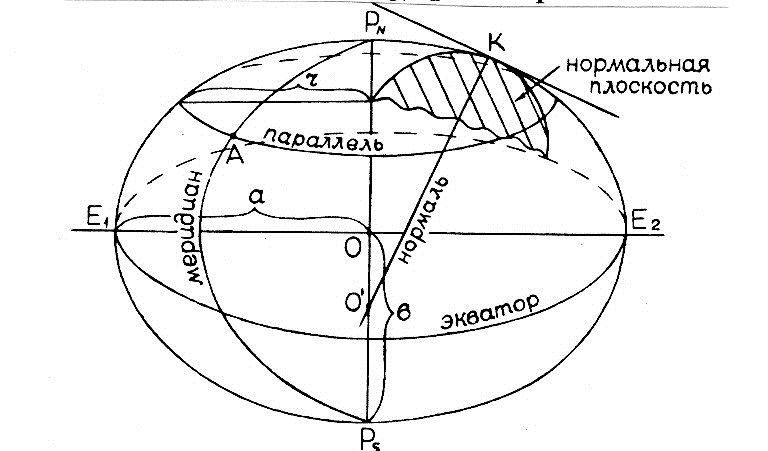

СОДЕРЖАНИЕ 47. От какого меридиана ведется счет зон и колонн листов Государственной карты масштаба 1:1 000 000? Топографические карты составляют в масштабах 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000. Границами листов таких карт служат меридианы и параллели. Номенклатурой называют систему обозначений (нумераций) отдельных листов топографических карт (планов). В основу номенклатуры топографических карт различных масштабов положена Государственная карта масштаба 1:1 000 000. Для получения одного листа карты этого масштаба весь земной шар делят меридианами и параллелями на колонны и ряды (пояса). Меридианы проводят через каждые 6 ° на восток и на запад, начиная от Гринвичского меридиана, а параллели ‒ через каждые 4 ° к северу и югу, начиная от экватора. В результате этого размеры каждого листа такой карты будут равны 4 ° по широте (ряды) и 6 ° по долготе (колонны). Номенклатура каждого листа карты 1:1 000 000 состоит из двух индексов: большой буквы латинского алфавита, которая определяет широтный ряд ‒ пояс, и числа, соответствующего номеру колонны. 74. Оказывают ли влияние на проведение генерализации источники, по которым ведется составление карты? Под генерализацией понимается отбор и обобщение изображаемых на карте объектов и явлений соответственно назначению, масштабу, содержанию карты и особенностям картографируемой территории. Являясь одним из основных свойств географической карты, картографическую генерализацию можно рассматривать как один из методов создания карт и, в первую очередь, мелкомасштабных. Из определения картографической генерализации следует, что основными факторами ее являются назначение, масштаб, тематика карты и особенности картографируемой территории. Генерализация характерна для всех карт, в том числе и для крупномасштабных, Степень генерализации зависит от требований, предъявляемых, главным образом, назначением и масштабом карты. Наиболее очевидно влияние на генерализацию масштаба карты, которое сказывается на графических возможностях изображения объектов и явлений, на определенной площади карты. К примеру, 1 км2 местности на карте масштаба 1:10 000 изобразится квадратом в 1 дм2 , в масштабе 1:100 000 ‒ в 1 см2 , а в масштабе 1:1 000 000 ‒ в 1 мм2 . Отсюда следует, что подробность изображения картографируемых явлений не может быть одинаковой на картах разного масштаба, и что с уменьшением масштаба исключаются с карты менее значимые детали и, таким образом, выделяются понятия более глобального характера. Влияние назначения карты на генерализацию определяется, в первую очередь, объемом информации об изображаемых явлениях и объектах, а также детальностью их изображения. Поэтому научно - справочные карты дают более полную и детальную характеристику явлений, в то время как содержание аналогичных карт, предназначенных для школы, будет ограничено согласно учебным программам. Тематика и тип карты определяют элементы ее содержания и также влияют на подробность их обобщения. Их генерализованное изображение на карте в значительной мере зависит от характера распространения данного явления и от выбранного способа изображения. Но в любом случае перед картографом стоит задача передать на карте характерные особенности местности в том или ином отношении, т.е. сохранить типичных, хотя и обобщенный географический рисунок. Из тематических карт наиболее генерализованный рисунок характерен для климатических и гидрологических карт. Большой подробностью характеризуются карты инвентаризационные и научно - справочные, особенно большая генерализация свойственна для синтетических карт (карты районирования, карты - выводы). Определенное влияние на характер генерализации имеет качество источников для составления и оформления карт, а также своеобразие картографируемой местности (картографируемых явлений). одни и те же объекты и их свойства по - разному оцениваются для разных ландшафтов. Колодцы ‒ важный элемент на картах пустынных и полупустынных областях России. 108. Какими способами можно перенести изображение с исходного картографического источника на составительский оригинал? Способы перенесения изображений с исходного картографического источника на составительский материал: фотомеханический; графический; оптический; механический; автоматизированный. Фотомеханический – среднеквадратическая ошибка перенесения изображения – 0,15мм. Он предполагает перенесение изображение двумя методами: фоторепродукция и фототрансформирование. Если требуется преобразование картограф проекции источника, то выполняется фототрансформирование. Оно позволяет преобразовать аффинные преобразования, точность 0,2 мм выполняются на фототрансформирами, которые снабжены специальным щелевым устройством. Графический – предполагает перенесение изображения с источников на карту с помощью системы клеток, предварительно построенных на источнике в зависимости от составления их масштаба. Графический способ составляется: - путем сгущения координатной сетки; - путем построения клеток по идентичным точкам выбранных на источнике и создаваемой карте. Чем меньше величина клетки, тем точнее перенесение изображения. Оптический – точность нанесения 0,2 - 0,25мм. Сущность перенесения осуществляется с помощью специального прибора эпископа. Для передачи не прозрачного рисунка, которым является планово-картографический материал его помещают в камеру эпископа, передача изображения осуществляется с помощью проецирующих лучей отражаемого и рассеиваемого этим материалом. Свет падающий на источник частью поглощающийся его поверхностью, а частично отражается и рассеивается, часть рассеивающихся лучей попадает на зеркало, отражается от него и пройдя через свето - синий объектив образует на экране электро - оптическое изображение. При выключении источника света оптическое изображение пропадает и на оригинале сохраняется рисунок. Допустимое уменьшение до 5-7раз. Преимущество: эпископ не требует необходимой подготовки источников, позволяет значительно его уменьшения и обладает приемлемой точностью. Недостатки: оригинал карты не сохраняет изображение источника, что осложняет контроль карты; работа над светокопировальным столом, что утомляет глаз картографа. Механический. Сущность перенесения изображения с помощью пантографа заключается в следующем: собрать пантограф; поверки; установка штанг пантографа на соответствующие масштабы источника и оригинала; ориентировка источников и оригинала по соответствующим опорным точкам; перенесения изображения с источника на оригинал, путем обвода точек и линий и рисовки на оригинале карандашом. Выбор наиболее рационального способа создания составительского оригинала определяется в зависимости от математической и геодезической основ исходного картографического материала, вида основных картматериалов (тиражный оттиск, диапозитив и т.д.), предполагаемой технологии подготовки карты к изданию, сроков создания карты и т.д. Во всех случаях выбранный способ должен обеспечить полное соответствие создаваемой карты требованиям редакционных и других руководящих документов. На всех этапах создания карт осуществляется редактирование, т.е. руководство и контроль за всеми процессами создания карты. 26. Дать определения геоида и эллипсоида вращения. Физическая поверхность Земли имеет сложную форму, которая не может быть описана замкнутыми формулами. В силу этого для решения практических задач земную поверхность заменяют некоторой правильной поверхностью, которая носит название поверхности относимости. В самом точном приближении такой поверхностью является поверхность геоида. В настоящее время под поверхностью геоида понимают уровенную поверхность, ортогональную к отвесным линиям, по которым в каждой точке поверхности направлен вектор силы тяжести. Это уровенная поверхность проходит через точку начала отчета высот. Однако геоид имеет сложную форму и не может быть описан замкнутыми формулами. Поэтому в теории и практике картографии за поверхность относимости принимают либо земной эллипсоид, либо сферу определенного радиуса. Земной эллипсоид – это эллипсоид вращения с малым сжатием, размеры которого и ориентировка в теле Земли выбраны таким образом, чтобы для заданной территории он наименее уклонялся от геоида. При этом полагают, что плоскость экватора и центр эллипсоида вращения совпадают с плоскостью экватора и центром масс Земли. Такой земной эллипсоид иначе называют референц-эллипсоидом. Постановлением Совета Министров СССР от 7 апреля 1946 г. за такой референц-эллипсоид у нас в стране принят референц-эллипсоид Красовского. Он имеет следующие параметры: a = 6 378 245 км – большая полуось; b = 6 356 863 км – малая полуось; с = 1 : 298,3 – полярное сжатие. Эллипсоид вращения(в дальнейшем для краткости буду применять термин «эллипсоид») образуется вращением эллипса PNE1PSE2 вокруг полярной оси PNPS (рис. 1). Точки PN, PS являются соответственно северным и южным полюсами эллипсоида. Они получаются сечением оси PNPS поверхности эллипсоида.  Рис. 1. Эллипсоид вращения и его элементы Сечения поверхности эллипсоида вращения плоскостями, параллельными плоскости экватора, образуют окружности – параллели. Сечения поверхности эллипсоида вращения плоскостями, проходящими через ось вращения, образуют эллипсы – меридианы. Пусть ОК – нормаль к поверхности эллипсоида в точке К (рис. 1). Плоскости, проходящие через нормаль, называются нормальными плоскостями. Сечения этих плоскостей с поверхностью эллипсоида дают нормальные сечения, или вертикалы. Тогда меридиан – это нормальное сечение, плоскость которого проходит через полярную ось. Нормальное сечение, перпендикулярное плоскости меридиана PNЕ1PSЕ2, дает сечение 1-го вертикала. Радиусы кривизны этих сечений определяются следующими формулами: M =  ‒ радиус кривизны меридиана; ‒ радиус кривизны меридиана;N =  ‒ радиус кривизны 1-го вертикала; ‒ радиус кривизны 1-го вертикала;где  ‒ 1-й эксцентриситет; ‒ 1-й эксцентриситет;a и b – большая и малая полуоси эллипсоида вращения. Радиус параллели r вычисляется через радиус кривизны 1-го вертикала r = N cos 𝜑. В некоторых случаях для решения практических задач земную поверхность принимают за поверхность сферы: при создании мелкомасштабных карт (когда можно пренебречь полярным сжатием); когда нет возможности получить непосредственно проекцию эллипсоида на плоскости (в этих случаях прибегают к двойным проекциям: проектируют эллипсоид на сферу, а затем сферу, по тому же закону, – на плоскость). Список использованной литературы Давыдов В.П. Картография: учебник / В.П. Давыдов, Д.М. Петров, Т.Ю. Терещенко / под ред. д-ра техн. наук, проф Ю.И. Беспалова. СПб.: Проспект Науки, 2011. – 208 с. Картавцева Е.Н. Картография: учеб. пособие / Е.Н. Картавцева. –Томск: Изд-во Том. гос. архит.-строит. ун-та, 2010. – 158 с. Раклов В.П. Картография и ГИС. Учебное пособие/В.П.Раклов. -М.: ГУЗ,2010. |