Содержание Введение Энергия ветровых волн

Скачать 0.98 Mb. Скачать 0.98 Mb.

|

|

Содержание

3.1. Общие положения……………………………………………………..9 3.2. Береговые волновые преобразователи……………………………..10 3.3. Волновые энергетические установки, использующиеся в открытом море ……………………………………………………..12 4. Проблемы волновой энергетики……………………………………………18 5. Библиографический список…………………………………………………..19

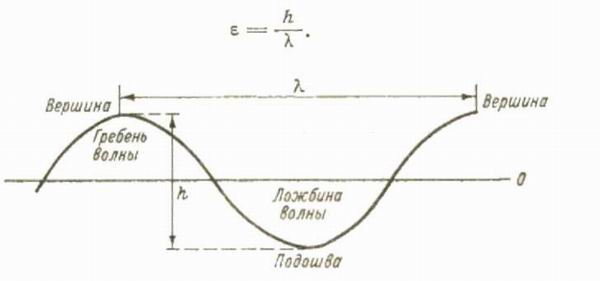

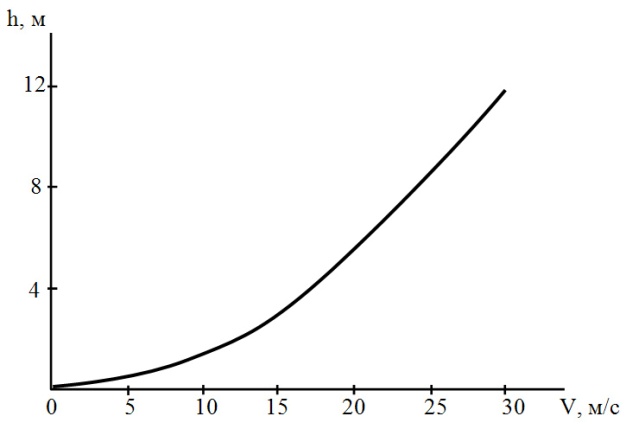

В последние годы во всем мире ведутся исследования, направленные на поиск и вовлечения в топливно-энергетический баланс новых источников энергии. Особый интерес проявляется к нетрадиционным возобновляемым источникам энергии (НВИЭ), таким как энергия солнца, ветра, гидроэнергия малых рек, приливная энергия и др. Потенциальные возможности применения этих источников практически не ограничены. Их экологическая чистота не вызывает сомнений. В данном реферате мы рассмотрим преобразование энергии ветровы волн. Энергетический потенциал энергии ветровых волн достаточно велик. Суммарная потенциальная мощность ветрового волнения мирового океана оценивается исследователями в пределах от 30 млн. МВт до 1 млрд. МВт. Однако мощность волн, которая может быть полезно использована человеком, значительно меньше и оценивается в пределах 2,7-5,0 млн. МВт. Волновая энергия обладает более высокой по сравнению с ветром и солнцем плотностью энергии. Морские волны накапливают в себе энергию ветра на значительном пространстве разгона. Они являются, таким образом, природным концентратом энергии. Еще одно достоинство волнения – его повсеместность, благодаря чему оно доступно широкому кругу прибрежных потребителей. Недостаток волновой энергии заключается в ее нестабильности во времени, зависимости от ледовой обстановки, сложности преобразования и передачи потребителю. Работы, направленные на изучение возможностей использования волновой энергии, были начаты более 200 лет назад и заметно интенсифицировались, начиная с 70-х годов XX века. К настоящему времени в ряде стран мира зарегистрировано более 1000 предложений по способам преобразования энергии волн, устройствам для их осуществления и отдельным узлам волновых энергетических установок. Проблема практического использования энергии ветровых волн отличается большой сложностью. При ее решении необходима разработка устройств приема и преобразования энергии, мощных систем крепления, способных выдерживать большие нагрузки, особенно в экстремальных условиях. Требуется оценка параметров ветрового волнения и закономерностей их изменения, а также изучение вопросов влияния волновых установок на окружающую среду (эрозия и формирование берегов, взаимодействие с судоходством и др.). В ряде стран разрабатываются программы создания волновых энергоустановок, создаются и испытываются модельные образцы. В настоящее время в мире эксплуатируется более 300 автономных навигационных буев, использующих энергию волн, изготовленных фирмами Японии и Индии. Состоялся пуск первой волновой электростанции в Великобритании на острове Айслей. На участке береговой линии западного побережья Великобритании длиной 10 км можно получить мощность 250 МВт. На Гебридских островах будет построена демонстрационная ветровая электростанция мощностью 6 МВт. Прототип волновой энергетической установки выдал электроэнергию в энергосистему Шотландии. В период шторма турбина может развивать мощность до 875 кВт, а при нормальных условиях ее мощность около 35 кВт. Конструктивно установка представляет собой бетонную камеру шириной 5, длиной 10 и высотой 9 м. Сообщается о натурных испытаниях опытной установки (Япония) длиной 24,5 м, высотой 27 м, заглубленной под уровень моря на 18 м. Ее воздушная турбина диаметром 1,33 м начинает отдавать энергию при высоте волны 0,7 м, а при высоте волны 3 м ее мощность около 60 кВт . Доклады и сообщения по использованию энергии волн были сделаны более, чем на 30 международных конгрессах и симпозиумах по энергетике, физике океана, судостроению, защите берегов, инженерной технологии и т.п. Несколько международных совещаний было посвящено только проблеме использования энергии морских волн. 2.Энергия ветровых волн 2.1.Элементы волны Каждая волна характеризуется определенными элементами. Общими элементами для волн являются : 1. вершина - наивысшая точка гребня волны; 2. подошва - самая низкая точка ложбины волны; 3. высота (h) - превышение вершины волны; 4. длина (  ) - горизонтальное расстояние между вершинами двух смежных гребней на волновом профиле, проведенном в генеральном направлении распространения волн; ) - горизонтальное расстояние между вершинами двух смежных гребней на волновом профиле, проведенном в генеральном направлении распространения волн; 5. период (Т) - интервал времени между прохождением двух смежных вершин волн через фиксированную вертикаль; другими словами, это промежуток времени, в течение которого волна проходит расстояние, равное своей длине; 6. крутизна (е) - отношение высоты данной волны к ее длине. Крутизна волны в различных точках волнового профиля различна. Средняя крутизна волны определяется отношением:  , (1) , (1)7. скорость волны (с) — скорость перемещения гребня волны в направлении ее распространения, определяемая за короткий интервал времени порядка периода; волны; 8. фронт волны — линия на плане взволнованной поверхности, проходящая по вершинам гребня данной волны, которые определяются по ножеству волновых профилей, проведенных параллельно генеральному направлению распространении.  Рисунок 1. Основные элементы волны 2.2Скорость ветровых волн Ветровые волны характеризуются лишь незначительным горизонтальным перемещение воды. С ростом глубины горизонтальное перемещение становится пренебрежительно малым уже при глубине, превышающей длину волны. В результате на глубокой воде  волны практически не взаимодействуют с дном и их поведение не зависит от глубины. Поэтому фазовая скорость волны является функцией только длины волны. На глубокой воде волны практически не взаимодействуют с дном и их поведение не зависит от глубины. Поэтому фазовая скорость волны является функцией только длины волны. На глубокой воде   (2) (2)Любая система, в которой скорость волны зависит от ее длины, называется дисперсной. Следовательно, глубокий океан является типичной дисперсной системой. При  скорость волны становится независимой от скорость волны становится независимой от  ( система перестает быть дисперсной). Но при этом становится зависимой от глубины ( система перестает быть дисперсной). Но при этом становится зависимой от глубины  . .На мелкой воде   (3) (3)Все перечисленное выше относится к фазовой скорости волны. Групповая скорость, т.е. скорость распространения энергии, отличается от фазовой скорости в дисперсной среде. Для двух предельных случаев (глубокая и мелкая волна) верны следующие соотношения: на глубокой воде:   (4) (4)на мелкой воде:   (5) (5)2.3.Высота волны Высота волны зависит:

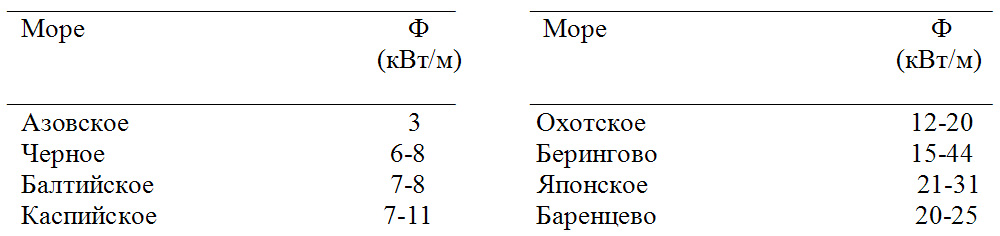

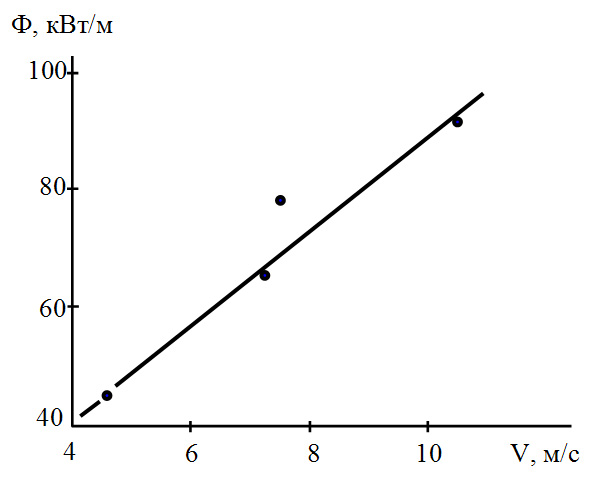

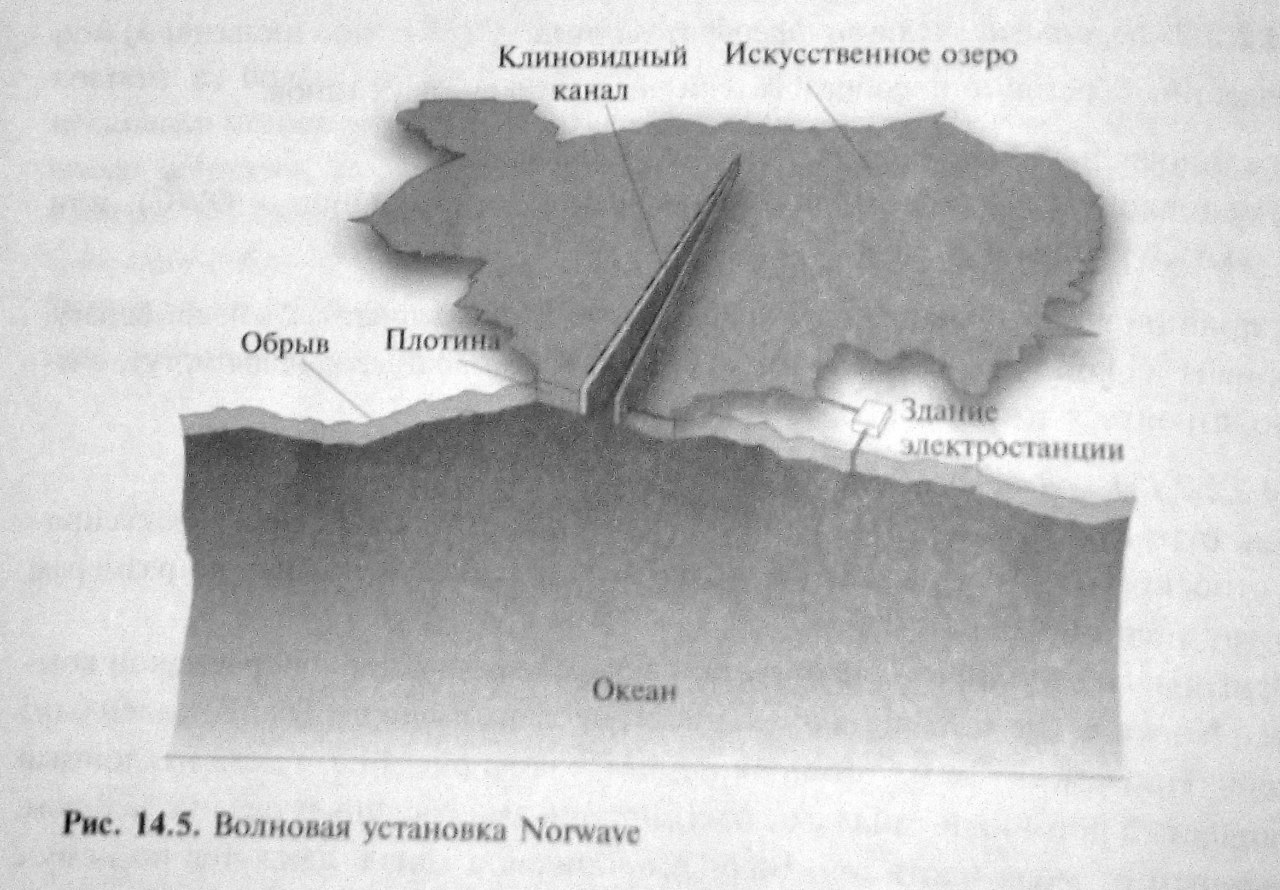

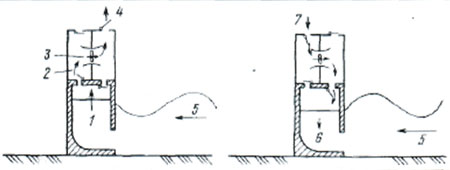

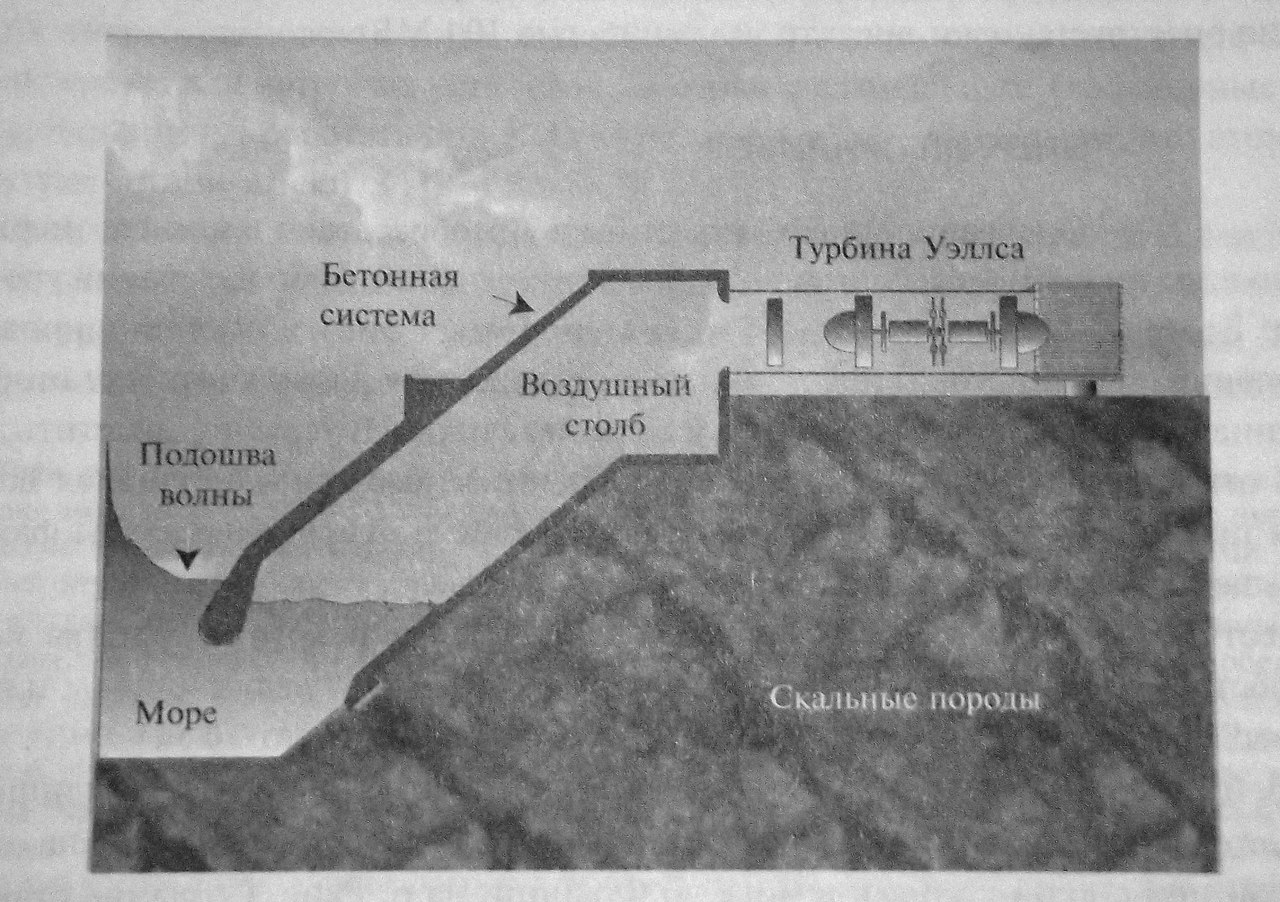

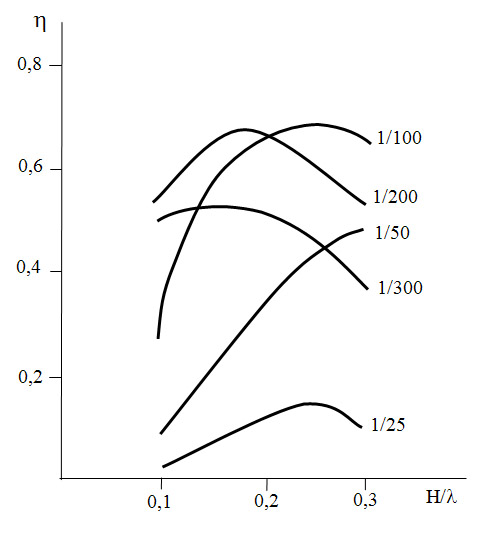

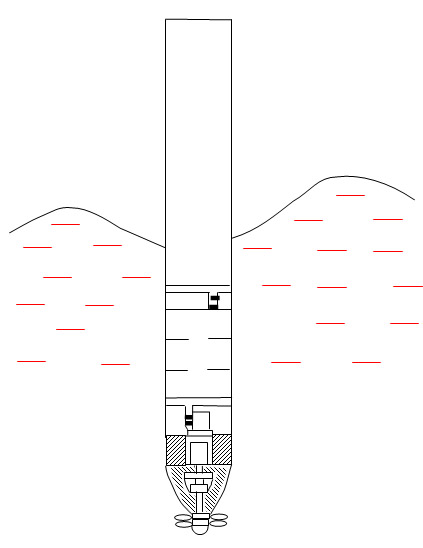

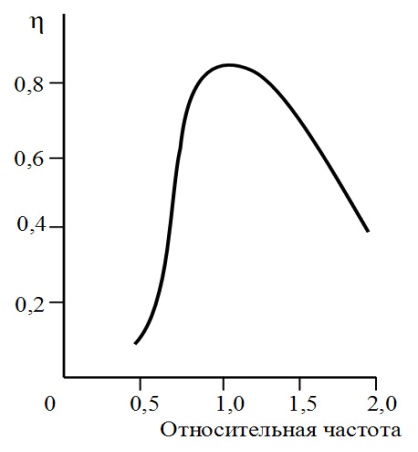

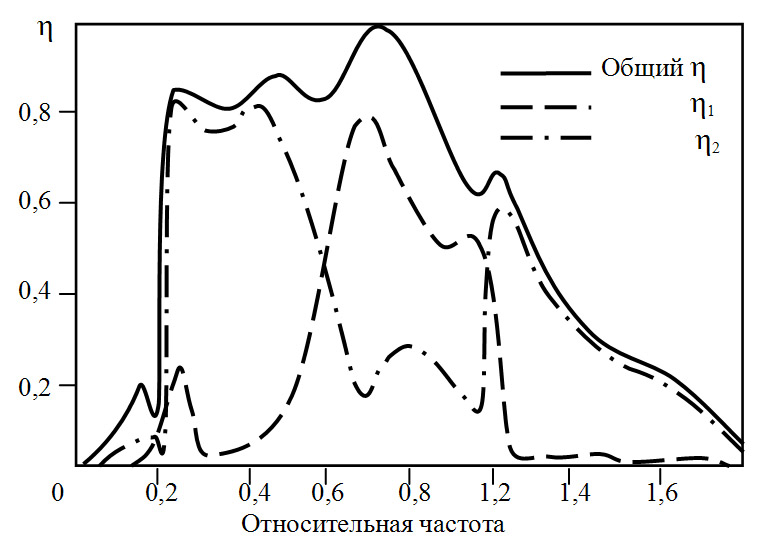

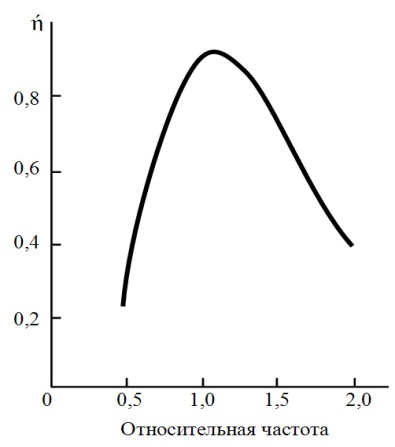

Рисунок 2. График зависимости высоты волны от скорости ветра Максимальная зафиксированная высота волны равнялась 34 м; длина ее составляла 342 м; период 14,8 с.. Она имела фазовую скорость 23,1м/с и групповую скорость около 11,5 м/с 2.4Энергия волн Согласно гидродинамической теории, энергия волны складывается из кинетической энергии Eк частиц жидкости, участвующих в волновом движении, и потенциальной энергии Eп, определяемой положением массы жидкости, поднятой над уровнем спокойной поверхности. В волнах малой амплитуды энергия, приходящаяся на площадь, имеющую длину волны и единичную ширину:  , (6) , (6)где  - плотность жидкости, - плотность жидкости,  ; ;  - ускорение свободного падения, - ускорение свободного падения,  ; ; - длина волны, м; - длина волны, м;  - высота волны, м. - высота волны, м.Полная механическая энергия жидкости, приходящаяся на единицу длины:  , (7) , (7)Поток энергии через полоску вертикальной плоскости единичной ширины и бесконечной глубины, перпендикулярную направлению распространения волны, определяется как работа сил давления по выбранному направлению в единицу времени в среднем за период волны или как скорость переноса волновой энергии :  , (8) , (8)Таблица 1. Потоки волновой энергии в морях России   Рисунок 3. Зависимость потока волновой энергии от скорости ветра 3.Волновые энергоустановки 3.1.Общие положения В основе работы различных волновых установок лежит использование или скорости жидкости, или изменений угла наклона волновой поверхности, или изменений гидростатического и полного гидродинамического давления волн. Независимо от типа все волновые установки состоят из трех основных частей: рабочего тела, силового преобразователя, системы крепления. Функциональное назначение каждой из частей состоит в следующем Рабочее тело находится в непосредственном контакте с водой, совершает под действием волн те или иные движения или изменяет тем или иным образом условия движения волны. В качестве рабочего тела выступают поплавки, водяные колеса или турбины, волноотбойные устройства, набережные стенки и другие сооружения. Рабочее тело преобразует энергию воды в какой-либо другой вид энергии, более удобный для дальнейшего преобразования. Силовой преобразовательпредназначен для преобразования энергии,запасенной рабочим телом (механической энергии движения рабочего тела, перепада уровней в бассейнах, давления воздуха или масла), в энергию, пригодную для передачи на расстояние или для непосредственного использования. В качестве силовых преобразователей выступают многочисленные гидравлические, как правило, поршневые насосы, зубчатые, цепные, тросовые передачи, гидравлические турбины и водяные колеса, воздушные турбины, другие известные или специально усовершенствованные устройства. Система крепления удерживает на месте волновую установку. Если установка располагается на берегу, то в качестве системы крепления выступает сама конструкция установки. Волновые установки, размещаемые в акваториях, крепятся с помощью монолитных, столбчатых или рамных опор, цепей или тросов, прикрепляемых ко дну с помощью жестких конструкций или якорей. Гибкими связями установка может быть соединена и с транспортирующим ее судном. Имеются предложения, в соответствии с которыми плавучая волновая установка не имеет креплений и находится в дрейфе, а запасенная аккумулированная энергия снимается с установки через достаточно длительные промежутки времени. 3.2. Береговые волновые преобразователи 3.2.1. Клиновидные канальные системы В системе клиновидных каналов или ТАПЧАН (англ. аббревиатура) для получения энергии волн используется морская вода. На возвышении у берега строится резервуар, находящийся чуть выше уровня моря. В резервуар ведет конический канал: он шире со стороны океана и уже у резервуара. Волны попадают в широкую часть канала и увеличиваются в высоте по мере сужения. В некоторой точке вода через канал попадает в резервуар. По трубе вода возвращается в океан. В трубе вода проходит через турбину генератора. Прототип такой электростанции работает в Норвегии с 1985 года, другие проекты все еще находятся на этапе конструирования. Основная значительные я техническая задача – заставить волну идти в канал, который должен быть построен так, чтобы выдерживать значительные штормы. Существенным недостатком рассмотренной системы является то, что количество благоприятных мест со стабильным волновым режимом и возможность создания отдельных береговых водных резервуаров с малой подземной фильтрацией воды весьма ограниченно.  Рисунок 4. Клиновидная канальная система 3.2.2.Осциляционная водяная колонна Один из способов уловить новую энергию - осциляционная водяная колонна. В полой, частично погруженной колонне из стали или бетона есть отверстие под водой. Внутренняя часть колонны содержит воздух над столбом воды. Волны, попадая в сооружение, вызывают подъем и уменьшение уровня воды. Движение воды то сжимает, то разжимает воздух в конструкции. Сжитый воздух образуется, когда вода входит в колонну, и передается турбине, прикрепленной к генератору. Волны заставляют воздух выходить через турбины и возвращаться обратно, когда давление падает. В колонне воды используется турбина Уэллса, уникальные лопасти которой позволяют ей вращаться вне зависимости от того, в каком направлении движется воздух. Прототип такой электростанции по построен на побережье Шотландии. Она генерирует около 500 киловатт электричества.  Рисунок 5. Схема установки, в которой используется принцип колеблющегося водного столба. 1 - волновой подъем уровня; 2 - воздушный поток; 3 - турбина; 4 - выпуск воздуха; 5 -направление волны; 6 - опускание уровня; 7 - впуск воздуха.  Рисунок 6. Схема работы водяной осцилляционной установки  Рисунок 7. КПД осциллирующего водного столба H и λ - соответственно, высота и длина волны. 3.3.Волновые энергетические установки, использующиеся в открытом море Наиболее распространенными волновыми установками являются поплавковые. Рабочее тело таких установок – поплавок – находится на поверхности моря и совершает вертикальные колебания в соответствии с изменениями уровня воды при ветровом волнении. Вертикальные перемещения поплавка используются для попеременного сжатия газа или жидкости в какой-либо емкости, или они преобразуются во вращательное движение электрического генератора и т.п. Например, буй диаметром 16 м, разработанный в Норвегии, при амплитуде вертикальных перемещений 8 м способен при КПД 80% вырабатывать до 4 млн. кВт×ч в год. Амплитуда колебаний поплавка может быть существенно (в 10-12 раз) увеличена за счет усовершенствования его конструкции. Для увеличения амплитуды (резонанса) вертикальный цилиндрический поплавок частично (в зависимости от параметров волны и поплавка) заполняется водой или к поплавку подвешивается груз соответствующей массы. Крупномасштабная модель резонансного поплавка (рисунок 8), исследованная в Японии, имела диаметр 2,2 м, высоту 22 м, массу 13,5 т, пропеллерную турбину диаметром 0,8 м. Амплитуда колебаний поплавка достигала 8 м при волнах высотой от 0,5 до 1,5 м.  Рисунок 8. Резонансный поплавок 3.3.1.«Утка» Солтера Эффективность поплавковых установок возрастает, если применить эксцентрические поплавки, которые не только раскачиваются на волнах, но и воспринимают давление набегающей волны. Широко известной установкой этого типа является “утка” Солтера. Данная установка разработана Стефаном Солтером, профессором Эдинбургского университета, названная в его честь – «утка Солтера» (техническое название проекта – «Колеблющее крыло»). Рабочей конструкцией здесь является поплавок («утка»), профиль которого рассчитан по законам гидродинамики. В проекте шотландца предусматривался монтаж большого количества крупных поплавков, последовательно укрепленных на общем валу. Под действием волн поплавки приходят в движение и возвращаются в исходное положение под силой собственного веса. При этом приводятся в действие насосы внутри вала, заполненного специально подготовленной водой. Через систему труб различного диаметра создается разность давления, приводящая в движение турбины, установленные между поплавками и поднятые над поверхностью моря. Вырабатываемая электроэнергия передается по подводному кабелю. Для более эффективного распределения нагрузок на валу следует устанавливать 20 30 поплавков. Первые испытания в условиях, близких к морским, были проведены в мае 1977 года на озере Лох-Несс. Пятидесятиметровая гирлянда из двадцатиметровых «уток» общей массой 16 тонн была спущена на воду и испытывалась в течение четырех месяцев при различных волновых условиях. В декабре того же года эта модель, в 1/10 предполагаемой величины океанского преобразователя, была вновь спущена на воду и дала первый ток. В течение трех зимних месяцев модель первой английской волновой электростанции работала с КПД около 50 процентов. Дальнейшие разработки Солтера были направлены на то, чтобы обеспечить устройству способность противостоять ударам максимальных волн и создать заякоренную гирлянду преобразователей в виде гибкой линии. Нить из «уток» протяженностью несколько километров предполагалось установить в районе с наиболее интенсивным волнением западнее Гебридских островов. Мощность такой станции должна была составить около 100 МВт. Серьезными недостатками для «уток Солтера» оказались следующие: • необходимость передачи медленного колебательного движения на привод генератора; • необходимость снятия мощности с плавающего на значительной глубине устройства большой протяженности; • необходимость, вследствие высокой чувствительности системы к направлению волн, отслеживать изменение их направления для получения высокого КПД преобразования; • большие ударные нагрузки от воздействия максимальных волн; • затруднения при сборке и монтаже из за сложности формы «утки».  Рисунок 9. «Утка Солтера»: а – схема преобразования энергии волны; б – вариант конструкции преобразователя; 1 – плавучая платформа; 2 – цилиндрическая опора с размещенными в ней приводами и электрогенераторами; 3 –асимметричный поплавок. Эффективность данного устройства исследовалась многими авторами, которые подтвердили результаты, полученные С. Солтером (рисунок. 10). Было показано также, что система, состоящая из трех-четырех тел, способна поглотить почти всю энергию случайной волны в широком диапазоне частот. Даже ограничение системы двумя телами сохраняет способность отбора более 95% энергии случайной волны в широком спектре частот. При этом эффективность каждого из тел максимальна в своем диапазоне частот (рисунок 11.)   Рисунок 10. Рисунок 11. КПД “утки” Солтера Эффективность системы из двух с одной степенью свободы «уток» Солтера .

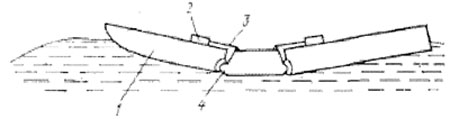

Поплавки, находящиеся на поверхности моря, могут совершать не только вертикальные колебания, но и угловые перемещения в соответствии с профилем волны. Рабочее тело таких установок состоит из двух или многих поплавков, соединенных между собой шарнирами в виде поршневых насосов или гофрированных “мехов”. Установки используют изменение формы поверхности моря при ветровом волнении (путем изменения углового положения между поплавками) для привода в действие насосов или “мехов”. Впервые конструкция волнового плота была запатентована в СССР еще в 1926 г. В 1978 г. в Великобритании проводились испытания опытных моделей океанских электростанций, в основе которых лежит аналогичное решение. Волновой плот Коккерела состоит из шарнирно соединенных секций, перемещение которых относительно друг друга передается насосам с электрогенераторами. Вся конструкция удерживается на месте якорями. Трехсекционный волновой плот Коккерела длиной 100 м , шириной 50 м и высотой 10 м может дать мощность до 2 тыс. кВт. В СССР модель волнового плота испытывалась в 700-х гг. на Черном море. Она имела длину 12 м, ширину поплавков 0,4 м . На волнах высотой 0,5 м и длиной 10 – 15 м установка развивала мощность 150 кВт.  Рисунок 12. Вариант выполнения контурного плота Коккерелла: 1 - колеблющаяся секция; 2 - преобразователь; 3 - тяга; 4 - шарнир. Детальные лабораторные испытания модели плота в масштабе 1/100 показали, что его эффективность составляет около 45 %. Это ниже, чем у «утки» Солтера, но плот привлекает другим достоинством: близость конструкции к традиционным судостроительным.  Рисунок 13. Эффективность двузвенного контура плота при жесткой стабилизации заднего звена

Сложно выбрать место для строительства волновой электростанции Как и в случае с ветром, сила волн меняется: во время шторма они увеличиваются, а в спокойную погоду - уменьшаются. Для нормальной работы волновой электростанции необходимы относительно стабильные волны. Есть множество регионов, у берегов которых наблюдается волнение, - западные берега Шотландии, север Канады, юг Африки и Австралии; часть Гавайский островов и северо-восточные и северо-западные берега США. Важен и вид местности. Вряд ли местным жителям понравится огромная волновая электростанция вместо живописного вида. Влияние на окружающую среду так же поднимает свои вопросы. Строители электростанции не хотят существунно поднимать существующие седиментарные слои, потому что последствия могут быть очень масштабными. Кроме того, оборудование должно выдерживать суровые погодные условия. Самой большой проблемой для волновой энергии является ее стоимость. Волновые электростанции дорого строить. Несмотря на то, что их топливо бесплатное, а потенциал производства энергии - огромен, в нынешних условиях энергия волновых электростанций дороже, чем у станций на ископаемом топливе. 5. Библиографический список

|