СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ АСПО. Реферат. Современные технологии удаления примесей аспо

Скачать 1.62 Mb. Скачать 1.62 Mb.

|

|

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический Университет»  Инженерная школа природных ресурсов 21.03.01 «Нефтегазовое дело» СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УДАЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ АСПО реферат по дисциплине: Химия нефти и газа

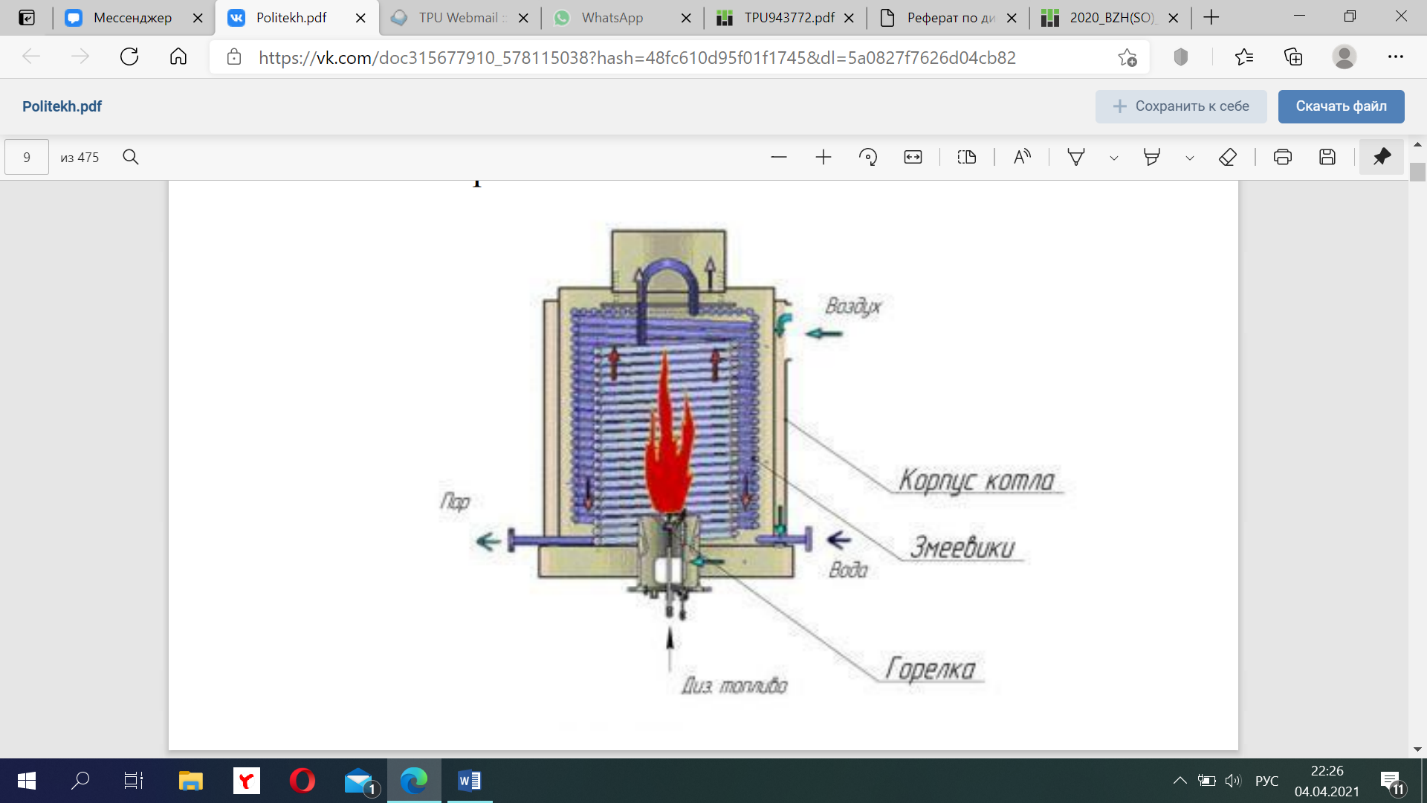

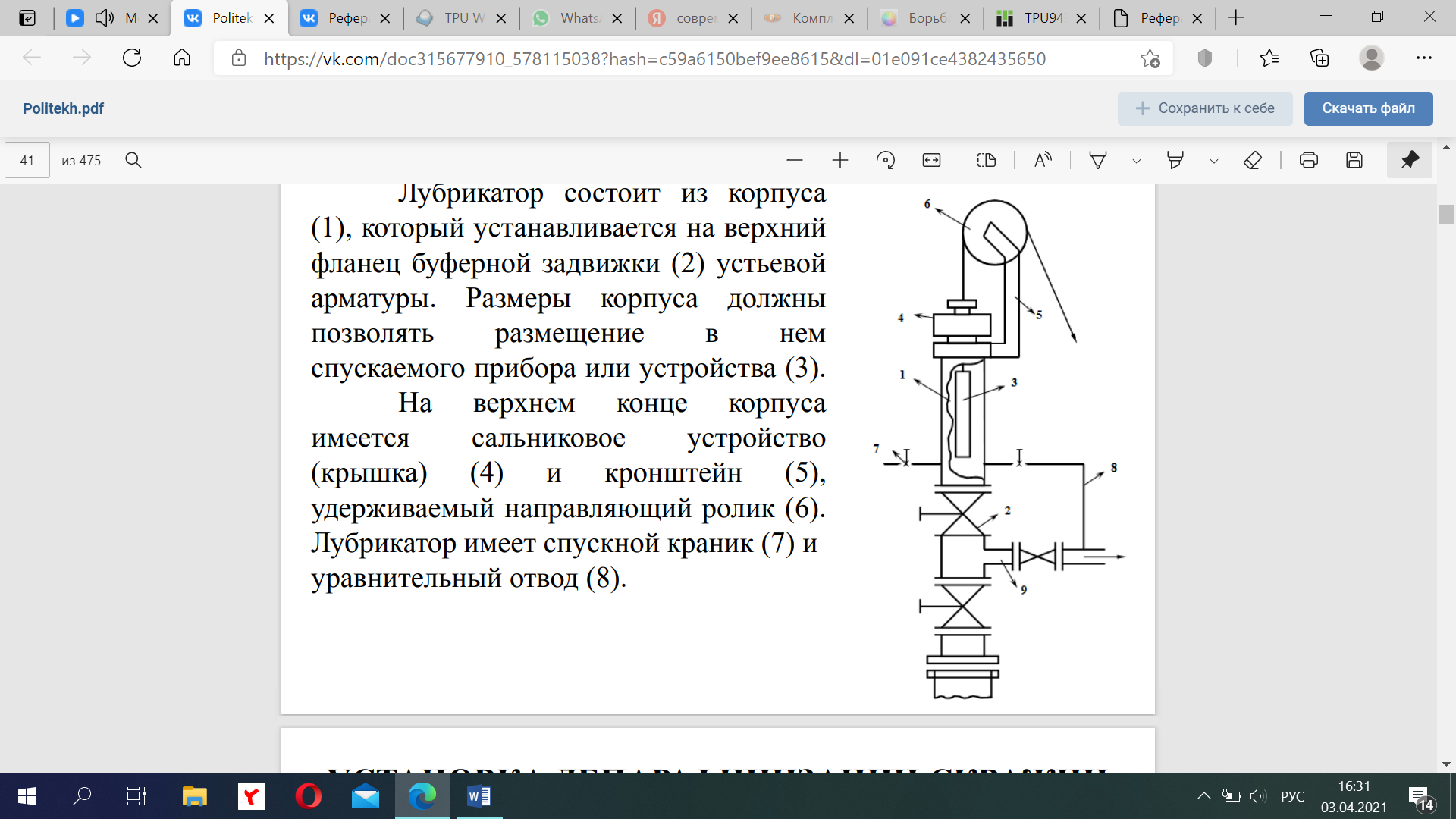

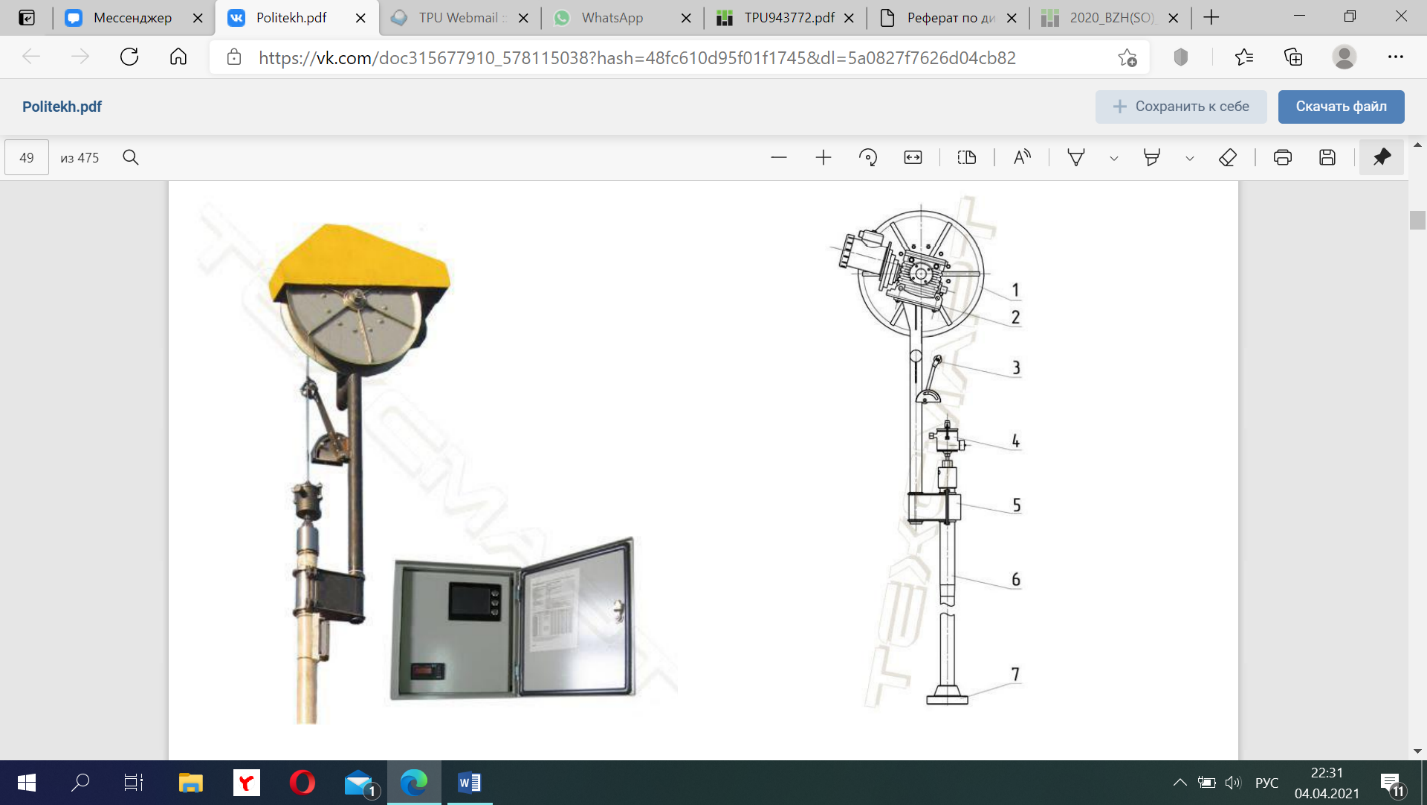

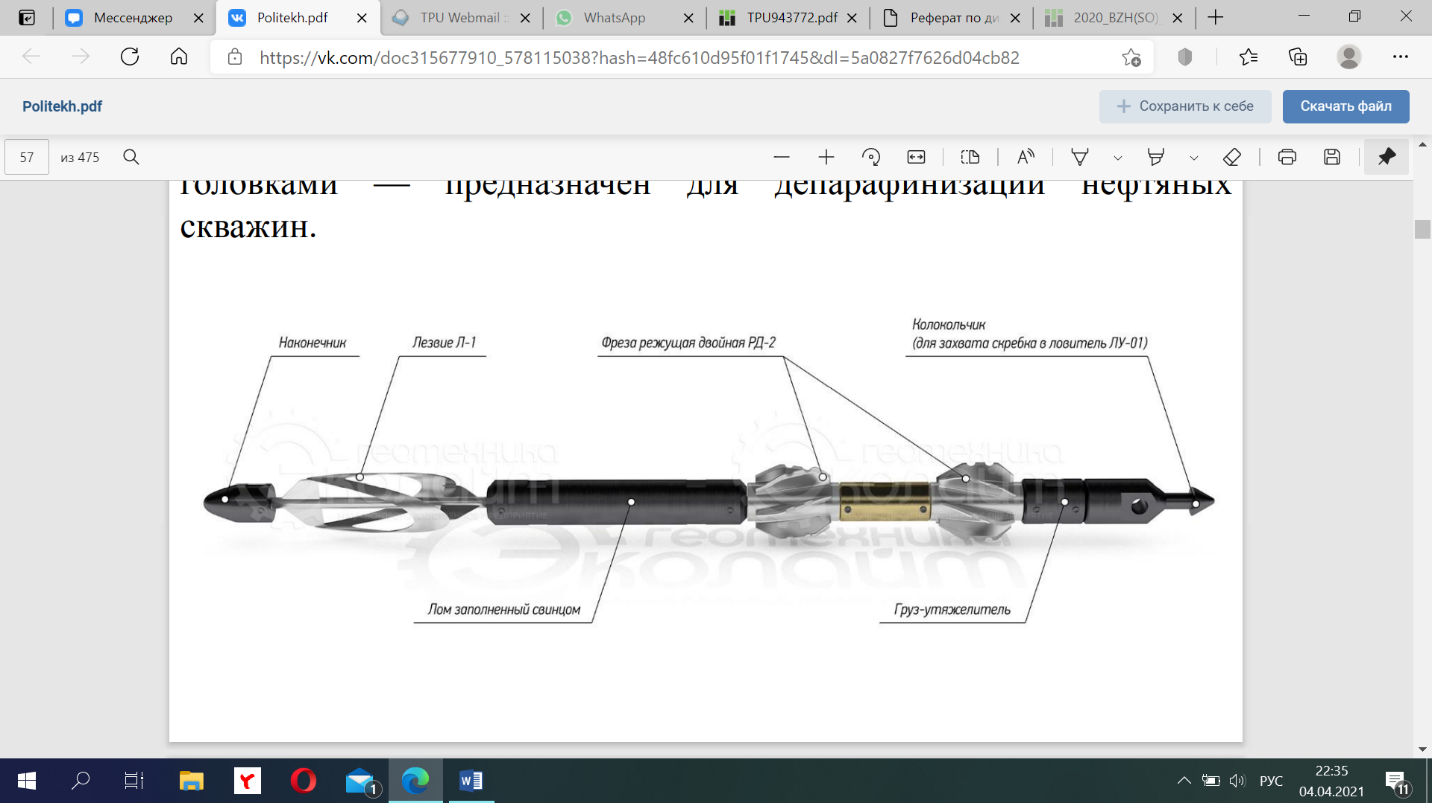

Томск – 2021 ОглавлениеВВЕДЕНИЕ 2 1 СВОЙСТВА АСПО И СВОЙСТВА 5 2 ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСПО 10 2.1АДП – аппарат для депарафинизации скважин 10 2.2ППУ- передвижная парообразующая установка 11 3МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСПО 13 3.1УДС – установка депарафинизации скважин 13 4ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С АСПО 18 4.1Борьба с АСПО при помощи реагентов 19 4.2Термохимический метод обработки (ТХО) 21 5БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С АСПО 23 6МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АСПО 25 6.1Применение защитных покрытий 26 6.2Физические методы 27 6.3Химические методы 29 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31 Список использованных источников: 32 ВВЕДЕНИЕАсфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО) — тяжелые компоненты нефти, отлагающиеся на внутренней поверхности нефтепромыслового оборудования и затрудняющие его добычу, транспорт и хранение. Задача борьбы с АСПО и предупреждения их выпадения на поверхностях нефтегазового оборудования и труб остается одной из самых актуальных для отрасли, так как они содержатся в составе нефтей практически во всех нефтедобывающих районах РФ. Содержащиеся в нефти парафины могут выделяться из нее кристаллизацией при температуре, ниже определенной, – температуре начала кристаллизации парафинов (ТНКП). ТНКП зависит от химического состава нефти и от молекулярной массы растворенных в этой нефти парафинов. Механизм образования АСПО представляет собой совокупность физических и химических процессов, происходящих на внутренних поверхностях нефтепромыслового оборудования при транспортировке нефти и в призабойной зоне пласта, сопровождающихся выпадением и накоплением твёрдой органической фазы. Также эти процессы называются механизмом «парафинизации», так как источником возникновения отложений служат молекулы парафина, которые растворены в нефти, выстраивающие твёрдую кристаллическую решётку. На выпадение парафинов из нефти влияет множество факторов, основное действие которых заключается в снижении растворяющей способности нефти и в целом влияние на термодинамическое пластовое состояние. На кинетику образования кристалов АСПО могут влиять ряд факторов: – снижение давления в области забоя и связанное с этим нарушение гидродинамического равновесия газожидкостной системы; – интенсивное газовыделение; – уменьшение температуры в пласте и стволе скважины; – изменение скорости движения газожидкостной смеси и отдельных её компонентов; – состав углеводородов в каждой фазе смеси; – соотношение объёмов фаз (нефть-вода). В призабойной зоне пласта (ПЗП) перечисленные факторы меняются непрерывно от периферии к центральной области в скважине, а в самой скважине – от забоя до устья, поэтому количество и характер отложений не являются постоянными. Накопление АСПО в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб приводит к снижению производительности системы, уменьшению межремонтного периода работы скважин и эффективности работы насосных установок, возникают неполадки в работе установки электроприводного центробежного насоса (УЭЦН), а также закупоривание капилляров продуктивного пласта и ухудшение фильтрационно-емкостных свойств горных пород. Отложение парафинов на внутренней поверхности насосно-компрессорных труб (НКТ) добывающих скважин вызывает уменьшение внутреннего диаметра НКТ и, как следствие, снижение количества жидкости, добываемого скважиной вплоть до полной ее остановки в результате образования в НКТ глухой парафиновой пробки. Отложение парафинов в трубопроводах приводит к снижению их производительности (пропускной способности) и возрастанию давления в голове трубопровода. Отложения парафинов в резервуарах (как правило, на дне) за 3–5 лет могут достигать 1,5–2,0 м в высоту (Западная Сибирь), существенно уменьшая полезный объем резервуаров. АСПО увеличивают износ оборудования, расходы электроэнергии и давление в выкидных линиях. Методы борьбы с АСПО предусматривают проведение работ по предупреждению выпадения и удалению уже образовавшихся осадков. Предупреждение образования АСПО достигается нанесением защитных покрытий на поверхности труб и другого оборудования из гидрофильных материалов, а также введением в поток добываемой нефти различных ингибиторов. Удаление АСПО или депарафинизация скважин бывает нескольких типов: механическая – скребки различных типов конструкций, эластичные шары, перемешивающие устройства; тепловая – греющий кабель, ППУ, АДП; химическая – ингибитор; биологическая. 1 СВОЙСТВА АСПО И СВОЙСТВААСПО представляют собой сложную углеводородную смесь, состоящую из парафинов (20-70 % мас.), АСВ (20-40 % мас.), силикагелевой смолы, масел, воды и механических примесей. Парафины – углеводороды метанового ряда от С16Н34 до С64Н130. В пластовых условиях находятся в нефти в растворенном состоянии. В зависимости от содержания парафинов нефти классифицируют на (ГОСТ 912-66): малопарафиновые - менее 1,5 % мас.; парафиновые - от 1,5 до 6 % мас.; высокопарафиновые - более 6 % мас.. В отдельных случаях содержание парафина может достигать 25%. Парафин обладает нереактивной природой и поэтому не растворяется в кислотах, щелочах и других химических реагентах. Имеет преимущественно линейное строение и записывается химической формулой CnH2n+2 , в которой значение n находится в пределах от 16 до 64. Главными растворителями парафина являются органические, такие как бензол, бензин, ацетон, этиловый эфир и т.д. Также растворяется в нефтепродуктах при нагревании и маслах, содержащих минеральные компоненты. Температура плавления парафина в стандартных условиях составляет 45-65 oC. Также в составе могут присутствовать оксиды металлов в незначительном количестве (ванадий, железо). Они способны образовывать комплексы с макромолекулами поверхностно-активных веществ, тем самым усиливая межмолекулярные взаимодействия, происходящие внутри отложений. На состав и процентное содержание компонентов влияет природа добываемой нефти в пределах нефтедобывающего региона, а также месторождения и твёрдых углеводородов, из которых они состоят, место отбора проб, и ряд других геологических, гидродинамических и термодинамических факторов. Асфальтены, входящие в состав АСПО - это аморфные хрупкие углеводородные соединения тёмно-бурого и чёрного цвета. Содержат в своем составе преимущественно углерод (до 86%), водород (до 9%), серу (0,5-9%), азот (до 2%) и кислород (до 10%). Содержание самих асфальтенов в нефти варьируется от 1 до 20 % в зависимости от условий. При нагревании до 300 oC переходят в пластическое состояние, а при температуре свыше разлагаются с выделением газа, жидких веществ и твёрдого остатка. По сравнению со смолами обладают меньшей растворимостью, но ароматические углеводороды, такие как бензол, толуол, сероуглерод, хлороформ и тетрахлорметан способны растворять асфальтены. В парафиновых углеводородах (спирт, эфир, ацетон) не растворяются. Асфальтены обладают плотностью несколько больше единицы (1,2 г/см3 ) и соответственно являются более тяжелыми компонентами нефти. Молекулярная масса колеблется в районе 2000 – 4000 атомных единиц масс. Вторым компонентом АСВ являются нефтяные смолы. Их предложено разделять от асфальтенов из-за различной растворимости веществ. Смолы – это высокомолекулярные гетероатомные соединения, твёрдые или обладающие высокой вязкостью аморфные вещества бурового и чёрного цвета. Плотность смол немного ниже, чем у асфальтенов (0,99 - 1,08 г/см3 ), а молекулярная масса составляет 1200 атомных единиц масс. Нефтепродукты и органические растворители, кроме метилового и этиловых спиртов, способны хорошо растворять смолы, а также они подвержены растворению в алканах при нагревании до 300 oC. Также при нагреве до 350 oC происходит уплотнение структуры смол и происходит процесс превращения в асфальтены. На воздухе легко окисляются, даже при низких температурах. Содержание кислорода, 16 серы и азота достигает 17 % от состава, но при повышении молекулярной массы снижается. Структура молекулы смолы представляет собой бензольные кольца, которые образуют плоскую конденсированную поликарбоциклическую сетку. Пяти и шестичленные нафтеновые и гетероциклические кольца также могут составлять часть образованной сетки. Периферийная часть конденсированной системы смол, входящих в состав АСПО, замещена на углеводородные радикалы (алифатические, циклические и смешанные). Заместители могут включать функциональные группы (-OH, - SH, -NH2 , -CO и др.). Не менее важным показателем свойств отложений является температура плавления, которая необходима для характеристики состава и адгезионных свойств АСПО. Она позволяет оценить подвижность АСПО и зависит от химического состава. Наиболее трудными для удаления являются отложения, обладающие высокой температурой плавления, так как в их составе преобладают высокомолекулярные и тугоплавкие соединения (н-парафины). 2 ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСПОТепловые методы основаны на температуре плавления парафиновых углеводородов, которая составляет примерно 50 oC. Искусственное увеличение и поддержание температуры нефтяной системы выше температуры начала кристаллизации твёрдых углеводородов в стволе скважины и ПЗП применяется при добыче высоковязкой парафинистой и смолистой нефти. Удаление отложений проводится закачкой в пласт нагретого жидкого теплоносителя (нефть, вода), а также обработкой паром. Однако данные методы являются энергозатратными, пожароопасными и обладают низкой эффективностью. АДП – аппарат для депарафинизации скважин Данный аппарат предназначен для депарафинизации скважин горячей нефтью, для нагрева и нагнетания нефти в скважину с целью удаления со стенок труб отложений парафина. Весь агрегат состоит из нескольких узлов и систем: нагревателя змеевикого типа, нагнетательного насоса, силовой передачи, вспомогательного оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и системы автоматики. Принцип работы агрегата заключается в следующем. Нефть из емкости всасывается насосом и прокачивается через змеевики нагревателя. При своем движении по змеевикам нефть нагревается до определенной температуры и далее через напорный трубопровод нагнетается в скважину. Работу с АДП производят два человека: оператор-машинист, он же водитель АДП, и оператор по добыче нефти и газа. • Произвести обвязку агрегата со скважиной вспомогательными трубопроводами АДП и шарнирными коленами. • Стравить газ из затрубного пространства скважины через вентили, имеющиеся в обвязке скважины. • Подсоединить всасывающий рукав агрегата к автоцистерне. Перед работой агрегата на скважину все высоконапорные трубопроводы должны быть опрессованы насосом агрегата на полуторократное давление от ожидаемого максимального в процессе работы, но не выше 160 кгс/см². После обработки скважины горячей нефтью (температура на выходе из скважины +50ºС, +60ºС) необходимо: • Перекрыть подачу топлива к нагревателю. • При снижении температуры нефти на выходе из нагревателя до 40ºС и проработав в течение 1-2 минут, остановить агрегат. • Закрыть задвижку в обвязке скважины. • Сбросить давление в трубах нагревателя и в нефтепроводах. • Слить нефть из всасывающего рукава и напорных нефтепроводов в дренажную емкость. • Разобрать линию и запустить скважину в работу. ППУ- передвижная парообразующая установка Назначение: предназначена для депарафинизации призабойной зоны скважин, трубопроводов, резервуаров, арматуры и другого нефтепромыслого оборудования насыщенным паром высокого давления, а также для операций по обогреву, мойке и других работ насыщенных паром низкого давления. Управление работой установки дистанционное из кабины водителя, в которой расположены щит приборов, штурвалы регулирующего парового вентиля и вентиля для регулировки количества топлива, подаваемого в топку парового котла, а также управление заслонкой вентилятора. О  Рисунок 1 сновным функциональным узлом паровой установки ППУ является паровой котёл. Вода из цистерны нагнетается в змеевики котла. Проходя по змеевикам, вода нагревается и превращается в пар. Выработанный установкой пар, подаётся в скважину или на объект пропарки с помощью комплекта магистральных труб, поворотных колен, запорного узла. При работе в режиме пара низкого давления подача пара может осуществляться с помощью пропарочного рукава. Для подачи теплоносителя под давлением запрещается применять резиновые рукава, допускается пропарка только с использованием трубок. Определяет место установки ППУ, не менее 25 метров от устья скважины, с наветренной стороны, и 10 метров от другого оборудования на кусту. После окончания работы необходимо вместе с машинистом ППУ стравить давление пара из паропровода (пропарочных рукавов), разобрать его и уложить в транспортное положение. МЕХАНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С АСПОМеханические методы борьбы с АСПО предполагают периодическое удаление уже образовавшихся отложений. Для применения этого метода используют скребки разных конструкций и разной периодичности действия, эластичные резиновые шары (торпеды), устройства для перемешивания. Способы механической борьбы можно охарактеризовать, как малоэффективные и трудоёмкие. УДС – установка депарафинизации скважин Для спуска дистанционных приборов и скребков в скважины применяют лубрикаторы со специальным сальником, который состоит из корпуса, двух уплотнений с буферной емкостью между ними, штуцера для отвода просочившейся жидкости через нижнее уплотнение. Скважина должна быть оборудована рабочей площадкой с лестницей и перилами. Перила должны быть высотой 1,25 м с продольными планками, расположенными на расстоянии 40 см друг от друга и бортом 15 см. Специальный лубрикатор должен быть оборудован самоуплотняющимся сальником, отводом с трехходовым краном и манометром. С  Рисунок 2 кважинный лубрикатор предназначен для герметизации устья скважины при спуске приборов (манометр, пробоотборник и пр.) и для проведения соответствующих гидродинамических и геофизических исследований нефтяных, газовых, газоконденсатных скважин, а также для депарафинизации (скребкование) колонны насосно-компрессорных труб (НКТ). Необходимость применения лубрикатора обусловлена большими устьевыми давлениями. Лубрикатор состоит из корпуса (1), который устанавливается на верхний фланец буферной задвижки (2) устьевой арматуры. Размеры корпуса должны позволять размещение в нем спускаемого прибора или устройства (3). На верхнем конце корпуса имеется сальниковое устройство (крышка) (4) и кронштейн (5), удерживаемый направляющий ролик (6). Лубрикатор имеет спускной краник (7) и уравнительный отвод (8). Установка депарафинизации скважин (УДС) предназначена для механической очистки внутренних поверхностей насосно-компрессорных труб (НКТ) с помощью скребка от асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на фонтанных скважинах, с УЭЦН или УВН. У  Рисунок 3 становка депарафинизации скважин позволяет постоянно поддерживать дебит скважины на оптимальном уровне. Механическая очистка скважин может осуществляться как с помощью ручного управления, так и с помощью полуавтоматического (ПАДУС) и полностью автоматического управления (лебедка Сулейманова). Задача установки – предотвращение образования парафиновых пробок и приведение скважины в состояние постоянной готовности к дальнейшей работе. К основным узлам УДС относятся: • Лебедка, которая состоит из редуктора, барабана и электродвигателя. Монтируется на раме в утеплённом блок-боксе и может эксплуатироваться в умеренных и холодных климатических условиях. Барабан снабжён ручным колодочным тормозом, позволяющим регулировать скорость движения скребка при его спуске под своим весом в скважину и подъёма из скважины. В состав лебёдки входит станция управления. • механический счётчик, устанавливаемый на лебёдке, в зависимости от модификации, который позволяет точно отслеживать метраж глубины скважины в процессе спуска скребка; • лубрикатор, предназначенный для ввода в НКТ скребка с грузом при спуске его в скважину и устанавливаемый на буферную (лубрикаторную) задвижку; • проволока, необходимая для спуска скребка в скважину; •  Рисунок 4 скребок с грузом (динамический скребок), который позволяет снять парафин с поверхности колонны насосно-компрессорных труб. В состав лебёдки некоторые предприятия устанавливают индукционный сигнализатор положения, который позволяет остановить установку после возвращения скребка в верхнее исходное положение. Вал электродвигателя соединён с быстроходным валом редуктора через муфту. Барабан лебёдки насажен свободно на неподвижную втулку рамы и через храповый механизм (храповик и храповое колесо) соединён с валом редуктора. Храповой механизм предназначается для защиты скребковой проволоки от сматывания. При спуске скребка электродвигатель вращает вал редуктора с храповым колесом против часовой стрелки. Под действием груза проволока натягивается и барабан лебёдки также вращается против часовой стрелки. При спуске скребка в скважину, оператор должен следить за счетчиком глубины и управлять лебедкой. Спускать скребок при неисправном счетчике глубины ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Скребок нужно опускать и поднимать со скоростью не более 100 м/мин, последние 50 м – на самой низкой скорости не более 1 м/с. Перед спуском в скважину скребок (фреза) в сборе с утяжелителем должен быть прикреплён к скребковой проволоке УДС. Далее, под действием веса утяжелителя, при вращении барабана подвешенный на проволоку скребок опускается в скважину на глубину ниже интервала очистки. Во время спуска скребка ножи, благодаря наклонным пазам, смещаются вверх, по причине чего, диаметр скребка становиться меньше, чем внутренний диаметр очищаемой трубы, что позволяет скребку спуститься вниз без трудностей. По достижении скребком заданной глубины установку депарафинизаци включают «На подъём» и скребок начинает подниматься. При этом ножи скребка цепляются режущими кромкам за очищаемые отложения АСПО, ножи по направляющим пазам двигаются вниз и раскрываются в рабочее положение. Диаметр скребка с ножами в рабочем положении меньше внутреннего диаметра НКТ, что создаёт зазор, необходимый для предотвращения заклинивания скребка во время чистки. Скребок, двигаясь вверх, начинает очищать внутреннюю поверхность НКТ, а очищаемые отложения АСПО остаются на месте, не создавая пробки по ходу очистки, и далее вместе с продукцией скважины поступают на поверхность. После окончания глубинных работ на скважине необходимо привести всю запорную арматуру в соответствии с режимом работы скважины. Установка депарафинизации предназначена для полностью автоматической работы по механической очистке внутренних поверхностей насосно-компрессорных труб (НКТ) с помощью скребка от асфальто-парафиновых отложений на скважинах с электроцентробежными насосами. Установка для депарафинизации труб скребками может использоваться в качестве автоматической парафинорезки для шаблонирования и депарафинизации скважин перед спуском глубинных приборов, а также как устройство для очистки колонны НКТ. Задача установки: предотвращение образования парафиновых пробок и приведение скважины в состояние постоянной готовности к дальнейшей работе. Преимущества установки: • Чистка возможна в двух режимах: автоматическом и полуавтоматическом. В полуавтоматическом режиме оператор управляет спуском, подъёмом и остановкой скребка через шкаф управления; • Увеличенная ёмкость барабана для скребковой проволоки — до 3000 метров; • Двухступенчатая сальниковая головка с уплотнением из высокопрочного графитонаполненого политетрафторэтилена с силиконовой пропиткой (рабочая температура от -70°C до +270°C) с высоким сопротивлением раздиру — это позволяет использовать установку в фонтанирующих скважинах с большим буферным давлением, а также в условиях Крайнего Севера; • Автоматический подогрев лубрикатора, устьевой арматуры и станции управления греющим кабелем — оператор выставляет на термоконтроллере станции температуру внешней среды и шкафа, при которых начинается подогрев. Принцип работы: • При первом запуске в автоматическом режиме скребок поднимается до верха скважины и фиксируется датчиком верхнего положения скребка (ДВПС). Датчик срабатывает независимо от начального положения скребка — перед чисткой скребок может находиться на любой глубине. • Когда скребок достиг верха скважины, установка запускает цикл очистки: спускает скребок на глубину чистки и поднимает его к верху скважины. • Во время чистки датчик натяжения проволоки: Предотвращает разматывание проволоки; Защищает от обрыва проволоку при подъёме. • После цикла очистки станция паркует скребок — спускает его на заданную глубину парковки. Парковка помогает избежать проблем, связанных с нахождением скребка в лубрикаторе. • Следующие чистки запускаются автоматически по расписанию и не требуют участия оператора. ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С АСПООдними из наиболее распространённых и перспективных методов предупреждения образования отложений, а также их удаления являются химические методы борьбы. Существуют различные виды закачки химических реагентов, которые основываются на дозировании в добываемую продукцию химических соединений, включающие ингибиторы, применяемые для предотвращения образования АСПО, и растворители – для удаления, сформированных отложений на внутренних поверхностях нефтепромыслового оборудования. Эффективность данного метода высокая, не смотря на большие экономические затраты. Химическим методом депарафинизации нефтепромыслового оборудования путём удаления образовавшихся отложений является применение растворителей. Использование растворителей ускоряет процесс растворения и диспергирование АСПО и увеличивает МОП скважин, за счёт эффективной и полной очистки внутренней поверхности НКТ и оборудования, а также её гидрофилизации. Ассортимент растворителей, которые используются на отечественных месторождениях и зарубежных представляет собой несколько классов составов и включает: органические растворители, выступающие в качестве индивидуальных (толуол, сернистый углерод, дихлорпропан); природные органические растворители (газоконденсат, газовый бензин, пироконденсат); органические смеси, включающие несколько классов соединений, производимых на нефтеперерабатывающих заводах (лёгкая нефть, керосиновая фракция, уайтспирит, абсорбент, нефтяной сольвент); смесь органических соединений с ПАВ; растворители и удалители на водной основе, а также многокомпонентные смеси. Борьба с АСПО при помощи реагентов Максимальная эффективность борьбы с АСПО достигается путём правильной закачки химических реагентов в скважину. Дозирование ингибиторов и растворителей отложений может осуществляться с помощью погружного скважинного контейнера (ПСК). Конструктивная особенность ПСК заключается в том, что секции контейнера регулируются и настраиваются под параметры работы скважины, которая вышла в ремонт. Регулирование осуществляется в течение 5-10 минут перед спуском устройства. Использование контейнера позволяет дозировать ингибитор в требуемых минимальных концентрациях. Химический реагент при этом будет совместим с попутно добываемой жидкостью, минерализация которой может меняться. Устьевой блок подачи реагента это: малогабаритное оборудование, предназначенное для хранения от 0,4 до 1 м3 и небольших подач (до 2,5 л/час) химического реагента. Изготавливают два вида исполнения: общепромышленное и взрывобезопасное. Трубопровод состоит из внутреннего полипропиленового, полиэтиленового или стального канала, двойной стальной оплетки, изготовленной из высокоуглеродистой металлической проволоки, полипропиленового или полиэтиленового покрытия. Применяются в насосных дозировочных установках для подачи ингибитора в скважину, для перекачки агрессивных жидкостей. Также можно применять устройство для подачи химического реагента в затрубное пространство (капельница). При удалении отложений из насосно-компрессорных труб и обсадной колонны (в случае отсутствия давления в затрубном пространстве) в технологическую схему включается только АКН с индивидуальным насосом; обвязка затрубного пространства с автоцистерной осуществляется с помощью труб или гибкого шланга по закрытой системе. При наличии противодавления в затрубном пространстве скважины, а также для удаления смолопарафиновых осадков из ее призабойной зоны, для создания оторочки из нефтеотмывающей жидкости при переводе скважины под нагнетание воды, в технологическую схему включаются АКН в паре с агрегатом ЦА-320, переоборудованным для закачивания легких углеводородных жидкостей. Технологический процесс обработки скважин компонентами бензина состоит из следующих операций: • Доставки реагента. • Расстановки техники и вспомогательного оборудования у устья скважин с учетом требований техники безопасности и пожарной безопасности. • Монтажа, опрессовывания обвязки нагнетательной линии агрегата с затрубным пространством скважины. Перед закачиванием реагента в скважину необходимо: • Разгерметизировать затрубное пространство до атмосферного давления через угловой вентиль. • Объем закачиваемого реагента для одноразовой эффективной обработки НКТ конкретной скважины рассчитывается с учетом количества нефти в затрубном пространстве скважины (до приема насоса) и в трубах. Очистка насосно-компрессорных труб от смолопарафиновых отложений (после закачивания бензина в затрубное пространство) осуществляется путем пуска скважин в работу. Задавливание реагента в пласт производится из расчета 1,0-1,5 м3 на один метр толщины обрабатываемого пласта, но не менее 5 м3 на одну скважино-операцию. Термохимический метод обработки (ТХО) Пермская компания ЗАО «ПОЛИЭКС» предложила нефтегазовой отрасли свою комплексную технологию термохимической обработки (ТХО) с целью удаления АСПО. Технология ТХО предназначена для удаления АСПО путем промывки скважин горячими водными растворами технических моющих средств в комплексе с добавками специальных ПАВ (температура — 55-60°C). Водные растворы готовятся непосредственно на скважине, с использованием пресной воды и способны заменить собой горячие промывки скважин нефтью. Особо отметим, что водные растворы ПАВ являются более экологически чистыми и безопасными, чем нефть и растворители, применяемые в других технологиях удаления АСПО. Данная схема борьбы с АСПО прошла апробацию на месторождениях и показала свою способность не только обеспечивать удаление, но и предупреждать дальнейшее выпадение АСПО на стенках НКТ — как металлических, так и футерованных полиэтиленом. Комплексная технология является совместной разработкой ЗАО «Полиэкс» и ООО «ПермНИПИнефть» и базируется на применении трех химреагентов. Это, прежде всего, твердый реагент ТМСП-3, а также концентрированный ПАВ ГФ-1 и комплексный реагент ПОЛИПАВ. Отличительной особенностью технологии является обработка работающей скважины независимо от обводненности нефти и минерализации попутно добываемой воды. Схема технологического процесса ТХО включает с себя три этапа: На первом этапе, задача которого — подготовить скважину к обработке, в затрубное пространство закачивается расчетное количество водного раствора ПАВ концентрата ГФ-1 марки К, нагретого до 60°С. Закачка реагента ГФ-1 проводится с целью удаления пластовой воды (поскольку реагент ТМСП-3 при реакции с пластовой водой выпадает в осадок) и прогрева нефтепромыслового оборудования. Расход реагента зависит от марки и составляет 2-3 кг на 1 м3 пресной воды. На втором — основном этапе ведется диспергирование и отмыв поверхностей от АСПО. Для этих целей готовится 1,5-2- процентный водный раствор ТМСП-3, для чего в емкость с горячей пресной водой (60°С) небольшими порциями добавляется расчетное количество реагента ТМСП3. Горячий раствор ТМСП-3 закачивают в скважину через затрубное пространство на минимальной скорости насосного агрегата. На третьем этапе осуществляется удаление продуктов реакции с ингибированием поверхностей оборудования с целью предотвращения образования АСПО в дальнейшем. Для этого в затрубное пространство закачивается нагретый до 60°С раствор ПОЛИПАВ-81, который готовится из расчета 5 кг на 1 м3 пресной воды. Расчет объемов рабочих растворов производится с учетом глубины отложения АСПО и в среднем составляет 10- 15 м3 по каждому этапу технологического процесса. Технология позволяет за счет варьирования объемов закачки реагентов обеспечить эффективность обработки на скважинах с различным составом АСПО, независимо от соотношения в них смол, парафинов и асфальтенов. БИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С АСПОВыделяют также микробиологические методы удаления АСПО, которые основаны на жизнедеятельности бактерий в углеводородной среде. Данные методы можно сравнить с химическими, однако микробиологические являются более лёгкими в выполнении. Ограничениями использования способа очистки являются специфичные условия, в которых могут существовать микробы. Однако разрабатываемые месторождения отличаются по показателям и условиям разработки. Парафиновые отложения могут вызывать такие проблемы, как блокировка потока, вследствие закупорки трубопроводов; увеличение вязкости жидкости; технически сложное удаление отложений; проблемы утилизации накопленного парафина и др. Поэтому на практике применяют методы предупреждения и удаления АСПО, которые дополняют друг друга. Микробиологический метод обработки продукции скважин основан на использовании бактерий для уничтожения отложений парафина и асфальтенов. Технология является экологически чистой и заключается в использовании микробной ассоциации углеводородоокисляющих бактерий, которая трансформирует отложения АСПО. Натуральные аэробные и анаэробные микроорганизмы подаются в скважину или ПЗП, где бактерии используют углеводороды нефти, как единственный источник питания, стимулирующий их рост. Раствор выдерживается в месте обработки скважины 5-7 суток. В течение жизнедеятельности микроорганизмы начинают выделять в среду органические кислоты и ПАВ, что способствует удалению полярных АСПО. Длинные углеродные цепи парафина расщепляются, образуя «легкий» парафин. Закаченные в пласт микроорганизмы метаболизируют углеводороды нефти и выделяют полезные продукты жизнедеятельности: спирты, растворители и слабые кислоты (монокарбоновая, уксусная, муравьиная и др.), которые приводят к уменьшению вязкости, 64 понижению температуры текучести нефти, а также удаляют парафины и включения тяжёлой нефти из пористых пород, увеличивая их проницаемость; биополимеры, которые, растворяясь в воде, повышают её плотность, облегчают извлечение нефти при использовании технологии заводнения; биологические ПАВ; газы, которые увеличивают давление внутри пласта и способствуют вытеснению нефти к стволу скважины. Применение микробиологических обработок способствует тому, что парафин в системе нефтедобычи меняет свои физические свойства и повторно не кристаллизуется, вязкость парафинистой нефти снижается, что приводит к пропорциональному снижению её плотности. Вещества, которые образуются в результате жизнедеятельности организмов, способных окислять углеводороды нефти, обладают комплексом разрушающих, отмывающих и ингибирующих свойств АСПО. Технологическим эффектом применения методов является увеличение МОП, а частота обработок скважины варьируется от 4 до 12 месяцев. МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АСПОПрофилактические методы по замедлению образования и накопления отложений необходимы для достижения безаварийной работы нефтепромыслового оборудования. На выбор наиболее подходящего метода влияют свойства нефтяного пласта, а также режим работы скважины. Практика показывает, что применение методов по предупреждению образования АСПО оказывает положительное влияние на стабильность работы внутрискважинного оборудования. При этом экономические показатели улучшаются в связи с уменьшением затрат на разработку. Применение защитных покрытий Применение специальных защитных покрытий для поверхностей труб является технологическим методом предупреждения АСПО, который применяется на многих месторождениях. Различными исследованиями ученых было установлено, что шероховатость поверхности труб обсадных и подъемных колонн способствует образованию и накоплению отложений. Использование данных покрытий еще на проектной стадии разработки позволяет сделать внутреннюю поверхность труб гладкой и замедлить накопление АСПО, которые будут легко смываться движущимся газожидкостным потоком. При изменении свойств поверхности эффект снижения скорости образования отложений достигается по двум механизмам: непосредственное снижение шероховатости поверхности труб, а также изменение полярности материала стенки. Широко применяются полярные (гидрофильные) материалы, обладающие гладкой поверхностью, диэлектрической проницаемостью 5-8 единиц и низкой адгезией, такие как стекло и стеклоэмали, бакелит, эпоксидные смолы, полиамиды и др. Чем выше полярность (гидрофильность) материала, контактирующего с нефтью, тем ниже сцепляемость АСПО с поверхностью контакта. Стекло и стеклоэмали представляют собой полярные материалы, обладающие высокой адгезией к материалам из стали, а также низкой сцепляемостью к парафинам. Применение НКТ с покрытием из фритты ЭСБТ-9 (эмалевое) было использовано на сложных месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», и после эксплуатации в течение более 400 суток, удовлетворительная средняя наработка труб составила 416-740 суток, НКТ без покрытия – 91-187 суток. На месторождениях «Газпромнфеть-Восток» и «Лукойл-Западная Сибирь» успешно применялась технология Majorpack для защиты погружного оборудования от коррозии и парафиновых отложений в скважинах. Антикоррозионные покрытия состоят из интерметаллидного слоя, который 34 является протекторной защитой и наносится на НКТ методом диффузионного цинкования. Поверх протектора наносится многокомпонентный полимер (барьерная защита), который обладает гидрофобными свойствами и снижает вероятность отложения парафинов на стенках НКТ. При использовании защитного покрытия на месторождениях на рабочей поверхности труб не было выявлено механических повреждений, следов коррозии, а также отложений АСПО. На месторождениях предприятия «Лукойл-Западная Сибирь» технология Majorpack позволила увеличить МРП до 1400 суток, также не было зафиксировано случаев отказа оборудования. Физические методы Физические методы предупреждения образования асфальтосмолопарафинов основаны на исследовании структуры и свойств отложений, а также на механизме их образования. Они включают в себя тепловые методы, воздействие электрических, магнитных и акустических полей. Тепловые методы предотвращения выпадения парафинов заключаются в обработке скважин температурой, превышающей температуру плавления парафина. Для этого используются специальные источники тепла, которые размещаются в зоне отложения парафинов. Производится прокладка линий парового или электрического подогрева трубопровода, которые применяются вместе с теплоизоляцией. Акустические методы борьбы с АСПО являются вибрационными методами, применяемыми для предупреждения и удаления отложений. Методы основаны на создании ультразвуковых и низкочастотных колебаний в области парафинообразования, тем самым воздействуя на кристаллы парафина, вызывая их микроперемещения и разрушение. Выделяющийся из нефти парафин не оседает на поверхности труб и уносится нефтяным потоком. Передача энергии колебаний в ПЗП происходит по колонне НКТ, насосных штанг и эксплуатационной колонне через жидкость, за счет продольных упругих волн, которые возникают в подземных металлических конструкциях. Данный тип преобразователя основан на силовом взаимодействии переменного магнитного потока, создаваемого электромагнитом, и магнитным полем постоянных магнитов. Измерение параметров производится с помощью датчиков и системы регистрации и обработки электрических и механических данных. Одним из наиболее перспективных физических методов предупреждения образования АСПО является магнитная обработка с использованием специальных магнитных устройств. Влияние магнитного поля, создаваемое данными устройствами, приводит к изменению физико-химических свойств газожидкостной смеси. Сущность метода заключается в перекачке водонефтяной эмульсии через рабочий зазор магнитного контура, вследствие этого происходит резкое увеличение числа центров кристаллизации парафинов за счет разрушения агрегатов природных ферромагнитных микрокристаллов железа. В результате кристаллы парафина выпадают в виде тонкодисперсной, объёмной устойчивой взвеси. Скорость роста отложений уменьшается пропорционально уменьшению средних размеров, выпавших совместно со смолами и асфальтенами в твёрдую фазу кристаллов парафина. Действие магнитного поля при этом не изменяет химический состав водонефтяной эмульсии, но изменяет поверхностную активность асфальто-смолистых комплексов (АСК) так, что находящиеся вокруг молекулы углеводородов образуют более упорядоченную и уплотненную упаковку. Снижается взаимодействие АСК с кристаллизующимися парафинами, уменьшается их экранирующий эффект. Обеспечивается равномерное распределение парафинов между АСК, которое замедляет рост размеров частиц АСПО. Отложения, обработанные магнитным полем, выносятся потоком на устье и отделяются от нефти при дальнейшей технологической подготовке. Метод влияния магнитного поля с использованием активатора магнитного скважинного (АМС) для предупреждения отложений АСПО достаточно простой в эксплуатации, не нарушает технологический процесс, не ухудшает выход скважин на режим. Также данный метод предназначен для предотвращения отложения солей и коррозии на стенках НКТ. Метод обработки водонефтяной эмульсии имеет ряд достоинств: 1. Снижение интенсивности образования АСПО до 90%, а также солеотложений до 45%, снижение вероятности образования гидратных пробок в 3-5 раз. 2. Вода, обработанная магнитным полем, обладает пониженной коррозионной активностью, вследствие этого уменьшается скорость коррозии почти в 2 раза при первичной обработке водных систем. Непрерывное воздействие магнитного поля на замкнутые системы циркуляции практически полностью исключает возникновение коррозии. 3. Увеличение приемистости нагнетательных скважин, так как обработанная магнитным полем вода снижает набухаемость глин в ПЗП. Химические методы Наиболее прогрессивным методом предупреждения образования АСПО является применение химических реагентов. Метод является эффективным и действенным, так как способствует защите всего нефтепромыслового оборудования месторождения, включая систему сбора и транспорта углеводородного сырья. Химический метод базируется на дозировании специальных реагентов в добываемую продукцию, что способствует уменьшению или полному предотвращению образования отложений. Для предупреждения образования асфальтосмолопарафиновых отложений применяются ингибиторы, действие которых основано на адсорбционных процессах, происходящих на стадии фазового перехода компонентов из жидкого состояния в твердое. По механическому воздействию на АСПО ингибиторы разделяются на смачивающие (гидрофилизирующие), модифицирующие, депрессаторы и диспергаторы, а также реагенты комплексного действия. Добавление ингибирующих химических соединений в нефть способствует образованию дисперсной фазы и выносу дисперсных частиц газожидкостным потоком. Некоторые из реагентов дробят формирующиеся молекулярные группы, тем самым предотвращая образование центров кристаллизации отложений. Другие ингибиторы создают на поверхности центров кристаллизации обволакивающий энергетический барьер, который препятствует их сближению и формированию частиц, задерживая рост кристаллов. Подача ингибиторов отложений в скважины осуществляется периодической обработкой НКТ, либо непрерывной дозированной подачей химических реагентов. Периодическая закачка (задавка) ингибитора предполагает подачу раствора определенного объема один раз при помощи насосного агрегата через затрубное пространство скважины без подъема ВСО. Однако вынос реагента таким способом будет осуществляться непродолжительно и неравномерно. Непрерывное дозирование реагента осуществляется с помощью наземных дозировочных устройств типа УДХ, БДР, УДР при закачке ингибитора в затрубное пространство скважин. Наибольшей эффективностью обладает технология дозирования реагента через капиллярную трубку, непосредственно на прием насоса. ЗАКЛЮЧЕНИЕВыбор того или иного метода борьбы с АСПО основывается на тщательном изучении свойств добываемой продукции, её поведении в пластовых условиях, скважине и наземном оборудовании. Выбор конкретных химических реагентов базируется на точном знании состава АСПО, механизма его формирования и исследовании выбранного химического реагента (композиции реагентов) в условиях лаборатории на применимость к конкретному составу отложений. Проанализировав затраты на осуществление всех применяемых методов борьбы с АСПО можно сделать следующие выводы: рекомендации для того или иного метода борьбы с АСПО должны осуществляться индивидуально для каждой конкретной скважины, используя сведения о её эксплуатации и анализируя затраты на ведение профилактических работ по АСПО; приоритетным направлением в борьбе с АСПО должно быть применение наиболее экономичных методов, не требующих больших материальных и трудовых затрат. Наиболее эффективно применение комбинированных методов с химическим методом борьбы с АСПО, а также с применением методов предупреждения образования АСПО. Список использованных источников:Насыбуллина А.Ш., Рахматуллина Г.М., Пивсаева Е.В., Шарафутдинов Р.Р., Дмитриев Д.В. Опыт применения удалителя парафиоонотложений СНПХ-7р-14А и ингибитора парафиноотложений СНПХ-7821 на добывающих скважинах Ванкорского месторождения// Территория нефтегаз. 2017. №1-2. С.58- 64. Красноярова Н.А., Ященко И.Г., Серебренникова О.В. Распределение вязких и парафинистых нефтей по площади и разрезу отложений юго-востока Западной Сибири // Известия Томского политехнического университета. – 2015. – Т. 326. – № 2. – С. 70–79. Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. – ООО «НедраБизнесцентр», 2000. – 653 с. Петрова Л.М., Форс Т.Р., Юсупова Т.Н., Мухаметшин Р.З., Романов Г.В. Влияние отложения в пласте твердых парафинов на фазовое состояние нефтей в процессе разработки месторождений // Нефтехимия. 2005. Т.45. №3. С. 189-195. Иванова, Л.В. Асфальтосмолопарафиновые отложения в процессах добычи, транспорта и хранения / Л.В. Иванова, Е.А. Буров, В.Н. Кошелев // Электронный научный журнал “Нефтегазовое дело”. - 2011. - №1. – С. 268 –284. Тронов В.П. Механизм образования смоло-парафиновых отложений и борьба с ними/ В. П. Тронов – М.: Недра, 1969. - 192 с. Учет особенностей образования асфальтеносмолопарафиновых отложений на поздней стадии разработки нефтяных месторождений / М.Ш. Каюмов, В.П.Тронов, И.А. Гуськов, А.А. Липаев // Нефтяное хозяйство. –2006. – №3. – С. 48-49. Коробов Г.Ю. Исследование влияния асфальто-смолистых компонентов в нефти на процесс образования асфальтеносмолопарафиновых отложений / Г.Ю. Коробов, М.К. Рогачев // Нефтегазовое дело. – 2015. – №3. – С. 162-173. Зависимость состава асфальтосмолопарафиновых отложений от степени обводненности нефти / Е.В. Кирбижекова, И.В. Прозорова, Н.А. Небогина, А.А. Гринько, Н.В. Юдина // Нефтехимия. – 2016. – Т. 56, № 5. – С. 539–544. Углеводородный состав и структурные характеристики смол и асфальтенов нафтеновых нефтей севера Западной Сибири / Г.С. Певнева, Е.А. Фурсенко, Н.Г. Воронецкая, М.В. Можайская, А.К. Головко, И.И. Нестеров, 98 В.А. Каширцев, Н.П. Шевченко // Геология и геофизика. – 2017. – Т. 58, № 3-4. – С. 522-532. Булатов А.В., Кусов Г.В., Савенюк. Асфальто-смоло-парафиновые отложения и гидратообразования: предупреждение и удаление. – Краснодар: ООО «Издательский Дом – Юг». Т.1. – 2011. – 348 с. Гасанов Ф. А. Способы борьбы с АСПО на Советском нефтяном месторождении / Ф. А. Гасанов ; науч. рук. Л. В. Шишмина // Проблемы геологии и освоения недр : труды XXIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина, Томск, 8-12 апреля 2019 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — Т. 2. — [С. 81-82]. Гарифуллин И.Ш. Эффективность примененная специального погружного устройства для предупреждения асфальтосмолопарафиновых отложений в скважинах// Нефтяное хозяйство. - 2005.-№12. -С. 45-47. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||