работа. Н Тихонов. Так жили в те дни. Так жили в те дни

Скачать 1.65 Mb. Скачать 1.65 Mb.

|

|

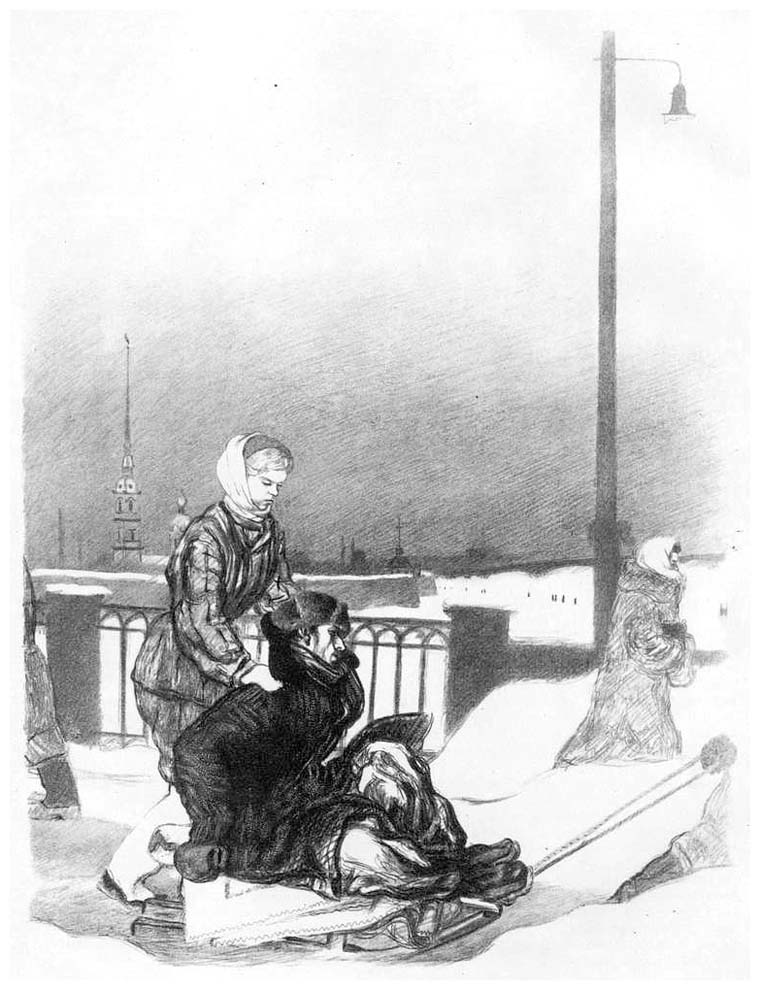

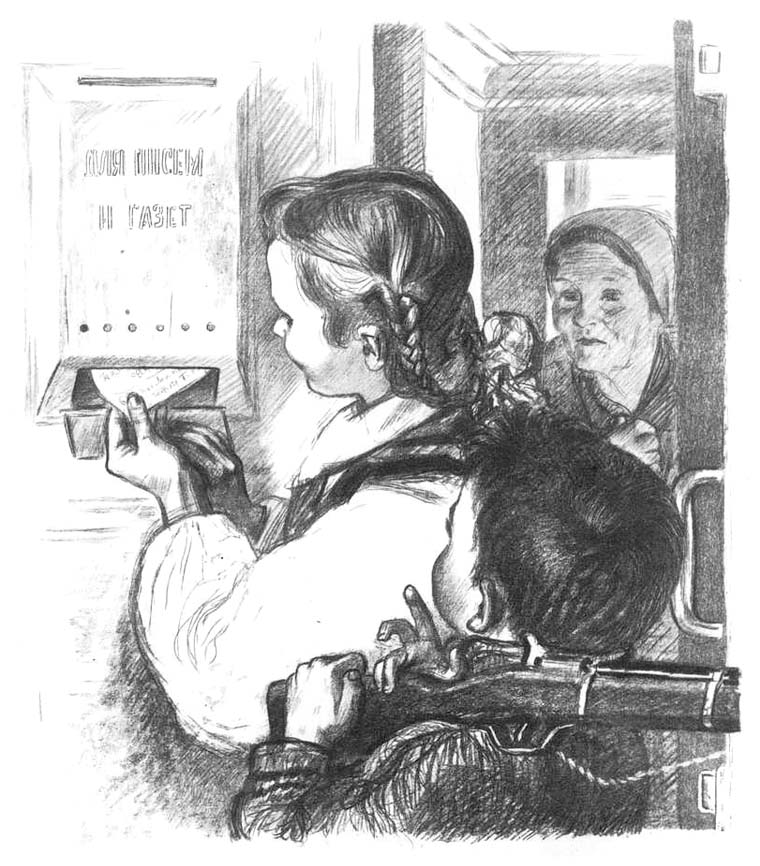

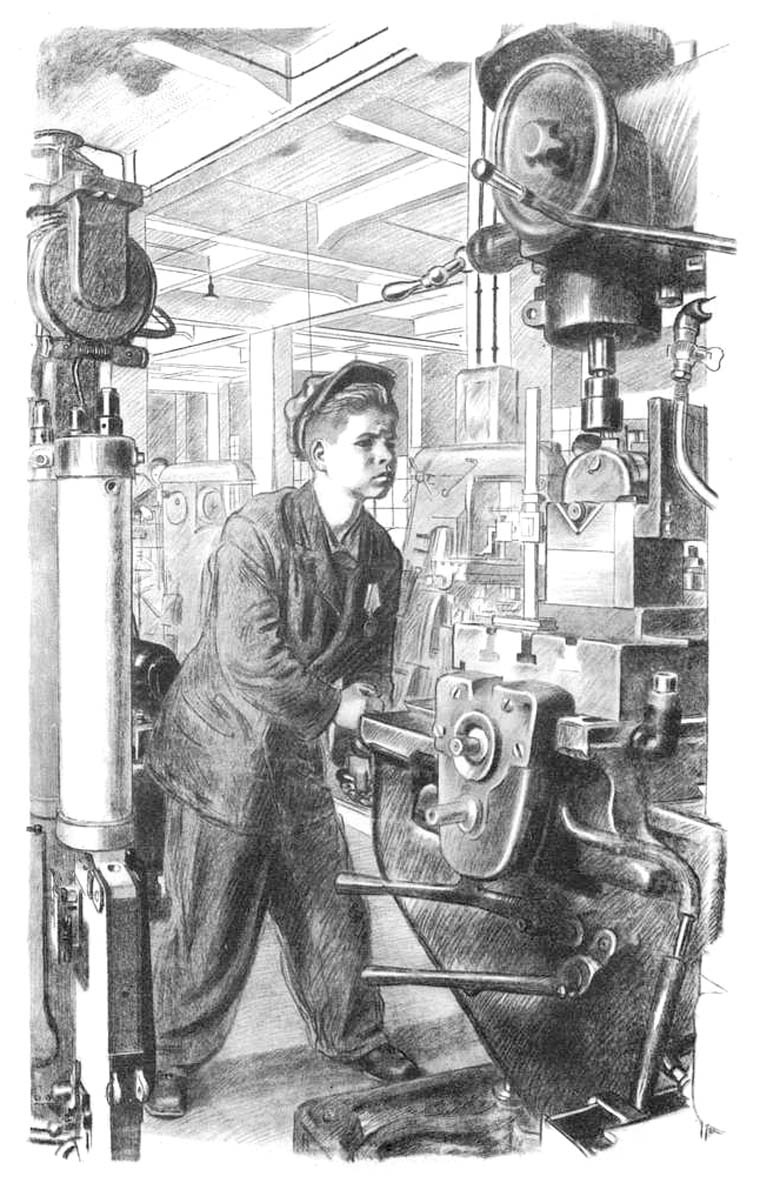

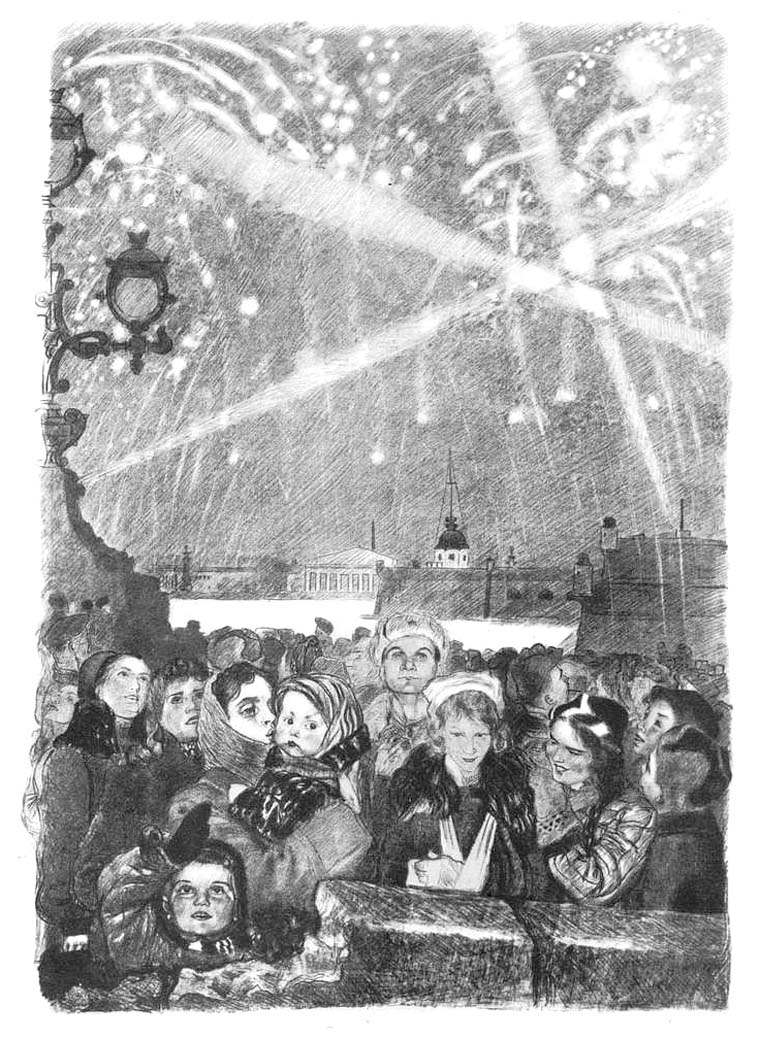

Н.Тихонов. Так жили в те дни О, эти солнечные, яркие, полные морозного хруста, морозного ветра дни первой блокадной зимы! Прелесть садов с ветвями, заваленными снегом, осыпанными сверкающим инеем, как будто природа хотела нарочно подчеркнуть, как великолепна ее зимняя жизнь и как мрачна жизнь осажденного города. Закат на Неве. Огненный шар солнца уже потух за туманом. На всем лежат мертвые синие тени. Корабли, зимующие на реке, как будто брошены людьми, палубы пустынны. Сугробы снега лежат на набережной — на ней нет ни души. Редкая цепочка людей идет через реку медленно-медленно, как будто они боятся сделать быстрый шаг. Они не могут его сделать. Они бредут, как призраки, закутавшись до глаз, Вьюга заметает их следы. В городе нет хлеба, нет топлива, нет света, нет воды. Сюда, к Неве, к полынье у каменного спуска, идут за водой женщины и дети. Они похожи на эскимосов, так тяжелы их одежды. Они надели на себя все теплые веши, и им все-таки холодно, нестерпимо холодно, потому что они ослабели от голода. Но они идут за водой, чтобы принести ее домой, в свои темные квартиры, где на стенах атласный иней и сквозь разбитые окна в комнаты наметен снег. Ледок хрустит в пустых кухнях. Женщины и дети ставят на санки ведра, бидоны, чайники, детские ванночки, жестяные большие коробки, котелки, кастрюли — все годится, во все можно налить воду, такую ледяную, что страшно к ней притронуться. Сил нет спуститься сразу к реке по скользким ступеням, на которые непрерывно выплескивается вода из рук усталых и слабых водонош. Вода эта сразу замерзает слоями один на другом, неровными, толстыми, скользкими. Мученье только спуститься по такой лестнице. А надо еще поднять наверх тяжелое ведро, которое оттягивает руки, надо поставить его на сани и сани притащить домой, а дом — у Исаакиевского собора, а то еще дальше. Девочки, жалея матерей, спускаются с чайниками, цепляясь за промерзшие каменные стенки, набирают воду, поднимаются и льют из чайников воду в ведра. Сколько раз надо спуститься с чайником, тащить его обеими руками, возвращаясь, потому что он очень тяжел, этот неуклюжий чайник! Снежные наросты от пролитой воды появляются на одежде. Ветер превращает их в лед. Пар идет изо рта. Люди дышат широко раскрытыми ртами. То, что было веселой забавой в иные времена, теперь стало адски трудным делом. Вода! Вы открываете кран, и льется белая струя, льется без конца. Вы открываете краны горячий и холодный, и ванна наполняется голубоватым сумраком, который пьянит вас теплотой. И так приятен после ванны крепкий горячий чай с вареньем! Это так просто — если засорился кран, вы звоните, и к вам приходит водопроводчик, молодец шутливый, высокий, ловкий. Он вмиг исправит ваши краны и трубы. И вот ничего этого нет. Умерли все краны, все трубы мертвы, Враг окружил город блокадой, враг хочет уморить ленинградцев голодом, заставить их роптать. Но каждый день целые процессии шли по городу за водой, жуткие, длинные, — это шли непобедимые ленинградцы, которых ничто не могло сломить.  Путь в стационар На пустынной набережной я увидел лошадь, которая кланялась Петропавловской крепости. Она так аккуратно кланялась, что я пошел к лей, чтобы посмотреть, в чем дело. Лошадь была такая тощая, что кожа на ней была почти прозрачная. Она была запряжена в сани. Возница куда-то ушел, Там, где он ее оставил, было набросано на снегу немного сена, совсем немного. Лошадь видела эти клочки пожелтевшего холодного сена. Она не могла нагнуться и взять их. Она набиралась сил, становилась на колени, одним резким движением хватала травники и, встав, жевала их долго-долго. Потом она набиралась снова сил, снова становилась на колени и снова хватала сено большими дрожащими губами, сморщив морду. Потом она стояла отдыхая, тяжело дышала, качаясь на несуразно длинных и тонких ногах, В те дни я видел людей с красными кругами на белых щеках. Я видел людей, у которых по лицу шли зеленоватые полоски, как в тетради для арифметики, Я видел людей, у которых сквозили кости черепа сквозь тонкую кожу. Люди от голода слабели и умирали, и тогда в городе появилось новое слово: стационар. Так называлось место, куда привозили и приводили самых истощенных людей. Там их клали на чистые постели, в теплых комнатах, кормили под наблюдением врачей и давали им разные укрепляющие витамины. Человек, который чувствовал, что он слабеет, не должен был терять душевной силы. Если он терял эту душевную силу, его было труднее вернуть к жизни. Тогда, в те дни, на улицах уже нельзя было увидеть никакого транспорта. Редко-редко проходили военные грузовики, нагруженные снарядами, или автобусы, перевозившие раненых. Трамваи, автобусы и троллейбусы, занесенные до крыш снегом, со стеклами, на которых была толстая наледь, стояли и не могли никуда уйти, поточу что не было горючего. Поэтому больных возили в стационар на санках их родные или друзья. Есть в Ленинграде такая Кленовая улица. На ней почти нет домов. В одном конце возвышается большой дом военного ведомства, в другом — красный Инженерный замок, похожий на крепость. По этой улице маленькая, закутанная в три платка женщина, спотыкаясь в глубоком снегу, везла на детских саночках изможденного мужчину. Трудно было сказать, сколько ему лет, потому что он давно не брился и весь зарос колючей, мертвенно-синей щетиной. Он сидел на саночках, закрыв глаза, и через каждые три шага падал навзничь. Женщина освобождалась от веревок, за которые она тащила сани, подходила к нему, приподнимала его, и он снова сидел, страшный, как кащей, с закрытыми глазами. И снова он падал, когда женщина успевала сделать вперед несколько шагов. Прохожие молча смотрели на эту сцену и шли дальше. Наконец, когда он упал в десятый раз, женщина остановилась и впервые беспомощно посмотрела вокруг. Тогда с тротуара сошла высокая костистая женщина с упрямым выражением глубоких синих глаз, подошла к упавшему, подняла его резко, посадила н громко три раза прокричала ему в ухо: — Гражданин, сидеть или смерть! Сидеть или смерть! Сидеть или смерть! Он открыл глаза, заморгал н уселся. Больше он не падал. Так скрылись сани, увозившие его в стационар, а он все сидел, прямой, как палка.  Весна Раньше в Ленинграде говорили, смеясь, в марте: вот дворники весну делают. И правда, выходили дворники в белых передниках, с метлами и лопатами, счищали с панели снег, кололи лед на дворе и у дома, собирали снег в кучи и топили его снеготаялками. Раньше снег и лед были какими-то легкими словами, радостными, красивыми. «Бег санок вдоль Невы широкой, девичьи лица ярче роз» — так писал Пушкин о невской зиме. А теперь пришел март, и город оказался в ледяной и снежной блокаде. До второго этажа достигали сугробы, снег забился в подвалы, лед лежал на улицах толстый, как броня. Ветер нес снежную пыль, и облака ее кружили по улицам. Теперь лед и снег были врагами, которых нужно было одолеть во что бы то ни стало. А снега были целые бастионы, ледяные окопы окаймляли улицы, и казалось, никакое солнце не растопит их. А если они начнут таять, то город будет затоплен потоками грязной, мутной воды, и улицы его превратятся в ущелья, по которым будут катиться шумные реки. В город придет эпидемия, и ко всем мучениям осады прибавятся заразные болезни, лихорадки, простуды. И тогда на очистку города вышли все ленинградцы. Сначала казалось, что не хватит рук, не хватит сил, чтобы истребить это снежное царство. Голова кружилась от слабости, ноги подкашивались, рукам было невмоготу подымать тяжелые деревянные лопаты, полные снега. Но постепенно под весенним теплым ветерком, под солнечными мартовскими лучами чуть окрасились щеки, люди ожили, даже шутки появились кое-где. Молодой смех нет-нет да прорвется у девчат в зеленых ватниках, с противогазами через плечо. Дело пошло. Если взглянуть вдоль широких и прямых ленинградских улиц, то увидишь, как чернеет непрерывная толпа на километры и дружная кипит работа. Кто возит снег на санках в железных ящиках, кто сваливает снег на грузовики, кто сгребает его с грузовиков в каналы и в Неву. Растут холмы снега над еще замерзшими каналами, и уже показалась мостовая, показались тротуарные плиты. Еще быстрее заработали ленинградцы. День за днем с утра до вечера длилась битва с зимой. Зиму выгоняли с чердаков, из подвалов, из-под ворот. Скоро только в развалинах лежал, как на скалах, снег, а вокруг уже серели камни, торцы и асфальт. Это работали не гиганты, а самые обыкновенные люди, и лица их хранили следы пережитой небывалой зимы. Запавшие глаза с острым блеском, выдавшиеся скулы, морщины на лицах самых молодых. Дети, похожие на взрослых, серьезные, без смеха, с туманными, задумчивыми глазами; тонкорукие, с восковыми пальцами женщины, отдыхавшие после двух-трех ударов лома; мужчины со свинцовой кожей, похожие на полярников после необычной зимовки, — все смешались в этих толпах. Чистили и дома. В свете весеннего утра квартиры были мрачные, со стенами, потрескавшимися от сырости, закопченными от дыма печек-времянок. И вдруг по расчищенному Невскому проспекту пошел первый вагон трамвая. Люди бросили работать, смотрели, как дети на игрушку, на бежавший по рельсам вагон, и вдруг раздались аплодисменты десятков тысяч. Это ленинградцы овацией встречали первый воскресший вагон. А вожатая вела вагон и стряхивала слезы, которые набегали на глаза. Но это были слезы радости, и она вела вагон и плакала и не скрывала этих слез.  В тылу врага В залах пушкинских дворцов сидели немцы. Они выламывали мозаики из стен и потолка, упаковывали и увозили в Германию. Немцы сидели в теплых блиндажах, построенных из деревьев, вырубленных в дворцовых парках, играли в карты, пили спирт и ругали русскую зиму. Они пели песни, что они ничего не боятся на свете. Но они на самом деле боялись многого: они боялись русской артиллерии, русских танков, русского штыка и русских дорог. Дороги уходили на юг и на запад от Ленинграда. Ходили немецкие патрули, на перекрестках стояли часовые, всюду были указатели со стрелкой, направленной на Ленинград. И вот этих дорог боялись немцы, потому что там царили партизаны. Партизаны снимали бесшумно часовых, закладывали мины, и немецкие машины летели на воздух. Они минировали мосты, и поезда с разбега падали в реку, а вагоны взбегали один на другой, и ничего нельзя было разобрать в этой груде искривленного металла. А по снежным полям скользили легкие тени народных мстителей. Они не боялись ни зимы, которая была своей, родной зимой, ни немцев — чужих, страшных, звероподобных мучителей, которые сжигали деревни и вместе с избами сжигали женщин и детей. И немцам не было пощады. Народная война шла по всей Ленинградской области, как пожар, который нельзя остановить. Когда партизаны узнали, какие бедствия переносят ленинградцы, как голодают в осаде, они начали делать сбор продуктов по деревням и колхозам и собрали много. Трудно было доставить в Ленинград эти продукты через немецкие тылы, через лилию фронта. И, однако, партизаны достигли цели. Продукты грузились на сани, и составлялись отдельные обозы, которые приходили в деревни обычно к вечеру, останавливались, и лошади, сани и люди исчезали, как под землю, и на рассвете уходили в тумане дальше. Их сменял следующий обоз. Так шли обозы день за днем по территории, занятой немцами, которые и не подозревали, что такое множество саней у них под носом движется к Ленинграду. Все было так хорошо рассчитано, что ни один предатель не смог донести о том, что происходит. Самое трудное было перейти линию фронта. Но тут выручили болота. Они замерзли и хорошо держали тяжесть лошадей и саней. Русские люди знали свои места наизусть. Им не нужны были проводники, а мороз, заставлявший немцев кутаться в драные шинели и ворованное тряпье, не мог пробиться сквозь хорошие полушубки, испугать привычных к холоду крестьян. Обоз пришел в Ленинград и был встречен восторженно. Партизаны увидели, как борются ленинградцы, как непоколебимо их мужество, как поражают они врага на подступах к городу Ленина. Партизан принял сам товарищ Жданов, бессменный руководитель обороны Ленинграда, и говорил с ними об их боевых подвигах и о тактике их борьбы; он дал партизанам много советов, и они уехали обратно, чтобы рассказать у себя, в партизанском крае, что немцы будут сломлены, что Ленинград будет освобожден, Надо только непрерывно вести борьбу и наносить врагу удар за ударом. Они принесли с собой великую благодарность ленинградцев своим братьям-партизанам.  Там, где были цветы Всюду в городе, где был клочок свободной земли, выросли огороды. На иной такой огородик хоть любуйся, хоть плачь. Любуйся, с каким прилежанием люди создавали крошечные грядки, а хоть плачь — от мысли, какая горькая необходимость заставила людей это сделать. Часто я ходил мимо одного такого огородика. Был он огорожен аккуратно железными кроватями, взятыми из соседнего, разбитого бомбой дома. Работали в нем старушка, девочка и приходила еще помощница, девушка в военном, может из МПВО или из сандружинниц. Воду носили с Невы. И когда старушка распрямляла плечи, после того как она полола сорняки, она смотрела по сторонам и, наверно, удивлялась, что всю жизнь прожила тут, на Мытнинской набережной, а такое видела впервые. Там, где кругло выступал Васильевский Остров, за давно не подстригавшимися деревьями, видела она блиндажи, как на переднем крае, у блиндажей — пушки, задранные к небу, отколотые бомбой граниты набережной. И по газонам в садике ходили часовые. Старушка смотрела в другую сторону и видела черные, обожженные пожаром развалины домов. Место здесь открытое и во время отражения воздушных атак небезопасное. Кругом свирепо падали осколки зенитных снарядов. А во время артиллерийских обстрелов тут и совсем бывало страшновато. Спрятаться некуда, снаряды частенько подымали тут свои черные фонтану, и каждый раз после такого случая я с некоторой тревогой подходил к этому месту: а вдруг уже огород пуст и старушка моя где-нибудь в больнице? Но когда я видел эту согнувшуюся на своем огороде бабушку, всегда опрятно одетую, с темным платком на голове, мне становилось как-то радостно и за ее труд, и за ее уверенность в жизни и бодрость. Осенью, когда уже огородники собирали плоды трудов своих, я после долгого промежутка снова увидел знакомую старушку и разговорился с ней. Загорелая, ловкая, она маленькими морщинистыми руками срезала кочаны капусты. — Смотрите, — развернула она листья одного кочана: — капуста-то моя с начинкой! Она улыбнулась и вынула из-под листьев безобразный осколок кирпично-черного цвета, вонзившийся в капусту. — Боевая у вас, гражданка, капуста,— сказал я. — Под огнем растила, батюшка, — ответила старушка. — Моя капуста войну видела. Под огнем поливала, щи вкуснее будут. А сколько тут снарядов падало, и не сосчитать! Другой раз лежишь головой в грядках, а они, осколки-то эти, свистят, как будто все в тебя норовят. Жарко тут бывало, вон и дома подтвердят... Я взглянул на дома и тут впервые увидел, в каком они виде. Как-то я раньше не обращал внимания. Все стены были иссечены осколками, крыши пробиты, кронштейны подъездов валялись, скрученные взрывом, перед домами. Кирпич точно истекал розовой кровью, столько было у него рассеченных ран. — Что же вы такое место выбрали? — Да какое выберешь? У нас тут вокруг все одинаковы. Я так думаю, мой осколок меня найдет. Значит, все это были не мои — жива осталась. Ведь не вечно немец стрелять будет. — Скоро ему конец, не за горами, — сказал я. — Ну вот, и я так думаю. А когда здесь снова цветы будут, я буду приходить сюда отдыхать и вспоминать. Есть что вспомнить...  Письмо Первой страшной осадной зимой письма в Ленинград приходили редко. Хоть жди письма, хоть не жди, все равно трудно получить. Только по воздуху, в самолетах, шли письма. Да и в самом городе почта почти не работала. Только весной, когда в помещениях стало теплей, когда немного отдышались от зимних бедствий, вы могли притти в ваше почтовое отделение посмотреть, нет ли вам писем. — А вот подите и сами посмотрите, есть или нет вам письма, — говорила бледная-бледная, худая-худая девушка, закутанная до глаз. В углу были сложены груды писем, не разобранные потому, что некому их было разбирать. Вы шли и терпеливо просматривали конверты всех цветов и размеров и вдруг видели свое имя и свой адрес. Эго было так хорошо, что вы не удивлялись странности такой почты. Целые бригады молодежи пришли тогда на Главный почтамт помочь разобраться в накопившейся переписке. Скоро почта стала работать нормально. Опять по лестницам начали подыматься письмоносцы, отдыхая на каждой площадке, опускать в почтовые ящики почту. Письмо! Это слово звучало в те дни совсем по-новому. И новая была почта, не похожая ни на какую другую. Почта времен ленинградской осады. — Бабушка! Письмо! — кричали дети, слыша шаги письмоносца, и бросались со всех ног к почтовому ящику для писем. Оттуда вылезал маленький, сложенный парусом кусок бумаги. Это писал папа с фронта. Папа жив! Папа пишет! Это письмо читалось по многу раз, перечитывалось всей семьей, И всей семьей писался ответ. Не было в письмах того времени всего того, что писалось в мирные времена.. Никто не поздравлял с днем рождения или именин, не писали просто так — я живу так-то, а вы как? Не писали о том, как гуляли летом где-нибудь на курортах, не звали в гости. Нет, письма были суровые — с фронтов, из партизанского тыла. Письма были от тех, кто уехал в эвакуацию. От тех, кто работал в глубоком тылу на ленинградских заводах, завезенных на Урал и еще дальше. Искали в письмах пропавших родных и знакомых. С тревогой спрашивали, как жизнь в Ленинграде, сообщали мрачные вести о погибших на фронте, об убитых немецкими палачами. Все уехавшие в тыл грустили по Ленинграду, писали, как им тяжело без родного города, как им трудно без любимой Невы, без родных, которые защищают город день и ночь в смертельной опасности. Потом письма, как и люди, повеселели. А когда мы прорвали блокаду Ленинграда, многие в письмах стали проситься обратно в город. Готовы были своими руками исправлять все нанесенные немцами городу повреждения. Писали о том, каким замечательным, каким красивым сделается Ленинград после того, как немцев прогонят совсем. Письмоносцы знали своих постоянных получателей писем. Они знали, а какой квартире кто на фронте. И когда появлялись, то не бросали в ящик, а сами стучали, и когда им открывали дверь, они торжественно говорили: — Ну, вот и дождались. Вам письмо! Бывало, что тут же, при почтальоне, читалось хорошее известие и все радовались общей радостью. Чувство коллектива было очень сильно в ленинградцах. Стали они как бы породнившимися в осаде, и это чувство укрепляло силы людей и давало им мужество и бодрость.  Другой снег Снова наступила зима. И снова улицы завалил глубокий снег. Но это был уже другой снег. Он не наводил тоски на душу, да и убирали его уже обыкновенным способом — не все ленинградцы скопом, а дружинницы. Если не было обстрела, на Фонтанке у Летнего сада, в час зимнего заката было чудесно. На всем лежал тихий сумрак. Слышно было, как скрипит снег под ногой одинокого пешехода. Сквозь порозовевшие от заката деревья Летнего сада виден дворец Петра — маленький, облепленный снегом. И ставни, которыми наглухо закрыты его окна, тоже белые. Только взрывной волной раскрыло один ставень, и он с внутренней стороны оказался ярко-красным. И это ярко-красное пятно в синеватом тумане тревожно напоминает; что город в осаде, что здания его ранены и что это затишье перед бурей. Вдали, в глубине Фонтанки, встают красно-малиновые перья заката. Обволоченный дрожащим туманом тяжелый красный шар солнца точно остановлен и поставлен на гранитный пьедестал, так он неподвижен. Наплывая, его закрывает сизый дым, но снова он пробивает свой красный луч, и луч скользит по белому полю Невы, уходит в розовые тени и исчезает постепенно в голубых тенях дальнего берега. Отсюда, с мостика через Фонтанку, город кажется погруженным в полусон. Ни в одном окне нет огня. Пустынны набережные. Ветер гоняет снежную пыль по занесенным дорожкам Летнего сада. А в земле спят, глубоко зарытые от бомб и снарядов, статуи, которые всегда стояли на дорожках сада. Летом над ними шелестит трава, зимой их покрывает снег, а они спят, и им снятся весенние яркие дни, солнечные аллеи и множество веселых ленинградцев, гуляющих беззаботна с цветами в руках. Такой Летний сад снится и тем девушкам-дружинницам, что со скребками и лопатами убирают снег на мосту через Фонтанку. Их лица озабоченны. Каждая из них думает о своем. Но это уже не изможденные от голода ленинградки. Их щеки горят от мороза, снежинки тают на их волосах, глаза горят огнем молодости. Они тепло одеты в ватники и в ватные штаны, У них теплые варежки и темные береты. Им бы лыжи, и они махнули бы прямо на спуск к Фонтанке, примерились бы, крикнули и помчались бы к широкой Неве, оставляя длинный рельсовый след на нетронутом снегу. Но сейчас не до забав. Сейчас надо чистить снег, потому что некому его чистить, а в городе должен быть порядок. Но когда они прерывают работу, облокачиваются на лопаты и скребки и смотрят на закат, они чувствуют своим молодым сердцем, как прекрасен город в этих сизых, дымчатых облаках тумана, светящегося изнутри последними осколками уходящего пурпурового солнца. Они вспоминают недавние времена, когда они дружной стайкой бегали по этой набережной со школьными портфельчиками и никому из них не приходило в голову, что им придется убирать снег именно здесь в суровые дни осады. Но вот показывается грузовик с красноармейцами, Молодые, веселые лица сверкают навстречу девушкам. Озорные голоса окликают их, И вмиг задумчивость сбегает с лиц девушек, и они шутливо перекрикиваются с бойцами, кидают в них снежки и смеются. Грузовик проехал, снег убран, солнце закатилось. Идет ночь, длинная осадная ночь. Город уходит во тьму. Тишину прорезает унылый железный хрип. Первый снаряд разрывается за садом. Начался обстрел. Конец тишине.  Бой в город Да, это город-фронт. Посреди города лежит площадь Жертв Революции. Раньше она называлась Марсовым полем. Бог войны — артиллерия сегодня гремит над этой площадью, и длинные языки пламени рвутся к сумеречному небу. Клубы дыма встают по сторонам. Ветки, сорванные взрывами, усыпают мостовую. Воздух рвется на куски. Самые разные грохоты гуляют в небе и на земле. Это налет. Постылый лязг немецких самолетов над самым полем, Пикируя, немец хочет попасть в зенитную батарею. Бомба падает в стороне. Огромный столб дыма заволакивает Летний сад. Свист и рев, лязг и визг. Но девушки-зенитчицы ловят на прицел воздушного бандита. Им не до страха. Они потом будут волноваться и переживать. Сейчас они ушли в свою трудную работу. Они забыли про шутки и про друзей, про все. Они — бойцы, защищающие свой родной город. Вот он снова идет, бомбардировщик с черными крестами. Они слышат надтреснутый лязг его мотора, они засекают его курс. Он кружит над Невой и сейчас снова будет пикировать на их батарею. Но разрывы зенитных снарядов пресекают путь немцу. Вот скользнул легкий огонек, черный дым вырвался из-под хвоста, немец скользит на крыло и уходит за дома. Он не упадет в городе. У него еще большая скорость, и он вытянет из города, но рухнет где-нибудь в поле, в лесу, К себе ему не вернуться, С ним все кончено. Потом найдут его наши бойцы и увидят, как огонь долизывает остатки крыльев. Идет другой самолет. Немцы сегодня упорны. Этот вертится над районом, как бы ища минуту, когда будет перерыв стрельбы. Но орудия продолжают выбрасывать языки огня, глаза болят от напряжения. Голос девушки, выкрикивающей цифры, охрип, глаза ее сузились, стали маленькими черными горящими полосками. В шинели жарко. Каска давит на голову своей неуклюжей тяжестью. Скорей бы он бросил бомбу! Чего он медлит? Время перестало существовать. Кажется, что бой продолжается уже целый день. За Невой вспыхнули пожары. Вокруг шипенье и свист осколков. Откуда-то принесло дым. низко стелющийся по земле. Немец совсем рядом. Кажется, что он врежется в орудия. Что-то приближается, захлебываясь, ввинчиваясь в воздух. Сердце стучит, Какая-то немота овладевает телом. Будто нет ни рук, ни ног. Грохнуло невдалеке. Бомба, Что-то раскололось там, где был белый дом, старый дом за углом на Мойке. Кажется, там. Да, оттуда появляется коричневый дым. И снова бьет батарея, и снова хрипло раздается голос, называющий цифры прицела, Не ужели это в центре города? Да, вон видна статуя римского воина с мечом, памятник Суворову, вон изогнулся Кировский мост. Вой начало улицы Халтурина — и все-таки это поле битвы. Враг ушел. Прерывисто доносится сигнал отбоя. Но каждый час враг может вернуться. Надо быть начеку. Месяц, год... Пошел уже второй год. Батарея на площади всегда и боевой готовности, всегда начеку. Пройдут годы, и молодая женщина скажет своему маленькому сыну, играющему у скамейки: «А знаешь, сынок, ты спрашивал, где я воевала? Вот здесь я воевала». И маленький мальчишка оглянется с недоумением на дорожки, посыпанные песком, на клумбу с цветами и скажет разочаровано: «Здесь?» — «Да, здесь. Запомни это место, сынок. Здесь твоя мама защищала Ленинград».  В часы затишья И вот наступают часы затишья. Огромная площадь становится мирной, как деревенская лужайка зимой. Идет сероватый дымок на блиндажных труб. Блиндажи, заваленные снегом, никак не похожи на военные сооружения. Они очень мирные, напоминают домашние погреба, в которых почему-то живут девушки в военном. Даже зенитки, раскрашенные, как зебры, имеют вид игрушечный и добрый. Девушка несет таз с бельем, светящимся особой белизной, — оно белее снега. Девушка в одной гимнастерке, и на груда у нее медаль. Она подпоясана черным ремнем, и на ногах у нее высокие сапоги. И все-таки она развешивает свои рубашки и кофточки на веревке между кустами, как самая внимательная хозяйка. И белье на веревке рядом с блиндажами и пушкой говорит о другой жизни, когда на этой площади не висела доска с загадочными для пешехода цифрами «1-91», когда девушки не развешивали свое белье среди города и никто не мог рыть окопы рядом со зданием «Электротока». Я смотрю на преображенную площадь и вспоминаю, что за свою жизнь я видел на этом месте, где стоит девушка. В детстве я видел на этом месте парады гвардии. Как оловянные солдатики, пестро раскрашенные, скакали расшитые золотом гусары, уланы в черных киверах, конные егеря, драгуны, красные и синие казаки, великаны-конногвардейцы и кавалергарды с орлами на сверкающих касках. Это было всегда в мае. Потом здесь выстроили длинный барак, такой большой, что в нем можно было заблудиться. Это был первый в городе кинотеатр «Гигант», и я сидел перед экраном и смотрел, как на меня мчались автомобили выше двухэтажного дома. Рядом с кинотеатром стоял маленький павильон, и в нем можно было видеть в длинную трубу звезды и луну, видеть днем — это походило на сказку! Потом я помню на этой площади множество народа и десятки красных гробов, Это были похороны жертв Февральской революции. Над их могилой встали плиты неоконченного памятника. В 1919 году в скверный осенний день здесь начали рыть траншеи, ожидая боя па улицах, если ворвется Юденич. И маленький человечек, архитектор памятника, не позволил рыть ход сообщения, чтобы не повредить памятник. Он говорил: «Отведите ход в сторону. Враги сгниют, а этот памятник останется навсегда. Враг не будет здесь...» ...И вот сегодня все поле превратилось в позицию. На этой позиции живут, как на любом пункте фронта. Девушка ходит меж блиндажей, как по полю, как будто вокруг лес, а не дома столетней древности. Пушки стреляют с этой позиции, как будто не обращают внимания, что мимо идет трамвай и много пассажиров стоят на площадках и видят войну в центре своего города. И все смотрят с благодарностью на эту героическую батарею, на которую сыплются бомбы и снаряды. И все смотрят с улыбкой, хорошей и простой понимающей улыбкой, на маленькую девушку, которая несет на плече таз и у которой на шапке красная звездочка, а на груди медаль за оборону Ленинграда.  Девушки на крыше Просыпается ленинградец на рассвете, слышит — точно далеко топором ударили четыре раза. Он уже знает, что это такое. Смотрит на часы. Еще поспать можно часок. Нет, уж не поспишь. Через мгновение слышит он четыре шипения, потом четыре точно громовых удара, во это не молния ударила четыре раза — это очередь снарядов упала рядом с его домом. Он приподнял голову, слушает. Опять четыре удара, глухих, дальних, опять четыре шипения и четыре разрыва. Так и пошло с утра. Каждые три минуты снаряд. Часов пять подряд. Тут уж не заснешь. И так каждый день. Как докучный дождь идет осенью, то реже, то шибче, так и обстрел. То каждые три минуты, то по три выстрела в полчаса. Но где-нибудь в городе обязательно падают снаряды. И каждый куда-нибудь попадает. И каждый причиняет вред, то большой, то малый. Немец хочет истребить и Ленинград и ленинградцев. Силы взять город у него нет. И попасть он хочет в больницы, в школы, в музеи, в театры. Попадает снаряд в крышу Зимнего дворца. Вырывает доски, рвет железо, разбивает балки. И тогда на крыше появляются девушки. Они опытные восстановители. Откуда у них этот опыт? Они научились во время осады. Нужно посмотреть, как ладно работает такая девушка с молотком, щипцами, пилой, топором. Ничего этого она не умела до войны, а теперь она вам расскажет, как летом сорок первого года она строила укрепления под Ленинградом. Вот тогда было трудно с непривычки. И жарко, и воды нет, и ров противотанковый огромный — повозись, пока выроешь, и о проволоку колючую вся исцарапаешься. Потом она вспомнит, как для дзотов деревья пилила, Сама не знала, куда упадет, в какую сторону, огромная сосна. На плечах переносила с подружками эти бревна по болоту по щиколотки в воде, а вода осенняя, холодная, ржавая, вредная. Торф она тоже умела добывать. Это уж работа такая, каких хуже нет. Целый день в коричневой жиже, корни цепляются за ноги, спина болит, солнце жжет, ветер с дождем, и некуда укрыться. Раненых с улиц таскала она на спине под огнем — таскала. Чистила город от снега по колена в сугробах — чистила, Раскапывала заваленных в разрушенных домах — раскапывала. Тушила пожары от проклятых зажигалок — тушила. Так вот и оказывается, что целый университет самых трудных испытаний она прошла. Теперь чинит крыши Зимнего дворца. Хорошо знает она его залы. Вот и Эрмитаж рядом. Какие там были картины, какие скульптуры! Все это бережно сохранялось, все это доставляло людям такую радость! Было так чудесно бродить по великолепным залам, отдыхать перед каким-нибудь неведомым портретом или пейзажем, любоваться силой искусства старинных мастеров. А теперь все это увезено далеко, те статуи, что остались, побиты осколками. Но не может немец уничтожить этот старый дворец. Он его бьет снарядами, а девушки заделывают все пробоины быстро и умело, и, усталым, им снятся опять великолепные залы, уставленные статуями и увешанные картинами, и много народу снова ходит по залам, и все жмут девушкам руки — благодарят за то, что они спасли это здание во время осады. А самое главное, что это правда. Так оно и есть. И они просыпаются, веселые от хорошего сна, и снова идут на крышу и видят Неву, простор, небо, молодое, как и они.  Василий Васильевич Они прибегают на завод на роликах. По асфальту опустелой улицы мчатся их дружные стайки. Со стороны может показаться, что они — ребятишки и больше им нечего делать, как бегать по улице, смеясь и играя. Но вот они подбегают к воротам старого завода и оставляют свои дощечки на колесах. Это уже рабочие, это уже специалисты. Когда приехала на один завод делегация с фронта поблагодарить за прекрасное оружие, сделанное для Красной армии, то командиры, увидав за станками ребят, воскликнули: — Ну и рабочий класс пошел нынче! — А вы не смейтесь, — сказал мастер.— Посмотрите, что они тут наизготовили. И повел приехавших в другое помещение, где принимали сделанные автоматы, винтовки, пулеметы и другое оружие. Все было сработано чисто, крепко, по-военному. Девочки с тоненькими косичками, аккуратненькие, как птички, и мальчики с серьезными лицами стали большими помощниками взрослых, защитниками Ленинграда. Иные из них стали мастерами, и все их уважают и называют уже не Вася, а Василий Васильевич. Василий Васильевич не уступит старому специалисту. Посмотрите на него, когда он проверяет прицельную линию пулемета. Здесь нельзя ошибиться. Плохо рассчитал — и прицел будет негодный. Пулемет не сможет стрелять правильно — значит, и немца из такого пулемета убить нельзя. Да и не допустят с таким изъяном пулемет в Красную армию. Вот почему такой строгий вид у Василия Васильевича, когда перед ним, зажатый в тиски, в точно рассчитанном положении лежит пулеметный прицел. Я не знал лично Василия Васильевича, но я видел много других мальчиков и девочек. Их звали почетным именем: ремесленник. До войны оно звучало обыкновенно, но во время ленинградской осады это слово стало наряду со словами: сапер, артиллерист, моряк, железнодорожник. Маленькие ремесленники были очень сознательные работники. Они понимали, в каком городе они работают, они понимали, что их отцы и матери гордятся своими сыновьями и дочками, помогающими в обороне Ленинграда. Конечно, они не походили на взрослых рабочих. Когда кончалась смена, они высыпали на двор, заваленный старым железом, грудами шлака, кучами разбитого кирпича, Но была на дворе весна. Солнце грело их замазанные смазкой лица, воробьи прыгали у больших серых луж, деревья скромно начинали зеленеть. Весенний ветерок приносил запахи каких-то далеких садов. И в них просыпалось снова детство, и они начинали громко кричать, как маленькие воробьи, толкаться, бегать взапуски, тузить друг друга, хохотать и смотреть широко раскрытыми глазами, как в город приходит весна. Их глаза снова смеялись, голос становился звонким, движенья свободными. И тут уже и Василий Васильевич мог снова легко и просто превратиться в Васю и в Ваську и, забыв свой авторитет, поставить ногу на дощечку с колесиками и промчаться по асфальту не хуже самого маленького своего товарища. Но он мог и не сделать этого, потому что на груди была медаль на зеленой ленточке — медаль за оборону Ленинграда, и он солидно отмахивался от приятелей и шел, довольный своей работой, напевая такую же песню, какую поют красноармейцы, уходя на фронт.  27 января 1944 года Волна артиллерийского грохота прокатилась над Ленинградом. Небо зацвело ракетами — зелеными, красными, желтыми. Прожектор встал, как белый мост в черное вечернее зимнее небо, Багряные вспышки освещали снежные крыши. Залпы раскатывались над Невой. И никто из ленинградцев не побежал в убежище, в укрытие, никто испуганно не прижался к стене, застигнутый такой канонадой на улице. Нет, улицы, набережные, площади были покрыты толпами радостно шумевших людей. Они смотрели, как гасли, ударяя в невский лед, разноцветные ракеты, как новые ракеты взмывали под самый купол ленинградского неба, как перекрещивались прожектора, впервые не искавшие вражеских самолетов. Все говорили разом, плакали от радости, обнимались на улицах, пожимали незнакомым людям руки, качали бойцов и командиров. А пушки всё стреляли и стреляли. Их было много, этих пушек. Их было триста двадцать четыре пушки, и они ударили двадцать четыре раза, потому что это был салют в честь исторической победы Красной армии под Ленинградом. Немцы были разбиты на всем фронте и на всем фронте отброшены далеко от великого города. Осады больше не было! Обстрелов больше не было! Можно было итти куда угодно по Ленинграду, не опасаясь неожиданного разрыва снаряда. Как тяжелый сон, остались позади все испытания: холод и голод, блокада, штурмы города, бомбежки, бомбардировки, всяческие лишения. Вот почему свет ракет к вспышки орудий салюта освещали лица ленинградцев над торжествующей Невой. Из мрака выступали громады крепости, кораблей, Исаакиевского собора, дворцов и музеев. На всех лицах играли улыбки, слышался счастливый смех, громкие крики восторга, «ура» в честь великого Сталина. Прославлял и героических воинов во главе с командующим Ленинградским фронтом генералом армии Говоровым, великий коллектив трудящихся Ленинграда, большевиков его во главе с душой обороны товарищем Ждановым. Салют окончился. Наступила блаженная, долгожданная тишина Победы. Тишина! О ней забыли, и вот она вернулась в город. Это было так необыкновенно, так прекрасно, что казалось сном. Но это была правда. Теперь о том, что было, можно будет читать только в книгах или видеть на картинке. Только надписи на стене: «Граждане, эта сторона улицы наиболее опасна во время обстрела», еще напоминали о днях славной обороны. И все, разойдясь уже по домам, не могли уснуть в эту ночь. Сидели и вспоминали дни осады, пели боевые песни, веселились и читали — в который раз! — строки исторического приказа: «Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе с войсками Ленинградского фронта вы отстояли наш родной город. Своим героическим трудом и стальной выдержкой, преодолевая все трудности и мучения блокады, вы ковали оружие победы над врагом, отдавая для дела победы все свои силы...» 27 января 1944 года навсегда вошло в историю Ленинграда, и каждый ленинградец — и маленький школьник и седой ветеран — не забудет этот великий день ПОБЕДЫ!  |