Реферат Технологические процессы сбора и подготовки нефти на промыслах. реферат техсхема. Технологические процессы сбора и подготовки нефти на промыслах

Скачать 96.06 Kb. Скачать 96.06 Kb.

|

|

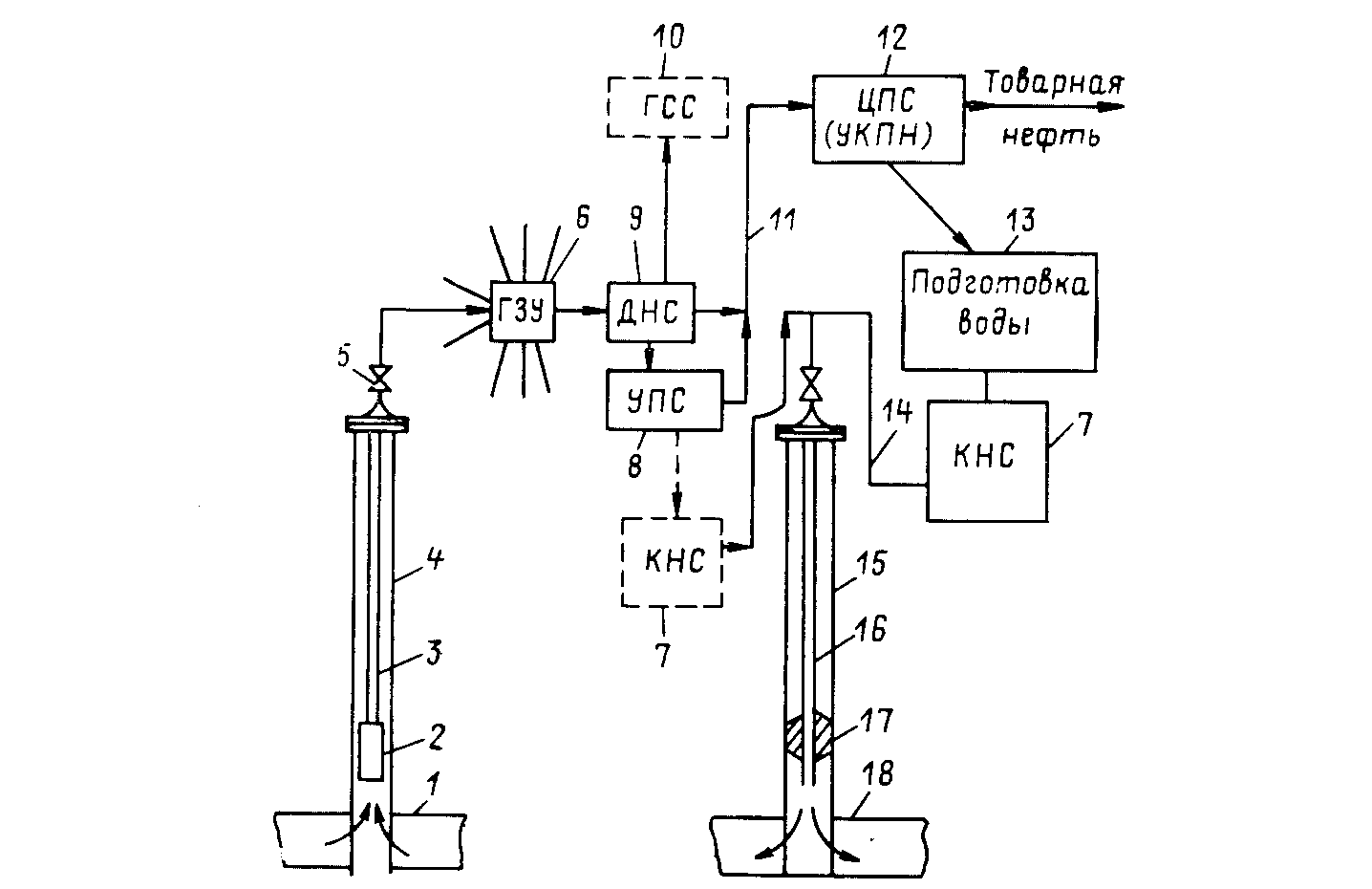

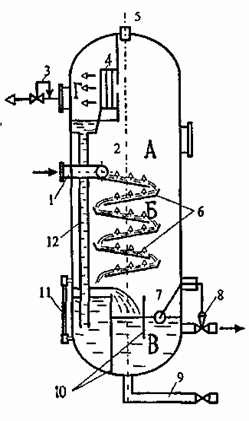

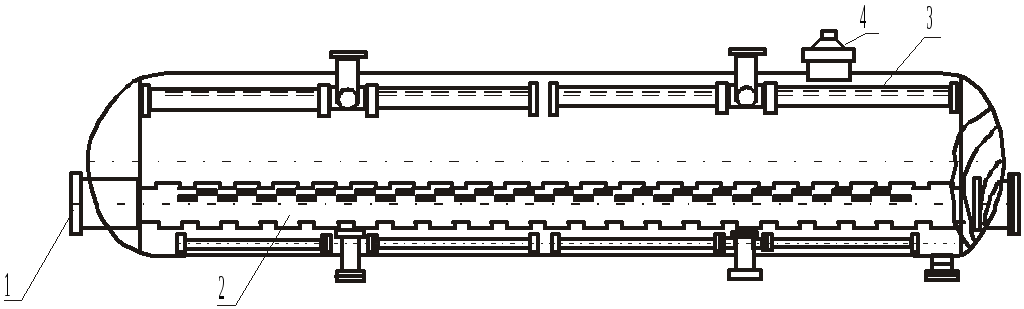

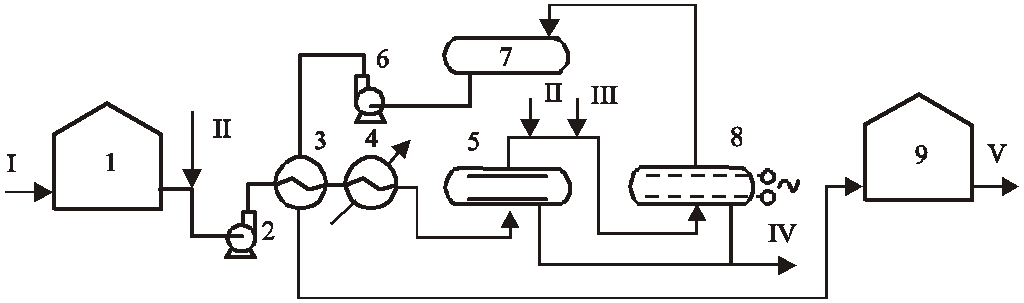

Технологические процессы сбора и подготовки нефти на промыслах Технологическая модель современной системы сбора промысловой продукции, транспорта и подготовки нефти и воды состоит из девяти элементов. - элемент 1. Участок от устья добывающих скважин до групповых замерных установок (ГЗУ), здесь продукция скважин в виде трехфазной смеси (нефть, газ, вода) по отдельным трубопроводам перекачивается до узла первичного замера и учета продукции. - элемент 2. Включает участок от ГЗУ до дожимных насосных станций (ДНС), где продукция скважин разделяется на жидкую и газовую фазы (первая ступень сепарации). - элемент 3. ДНС—газосборная сеть (ГСС). В этом элементе нефтяной газ из булитов (емкостей), являющихся первой ступенью сепарации, отбирается в газосборную сеть под давлением узла сепарации. - элемент 4. ДНС — УКПН. Данный элемент включает участок от ДНС до установки комплексной подготовки нефти (УКПН). В некоторых нефтяных регионах такой узел называют «центральный пункт сбора продукции (ЦПС)». - элемент 5. ДНС — установка предварительного сброса воды (УПСВ). Часто данный элемент бывает совмещенным с одновременным отделением газа первой ступени сепарации; затем вода проходит доочистку до нужного качества. - элемент 6. УПСВ – КНС. Отделившаяся вода необходимого качества и количества из емкостей УПСВ (отстойные аппараты) силовыми насосами подается на кустовую насосную станцию (КНС) для нагнетания в пласт. - элемент 7. УКПН – установка подготовки воды. Этот элемент также является совмещенным, т.к. одна из ступеней используется для отделения и очистки водной фазы, а вторая – для разделения и разрушения эмульсии промежуточного слоя, которая накапливается в резервуарах товарного парка. - элемент 8. Установка подготовки воды – КНС. Вся водная фаза (как сточная вода) с узла подготовки воды по отдельному трубопроводу транспортируется в этом элементе до кустовой насосной станции. - элемент 9. КНС – нагнетательная скважина (пласт). На этом участке очищенная от мехпримесей и нефтепродуктов сточная вода силовыми насосами КНС закачивается в нагнетательную скважину и далее в пласт.  Рисунок 1 – Схема сбора и подготовки продукции на промысле 1-продуктивный пласт; 2-насос; 3-НКТ; 4-обсадная колонна; 5- устье добывающей скважины; 6-ГЗУ; 7-КНС; 8-УПСВ; 9-ДНС; 10-газосборная сеть; 11-нефтесборный коллектор; 12-УКПН; 13-узел подготовки воды; 14-нагнетательный трубопровод; 15-обсадная колонна нагнетательной скважины; 16-НКТ; 17-пакер; 18-пласт Дегазация Сепарация газа от нефти начинается, как только давление снизится до давления насыщения. Это может произойти в пласте, в стволе скважины или в трубопроводах. Выделение газа из нефти будет увеличиваться с уменьшением давления. Выделившийся газ стремится в сторону пониженного давления: в пласте - к забою скважины, в скважине - к ее устью и далее в нефтегазовый сепаратор. Отделение нефти от газа и воды в сепараторах производится с целью: получения нефтяного газа, который используется как химическое сырье или как топливо; уменьшения перемешивания нефтегазового потока и снижения за счет этого гидравлических сопротивлений; уменьшения пенообразования (оно усиливается выделяющимися пузырьками газа); уменьшения пульсаций давления в трубопроводах при дальнейшем транспорте нефти от сепараторов первой ступени до установки подготовки нефти. Сепараторы условно можно подразделить на следующие категории: 1) по назначению: замерные и сепарирующие; 2) по геометрической форме: цилиндрические, сферические; 3) по положению в пространстве: вертикальные, горизонтальные и наклонные; 4) по характеру основных действующих сил: гравитационные, инерционные, центробежные, ультразвуковые и т.д. 5) по технологическому назначению нефтегазовые сепараторы делятся на: двухфазные, трехфазные, сепараторы первой ступени сепарации, концевые сепараторы, сепараторы-делители потока, сепараторы с предварительным отбором газа. 6) по рабочему давлению: высокого давления 6 Мпа, среднего давления 2,5 – 4 Мпа, низкого давления до 0,6 Мпа, вакуумные (давление ниже атмосферного). Вертикальный сепаратор работает следующим образом (рисунок 2).  Рисунок 2 - Вертикальный сепаратор А — основная сепарационная секция; К — осадительная секция; В — секция сбора нефти; Г— секция каплеудаления; 1 — патрубок ввода газожидкостной смеси; 2 — раздаточный коллектор со щелевым выходом; 3 — регулятор давления «до себя» на линии отвода газа; 4 — жалюзийный каплеуловитель; 5 — предохранительный клапан; 6 — наклонные полки; 7 — поплавок; 8 — регулятор уровня на линии отвода нефти; 9 — линия сброса шлама; 10 — перегородки; 11 — уровнемерное стекло; 12 — дренажная труба Обезвоживание Для уменьшения коррозии трубопроводов и повышения производительности установок подготовки нефти применяется предварительный сброс пластовой воды (предварительное обезвоживание), т.к. действующие типовые установки неспособны справиться с возрастающим объемом поступающей жидкости, в частности, из-за использования малообъемной отстойной аппаратуры. В зависимости от места осуществления предварительного сброса воды в технологической цепи сбора и подготовки нефти можно выделить: путевой сброс и централизованный сброс. В настоящее время имеются 2 типа аппаратов, применяемых для предварительного сброса воды: вертикальные стальные резервуары (РВС) емкостью от 1000 до 5000 м³ и горизонтальные цилиндрические емкости объемом 100 и 200 м³ (булиты) (рисунок 3).  Рисунок 3 - Технологическая схема аппарата ОГ-200П 1 – патрубок ввода эмульсии; 2 – распределитель эмульсии: труба 700мм, 64 ряда отверстий, в ряду – 285 отверстий, продольный вырез: ширина – 6мм, длина – 60мм; 3 – трубы для вывода обезвоженной нефти; 4 – вывод газа Обессоливание Также на нефтяных месторождениях эксплуатируются установки обессоливания нефти – электрообессоливающие установки (ЭЛОУ).  Рисунок 4 - Технологическая схема электрообессоливающей установки Наиболее эффективным считается способ обессоливания на электрообессоливающей установке. При этом для стабилизации обводненности нефтяной эмульсии, поступающей в электродегидратор, вводится ступень теплохимического обезвоживания. Сырая нефть I из сырьевого резервуара 1 сырьевым насосом 2 прокачивается через теплообменник 3 и подогреватель 4 и поступает в отстойник 5. Перед сырьевым насосом в сырую нефть вводят реагент-деэмульгатор II, поэтому в отстойнике 5 из сырой нефти выделяется основное количество пластовой воды. Из отстойника 5 нефть с содержанием остаточной воды до 1—2 % направляется в электродегидратор 8. При этом перед электродегидратором в поток нефти вводят пресную воду III и деэмульгатор II, так что перед обессоливанием обводненность нефти в зависимости от содержания солей доводится до 8—15 %. Соли растворяются в пресной воде и после отделения воды от нефти в электродегидраторе нефть становится обессоленной. Сверху электродегидратора 8 выходит обезвоженная и обессоленная нефть, которая, пройдя промежуточную емкость 7, насосом 6 прокачивается через теплообменник 3, подогревая сырую нефть, и направляется в резервуар 9 товарной нефти. Вода IV, отделившаяся от нефти в отстойнике 5 и электродегидраторе 8, направляется на установку по подготовке воды. Товарная нефть V насосом откачивается в магистральный нефтепровод. Стабилизация Сущность стабилизации нефти заключается в отделении от нее летучих углеводородов (пропан-бутановой фракции), а также растворимых в нефти сопутствующих газов, таких как сероводород, углекислый газ и азот, что сокращает потери нефти от испарения, снижает интенсивность процесса коррозии аппаратуры, оборудования и трубопроводов по пути движения нефти от месторождения до нефтеперерабатывающего завода, а также позволяет получать ценное сырье для нефтехимии. Применяют следующие способы стабилизации нефти: горячую, или вакуумную, сепарацию и ректификацию. При горячей или вакуумной сепарации от нефти отделяется широкая газовая фракция, в которой наряду с пропан-бутановой фракцией содержится большое количество более высокомолекулярных углеводородов, извлечение которых из нефти ухудшает ее качество.  Рисунок 5 - Технологическая схема стабилизации нефти ректификацией При технологической схеме стабилизации нефти ректификацией сырая нефть I насосом 1 прокачивается через теплообменник 3, после чего проходит блок обезвоживания и обессоливания 4 и поступает на стабилизацию. Обезвоженная и обессоленная нефть нагревается в теплообменнике 5 до температуры 150—200°С за счет тепла отходящего потока стабильной нефти, при этом частично испаряется и в двухфазном парожидком состоянии поступает в питательную секцию ректификационной колонны 6. Для этого нефтяные пары, выходящие сверху ректификационной колонны 6, охлаждаются в холодильнике 7, и в сепараторе 8, от них отделяется углеводородный конденсат III, который собирается в сборнике конденсата 9, а затем насосом II подается наверх ректификационной колонны 6. Паровой поток снизу вверх создается так называемым паровым орошением IV, вводимым в низ ректификационной колонны под нижнюю тарелку и являющимся равновесным по составу с нижним продуктом. В качестве парового орошения используют часть превращенного в парообразное состояние нижнего продукта. Для этого часть стабильной нефти, выходящей снизу ректификационной колонны 6, насосом 13 прокачивают через трубчатую печь 12, в которой нагревают до такой температуры, чтобы произошло превращение нефти в парообразное состояние, и эти пары подаются под нижнюю тарелку. В результате того, что на верх колонны подается холодное орошение, а в низ — паровое орошение, по высоте ректификационной колонны устанавливается необходимая разность температур: внизу колонны 230—280°С, а вверху колонны 65—96ºС. На каждой тарелке поднимающиеся снизу пары встречаются со стекающей с верхней тарелки более холодной жидкостью. Конструкция тарелки обеспечивает необходимый контакт встречающихся потоков пара и жидкости, так что между ними происходит тепло - и массообмен. Пары охлаждаются, при этом часть высокомолекулярных углеводородов из паров конденсируется и переходит в жидкость. Жидкость, наоборот, нагревается, при этом часть низкомолекулярных углеводородов испаряется и переходит в пар. Этот процесс повторяется многократно, так как ректификационная колонна имеет достаточно много тарелок. В результате поднимающиеся пары при переходе от одной тарелки к другой обогащаются низкомолекулярными углеводородами, а жидкость — высокомолекулярными углеводородами. Тем самым достигается требуемая четкость разделения с заданной глубиной извлечения того или иного компонента (пропана, бутана или метана). Отделившиеся легкие углеводороды в газообразном V и жидком VI состоянии насосом 10 направляются на химический комбинат. Стабильная нефть II, с высокой температурой выходящая снизу ректификационной колонны, проходит теплообменники 5 и 3, где отдает свое тепло поступающей нефти, охлаждаясь при этом до температуры 40—45°С, и направляется в резервуар стабильной нефти 2. |