Лекции. Тема 1 Предмет и задачи экологии. Экология междисциплинарная область знания

Скачать 366 Kb. Скачать 366 Kb.

|

|

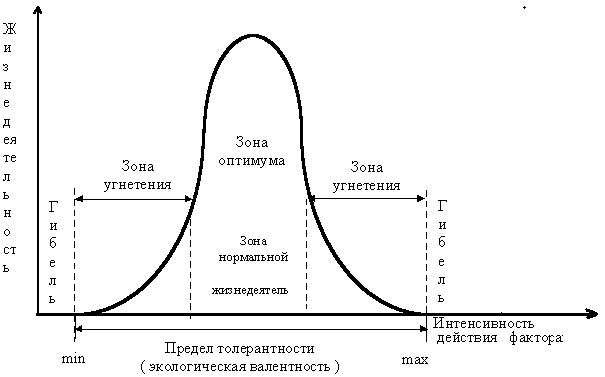

Тема 1: Предмет и задачи экологии. Экология – междисциплинарная область знания. Предмет и задачи экологии. Становление, современное состояние. Глобальные экологические проблемы современности. Процессы экологизации современного общества и структура макроэкологии. Предмет и задачи экологии. Становление экологии как междисциплинарной области знания Экология – наука, изучающая условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой обитания. Предметом изучения экологии является структура связей между организмами. Главным объектом изучения являются экосистемы – природные комплексы, образованные живыми организмами и средой обитания. Термин экология ввёл в научный обиход выдающийся немецкий биолог Ернст Геккель (от греческого oikos – жилище, дом и logos – слово, учение) в 1866году. В его понимании экология – наука о взаимоотношениях живых организмов и среды их обитания: «познание экономики природы, одновременное исследование всех взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компонентами среды». В начале 20-го столетия термин «экология» знали лишь учёные-биологи. В последние десятилетия, когда нависла угроза глобального экологического кризиса, произошло быстрое расширение круга проблем, изучаемых экологией. Современная экология вбирает в себя проблемы окружающей среды, используя науки о Земле, физику, химию, компьютерные науки и т. д. В истории её развития можно выделить три этапа: С древних времён - до 60-х годов 19-го века. Первые ботанико-географические сообщения экологического характера связаны с такими центрами древней культуры, как Китай, Египет, Индия, Греция. Уже в работах древнегреческих философов Гераклита (530 – 470 гг. до н.э.), Гиппократа (460 – 356 гг. до н.э.), Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.), Теофраста Эрезийского (372 – 287 гг. до н.э.), Плиния Старшего (23 – 79 гг.) и других содержатся сведения экологического характера. Например, Аристотель описал 500 известных ему видов животных, особенности их поведения и приспособления к условиям окружающей среды. Ученик Аристотеля Теофраст Эрезийский – “отец ботаники”, как его часто называют, описывал особености роста растений в разных условиях среды, зависимость их форм и особенностей их роста от грунта и климата. В эпоху Возрождения продолжалось накопление данных о растительном и животном мире. Первые систематики Д. Цезалпин (1519 – 1603), Д.Рей (1627 – 1705), Ж.Турнефор (1556 – 1708) в своих трудах приводят сведения экологического характера, в частности, зависимость распространения растений от условий их произрастания. Мальтус ещё в 1798 г. описал уравнение экспоненциального роста популяции, на основе которого строил свои демографические концепции. 60-е годы 19-го века – 50-е годы 20-го века. Важный этап в становлении экологии как новой области знания. Ознаменовался выходом работ русских учёных Северцова, Докучаева, Вернадского. Неоценимый вклад в развитие науки внёс в своё время Ч. Дарвин, который ввёл понятие «борьба за существование», которую можно рассматривать взаимодействие живых организмов с биотическими и абиотическми условиями среды. С введением практически однозначных понятий «экосистема» Тенсли и «биогеоценоз» Сукачёвым стали интенсивно развиваться экологические исследования надорганизменного уровня. Это направление широко использовало количественные методы определения функций экосистем и математическое моделирование биологических процессов. 50-е годы 20-го века - до наших дней. Превращение экологии в комплексную междисциплинарную науку. Выдающиеся учёные этого периода – Ю. Одум, Н.Ф. Реймерс. 2. Глобальные экологические проблемы современности (по Акимовой, Хаскину) Противоречие между биологической сущностью человека и нарастающим отчуждением от природы.Используя современные средства жизнеобеспечения, человек в большей мере освободился от давления естественного отбора и межвидовой конкуренции. Это в свою очередь негативно отразилось на биологическом видовом качестве. Для людей характерны наследственные заболевания, хронические болезни, низкий имунно-биологический статус и т. д., что не мыслимо для представителей дикой природы. Человек на несколько порядков превысил биологическую видовую численность и объём использования ресурсов и энергии для удовлетворения как биологических, так и надбиологических потребностей. Объём антропогенного воздействия на природу и окружающую среду стал слишком велик и приблизился к пределу устойчивости биосферы, а по некоторым параметрам превзошёл его: Резкое сокращение площади естественных ненарушенных экосистем вызывает необратимое количественное и качественное обеднение биосферы. Отходы человеческого производства загрязняют среду, так как они содержат множество веществ и материалов, не утилизируемых в естественных природных круговоротах. Это вызывает деградацию природных систем, создаёт угрозу жизни людей. В геологической истории Земли и раньше происходили значительные изменения климата, химического состава литосферы, атмосферы, гидросферы и т. д. Но никогда эти изменения и нарушения не происходили с такой быстротой, как в наше время. Природа отвечает на возрастающее антропогенное давление непредвиденными изменениями, создающими экологическую опасность. Химическое и радиационное загрязнение среды приводит к появлению новых биологических форм. Избирательное воздействие на отдельные виды организмов нарушает устойчивость экосистем, а также ведёт к нарушению многих из них. Природа в целом не знает экологических проблем в их современном понимании. В естественной среде у различных групп организмов они, как правило, решаются эволюционным путём на протяжении очень больших промежутков времени. В отличие от этого экологические проблемы человечества стали существенными проблемами всей природы на Земле. Используемые нами выше понятия «природа», «окружающая среда» необходимо разграничивать. Природа – объективная реальность, которая существует независимо от сознания человека. Это продукт длительной эволюции планеты. Окружающая среда – природная среда, изменённая под воздействием производства (промышленного, аграрного и т.д.), так называемая «вторичная природа». Это города, заводы, сельскохозяйственные угодья, а так же объекты, возникшие в результате вмешательства в природные процессы – плотины, электростанции, каналы, осушенные земли и т.д. Человек зависит от успешности их функционирования. Окружающая среда – необходимое условие жизни и деятельности общества. 3. Процессы экологизации современного общества и структура макроэкологии Процесс проникновения идей и проблем экологии в другие области знания получил название экологизации. Экологизацияотвечает потребности общества в объединении науки и практики для предотвращения экологической катастрофы. В связи с нарастанием негативного влияния производственной деятельности человека на естественные процессы, происходящие на планете, это понятие достигло наивысшего политического уровня. Экологизация общественного сознания стала необходимым условием выживания человеческого общества в данных условиях. Это понятие включает в себя не только введение ужесточения критериев экологической безопасности, как меру развития цивилизованного промышленного производства. Наиболее важно то, что происходит перестройка мировоззрения человека. Ещё недавно преобладало антропоцентрическая философия: «Человек - венец природы, для удовлетворения его нужд и потребностей природа должна идти на любые жертвы». Сейчас одной из наиболее важных осознанных задач социума является оптимизация взаимоотношений между человеком и природой. Реализация этого процесса есть главная задача экологии. Основные разделы современной экологии: Общая экология. Её ядром является теоретическая экология, которая устанавливает общие закономерности функционирования экологических систем. Биоэкология. Главная её часть – системная экология, экология естественных биологических систем: особей, видов, популяций. Геоэкология. Изучает взаимоотношения организмов и среды обитания с точки зрения их географической принадлежности. Экология человека. Исследует взаимодействие человека как индивида (биологической особи) и личности (социального субъекта) с окружающей его природной и социальной средой. Социальная экология. Изучает особенности взаимодействия общества и окружающей среды. Прикладная экология. Большой комплекс дисциплин, связанных с различными областями человеческой деятельности и взаимоотношений между человеческим обществом и природой. Она формирует экологические критерии экономики, исследует механизмы антропогенных воздействий на природу и окружающую человека среду, осуществляет экологическую регламентацию хозяйственной деятельности, разрабатывает технические средства охраны окружающей среды и восстановления нарушенных человеком природных систем. Экология превратилась из частного раздела биологии в обширный и ещё окончательно не сформировавшийся комплекс фундаментальных и прикладных дисциплин, который в настоящее время получил названиемакроэкология. Учитывая современное широкое понимание научного термина «экология», наиболее целесообразно использовать определение, которое дал известный американский эколог Ю. Одум: Экология – междисциплинарная область знания об устройстве и функционировании многоуровневых систем в природе и обществе в их взаимосвязи. Тема 2: Учение Вернадского о биосфере В биосфере всё учитывается, и всё приспособляется с той же точностью, с той же механичностью, с тем же подчинением мере и гармонии, какую мы видим в стройных движениях небесных светил и начинаем видеть в атомах вещества. В. И. Вернадский Биосфера. Её свойства; Пределы биосферы: экологический подход, геометрический подход; Вещественный состав биосферы. Свойства живого вещества и биосферы в целом. Биосфера. Её свойства.  Австрийский геолог Е. Зюсс в 1875 году первый выделил биосферу, как отдельную оболочку Земли, охваченную жизнью (биосфера от греческого bios – жизнь, sphairo – сфера), т. е. совокупность живых организмов. Австрийский геолог Е. Зюсс в 1875 году первый выделил биосферу, как отдельную оболочку Земли, охваченную жизнью (биосфера от греческого bios – жизнь, sphairo – сфера), т. е. совокупность живых организмов. Основоположником новой науки о природе является В.И. Вернадский, который в 1926 году опубликовал в Ленинграде свой труд «Биосфера». В этой работе биосфера – общепланетная оболочка, в состав которой входят нижние слои атмосферы, гидросфера, верхние слои литосферы. Состав и строение биосферы обусловлены современной и прошедшей жизнедеятельностью всей совокупности живых организмов - былых и современных. До появления работ В.И. Вернадского роль живых организмов представлялась очень скромной. Казалось бы, какое может быть сравнение последствий их жизнедеятельности с мощью внутренних сил планеты, формирующих высокие горы, океаны, моря. Однако Вернадский доказал, что как бы ни был слаб каждый организм в отдельности, все они, вместе взятые, на протяжении длительного отрезка времени выступают как мощный геологический фактор, играющий существенную роль на нашей планете. Химическое состояние наружной части земной коры нашей планеты всецело находится под влиянием жизни и определяется деятельностью живых организмов. Биосфера – природная система, состоящая из компонентов живой и неживой природы, в которой осуществляется непрерывный круговорот веществ, движение энергии и информации при непосредственном участии живых организмов. Т.е., существование биосферы – следствие взаимодействия её живых и неживых компонентов, аккумуляции и перераспределения в ней огромного количества энергии. К основным свойствам биосферы относятся – термодинамическая открытость, самоорганизация, саморегуляция, динамическое равновесие, устойчивость, глобальность. Пределы биосферы  Согласно Вернадскому, существует два взаимодополняющих подхода к определению границ биосферы: А). Геометрический подход (физические границы, (км)). Б). Экологический подход, учитывающий экологические факторы; Пределы биосферы   Экологический подход Геометрический подход П  оле существования жизни поле устойчивости жизни оле существования жизни поле устойчивости жизниЭкологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные) Рис.2 Пределы биосферы Геометрический подход Биосфера охватывает нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы. Верхняя граница биосферы, по В.И. Вернадскому, является лучистой. Проходит на высоте 20 – 25 км.Здесь наблюдается наибольшая концентрация озонового слоя в атмосфере, который является естественным экраном, защищающим живые организмы от жёсткого ультрафиолетового излучения. Активная жизнедеятельность живых организмов зафиксирована до высоты 20 –25 км, т.е. до верхней границы биосферы. Далее до высоты около 85 км были выявлены лишь споры микроорганизмов, что было обнаружено во время запусков геофизических ракет. Нижняя граница биосферы является термической. Существование этой границы обусловлено повышением температуры при продвижении вглубь Земли каждые 33 метра в среднем на 1 оС. На суше термическая граница проходит на глубине 3-3,5 км от земной поверхности (у молодых складчатых областей это 1,5-2 км, на кристаллических щитах - 7-8 км). Исчезновение жизни на этих глубинах объясняется увеличением температуры среды до 100 *C. Биосфера охватывает практически всю гидросферу - реки, океаны и моря до глубин приблизительно 12 км. Названных выше пределов достигают только низшие организмы – бактерии. Жизнь сосредоточена в основном на суше (почва и растительный покров), а также в Мировом океане – в верхнем слое воды глубиной до 200 м. Очевидно, что толщина биосферы конечна – имеет определённые геометрические размеры и биологические возможности соответственно. Наибольшая толщина биосферы на тропических широтах – до 22 км, наименьшая на полярных широтах – 11 км. Экологический подход Экологический подход учитывает влияние экологических факторов. Пределы биосферы в экологическом аспекте – пространство, в границах которого внешние условия (факторы) среды стимулируют активную жизнедеятельность. Экологические факторы – элементы или условия окружающей среды, которые способны оказывать прямое или косвенное влияние на живые организмы даже на одной фазе их развития. В приспособлении к меняющимся факторам окружающей среды организмам помогает заложенный в них природой механизм адаптации. Адаптивные возможности различных организмов рассчитаны на определённую силу воздействия экологических факторов.Например, повышение или понижение температуры за границы адаптационной возможности может привести к гибели организма. Экологические факторы подразделяются на три основные группы: абиотические, биотические, антропогенные. Абиотические факторы учитывают влияние неживой природы. Их разделяют на: климатические (свет, тепло, давление, влага, движение воздуха); эдафогенные (эдафос - почва); топографические (рельеф, высота над уровнем моря); химические (газовый состав воздуха, химический состав водных ресурсов, почвы и т.д.). К абиотическим факторам относят также физические поля (гравитационное, магнитное, электромагнитное), ионизирующую и проникающую радиацию, движение сред – акустические колебания, волны, ветер, течения, приливы. Многие абиотические факторы могут быть охарактеризованы количественно и поддаются объективному измерению. Биотические факторы включают в себя формы влияния одних живых организмов на другие. Все биотические факторы определены внутривидовыми и межвидовыми взаимодействиями. Окружающий органический мир – составная часть среды обитания каждого живого организма. Взаимоотношения между организмами сложнее абиотических воздействий. Большинство из них не имеет скалярных значений, трудно поддаётся прямому измерению, исключение составляют количественные оценки численности популяций, факторы, относящиеся к пищевым связям и некоторые другие. Антропогенные факторы – факторы влияния человеческого общества на процессы, протекающие в биосфере. Антропогенные факторы приводят к изменению природы как среды существования тех или иных видов или же непосредственно влияют на их жизнь. Сущность экологического подходаопределяется двумя критериями В.И. Вернадского: полем устойчивости жизни и полем существования жизни. Поле устойчивости жизни – условия, которые живые организмы выдерживают, находясь на грани своих возможностей. Поле существования жизни – условия, при которых организм может давать потомство, т.е. увеличивать свою живую массу и действенную энергию планеты. На развитие жизни, а, следовательно, на границы биосферы оказывают влияние многие факторы, например, наличие кислорода, углекислого газа, воды в её жидкой фазе. Ограничивают область распространения жизни слишком высокие или низкие температуры, дефицит или избыток элементов минерального питания. Например, лишены жизни подземные воды с концентрацией солей выше 270 г/л. Д  ля жизни организмов необходимо определенное сочетание условий. Если все условия среды обитания благоприятны, за исключением одного, то именно это условие становится решающим для жизни рассматриваемого организма. Оно ограничивает (лимитирует) развитие организма, поэтому называется лимитирующим фактором. Первоначально было установлено, что развитие живых организмов ограничивает недостаток какого-либо компонента, например, минеральных солей, влаги, света и т.п. В середине XIX века немецкий химик-органик Юстас Либих первым экспериментально доказал, что рост растения зависит от того элемента питания, который присутствует в относительно минимальном количестве. Он назвал это явление законом минимума; в честь автора его еще называют законом Либиха. ля жизни организмов необходимо определенное сочетание условий. Если все условия среды обитания благоприятны, за исключением одного, то именно это условие становится решающим для жизни рассматриваемого организма. Оно ограничивает (лимитирует) развитие организма, поэтому называется лимитирующим фактором. Первоначально было установлено, что развитие живых организмов ограничивает недостаток какого-либо компонента, например, минеральных солей, влаги, света и т.п. В середине XIX века немецкий химик-органик Юстас Либих первым экспериментально доказал, что рост растения зависит от того элемента питания, который присутствует в относительно минимальном количестве. Он назвал это явление законом минимума; в честь автора его еще называют законом Либиха. В современной формулировке закон минимума звучит так: выносливость организма определяется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей. Однако, как выяснилось позже, лимитирующим может быть не только недостаток, но и избыток фактора, например, гибель урожая из-за дождей, перенасыщение почвы удобрениями и т.п. Понятие о том, что наравне с минимумом лимитирующим фактором может быть и максимум, ввел спустя 70 лет после Либиха американский зоолог В.Шелфорд, сформулировавший закон толерантности. Согласно закону толерантности лимитирующим фактором процветания популяции (организма) может быть как минимум, так и максимум экологического воздействия, а диапазон между ними определяет величину выносливости (предел толерантности) или экологическую валентность организма к данному фактору (рис. 3). Р  ис.3. Зависимость результата действия экологического фактора от его интенсивности Благоприятный диапазон действия экологического фактора называется зоной оптимума (нормальной жизнедеятельности). Чем значительнее отклонение действия фактора от оптимума, тем больше данный фактор угнетает жизнедеятельность популяции. Этот диапазон называется зоной угнетения. Максимально и минимально переносимые значения фактора - это критические точки, за пределами которых существование организма или популяции уже невозможно. Принцип лимитирующих факторов справедлив для всех типов живых организмов - растений, животных, микроорганизмов и относится как к абиотическим, так и к биотическим факторам. Например, лимитирующим фактором для развития организмов данного вида может стать конкуренция со стороны другого вида. В земледелии лимитирующим фактором часто становятся вредители, сорняки, а для некоторых растений лимитирующим фактором развития становится недостаток (или отсутствие) представителей другого вида. Например, в Калифорнию из средиземноморья завезли новый вид инжира, но он не плодоносил, пока оттуда же не завезли единственный для него вид пчел-опылителей. В соответствии с законом толерантности любой избыток вещества или энергии оказывается загрязняющим среду началом. Так, избыток воды даже в засушливых районах вреден и вода может рассматриваться как обычный загрязнитель, хотя в оптимальных количествах она просто необходима. В частности, избыток воды препятствует нормальному почвообразованию в черноземной зоне. Экологические ограничения никогда не бывают абсолютными. Именно за счёт взаимодействия факторов пределы жизни могут быть несколько отодвинуты. Например, недостаточная освещённость для растений может быть частично компенсирована повышенной концентрацией углекислого газа, действие повышенной кислотности почвы отчасти нейтрализуется благоприятными окислительно-восстановительными условиями, то есть диаграмма выживания для одного фактора почти всегда изменяется под действием другого. Пределы биосферы как глобальной экосистемы в экологическом аспекте – поле существования жизни, границы которого регламентируют экологические факторы. Вещественный состав биосферы Вещественный состав биосферы разнообразен, включает семь разнородных частей, появление которых явилось следствием длительных биологических процессов и геологического развития планеты. Живоевещество – совокупность всех живых организмов. Является мощным геологическим фактором (2420 млрд. тонн). Характеризуется элементарным составом, массой, энергией. В основе учения В.И. Вернадского о биосфере лежит представление о планетарной геохимической роли живого вещества в образовании биосферы. Биогенное вещество– органические и органоминеральные продукты, созданные живыми организмами на протяжении геологической истории планеты. К ним относятся: каменный уголь, торф, нефть, горючие сланцы; Косное вещество – неживое вещество, породы неорганического происхождения. К нему относятся песок, глина, вода и т.д. Косное вещество представляет собой среду обитания живых организмов; Биокосное вещество – продукты синтеза живого и косного вещества биосферы, к которым относятся осадочные породы, атмосфера, поверхностные воды, почва и т.д.; Вещество радиоактивного распада (элементы и изотопы уранового, радиевого, ториевого рядов); Рассеянные атомы земного вещества и космических излучений; Вещество космического происхождения в форме метеоритов и космической пыли. Биосфера, несмотря на сложную структуру, в основных своих чертах представляет один и тот же химический аппарат с самых древних геологических периодов. 4. Свойства живого вещества и биосферы в целом Биосфера в общих чертах представляет один и тот же химический аппарат с самых древних геологических периодов, жизнь в течение которых не исчезала, а лишь меняла свою форму. «На земной поверхности нет химической силы, более постоянно действующей, а потому и более могущественной по своим конечным последствиям, чем живые организмы, взятые в целом.… Все минералы верхних частей земной коры – свободные аллюмокремниевые кислоты (глины), гидраты окиси Fe, и AL (бурые железняки и бокситы) и многие сотни других - создаются в ней только под влиянием жизни». Так В.И.Вернадский охарактеризовал роль живого вещества в эволюции биосферы. Жизнь постепенно, медленно приспосабливаясь, захватывает биосферу, и захват этот не кончился. Поле устойчивости есть результат приспособленности в ходе времени. Растекание жизни есть проявление её геохимической энергии. Живое вещество подобно газу растекается по земной поверхности в соответствии с правилами инерции. Мелкие организмы размножаются гораздо быстрее, чем крупные. Скорость передачи жизни зависит от плотности живого вещества. Поле существования автотрофных организмов (зелёных растений) определяется областью проникновения солнечных лучей, а жизнь целиком определяется полем устойчивости зелёной растительности (автотрофные организмы – организмы, берущие все нужные им химические элементы из окружающей их косной материи, и не требуют для построения своего тела готовых соединений другого организма). Максимальное поле жизни определяется крайними пределами выживания организмов. Верхние и нижние пределы жизни ограничены лучистой и термической границами. 6. Вернадский называл живые организмы механизмами превращения энергии. «Можно рассматривать всю эту часть живой природы как дальнейшее развитие одного и того же процесса превращения солнечной световой энергии в действенную энергию планеты». Таким образом, биосфера выполняет космическую роль в трансформации большой энергии. Живое вещество и ход эволюции планеты. Жизнь со всеми её проявлениями производит глубокие изменения на планете. Строение Земли есть согласованный механизм - живые организмы Земли «…являются созданием космического процесса, необходимой и закономерной частью стройного космического механизма», подчиняющегося определённым законам. Узкие пределы существования жизни – физические постоянные, уровни радиации и т.п. – подтверждают это: Гравитационная постоянная или константа всемирного тяготения определяет размеры звёзд, температуру и давление в них, влияющие на ход реакции. Если гравитационная постоянная будет чуть меньше, звёзды станут недостаточно горячими для протекания в них термоядерного синтеза; если чуть больше – звёзды превзойдут «критическую массу» и обратятся в чёрные дыры. Константа взаимодействия определяет ядерный заряд в звёздах. Если её изменить, цепочки ядерных реакций не дойдут до азота и углерода. Постоянная электромагнитного взаимодействия определяет конфигурацию электронных оболочек и прочность химических связей. Её изменение делает Вселенную мёртвой. Из принципа организованности биосферы вытекает антропный принцип, в соответствии с которым при создании моделей мира следует учитывать реальность существования человека, что является закономерным результатом биохимической эволюции планеты. |