Занятие 1. Тема Фракционный, групповой и элементный состав нефти. Классификация нефтей

Скачать 0.49 Mb. Скачать 0.49 Mb.

|

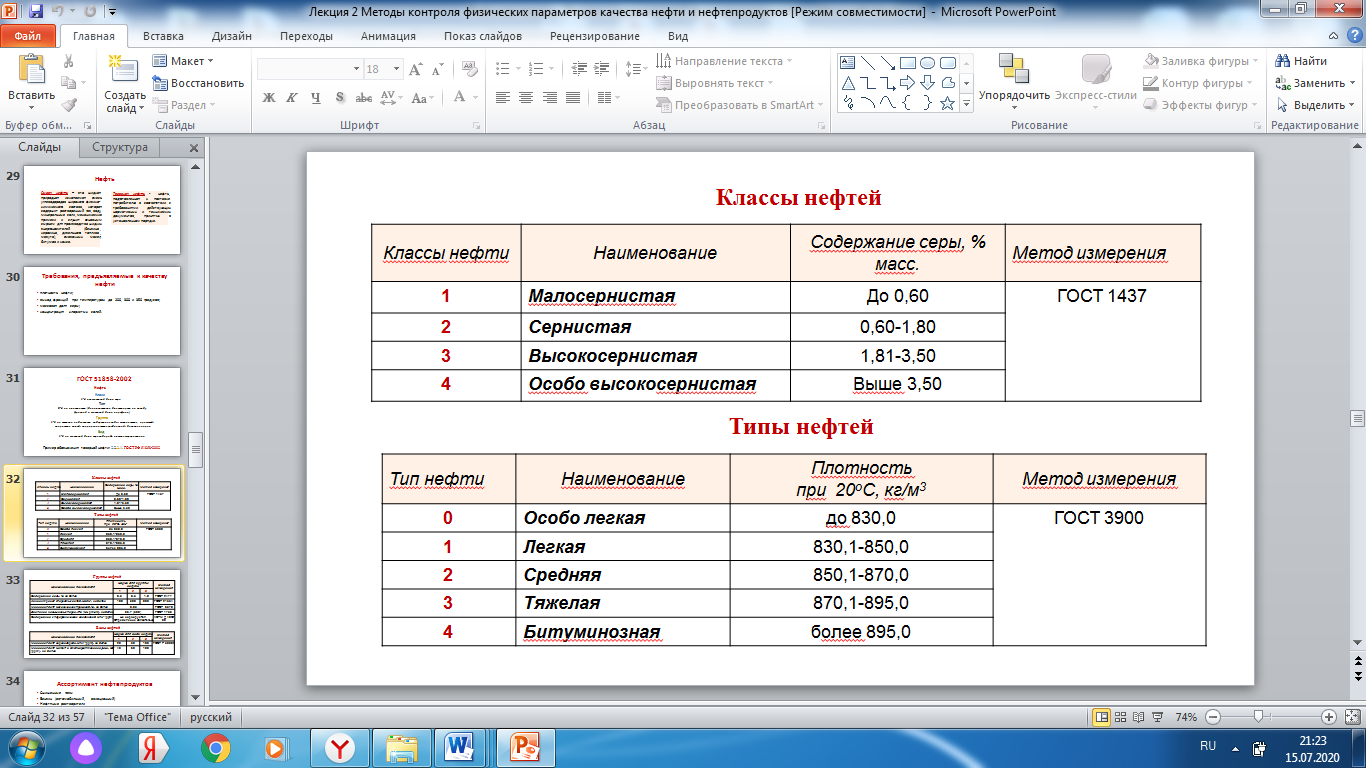

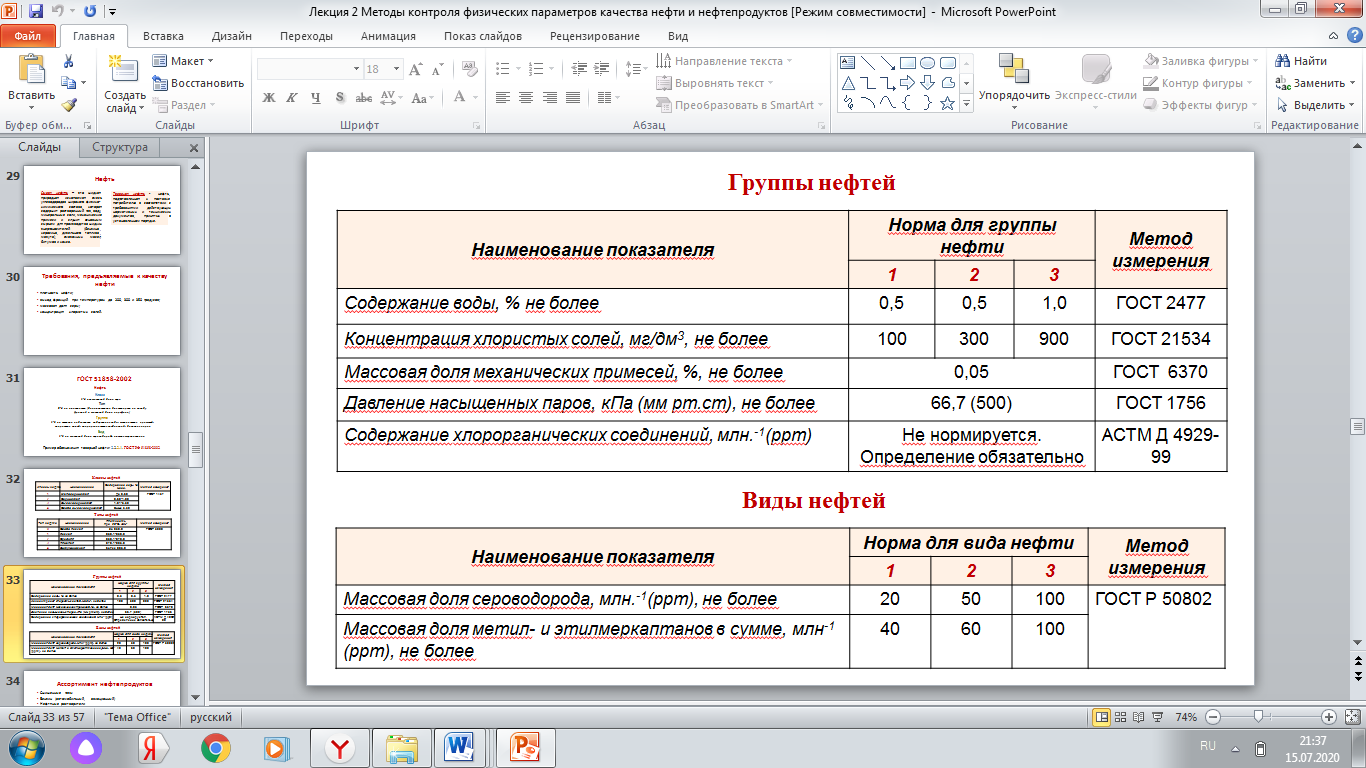

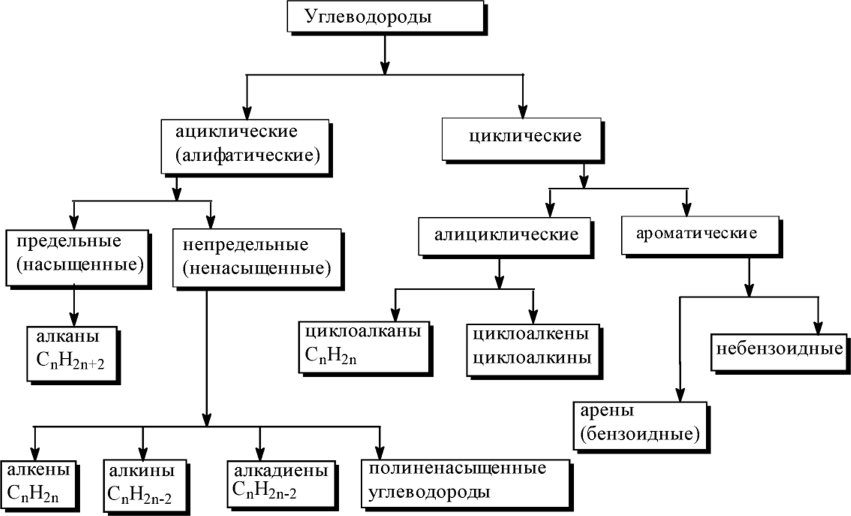

Тема: Фракционный, групповой и элементный состав нефти. Классификация нефтей.Нефть представляет собой вязкую, маслянистую жидкость с характерным запахом. Цвет ее зависит от растворенных в ней смол: темно-бурая, буро-зеленоватая, а иногда светлая, почти бесцветная. На свету нефть слегка флуоресцирует. Она легче воды и всегда образует на водной поверхности растекающиеся (до мономолекулярного слоя) пятна. Плотность нефти зависит от месторождений и колеблется от 770 до 880 кг/м3. Кинематическая вязкость большинства нефтей редко превышает 40–60 мм2/с при 20°С. В воде нефть не растворяется, а при интенсивном перемешивании образует стойкие, медленно расслаивающиеся эмульсии. Так как нефть представляет сложную смесь индивидуальных углеводородов, то она не имеет определенных физических констант, таких, как температура кипения, температура застывания и др. Фракционный состав нефти. При атмосферном давлении и повышении температуры из нефти испаряются последовательно различные индивидуальные углеводороды. В зависимости от температурного интервала, в котором выкипают нефтепродукты, они сгруппированы в различные фракции. Следовательно, фракцией называется группа углеводородов, выкипающая в определенном интервале температур. Элементный состав нефти. Элементным составом нефти называют содержание в ней отдельных химических элементов, выраженное в процентах по массе. Анализ нефтей различных месторождений показал, что их элементный состав меняется мало. Основные элементы, входящие в состав нефти и в продукты ее переработки, это углерод и водород. Углерод и водород входят в состав нефти в виде различных соединений углеводородов; кислород и азот находятся обычно в связанном виде (нафтеновые кислоты, смолы, фенолы, амины и др.). Сера может быть как в связанном, так и в свободном состоянии. Сера особенно отрицательно влияет на эксплуатационные свойства продуктов, получаемых из нефти, поэтому ее содержание является важным критерием для оценки качества нефти. Примеси, содержащиеся в нефтях, влияют на качество получаемых из нее топлив и смазочных материалов. Современные методы переработки нефти позволяют полностью освободить ее от примесей и, в первую очередь, от особо вредных, таких, как сера и ее соединения, нефтяные смолы и ряд других. Однако следует учитывать, что очистка нефти или полученных из нее продуктов связана со значительными затратами энергии, реактивов, времени и рабочей силы, а некоторые способы очистки — и с потерей определенного количества ценных продуктов и загрязнением окружающей среды. Сера в нефтях находится в основном в органических соединениях и смолах. Смолы, содержащиеся в нефти, представляют собой высокомолекулярные соединения, в которых кроме углерода имеются кислород, сера, азот и металлы. Содержание смол в нефти изменяется в широких пределах (от 1 до 40% и более). Групповой химический состав нефти и продуктов ее переработки. Групповым химическим составом нефти называют содержание в ней углеводородов определенных химических групп, характеризуемых соотношением и структурой соединения атомов углерода и водорода. Химические группы (гомологические ряды) углеводородов характеризуются прежде всего количественным соотношением атомов углерода и водорода. Это соотношение выражается общей формулой группы. Рассмотрим основные; группы углеводородов, содержащихся в нефти и продуктах ее переработки. Алканы (парафиновые углеводороды) являются насыщенными углеводородами (в них отсутствуют двойные связи). Общая химическая формула алканов СnН2n+2 (где n – число атомов углерода). Количество алканов в нефтях зависит от месторождения нефти и составляет 25–30 %. В нефтях некоторых месторождений, с учетом растворенных в них газов, содержание алканов достигает 50–70 %. В различных фракциях одной и той же нефти содержание алканов обычно неодинаково и уменьшается по мере увеличения молекулярной массы фракции и температуры конца ее кипения. Например, в головной фракции нефти, выкипающей до 300°С, содержание алканов достигает 88 %. В остаточных фракциях их содержание снижается до 5–10 %. По своей структуре алканы бывают нормальные и изоалканы. Структура нормальных алканов представляет собой неразветвленную цепочку атомов углерода, свободные валентности которого заняты водородом. Если цепочка атомов углерода имеет одно или несколько разветвлений, структура называется изомерной, а имеющие такую структуру алканы называют изоалканами. Общая формула при этом сохраняется (СnН2n+2). Изомерная структура алканов существенно влияет на их физические и химические свойства. Температура кипения жидких и температура плавления твердых изоалканов, как правило, ниже, чем у нормальных алканов. Нормальные алканы при низких и умеренных температурах обычно очень инертны, в том числе и по отношению к кислороду. Это способствует, например, высокой химической стабильности бензинов, содержащих нормальные алканы. Изоалканы при умеренных температурах обладают меньшей стабильностью. С повышением температуры стабильность нормальных и изоалканов постепенно понижается, причем понижение стабильности у нормальных алканов происходит сначала примерно таким же темпом как и у изоалканов, но при температуре 250–300°С скорость взаимодействия с окислителем у нормальных алканов резко увеличивается и становится значительно выше, чем у изоалканов с той же молекулярной массой. В зависимости от числа атомов углерода алканы имеют газообразное, жидкое или твердое агрегатное состояние. Алканы, у которых число атомов углерода n = 1...4, при нормальных условиях являются газами (метан, этан, пропан, бутан). При n = 5...15 это – жидкости, и после n=16 (гексадекан) нормальные алканы – твердые вещества (находящиеся в нефти и продуктах ее переработки в растворенном состоянии). Цикланы (нафтеновые углеводороды) также являются насыщенными углеводородами. Они имеют циклическую структуру, их общая формула СnН2n. Впервые цикланы в нефти были найдены известными русскими химиками В. В. Марковниковым и В. Н. Оглоблиным. Содержание цикланов в различных нефтях составляет от 25 до 75%, а в отдельных фракциях некоторых нефтей – до 80 %. Цикланы содержатся во всех фракциях нефти, и по мере увеличения молекулярной массы и температуры конца кипения фракции количество их в ней возрастает. Цикланы могут состоять из моноциклических структур обычно пяти или шести членов (т.е. групп СН2), а также бициклических, реже соединений из трех колец. Для полициклических соединений общие формулы имеют вид СnН2n-2; СnН2n-4 и СnН2n-6 в зависимости от количества циклов (т.е. колец). Цикланы, состоящие из трех или четырех колец, в нефтях не обнаружены. По химическим свойствам и особенно по окислительной стабильности цикланы при нормальных температурах практически так же стабильны, как и нормальные алканы, а при высоких температурах (400°С и выше) приближаются по стойкости к изоалканам, т. е. обладают большей химической стабильностью, чем нормальные алканы. Некоторые моноцикланы и полицикланы имеют гибридную структуру, в которой к кольцам присоединены цепочки алкановых структур. В продуктах переработки нефти, особенно в бензинах термического крекинга, содержится значительное количество ненасыщенных углеводородов – алкенов и алкадеинов (олефинов и деолефинов). Алкены (их общая химическая формула СnН2n) отличаются от алканов наличием одной двойной связи между атомами углерода. Двойная связь с ее способностью к легкому разрыву обусловливает малую химическую стабильность алкенов. Они легко вступают и реакцию присоединения, что является причиной их быстрого окисления и окислительной полимеризации. Этим объясняется недостаточная окислительная стабильность бензинов термического крекинга, в которых содержание ненасыщенных углеводородов достигает 40%. Алкены, так же как и алканы, имеют нормальные и изомерные структуры, Причем изоалкены более разнообразны, чем изоалканы, так как изменяют свои свойства в зависимости не только от расположения и количества боковых цепей, но и от места двойной связи. Алкадеины имеют две двойные связи, и это вызывает еще большую их нестабильность и реакционную способность, чем у алкенов. Их общая формула СnН2n-2. Присутствие в нефтепродуктах алкадиенов придает им ряд отрицательных качеств, в том числе склонность к смолообразованию. Алкены и алкадеины – ненасыщенные углеводороды, и их присутствие в топливах крайне нежелательно, так как сокращает срок возможного их хранения. В нефтях они практически не содержатся. Простейшим углеводородом ароматического ряда (арены) является бензол С6Н6. Он имеет шестизвенную кольцевую структуру с тремя чередующимися двойными и одинарными связями. Для моноциклических аренов общая формула имеет вид СnН2n-6. Структура более сложных полициклических аренов (например, нафталина) имеет в своей основе соединения двух или нескольких бензольных шестизвенных колец. Двойные связи аренов устойчивы и не разрываются даже при воздействии азотной и серной кислот, когда происходит реакция замещения одного из атомов водорода (а не реакция присоединения). Разрыва двойных связей у аренов можно добиться только при высокой температуре и в присутствии катализаторов. Общее содержание аренов в нефтях относительно невелико. В бензиновых фракциях их содержание обычно не превышает 5–25% и зависит от месторождения нефти. В более тяжелых фракциях содержание аренов может достигать 35%. Классификация и условное обозначение нефтей Нефти различных месторождений отличаются друг от друга по химическому, фракционному составу и физико-химическим свойствам. Очень разнообразен и углеводородный состав нефти. В связи с тем, что именно свойства нефти определяют направление и условия ее переработки, влияют на качество получаемых нефтепродуктов, целесообразно объединить нефти различного происхождения по определенным признакам, т.е. разработать такую классификацию нефтей, которая отражала бы их химическую природу и определяла возможные направления их переработки. Существуют различные классификации нефтей: по геохимическому происхождению, по физико-химическим свойствам, по фракционному и химическому составу, что определяет направления их переработки и возможности получения тех или иных нефтепродуктов. Мы остановимся на технической классификации. Для определения единого подхода к техническим требованиям к нефти, производимой нефтегазодобывающими организациями при подготовке к транспортировке по магистральным нефтепроводам, наливным транспортом для поставки потребителям Российской Федерации и на экспорт, с 1 июля 2002 г. введен в действие ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия». Этот стандарт распространяется на нефти, подготовленные нефтегазодобывающими предприятиями к транспортировке и для поставки потребителям. В настоящем стандарте дается определение понятий сырой и товарной нефти. Сырая нефть – жидкая природная ископаемая смесь углеводородов широкого фракционного состава, которая содержит растворенный газ, воду, минеральные соли, механические примеси и служит основным сырьем для производства жидких энергоносителей (бензина, керосина, дизельного топлива, мазута), смазочных масел, битума и кокса. Товарная нефть – нефть, подготовленная к поставке потребителю в соответствии с требованиями действующих нормативных и технических документов, принятых в установленном порядке. В соответствии с новым ГОСТ Р 51858−2002 нефть подразделяют по физико-химическим свойствам, степени подготовки, содержанию сероводорода и легких меркаптанов на классы, типы, группы и виды. Класс 1-4 от массовой доли серы Тип 0-4 по плотности (дополнительно для экспорта по выходу фракций и массовой доли парафина) Группа 1-3 по степени подготовки: содержание воды, механических примесей, хлористых солей, хлорорганических соединений, давление паров Вид 1-3 по массовой доли сероводорода и легких меркаптанов   Таким образом, по технической классификации в соответствии с ГОСТ Р 51858−2002 условное обозначение нефти состоит из четырех цифр, соответствующих обозначениям класса, типа, группы и вида нефти. Пример обозначения товарной нефти: 2.2.2.1. ГОСТ РФ 51858-2002. Дайте определение: Нефть – представляет собой вязкую, маслянистую жидкость с характерным запахом. Назовите общепринятые фракции нефти, приведите интервалы температуры (°С), при которых они выкипают, опишите области их применения

Перечислите основные элементы, входящие в состав нефти, определите их примерное процентное содержание, перечислите соединения, в составе которых они находятся в нефти.

Заполните пустые клетки в схеме классификации углеводородов. (Обратите внимание на подсказки в виде общих формул классов органических соединений).  Какие свойства нефти определяют: Алканы Изоалканы Непредельные ациклические углеводороды Ароматические углеводороды Серосодержащие соединения Азотсодержащие соединения Хлористые соли Определите шифр нефти в соответствии с технической классификацией с содержанием серы 1,15% (масс.), плотностью при 20 °С 860,0 кг/м3, концентрацией хлористых солей 120 мг/дм3, содержанием воды 0,40% (масс.), с содержанием сероводорода менее 20 ppm____________________________________ Определите шифр нефти в соответствии с технической классификацией с содержанием серы 0,5%, плотностью при 20 °C – 860,0 кг/м3, концентрацией хлористых солей 90 мг/ дм3, массовой доли воды 0,40% , при отсутствии сероводорода___________________________________________________ Смесь нефтяных остатков (гудрон. крекинг-остаток. крекинг-остаток утяжеленный. экстракт селективной очистки масел). являющая сырьем процесса замедленного коксования. имеет следующие характеристики: массу G кг/ч; среднюю молекулярную массу М кг/кмоль. плотность при 20 °С ρ кг/м3. Найти: массовый, мольный и объемный состав смеси с точностью до 1-ой десятой процента. Ответ представить в виде таблицы.

Варианты к задаче 8

Решение В практических расчетах состав многокомпонентной смеси выражается в долях или процентах. Соотношение между долями и процентами. 1:100. Массовая доля компонента представляет собой отношение его массы mi к массе смеси m:  Очевидно, что mi m  1 1Молярная доля xi’ компонента выражается отношением числа молей Ni этого компонента к общему числу молей N смеси:  Пересчет массового состава в молярный и обратный пересчет осуществляются по формулам:   где Mi - молярная масса компонента, кг/кмоль. Объемная доля γi компонента есть отношение его объема Vi к объему всей смеси V:  Для пересчета объемного состава в массовый и обратно необходимо знать плотность каждого компонента:   где ρi - молярная масса компонента, кг/м3 Для жидкой смеси прямой пересчет объемных долей в молярные довольно сложен, поэтому лучше его проводить с помощью массовых долей. Для газовой смеси состав, выраженный объемными и молярными долями, одинаков. Пример решения задачи 8 Дано:

Решение: I шаг Найдем сумму масс всех компонентов по формуле: mi m где mi – масса компонента, кг; m – масса смеси, кг; mi 9950 + 6120 + 11780 + 9650 = 37500 кг II шаг Найдем массовую долю компонента в процентах массовых по формуле:  где  – массовый процент, % масс,; mi – масса компонента, кг; m – масса смеси, кг; – массовый процент, % масс,; mi – масса компонента, кг; m – масса смеси, кг;    Очевидно что:  (%масс.) (%масс.)III шаг Найдем число моль для каждого компонента по формуле:  где Ni – число моль компонента, кмоль; mi – масса компонента, кг; Mi – молярная масса компонента, кг/кмоль;   (кмоль) (кмоль)  (кмоль) (кмоль)Найдем общее число моль смеси по формуле:  N = 16.893 + 10 + 18.3204 + 21.8821 = 67.0955 (кмоль) IV шаг Найдем мольный процент каждого компонента по формуле:  где xi` – мольный процент компонента, %мол,; Ni – число моль компонента, кмоль; N – число моль смеси, кмоль;     Очевидно что   V шаг Найдем объем каждого компонента по формуле:  где Vi – объем компонента, м3; mi – масса компонента, кг; ρi – плотность компонента, кг/м3;     Найдем объем всей смеси по формуле:  V = 9.9799 + 6.0774 + 11.6981 + 10.1366 = 37.892 (м3) VI шаг Найдем объемный процент каждого компонента по формуле:  где xVi – объемный процент каждого компонента, %об.; Vi – объем каждого каомпонента, м3; V – объем всей смеси, м3;   (% об.) (% об.)  Очевидно что   | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||