расчет паротурбинной установки. ПТУ. теплофикационный цикл паротурбинной установки

Скачать 0.79 Mb. Скачать 0.79 Mb.

|

Дисциплина «Паротурбинная техника» Расчетная работа «ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ ЦИКЛ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ»

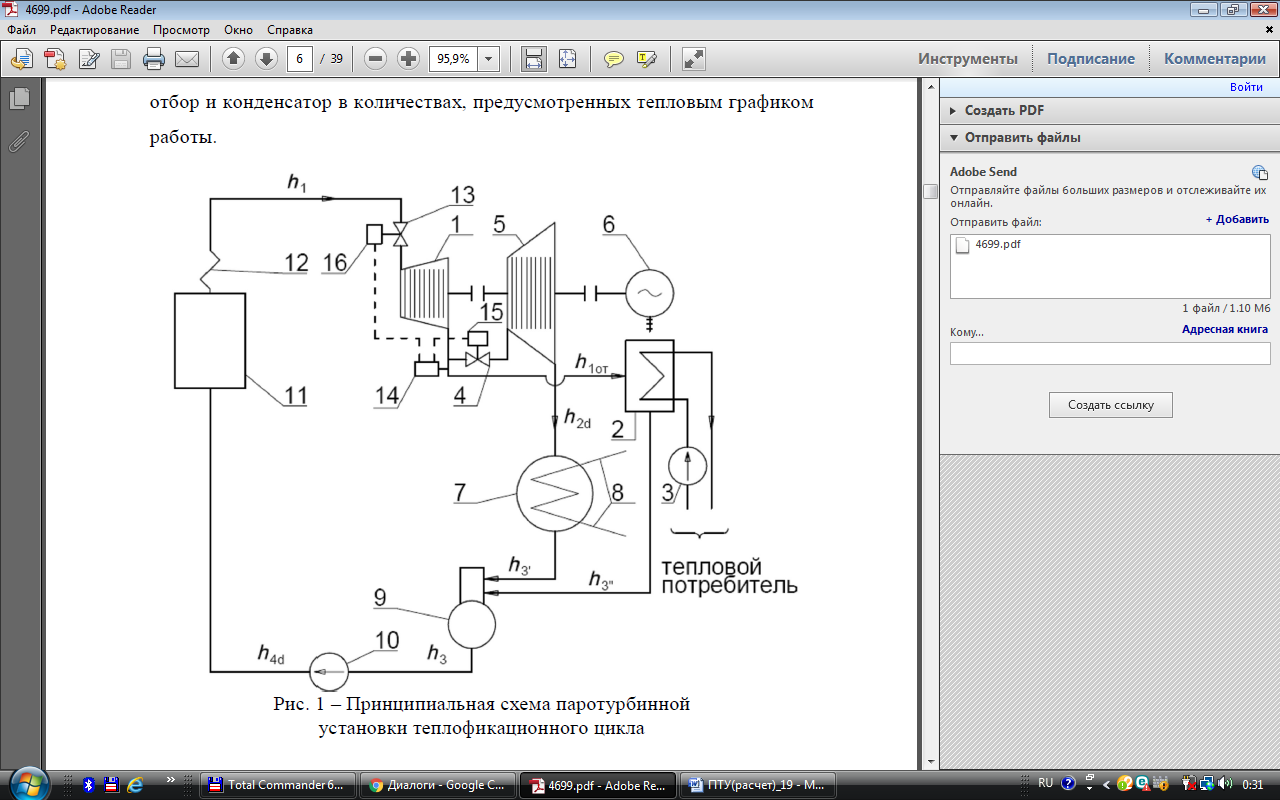

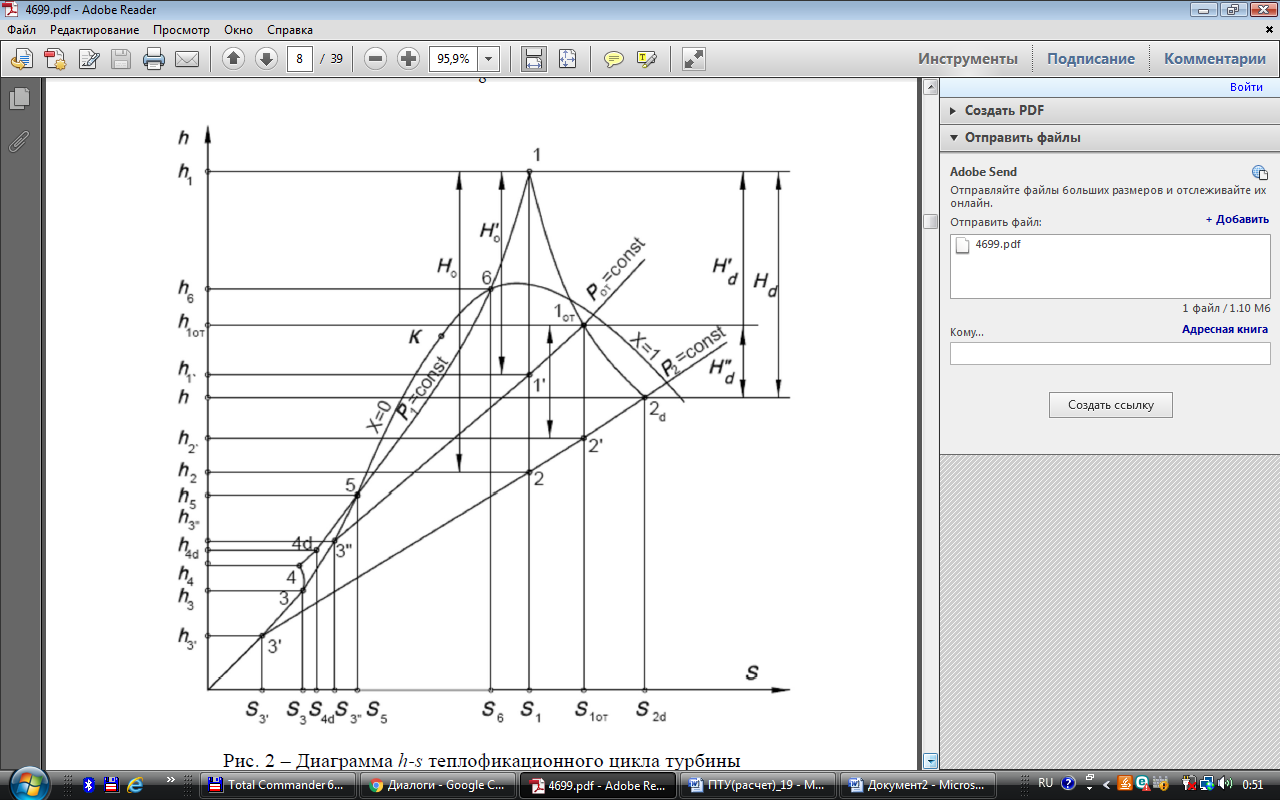

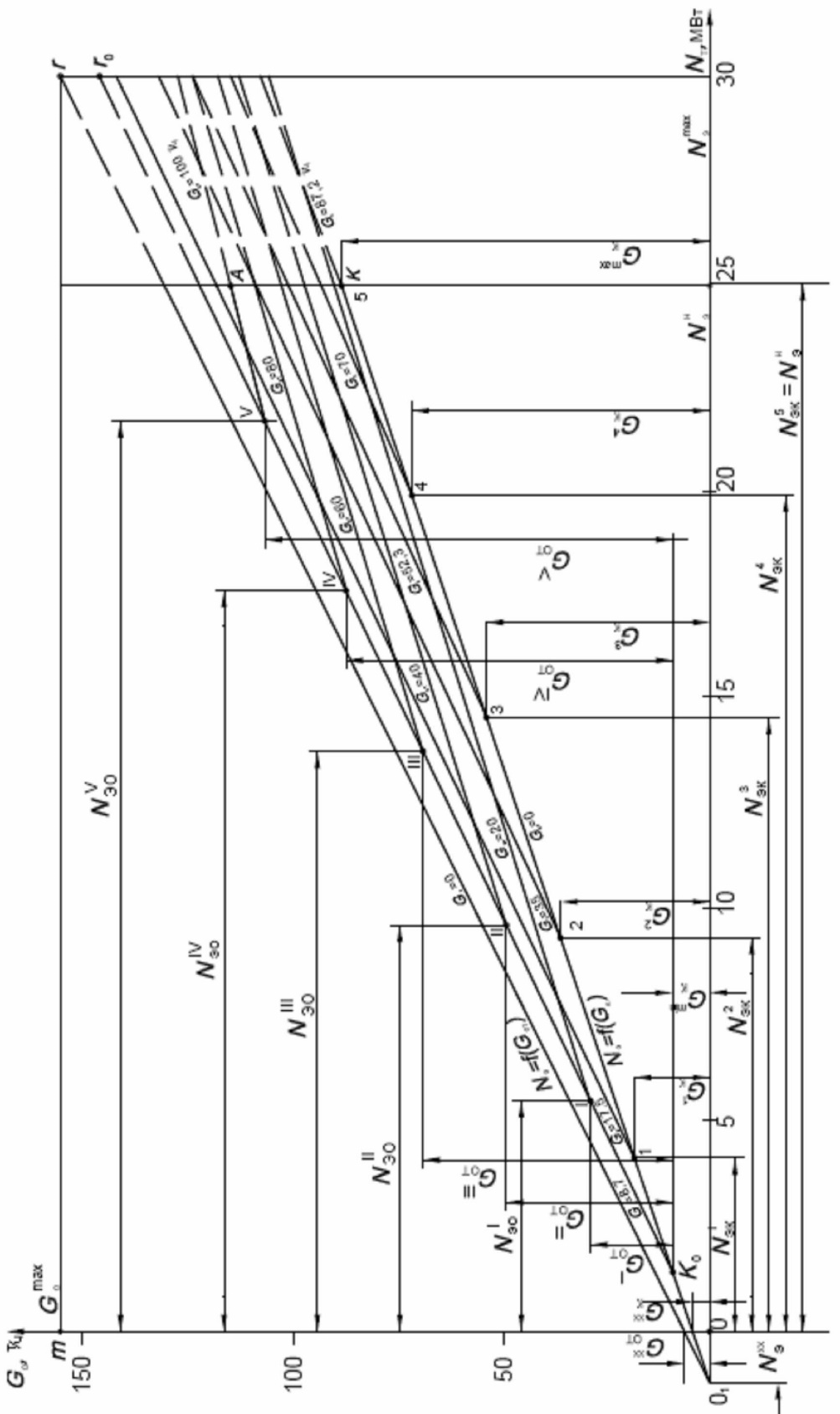

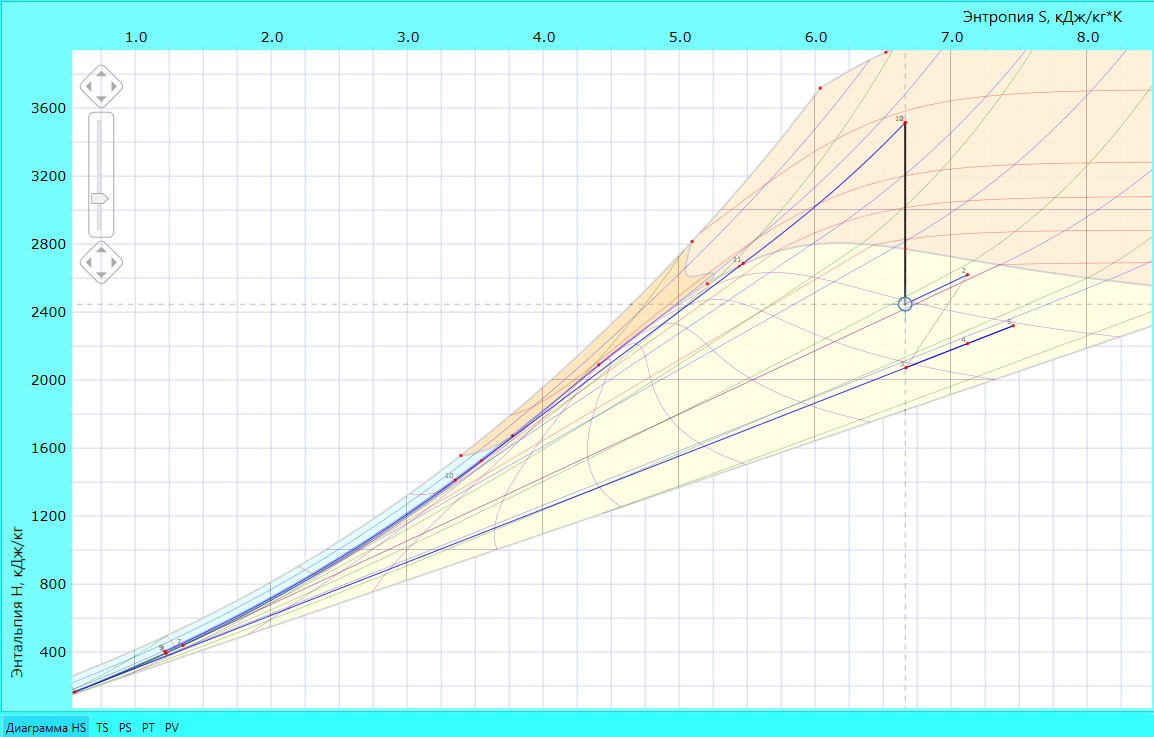

СодержаниеОпределение термодинамических параметров в основных точках цикла 10 Заключение 15 Список используемой литературы 16 Введение Паровая турбина является основным элементом энергетической установки теплофикационного цикла. На рисунке 1 представлена принципиальная схема паротурбинной установки с одним регулируемым отбором пара для подогрева сетевой воды.  Рисунок 1 – Принципиальная схема паротурбинной установки теплофикационного цикла В этой установке определенное количество пара после срабатывания в части высокого давления (ЧВД) 1 турбины направляется в подогреватель сетевой воды (бойлер) 2, через который циркулирует вода из системы отопления при помощи насоса 3. Остальная часть пара через регулирующий орган 4 поступает в часть низкого давления (ЧНД) 5 турбины, где производится дополнительная механическая работа вращения ротора, преобразуемая турбогенератором 6 в электрическую энергию. Отработанный в ЧНД турбины пар направляется в конденсатор 7, где происходит его конденсация за счет охлаждения циркуляционной водой, протекающей в трубках 8. Затем конденсат из конденсатора 7 и подогревателя 2 направляется в деаэраторный бак 9, где происходит освобождение конденсата от растворенных в нем агрессивных газов (кислорода и углекислоты) с целью уменьшения коррозии оборудования. После деаэрации воды питательным насосом 10 подается в парогенератор 11, где за счет теплоты сгорания топлива происходит процесс парообразования и последующий перегрев пара в пароперегревателе 12. Перегретый пар через регулирующий орган 13 поступает в ЧВД паровой турбины. Система регулирующих органов 13 (регулирующий клапан ЧВД) и 4 (поворотная диафрагма ЧНД) позволяет с помощью автоматических устройств регулировать подачу пара в ЧВД, ЧНД и теплофикационный отбор в зависимости от режима работы. Например, в летний период года отпадает необходимость в теплофикационном отборе, в этом случае поворотная диафрагма 4 перед ЧНД полностью открыта и весь пар поступает в ЧНД и конденсатор турбины. Турбина работает по электрическому графику в конденсационном режиме. В зимний период года включен регулятор давления 14 отборного пара, который автоматически воздействует на сервомоторы 15, 16 соответствующих регулирующих органов 4 и 13, изменяя расход пара на турбину, в отбор и конденсатор в количествах, предусмотренных тепловым графиком работы. Изменение состояния пара в цикле Ренкина, используемом в современных паротурбинных установках, иллюстрируется в h, s – диаграмме, представленной на рисунке 2. Питательный насос 10, представленный на рисунке 1, повышает давление воды до величины p1 и подает ее в парогенератор 11. Изоэнтропный процесс в питательном насосе изображен условно в h, s – диаграмме линий 3-4. Действительный адиабатный процесс повышения давления воды в насосе от давления в деаэраторе 9 до давления p1 перед парогенератором представлен линией 3-4д. Далее вода поступает в парогенератор, где вначале происходит предварительный ее подогрев до температуры кипения при постоянном давлении по линии 4-5. Изобарно-изотермический процесс парообразования кипящей воды в парогенераторе обозначен линией 5-6. Затем пар поступает в пароперегреватель 12, где температура повышается до Т1 по изобаре 6-1. Пренебрегая потерями температуры и давления в паропроводе от пароперегревателя до турбины, считаем, что точка 1 показывает исходное состояние острого пара перед турбиной. Таким образом, подвод теплоты к рабочему телу осуществляется в парогенераторе и пароперегревателе по изобаре 4-5-6-1. Количество теплоты, подведенной к 1 кг рабочего тела, определяется разностью энтальпий рабочего тела в начале и в конце процесса: q1 = h1 – h4д, кДж/кг. В дальнейшем пар расширяется в части высокого давления турбины до давления в камере отбора pот, как представлено на рисунке 2.  Рисунок 2 – Диаграмма h-s теплофикационного цикла турбины с регулируемым отбором пара При этом происходит превращение кинетической энергии пара в механическую работу вращения ротора. Действительный адиабарный процесс расширения пара в ЧВД турбины с учетом потерь на трение происходит по линии 1-1от и определяется разностью энтальпий в точках 1 и 1от. Эта разность есть действительный теплоперепад в ЧВД: Нд = h1 – h1от, где h1 – энтальпия острого пара; h1от – энтальпия пара в отборе. Идеальный обратимый процесс расширения пара в ЧВД определяется линией 1-1, а разность энтальпий в точках 1 и 1 есть располагаемый теплоперепад в ЧВД: Но = h1 – h1 где h1 – энтальпия пара в конце изоэнтропного расширения в ЧВД. Адиабатное обратимое расширение пара в ЧНД турбины происходит по линии 1от -2. Действительный теплоперепад в ЧНД равен: Нд = h1от – h2д где h2д – энтальпия пара в конце процесса расширения в ЧНД. Располагаемый теплоперепад в ЧНД равен: Но = h1 – h2, где h2 – энтальпия пара в конце обратимого расширения в ЧНД. Суммарный действительный теплоперепад в турбине представляется разностью энтальпий в точках 1 и 2д: Нд = h1 – h2д. Суммарный располагаемый теплоперепад в турбине определяется разностью энтальпий в точках 1 и 2: Но = h1 – h2. Отработанный в ЧНД турбины пар поступает в конденсатор, где происходит его конденсация при постоянных давлении и температуре. Процесс конденсации пара в конденсаторе в h, s – диаграмме изображается линией 2д-3. Конденсация пара, поступающего в отбор, происходит в подогревателе сетевой воды (бойлере) в результате охлаждения водой, циркулирующей в системе отопления. Этот процесс также является изобарно-изотермическим и изображается линией 1от-3. Таким образом, в теплофикационной турбине с регулируемым отбором пара теплота теряется только с той частью отработанного пара, которая поступает в конденсатор из ЧНД турбины. Количество этой теплоты, уносимой охлаждающей водой в атмосферу, определится на рисунке 2: q2 = h2д – h3.  Рисунок 3- Диаграмма режимов турбины Исходные данные Выбор типа паровой турбины и давления в конденсаторе производится по таблице 1 приложения. Выбор исходных данных для расчета производится по таблице 2 приложения. Выполним расчет теплофикационного цикла с одним регулируемым отбором пара паровой турбины типа Т-170-7.8, имеющей следующие параметры: - номинальная мощность турбины Nэн = 158 МВт, - максимальный расход острого пара Gо max= 108 т/час, - давление острого пара р1 = 7.8 МПа, - температура острого пара Т1 = 515оС, - максимальный расход острого пара в регулируемый отбор Gотmax = 457 т/час, - давление пара в регулируемом отборе рот = 0,6 МПа, - давление в конденсаторе р2 = 0,011 МПа, - относительный внутренний КПД части высокого давления ηЧВД оi= 0.8, - относительный внутренний КПД части низкого давления турбины ηЧНД оi= 0.7. Определение термодинамических параметров в основных точках циклаДля построения теплофикационного цикла в h, s – диаграмме в соответствии с рисунком 2 необходимо определить параметры в основных точках цикла. Точка 1 – состояние острого пара перед турбиной Давление р1 = 7.8 МПа, температура Т1 = 515оС (берутся из таблицы 2 приложения в соответствии с номером варианта задания). По таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара находим: энтальпия h1 = 3433 кДж/кг, удельный объем υ1 = 0.043 м3/кг, энтропия s1 = 6.757 кДж/кгК. Точка 1 – конец изоэнтропного расширения пара в ЧВД турбины Определяется на h, s – диаграмме пересечением линий постоянных энтропии s1 = 6.757 кДж/кгК и давления в отборе р1 = рот = 0.6 МПа. По h, s – диаграмме находим: энтальпия h1 = 2486 кДж/кг, удельный объем υ1 = 1.24 м3/кг, энтропия s1 = 6.757 кДж/кгК, температура Т1 = 106.27оС. Точка 1от – конец действительного процесса расширения пара в ЧВД турбины Энтальпию пара в точке 1от определим по формуле: h1от = h1 – (h1 – h1)· η чвд оi. Подставив известные величины, получим: h1от = 3433 – (3433 – 2486) · 0.8 = 2675.4 кДж/кг. Энтропию s1от и удельный объем υ1от находим из таблиц по известным параметрам h1от =2675.4 кДж/кг и p1от = рот = 0,6 МПа: s1от = 6.865 кДж/кгК, υ1от =1.24 м3/кг, температура Т1от = Т1 = 106.27оС, т.к. точка 1от находится в области влажного пара. Точка 2 – конец изоэнтропного расширения пара в турбине Определяется пересечением линий постоянной энтропии s1 = 6.757 кДж/кгК и давления в конденсаторе р2 = 0,011 МПа. По h, s – диаграмме находим: энтальпия h2 = 2151.446 кДж/кг, удельный объем пара υ2 = 10.965 м3/кг, энтропия s2 = s1 = 6.757 кДж/кгК, температура Т2 = 47.684оС. Температуру Т2 = Т2 = Т2д = Т3 удобней определять из таблиц по давлению р2. Точка 2 – конец изоэнтропного расширения пара в ЧНД турбины Определяется пересечением линий постоянных энтальпии s1от = 6.865 кДж/кгК и давления в конденсаторе р2 = 0,011 МПа. По h, s – диаграмме находим: энтальпия h2 = 2186.024 кДж/кг, удельный объем υ2 = 11.158 м3/кг, энтропия s2 = 6.865 кДж/кгК, температура Т2 = 47.684 оС. Точка 2д – конец действительного процесса расширения пара в ЧНД турбины Энтальпию пара в точке 2д определим по формуле: h2д = h1от – ( h1от – h2)· ηчндоi. Подставив известные величины, получим: h2д = 2675.4 – (2675.4 –2186.024)·0.7 = 2333 кДж/кг. Из h, s – диаграммы определим: s2д = 7.323 кДж/кгК, υ2д = 11.984 м3/кг, Т2д = 47.684оС, р2д = р2 = р2 = 0,011 МПа. Точка 3 – конец процесса конденсации пара в конденсаторе турбины Параметры в этой точке находим, пользуясь таблицами, по заданному давлению р2 = р3 = 0.011 МПа: Т3 = 13.034оС, υ3 = 0.001 м3/кг, h3 = 54.71 кДж/кг, s3 = 0,196 кДж/кгК. Точка 3– конец процесса конденсации пара в подогревателе сетевой воды (бойлере) Параметры в этой точке находим, пользуясь таблицами по заданному давлению рот = р1 = 0,6 МПа: Т3 = 85.95оС, υ3 = 0.00103 м3/кг, h3 = 359.93 кДж/кг, s3 = 1.145 кДж/кгК. Точка 3 – состояние конденсата перед питательным насосом Энтальпию в этой точке находим по уравнению: h3 = (Gкh3+Gотh3)/(Gк+Gот). Расходы пара Gк и Gот определяем из диаграммы режимов для номинального режима Nэн = 158 мВт (см. рисунок 3 раздела): Gк = 450 т/час, Gот = 700 т/час. Получим: h3 = 240.496кДж/кг. Остальные параметры кипящей воды в точке 3 находим из таблиц. по величине h3: Т3 = 58оС, р3 = 0,01 МПа, υ3 = 0.00103 м3/кг, s3 = 0.806 кДж/кгК. Точка 4 – конец изоэнтропного сжатия конденсата в питательном насосе Механическая работа вращения ротора насоса полностью переходит в теплоту. При этом принимаем увеличение температуры и энтальпии конденсата после повышения давления до величины р4 = р1 = 7.8 МПа соответственно на 2,5оС и 10 кДж/кг. Тогда параметры в точке 4 будут равны: р4 = 7.8 МПа, Т4 = 60.5оС, υ4 = 0.00103 м3/кг, h4 = 250.496 кДж/кг, s4 = s3 = 0.806 кДж/кгК. Точка 4д – конец адиабатного сжатия конденсата в питательном насосе (состояние конденсата перед парогенератором) Энтальпия в точке 4д определяется из уравнения: h4д = h3 + ((h4-h3)/ ηнoi) ηнoi= 0,9 – внутренний относительный КПД питательного насоса. Тогда: h4д = 251.607 кДж/кг. Находим остальные параметры из таблиц по известным р4д = р1 и h4д: р4д = 7.8 МПа, Т4д = 62оС, υ4д = 0.00108 м3/кг, s4д = 0.856 кДж/кгК. Точка 5 – начало парообразования в парогенераторе Параметры находят по давлению р5 = р1 из таблиц: р5 =7.8 МПа, Т5 =294оС, υ5 = 0.0013 м3/кг, h5 = 1312 кДж/кг, s5 = 3.2 кДж/кгК. Точка 6 – конец парообразования в парогенераторе Параметры находим по давлению р6 = р1 из таблиц: Р6 = 7.8 МПа, Т6 = 294оС, υ6 = 0.024 м3/кг, h6 = 2684 кДж/кг, s6 = 5.75 кДж/кгК. Найденные значения термодинамических параметров записываем в таблицу 1 и строим цикл в h, s – рисунок 4. Таблица 1 - Результаты расчета

Рисунок 4 - Диаграмма h-s ЗаключениеВ ходе выполнения работы был проведён расчёт теплофикационного цикла с одним регулируемым отбором пара паровой турбины типа Т-170-7.8 и представлена диаграмма h, s теплофикационного цикла. Список используемой литературыЩегляев А.В. Паровые турбины. (Теория теплового процесса и конструкция турбин) Изд. 4-е, переработ. М., «Энергия», 1967. Кириллов И.И., Иванов В.А., Кириллов А.И. Паровые турбины и паротурбинные установки. - Л.: Машиностроение. Ленингр. Отд-ние, 1978. - 276 с., ил. Трухний А.Д., Ломакин Б.В. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки: Учебное пособие для вузов. - М.: Издательство МЭИ, 2002. - 540 с.: ил., вкладки С.Л.Ривкин, А.А. Александров. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 80 с.с ил. |