скоро в школу. Требования к одежде. Требования к одежде

Скачать 0.97 Mb. Скачать 0.97 Mb.

|

|

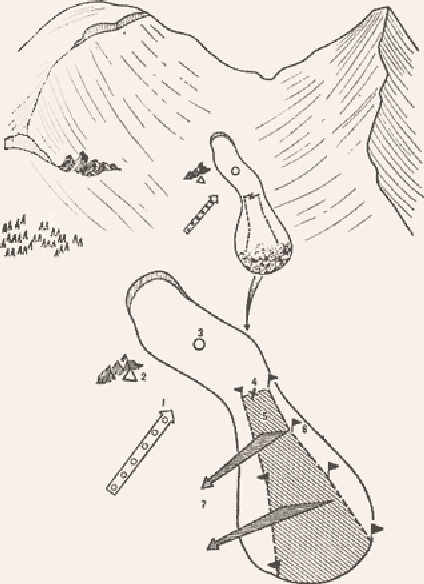

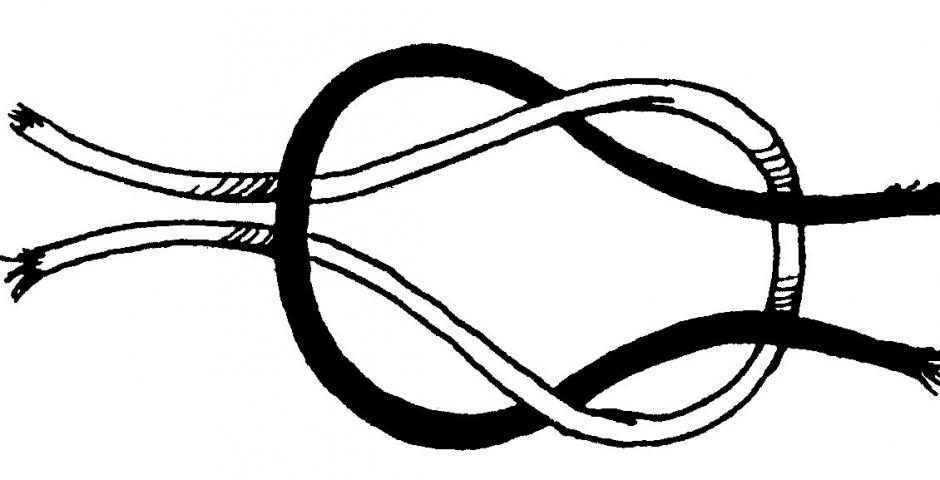

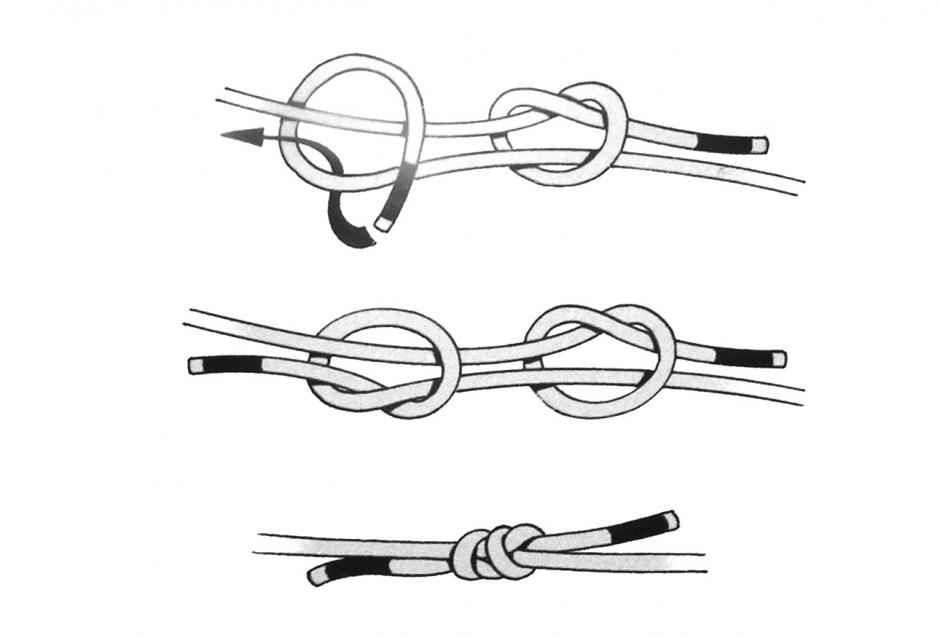

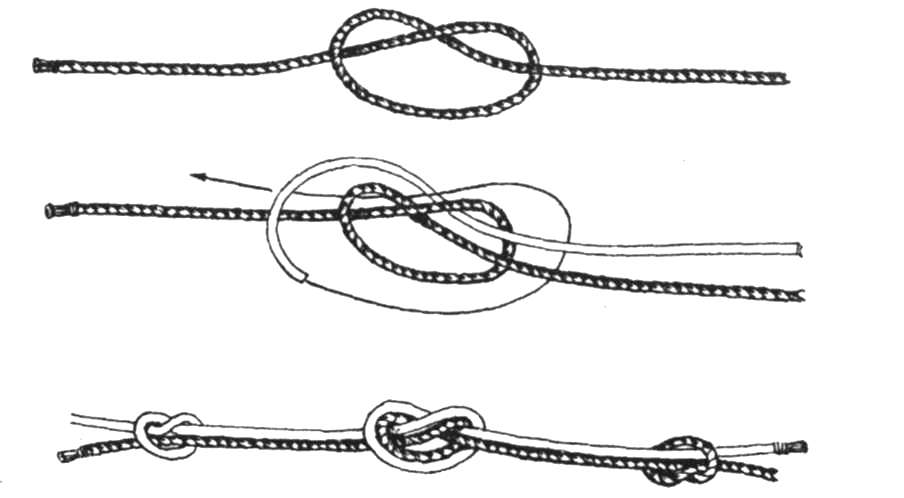

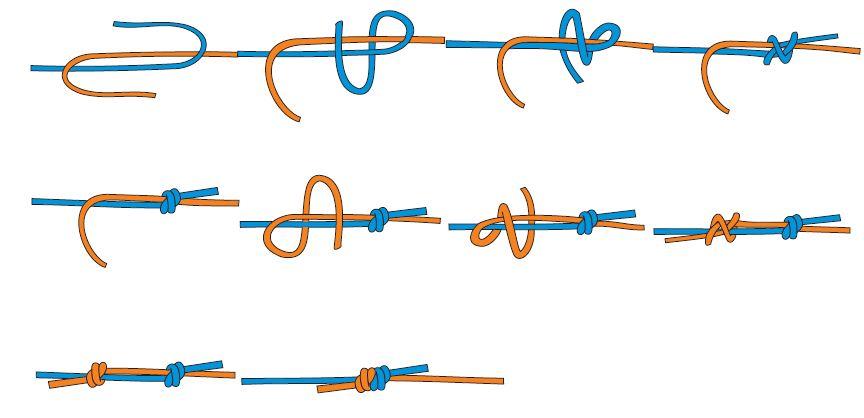

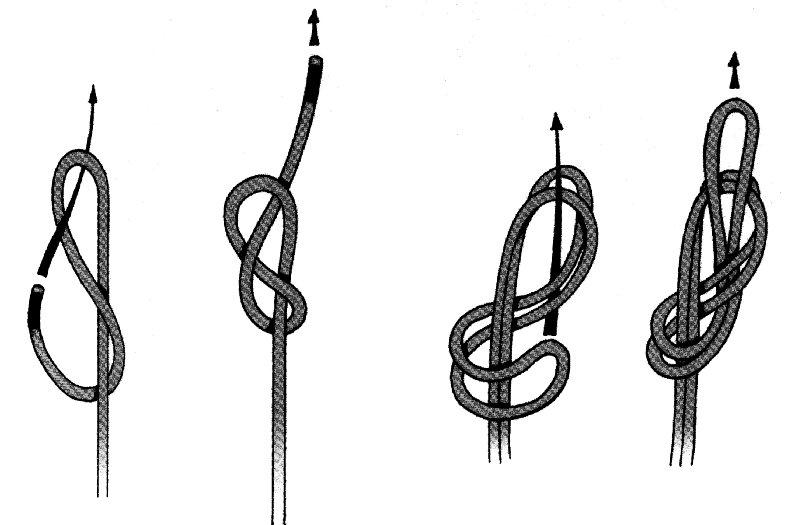

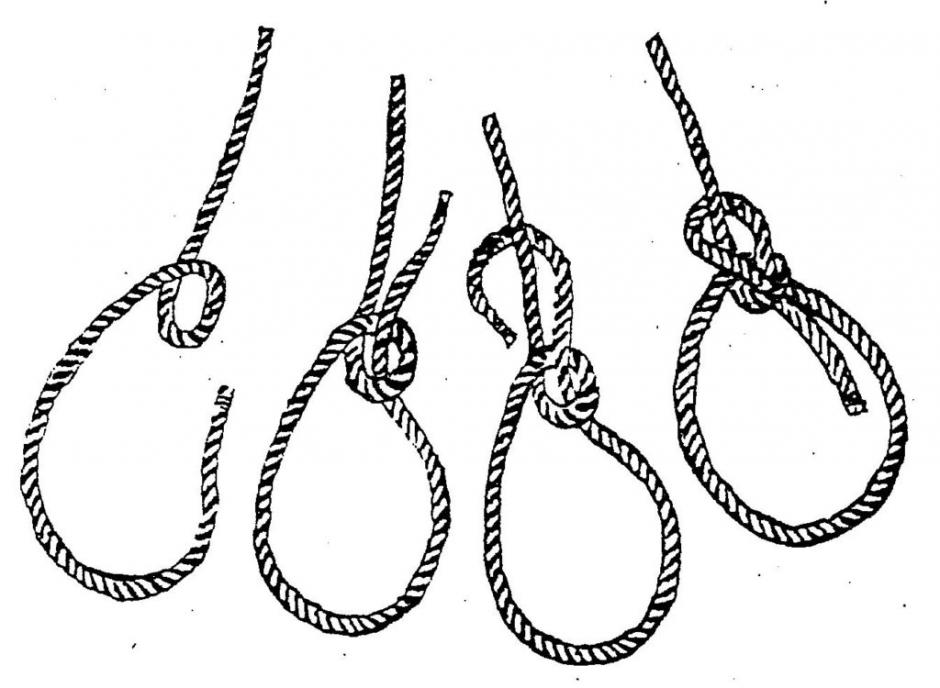

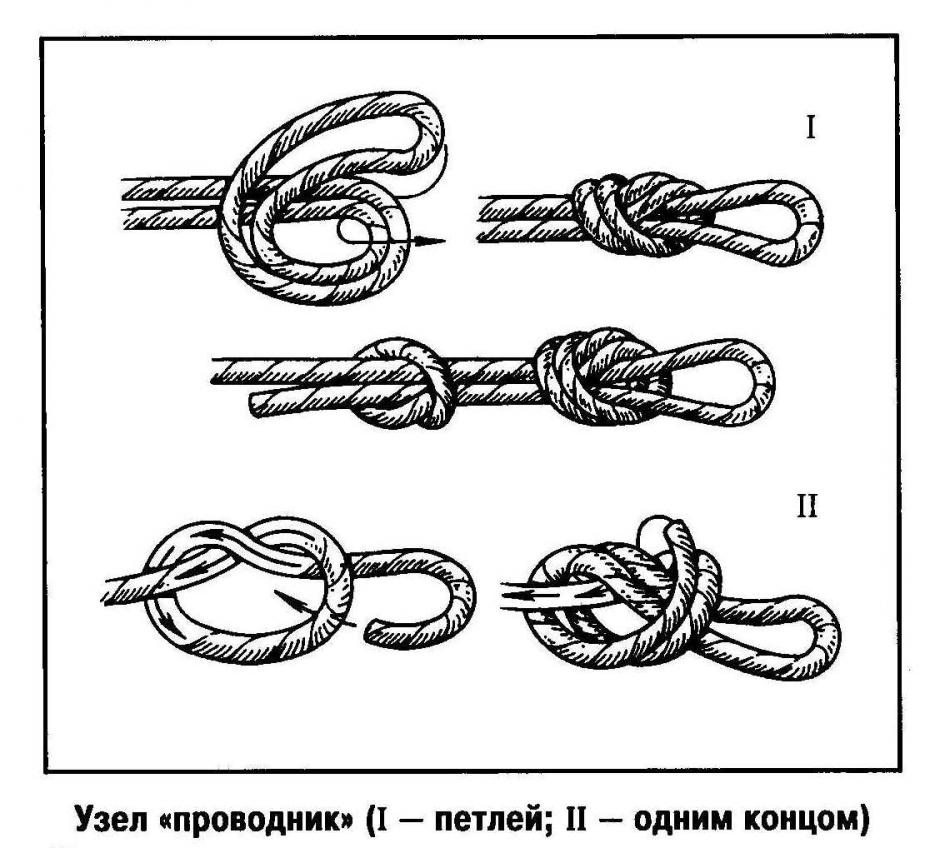

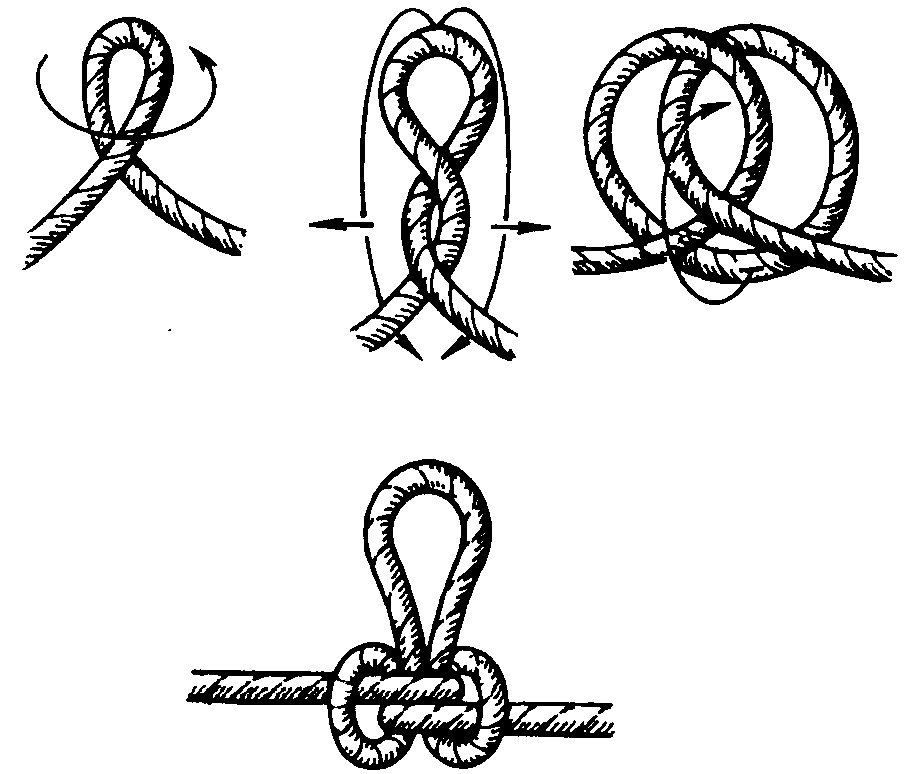

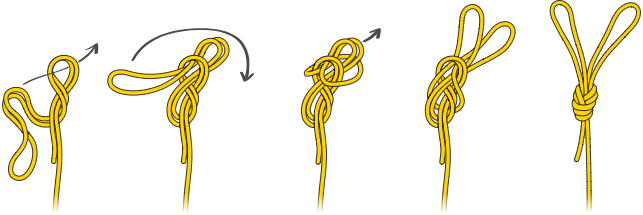

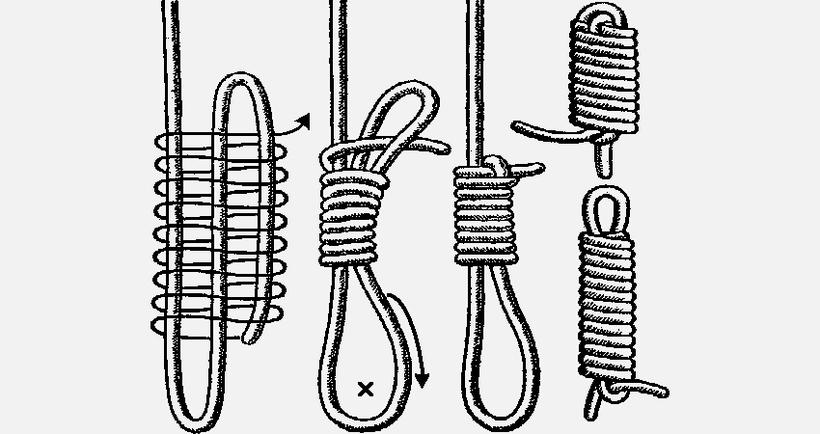

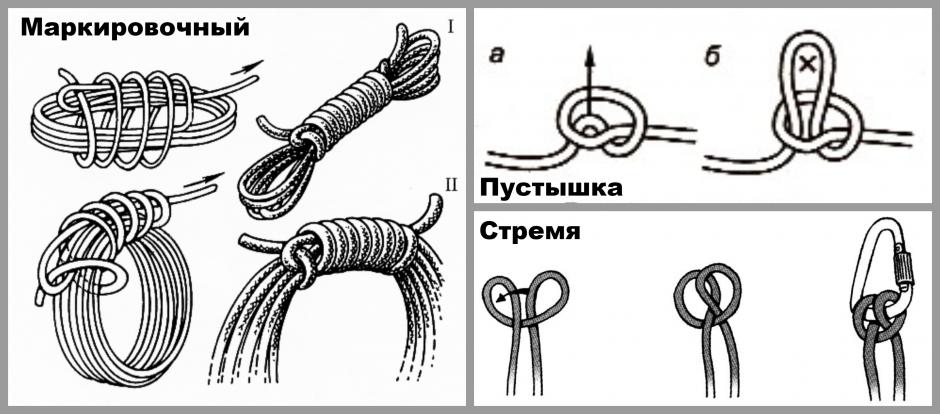

Требования к одежде Важный элемент успешного катания — обмундирование спортсмена: 1. Верхняя одежда должна быть теплой, легкой, не продуваемой и комфортной. 2. На голове обязательно шапка, на руках перчатки, варежки. Толщина головного убора зависит от температурных особенностей во время катания . 3. Обувь рекомендуется подбирать на один сантиметр больше ноги лыжника. Она не должна сковывать движения стоп и вызывать онемение пальцев. 4. Обувь должна быть сухой. В мокрых ботинках кататься нельзя: можно обморозить пальцы ног. 5. Запрещен обгон во время быстрой езды по узким тропам, при спуске с горы. 6. Нельзя делать незапланированные остановки на лыжне, если вы катаетесь не одни. 7. При падении, особенно при спуске, следует незамедлительно уйти, отползти с лыжной трассы. Палки при этом должны быть отброшены вбок, чтобы очередной лыжник не наткнулся на них. 8. Если чувствуешь неизбежное падение, то сделать это необходимо согнув немного колени, заваливаясь на один бок. 9. При ходьбе на лыжах не раскидывайте сильно палки в стороны, это может препятствовать движению других лыжников. Правила безопасности при катании на лыжах 1. Лыжные палки должны быть снабжены защитным наконечником, кольцом и иметь удобную рукоять с кожаным регулируемым ремешком на запястье. 2. Установка и эксплуатация крепления должна быть построена под катающегося, чтобы лыжник смог надеть и снять снегоступы самостоятельно. 3. Следует приобрести легкую и свободную экипировку, которая хорошо защищает от ветра и не стесняет движения лыжника. 4. Необходимо, чтобы обувь спортсмена соответствовала размеру его ноги, тогда вероятность травм и повреждений стоп снижается. 5. Кататься по горизонтальной траектории следует на расстоянии друг от друга не менее трех метров, во время спуска — 30 метров. 6. Если чувствуете, что теряете баланс, то следует слегка присесть на корточки и завалиться набок. Чтобы избежать травмы, палки должны быть направлены назад. 7. Если почувствовали признаки обморожения, рекомендуется прекратить дальнейшее движение, сойти с дистанции, как можно скорее попасть в теплое помещение. 8. До начала лыжного занятия следует снять утяжеляющую одежку, помните, что при катании температурный режим сбивается, и лыжнику становится жарко. Нельзя снимать или расстегивать одежду на ходу, это приведет к простудным заболеваниям. 9. После окончания заезда рекомендуется снять лыжную базу у входа в помещение, стряхнув с нее весь снежный груз. 10. Не рекомендуется пить прохладную воду в первые 20-30 минут после пробежки во избежание заболевания ангиной. 11. Комфортные погодные условия для катания на лыжах должны входить в температурные рамки до -10 градусов, при отсутствии сильного ветреного потока. 12.6. Оказание медицинской помощи Необходимость оказания медицинской помощив лыжном походе чаще всего связана с переохлаждением организма и травмами в результате падений. Холод и сильный ветер могут стать причиной отморожения и замерзания, тяжелые последствия которых, вплоть до гибели, возможны не только при низких температурах, но и при 0° и даже несколько выше. Отморожения часто вызываются увлажнением одежды и обуви, нарушением кровообращения из-за тесной обуви, тугой шнуровки, перетягивания ступни ремнями кошек, туго завязанных тесемок бахил, жгута или давящей повязки. Наиболее распространенная причина – замерзшая обувь или деформация ботинок в результате небрежной сушки у костра, а также перенесенные ранее отморожения. Снижение общей сопротивляемости организма может наступить в результате ослабленного питания, отсутствия горячей пищи и витаминов, заболеваний, психической подавленности. Это также способствует отморожениям и замерзанию организма. Различают четыре степени отморожений.Первая степень проявляется обычно в побледнении или покраснении кожи, отеке, припухлости отмороженного участка, ощущении жжения и боли. Повторные охлаждения конечностей, ознобления, считаются хроническим отморожением первой степени. На ознобленных участках кожа сильнее краснеет, образуются пузыри. Вторая степень отморожения характеризуется более глубоким, чем при первой степени, расстройством кровообращения, посинением и отеком кожи. Через несколько часов после отогревания появляются пузыри с прозрачным, иногда кровянистым содержанием. При третьей и четвертой степени отморожения происходит омертвение кожи, подкожной клетчатки, частично мышц, сухожилий и суставов. Кожа становится холодной, нечувствительной к прикосновениям и уколам. Содержание пузырей окрашено в кровянистый цвет. Процесс расслаивания омертвевших участков может сопровождаться нагноением. При оказании помощи при отмороженияхпобелевшие щеки, нос и уши рекомендуется растирать чистой рукой или теплой пуховой варежкой до появления красноты и чувствительности кожи. Растирать отмороженные места кожи снегом нельзя, поскольку он еще больше охлаждает ткань и наносит мельчайшие царапины, в которые могут попасть микробы. Согретый участок следует прикрыть сухой повязкой или шарфом. Отмороженные конечности надо отогревать и массировать до порозовения и обретения чувствительности кожи с одновременным движением пальцами. Если растирание не приносит желаемого результата, отмороженные конечности отогреваются под свитером на теле товарища. К этому способу обычно прибегают во время подъемов и спусков по сложным склонам, когда невозможно установить палатку и развести костер. В лесной зоне отмороженные конечности лучше всего отогревать у костра. Если все эти меры не помогают, необходимо быстро ставить палатку и отогревать отмороженную ногу (руку) в теплой воде. В качестве ванночки можно использовать несколько полиэтиленовых мешочков или одно из варочных ведер. Вначале температура воды должна быть не более 20°. В последующие 20-30 минут ее доводят до 37-38°. Отогревание в воде нужно сочетать с легким массажем, растиранием и движением пальцами, После восстановления кровообращения кожу надо протереть досуха, обтереть спиртом и наложить сухую повязку. Пальцы обычно бинтуют вместе. Отмороженные участки не следует смазывать йодом и другими цветными растворами, а также жиром. Помощь, оказанная до проявления признаков отморожения (сразу после исчезновения боли и появления онемения), часто вообще предотвращает его развитие. Если растираемый участок кожи приобретает синюшную окраску, что свидетельствует о неполном восстановлении кровообращения, пострадавшего во избежание тяжелых последствий следует по возможности быстрее доставить в больницу. Если отморожение обнаруживается с опозданием – в период отогревания, когда возникают отечность и пузыри, – нельзя делать массаж и растирание. В этом случае нужно марлей (ватой), смоченной спиртом, протереть кожу и наложить сухую стерильную повязку. Дальнейшее лечение производится только врачом. Замерзание наступает при длительном и интенсивном холоде, в результате которого температура тела падает до опасных пределов. Наиболее часто замерзанию подвергаются туристы, оказавшиеся один на один с пургой, сильным ветром и морозом. Причинами замерзания также могут стать неподвижность (сон на морозе, нахождение в лавине или трещине), болезненное состояние, травматические повреждения. Признаки замерзания (различают три степени их) – падение температуры тела до 32-30° и ниже, понижение пульса до 65-38 ударов в минуту, чувство усталости, ослабление памяти, сонливость, синюшная окраска кожи. Нарушение ритма работы сердца и дыхания, утрата сознания, не поддающиеся насильственному разгибанию отмороженные конечности свидетельствуют о самой тяжелой форме замерзания. При немедленном оказании помощи можно рассчитывать на успех возвращения человека к жизни. Основа этого – быстрое согревание и интенсивное растирание. В легких случаях охлаждения (человек находится в сознании, нет отморожений) иногда бывает достаточно общего согревания и принятия горячего чая или бульона. Для оказания помощи замерзшемунеобходимо быстро поставить палатку. При отсутствии печки нагреть палатку можно сжигая в миске спирт. С этой целью используются также горячие угли из костра, насыпанные в варочные ведра или на дюралевые листы. Пострадавшего желательно положить на возвышение из рюкзаков или на топчан из лыж и других подручных средств, обложить самодельными грелками, тело следует обтереть спиртом и начать растирание. Растертые до покраснения участки тела следует прикрывать прогретыми свитерами и куртками. С появлением подвижности в суставах руки и ноги необходимо осторожно, без особых усилий сгибать и разгибать, продолжая их растирание. Приведенного в чувство пострадавшего следует напоить горячим чаем или бульоном, дать сердечные средства. Если при согретом теле пострадавший не приходит в сознание, ему нужно дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. При отсутствии дыхания пострадавшему следует делать искусственное дыхание, не прекращая растирания и обогревания. Оказание помощи извлеченному из лавиныобычно заключается в восстановлении дыхания, сердечной деятельности и ликвидации последствий замерзания. Отсутствие пульса и не прослушивание биения сердца свидетельствует о его остановке. Необходим непрямой массаж сердца, который производится так: встав сбоку от пострадавшего, положить одну ладонь на нижнюю (часть грудины, а другую – сверху первой, ближе к нижней части грудины, с силой (всей тяжестью тела) сжать примерно на 4-5 см грудину в направлении позвоночника, на полсекунды зафиксировать это положение и резко ослабить нажим. Движения следует повторять с ритмом около 70 надавливаний в минуту. О достаточной силе нажатия будет свидетельствовать искусственная пульсовая волна на сонной артерии. Если после 2 часов искусственного дыхания и массажа сердца самостоятельное дыхание и сердечная деятельность не восстанавливаются, оказание помощи можно прекратить. Наиболее частая в лыжном походе травма– растяжение связок – определяется по припухлости и болезненности сохраняющего подвижность сустава. Поврежденный сустав следует смазать йодом и наложить тугую повязку (на ночь ее можно снимать). Простудные заболевания (трахеиты, бронхиты, ангины) сопровождаются повышенной температурой, головными болями, общей слабостью. Кроме того, при ангинах наблюдаются покраснение горла и затрудненность глотания, а при трахеитах и бронхитах – надсадный кашель, сначала – сухой, затем – с мокротой. Для лечения острых форм болезней необходим врач. По статистике, две трети несчастных случаев в лыжном туризме происходит в результате схода лавин, одна треть – в результате замерзания, падения с крутых склонов и болезней на маршруте. Горные склоны, низкие температуры и опасность лавин – главная причина гибели туристов-лыжников. Это убедительно свидетельствует о том, что каждый лыжный маршрут, проходящий хотя бы частично по горному рельефу местности, является потенциально опасным. 12.5. Особенности обеспечения безопасности в лыжном туризме Одной из самых распространенных причин травмирования в зимнем туризме является падение при спуске на лыжах. Общей рекомендацией для исключения подобных травм является запрещение спуска на лыжах с незнакомых склонов, особенно с грузом, который значительно снижает устойчивость лыжника. Следует придерживаться на спусках небольшой скорости, при которой турист может владеть лыжами. Скорости «гасят» в экстренных случаях технически правильно выполненным падением. Технику внезапных остановок на спусках, включая падения, необходимо освоить на тренировочных выходах до похода. Правильное выполнение приема внезапной остановки падением заключается в том, что турист должен резко перейти из положения стоя в сидячее и затем падать назад вбок от лыж. При этом лыжи сами развернутся поперек движения и помогут торможению. Приседать и падать надо мимо лыж, иначе можно легко превратиться в нагруженные неуправляемые санки. В походах следует запрещать свободное катание со склонов во время отдыха, так как травма или поломка лыж может поставить группу в тяжелое положение. Для обеспечения безопасности при прохождении лавиноопасного склонанаправление движения следует выбирать под защитой препятствий на пути возможной лавины (участки камней, выступающих из-под снега, кусты и деревья). Также можно двигаться по выположенным участкам выше перегибов, уступам склонов, контрфорсам, каменистым и заснеженным гребням, даже если это удлинит путь и потребует нежелательного набора высоты (рис. 12.26).Заснеженные склоны следует проходить выше линии основного снегосбора,склон с твердым слоем снега – в верхней, а с рыхлым – в нижней выположенной части; по наветренному и теневому склону движение безопаснее, чем по подветренному и солнечному. Перед началом преодоления склона руководитель должен организовать движение и настойчиво добиваться выполнения намеченного плана. Вначале необходимо выставить на безопасное местос хорошим обзором преодолеваемого отрезканаблюдателяи установить сигнал предупреждения о лавине. Наблюдатель смотрит за движением и фиксирует в случае схода лавины место исчезновения участника (рис. 12.27). Важно проверить состояние снега на пути следования: первый турист, застрахованный с помощью основной веревки, проверяет, не дает ли снег осадки, не происходит ли его сползание. При неустойчивом состоянии снежного покрова надо немедленно отказаться от избранного пути. Прежде чем начать движение, каждый обязан застегнуть капюшон, заправить штормовку в брюки, вынуть руки из темляков лыжных палок, ослабить плечевые ремни рюкзака, лыжные крепления, распустить лавинную ленту. Руководитель еще раз напоминает порядок действий в случае схода лавины, а также путь, по которому целесообразно скатываться, и местные предметы, за которыми можно укрыться от нее. При движении участники должны соблюдать установленную дистанцию(не менее 100 м), идти след в след впереди идущего, не кричать, не делать резких движений и без необходимости не останавливаться. Меры самостраховки туриста при траверсировании, подъеме или спуске«лесенкой» заключаются в постоянной готовности туриста к самозадержанию в случае потери равновесия. Для этого используют ледорубы, лыжные палки, обращенные штычками к склону. Для увеличения сцепления со снегом, фирном, льдом используют «кошки», а также репшнур, многократно обмотанный вокруг лыжи у крепления. Последний способ считается аварийным, когда торможение необходимо, а другого снаряжения нет. Репшнур или веревка делают лыжника неустойчивым, при этом возникает риск потянуть голеностоп. Кроме того, шнур истирается и не годится в дальнейшем для страховочных работ.  Рис.12.27. Зона возможного нахождения участника; попавшего в лавину. Положение: 1 - группы; 2 - наблюдателя; 3 - участника в момент схода лавины; 4 - то исчезновения участника; 5 - зона поиска; 6 - знаки маркировки зоны поиска; 7- направления выката участников, зондирующих склон при повторном сходе лавины. Придвижении по узким каньонамследует наблюдать за снежными надувами, карнизами, ледовыми стенами и наплывами, отмечая и обходя места со следами обвалов снега и льда. По особо опасным участкам проходят по одному в ускоренном темпе. Прохождение таких мест нужно планировать на время с устойчивой морозной погодой. Запрещается движение по узким каньонам с нависающими козырьками во время или сразу после снегопада или сильной метели, в условиях плохой видимости или при раскисающем снеге. В этих условиях необходимо найти другой, безопасный вариант пути или дождаться устойчивого состояния снежного покрова. Движение по плато с обрывамии каньонами следует планировать только при хорошей погоде, когда эти потенциально опасные участки хорошо просматриваются. При резком ухудшении погоды на этапе подъема к плато необходимо немедленно вернуться вниз в безопасную зону, при нахождении на плато – движение прекратить и быстро организовать бивак с защитой палатки от ветра. В случаях крайней необходимости допускается продолжение движения в условиях пониженной видимости. При этом группа должна двигаться компактным коллективом, по одной лыжне. Необходимо организовать передовую двойку-связку для страховки на случай срыва с карниза или вертикального обрыва. В таких условиях запрещается самостоятельное, отдельно от группы, движение участников с целью поиска рационального пути или удобного места спуска. Руководитель обязан двигаться в основной группе, чтобы в случае срыва туристов распорядиться действиями оставшихся. При движении по руслам рек и водоемовсоблюдают дистанцию между участниками, равную 20-25м, чтобы не проломить участки такого льда, а также внимательно следят за характером льда и изгибами реки, избегая мест с быстрым течением. Особая осторожность необходима при движении у скал, камней, резких поворотов рек. Если река принимает характер каньона, лучше покинуть русло и выбрать иной путь. Движение по таким участкам допускается только в крайних случаях при соблюдении всех коллективных и индивидуальных мер предосторожности. Следует остерегаться поверхностных незамерзающих вод, так как при морозе намокание ног может привести к обморожению. Кроме того, на скользящую поверхность нарастет лед, что затормозит движение группы. Если участник в морозную погоду промочил ноги (проломил лед, попал в глубокие поверхностные воды), нужно срочно сменить носки, а ботинки протереть изнутри сухим снаряжением. Если турист провалился под лед, нужно, не теряя самообладания, попытаться вползти на крепкий его участок или удержаться за край до организации помощи. При сильном течении и большой глубине нужно сбросить рюкзак и попытаться освободиться от лыж. Для оказания помощи провалившемуся, следует как можно быстрее достать или изготовить подручные спасательные средства. К таким средствам относится веревка, которую при выходе группы на реку укладывают сверху, положив ее под клапан. Она должна находиться у замыкающего – он быстрее, чем передние, увидит происшествие и окажет помощь. Подручным средством могут быть и соединенные лыжные палки. Спасательное средство нужно протянуть пострадавшему из положения «лежа», стараясь при этом находиться как можно дальше от опасного участка. Вытаскивающему нужно закрепиться (зацепиться) на льду, так как пострадавший может притянуть к себе спасателя. Вылезать из пролома следует в положении «лежа», не вставая на колени. При первой возможности нужно освободиться от рюкзака, навалив его на край пролома. Это поможет снизить удельное давление на краевой участок льда. Вытащив пострадавшего, быстро организуют бивак (разводят костер или зажигают все примусы в палатке), переодевают в запасной комплект одежды и согревают чаем или другими согревающими средствами. При переодевании полезно растереться сухой шерстяной одеждой, а затем интенсивно помахать руками и ногами или побегать. При прохождении незамерзшей рекиследует вначале поискать выше или ниже по течению замерзший участок, искусственный или снежный мост. Такие участки проходят по одному со страховкой с берега, при этом первый участник – разведчик идет без груза. Пересекать ненадежные ледовые участки и снежные мосты на реках нужно на лыжах для снижения удельного давления на снег или лед. Если таких участков поблизости нет, переправу организуют так же, как и в летних условиях. Вначале выбирают участок реки, где она на взгляд достаточно мелкая, а ниже по течению нет выступающих камней, кустарника, плавника, застрявших льдин, за которые может зацепиться страхующая веревка. Выбрав место переправы, организуют переход первого туриста. Он должен снять ботинки, оставшись в толстых носках, приготовить запасную одежду: брюки, носки, закрепить лыжи под клапаном рюкзака. При переходе удобно пользоваться сдвоенными лыжными палками в качестве дополнительной опоры. Перейдя реку, участник должен быстро переодеться, развести костёр, а затем закрепить веревку для переправы остальных. В глухих таежных районах допускается переправа по клади (по поваленному поперек русла дереву). Профилактика против переохлаждения и отмороженияпредусматривает комплекс мер, включающий правильный выбор снаряжения, умелую тактику передвижения и регулярный контроль состояния участников на марше. Количество надетого на участнике теплоизоляционного снаряжения должно соответствовать темпу движения и охлаждающему воздействию среды. Нужно стремиться, чтобы организм всегда находился в оптимальных температурных условиях. Поэтому в начале движения следует надеть дополнительную одежду (пуховую или ватную куртку, свитер), а спустя 10-30 мин., когда организм разогреется движением, часть снаряжения можно снять. При сильных ветрах, которые «продувают насквозь», полезно надевать ветрозащитные куртки и брюки (или комбинезон). Они не должны стеснять движений и быть, по возможности, легкими. Наиболее практичным материалом для изготовления такого снаряжения являются коландрированный капрон, болонья, легкий, но плотный брезент. На остановках следует надевать дополнительное снаряжение, чтобы не дать организму остыть. При очень сильных ветрах и низкой температуре воздуха нужно защитить пах. Для этого под ветрозащитные брюки помещают куски меха, запасные варежки или просто полиэтиленовый пакет. Влияние тактики движения на профилактику переохлаждения заключается в правильном выборе темпа движения, регламента остановок и дистанции между участниками. Следует периодически осматривать открытые части тела, что поможет избежать отморожения. Даже при незначительной потери чувствительности пальцев ног и рук, являющейся признаком начала отморожения, рекомендуется остановиться и оттереть или отогреть замерзшие части тела на животе, под мышками. Не рекомендуется обертывать ноги бумагой: она перетирается, скатывается в комки, что вызывает натирание и способствует отморожениям. Следует также отказаться от смазывания ног жировыми составами, поскольку они препятствуют испарению пота и увеличивают влажность кожи. Отогреть ноги можно энергичными махами до появления боли и чувствительности в пальцах. Если это не помогает, нужно снять ботинки, носки и растереть ноги (обе одновременно) сухим материалом (не снегом!). Применяют также согревание ног на животе товарища и в теплой ванне. После согревания отмороженного участка в течение получаса его следует забинтовать и максимально утеплить. Надо помнить, что каждый участник должен при малейшей потере чувствительности части тела сказать об этом руководителю или товарищу и принять меры к немедленному отогреванию. Ложный стыд или пренебрежение могут не только привести пострадавшего к тяжелым последствиям, но и поставить группу в критическое положение, сорвать поход. Чтобы избежать общего переохлаждения организма (например, при длительном нахождении в лавине или вне группы в недостаточно теплой одежде) следует быстро организовать бивак, поставить палатку, раздеть пострадавшего и применить растирание и массаж. Как вязать туристические узлыВеревка – незаменимый помощник в быту и важный предмет в туристических походах. С ее помощью можно переправиться через реку, сделать страховку, обустроить спальное место и многое другое. Поэтому, собираясь в длительный поход, каждый путешественник должен взять несколько веревок и заранее узнать, как вязать туристические узлы - крепкие и многофункциональные. Какими бывают узлыЛюбые туристские узлы должны: вязаться без лишних усилий; выдерживать разный вес и нагрузку; не сползать или уплотняться без дополнительного затягивания.  Существует множество туристических узлов, поэтому нужно уметь не только их завязывать, но и различать по видам, способам применения: одинаковые веревки связывайте «встречным, ткацким, прямым, грепвайном»; разные веревки соединяйте вариантами, названия которых звучат как «академический» и «брамшкотовый»; для привязывания веревок к чему-либо воспользуйтесь «удавкой, стременем» или «булинь»; для создания незатягивающихся узлов применяйте «восьмерки», «двойные проводники», «срединные австрийские проводники», «простые проводники»; не забывайте дополнительные узлы, называемые вспомогательными. Ниже приведены схемы и описания того, как вязать основные узлы. Прямой узелПрямой узел вяжем одним из двух способов: Сложить петлю на веревке, взять вторую и обернуть ей первую, оставляя пятнадцати или двадцатисантиметровые края. Концы должны смотреть в одну сторону, в противном случае узел связан неверно. Наложить одну веревку поверх второй, связать два простых узелка по разным сторонам от места соединения.  Ткацкий узелСвязать пару узлов на двух сложенных вместе веревках, стянуть, закрепить. Этот вариант узла иногда деформируется, становится более плотным, но может ослабиться зависимо от нагрузки, которую ему приходится выдерживать.  Встречный узелЗавязать простые узлы на обеих веревках так, чтобы они располагались во встречном направлении. Хвосты двойного узла должны торчать в разные стороны. Встречный узел не ослабляется, но может сильнее затягиваться. Подходит для связывания одинаковых веревок.  ГрепвайнСложить две веревки, связать два узла и стянуть их. Принцип действия показан на схеме.  Грепвайны – туристические узлы, используемые для соединения различных по толщине веревок. Под действием веса они затягиваются сильнее, но не требуют дополнительной фиксации. БрамшкотовыйТолстая веревка используется для петли, которую оборачивают веревкой потоньше. Готовый узел стягивают, расправляют.  АкадемическийСхема схожа с брамшкотовым. Из веревки потолще складывают петлю, которую обворачивают тонкой. Результат затягивают и фиксируют.  ВосьмеркаЧтобы связать восьмерку, на конце сложенной пополам веревки формируют одноименную цифру и затягивают так, как показывает схема.  Узел восьмерка позволит получить петли, не деформирующиеся под воздействием тяжестей. БулиньВяжется с опорой. Петля формируется против хода часовой стрелки с оборотом на 180 градусов. Начала ее оборачивают свободным концом, который затем продевают в петлю. Как правильно формируется узел булинь, представлено на рисунке.  Вариант, не подходящий для переменных нагрузок, но остающийся стабильным под действием большого веса. Простой проводник«Простой проводник» может завязываться на любом участке. Не подходит для жестких веревок, на которых сильно уплотняется или, наоборот, «ползет».  Срединный австрийский проводникИз сложенной веревки на любом участке сложить цифру «восемь», развернув ее на 360 градусов.  Двойной проводникВторое название – «заячьи уши». Сложить вдвое веревку, образовать «пустышку». В нижнюю петельку продеть верхние «ушки».  Двойной проводник должен получиться без скрещиваний. Ему не нужна дополнительная фиксация. УдавкаВязать туристические «удавки» нужно на рабочей части, несколько раз обернутой ходовым концом, привязанным к опоре.  Вспомогательные узлыК вспомогательным вариантам относятся: * Пустышка – основа для «двойного проводника» и «булинь». Развязывается без особых усилий. * Маркировочный * Стремя  Большинство основных узлов для дополнительной прочности крепится дополнительными. К ним относят: * простой; * стремя; * ткацкий; * удавка; * встречный; * брамшкотовый; * академический; * булинь; * простой проводник. Туризм требует умения использовать различные узлы. Некоторыми из них можно связывать лишь одинаковые веревки. Помните, что любой вариант, будь то простой, узел клинч, восьмерка, морской узел или какой-то другой, должен быть связан правильно. Независимо от того, какой разновидностью узелков собираетесь пользоваться в походе, каждой требуется особое внимание. От умений туриста зависит то, насколько безопасным и комфортным будет поход для всей группы. Подробнее о видах узлов и способах их завязывания расскажет видео. |