ИП Т1.1. Учебный вопрос 1 Особенности устройства окопа на отделение, траншей и ходов сообщения на местности

Скачать 1.25 Mb. Скачать 1.25 Mb.

|

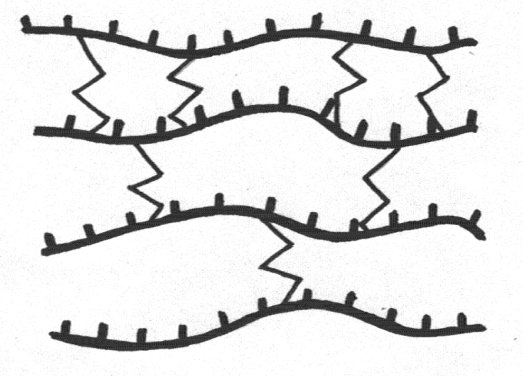

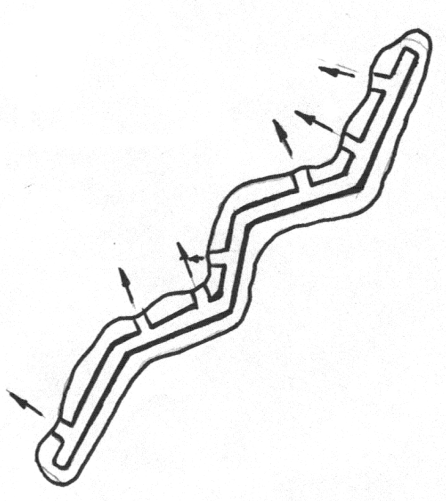

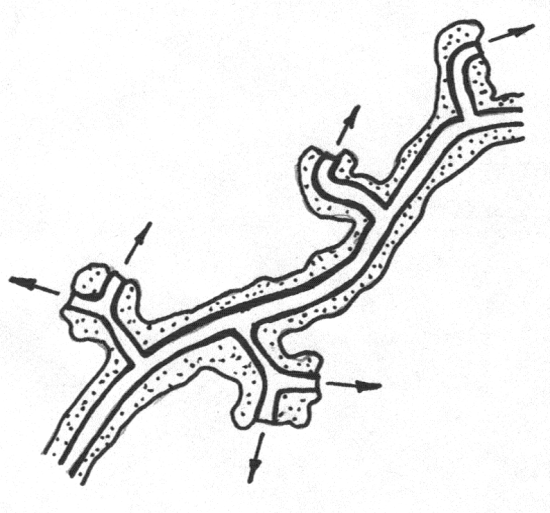

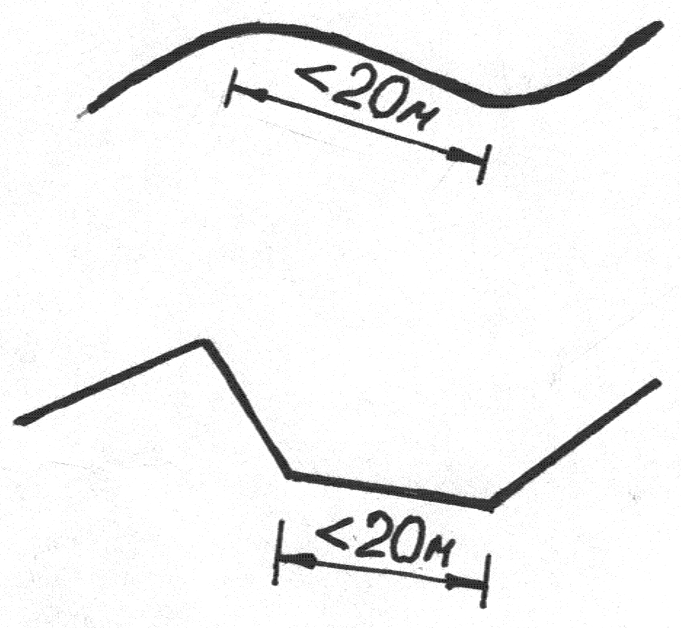

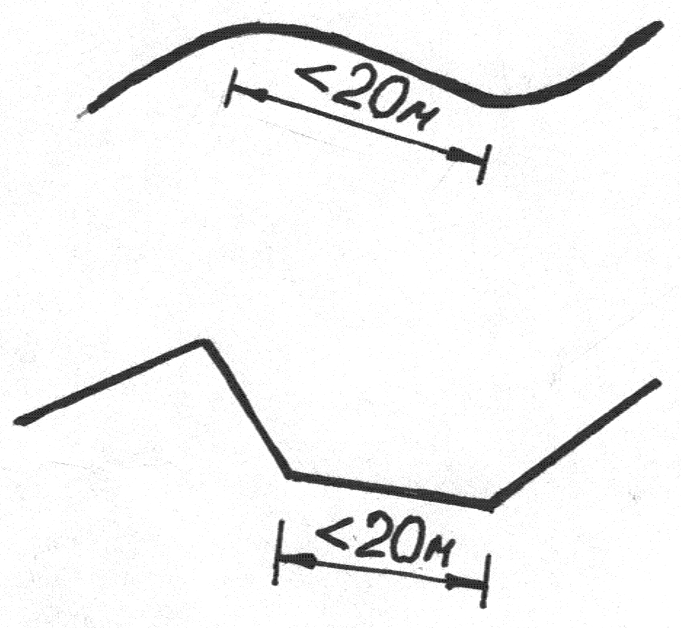

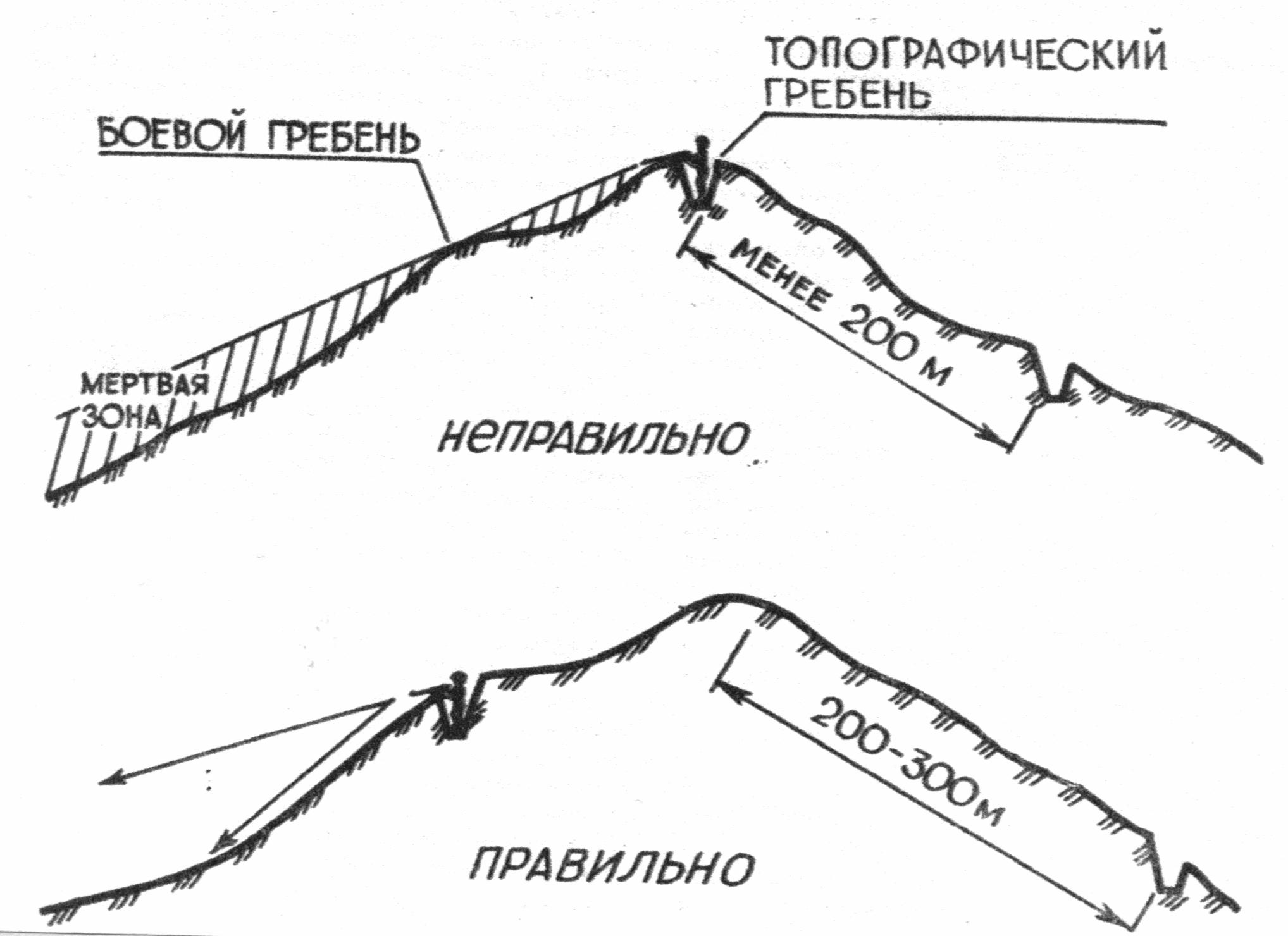

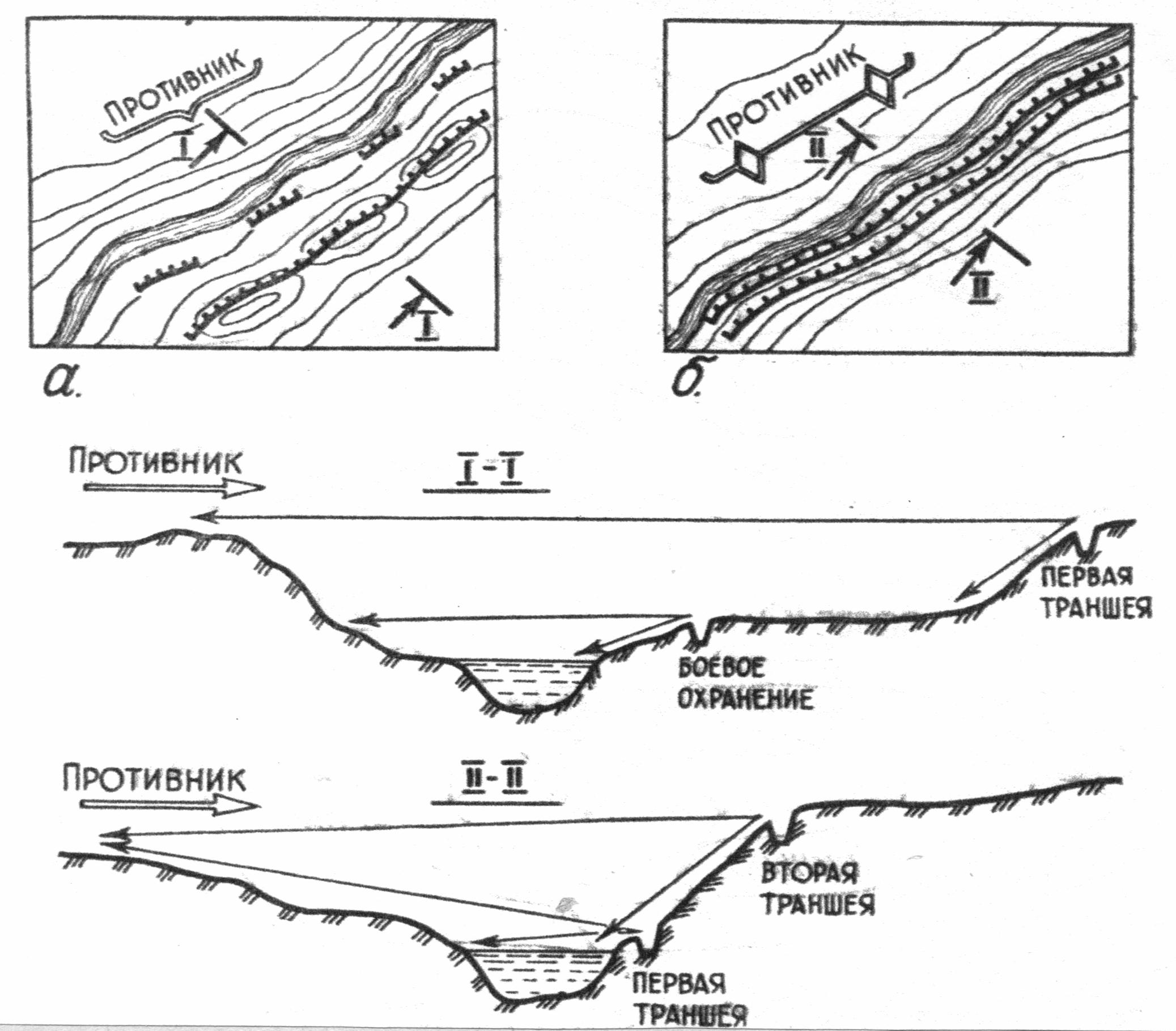

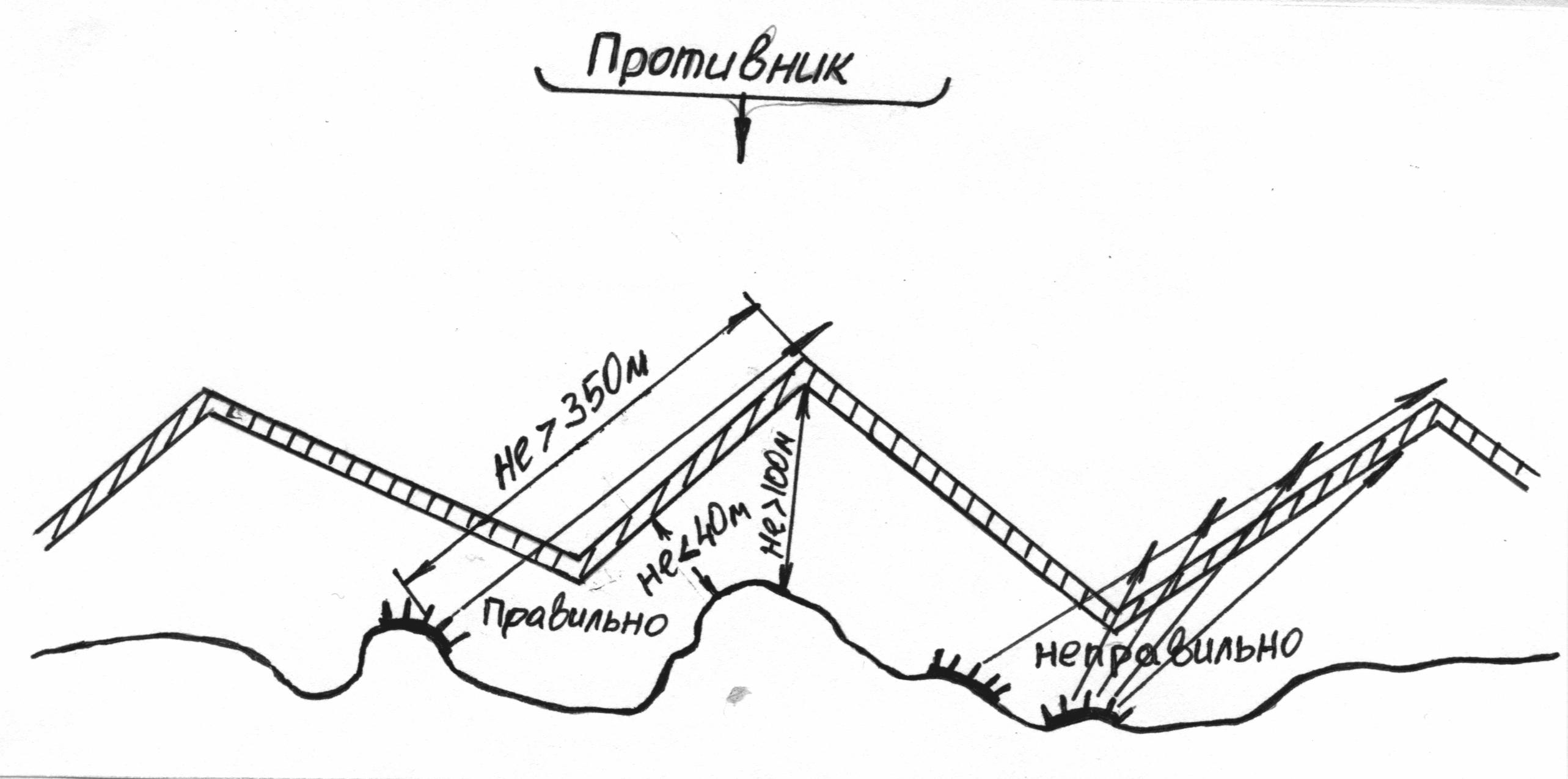

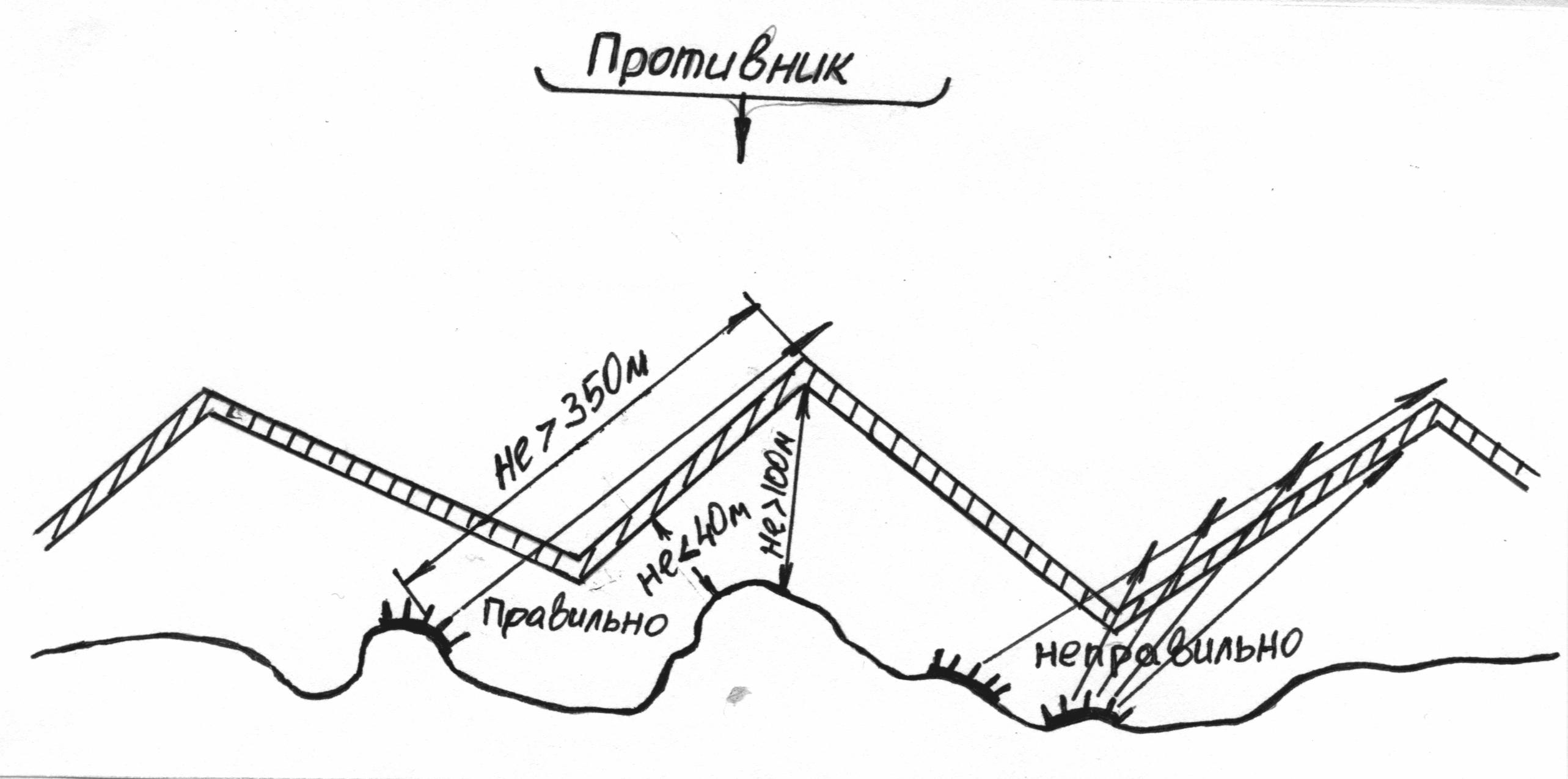

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 1ТЕМА 1 Инженерное оборудование и маскировка позиций Занятие 1. Особенности устройства окопа на отделение, траншей и ходов сообщения в особых условиях (на лесисто-болотистой местности и зимой). Ложные траншеи, ходы сообщения и особенности их оборудования. Маскировка окопа. Учебный вопрос №1 Особенности устройства окопа на отделение, траншей и ходов сообщения на местности. Сооружения для ведения огня называются окопами. В зависимости от огневого средства окопы могут быть стрелковые, артиллерийские, для бронетанковой техники, для ракетной техники. Стрелковые окопы устраиваются одиночными или групповыми (на 2–3 стрелка или на стрелковое отделение). Групповые окопы более эффективны, чем одиночные, так как создают благоприятные условия для ведения огневого боя, обеспечивают скрытый маневр огневым средствам, товарищескую взаимопомощь и огневую поддержку. С другой стороны, они требуют больших затрат сил и времени на их возведение. Например, одиночные окопы оборудуются за 2–2,5 часа, а окоп на отделение – за 10–12 часов. Поэтому в условиях соприкосновения с противником, а также при отсутствии землеройных машин вначале отрываются одиночные и парные окопы, которые затем соединяются траншеей в окоп на отделение, а далее – сплошной траншеей по всему фронту. По существу, траншея представляет собой длинный окоп в пределах взводного, ротного опорного пунктов, а иногда (если позволяет местность) и батальонного района обороны. В границах БРО могут отрываться три-четыре непрерывные траншеи. Сеть из нескольких линий траншей и соединяющих их ходов сообщения на позиции называется системой траншей и ходов сообщения (рис.2.4). В траншеях оборудуются запасные ячейки для ведения огня из стрелкового оружия, ниши для боеприпасов, перекрытые участки, выходы, уширения и тупики для расхождения при встречном движении.  Рис.2.4. Система траншей и ходов сообщения Стрелковые ячейки в групповых окопах (траншеях) устраиваются выносными или примкнутыми (рис.2.5). Окоп (траншея) с примкнутыми ячейками лучше обеспечивает управление боем и требует сравнительно небольших затрат на возведение. Однако такой окоп хуже обеспечивает ведение эффективного флангового и перекрестного огня и, кроме того, для него необходимо выбирать места, удобные для ведения огня в требуемом направлении, что не всегда целесообразно с точки зрения маскировки позиций. Окоп с выносными ячейками позволяет организовать хороший обстрел подступов фланговым и перекрестным огнем, обеспечивает более надежную защиту от средств поражения, но в нем затрудняется управление боем стрелков и почти в 2 раза увеличивается объем земляных работ, так как вынос ячеек от соединительного рва должен быть не менее 2 м. б) а)   Рис.2.5. Траншея: а – с примкнутыми элементами; б – с выносными ячейками; Поэтому необходимо разумное сочетание примкнутых и выносных ячеек, обусловленное рельефом местности, наличием времени и сил на возведение. Как правило, выносные ячейки предусматриваются для наиболее эффективного стрелкового оружия – пулеметов и гранатометов, обеспечивающих высокую плотность огня на подступах к переднему краю. Во всех случаях и одиночные окопы, и ячейки должны ориентироваться так, чтобы не менее 2/3 огневых средств вели фланговый огонь, т.е. чтобы со стороны противника стрелок был закрыт бруствером. Этим обеспечиваются создание перекрестного огня, маскировка и защита от настильного огня противника. Групповой окоп (траншея) в плане должен быть извилистым или ломаного начертания с длиной фасов не более 20 м, что обеспечивает организацию флангового огня, хорошую защиту от поражающих факторов и маскировку за счет вписывания в рисунок местности (рис.2.6).   Рис.2.6. Начертание траншей в плане Наиболее удобным местом расположения стрелковых окопов и траншей является боевой гребень (рис. 2.7) – отметка на переднем скате, с которой возможен обстрел до подошвы ската без мертвых пространств. Топографический гребень открывает обзор на дальние расстояния, но наблюдаемость и обстрел склона из-за мертвых пространств возможны только с коротких расстояний, что облегчает противнику проведение внезапных атак. Во всех случаях расположение траншеи должно обеспечивать хорошее наблюдение за противником и местностью и ведение перекрестного огня с тем, чтобы перед ней была зона сплошного огня в полосе глубиной до 400 м. Мертвые пространства, образуемые неровностями местности, надо брать под фланговый огонь с соседних участков позиции или обстреливать навесным огнем, а также устанавливать в них минные поля. Минимальное расстояние между первой и второй траншеей должно быть таким, чтобы при захвате противником первой траншеи наша артиллерия могла ее обстрелять, не рискуя поразить вторую траншею, где в этот момент могут размещаться наши войска. Указанному условию удовлетворяет расстояние 300–600 м. Это расстояние допускает также быстрый подход подразделений из второй траншеи для отражения противника, атакующего первую траншею. Расстояния между второй, третьей и последующими траншеями определяется возможностью контратак резервных подразделений, а также стремлением полнее использовать огонь пулеметов и противотанковых орудий. Эти расстояния, в зависимости от условий местности, колеблются от 600 до 1000 м.  Рис. 2.7. Расположение траншей на скатах высот При расположении траншей (окопов) на обратных скатах высот необходимо, чтобы был обеспечен обстрел по направлению к топографическому гребню не менее чем на 200 м. При обороне в лесу первая траншея, как правило, назначается впереди опушки на расстоянии 100–150 м или относится на 50–100 м в глубину леса с тем, чтобы затруднить ведение огня артиллерии противника и исключить поражение обороняющихся рикошетирующими осколками. Расположение первой траншеи при обороне водных преград будет зависеть от рельефа береговой зоны и ее растительности (рис.2.8). Так, при обрывистых, одинаковых по своему контуру берегах реки и открытой местности она располагается как можно ближе к урезу воды. Огневые средства размещают таким образом, чтобы простреливать фланговым и перекрестным огнем подступы к реке, зеркало воды, особенно броды и участки, удобные для форсирования. Если небольшая водная преграда имеет широкую открытую долину, а берег, занимаемый противником, господствует над противоположным, то вблизи уреза воды целесообразно оборудовать только позиции боевого охранения. Основные же позиции лучше отнести назад, на выгодный рубеж, откуда можно наблюдать и обстреливать противоположную сторону. Так же следует поступать, если предусматриваются мероприятия по заполнении поймы, прилегающей к водной преграде. Расположение траншей также должно увязываться с системой инженерных заграждений. Рассмотрим некоторые правила, касающиеся взаимного расположения противопехотных заграждений и траншей в обороне. б) а)  Рис.2.8. Расположение переднего края у водной преграды: а – с широкой поймой; б – с крутыми берегами Противопехотные заграждения располагаются с изломами, прямолинейные участки которых называются фасами. Углы между фасами выбирают в пределах 90–120º (рис.2.9).   Рис.2.9. Расположение и обстрел противопехотных препятствий Огневое сооружение, фланкирующее данный фас заграждения, должно отстоять от наиболее удаленной точки фаса не далее 350 м. При этой дистанции все цели высотой 40–50 см (голова и грудь человека), расположенные в любой точке фаса, поражаются настильным огнем. Удаление препятствий от траншей (окопов) и других сооружений может быть разное. Минимальное удаление принимают в 40–50 м с тем, чтобы из-за препятствия нельзя было забросать траншеи (окопы) гранатами. Максимальное удаление препятствий не должно превышать 100 м, что обусловливается возможностью наблюдения за ними в сумерки, в туман и т. п. Кроме того, далеко отнесенные препятствия позволяют атакующему одновременно с их преодолением вести артиллерийско-минометный огонь по атакуемой позиции, не поражая при этом свои войска, проделывающие проходы в препятствиях. Учебный вопрос №2 Особенности устройства окопа на отделение, траншей и ходов сообщения на лесисто-болотистой местности. При подготовке и ведении обороны на лесисто-болотистой местности учитываются: труднодоступность и закрытость местности с наличием больших заболоченных участков; слабое развитие сети дорог, доступной для движения (маневра) подразделений противника; сложность ориентирования на местности, подвоза материальных средств и управления подразделениями; возможность скрытного расположения и маневра подразделениями, широкого использования инженерных заграждений, лесных завалов и пожаров; стойкость токсичных химических веществ; характер грунта, время года, состояние погоды и другие условия. Оборона на лесисто-болотистой местности организуется на широком фронте и строится отдельными опорными пунктами (очагами сопротивления). Опорный пункт (очаг сопротивления) мотострелкового взвода обычно перехватывает дорогу, одну-две просеки или дефиле между болотами и озерами и подготавливается к круговой обороне. Промежутки и открытые фланги прикрываются огневыми засадами и инженерными заграждениями. Система огня организуется так, чтобы все заграждения, дороги, просеки и проходы в заболоченных участках, поляны и вырубки прикрывались огнем различных средств, а узлы дорог и перекрестки просек простреливались перекрестным огнем. На направлениях возможного наступления противника подготавливаются участки сосредоточенного огня. На перекрестках дорог, троп, просек, опушках леса или на краю полян могут устраиваться огневые засады. Инженерное оборудование опорного пункта (очага сопротивления) взвода (позиции отделения) осуществляется с учетом важности и доступности направлений, сложности оборудования позиций и возведения фортификационных сооружений в условиях заболоченных грунтов. Над траншеей и огневыми позициями устраиваются перекрытия и козырьки для защиты личного состава от осколков снарядов и мин, разрывающихся при соприкосновении с деревьями. Для ведения огня из стрелкового оружия и наблюдения на деревьях с густой кроной устраиваются площадки. На местности с высоким уровнем грунтовых вод окопы и ходы сообщения оборудуются полузаглубленного или насыпного типа. На тех участках, где нет необходимости отрывать ходы сообщения, пути движения в тыл обозначаются указателями или знаками на деревьях. На танкоопасных направлениях, дорогах и просеках, выводящих противника во фланг и тыл, взвод устраивает завалы, барьеры и прикрывает их огнем. Кроме общих мероприятий по подготовке обороны, организуется расчистка леса и кустарника для улучшения условий наблюдения и ведения огня, не демаскируя при этом своего расположения; подготавливает кинжальный огонь и огонь с деревьев; предусматривает противопожарные мероприятия (создание защитных полос и запасов воды; подготовка топоров, пил, лопат и багров; очистка опорного пункта от сухого валежника). Отдельные участки могут оставляться нерасчищенными, там заблаговременно устраиваются минно-взрывные заграждения и подготавливается огонь. Разведка противника организуется большим, чем в обычных условиях, количеством наблюдателей. Бой на лесисто-болотистой местности вследствие ограниченной видимости ведется на близких дистанциях. При этом широко применяются действия небольших групп из засад, кинжальный огонь, маневр во фланг и тыл наступающему противнику. Активно используются ручные осколочные гранаты, а также противотанковые гранатометы. Учебный вопрос №3 Особенности устройства окопа на отделение, траншей и ходов сообщения зимой. При подготовке и ведении обороны зимой учитываются: труднодоступный характер местности; сложность маскировки; неустойчивые погодные условия (сильные морозы, снегопады, метель и в то же время оттепели, дожди, штормовой ветер); короткий световой день и длительная ночь; сложность подвоза материальных средств. В связи с этим возрастает объем работ по оборудованию опорных пунктов (очагов сопротивления), рубежей, позиций и требуется принятие мер по специальной экипировке личного состава, а также созданию повышенных запасов материальных средств. Снежный покров, низкие температуры, оттепели и, как следствие, грязь, распутица затрудняют действия танков и другой боевой техники вне дорог, поэтому наступление противник будет вести по направлениям вдоль дорог и рек. Взвод может оборонять опорный пункт (очаг сопротивления), перекрывающий доступное для действий противника направление. За флангами опорного пункта (очага сопротивления), стыками с соседями и скрытыми подступами устанавливается постоянное наблюдение. Кроме того, они прикрываются инженерными заграждениями, огнем боевых машин и других огневых средств. Система огня строится по доступным для действий подразделений противника направлениям. Особое внимание уделяется организации огня по перекресткам дорог, на маршрутах движения противника, а также на флангах и в промежутках. При инженерном оборудовании учитывается сложность подготовки позиций в мерзлых и болотистых грунтах. Для этого широко применяются взрывчатые вещества. Фортификационные сооружения могут возводиться также насыпного типа, для чего используются камень, дерн, мох, мешки с землей, снег и лед. При незначительной глубине снежного покрова окопы, траншеи и другие сооружения отрываются в грунте и маскируются снегом. При глубоком снежном покрове широко применяется устройство снежных траншей, ходов сообщения, в том числе ложных, с брустверами из утрамбованного снега, а также снежных валов и барьеров изо льда. Снежные валы (барьеры изо льда) используются как противотанковые заграждения и как маски для укрытия от высокоточного оружия противника. В распутицу на позициях, в окопах и укрытиях устраиваются водостоки. В целях предотвращения размывов и обвалов стенки окопов, траншей и других фортификационных сооружений укрепляются, боевые машины, бронетранспортеры и танки устанавливаются на лежни. В целях маскировки места, потемневшие от пороховых газов, и следы гусениц засыпаются снегом, личный состав обеспечивается зимними маскировочными костюмами, а топка печей в блиндаже и других укрытиях разрешается только ночью. При организации обороны командир взвода (отделения, танка), кроме обычных вопросов, определяет: направления, выгодные для действий танковых и мотопехотных подразделений противника; меры по предупреждению отморожений у личного состава и его переохлаждения; порядок подготовки вооружения, военной техники и средств индивидуальной защиты к применению в условиях низких температур, а также окрашивания вооружения и военной техники под фон местности. Командир взвода (отделения), принимая решение на оборону, дополнительно определяет мероприятия по обеспечению действий ночью, в пургу, метель, туман, при сильных морозах и в распутицу. Кроме того, он предусматривает более частую смену наблюдателей и расчетов дежурных огневых средств, особенно ночью, в метель и снегопад, а также усиливает контроль за несением службы на позициях. В целях изматывания наступающего противника взвод (отделение, танк), применяя огонь всех видов и инженерные заграждения, должен вынудить противника наступать вне дорог (по целине), лишить его возможности обогреваться в населенных пунктах, лесах и оврагах, заставить его залечь на снегу и пробыть как можно дольше на морозе. При вклинении противника в оборону взвод (отделение не должен допустить закрепления его в отдельных постройках и лесу. По таким местам необходимо заранее готовить сосредоточенный огонь. Учебный вопрос №4 Маскировка окопа. Особенности оборудования ложных траншеи, ходы сообщения. Тактическая маскировка является одним из видов боевого обеспечения. Она организуется и осуществляется в целях достижения внезапности действий подразделений и сохранения их боеспособности. Маскировка проводится подразделениями, частями и соединениями в ходе подготовки и ведения боевых действий, при выполнении специальных заданий командования, при подготовке и проведении учений с войсками, а также при несении боевого дежурства частями и соединениями постоянной боевой готовности. Объектами маскировки являются: личный состав, техника и вооружение подразделений; используемые войсками и создаваемые вновь фортификационные сооружения, позиции, пункты управления, заграждения, переправы, аэродромы, трубопроводы, запасы материальных средств и другие объекты, а также особо важные ориентиры в районе маскируемых объектов. Объекты маскировки делятся на одиночные (танк, окоп, пусковая установка, РЛС, мост и др.) и групповые (опорный пункт, огневая позиция батареи или дивизиона, район развертывания подразделения, командный пункт и др.). Основными способами маскировки являются скрытие, имитация, демонстрационные действия и дезинформация. Скрытие заключается в устранении характерных демаскирующих признаков войск (объектов) и осуществляется постоянно, без специальных на то указаний. Имитациязаключается в создании ложных позиций и районов расположения войск путем возведения ложных сооружений, применения макетов техники и других инженерных средств для введения противника в заблуждение. Остановимся на некоторых приемах оборудования ложных сооружений и макетов: ложные котлованы и укрытия отрываются на глубину не менее 50 см, имея размеры в плане, равные действительным; дно засыпается утемняющими материалами; ложные траншеи и ходы сообщения отрываются на глубину также не менее 50 см, дно траншей и ходов сообщения присыпается утемняющими материалами (шлак, торф, хвойные ветки). В зимних условиях они устраиваются путем разгребания снега до земли и присыпки дна утемняющими материалами; ложные дороги (участки дорог) в летнее время устраиваются срезкой верхнего слоя грунта, скашиванием травы с последующей присыпкой грунтом, а в зимних условиях – расчисткой снега и присыпкой утемняющими материалами трассы дороги. Для справки: Демонстративные действия заключаются в преднамеренном показе ложной деятельности реальных подразделений при передвижении, сосредоточении, ведении боевых и других действий на ложных направлениях. Дезинформация должна быть глубоко продумана, логична и самое главное подтверждена действиями войск. Это наиболее трудный способ введения противника в заблуждение, хотя, на первый взгляд, самый экономичный с точки зрения материальных затрат. Командование противника сделает неверные выводы, лишь получив ложную информацию из нескольких источников, переданную ненавязчиво и строго дозированно. Когда же дезинформация проводится по плану вышестоящего руководства, должно соблюдаться непременное условие: исполнителям не сообщают о заведомой ложности проводимых мероприятий. Маскировка траншей и ходов сообщений достигается: правильным применением их к местности; скрытием производства работ; устройством маскировочных перекрытий под фон местности; устройство ложных траншей и ходов сообщения. Для маскировки личного состава, вооружения и техники в широких масштабах используют живую и свежесрезанную растительность в виде веток, кустов, пучков травы, которые прикрепляют к предметам снаряжения и поверхности маскируемой техники. При маскировке траншей, ходов сообщения, окопов и укрытий производят одерновывание брустверов и обсыпок под фон окружающей местности. Распятнение местности производят в целях облегчения скрытия объектов на открытых участках местности и уменьшения заметности располагаемых на ней техники и сооружений. При этом снимают дерн с помощью дорожных и землеройных машин, а также насыпают грунт. Пятна должны быть размером 20–30 м в поперечнике. Их количество должно превышать в 2–2,5 раза количество единиц маскируемой техники или фортификационных сооружений. При длительном пребывании войск в одном районе, а также в ложных районах и на ложных позициях могут применяться специальные ядохимикаты – гербициды. В качестве гербицидов обычно применяют ядохимикаты, используемые в сельском хозяйстве для борьбы с сорняками: железный купорос (черный цвет); медный купорос (желтый оттенок); хлористый цинк (соломенный цвет). Гербициды применяются в виде растворов 3–6 % концентрации. Для обработки 1 м2 требуется примерно 4 л раствора. |