углероды в природе. Углероды и их роль в природе

Скачать 229.25 Kb. Скачать 229.25 Kb.

|

|

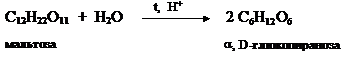

КИРСАНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ» РЕФЕРАТ по дисциплине «Химия» на тему: «углероды и их роль в природе» Выполнил: курсант 47 учебной группы Моисеев В.А. Проверил: преподаватель химии Вершинина С.В. Кирсанов 2021 Введение: Углеводы (сахара) - органические природные соединения, которые составляют основную массу самого большого органического вещества на Земле. Человек сталкивается с представителями этого класса органических соединений в самых разных сферах своей деятельности и при изучении всех видов живых объектов. Они являются основными продуктами фотосинтеза, в углеродном цикле, служат своего рода мостом между неорганическими и органическими соединениями. Как углеводы, так и их производные во всех живых клетках играют роль пластического и структурного материала, поставщика энергии, субстратов и регуляторов для определенных биохимических реакций. Эти питательные вещества являются важным компонентом клеток и тканей всех живых организмов, представителей растительного и животного мира, составляющих по массе основную часть органического вещества на Земле. Источником богатых энергией соединений для всех живых организмов является процесс фотосинтеза, осуществляемый растениями. Углеводы, как макрокомпонент питательных веществ живых организмов, служат источником энергии, так как они могут расщепляться и использоваться для синтеза АТФ. Углеводы, которые организмы не сразу используют в качестве источника энергии, а также для роста или восстановления тканей, хранятся для будущего использования в виде гликогена в мышцах и печени животных, а также в растениях, крахмале и целлюлоза. Углеводы, структура, свойства и классификация Углеводы - это органические соединения, в составе их молекул есть атомы углерода, водорода и кислорода, а в них H и O, чаще всего в соотношении, например, в молекуле H2O (2: 1). Их общая формула - Сn (Н2О) m; они, кажется, состоят из углерода и воды, отсюда и историческое название класса органических соединений. Он появился в результате анализа первых известных углеводов. Но позже было установлено, что в молекулах обнаружены углеводы, в которых указанное соотношение не наблюдается, например, дезоксирибоза - C5H10O4. Существуют также органические вещества, состав которых соответствует формуле, но которые не относятся к классу углеводов (уксусная кислота и формальдегид). Поэтому более точным определением углеводов являются гетерофункциональные соединения - альдегидные или кетоатомные спирты или их производные. Класс углеводов представлен множеством соединений - от низкомолекулярных: от трех до десяти атомов углерода до полимеров с молекулярной массой в несколько миллионов. По своей гидролизованной способности и физико-химическим свойствам они делятся на три большие группы: моносахариды, олигосахариды и полисахариды.  Моносахариды (монозы) - углеводы, не подвергающиеся гидролизу с образованием более простых сахаров. Они классифицируются по количеству атомов углерода, функциональных групп, стереоизомерных рядов и аномерных форм. Наличие функциональных групп моносахаридов позволяет подразделить их на альдозы, содержащие альдегидную группу, и кетозы с функциональной карбонильной группой. В соответствии с последним хиральным атомом углерода, различной конфигурации, сахар, по составу моноделены на стереоизомеры D- и L-серий, которые включают: D-глюкозу, D-фруктозу, D-рибозу, D-дезоксирибозу и другие. участвует в обменных процессах. В основном, в метаболических процессах стереоизомеры серии D участвуют в основном в организме: D-глюкоза, D-фруктоза, D-рибоза, D-дезоксирибоза. Наиболее распространенными углеводами в природе в свободном состоянии являются пентозы и гексозы. Среди пентоз: рибоза - С5Н10О5 и дезоксирибоза - рибоза, в которой произошел выброс атома кислорода - С5Н10О4. Гексозы имеют общую молекулярную формулу C6H12O6 и включают глюкозу, фруктозу, галактозу. Природные высокомолекулярные сахариды являются основным источником моносахаридов. Олигосахариды представляют собой сложные органические соединения, для которых гидролиз является одним из основных свойств. С образованием двух молекул моносахаридов дисахариды гидролизуются, например, гексозой, особый случай олигосахаридов с общей формулой большинства дисахаридов: это две формулы гексозы и вычитание молекулы воды из полученной формулы, что приводит к С12Н22О11. Соответственно общему уравнению гидролиза основное свойство: С12Н22O11 + Н2O → 2С6Н12O6 По структуре и химическим свойствам дисахариды делятся на два типа. Соединения первого типа представляют собой дисахариды, образующиеся при высвобождении воды из полуацетальных гидроксилов одной молекулы моносахарида и одного из спиртовых гидроксилов второго. Эти дисахариды имеют один гемиацетальный гидроксил; они похожи по свойствам на моносахариды, в частности они могут восстанавливать окислители, такие как оксиды серебра и мед, и поэтому их называют восстанавливающими дисахаридами. Дисахарид этого типа рассматривается как моносахарид, в котором один спиртовой атом водорода заменен гликозильным остатком. Соединения второго типа образуются таким образом, что они секретируются полуацетальными гидроксилами обоих моносахаридов. Этот тип дисахаридов не имеет полуацетального гидроксила, и они называются невосстанавливающими дисахаридами. Дисахариды, как и полисахариды, являются одним из основных источников углеводов в рационе человека и животных. Дисахариды включают в себя: сахароза, компонент пищевого продукта, сахар, который при гидролизе образует глюкозу и фруктозу. Он присутствует для сахарной свеклы, сахарного тростника - свекловичного или тростникового сахара, кленового - кленового сахара (добывают канадские пионеры), сахарной пальмы, кукурузы, при гидролизе сахарозы образуются: химическом строении явилось естественным и простым объяснением явления изомерии.  Она не имеет восстанавливающие свойствами и не мутаротирует, потому что в образовании α,β(1,2)-гликозидной связи, соединяющей остатки этих моноз, принимают участие оба полуацетальных гидроксила. В названии сахарозы вторая молекула моносахарида получает характерное для гликозидов окончание «озид». мальтоза (солодовый сахар), подаётся гидролизу с образованием 2 молекул α,D-глюкопиранозы:  Мальтозу можно получить при осахаривании (С6H10O5)n в присутствии биокатализаторов - ферментов, присудствующих в солоде, пророщенных, высушенных и размолотых зернах ячменя. лактоза (молочный сахар), гидролизуется на молекулы глюкозы и галактозы:  молоке млекопитающих (до 4-6%) и женском (до 8%), имеет невысокую сладость и её используют как наполнитель в драже и аптечных таблетках. С содержанием молока млекопитающих (до 4-6%) и женского (до 8%), оно имеет низкую сладость и используется в качестве наполнителя в драже и аптечных таблетках. Целлобиоза является продуктом неполного гидролиза полисахарида целлюлозы, состоящего из двух молекул D-глюкопиранозы, β (1,4) -гликозидной связи. Целлобиоз отличается тем, что аномерный атом углерода участвует в образовании гликозидной связи с β-конфигурацией. В его растворах мутаротат, в присутствии ферментов расщепляется β-глюкозидаза, которая отсутствует в организме человека. Целлобиоза и соответствующая полисахаридная целлюлоза не способны расщепляться ферментами желудочно-кишечного тракта и являются источником пищи для человека. Лактулоза, восстанавливающий дисахарид, состоящий из остатков галактозы и фруктозы, искусственно синтезируется для использования в медицине, а также в пищевой промышленности в качестве добавки к молочным продуктам. Он не расщепляет ферменты в желудочно-кишечном тракте человека, но может использоваться кишечными микроорганизмами. Его использование в питании способствует улучшению нормальной микрофлоры кишечника. Олигосахар, молекулы, которые синтезируются из 2-10 моносахарных остатков, связанных гликозидными связями. Различают: дисахариды, трисахариды и другие. Олигосахариды, состоящие из моносахаридных остатков одного типа, называются гомополисахаридами, а гетерополисахариды - разными. Наиболее распространенные олигосахариды, композиция дисахаридов, состоящая из двух моносахаридов. Самым распространенным природным трисахаридом является рафиноза - невосстанавливающий олигосахарид, который содержит остатки фруктозы, глюкозы и галактозы - в больших количествах: сахарная свекла и многие другие растения. Полисахариды - это сложные высокомолекулярные углеводы, в молекулах которых присутствуют десятки, сотни или тысячи мономеров - моносахаридов, связанных гликозидными связями. Молекулярная масса полисахаридов составляет от нескольких тысяч до нескольких миллионов и может быть определена только ориентировочно. Химическая классификация полисахаридов основана на структуре их моносахаридов - гексозы: глюкоза, галактоза, манноза и пентозы: арабиноза, ксилоза и аминосахара: глюкозамин, галактозамин. Остатки кислот: уксусная, пировиноградная, молочная, серная, фосфорная или спирты, в основном метил, могут присоединяться к гидроксильным (-ОН) моносахаридам в молекулах природных полисахаридов. Гомополисахариды состоят из остатков только одного моносахарида, а гетерополисахариды из остатков двух или более разных моносахаридов. Полисахариды, в отличие от других классов, представляют собой биополимеры, могут существовать как в виде линейных, так и разветвленных структур. Линейные полисахариды - целлюлоза, разветвленные - крахмал, гликоген. Группа моносахаридов С точки зрения общих структурных принципов в группе полисахаридов можно выделить гомополисахариды, синтезированные из моносахаридных единиц одного типа, и гетерополисахариды, которые характеризуются наличием двух или более типов мономерных остатков. Гомополисахариды (гликаны), состоящие из остатков одного моносахарида, могут представлять собой гексозы или пентозы, то есть гексозу или пентозу можно использовать в качестве мономера. В зависимости от химической природы полисахарида различают глюканы (из остатков глюкозы), маннаны (из маннозы), галактаны (из галактозы) и другие подобные соединения. В группу гомополисахаридов входят органические соединения растительного (крахмал, целлюлоза, пектиновые вещества) животного (гликоген, хитин) и бактериального (декстранс) происхождения. Крахмал (C6H10O5) n представляет собой смесь двух гомополисахаридов: линейной β-амилозы и амилопектина с разветвленной цепью, мономером которого является глюкоза. Белое аморфное вещество, нерастворимое в холодной воде, способное набухать и частично растворимое в горячей воде. Крахмал, синтезируемый разными растениями в хлоропластах, под воздействием света при фотосинтезе, несколько отличается по структуре зерен, степени полимеризации молекул, структуре полимерных цепей и физико-химическим свойствам. Содержание амилозы в крахмале составляет 10-30%, амилопектина - 70-90%. Молекула амилазы содержит в среднем около 1000 остатков глюкозы, связанных -1,4 связями. Отдельные линейные участки молекулы амилопектина состоят из 20-30 таких единиц, а в точках разветвления амилопектина остатки глюкозы соединены между собой цепью - 1,6-связями. При частичном кислотном гидролизе крахмала образуются полисахариды с более низкой степенью полимеризации - декстрины (C6H10O5) p, а при полном гидролизе - глюкоза. Гликоген (C6H10O5) n - полисахарид, построенный из остатков - D-глюкоза - основной резервный полисахарид высших животных и человека, содержится в виде гранул в цитоплазме клеток практически во всех органах и тканях, но, больше всего Накапливается в мышцах и печени. Молекула гликогена построена из разветвленных полиглюкозидных цепей, в линейной последовательности которых остатки глюкозы связаны через -1,4 связи, а в точках разветвления - между -1,6 связями. Эмпирическая формула гликогена идентична формуле крахмала. По своей химической структуре гликоген близок к амилопектину с более выраженным разветвлением цепей, поэтому его иногда называют неточным термином «животный крахмал». Молекулярная масса 105-108 Дальтон и выше. Целлюлоза, клетчатка - самый распространенный структурный полисахарид растительного мира, состоящий из остатков - глюкозы, представленной в - пиранозной форме. Таким образом, в молекуле целлюлозы мономерные звенья глюкопиранозы линейно связаны бета-1,4-связями. При частичном гидролизе целлюлозы образуется дисахарид целлобиозы, а при полном гидролизе образуется D-глюкоза. В желудочно-кишечном тракте человека целлюлоза не переваривается, поскольку набор пищеварительных ферментов не содержит глюкозидазу. Тем не менее, наличие оптимального количества клетчатки в пище способствует нормальному образованию кала. Обладая большой механической прочностью, целлюлоза играет роль поддерживающего материала для растений, и ее доля в составе древесины варьируется от 50 до 70%, в хлопке это почти стопроцентная целлюлоза. Хитин является структурным полисахаридом низших растений, грибов и беспозвоночных, в роговице членистоногих - насекомых и ракообразных. Подобно клетчатке у растений, schn выполняет функции: поддерживающую и механическую в организмах грибов и животных. Молекула хитина состоит из остатков N-ацетил-D-глюкозамина, связанных бета-1,4-гликозидными связями. Макромолекулы хитина неразветвлены, и их пространственное расположение не имеет ничего общего с целлюлозой. Пектиновые вещества - полигалактуроновая кислота во фруктах и овощах, с α-1,4-гликозидными связями с амиаком D-галактуроновой кислоты. В присутствии органических кислот они способны к гелеобразованию; они используются в пищевой промышленности для приготовления желе и мармелада. Некоторые пектиновые вещества обладают противоязвенным действием и являются активным компонентом ряда фармацевтических препаратов, например, плантаглюцидного производного подорожника. Мурамин представляет собой полисахарид, опорно-механический материал клеточной стенки бактерий. По химической структуре это неразветвленная цепь, состоящая из чередующихся остатков N-ацетилглюкозамина и N-ацетилмурамовой кислоты, связанных бета-1,4-гликозидной связью. Мурамин по структурной организации: неразветвленная цепь, β-1,4-полиглюкопиранозный скелет и функциональная роль, связанная с хитином и целлюлозой. Декстрины - полисахариды бактериального происхождения, синтезируются в условиях промышленного производства микробиологическими средствами - под действием микроорганизмов Leuconostoc mesenteroides на раствор сахарозы и используются в качестве заменителей плазмы крови - клинических «декстранов»: полиглюкин и др. Роль углеводов в живой природе В живой природе они имеют большое значение: как источники энергии в метаболических процессах: в растениях – крахмал, а в животных организмах - гликоген; структурные компоненты клеточных стенок растений - целюлоза, бактерий - муреин, грибов - хитин; составные элементы жизненно важных веществ: нуклеиновые кислоты, конферменты, витамины. Полисахара, необходимы для жизнедеятельности животных и растительных организмов. Основной источник энергии организма, образующийся в результате обмена веществ, принимающий участие в иммунных процессах, обеспечивающий сцепление клеток в тканях и является основной массой органического вещества в биосфере. Гликоген в организмах животных является структурным и функциональным аналогом полисахарида растений - крахмала. Он является энергетическим резервом, который при необходимости восполнить внезапный недостаток глюкозы может быть быстро мобилизован - сильное разветвление его молекулы ведёт к наличию большого числа концевых остатков, обеспечивающих возможность быстрого отщепления нужного количества молекул глюкозы. В отличие от запаса триглицеридов – липидов, запас гликогена не настолько ёмок энергетически. Только гликоген, запасённый в клетках печени – гепатоцитах, может быть переработан в глюкозу для питания всего организма. При этом гепатоциты способны накапливать до 8% своего веса в виде гликогена - максимальной концентрации относительно других видов клеток. Общая масса гликогена в печени взрослых может достигать 100-120г. В мышцах гликоген расщепляется на глюкозу исключительно для локального потребления и накапливается в гораздо меньших концентрациях (не более 1% от общей массы мышц), однако общий запас в мышцах может превышать запас, накопленный в гепатоцитах. Углеводы и их производные играют огромную роль в промышленности и медицине. Их используют как лекарственные средства, для производства бездымного пороха - пероксилина, взрывчатых веществ, искусственных волокон - вискоза, а целлюлоза является источником для получения этилового спирта. Углеводы служат основным ингредиентом пищи млекопитающих. Общеизвестный их представитель – глюкоза – содержится в растительных соках, плодах, фруктах и особенно в винограде – виноградный сахар. Она является обязательным компонентом крови и тканей животных и непосредственным источником энергии для клеточных реакций. Углеводы образуются растениями в процессе фотосинтеза из диоксида углерода и воды. Животные организмы не способны синтезировать углеводы и получают их из растительных источников. В общем виде фотосинтез может быть представлен как процесс восстановления диоксида углерода с использованием энергии солнца: хСО2+уН2О+солнечная энергия →Сх(Н2О)у+хО2 Эта энергия освобождается в животных организмах в результате метаболизма углеводов, заключающегося с химической точке зрения в окислении: Сх(Н2О)у+хО2→хСО2+уН2О+энергия Заключение Роль углеводов в природе и их значение для жизни человека очень велики. В работе была рассмотрена классификация, и было установлено, что их огромное количество. Углеводы выполняют в клетке ряд функций: полисахариды накапливаются в виде депо питательных веществ (гликоген в клетках печени и мышц, крахмал в корневищах растений); энергетическая функция связана с образованием свободной энергии при окислении углеводов (при окислении 1 г углеводов выделяется 17,6 кДж энергии); структурная функция связана с наличием целлюлозной мембраны в растительной клетке, которая действует как внешний скелет, углеводы также являются частью гликокаликса клеток животных. Следует подчеркнуть, что единственным источником энергии на Земле, кроме ядерной, является энергия Солнца, и единственный способ накопить ее для обеспечения жизнедеятельности всех живых организмов - это процесс фотосинтеза в клетках живых организмов, растений и ведет к синтезу углеводов из H2O и CO2. Таким образом, углеводы играют огромную роль в жизни живых организмов на планете. Ученые считают, что когда появилось первое углеводное соединение, появилась первая живая клетка. |