ИДЗ Пути сообщения. Верхнее и нижнее строение пути

Скачать 497.28 Kb. Скачать 497.28 Kb.

|

|

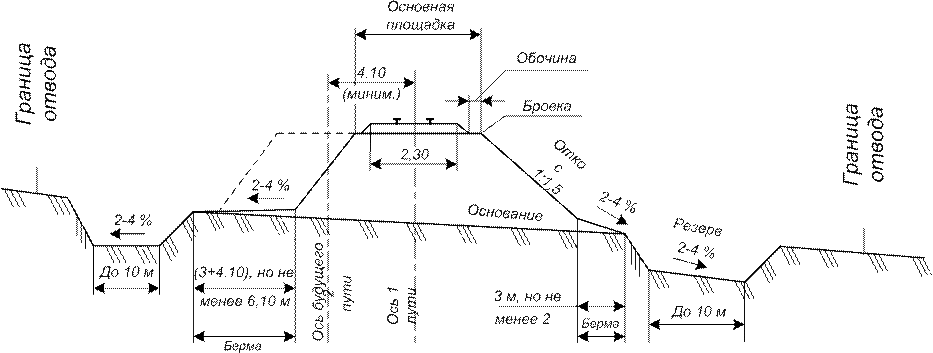

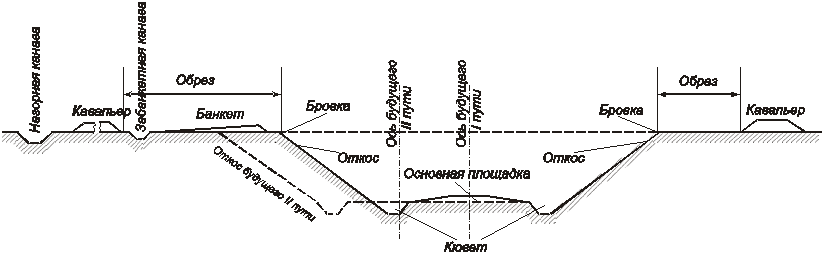

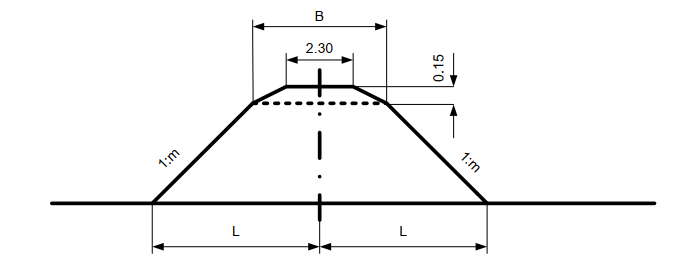

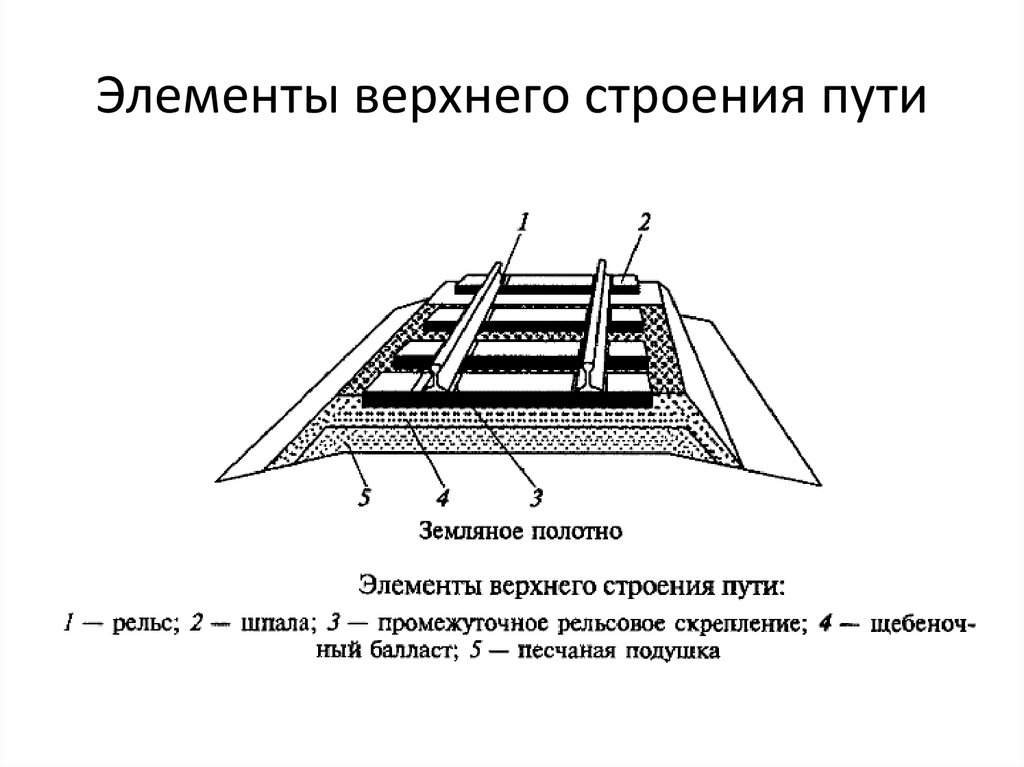

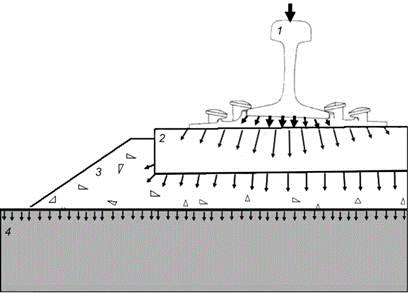

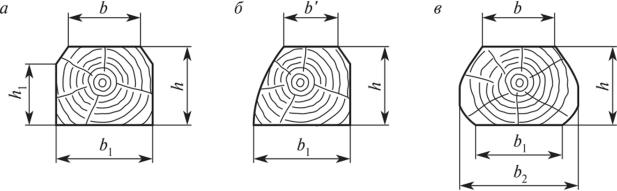

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» Кафедра транспорта и логистики ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ по дисциплине: «Пути сообщения (по отраслям)» по теме: «Верхнее и нижнее строение пути» Выполнил: обучающийся группы МТТ-21 Владимиров А.В. Руководитель: Доцент Т.Н. Борисова Новокузнецк 2022 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный индустриальный университет» Кафедра транспорта и логистики ЗАДАНИЕ на индивидуальное задание по теме: «Верхнее и нижнее строение пути, содержание и ремонт». по дисциплине «Пути сообщения (по отраслям)» Обучающийся Владимиров Антон Владимирович группа МТТ-21 Вариант ____10____ Отметка бровки земляного полотна на ПК25 160,00 м. Отметка бровки земляного полотна на ПК 10 составляет 150,00 м Исходные данные и условия к курсовой работе: Перевезено за год, млн.тонн нетто/год : Г = __8,5__ Марка рельса: Р __65__ Марка стрелочных переводов на станции "А": М __1/9__ Осевая нагрузка, тонн: qосев = __22,9__ Ширина междупутья для расчета стрелочной улицы под углом α и для расчета нормального съезда м: е = _5,3_ Ширина междупутья для расчета сокращенного съезда, м: е1 = __8__ Ширина междупутья для расчета простого оконечного соединения, м: е2 = __17__ Ширина междупутья для расчета сокращенного оконечного соединения, м: е3 = __24,6__ Радиус закрестовинной кривой на станции "А", м : Rгор = __190__ Грунты: ___пески крупные___  Высота насыпи Н нас = ___4,8___м на пикете 10 уклон земли iзм = ___15___‰, направление уклона земли на ПК 10______, отметка бровки земляного полотна на ПК10 =_______м;  Глубина выемки Н нвыем = ___4,8___м на пикете 25 уклон земли iзм = ___15,5___‰, направление уклона земли на ПК 25______, отметка бровки земляного полотна на ПК25 =160,00 м ; Радиус кривой в плане на ПК 25 Rгор = ___1075___м; Направление кривой в плане на ПК 25____лево_____ Полезная длина путей приема и отправления поездов l пол = __1160__м; Схема для расчета координат путевой укладки. Толщина слоя снега, м: hсн = __0,27__; Длина перегона, км: Lпер = __13__ Дальность возки к месту разгрузки,км: Lгр = ___8,5__; Вместимость снегоуборочной машины СМ2, м3: V = __220___ Длина железнодорожной линии, км: Lжд = __19__ Цель работы: Получить знания по устройству земляного полотна, верхнего строения пути, построения плана станции, организации снегоуборки Задачи работы Построить масштабную схему поперечного профиля земляного полотна Выполнить расчеты основных схем элементов, составляющих горловину станции Определить координаты характерных точек заданной схемы станции "А" Определить объем снега, подлежащего снегоуборке Организовать работу снегоуборочной машины Графическая часть работы Схемы поперечных профилей земляного полотна Схема станции "А" с ведомостью путей Преподаватель __________________ Борисова Т.Н. Задание к исполнению принял __________________ ____ сентября 2022 г Содержание Введение 4 1 Земляное полотно 5 1.1 Насыпь 5 1.2 Выемка 6 1.3 Определение пройденного тоннажа брутто 6 1.4 Построение поперечных профилей земляного полотна 6 2 Верхнее строение пути 5 2.1 Элементы верхнего строения пути 6 2.2 Определение категории подъездных и внутренних соединительных путей 6 2.3 Балластный слой 6 2.4 Шпалы 6 2.4.1 Деревянные шпалы 6 2.4.2 Железобетонные шпалы 6 2.4.3 Пластиковые шпалы 6 2.5 Рельсы 6 2.4 Особенности устройства пути в кривых участках 6 2.5 Рельсовые скрепления. Противоугоны 6 2.6 Параметры верхнего строения пути 6 Заключение 22 Список литературы 23 Введение Железные дороги, составляющие основу транспортной системы Российской Федерации, имеют исключительно важное государственное, хозяйственное, социальное и оборонное значение. От них требуется современное, качественное и комплексное удовлетворение потребностей населения, грузоотправителей и получателей в сфере транспорта. Вся железнодорожная сеть России делится на 17 дорог, являющихся ответвлениями железных дорог России. [1] Протяженность железнодорожных путей составляет более 85 тысяч километров. По сравнению с другими видами транспорта железнодорожный транспорт лучше всего подходит для перевозки сыпучих, тяжелых и негабаритных грузов в больших количествах и на любые расстояния. Путь доставки по железной дороге обычно намного короче, чем по реке или морю. Также железные дороги обладают высокой провозной способностью и регулярностью перевозок вне зависимости от климатических условий, времени года и времени суток. Кроме того, железные дороги имеют относительно низкие затраты на перевозку грузов и людей. [2] Бесперебойная и бесперебойная работа железных дорог и безопасность движения достигаются строгим соблюдением правил технической эксплуатации, инструкций по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации и инструкций по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации. Железные дороги обладают достаточным потенциалом, чтобы преобразовать регион из не имеющего выхода к морю, в регион с налаженными сухопутными связями, и обеспечить улучшение его связанности с быстро растущими соседями. Современная эпоха совершенствования транспортной системы показывает, что у железной дороги прекрасные перспективы. Все самое интересное еще впереди. [3] 1 Определение параметров нижнего строения пути 1.1 Определение земляного полотна Земляное полотно представляет собой комплекс земляных технических сооружений, служащих основанием верхнего строения пути. Инфраструктура обеспечивает выравнивание поверхности земли и необходимый план, профиль и устойчивость ж/д пути. Он поглощает нагрузку от рельсошпальной решетки, балласта и подвижного состава и равномерно распределяет ее на естественный грунт. Основными типами земляного полотна являются насыпи, выемки, полунасыпи, полувыемки, полунасыпи-полувыемки, нулевые места. Элементы земляного полотна - основная площадка, откосы и основание. Кроме того, полотно имеет сопутствующие устройства, предназначенные главным образом для сбора и (или) отвода воды: у насыпей – бермы, продольные канавы или резервы (из резервов берется грунт для возведения насыпей), у выемок – кюветы, банкеты и забанкетные канавы (для отвода воды с обреза выемки), кавальеры (для складирования лишнего грунта), нагорные канавы. Высота насыпей или глубина выемок составляет от 1-2 до 25-30 м. При больших рабочих отметках насыпи обычно заменяют виадуками, а выемки – тоннелями. Полунасыпи, полувыемки и полунасыпи-полувыемки сооружают в основном в горных районах. Основная площадка полунасыпи располагается полностью на насыпном грунте, полувыемки на естественном грунте. В связи с тем, что у полунасыпи-полувыемки из-за неодинаковых условий прочности полотна под обеими рельсовыми нитями трудно обеспечить устойчивость откосов насыпной части, этот тип земляного полотна применяется редко. Земляное полотно сооружается по групповым (типовым) или индивидуальным проектам. Групповые проектные решения регламентированы нормативными документами; их применяют в основном без обоснования инженерными расчетами, но с привязкой к местным условиям в следующих случаях: простые природные и эксплуатационные условия; возведение земляного полотна из обычных (дренирующих и глинистых твердой и полутвердой консистенции) грунтов; прочное основание с косогорностью не круче 1:5 при скальных грунтах и не круче 1:3 при нескальных грунтах и рабочих отметках обычно до 12 м, а также в некоторых сложных инженерно-геологических региональных условиях, но с ограничениями по определенным параметрам, например в случае насыпи на болотах глубиной до 3-4 м. Защита земляного полотна от неблагоприятных природных воздействий осуществляется посредством водоотводных, защитных и укрепительных сооружений, служащих для регулирования поверхностного и подземного стоков, тепловых и гравитационных процессов. Кроме того, проводятся мероприятия по мелиорации грунтов. К основным водоотводным устройствам относятся водоотводные канавы и резервы у насыпей, кюветы, забанкетные и нагорные канавы у выемок используются также железобетонные лотки, а на участках с большим уклоном – быстротоки и перепады Для защиты земляного полотна от воздействия атмосферных осадков и текущей воды все его поверхности планируются с продольными уклонами не менее 0,002 и поперечными – не менее 0,04. Для защиты полотна от вредной инфильтрации воды, а также откосов от размывов предусматривается травосеяние, применение крупнообломочных материалов, каменных набросок, железобетонных плит. Травосеяние позволяет создать искусственный дерновый покров, снижающий скорость течения поверхностной воды, армирующий поверхностные слои грунта и обеспечивающий транспирацию (испарение) влаги из грунтов до 200-250 мм осадков в год. Крупнообломочными материалами укрепляют дно и откосы канав (щебневание), а также откосы земляного полотна. Каменные наброски из разрыхленных слабовыветреных скальных пород, выполненные в виде защитных призм или имеющие другую форму (рис. 3.6), предназначены в основном для гашения энергии набегающих волн прибоя и предохранения земляного полотна от размыва вдольбереговым течением. Вес и размеры камней в наброске определяют путем расчета в зависимости от удельного веса и формы камня, высоты и длины расчетной волны, крутизны откоса. Железобетонные укрепления в виде сборных (свободно лежащих, разрезных -шарнирно-соединенных в ковер, гибких решетчатых) конструкций и монолитных плит широко применяются для защиты от волновых воздействий. 1.1 Насыпь Насыпь – грунтовое линейное сооружение, возводимое на трассе дороги обычно в понижениях рельефа, на подходах к мостам и путепроводам и обеспечивающее размещение верхнего строения пути на заданном уровне над поверхностью земли. Основные элементы насыпи: центральная несущая часть (ядро), основная площадка, предназначенная для укладки верхнего строения; откосные части; основание; укрепительные и защитные сооружения и устройства. Насыпи возводят обычно из однородного местного или привозного грунта (скального, песчаного, глинистого и др.), получаемого при разработке выемок, из путевых резервов или карьеров. Пригодность грунта для насыпи, определяемая при проектировании пути, зависит от естественного состояния грунта, способов производства строительных работ, высоты насыпи, устойчивости ее основания, длительности подтопления и т. п. Конструктивные особенности насыпи (способ подготовки основания, крутизна откосов, наличие берм и их размеры, способы укрепления и защиты и т. д.), а также степень уплотнения грунта зависят от плана и профиля линии, категории ж. д., местных природных условий, свойств используемых материалов. В обычных условиях насыпи сооружают из обыкновенных грунтов высотой до 12 м (из слабовыветривающихся скальных пород -до 20 м) на устойчивых некосогорных основаниях по типовым поперечным профилям; в сложных, но широко распространенных в данном регионе условиях (заболоченные территории, песчаные пустыни и др.) применяют групповые решения (общие для группы идентичных объектов); в частных случаях (высокие насыпи, крутые косогоры, поймы рек, пересечения глубоких болот и т.п.) для насыпи разрабатывают и обосновывают инженерными расчетами индивидуальные конструкции. Ширина насыпи по верху зависит от числа путей, ширины междупутий, плана линии (радиуса кривой), скоростей движения поездов, материала, используемого для ее возведения, категории ж.-д. линии и обычно равна нормируемой ширине основной площадки земляного полотна. Крутизна откосов насыпей высотой до 6 м из глинистых и других распространенных грунтов составляет, как правило, 1:1,5 и уменьшается до 1:1,75 в нижней части (для насыпей высотой до 12 м). В сложных условиях (слабые грунты, длительное подтопление и т. д.) откосы насыпи делают более пологими или устраивают бермы. В отдельных случаях для уменьшения объема сооружения и площади основания, повышения устойчивости или несущей способности насыпи ее возводят полностью или частично из более прочных привозных материалов (например, упорные каменные призмы на косогорах, подпорные стены вместо откосной части насыпи). Для этих же целей применяют упрочняющие (армирующие) прокладки в теле насыпи, синтетические текстильные материалы в ее основании, гидроизоляционные пленки в периферийных слоях и другие материалы. Для укрепления поверхности откосов незатопляемых насыпей проводят травосеяние, при постоянном или временном подтоплении устраивают защитные сооружения. Вдоль насыпи с нагорной стороны сооружают водоотводную канаву для защиты основания и откоса от переувлажнения и размыва. Нередко в качестве канавы используют путевые резервы; в необходимых случаях (на крутых косогорах, при пересеченной местности и т. п.) прибегают к сложной системе поверхностных водоотводов, включающей лотки, быстротоки, перепады с гасителями энергии потоков и т. д. В теле насыпи часто размещают водопропускные трубы или другие искусственные сооружения.  Рисунок 1 – Типовой поперечный профиль насыпи Основными элементами земляного полотна являются: основная площадка и откосы. Также непосредственно связанные устройства: на насыпях - бермы, продольные канавы или резервы (грунт берется из запасов для строительства насыпи), у выемок - кюветы, банкеты и забанкетные канавы (для отвода воды с обреза выемки), кавальеры, нагорные канавы. Высота насыпи или глубина выемки обычно составляет от 1-2 до 25-30 метров. Если требуются большие рабочие разметки продольного профиля хода насыпи, их заменяют виадуками, а вместо выемок делают тоннели. Полунасыпи, полувыемки и полунасыпи-полувыемки применяются в основном в горной местности. У полудамбы основная площадка полностью на рыхлом грунте, а у полуотвала на естественном грунте. В связи с тем, что у данных видов насыпи неодинаковые условия прочности зем. полотно под обеими рельсовыми нитями, трудно обеспечить устойчивость откосов насыпной части. Поэтому такой тип земляного полотна не рекомендуется. При затоплении недр сооружают насыпи вдоль рек и водоемов (на прижимах - узких участках, примыкающих к крутому склону), на крутых склонах, в местах с каменно-оползневыми явлениями, завалами, возможным сходом снежных лавин, недра имеют защитные сооружения и армирующие устройства. 1.2 Выемка Выемка – подземное линейное сооружение, возводимое на проезжей части путем удаления грунта на определенную глубину и обеспечивающее размещение верхнего строения пути на указанных в проекте железнодорожных путях. B. Отметины ниже поверхности земли. Элементы выемки: основная площадка, кювет, уступы, устои над устоями и нагорные траншеи. Нагорная канава – продольная водоотводная система в выемке, расположенная сверху на участках с поперечным уклоном более 1:5 к железной дороге. Пешеходные дорожки (с меньшим уклоном, проложены с обеих сторон). Верхний ров перехватывает стекающую по склону воду и направляет ее к ближайшему водопропускному каналу или барельефам. Размеры поперечного сечения канавы зависят от количества притока воды и определяются расчетным путем. Минимальная глубина и ширина по дну рва (после армирования) 0,6 м, уклон насыпей не более 1:1,5. Кавалер – земляной вал правильной призматической формы над землей, снятый с раскопок и не используемый при строительстве железнодорожного пути. При нецелесообразности или нецелесообразности использования выкопанного материала для устройства насыпей рыцари заказывают выемки с обеих сторон при поперечном уклоне земли менее 1:5, а при более крутых уклонах - с одной (нижней) ее стороны. Устой – земляная насыпь определенной формы на горной стороне дороги, нарезанная для защиты от стока поверхностных вод; призма, заполненная камнями наверху и внизу плотины, построенной из земляных материалов. Канава – дренажный канал в котловане, расположенный по обе стороны от основного подземного участка, служащий для сбора воды с откосов котлована и с тропы. Траншея, как правило, имеет трапециевидное сечение с шириной дна (после армирования) 0,4 м и глубиной 0,6 м.  Рисунок 2 – Типовой поперечный профиль выемки 1.3 Определение пройденного тоннажа брутто Определение пройденного тоннажа брутто на проектируемом участке железной дороги. Перевозка грузов на проектируемом участке будут использованы 4-х осные вагоны с осевой нагрузкой в соответствии с заданием на курсовое проектирование. Вес четырехосного вагона брутто составит  (1) (1)qосев – осевая нагрузка вагона; 4 – число осей вагона. В курсовой работе тара вагона принята усредненной, вес груза в вагоне определится как вес вагона брутто за вычетом тары вагона.  Вес груза в вагоне составит  (2) (2) За год по участку будет перевезено груженых вагонов в обоих направлениях  (3) (3)где Г – годовой объем перевезенных грузов в соответствии с заданием, млн.т/г.; qваг нетто – вес груза вагоне.  Пройденный тоннаж по участку включает перевезенный груз, вес тары груженых вагонов, вес вагонов, следующих порожними и вес поездных локомотивов. Пройденный тоннаж от вагонов, следующих гружеными в обоих направлениях и следующих порожними.  (4) (4) Соотношение веса локомотива к весу поезда приняты 1:10, с уменьшением руководящего уклона доля локомотивов уменьшается, а при увеличении – увеличивается. В результате пройденный тоннаж брутто по проектируемому участку составит  (5) (5) На основании полученного результата по нормам проектирования устанавливается категория дороги и технические условия проектирования. Земляное полотно внутренних железнодорожных путей запроектировано в увязке с генеральным планом предприятия, вертикальной и горизонтальной планировкой, организацией водоотвода по нормам СНиП 2-05-07-91*. Промышленный транспорт, пункты 3.57-3.80. По установленному годовому размеру перевозок млн т. нетто определяется тип верхнего строения пути. Толщина балласта под шпалой определяет принять ширину основной площадки земляного полотна с учетом. Поперечные профили насыпи и выемки заданных параметров представлены на рисунках 1 и 2. 1.4 Построение поперечных профилей земляного полотна Расчетная схема поперечного профиля насыпи при отсутствии поперечного уклона местности представлена на рисунке 1. Расстояние L1 и L2 от оси пути до нижней бровки откоса определяется по формуле:  (6) (6)  Рисунок 1 – Расчетная схема поперечного профиля насыпи Расстояние от оси пути до верхней бровки кювета со стороны откоса определяется по формуле:  (7) (7)где K – ширина кювета по верху.  Ширина кювета по верху определяется как:  (8) (8)где bк – ширина кювета по дну, м; hк – глубина кювета, м.  Окончательно формула примет вид:  (9) (9) 2 Определение параметров верхнего строения пути 2.1 Элементы верхнего строения пути Верхнее строение пути (в дальнейшем ВСП) служит для направления движения подвижного состава, восприятия силовых воздействий от его колес и передачи на нижнее строение пути. ВСП представляет собой сложную конструкцию, включающую в себя балластный слой, шпалы, рельсы, рельсовые скрепления, противоугоны, стрелочные переводы, глухие пересечения, мостовые и переводные брусья. Рельсы, соединенные со шпалами, образуют рельсошпальную (путевую) решетку. При этом шпалы углубляются в балластный слой, укладываемый на основную площадку земляного полотна. Толщина балластного слоя и расстояние между шпалами должны быть такими, чтобы давление на земляное полотно не превышало величины, обеспечивающей его упругую осадку, исчезающую после снятия нагрузки. Верхнее строение пути подвергается воздействию неблагоприятных факторов (проходящие поезда, атмосферные осадки, ветер, колебания температуры), поэтому оно должно быть достаточно прочным, устойчивым, долговечным и экономичным. Общий вид элементов верхнего строения пути представлен на рисунке 5.  Рисунок 5 – Элементы верхнего строения пути 2.2 Определение категории подъездных и внутренних соединительных путей Подъездные и внутренние соединительные пути в зависимости от их назначения, размеров и характера движения подразделяются на категории: I – пути с объемом перевозок более 25 млн т брутто/год, пути протяженностью более 3 км независимо от порядка движения и объема перевозок, пути со скоростью движения по ним – до 80 км/ч; II – пути с объемом перевозок более 3 до 25 млн т брутто/год, пути протяженностью до 3 км с поездным и организованным маневровым порядком движения пути со скоростью движения по ним – до 40 км/ч; III – пути с объемом переводок до 3 млн т брутто/год, пути с маневровым характером движения и допускающим скорость движения по ним до 25 км/ч, а также имеющие непосредственный выход на погрузочно-разгрузочные фронты и въезды из здания. В нашем случае пройденный тоннаж от вагонов, следующих груженными в обоих направлениях и следующих порожними равен 24783232,28 т, что соответствует II категории. 2.3 Балластный слой Балластный слой представляет собой трапециевидный слой сыпучих материалов (щебня, гравия, песка) поверх основной площади грунта. Основное назначение балластного слоя – восприятие давления шпал и его равномерное распределение по основной поверхности грунта; Обеспечение устойчивости шпал под действием вертикальных и горизонтальных сил, упругости нижнего рельсового основания и возможности выравнивания шпальной сетки в плане и профиле; удаление из них поверхностных вод. Во избежание заболачивания основной поверхности на поверхности щебеночного слоя не должна задерживаться вода. Схема распределения нагрузки от подвижного состава в верхнем строении пути представлена на рисунке 6.  Рисунок 6 – Распределение нагрузки от подвижного состава в верхнем строении пути Условные обозначения: 1 – рельс; 2 – шпала; 3 – балласт; 4 – нижнее строение пути Материал балласта должен быть прочным, упругим, выдерживающим нагрузку, устойчивым к атмосферным воздействиям и недорогим. Кроме того, он не должен быть раздавлен уплотнением, пылить от проходящих по нему поездов, сдут ветром, смыт дождем и прорастать травой. Однослойный балластный материал должен быть: - для деревянных шпал - щебень, гравийно-песчаная смесь, металлургический шлак, отходы асбестового производства и дробильно-сортировочного оборудования и местные материалы, соответствующие техническим условиям на балласт; - для железобетонных шпал - щебень, гравий, металлургический шлак, гравийно-песчаная смесь, отходы асбестового производства. Материалом для двухслойного балласта в деревянных и железобетонных шпалах должен служить щебень или асбестовый балласт, лежащий на подушке из песчано-гравийной смеси или ракушечника. Лучшим материалом для балласта является щебень из естественного камня, валунов и гальки. Балласт, используемый на российских железных дорогах, производится в двух основных фракциях с размерами зерен 25-60 и 25-50 мм. Для балласта станционных путей и для использования в качестве строительного материала стандарт также предусматривает мелкий балласт с размером зерен 5-25 мм. 2.4 Шпалы Шпалы служат опорами для рельсов. Шпалы выполняют две основные задачи. Во- первых, они воспринимают нагрузку от рельсов и передают ее балластному слою, распределяя на значительные площади. Во-вторых, шпалы прочно соединяют рельсовые нити, обеспечивая постоянство ширины колеи и устойчивость пути. На один километр прямого участка пути укладывают 1840 шт. шпал; в кривых – 2000 шт. шпал. На сегодняшний день существует несколько видов шпал: деревянные, железобетонные и пластиковые. Если говорить про Россию, то самые протяженные железнодорожные дороги используют деревянные шпалы. 2.4.1 Деревянные шпалы Их изготавливают из сосны, ели, пихты, лиственницы, кедра и березы, причем, лучшими являются сосновые шпалы. В путь их укладывают только после пропитки масляными антисептиками. По форме поперечного сечения деревянные шпалы подразделяются на три вида: обрезные, полуобрезные и необрезные. Поперечные профили деревянных шпал представлены на рисунке 7. Основные размеры деревянных шпал представлены в таблице 3.  Рисунок 7 – Поперечные профили обрезных (а), полуобрезных (б) и необрезных (в) деревянных шпал Условные обозначения: h – высота шпалы; b,b' – ширина верхней постели; b1 – ширина нижней постели Таблица 3 – Размеры деревянных шпал

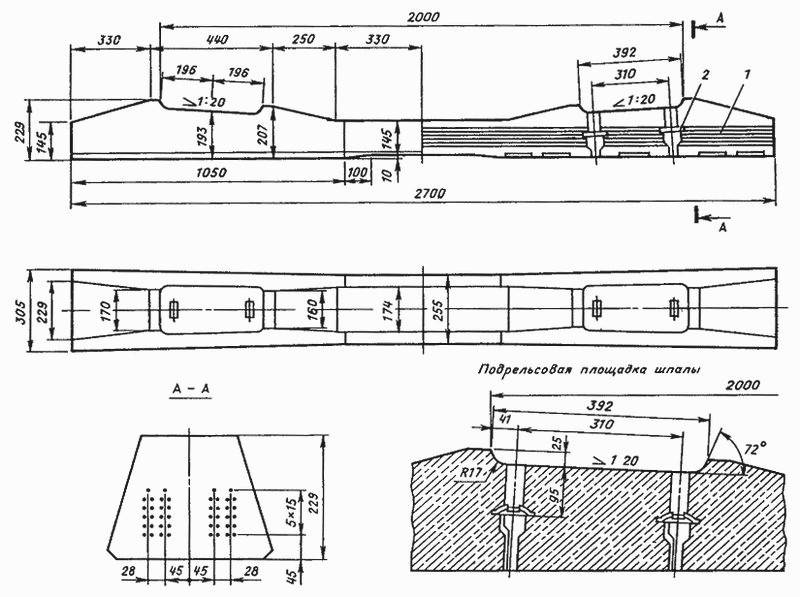

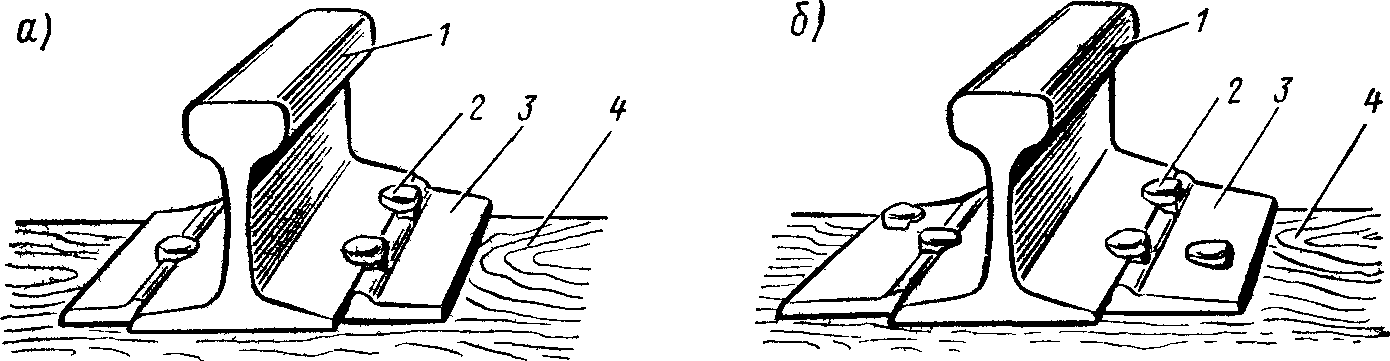

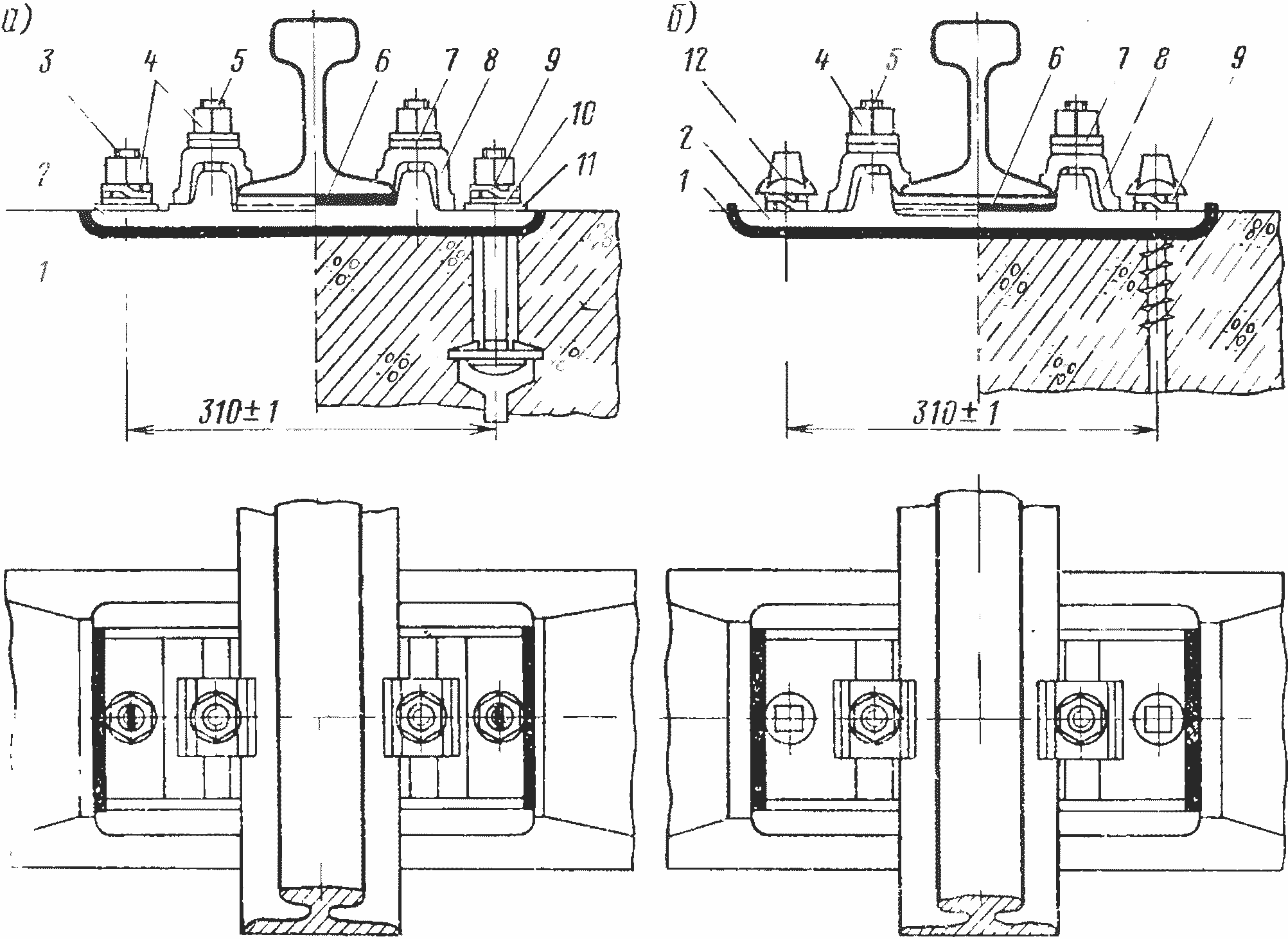

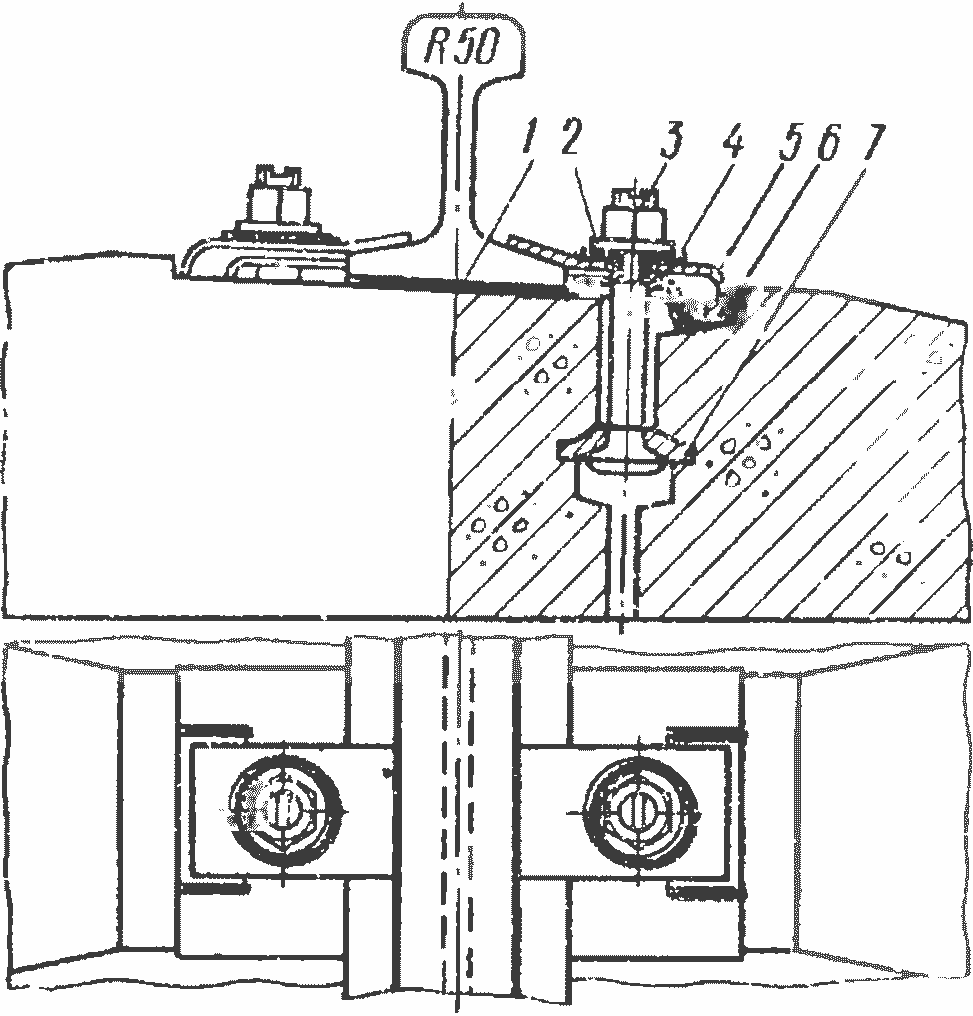

Каждый вид шпал делится на три вида в зависимости от их толщины и ширины верхней и нижней постели. Тип I предназначен для укладки на главных путях, тип II – на станционных и подъездных путях, тип III – на малодеятельных подъездных путях промышленных предприятий. Достоинствами деревянных шпал являются их хорошая упругость, простота в эксплуатации, небольшая стоимость. Их недостатки – сравнительно недолгий срок службы (12-15 лет) и большой расход древесины на шпалы. Для предотвращения шпал от гниения их пропитывают креозотом или другими антисептиками. Снятые при обновлении или капитальном ремонте пути все деревянные шпалы и переводные брусья должны быть обследованы и рассортированы как: годные для укладки в путь без ремонта, (маркируются одной вертикальной полосой мелом на торце) (отсутствие загнивания древесины, разработки отверстий для прикрепителей, сквозных расколов по пластям и на торцах, износа древесины под подкладками более 5мм); подлежащие ремонту (маркируются меловым крестом на торце); негодные для повторного использования в пути – белым, меловым пятном на шейке рельса. Причинами повреждения (дефектности) деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев являются: гниение, трещинообразование (растрескивание), механический износ древесины под подкладками и башмаками, разработка отверстий от прикрепителей. 2.4.2 Железобетонные шпалы На железных дорогах России наряду с деревянными получили широкое распространение железобетонные шпалы с предварительно напряженной арматурой. Их достоинствами являются долговечность (40-50 лет), обеспечение высокой устойчивости пути и плавности хода поездов, что обусловлено одинаковым размером и равной упругостью шпал. Кроме того, применение железобетонных шпал позволяет сберечь древесину для других нужд. Благодаря указанным качествам они уже используются на главных путях всех основных направлений сети, в том числе на участках скоростного движения поездов. К недостаткам железобетонных шпал относятся большая масса, наличие электропроводности, высокая жесткость и сложность крепления к ним. Для повышения упругости пути с железобетонными шпалами под рельсы укладывают амортизирующие прокладки. Во избежание утечки электрического тока применяют рельсовые скрепления специальной конструкции с электроизоляционными деталями. Железобетонные шпалы изготавливают из тяжелого бетона с арматурой из стальной углеродистой холоднотянутой проволоки диаметром 3 мм. Порядок расположения шпал по длине рельсового звена называют их эпюрой. На железных дорогах России применяются три эпюры, соответствующие укладке 1600, 1840 и 2000 шпал на 1 км пути. На станциях метро и при устройстве смотровых канав в депо вместо сплошных шпал используются полушпалы, заглубленные в бетон. Основными достоинствами железобетонных шпал являются долговечность (до 50 лет), обеспечение высокой устойчивости пути и плавности хода поездов. Основные недостатки : большая масса, наличие электропроводности, высокая жесткость, сложность крепления к рельсам. Основные размеры железобетонных шпал представлены в таблице 4. Общий вид конструкции железобетонных шпал представлен на рисунке 8. Таблица 4 – Основные размеры железобетонных свай

Рисунок 8 – Общий вид конструкции железобетонной шпалы 2.4.3 Пластиковые шпалы Пластиковые (полимерные) шпалы – следующий шаг в эпохе строительства железных дорог. Они не гниют, не разрушаются, могут выдерживать большое поперечное давление (при не ровной укладке). Также легкие в монтаже, транспортировке и не требуют ухода во время эксплуатации. Но основа у таких шпал все равно выполнена из напряженного железобетона, так как пластик не обладает высокими показателями прочности на сжатие. Важным преимуществом применения полимерных шпал является возможность их повторной переработки и использования. Все пластмассовые шпалы содержат по крайней мере 50 процентов вторичного полиэтилена низкого давления высокой плотности. В композитный состав шпал входят и другие вторичные пластмассы, а также стекловолокно, которое увеличивает прочность и долговечность этих железнодорожных изделий. Для рециклинга могут использоваться брикетированный полиэтилен, смесь пластиковых бутылок, высококачественный жесткий пластик и даже ковровые покрытия, включая клееный подкладочный материал. Для изготовления полимерных шпал применяются стандартные линии с производительностью от 25 до 100 тыс. шпал в год. Компании-производители используют различные технологии производства шпал из композитных материалов, но в основе всех их лежит обработка заранее подготовленной смеси переработанного полиэтилена высокой плотности с наполнителем и добавками в экструдер, который передает подготовленный материал в накопитель, а затем на станцию непрерывного наполнения форм на коллекторе, который вращается. Длина шпал для пассажирских перевозок — от 8.5 до 9 футов, для грузовых — от 7 до 9 футов. Лабораторно измеренные показатели прочности и усилий вставки и извлечения для костылей в композитных шпалах в среднем ниже, чем в деревянных. Но рабочие характеристики пластиковых шпал примерно похожи, а износостойкость выше. Кроме того, композитный состав пластмассовых шпал не проводит электричество и не впитывает воду, а также помогает избежать преждевременной коррозии рельсов. 2.5 Рельсы Рельсы предназначены для: – создать поверхности с наименьшими сопротивлениями для качения колес подвижного состава; – непосредственно воспринимать и упруго передавать нагрузки от колес на шпалы и брусья; – направлять движение колес подвижного состава; – проводить сигнальный и обратный тяговый ток на участках с автоблокировкой и электрической тягой. Для надежной работы рельсы должны быть достаточно прочными, долговечными, износоустойчивыми, твердыми и в то же время нехрупкими, так как они воспринимают ударно-динамическую нагрузку. Материалом для их изготовления служит высокопрочная углеродистая сталь. В зависимости от массы и поперечного профиля рельсы подразделяют на несколько типов: Р50, Р65 и Р75. Буква Р означает рельс, а число – определенное значение массы, кг, одного погонного метра рельса. Поскольку наибольшее воздействие на рельс оказывает вертикальная нагрузка, стремящаяся изогнуть его, рациональной формой рельса считается двутаровая, одновременно обеспечивающая и меньший расход металла. Общий вид профиля рельса представлен на рисунке 9. Конструкция современного широкоподошвенного рельса включает в себя подошву, головку и шейку, которая выступает в качестве соединительного элемента между этими двумя частями. Центральная часть делается немного выпуклой для того, чтобы нагрузка с колес переносилась на центральную область рельса. Места соединения шейки с подошвой и головкой имеют плавные формы. Для снятия напряжения с шейки ее делают в виде кривой. Чем шире основание подошвы рельса, тем выше ее боковая устойчивость.  Рисунок 9 – Общий вид профиля рельса Если рассматривать вес рельсов, он зависит от их модификации. Изделия различны конструктивно, по назначению, длине, форме и иным признакам. Масса зависит от ряда характеристик: типа — рельсы бывают крановыми, железнодорожными, соединительными, трамвайными; степени качества — изделия представлены нетермоупрочненными и термоупрочнеными; метода выплавки; марки, используемой в качестве сырьевой базы, стали; присутствия или отсутствия ниш специально под болтовые соединения. Условно вес проката определяется по маркировке. Числа, которые прибавляются к буквам, определяют приблизительную массу на 1 м рельсы. Но они удобны только в ориентировочном расчете, ведь приспособления создаются на основе стали, отличающейся плотностью. Следовательно, маркировка показывает лишь приблизительный вес, что уместно при организации транспортировки, определения грузоподъемности необходимого транспорта. Выбор того или иного типа рельсов зависит от грузонапряженности линии, нагрузок и скоростей движения поездов. На линиях скоростного движения пассажирских поездов укладывают рельсы Р65. Рельсы выпускают стандартной длины 25 м. Кроме того, для укладки в кривых изготавливают укороченные рельсы длиной 24,92 и 24,84 м. В качестве уравнительных рельсов для бесстыкового пути, а также при укладке стрелочных переводов используют рельсы прежней стандартной длины (12,5 м) и укороченные (14,46; 12,42 и 12,38 м). В нашем случае используются рельсы типа Р65. Срок службы рельсов, измеряемый шагом тонн брутто проследовавшего по ним груза до их пересадки, в среднем составляет для термически упрочненных рельсов Р65 500 млн т, а для Р50 – 350 млн т. Срок службы рельсов Р75 примерно на 30% больше, чем у рельсов Р65. 2.6 Рельсовые скрепления. Противоугоны Рельсовый путь представляет собой две непрерывные рельсовые нити, расположенные на определенном расстоянии одна от другой благодаря креплению рельсов к шпалам и отдельных рельсовых звеньев друг к другу. Рельсы соединяют со шпалами с помощью промежуточных скреплений, которые должны обеспечивать надежную и достаточную упругую их связь, неизменную ширину колеи и необходимый уклон рельсов, не допускать их продольного смещения и опрокидывания, а при использовании железобетонных шпал помимо этого электрически изолировать рельсы и шпалы. Существуют три основных типа промежуточных скреплений: нераздельные, смешанные и раздельные. Общий вид креплений представлен на рисунке 10.  Рисунок 10 – Общий вид крепления рельса к деревянной шпале Нераздельное (а) и смешанное (б) рельсовые скрепления: 1 – рельс; 2 – костыль; 3 – подкладка; 4 – шпала При нераздельном скреплении рельс и подкладки, на которые он опирается, крепят к шпалам одними и теми же костылями и шурупами. При смешанном скреплении подкладки, кроме того, крепят к шпалам дополнительными костылями. Смешанное костыльное скрепление с применением клинчатых подкладок, имеющих уклон 1:20, широко распространено на дорогах нашей страны. Его достоинствами являются простота конструкции, небольшая масса, сравнительная легкость зашивки, перешивки и разборки пути. Однако такое скрепление не гарантирует постоянства ширине колеи и способствует механическому изнашиванию шпал. При раздельном скреплении рельс соединяют с подкладками жесткими или упругими клеммами и клеммными болтами, а подкладки крепят к шпалам болтами и шурупами. Достоинства раздельного скрепления (возможность смены рельсов без снятия покладок, большое сопротивление продольным усилиям, обеспечение постоянства ширины колеи) способствуют все более широкому его применению, хотя оно несколько дороже и сложнее по конструкции скреплений других видов. На железных дорогах России широко распространено раздельное скрепление КБ-65. Его недостатками являются большое число деталей, значительная масса и высокая жесткость. Поэтому в настоящее время началось активное внедрение нового бесподкладочного пружинного раздельного скрепления пониженной жесткости – ЖБР-3-65, у которого масса и число деталей уменьшены более чем в 1,5 раза. Кроме того, разработано анкерное рельсовое скрепление АРС-4, наиболее перспективное для пути с железобетонными шпалами. Благодаря отсутствию резьбовых соединений оно не требует обслуживания, что позволяет существенно сократить затраты на содержание пути. Для железобетонных шпал применяют промежуточные скрепления преимущественно типов КБ и ЖБ; в первые годы укладки железобетонных шпал применялись еще скрепления типа К-2. Вновь скрепления типа К-2 больше не выпускаются. При установке скреплений КБ подкладку укладывают в углубления, сделанные в верхней поверхности шпал, и прикрепляют к шпале закладными болтами (рис. 11, а). Для повышения упругости этих скреплений под гайку закладного и клеммного болтов ставят двухвитковую пружинную шайбу. Для уменьшения жесткости конструкции скрепления КБ под подкладками укладывают резиновые прокладки, а под подошву рельсов — прокладки из полиэтилена. При капитальном и среднем ремонтах бесстыкового пути на железобетонных шпалах и скреплениях КБ ставят на протяжении уравнительных рельсов и на длине 12,5 м с каждого конца бесстыковой плети резиновые прокладки толщиной 7 мм под подошву рельсов, а в зоне стыков на трех шпалах с каждой стороны укладывают под подкладки резиновые прокладки повышенной упругости толщиной в средней части 14 мм, а к краям 10 мм. Скрепления типа К2 (рис. 11,б) по конструкции похожи на скрепления КБ, только подкладки прикреплялись к шпалам шурупами, ввинчиваемыми в укрепленные в отверстиях шпал деревянные втулки — дюбели.  Рисунок 11 – Раздельное скрепление к железобетонным шпалам (вид в сборе): а — скрепление типа КБ для шпал С-56-2 и С-56-2М; б — скрепление типа К2 для шпал С-56-1; 1, 6 — прокладки; 2 — подкладка; 3 — болт закладной м22Х160;4 — гайка м22; 5 — болт клеммный м22Х75; 7, 9 — шайбы пружинные двухвитковые; 8 — клемма; 10 — шайба плоская; 11 — втулка изолирующая; 12 — шуруп 24X170 В бесподкладочном скреплении типа ЖБ (рис. 12) подошва рельса прикрепляется к шпале при помощи закладных болтов с гайками и пружинных клемм. Между подошвой рельса и шпалой укладывают прокладки из регенерата резины. Это скрепление применяют на дорогах Юга и Кавказа со сравнительно непродолжительным зимним периодом.  Рисунок 12 – Нераздельное скрепление ЖБ для железобетонных шпал: 1 — амортизирующая прокладка; 2 — плоская шайба; 3 — закладной болт; 4 — изолирующая втулка; 5 — клемма; 6 — изолирующая прокладка; 7 — анкерная шайба Список литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL https://clck.ru/334mKX [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: https://dokumen.pub/9785890359728.html [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: https://infopedia.su/29x1449.html [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: https://rzd-puteetz.ru/tipovye-resheniya-zemlyanogo-polotna/ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL: https://kubprostroy.ru/info/articles/zemlyanoe-polotno/ Кротов, С. В. Расчеты на прочность и жесткость элементов конструкций и сооружений с применением ANSYS : учебное пособие / C. В. Кротов ; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов-на-Дону : РГУПС, 2022. – 96 с. — Текст : электронный // УМЦ ЖДТ : электронная библиотека. — URL : http://umczdt.ru/books/1214/277398/. — Режим доступа : для авториз. пользователей. СЦБИСТ - железнодорожный форум, блоги, фотогалерея, социальная сеть: [Электронный ресурс]. – Режим доступа : URL http://scbist.com/wiki/16119-brovka-puti.html |