Лекция 5. КФ.Влияние возраста человека на действие лекарственных. Влияние возраста человека на действие лекарственных средств у плода и недоношенных детей присутствует недостаточность ферментных систем, метаболизирующих лекарства

Скачать 86.61 Kb. Скачать 86.61 Kb.

|

|

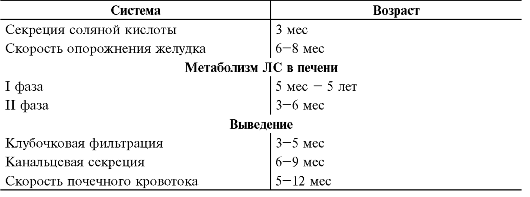

Влияние возраста человека на действие лекарственных средств У плода и недоношенных детей присутствует недостаточность ферментных систем, метаболизирующих лекарства Плод способен метаболизировать лекарства на ранней стадии развития, однако процесс экспрессии ферментов, метаболизирующих лекарства, отличается от экспрессии этих ферментов у взрослых. У плода метаболизм обычно менее эффективен. Дефицит ферментов, метаболизирующих лекарства, имеет место у недоношенных детей по сравнению с родившимися в срок, поэтому лекарственная терапия недоношенных детей связана с трудностями, особенно когда приходится вводить более одной дозы лекарства. Кроме того, функция почек у этих детей развита неполностью, в результате элиминация лекарств через почки нарушена (в частности, ответ на петлевые диуретики). У детей метаболизм некоторых лекарств идет быстрее, чем у взрослых Через несколько месяцев после рождения активность окислительных путей метаболизма лекарств у ребенка резко возрастает, и к 2 годам жизни его организм способен окислять многие лекарства быстрее, чем организм взрослых. Способность конъюгировать лекарственные вещества с глюкуроновой кислотой развивается медленнее, и скорость активности различных изоформ глюкуронозилтрансферазы неодинакова. Так, при введении ацетаминофена у детей относительно большее количество вещества, чем у взрослых, образует конъюгат с сульфатом. Может потребоваться изменение частоты введения лекарства для компенсации этих особых свойств. По мере приближения возраста полового созревания скорость метаболизма лекарств становится все более сходной со скоростью у взрослых. Изменения, связанные с возрастом, необходимо учитывать при назначении лекарств пожилым лицам Ряд изменений, происходящих в пожилом возрасте, может повлиять на эффективность лекарственной терапии: хронические заболевания — более частое явление у пожилых людей, что приводит к использованию пациентом нескольких лекарств. В результате конкуренция лекарств за изоформы цитохрома Р-450 в пожилом возрасте более вероятна; концентрация альбумина в сыворотке с возрастом уменьшается, что приводит к снижению способности связывать различные лекарства. В результате происходит насыщение связывающих лекарства участков белка и увеличение свободной фракции лекарства в кровотоке; с возрастом мышечная масса снижается, вследствие этого условный объем распределения для некоторых лекарств может измениться в такой степени, что возникнет необходимость коррекции дозировки; масса печени с возрастом уменьшается, и предсистемная элиминация лекарства может быть снижена. Итак, экспрессия изоформ цитохрома Р-450 изменяется с возрастом. Эти изменения проявляются снижением способности организма пожилых людей окислять лекарства, главным образом у мужчин. Имеющиеся данные показывают, что индукция метаболизма лекарств может сохраняться или ухудшаться у пожилых пациентов в зависимости от свойств данного лекарства. Дефицит одного из метаболических путей не означает, что в той же популяции присутствует дефицит метаболизма других лекарств. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ У НОВОРОЖДЁННЫХ В фетальном периоде системы метаболизма и выведения ЛС недостаточно совершенны, достигая взрослого уровня функционирования лишь на определённых месяцах после рождения (табл. 6-8). Таблица 6-8. Степень зрелости различных систем организма новорождённого в зависимости от возраста  Всасывание. У новорождённых, особенно недоношенных, значительно снижена секреция соляной кислоты, скорость опорожнения желудка обычно замедленна и достигает зрелости только к 6-8 мес. Интенсивность перистальтики и, следовательно, скорость прохождения пищи по кишечнику в большинстве случаев непредсказуема и только у незначительной части новорождённых зависит от характера вскармливания. Всё вышесказанное обуславливает существенные различия в степени и скорости всасывания ЛС у детей разных возрастных периодов. Так, например, у новорождённых до 15 дней наблюдают задержку всасывания фенитоина, рифампицина, ампициллина, цефалексина. Всасывание же дигоксина и диазепама существенно не зависит от возраста. Биодоступность ЛС с высоким печёночным клиренсом (например, пропранолола) у новорождённых может быть меньше, чем у более взрослых детей, при этом отмечают значительные индивидуальные различия.

Помимо физиологических факторов, на всасывание ЛС могут оказывать влияние и различные патологические состояния. При диарее нарушено всасывание ампициллина , при стеаторее - жирорастворимых витаминов. Всасывание ЛС после введения внутримышечно зависит главным образом от кровоснабжения мышц и наличия некоторых патологических состояний (например, отёков), поэтому варьирует в широких пределах. При трансдермальном назначении ЛС новорождённым следует учитывать более интенсивное, чем у взрослых их всасывание. Поэтому, например, при необходимости местного назначения глюкокортикоидов выбирают наименее токсичный препарат. Борная кислота, входящая в состав многих присыпок, может всасываться через кожу и вызывать диарею, усугублять течение потницы и некоторых других кожных заболеваний. Даже через неповреждённые кожные покровы новорождённых могут всасываться производные анилина (входящие в состав красок на белье), вызывающие метгемоглобинемию. Распределение лекарственных средств. Различия в распределении ЛС у детей разных возрастных групп зависят от относительного содержания воды (у недоношенных - 86% массы тела, у доношенных - 75%, к концу 1-го года жизни - около 65%), от способности ЛС к связыванию с белками и тканевыми рецепторами, состояния кровообращения, степени проницаемости гистагематических барьеров (например, проницаемость гемато-энцефалического барьера для большинства липофильных ЛС значительно повышена). Так, в головном мозге ново- рождённых концентрация морфина выше, чем у детей более старшего возраста. Ацидоз, гипоксия и гипотермия также способствуют более быстрому проникновению этих ЛС в ЦНС, в связи с чем их почти не используют в анестезиологической практике у новорождённых, а у детей в возрасте от 6 мес до года их применяют в меньших дозах.

При ацидозе (весьма характерном для больных детей) вообще существенно изменено распределение ЛС: усвоение тканями кислых препаратов увеличено, а щелочных - снижено (влияние рН на степень ионизации слабых электролитов). Токсические эффекты ацетилсалициловой кислоты у детей отмечают чаще, чем у взрослых, так как при снижении рН крови уменьшается степень ионизации салицилатов, что ведёт к увеличению проникновения их через тканевые барьеры. Почечный клиренс салицилатов увеличен при повышении рН мочи. У новорождённых объём внеклеточной жидкости составляет примерно 45% (у недоношенных - до 50%) массы тела, в то время как у детей в возрасте 4-6 мес - 30%, 1 года - 25%; отмечают также её интенсивный суточный обмен (у грудного ребенка обменивается 56% внеклеточной жидкости, у взрослого - лишь 14%). Это способствует быстрому проникновению во внеклеточную жидкость гидрофильных ЛС и столь же быстрому выведению их. В то же время у новорождённых снижено количество жира: оно составляет примерно 3% общей массы тела у недоношенных, 12% - у доношенных детей (по сравнению с 30% у детей в возрасте 1 года и 18% у молодых здоровых людей). Поскольку распределение ЛС между внеклеточной жидкостью и жировым депо происходит в соответствии с их липо- и гидрофильностью, эти свойства ЛС играют ведущую роль в распределении ЛС. Препараты, хорошо растворимые в воде и незначительно связывающиеся с белками, интенсивно проникают во внеклеточную жидкость, и их концентрация в крови снижается. Поэтому иногда целесообразно дозировать ЛС (например, сульфаниламиды, бензилпенициллин, амоксициллин) из расчёта на внеклеточную жидкость, а не на общую массу тела. При дегидратации или шоке объём внеклеточной жидкости снижен, а концентрация водорастворимого ЛС в плазме крови повышается, в связи с чем возрастает вероятность развития побочных эффектов.

Объём распределения многих ЛС (дигоксина, противосудорожных, седативных препаратов, транквилизаторов) у детей выше, чем у взрослых. Величина объёма распределения (в отличие от периода полувыведения) не имеет такой же чёткой зависимости от возраста, причём этот показатель достигает значений взрослого быстрее периода полувыведения. Связывание с белками плазмы крови. У новорождённых по сравнению со взрослыми связывание ЛС с белками плазмы крови меньше (поэтому выше концентрация свободной фракции ЛС), так как у них меньше количество белков плазмы крови (в частности альбуминов), существуют качественные различия в связывающей способности белков, а также высокие концентрации свободных жирных кислот, билирубина и гормонов (попавших в организм ещё во внутриутробном периоде), конкурирующих с ЛС за связь с белками плазмы. Содержание альбуминов, их связывающая способность, а также общее количество белков достигают уровня взрослых к концу 1-го года жизни. Нарушение связывания ЛС с белками часто отмечают у новорождённых и детей с ацидозом, уремией, нефротическим синдромом, при недостаточном поступлении белка с пищей, а также при отравлении некоторыми ЛС. Сами ЛС также могут нарушать связывание эндогенных веществ с белками. Так, салицилаты и большинство сульфаниламидов, активно связывающихся с альбуминами плазмы, вытесняют билирубин. При повышении концентрации неконъюгированного билирубина в плазме крови возникает желтуха, билирубин легко проникает через ГЭБ (особенно на фоне ацидоза, гипотермии, гипогликемии). Это взаимодействие может увеличивать риск развития билирубиновой энцефалопатии у новорождённого. Аналогично влияют на связь билирубина с белками плазмы водорастворимые производные витамина K. Метаболизм лекарственных средств

Как и у взрослых, основной орган, ответственный за метаболизм ЛС у новорождённых, - печень. Поскольку система цитохрома Р-450 становится полноценно развитой лишь к моменту рождения, она функционирует медленнее, чем у взрослых. Реакции I фазы, а также метилирования снижены при рождении. Это приводит к образованию различных метаболитов у новорождённых. Так, например, у ново- рождённых метаболизируется приблизительно 30% теофиллина в кофеин по сравнению со взрослыми. Большинство ферментов реакции I фазы достигают взрослого уровня к 6 мес, а активность алкогольдегидрогеназы появляется к 2 мес, достигая взрослого уровня к 5 годам (табл. 6-8). Синтетические реакция II фазы отвечают за выведение эндогенных веществ и многих экзогенных. Незрелость путей глюкуронирования может привести к развитию синдрома Грея у новорождённых, получающих хлорамфеникол. Недоношенные и доношенные новорождённые погибают от этого синдрома из-за развития анемии и сосудистого коллапса вследствие высокой концентрации неконъюгированного хлорамфеникола, период полувыведения которого составляет у этих пациентов 26 ч, по сравнению с 4 ч у детей старшего возраста. У новорождённых реакции конъюгации протекают интенсивнее, чем у взрослых. Например, у детей парацетамол выводится преимущественно в виде сульфатированного конъюгата, а у взрослых в виде глюкуронида. Ферменты реакция II фазы достигают взрослого уровня между 3 и 6 мес жизни. Окислительное гидроксилирование у новорождённых (особенно у недоношенных) протекает замедленно, в связи с чем экскреция фенобарбитала, лидокаина, фенитоина и диазепама резко снижена. Так, период полувыведения диазепама уменьшается с возрастом (38-120 ч у недоношенных, 22-46 ч у доношенных новорождённых и 15-21 ч у детей в возрасте 1-2 лет). В связи с этими особенностями фармакокинетики у новорождённых отмечают значительное накопление препарата и его метаболитов при назначении диазепама беременным незадолго до родов. Интенсивность эфирного гидролиза также снижена у новорождённых, поскольку активность эстераз зависит от возраста. Именно этим объясняют угнетение дыхания и брадикардию у новорождённых при использовании для обезболивания родов местных анестетиков.

Помимо обусловленных возрастом физиологических особенностей метаболизма, существуют другие факторы, влияющие на скорость биотрансформации ЛС у новорождённых. Скорость метаболизма ЛС зависит также от их связывания с белками плазмы крови: например, слабое связывание фенитоина приводит к повышению скорости его метаболизма. Ряд заболеваний и патологических состояний оказывает дополнительное воздействие на биотрансформацию ЛС и соответственно влияет на силу или даже видоизменяет их фармакодинамические эффекты, что затрудняет рациональную фармакотерапию новорождённых. Период полувыведения большинства ЛС удлинён в раннем детском возрасте, что определяет необходимость снижения дозы ЛС или увеличения интервала между введениями. Максимальное увеличение периода полувыведения ЛС отмечают у недоношенных новорождённых, затем он постепенно уменьшается, составляя через 1-2 мес 50% показателя у взрослых. Выведение. Скорость почечного кровотока, клубочковая фильтрация и канальцевая секреция снижены у доношенных и недоношенных детей. Поэтому кратность режима дозирования, особенно у новорож- дённых менее 3-4 нед, должна быть уменьшена. Так, аминогликозиды назначают каждые 8 ч детям старшего возраста, каждые 12 ч доношенным и каждые 24 ч недоношенным новорождённым. Скорость клубочковой фильтрации доношенных детей составляет около 50% взрослого уровня, достигая его к 1 году жизни. Скорость почечного кровотока достигает взрослого уровня в период от 5 до 12 мес. Зрелость функционирования канальцевой секреции приходит позже клубочковой фильтрации. У новорождённых снижено выведение органических анионов, таких, как бензилпенициллин, фуросемид, индометацин. Канальцевая секреция и реабсорбция достигают взрослого уровня к 7 годам жиз-

ни. Существует связь между экскрецией электролитов и постнатальным развитием гормональной регуляции этого процесса. Причиной низкой концентрации мочи у новорождённых считают не недостаток антидиуретического гормона, а низкую чувствительность рецепторов к нему. Высокое содержание альдостерона и ренина в крови ново- рождённых - компенсаторная реакция на снижение чувствительности рецепторов к этим гормонам. Особенности выведения воды и электролитов в неонатальном периоде необходимо учитывать при проведении инфузионной терапии и введении диуретиков. Применение электролитов, особенно гидрокарбоната натрия, должно быть ограничено, так как у новорождённых экскреция натрия снижена. Рекомендуют избегать введения натрия в первые 3 дня жизни, а введение калия допустимо лишь при нормальном функционировании почек. Учитывая тенденцию к задержке воды и электролитов, введение диуретиков новорождённым показано, особенно при проведении инфузионной терапии. Однако, учитывая незрелость транспортных систем почек и недостаточное поступление ЛС в почечные канальцы, для оказания диуретического эффекта дозу тиазидных диуретиков приходится повышать по сравнению с дозами у взрослых. Эффект же фуросемида или других петлевых диуретиков не связан с накоплением препарата в клетках канальцев. Однако следует учитывать, что у новорождённого из-за сниженной фильтрации и канальцевой секреции период полувыведения фуросемида больше, чем у взрослых, в 8 раз и составляет 4-9 ч (у взрослых 30-70 мин). |