Иследование систем управления контрольная Кирдяшкина Н. Иследование систем управления контрольная Кирдяшкина Н.С. Вопрос изложите научную трактовку понятия цели и связанные с ним понятия целесообразности и целенаправленности. 4

Скачать 302.05 Kb. Скачать 302.05 Kb.

|

|

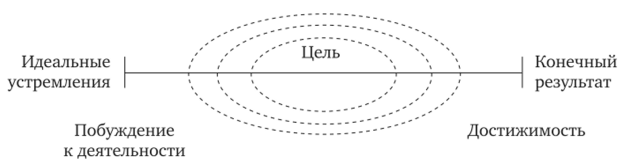

СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОС 5. Изложите научную трактовку понятия цели и связанные с ним понятия целесообразности и целенаправленности. 4ЗАДАНИЕ 26. Постройте системную карту системы управления Вашей организации. 17 ЗАДАНИЕ 32. Приведите краткие сведения о предприятии: миссия, цель – как деятельность, ориентированная на воплощение замысла (развитие системы в требуемом направлении). 18 Список использованных источников 21 ВОПРОС 5. Изложите научную трактовку понятия цели и связанные с ним понятия целесообразности и целенаправленности. Цель — идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс; «доведение возможности до её полного завершения»; осознанный образ предвосхищаемого результата. Возникновение цели. Процесс возникновения цели называют — постановкой цели. Существуют два основных вида постановки цели: прямая и опосредованная. Прямая постановка цели — сначала ставится цель, затем определяются способы её достижения. Опосредованная постановка цели — в ходе неких действий, формулируется цель этих действий. Определение понятия цель. Понятие цель и связанные с ним понятия целенаправленности, целесообразности лежат в основе развития системы. Анализ определений цели и связанных с ней понятий показывает, что в зависимости от стадии познания объекта, этапа системного анализа, в понятие «цель» вкладывают различные оттенки – от идеальных устремлений (цель – «выражение активности сознания»: «человек и социальные системы вправе формулировать цели, достижения которых, как им заведомо известно, невозможно, но к которым можно непрерывно приближаться»), до конкретных результатов, достижимых в пределах некоторого интервала времени, формируемых иногда даже в терминах конечного продукта деятельности. В некоторых определениях цель как бы трансформируется, принимая различные оттенки в пределах условной «шкалы» – от идеальных устремлений к материальному воплощению, конечному результату деятельности.  Трансформация понятия цели. Например, наряду с приведенным выше определением, целью называется «то, к чему стремится, чему поклоняется и за что борется человек», и даже «мечта – это цель, не обеспеченная средствами ее достижения». Итак, в принципе, поведение одной и той же системы может быть описано и в терминах цели или целевых функционалов, связывающих цели со средствами их достижения, и без упоминания понятия цели в терминах непосредственного влияния одних элементов или описывающих их параметров на другие в терминах «пространства состояний». Поэтому одна и же ситуация может быть представлена тем или иным способом в зависимости от исследователя. Для того чтобы отразить диалектическое противоречие, заключенное в понятие «цель», в большой советской энциклопедии дается следующее определение цели: «заранее мыслимый результат сознательной деятельности человека, группы людей». Закономерности возникновения и формулирования целей. Сформулируем некоторые общие принципы, закономерности в исследовании процессов целеобразования. Зависимость представления о цели и формулировки цели от стадии познания объекта (процесса) и от времени. Анализ определений понятия «цель» позволяет сделать вывод о том, что, формулируя цель, нужно стремиться отразить в формулировке или в способе представления цели основное противоречие: ее активную роль в познании, управлении и в то же время необходимость сделать ее реалистичной, направить с ее помощью деятельность на получение определенного полезного результата. По мере развития представления о нем цель может переформулироваться. При формулировании и пересмотре цели коллектив, выполняющей эту работу, должен определить, в каком смысле на данном этапе рассмотрения объекта и развития наших представлений о нем употребляется понятие «цель», к какой точке условной шкалы «идеальные устремления в будущее – реальный конечный результат деятельности» ближе принимаемая формулировка цели. По мере углубления исследований, познания объекта эта цель может сдвигаться по этой шкале. Зависимость цели от внешних и внутренних факторов. При анализе причин возникновения и формулирования целей нужно учитывать, что на цель влияют как внешние по отношению к системе факторы, так и внутренние факторы при этом последние являются такими же объективно влияющими на процесс целеобразования факторами, как и внешние. Цели могут возникать на основе взаимодействия противоречий, коалиций как между внешними и внутренними факторами, так и между внутренними факторами, существующими ранее и вновь возникающими. Эта закономерность характеризует очень важное отличие «открытых» развивающихся систем с активными элементами от технических систем, отображаемых обычно замкнутыми. Теория управления последними оперирует обычно понятием «цель» как внешним по отношению к системе, а в «открытых», развивающихся системах цели не задаются извне, а формулируются внутри системы на основе рассматриваемой закономерности. Возможность сведения задачи формирования обобщающей цели к задаче ее структуризации. Анализ процессов формирования обобщенной цели в сложных системах показывает, что эта цель первоначально возникает в сознании руководителя или иного лица, принимающего решение, не как единое понятие, а как некоторая «размытая» область, образ, «область» цели. Задача формулирования обобщенной цели в сложных системах должна сводиться к структуризации или декомпозиции цели для детализации в виде неупорядоченного или упорядоченного набора подцелей и формироваться коллективно. Закономерности формирования структур целей. Зависимость способа представления целей от стадии познания объекта. Цели могут представляться в форме различных структур с помощью сетевых графиков в виде иерархий различного вида в матричной форме. На начальных этапах моделирования системы удобнее применять декомпозицию в пространстве и предпочтительнее древовидные иерархические структуры. Представление развернутой последовательности подцелей в виде сетевой модели требует хорошего знания объекта, знания законов его функционирования, технологии производства. По мере работы модель поэтапно улучшается, дополняется. Проявление в структуре целей закономерности целостности. В иерархической структуре закономерность целостности проявляется на любом уровне иерархии. Применительно к структуре целей это означает, что, с одной стороны, достижение цели вышестоящего уровня не может быть полностью обеспечено достижением подчиненных ей подцелей, хотя и зависит от них, а с другой стороны, потребности, программы нужно исследовать на каждом уровне структуризации, и получаемые разными ЛПР расчленения подцелей в силу различного раскрытия неопределенности могут оказаться разными. Закономерности формирования иерархических структур целей. Наиболее распространенным способом представления целей в системах являются древовидные иерархические структуры. Поэтому рассмотрим основные рекомендации по их формированию. Можно рассматривать два подхода: а) формирование структур «сверху» − метод структуризации, декомпозиции, целевой подход; б) формирование структур «снизу» − морфологический, лингвистический подход. Цели нижележащего уровня иерархии можно рассматривать как средства для достижения целей вышестоящего уровня, при этом они же являются целями для уровня нижележащего по отношению к ним. Поэтому в реальных условиях одновременно с использованием философских понятий «цель», «подцель», удобно разным уровням иерархической структуры присваивать различные названия, типа «направления», «программы», «задания», «задачи» и т.п. Расчленение целей на каждом уровне должно быть соразмеряемым, а выделенные части логически независимыми – число уровней иерархии и число компонентов в каждом узле должно быть в силу числа Колмогорова 7 ± 2. Осознание роли цели и целеустремленности в системах управления привело к созданию в зарубежных странах так называемых «думающих фирм» и корпораций типа REND, занимающихся разработкой прогнозов развития, формированием и анализом структур целей − вначале в области управления военным потенциалом (ПАТТЕРН), затем обратились к изучению целеустремленных систем, стремящихся к идеалу. Развитием этих работ явились ряд исследований по прогнозированию и перспективному планированию на фирмах и на государственном уровне. В нашей стране − ГОЭРЛО, директивы на пятилетки, прогноз на двадцать лет и т.д. В настоящее время предполагается, что роль комиссий для разработки прогнозов желаемого будущего в законодательстве страны должны играть комитеты и комиссии при Федеральном Собрании, а разработка основных направлений развития и перспективного планирования остается функцией правительства страны. Прежде всего, руководители предприятий и организаций сталкиваются с проблемой формулирования общей цели, которую в начале стремятся сформулировать в виде «цели-идеала». Использование закономерности эквифинальности при формулировании цели. Формулирование «цели-идеала» связано с системой ценностей личности, общества, форм существования сообществ-городов, регионов, страны и т.д. Система ценностей определяет желаемое будущее, предельный уровень развития личности или общества. В теории систем этот предельный уровень характеризуется закономерностью эквифинальности. В разные периоды жизни можно наблюдать разные состояния эквифинальности. Для человека следующие уровни: • материальный уровень, определяемый врожденными потребностями; • эмоциональный; • семейно-общественный; • интеллектуальный; Одной из принципиальных особенностей системного анализа является разработка и использование средств, облегчающих формирование и анализ целей и функций систем управления. Методики системного анализа целей. Методика ПАТТЕРН. Первой методикой, в которой определен порядок и методы системного анализа целей была методика PATTERN разработанная корпорацией РЭНД в 1963 г. Что касается формирования самой структуры, то логика ее построения, как отличали сами авторы не отрабатывались. Не уделялось внимания разработке принципов и приемов структуризации и в последующих модификациях методики – ПАТТЕРНМО, НАСА – ПАТТЕРН и т.д. Ощущая этот недостаток, советские исследователи с самого начала применения системного анализа большое внимание уделяли разработке принципов и получения первоначального варианта «дерева целей», составляющие которого затем подлежат оценке и анализу. Первыми из таких работ были работы Ю.И. Черняка, который предложил не только принципы формирования «дерева целей», но и признаки структуризации. Например, он предложил два приема формирования верхних уровней «дерева». Первый из них базируется на концепции о соответствии составляющих двух шкал развития системы: пространственной и временной. Подцели верхнего уровня «дерева» определяются диагональю матрицы, чтобы в зависимости от конкретных условий ЛПР имели возможность ограничивать «дерево» исключением либо сразу всей ветви подцелей отдаленной перспективы и отдаленной среды, либо ветви «внутренних», текущих целей, если они легко достигаются и не требуют дополнительного внимания. При этом сохраняются остальные ветви «дерева», что обеспечивает относительную устойчивость структуры целей. Второй прием заключается в том, что для анализа новой неясной проблемы составляющие верхнего уровня структуры определяются тремя вопросами: 1. Что нужно узнать, чтобы решить проблему? 2. Что нужно создать для ее решения? 3. Что нужно организовать в процессе решения проблемы?  Проблема       Что нужно создать? Что нужно организовать? Что нужно узнать? В таблице приведены признаки структуризации, рекомендуемые для разных уровней системы управления в работах раннего периода развития системного анализа и методов структуризации, и определены источники информации, которые могут оказать помощь при формировании разных уровней «дерева» − верхних, средних и нижних:

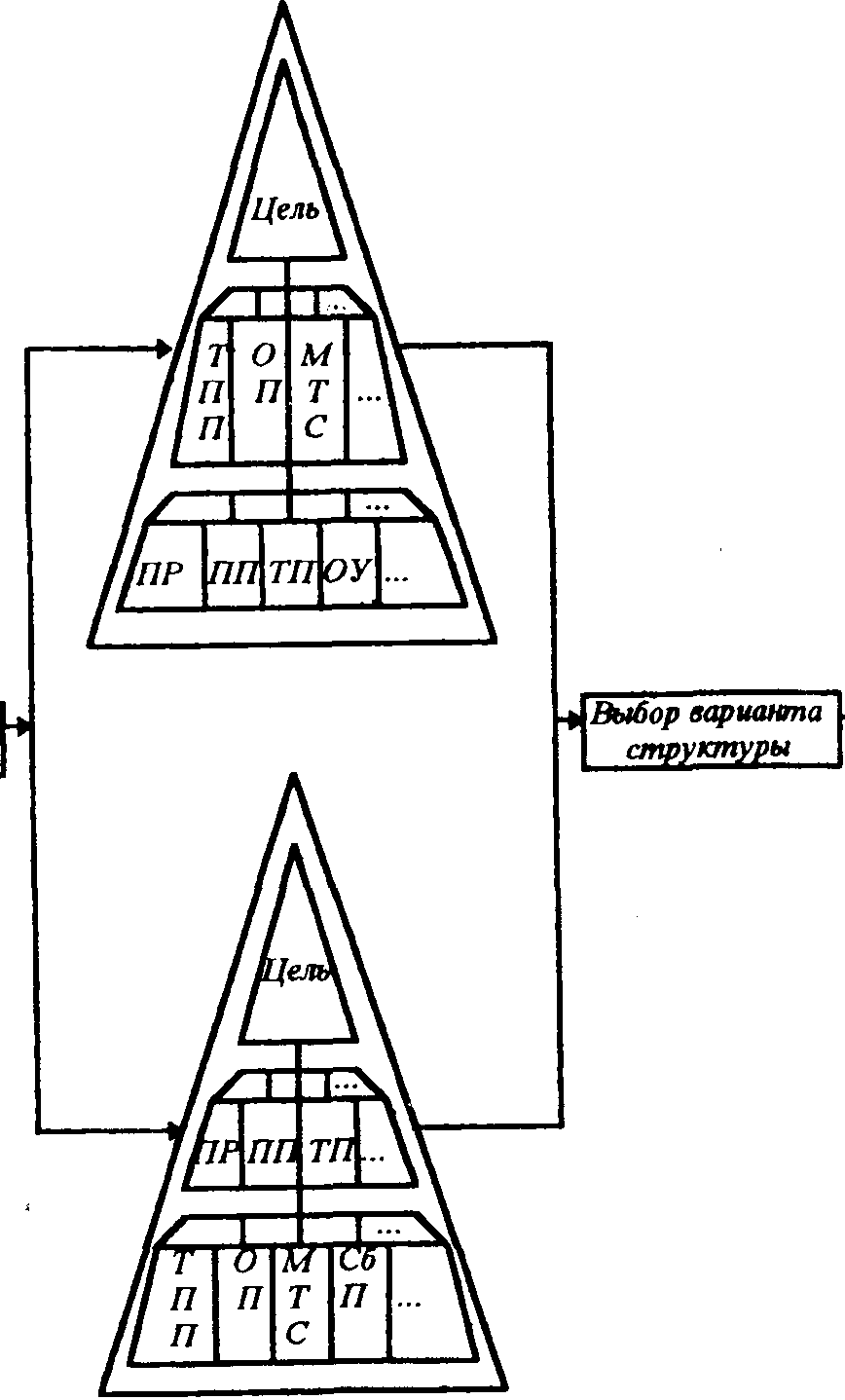

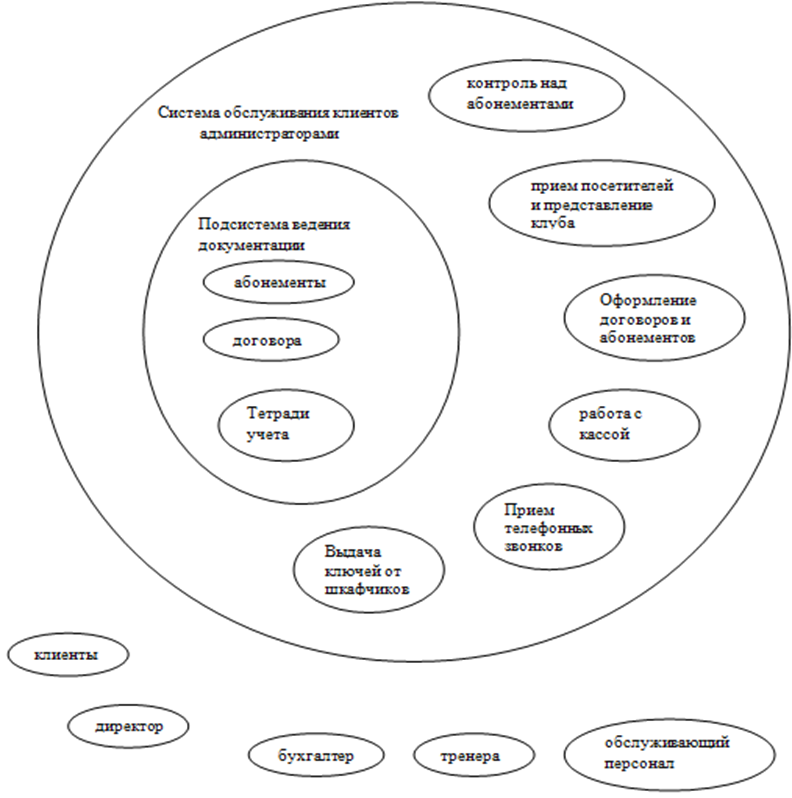

Предложенные в ранних методиках принципы и признаки структуризации получены на основе накопительного опыта формирования структур целей. Это находится в соответствии с основными принципами системного анализа – использование интуиции и опыта специалистов, частичная формализация этого опыта в виде принципов и приемов и использование их для активизации, в свою очередь, интуиции и опыта других специалистов, которые формируют структуры целей в новых условиях, для решения новых проблем. Однако такой подход не гарантирует полноты анализа. Поэтому в дальнейшем в поисках принципов, обеспечивающих полноту структуры целей и функций, исследователи обратились к философскому обоснованию концепций системы и разработке на этой основе моделей системы, позволяющих отразить предполагаемую концепцию и гарантировать полноту структуризации, по крайней мере, в рамках принятой концепции и моделей, ее отражающих. Методика, базирующаяся на двойственном определение системы. Первой методикой, в основу которой была положена философская концепция, была методика, базирующаяся на двойственном определении системы Умова, в одном из которых свойства характеризуют элементы, а в другом – свойства характеризуют связи. Применительно к системам управления было показано, что этим определениям соответствуют два способа представления системы: 1) процедурное – как множество объектов А, на которых реализуется заранее определенное отношение а с фиксированными свойствами t. Для систем управления, если отношение определено во времени, это представление соответствует структуризации системы по «циклу управления»: планирование, организация, регулирование, учет и т.д. 2) факторное – как множество объектов А, обладающих заранее определенным свойством t, с фиксированными между ними отношениями а. Например, могут быть выделены такие составляющие, как основное производство, основные и оборотные фонды, трудовые ресурсы и другие объекты управления на предприятии. При этом показано, что каждый из этих способов представления системы в отдельности дает неполное описание системы управления и для выявления системных особенностей конкретного предприятия нужно один из способов описания дополнять другим, двойственным ему, тогда анализ задачи системы управления будет полным. Методика нашла широкое применение в различных отраслях при разработке АСУ. Методика, основанная на концепции системы, учитывающей среду и целеполагание. Принципиальной особенностью методики является то, что она исходит из определения системы Сагатовского, учитывающего понятие «цель», а следовательно, и процесс целеобразования, требующий взаимодействия системы со средством. Разработана и исследована эта методика учеными томских вузов под руководством Ф.И. Перегудова и В.З. Ямпольского. Основные этапы методики, соответствующие уровням структуризации, иллюстрируются.    Формулированиеглобальнойцели Методика, базирующаяся на двойственном определение системы. ТПП – техническая подготовка производства; МТС – материально-технические средства; ОП – производство основной продукции; СбП – сбыт продукции; ПР – прогнозирование; ПП – перспективное планирование; ТП – текущее планирование; ОУ – оперативное управление. Основные этапы методики, учитывающие среду и целеполагани. Уровень 1. Формирование глобальной цели системы. Цель либо задается вышестоящей организацией, либо воссоздается на основе анализа директивных документов. Она должна описывать конечный продукт, для получения которого существует или создается система. Конечным продуктом может быть любой результат социальной деятельности: материальная продукция, новый научный результат, научная информация, управленческие решения и т.д. Уровень 2. Декомпозиция по признаку «виды конечного продукта». Осуществляется в случаях, когда система производит разные виды продукта. При наличии большого числа разновидностей продукции классификатор по этому признаку может быть двухуровневый. Виды конечного продукта зависят от того, для чего строится структура целей. Если речь идет о производстве, то конечным продуктом является выпускаемая продукция, а если строится структура целей аппарата управления, то это планы, решения, инструкции и другие нормативнометодические документы, обеспечивающие выпуск соответствующих видов продукции. Уровень 3. Декомпозиция по признаку «пространство инициирования целей». Формируются подцели исследуемой системы, инициируемые требованиями и потребностями окружающей среды, влияющей на производство конечного продукта. При этом все системы, с которыми взаимодействует исследуемая, делятся на четыре класса: вышестоящие системы, формирующие главные требования к конечному продукту; нижестоящие системы, требования к которым выступают в основном в качестве ограничений на свойстве конечного продукта или потребностей в организации ремонта и других видов обслуживания материально-технической базы для производства конечного продукта; существенная среда, т.е. системы, которые имеют отношение к производству конечного продукта сама исследуемая система, которая всегда, помимо глобальной цели, выполняет цели, инициируемые собственными потребностями, мотивами, также трансформирующимися в требования к конечному продукту. Уровень 4. Декомпозиция по признаку «жизненный цикл». Определяются различные под этапы получения конечных продуктов в зависимости от их видов − от формирования или прогнозирования потребности в продукте до потребления или поставки заказчику. Начиная с этого уровня декомпозиции обычно становится удобнее оперировать не термином «подцель», а термином «функция» и считать, что «дерево целей» как бы перерастает в «дерево функций». Уровень 5. Декомпозиция по основным элементам (составу) системы. Формируются функции, вытекающие из потребностей основных элементов системы, объединяемых в три группы: кадры, предмет деятельности, средства деятельности. Отношения между этими группами и конечным продуктом должны включать и статический и динамический аспекты, т.е. процессы по производству конечного продукта и организационную структуру. Уровень 6. Декомпозиция по признаку «управленческий цикл»; классификатор приведен Уровень 7. Декомпозиция. по признаку «делегирование полномочий»; классификатор также приведен. Методика нашла наиболее широкое практическое применение из существующих до сих пор: она использовалась при разработке «дерева целей» управления областью, при формировании структур функциональной части территориального АСУ Томской области, ОАСУ Минвуза РСФСР, при корректировке организационной структуры вузов и т.д. Методика, базирующаяся на концепции деятельности. Понятие деятельности в той или иной форме используется в любой методике структуризации. В то же время есть методики, в которых эта концепция является основой формирования структур целей, т.е. используется на верхних ее уровнях. Представления о деятельности и ее структуре развивались. Соответственно и методики, базирующиеся на этой концепции, используют различные точки зрения. Здесь в качестве примера рассматривается одна из таких методик, которая была предложена в процессе разработки основных направлений перспективных научных исследований, ориентированных на поиск путей развития отрасли, и хорошо зарекомендовала себя при анализе новых, мало изученных направлений деятельности. Сравнительный анализ методик структуризации целей. Приведенные примеры методик структуризации целей и функций подтверждают закономерности целостности и иерархичности, согласно которым одну и ту же систему, а соответственно, и ее цель, можно представлять разными структурами, по-разному раскрывать неопределенность целостности. Различие структур определяется принятой концепцией системы. При сопоставлении и сравнительном анализе методик структуризации, прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что только в методике ПАТТЕРН и в методике, базирующейся на концепции деятельности, в явном виде предусмотрен этап оценки структуры целей с использованием сформулированных критериев. В авторском же изложении других методик о втором этапе даже не упоминается. Информационный анализ структур показывает, что структурированность ветвей является отражением предпочтений ее авторов, т.е. что оценка структур фактически осуществляется не только при выполнении второго этапа, но и в процессе формирования структуры на первом этапе. Причем, чем больше уровней структуризации предусмотрено в методике, тем более дифференцированными являются оценки вышестоящих уровней этой структуры: формируя каждый уровень, оценивают ее составляющие на основе оценок «включить – не включить» в структуру. Иначе говоря, на каждом шаге структуризации осуществляются практически оба этапа, но оценка проводится не в форме специально организованной экспертной процедуры опроса, а путем исключения малозначимых составляющих. Сравнивая методики с точки зрения положенных и их основу концепций, можно дать некоторые рекомендации по их выбору в конкретных условиях. Так, концепция двойственного определения системы А.И.Уемова ориентирована на описание представлений о ней. Она, разумеется, допускает включение новых элементов управления, изменение функций в цикле управления, однако в ней нет средств, которые помогли бы выявить новые объекты, новые функции, виды деятельности, такие как внедрение новой техники, технологии, нововведений в управленческой деятельности. Методику, основанную на концепции системы, учитывающей ее взаимодействие со средой, полезно применять на этапах развития системы, пересмотра производственной и организационной структур, при проектировании новых предприятий. Она, как показано на примере сравнения иерархических структур, помогает выявить новые виды деятельности, объекты управления. Таким образом, при выборе и разработке методики структуризации целей и функций системы управления нужно учитывать состояние системы, характер анализируемого вида деятельности, степени познания объекта, отведенный период времени на проектирование или преобразование системы управления. ЗАДАНИЕ 26. Постройте системную карту системы управления Вашей организации. Системное описание проведем с помощью системной карты для системы обслуживания клиентов фитнес - клуба администраторами. Системные карты предназначены для отображения структуры исследуемой системы. Система - совокупность взаимосвязанных компонентов, осуществляющих целенаправленную деятельность. Компонент системы находится под влиянием объединяющей их системы и функционирование системы изменяется при исключении какого-либо из компонентов. Система определена с позиции исследователя системы. Название системы отображает то, что система делает, таким образом, системная карта состоит из компонентов, подсистем и границ. Границы системы не соответствуют организации. Компоненты наиболее связанные могут образовывать подсистему. В качестве компонентов могут использоваться физические компоненты или процессы. Компоненты, находящиеся за границей системы относятся к внешнему окружению. Внешнее окружение - это компоненты, которые влияют на систему и на которые оказывает влияние система в процессе функционирования  ЗАДАНИЕ 32. Приведите краткие сведения о предприятии: миссия, цель – как деятельность, ориентированная на воплощение замысла (развитие системы в требуемом направлении). Миссия — определение перечня текущих и перспективных направлений деятельности предприятия, выделение приоритетов в стратегии, т. е., тех основополагающих принципов и норм ведения деятельности, которые будут определять образ организации в перспективе. У миссии есть следующие ключевые свойства: — Дальновидность. Помимо всего остального, миссия дает представление о том, к чему стремится бизнес. Дальновидная миссия помогает людям понять, в чем состоит бизнес и как они могут содействовать достижению устремлений компании. Миссии часто содержат фразы вроде «быть лучшими», «высочайшее качество», «в мире»; — Масштаб. Компания не может быть всем и для всех, но миссия компании не должна слишком сужать поле деятельности или компетенцию. Клиенты и их потребности могут быстро меняться, особенно в стремительно развивающемся мире электронной коммерции. В миссии должно отражаться широкое понимание целей компании, чтобы компания могла обеспечивать меняющиеся потребности клиентов, не пересматривая миссию каждый год; — Реалистичность. Масштабы видения должны ограничиваться реальностью, чтобы оставаться практичными и выполнимыми. Миссии, которые включают в себя все подряд или обещают чересчур много, не дают четкого представления о бизнесе. Высокомерные, нереалистичные миссии не вызывают особого доверия. Напротив, характерные черты лучших миссий — прямота и убедительность; — Мотивация. Писать миссию нужно так, чтобы вселять в работников, клиентов, партнеров и финансовых агентов уверенность в том, что компания будет делать или производить. Некоторые организации делают акцент, прежде всего, на элементе воодушевления в миссии, выражая в ней философию и ценности компании; — Краткость и лаконичность. Миссия не должна быть длиннее 25 слов. Некоторые консультанты рекомендуют составлять такую короткую миссию, какую работник сможет легко запомнить и повторить; — Ясность. Миссия должна быть написана простым языком, убедительным и понятным. Цель. — Создание принципиально нового типа фитнес-клуба, в котором будут предоставляться услуги для всех людей, желающих заниматься спортом, независимо от их начальных данных; — Создание субъекта хозяйственной деятельности с целью получения прибыли; — Предоставление рабочих мест населению; — Агитация населения к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ Б.М. Жуков, Е.Н. Ткачева. - М.: Дашков и К, 2012. - 208 с. Фомичев, А. Н. Исследование систем управления: Учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - М.: Дашков и К, 2013. - 348 с. Кафидов В.В. Исследование систем управления: учеб. пособие.– М.: Академический проспект, 2005. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учебник. – М.: Омега-Л, 2008. – 367 с. https://www.rsatu.ru/upload/medialibrary/e3a/5_Strukturirovanie-tseley.pdf https://ru.wikipedia.org https://pandia.ru/text/78/443/14573.php https://gtmarket.ru/concepts/7360 https://terme.ru/termin/celesoobraznost.html |