Задачи по дисциплине Спецвопросы. Задачи спецвопросы Важаева М.,гр.3.17.1. Задача 1 Определение склонности грунтов к просадке и тип грунтовых условий по просадочности

Скачать 0.73 Mb. Скачать 0.73 Mb.

|

|

Задача № 1 Определение склонности грунтов к просадке и тип грунтовых условий по просадочности 1.Оценить склонность грунтов, слагающих ИГЭ № 1-2 к просадке, 2.Определить тип грунтовых условий по просадочности на участке, отведённом под застройку при следующих исходных данных: 1. При выполнении инженерно-геологических изысканий была установлена мощность просадочной толщи. 2. В просадочной толще было выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ), некоторые характеристики которой приведены в таблице №1. 3. В таблице №2 приведены результаты компрессионных испытаний грунтов, слагающих ИГЭ. Таблица №1

Таблица №2

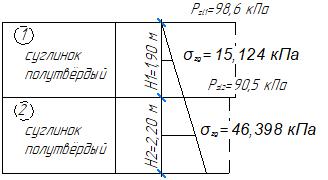

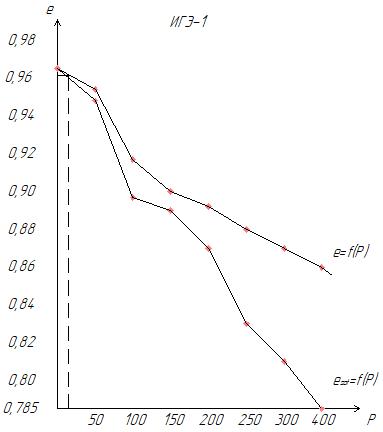

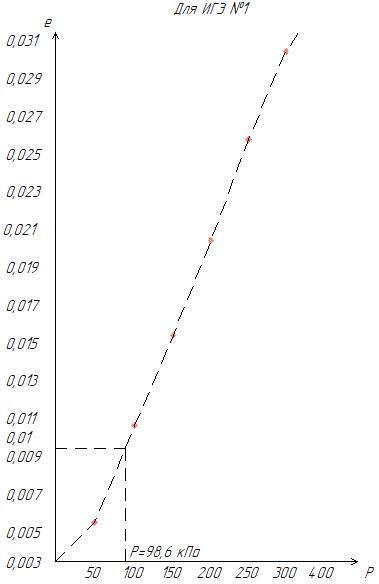

Решение: 1). Расчетная схема для определения просадочности  Рис.1 Схема для определения просадочности 2). Типы грунтов, слагающих основание (по числу пластичности)  где  – влажность на границе текучести, – влажность на границе текучести,  - влажность на границе раскатывания - влажность на границе раскатыванияИГЭ 1:  - суглинок (по таб.5) - суглинок (по таб.5) ИГЭ 2:  - суглинок (по таб.5) - суглинок (по таб.5)3). Консистенция глинистых грунтов (по показателю текучести)  Где  – влажность. – влажность.ИГЭ 1:  - полутвёрдый (по таб.6). - полутвёрдый (по таб.6).ИГЭ 2:  - полутвёрдый (по таб.6). - полутвёрдый (по таб.6).4.) Графики компрессионных испытаний   Рис.2 Графики компрессионных испытаний 5.) Давление от собственного веса грунта в середине каждого слоя. Строим эпюру σzg п.1 ИГЭ 1:  кПа кПаИГЭ 2:  кПа кПа6.). По графикам компрессионных испытаний определяем коэффициент пористости в естественном состоянии при давлении от собственного веса грунта   7.) Определяем относительную просадочность для каждого типа грунта. Результаты расчета сводим в таблицу 3.  где  – коэффициент пористости при естественной влажности при давлении Р от 0 до 400 кПа., – коэффициент пористости при естественной влажности при давлении Р от 0 до 400 кПа.,  – коэффициент пористости водонасыщенного грунта при давлении Р от 0 до 400 кПа., – коэффициент пористости водонасыщенного грунта при давлении Р от 0 до 400 кПа.,  – коэффициент пористости в естественном состоянии при давлении от собственного веса грунта. – коэффициент пористости в естественном состоянии при давлении от собственного веса грунта.Грунты являются просадочными, если εsl ≥0.01 Таблица №3

8.). По данным таблицы строим графики зависимости ε=f(P)для просадочных грунтов с целью определения начального просадочного давления Psl   Рис.3 Графики для определения начального просадочного давления 9.). На расчетной схеме строим эпюру Psl 10.) Анализируем построенные эпюры на расчетной схеме К I типу грунтовых условий по просадочности относится толща грунтов, в которой выполняется одно из следующих условий: а) Psl>σzg в пределах всей просадочной толщи; б) Psl<σzg в пределах слоя, толщиной не более 2 метров по глубине. Ко II типу грунтовых условий по просадочности относится толща грунтов, в которой выполняется одно из следующих условий: а) Psl<σzg в пределах всей просадочной толщи; б) Psl<σzg в пределах слоя, толщиной более 2 метров по глубине. Вывод: данная грунтовая толща относится к I типу грунтовых условий по просадочности, так как начальное просадочное давление больше давления от собственного веса грунта в пределах всей просадочной толщи. Задача №2 Определение размеров и конструирование внецентренного нагруженного столбчатого фундамента под сборную железобетонную колонну Исходные данные 1.1. Общие сведения об объекте Проектируемое здание – одноэтажное двухпролетное каркасное ремонтно-механического цеха машиностроительного завода. Надземную часть здания предполагается выполнить из сборных железобетонных конструкций. Здание без подвала с полами, устраиваемыми по грунту. Фундаменты – на естественном основании, столбчатые из монолитного железобетона. Район строительства – г. Челябинск. Сумма среднемесячных отрицательных температур за зиму -59,1 Сº. Среднесуточная температура воздуха в цехе t=5 Cº. Длина здания L = 120 м; Высота здания H=28 м; Размеры поперечного сечения колонны – axb = 40x40 см. 1.2. Инженерно-геологические условия участка строительства При проходке скважин установлено, что в геологическом строении площадки на разведанную глубину принимают участие четвертичные отложения, в толще которых по совокупности признаков было выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ № 1, 2 см. задачу 1). Характеристики физико-механических свойств грунта ИГЭ-3 определены по результатам непосредственных испытаний грунтов. Грунтовые воды в скважине в процессе бурения не встречены. Таблица №4

1.3. Расчётные нагрузки, действующие на обрезе фундамента Таблица №5

Решение: Показатель текучести в водонасыщенном состоянии: а) полная влагоемкость в водонасыщенном состоянии при Sr=1:  где  = 1 г/см3 плотность воды. = 1 г/см3 плотность воды.ИГЭ-1:  ИГЭ-2:  б) показатель текучести при Sr=0,9:  ИГЭ-1:  ИГЭ-2:  в) по табл. 6 [1] делаем вывод о консистенции грунтов в замоченном состоянии: ИГЭ 1: суглинок текучий, ИГЭ 2: суглинок текучий. 12.) Удельный вес грунта в водонасыщенном состоянии  где γs – удельный вес частиц грунта. ИГЭ 1:  ИГЭ 2:  13.)Модуль деформации по компрессионным испытаниям: а.)коэффициент сжимаемости  где P1 и P2 – давление 100 и 200 кПа, e1 и e2 – коэффициент пористости, соответствующие этим давлениям. ИГЭ 1:  ИГЭ 2:  б.)коэффициент относительной сжимаемости:  ИГЭ 1:  ИГЭ 2:  в.)компрессионный модуль деформации:  где β – безразмерный коэффициент, для суглинков – 0,62. ИГЭ 1:  ИГЭ 2:  г.)природный модуль деформации:  где mk – переходный коэффициент, для просадочных грунтов равный 1. ИГЭ 1:  ИГЭ 2:  14.)Глубина заложения столбчатого фундамента: а.)нормативная глубина промерзания:  где d0 – величина принимаемая равной для суглинков – 0,23; Mt – безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму, для г. Челябинск Mt =-59,1;  б.).расчетная глубина сезонного промерзания грунта:  где kh – коэффициент, учитывающий влияние теплового режима сооружения, принимается по табл. 7.  глубина заложения фундамента должна быть: -больше df; -кратной 300 мм. Принимаем глубину заложения d = 1,8 м. Ширина подошвы фундамента на просадочном грунте с учетом замачивания:    где γc1 и γc2 – коэффициенты условий работы, принимаемые по табл. 8 [1] по водонасыщенному состоянию; k – коэффициент, принимаемый равным единицы, если прочностные характеристики грунта (φIIsat и cIIsat) определены непосредственными испытаниями, и k=1,1, если они приняты по таблицам; Mγ, Mq, Mc – коэффициенты, принимаемые по табл. 9 [1] в зависимости от φIIsat; b – ширина подошвы фундамента, м; γIIsat – осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента, кН/м3; γIIsat’ – то же, для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м3; cIIsat – расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа; γmg – удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах, кН/м3.     Методом подбора находим ширину фундамента b (кратную 300 мм), b=3,6 м. 16.) Конструируем монолитный фундамент d=1,8 м, b=3,6 м.  Рис.4 Конструирование столбчатого монолитного фундамента 17.) Давление под подошвой фундамента: а.) давление под подошвой фундамента:  где N0II – нагрузка на обрезе фундамента; NfII – вес фундамента (NfII=γж/б * Vф-та); NgII – вес грунта на уступах фундамента (NgII=γIIsat’ · (Vгр.масс – Vф-та)); A – площадь подошвы фундамента (A=b2). N0II= 1360 кН; NfII=24,5 * (3,6 * 3,6 * 0,3 +2,4 * 2,4 * 0,3+1,2* 1,2 * 0,3) =148,18 кН; NgII=18,33* (3,6*3,6*1,8 - (3,6*3,6*0,3+2,4*2,4*0,3+1,2*1,2*0,3)) = 316,74 кН; A=3,62=12,96 м2;  R – расчетное сопротивление грунта (характеристики в замоченном состоянии)  где kz – коэффициент, принимаемый равным 1, т.к. b <10 м.  p= 140,82 кПа < R= 183,77 кПа. б.) максимальное давление под подошвой фундамента:  где  - момент сопротивления подошвы фундамента: - момент сопротивления подошвы фундамента:  в.) минимальное давление под подошвой фундамента   Все условия выполнятся, увеличения размеров подошвы фундамента не требуется. 18.) Расчет оснований по деформациям (по II группе предельных состояний). Расчет грунтового основания, сложенного просадочными грунтами, выполняется из условия: S+Ssl≤Su, где S – осадка грунтового основания; Ssl – просадка грунтового основания; Su – предельное значение совместной деформации основания и сооружения (Su=10 см для производственных зданий с ж/б каркасом по СП 50-101-2004). 18.1 Определение осадки грунтового основания. Составляем схему для определения осадки и просадки. Рис.5 Схема к определению суммарной деформации а.) Толщину грунтов под подошвой фундамента разбиваем на элементарные слои толщиной hi=0,4 *b =0,4 * 3,6= 1,44м. б.) Напряжение от собственного веса грунта под подошвой фундамента:  в.) Дополнительное значение от сооружения в уровне подошвы фундамента:  г.) Составляем табл. 6 для определения суммарной деформации д.) Напряжение от собственного веса грунта в i-тых точках:   з.) Вертикальное дополнительное давление от сооружения в i-тых точек:  где  – коэффициент, определяемый по таблице 11 [1]; – коэффициент, определяемый по таблице 11 [1];е.) Определение вертикальное напряжение от собственного веса котлована в i-тых точках:  где bk – ширина котлована, bk = 4,6 м  где  – безразмерный коэффициент. – безразмерный коэффициент.Определение просадки грунтового основания. а.) Определяем коэффициент ksl: при b≥12 м ksl=l при b≤3 м ksl=0,5+1,5 · (P – Psli)/P0, где P – среднее давление под подошвой фундамента, кПа; Psli – начальное просадочное давление каждого слоя грунта, кПа; P0 – давление в 100 кПа.   б) Определяем суммарное напряжение  , строим эпюру , строим эпюру  в) По значениям  по графикам е=f(Р) определяем епр и еset.р по природному и водонасыщенному состоянию, только в тех слоях, где присутствует просадка ( эпюра Psl < эпюры по графикам е=f(Р) определяем епр и еset.р по природному и водонасыщенному состоянию, только в тех слоях, где присутствует просадка ( эпюра Psl < эпюры  ). ).г). В тех же слоях по  (начиная с 1-ой точки) по природному графику е=f(Р) определяем еng. (начиная с 1-ой точки) по природному графику е=f(Р) определяем еng.д) Определяем относительную просадочность по формуле:  . .е) просадка грунтового основания находится по формуле:  . .ж) Суммарная деформация составит:  Вывод: так как суммарная деформация превышает предельно допустимую, то увеличение конструктивных размеров фундамента мелкого заложения, применение свайных фундаментов, а также использование различных способов закрепления и усиления основания требуется.

Таблица №6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

, д.е.

, д.е. , д.е.

, д.е.