система. 1.1 Тайм-менеджмент, как система. 1. 1 Таймменеджмент, как система

Скачать 1.32 Mb. Скачать 1.32 Mb.

|

|

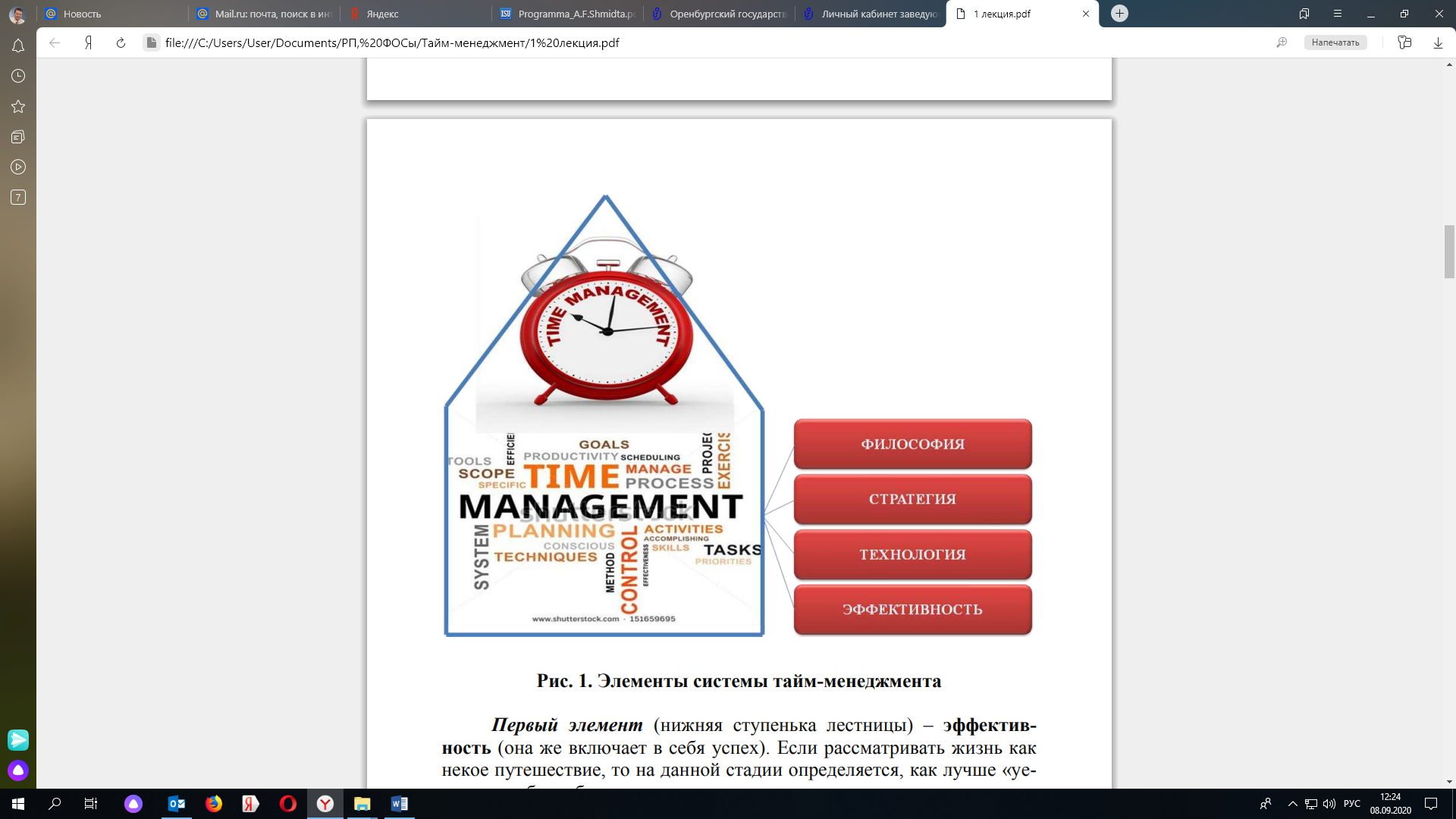

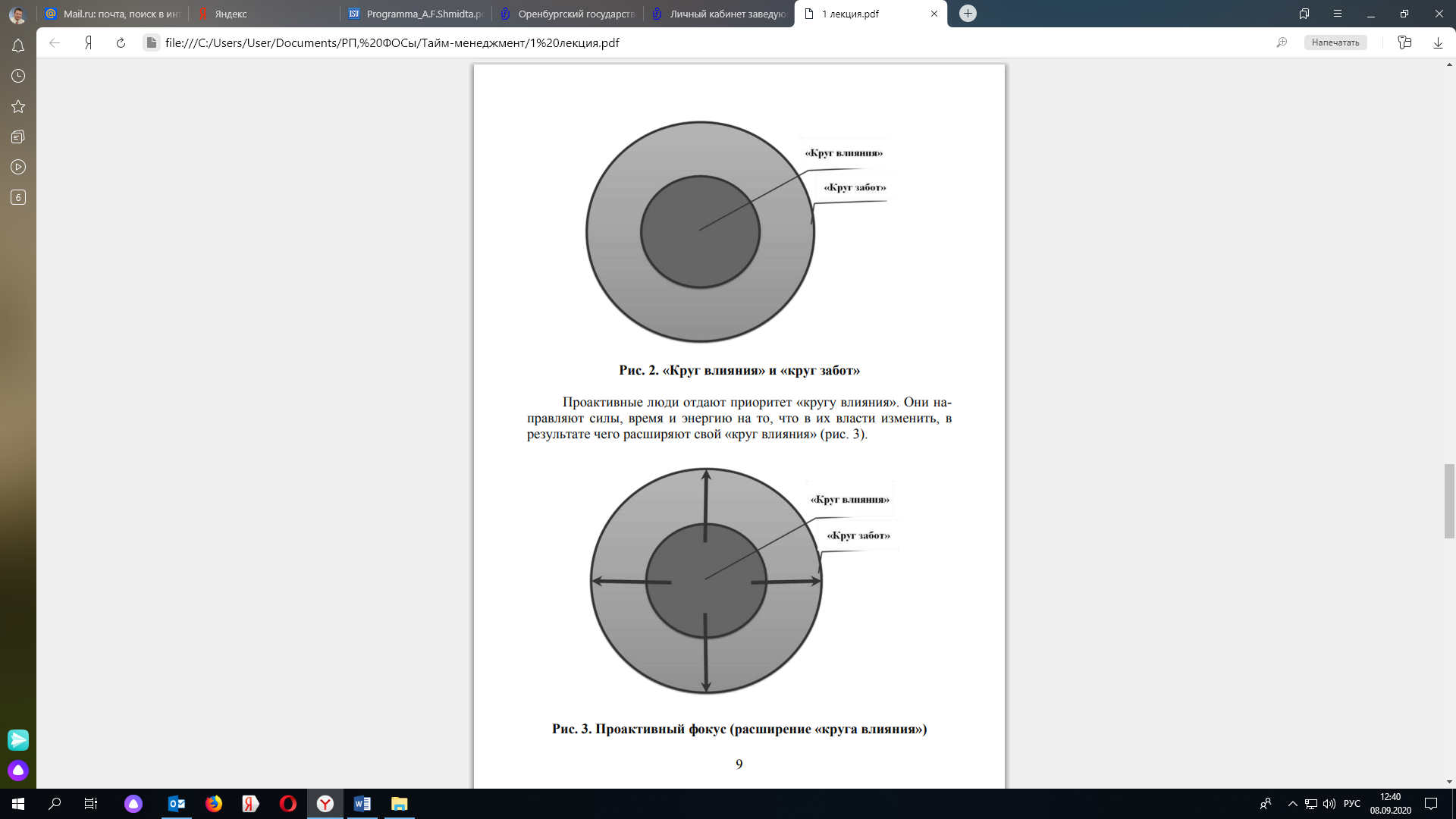

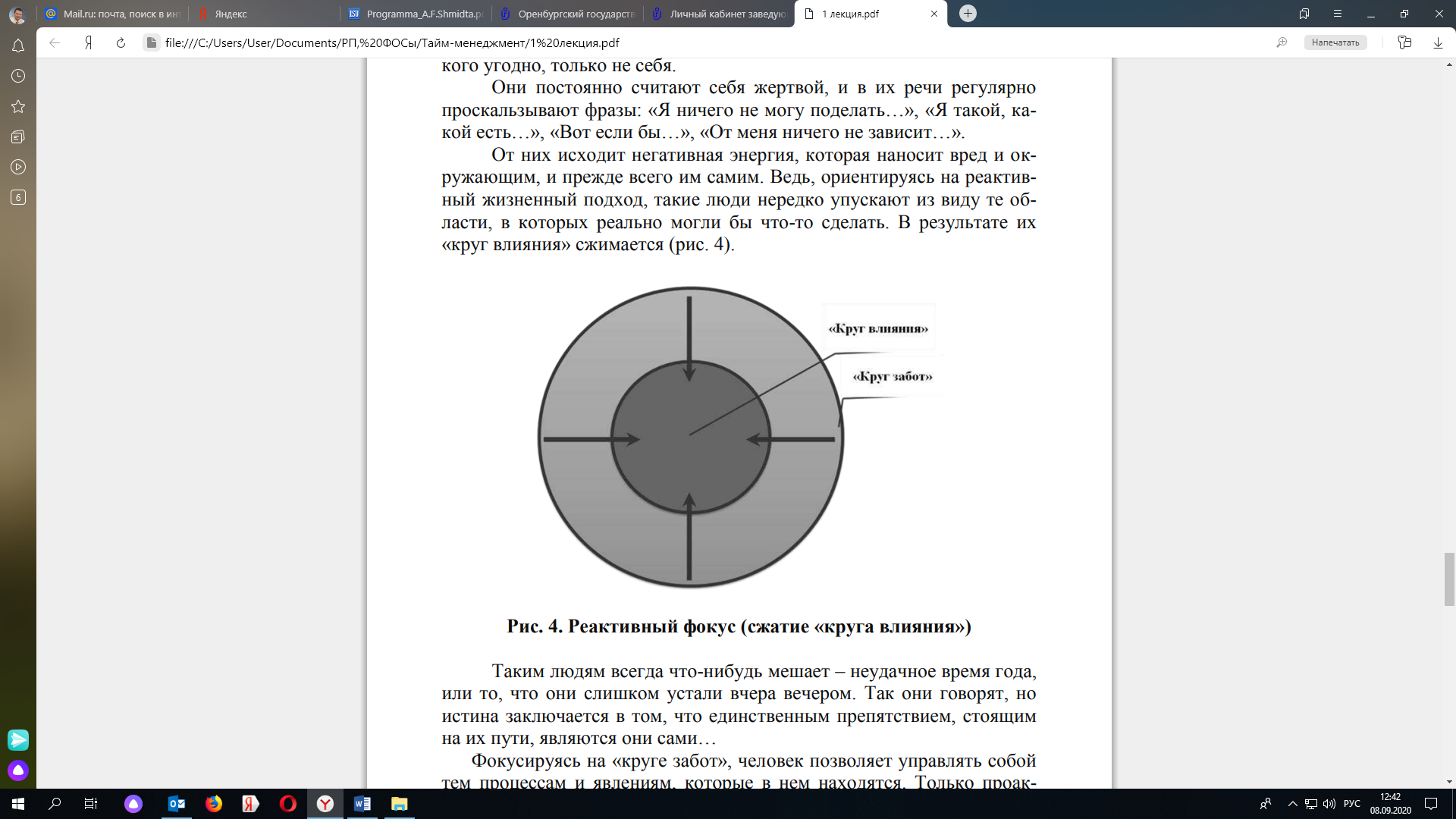

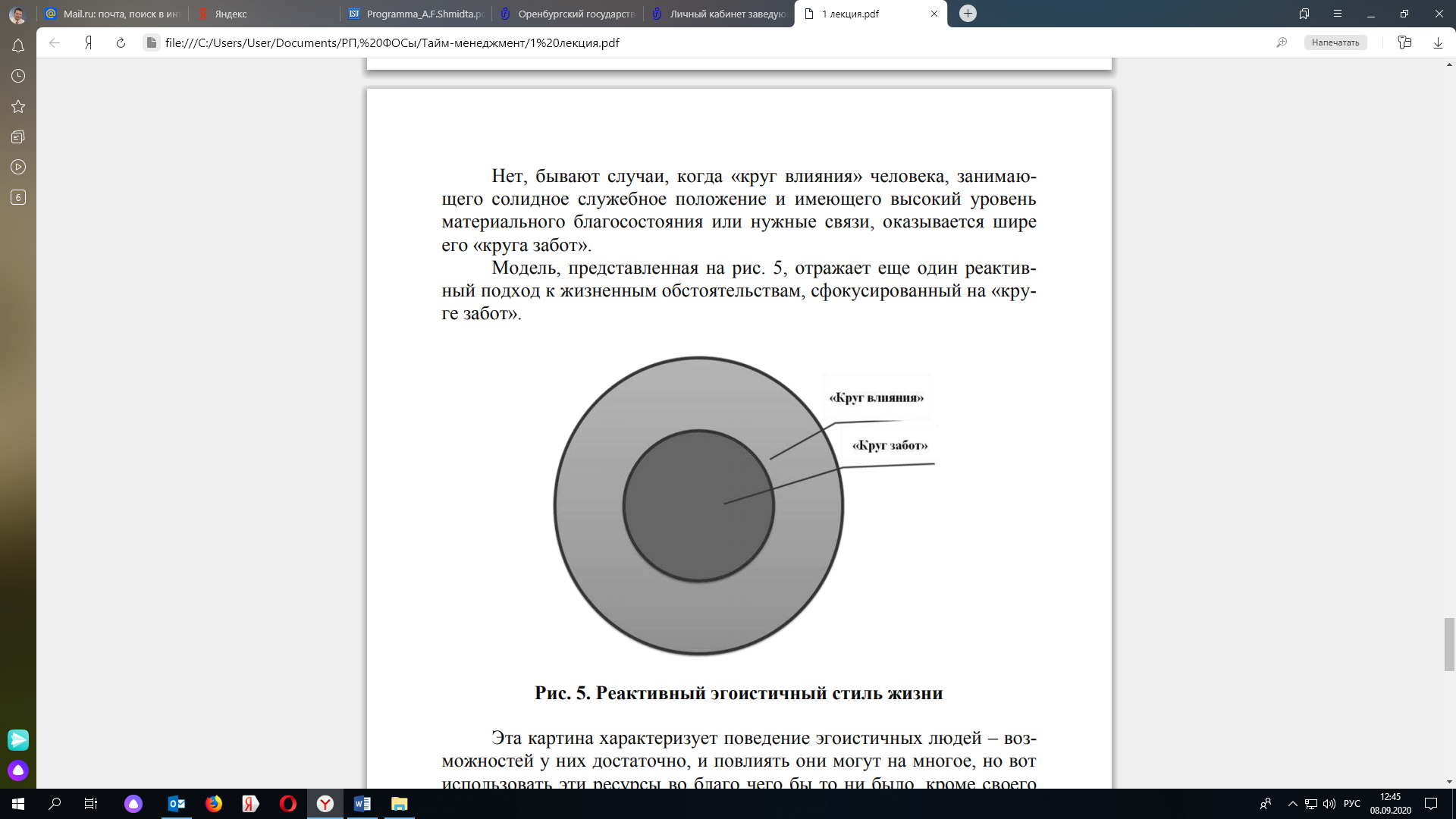

1.1 Тайм-менеджмент, как система Тайм-менеджмент представляет собой сравнительно новое явление в нашей жизни. Однако, на самом деле, число людей, использующих опыт и практические наработки тайм-менеджмента в своей повседневной жизни, стремительно растет. Итак, что же такое тайм-менеджмент? Прямой перевод данного термина «Time Management» с английского – «управление временем». Ясно, что в прямом смысле управлять временем невозможно: реальная функция тайм-менеджмента – использовать время своей жизни с максимальной эффективностью. Люди, которые умеют продуктивно распоряжаться собственными запасами времени, живут более насыщенной и полной жизнью, делают свою работу с минимальными временными затратами. Управляя своим временем, мы имеем больше жизненного пространства: становится более реальной возможность заниматься тем, что нам действительно нравится. Тайм-менеджмент позволяет упорядочить рабочее и личное время в течение дня (недели, месяца), чтобы успевать делать все важные и нужные дела, не отвлекаясь на второстепенные или посторонние вопросы и проблемы. Эффективное планирование позволяет высвобождать для насыщенной и полноценной жизни колоссальные ресурсы времени. По мнению профессионалов, размеры таких ресурсов исчисляются годами и десятилетиями. Научный подход к организации времени – проблема не новая. История тайм-менеджмента уходит корнями в далекое прошлое. Еще 2000 лет назад в Древнем Риме известный мыслитель Сенека предложил разделять все время на потраченное с пользой, т.е. хорошее, на плохое и бесполезное. Сенека также стал вести постоянный учет времени в письменном виде. Мыслитель говорил, что проживая определенный период времени, необходимо оценивать его с точки зрения заполненности. В дальнейшей истории управления временем эти идеи легли в основу такого понятия как «личная эффективность». Альберти, писатель и итальянский ученый, живший в XV веке, говорил, что те, кто умеет управлять временем с пользой, будут всегда успешны. Для этого он предложил использовать два правила: 1) каждый день с утра составлять список дел; 2) расставлять дела в порядке уменьшения важности. На протяжении многих веков все эти принципы существовали лишь в теоретическом виде и только с 80-х гг. прошлого века данная тема стала разрабатываться не только в теории, но и на практике. Управление временем необходимо не только руководящим работникам и владельцам собственного бизнеса: каждый из нас должен уметь распоряжаться собственными активами, дабы наслаждаться процессом жизни во всей полноте. В связи с выше отмеченным, «тайм-менеджмент» – это общее название для ряда методик организации и эффективного использования времени. Это своего рода практическая философия, основанная на понимании того, что время человеческой жизни – важнейший, но в то же время невосполнимый и постоянно сокращающийся ресурс. Давайте представим на минутку, что это деньги. Как бы вы вели себя в этом случае? Как бы вы стали тратить суточный лимит, зная, что неиспользованный остаток теряется навсегда? А ведь все то же самое происходит и со временем. И именно время является самым главным ресурсом, которым мы располагаем. Тайм-менеджмент – это комплексная система управления собой и своей деятельностью, состоящая из следующих основных ступеней (рис. 1). Рассмотрим каждую из них более подробно.  Первый элемент (нижняя ступенька лестницы) – эффективность (она же включает в себя успех). Если рассматривать жизнь как некое путешествие, то на данной стадии определяется, как лучше «уехать», чтобы добраться до цели вовремя и как можно меньше утомившись, т.е. первый этап – это ответ на вопрос: «Как ехать?». Это тайм-менеджмент в привычном смысле слова. Второй элемент - технология, позволяющая находить наиболее успешные решения. Этот элемент системы тайм-менеджмента требует рассмотрения целого ряда иных, весьма сложных дисциплин. Например, бизнес-ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и управленческая борьба. Данные технологии тесно связаны со стратегией, они дают комплекс инструментов принятия решений. К технологиям повышения личной эффективности относятся и другие разнообразные инструменты – от десятипальцевой слепой печати и быстрого чтения до многочисленных техник нейролингвистического программирования (НЛП). Как быстро настроиться на работу в аудитории, выполнение домашних заданий, а не раскачиваться целый час? Как найти нужные аргументы, чтобы быстро убедить собеседника? Как найти творческое, нестандартное решение проблемы в кратчайшие сроки? Третий элемент системы управления временам – стратегия. Если технологию можно сравнить с ответом на вопрос: «На чем ехать?» (качественный скачок по сравнению с тем, «как ехать?»), то стратегия – это ответ на вопрос: «Куда ехать?». Каковы ваши стратегические и тактические цели? Продуман ли алгоритм их достижения? Организована ли ваша повседневная деятельность в соответствии с вашими целями? Очевидно, что нет никакого смысла очень эффективно двигаться в неправильном направлении. И логично, что при обсуждении организации времени возникают вопросы стратегии. И, наконец, четвертым элементом системы является тема, к которой рано или поздно вы можете прийти, занявшись своим временем всерьез. Это тема философии. В контексте тайм-менеджмента слово «философия» означает очень простую вещь – ответ на вопрос: «Зачем?». Зачем ставить именно такие цели, а не другие? Как осознать свои жизненные ценности? Как найти смысл жизни и нужно ли его вообще искать? Итак, вопросы организации времени и личной эффективности не только самым тесным образом связаны с определением наших жизненных целей, но и находятся в прямой зависимости от того, насколько точно и правильно нам удалось их сформулировать. Лишь четко поставленная цель позволяет добиваться значительных результатов. Если ее нет, вы не сможете составить план действий, поскольку не знаете, чего хотите достичь. Даже если предпринимаются какие-то шаги, непонятно, приводят ли они к успешному результату, поскольку нет четкого определения, что же является таковым. Вы теряетесь и разочаровываетесь, жизнь начинает казаться неинтересной и пустой, а раз так, то уже нет смысла двигаться вперед. Идея ставить цели неочевидна для многих людей, которые не управляют своей жизнью, а лишь «плывут по течению». Например, в английскую школу пошел, потому что родители велели, а не потому что у самого тяга к языкам… Печально, не правда ли? С. Кови, известный американский специалист по управлению временем, различает проактивный и реактивный подходы к жизни. Реактивный подход к жизни – это ее проживание посредством реагирования на внешние обстоятельства, жизнь по типу «как сложилось» и «как получилось». Проактивный подход к жизни – выстраивание ее по своему желанию, активное влияние на события и обстоятельства. При таком подходе вы сами формируете свою жизнь и признаете себя ответственными за нее. Для того чтобы определить проактивность произвольного взятого человека, рассмотрим, чему он посвящает бόльшую часть времени и жизненных сил. Но сначала обратимся к двум понятиям: «круг забот» и «круг влияния». Каждого из вас, наверняка, волнует значительный перечень вопросов и явлений: здоровье, отношения с родными и друзьями, ваше будущее, безопасность страны, в которой вы живете, проблема неуставных отношений в армии и т.д. Все это можно отделить от процессов и явлений, не оказывающих на вашу жизнь особого эмоционального или интеллектуального влияния, и поместить все, что вас волнует, в свой персональный «круг забот». Если проанализировать то, что в нем находится, можно увидеть, что на одни входящие в него явления вы способны влиять, а на другие – нет. То, что поддается личному контролю, помещаем во второй круг, внутренний по отношению к «кругу забот», – «круг влияния» (рис. 2). Степень проактивности зависит от того, на каком из кругов сфокусироваться в большей степени.  Реактивные люди, напротив, сосредоточивают свои усилия на «круге забот» – жалуются на поведение других людей, на обстоятельства, которые не в состоянии изменить, и обвиняют в своих неудачах кого угодно, только не себя. Они постоянно считают себя жертвой, и в их речи регулярно проскальзывают фразы: «Я ничего не могу поделать…», «Я такой, какой есть…», «Вот если бы…», «От меня ничего не зависит…». От них исходит негативная энергия, которая наносит вред и окружающим, и прежде всего им самим. Ведь, ориентируясь на реактивный жизненный подход, такие люди нередко упускают из виду те области, в которых реально могли бы что-то сделать. В результате их «круг влияния» сжимается (рис. 4).  Таким людям всегда что-нибудь мешает – неудачное время года, или то, что они слишком устали вчера вечером. Так они говорят, но истина заключается в том, что единственным препятствием, стоящим на их пути, являются они сами… Фокусируясь на «круге забот», человек позволяет управлять собой тем процессам и явлениям, которые в нем находятся. Только проактивное мышление и поведение способны вызвать позитивные сдвиги, которые позволят расширить наш «круг влияния». Всегда ли он находится внутри «круга забот»? Нет, бывают случаи, когда «круг влияния» человека, занимающего солидное служебное положение и имеющего высокий уровень материального благосостояния или нужные связи, оказывается шире его «круга забот». Модель, представленная на рис. 5, отражает еще один реактивный подход к жизненным обстоятельствам, сфокусированный на «круге забот».  Эта картина характеризует поведение эгоистичных людей – возможностей у них достаточно, и повлиять они могут на многое, но вот использовать эти ресурсы во благо чего бы то ни было, кроме своего маленького «круга забот», не намерены. Отметим, что у проактивных людей «круг забот» не бывает меньше «круга влияния». Им свойственно ощущать ответственность за множество процессов и явлений, происходящих в жизни. Они, как правило, задают себе вопрос: «Что я могу сделать для того, чтобы изменить нежелательную ситуацию?» – и пытаются повлиять на события, находящиеся в «круге забот», которые для них приоритетны. Возникает вопрос: можно ли как-то развить личную проактивность для достижении мечты? Ведь у любого из вас найдется миллион убедительных объяснений того, почему она до сих пор не стала реальностью. Масса неблагоприятных внешних обстоятельств будет тому причиной, и скорее всего, это правда. Но какая польза в том, что у вас есть оправдания? Ведь к мечте они вас не приближают. Означает ли это, что перед вами замкнутый круг: «отсутствие цели – отсутствие плана действий – отсутствие результата – разочарование – заниженная самооценка – потеря желания дальнейшего развития и движения вперед – отсутствие цели»? Да, но выход из него все же есть. Ставя перед собой вначале небольшие, несложные и достижимые задачи, можно постепенно проложить путь к успеху. Когда цель достигнута, вы сможете испытать невероятный подъем и уверенность в своих силах, появится необходимость определять для себя новые цели. Интересный и очень разумный взгляд на технологию достижения цели приводит один из участников сообщества тайм-менеджеров Андрей Панфилов в статье «Отличная технология постоянства активного действия». Народная мудрость гласит: «Вода камень точит». Это одна из интерпретаций данного метода, известная людям уже давно. Каждая капля, упавшая на камень, не может сделать существенных изменений в нем, ни сдвинуть, ни пробить. Но, капая постоянно в одно и то же место, вода промывает сначала ямку, затем – углубление увеличивается, пока, наконец, в камне не образуется отверстие. Теперь вода достигла своей цели, она может течь спокойно, преграда пройдена. Вот так и каждому из нас, глядя вперед на поставленную цель, следует постоянно делать что-то, что хоть на немного приближает к цели, и не останавливаться. Еще пара примеров в развитие все той же основной идеи. Каждый из нас не раз поднимался по лестнице. Как вы это делали? У вас не возникала мысль сразу прыгнуть высоко вверх и, перелетев весь лестничный пролет, оказаться на следующем этаже? Неужели было? Ну и как, получилось? Наиболее удобно подниматься, делая одинаковые по величине и ритму шаги. Кто-то будет идти через ступеньку, кто-то – вставать на каждую, но чем равномернее будет движение, тем проще будет идти. Еще приведу пример. Вспомните, как альпинисты поднимаются на высочайшие вершины. Они двигаются порою очень медленно, по несколько метров в минуту, а иногда и в час, но, продолжая движение, делая шаг за шагом, они приближаются к своей цели и в итоге достигают вершины. Успешные, счастливые, самореализовавшиеся люди, многого достигшие в жизни, могут вести или не вести ежедневник, контролировать задачи лично или с помощью секретаря, быть сторонниками планомерности либо, наоборот, спонтанного реагирования на обстоятельства и т.д. Техника у всех разная. Но что объединяет этих людей, что у них обязательно есть, так это четкое понимание своих целей. И главное – готовность активно воплощать свои идеи в жизнь, невзирая на «объективные внешние обстоятельства». |