детская психиатрия. 1. Детский аутизм Детский аутизм

Скачать 1.51 Mb. Скачать 1.51 Mb.

|

|

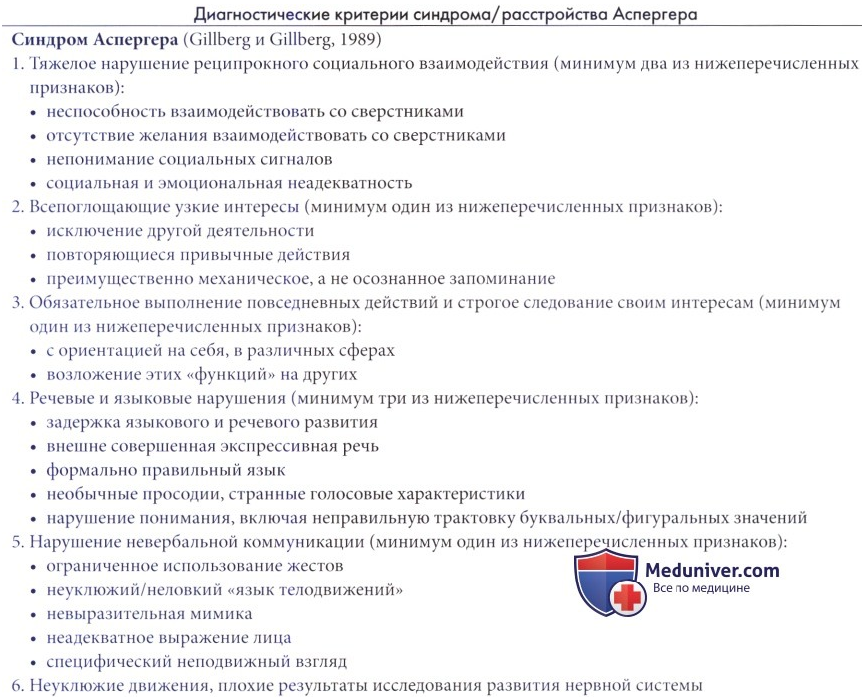

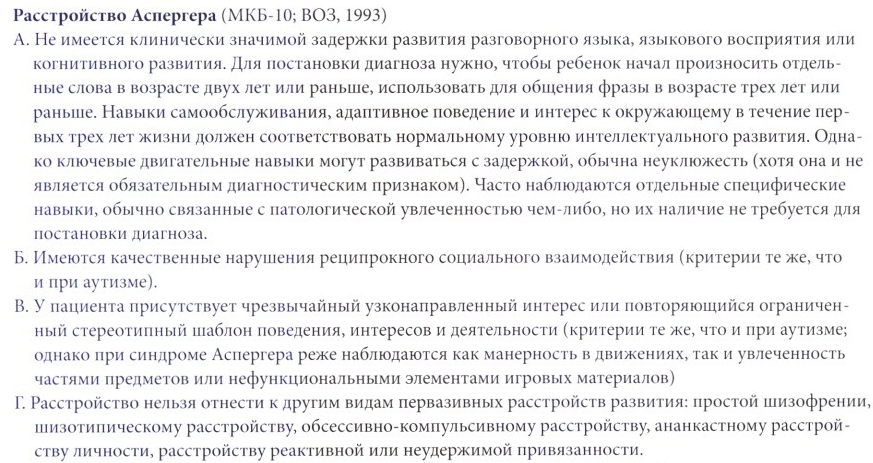

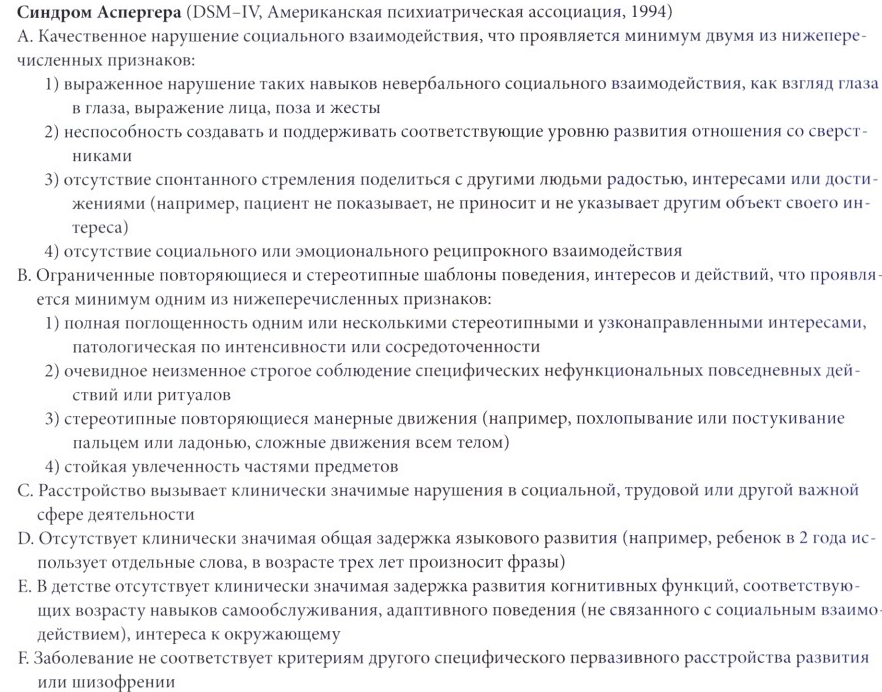

1. Детский аутизм Детский аутизм - это особая форма нарушенного психического развития с неравномерностью формирования различных психических функций, c ослаблением или полной потерей контактов с окружающей действительностью, глубоким погружением в мир исключительно личных переживаний и потерей стремления к общению с внешним миром. КЛАССИФИКАЦИЯ: 1. синдром раннего инфантильного аутизма Каннера / классический вариант; 2. аутистическая психопатия Аспергера; 3. эндогенный, постприступный /вследствие приступов шизофрении, аутизм/; 4. резидуально-органический вариант аутизма; 5. аутизм при хромосомных аберрациях; 6. аутизм при синдроме Ретта; 7. аутизм неясного генеза. ЛЕЧЕНИЕ: Психофармакотерапия Психотерапия коррекционнопедагогическая работа КЛИНИКА: ОБЩЕНИЕ невозможность установления отношений с окружающими людьми боязнь контакта с людьми отгороженность от внешнего мира отсутствие адекватной эмоциональной реакции на мать стремление к территориальному уединению РЕЧЬ на первом году жизни задержка гуления, лепета, нет интонационной выразительности запаздывание сроков появления первых слов и фраз, длительная эхолалия не отвечает на заданные вопросы о себе говорит в третьем лице v элементы скандирования, фразы отрывочны, могут рифмоваться неправильное ударение, растягивание слов нет эмоциональной окраски нарушается порядок слов автономная речь, разговоры с самим собой АФФЕКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ задержка появления первой улыбки, отсутствуют эмоции в ответ на улыбку взрослого, ласковый разговор задержка формирования, слабость эмоций могут быть немотивированные колебания настроения страхи при появлении животных, бытовых шумов, тихих звуков, высоты, огня, но темноты не боится несоответствие эмоций ситуациям и событиям феномен тождества ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ запас слов и механическая память выше нормы интеллектуальный показатель ниже, чем у детей с нормальным развитием, но выше, чем при олигофрении общий объем знаний ниже нормы ДВИГАТЕЛЬНАЯ СФЕРА двигательные стереотипии (раскачивание, однообразные повороты головы, ритмичные сгибания и разгибания пальцев рук) задержка сидения, ползания, ходьбы внезапность перехода к ходьбе и почти одновременное с ней появление навыка бега. Бег импульсивный, с широко расставленными руками, на цыпочках ходит на несгибаемых ногах, некоординированность, по типу «заводной игрушки» запаздывают указательные жесты, отрицательноутвердительные движения головой, приветствие-прощание бедность, напряженность мимики, иногда неадекватные гримасы. Часто неподвижный, застывший взгляд ИГРА игнорирование игрушек или рассматривание без манипуляций стереотипии с игрушками (верчение, перекладывание, постукивание нет игрового сюжета интерес к игре с предметами обихода, со струей воды ВОСПРИЯТИЕ зрительное: в младенчестве может отсутствовать слежение за движущимся предметом, долго не формируется навык узнавания близких. Непереносимость взгляда в глаза, взгляд сквозь людей, бегающий взгляд, длительная сосредоточенность взгляда на беспредметном объекте (узор, световое пятно, тень, пылинки) слуховое: в младенчестве длительное отсутствие реакции на звук, в дальнейшем гиперчувствительность к звукам. Отсутствует реакция на словесное обращение СИНДРОМ ДЕТСКОГО АУТИЗМА (СИНДРОМ КАННЕРА): МЛАДЕНЧЕСТВО (0 -1 год) Отсутствие «комплекса оживления» . Отсутствие встречного движения при взятии на руки, отсутствие реакции на приход и уход матери, иногда негативистические реакции (ребенок пытается оттолкнуть мать рукой), отсутствие зрительного контакта. Задержка развития предречевых вокализаций – гуления, лепета, псевдослов, отсутствие интонационной выразительности крика-плача. Задержка появления первой улыбки. Двигательные стереотипии: раскачивание в колыбели, однообразные повороты головы и т. п. РАННЕЕ ДЕТСТВО (1 -3 ГОДА) Неспецифические нарушения, связанные с соматовегетативной и инстинктивной недостаточностью: сокращение продолжительности сна, стойкие нарушения аппетита, отсутствие чувства голода, беспричинный плач. Полная индифферентность или появление страха в присутствии детей. Запаздывание появления первых слов и фраз, преобладание эхолалических речевых форм. Слабое эмоциональное реагирование в процессе общения. Одновременное появление навыков бега и ходьбы. Искажение двигательной активности: ходьба при отсутствии сгибания ног, стереотипное перемещение в застываниями, бег на цыпочках, угловатость, неуклюжесть движений. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (3 -7 ЛЕТ) Отмечается избирательность общения с детьми, нередки агрессивные действия по отношению к сверстникам. Нарушение экспрессивной речи выражается в виде неправильного употребления местоимений и глагольных форм (говорит о себе в третьем лице), использование речевых форм кататонической природы: эхолалий, стереотипий, вербигераций, интонационных нарушений: скандирования, растянутого или ускоренного звукопроизношения, говорения фальцетом. Эмоциональные нарушения проявляются в беспокойстве при попытке изменить существующий распорядок: расположить предметы по-новому, предложить новый вид пищи (симптом тождества). Игровая деятельность проявляется либо в полном игнорировании игрушек, либо в манипулировании предметами обихода (гайками, ключами и т. п. ). ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ (7 -12 ЛЕТ) Отмечается дисгармоничность развития познавательных навыков. По методике Векслера выявляются неравномерность показателей вербально-интеллектуальной функции. Общий объем знаний ниже возрастной нормы, понимание общественного уклада, способность оперировать числами. Активный запас слов и механическая память нередко выше нормы. Средний уровень невербальных показателей соответствует таковому при олигофрении. Нередко отмечаются склонность к запоминанию латинских обозначений, различных схем, составлению маршрутов и т. п. ПУБЕРТАТНЫЙ ПЕРИОД (12 -18 ЛЕТ) Эволютивная динамика раннего детского аутизма неравномерна. В ¾ случаев прогноз неблагоприятен и связан с формированием олигофреноподобного дефекта. Стойко сохраняются лишь нарушения общения, приверженность к рутинному образу жизни, эмоциональная индифферентность. У подростков с возрастом углубляется отрешенность, появляется неприязнь к окружающим, склонность проводить время в бездействии или заниматься деятельностью аутистического содержания (собирание камней, пластинок, сочинение стереотипных текстов). В меньшинстве случаев аутистические нарушения с годами компенсируются: деятельность становится более целенаправленной, удаются игры с двумя-тремя партнерами, подростки усваивают программу массовой школы при индивидуальном педагогическом подходе. 2. СИНДРОМ АСПЕРГЕРА Синдром Аспергера. В 1944 г. австрийский педиатр Hans Asperger описал расстройство, возникающее у маленьких детей, чаще у мальчиков, которое он посчитал необычным вариантом развития личности. Он упоминает «аутистическую психопатию» но в настоящее время, после публикации фундаментального труда Wing (1981а), данную специфическую комбинацию нарушений называют по имени впервые описавшего ее автора синдромом Аспергера. По мнению большинства авторов, синдром Аспергера вместе с аутизмом и аутизмоподобными состояниями составляет континуум, но до сих пор не ясно, представляет ли он собой аутизм у людей с хорошо развитым интеллектом или является специфическим когнитивным профилем, включающим в себя несколько областей с высочайшим развитием функций. Клиника: Легкая формы аутизма, при котором способность к социализации относительно сохранена Нормальный либо высокий интеллект Нет отставания в речевом развитии. Появляется позже Опережающее развитие речи, начинает говорить до появления самостоятельной ходьбы Более благоприятный прогноз    Лечение. Специфического лечения синдрома Аспергера не существует. Наилучший подход — постановка правильного диагноза, устное и письменное информирование всех заинтересованных лиц, предложение образовательных и других мероприятий, направленных на уменьшение отставания в школе и наблюдение (ежегодные осмотры, при необходимости — чаще). Желательно выяснить интересы пациента, которые могут стать основой для получения образования и хобби, и активно избегать потенциально опасной деятельности (например, «агрессивные виды спорта). Прием лекарств в большинстве случаев оказывается малоэффективным и может вызвать вредные побочные эффекты. Новые препараты из группы ингибиторов обратного захвата серотонина (например, сертралин и флуоксетин) помогают снизить выраженность ритуалистического поведения и улучшать настроение. 3. Синдром Ретта у детей. Синдром Ретта характеризуется регрессией психомоторного развития и замедлением роста мозга после первого года жизни ребенка при отсутствии признаков патологии в неонатальном периоде. Синдром распространен преимущественно у девочек. Классический синдром Ретта — прогрессирующее неврологическое заболевание, встречаемое почти исключительно у девочек. После периода внешне нормального развития до 6-18-месячного возраста, у больных начинается короткий период замедления и остановки развития с задержкой роста. Впоследствии они быстро теряют речь и приобретенные двигательные навыки, особенно целенаправленного использования рук. В ходе непрерывного протекания болезни у них развиваются стереотипные движения рук, нерегулярное дыхание, атаксия и судороги. После краткого периода псевдостабилизации, обычно в дошкольном или ранним школьном возрасте, состояние пациентов вновь ухудшается, появляется выраженная умственная отсталость, прогрессирующая спастичность, ригидность и сколиоз. Больные обычно доживают до взрослого возраста, однако продолжительность жизни уменьшена из-за повышения встречаемости необъяснимой внезапной смерти. Характерны стереотипные «моющие» движения рук, атаксия, Дыхательная дисфункция, бруксизм, сколиоз и выраженный интеллектуальный дефицит. Типично аутистичное поведение, однако со временем возможно улучшение навыков социального взаимодействия. Поражение нижних конечностей может прогрессировать, в результате больные могут быть прикованы к инвалидному креслу на поздних этапах заболевания. Патоморфологическое исследование выявляет значительное уменьшение размера и массы мозга, а также количества синапсов. К настоящему времени эффективного лечения синдрома Ретта нет, и помощь сосредоточена на уходе и симптоматическом лечении. Медицинская помощь включает антиконвульсанты при судорогах, прием ингибиторов серотонина, карбидопы или леводопы при ригидности и мелатонина для улучшения сна. Семьи часто нуждаются в социальной поддержке, во взаимодействии с аналогичными семьями через группы взаимопомощи, а в некоторых случаях и в профессиональном консультировании. Источник: https://meduniver.com/Medical/genetika/sindrom-retta.html MedUniver 4. Синдром Туретта Синонимы: «болезнь множественных тиков» Синдром Жилль де ла Туретта встречается с частотой 0,5 на 1000 человек; чаще дебютирует в детском возрасте. У 50 % пациентов с синдромом Туретта первые симптомы возникают до 7 лет. Это хронические двигательные и голосовые тики (для диагноза необходимо наличие обоих). В большинстве случаев имеются полиморфные тики или сложные вокальные феномены, такие как гавканье и хрюканье. В редких случаях наблюдается выкрикивание нецензурных слов. Синдром Туретта чаще встречается у родственников первой степени Родства с таким же заболеванием, чем в общей популяции; мальчики болеют в 3-4 раза чаще, чем девочки. Заболевают чаще европейцы, чем представители других рас. Дети с синдромом Туретта часто страдают от сочетанных нарушений поведения, эмоциональной сферы и школьной дезадаптации. В частности, эти дети имеют больший риск развития обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), СГДВ и девиантного поведения. Тот факт, что синдром Туретта очень часто сочетается с указанными психическими расстройствами, предполагает дисфункцию одних и тех же областей мозга. Хотя этиология синдрома Туретта неизвестна, предполагается влияние генетических, нейробиологических, психологических и средовых факторов. По данным нейровизуализации отсутствует нормальная асимметрия полосатых тел. Основные симптомы синдрома Жиля де ла Туретта: - Моторные тики (мигание, подергивание лица, подпрыгивание) - Вокальные тики (покашливание, бурчание; навязчивое повторение сказанного за кем-либо, непристойные слова) Лечение синдрома Жилль де ла Туретта назначается только после тщательного изучения таких сочетанных нарушений у ребенка, как СГДВ, ОКР или девиантное поведение; при этом учитываются благоприятное влияние и побочные эффекты медикаментозных препаратов. Как правило, необходима лишь поддерживающая поведенческая терапия. Существуют общественные организации, оказывающие социальную поддержку детям и их семьям, например Ассоциация синдрома Туретта. Медикаментозная терапия назначается, если тики нарушают социальную сферу или способность к обучению. Существует несколько противоположных взглядов на то, какая группа препаратов является препаратами выбора. Тем не менее в плацебоконтролируемых исследованиях доказано, что наиболее эффективны нейролептики. 5. Невротические расстройства детского возраста Маленькие дети очень активны и часто ведут себя так, что родители начинают беспокоиться за психическое здоровье своего ребенка. Например, почему малыш на каждое событие, вызвавшее незначительный испуг или страх реагирует громким истеричным плачем? От чего ребенок сильно потеет, когда спит или играет в активные игры? Особенно тревожит родителей поведение гиперактивных детей, которые отличаются от других рассеянностью внимания и нежеланием длительное время сидеть на одном месте. Таких детей очень сложно уложить спать, они не умеют слушать сказку и часто плачут во сне из-за повышенной возбудимости. Все эти симптомы характерны детскому неврозу, причина их развития - осложнения в период беременности и неправильное обращение мамы с новорожденным ребенком. Доказано, если во время беременности будущая мама часто расстраивается и впадает в депрессии, то это приводит к повышению адреналина в крови и ухудшению кровоснабжения плода. В результате ребенок рождается с заложенной благодатной почвой развития невроза в будущем. Если же после рождения ребенка мама не сумеет создать комфортные и спокойные условия для роста и развития малыша, то в возрасте до одного года уже могут проявиться первые симптомы невроза в виде длительного плача, частого срыгивания, трудности засыпания, тревожности сна и раннего отказа от груди. К счастью, невроз - функциональное обратимое расстройство нервной системы, поэтому любая мама, обнаружившая тревожные симптомы отклонений в психике ребенка, должна принять срочные меры для лечения этой болезни. Ведь в 5-6 лет у ребенка активизируется развитие, повышается ответственность и возрастает умственная нагрузка в связи с тем, что ему скоро предстоит идти в школу и ему надо научиться читать, считать и писать. Если ребенок продолжает чувствовать со стороны родителей недостаток любви и деспотизм, то все это создает благодатную почву для дальнейшего развития невроза. Невротизировать детей дошкольного возраста может и гиперопека, когда родители не дают ребенку шагу ступить самостоятельно, постоянно предупреждают его о возможных опасностях, оберегают его от всего и тем самым внушают ему страх перед окружающим миром. У заласканных и нежных детей так же, как и у тех, кто лишен родительской любви и подвержен постоянным наказаниям, часто развиваются школьные неврозы. Симптомы невроза у детей 6-7 лет могут проявиться по-разному, но больше всего встречаются невротическое заикание, боязнь темноты, ночное недержание мочи, моргание глазом, мигательные тики, невротическое покашливание, шмыкание носом, подергивания волос, откусывание ногтей, прищелкивание пальцами, чрезмерная плаксивость и желание остаться в одиночестве. Известный психотерапевт Зигмунд Фрейд невроз детей школьного возраста определил фразой "бегство в монастырь", имея в виду, что в основе невроза детей лежит чувство неуверенности в себе и неумение приспосабливаться к реальной жизни. Дети, страдающие комплексом неуверенности в себе, в начале посещения школы стараются не выпасть из жизни, вести себя так же, как остальные дети, пытаются защитить себя и хорошо учиться. В этот период они хоть и страдают от своей тревожности, чувства страха и мнительности не сдаются, но если в доме или школе происходит что-то сильно унизившее ребенка или испугавшее его, то возникает выраженный симптом невроза. Например, заикание, энурез или нервные тики. Чтобы избежать проявлений серьезных симптомов детского нервоза, очень важно своевременно диагностировать болезнь и начать ее лечение. Лечение неврозов у детей требует комплексного подхода. Чтобы понять, что вызвало развитие невроза, психотерапевт обязан провести анализ отношений между родителями и ребенком в семье, с его поведением с другими детьми и родственниками. Методы психотерапии должны разрабатываться с участием родителей, после общения с ребенком, наблюдения за поведением ребенка во время игр и анализа его рисунка. Лечение невроза у детей в основном состоит из следующих пунктов: - улучшение семейной обстановки, уважительное и спокойное общение с ребенком. - занятия спортом, бальными танцами, музыкой, фигурным катанием и т.д. - оградить ребенка от потрясений и унижений дома и в школе. - организовать правильный распорядок дня, сна и питания ребенка, чаще гулять с ним на свежем воздухе. - родительский пример спокойного реагирования на стрессовые ситуации и принятия адекватного решения. - найти хобби для ребенка. Увлекательное и любимое занятие, позволяющее ребенку абстрагироваться от негативных мыслей, лучше всего помогает избавиться от невроза. Если родителям удастся помочь ребенку чем-то выделиться среди своих сверстников, чтобы он мог гордиться за себя, то как только он почувствует себя "состоятельным", у него невроз исчезнет совсем. Например, если ребенок силен в математике или хорошо разбирается в компьютере, очень важно помочь ему проявить свои способности в классе, чтобы учителя и одноклассники начали уважать его за эти способности. Детский невроз - эта реакция детского организма на стрессовые факторы, а потому основным методом лечения этой болезни является семейная психотерапия. В каждом конкретном случае должна быть назначена определенная схема лечения с учетом психического здоровья родителей ребенка и его отношений к нему. В отдельных случаях психотерапия детского невроза нуждается в медикаментозном лечении самих родителей, которые уже не могут контролировать свои эмоции без приема лекарств, успокаивающих нервную систему. Контакт ребенка с мамой и папой, которые сами нуждаются в психотерапии, не дает возможности добиться нужного эффекта в его лечении. ////////////////////////// из разных источников НЕВРОТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА: НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ РАССТРОЙСТВА СНА ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИВЫЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЭНУРЕЗ И ЭНКОПРЕЗ СИНДРОМЫ НАВЯЗЧИВОСТЕЙ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ И ЗАИКАНИЕ Классификации неврозов Таблица № 1. Виды неврозов

Невротические симптомы у детей зависят от возраста. В раннем детстве преобладает моносимптомность, в старшем – проявлений много, они накладываются друг на друга. У детей достаточно быстро закрепляются патологические формы реагирования на различные психотравмирующие ситуации и стрессы. Таблица № 2. Особенности неврозов в зависимости от возраста

КЛАССИФИКАЦИЯ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ На сегодняшний день различают несколько видов невротических расстройств у детей и подростков. К ним относятся: Невроз истерический представлен нарушениями моторной функции, а также соматовегетативными отклонениями. Возможно возникновение истерического паралича, рвоты, задержки мочеиспускания и даже обмороком. В некоторых случаях дети могут жаловаться на не существующие боли в частях тела или органах, которые не имеют патологий. Младшие дети в момент приступа могут падать на пол, кричать, плакать, бить руками и ногами. Причиной такого приступа может стать чувство обиды или недовольство отказом в выполнении требований ребенка. Спровоцировать возникновение истерического невроза может и наказание. Подобное расстройство является некой защитной реакцией психики на непереносимые условия. В результате больной «обеспечивает» себе особое внимание, от него ничего не требуют. Невроз ипохондрический наиболее часто встречается у подростков. Ипохондрия характеризуется чрезмерными опасениями заболеть или получить какую-то травму. Больной ребенок постоянно находится в угнетенном состоянии. Невроз депрессивный характеризуется стремлением к одиночеству. У девочек подростков на фоне депрессий может развитья анорексия. Невроз навязчивых состояний сопровождается различными фобиями. Ребенок может бояться темноты, одиночества или смерти. Для данного вида невроза характерно наличие нервных тиков. Астенический невроз возникает у детей, плохо переносящих психологическое напряжение. Расстройство сопровождается частым плачем, повышенной раздражительностью и утомляемостью, неустойчивым сном и энурезом. Невротические расстройства у детей могут возникать в разном возрасте, особенно опасно это заболевание для подростков. Для этого возраста характерно негативное восприятие мира и неуверенность в себе, наличие неврозов еще более отягощает ситуацию. Лечение неврозов у детей В большинстве случаев дети лечатся амбулаторно. Врач назначает комплексную терапию, содержащую несколько основных компонентов. В первую очередь исключают фактор, запустивший невроз. Затем налаживают режим. Организуют рациональное питание. Школьников на месяц освобождают от занятий. Могут быть назначены: медикаментозная терапия; психотерапия; другие методы – физиотерапия, ЛФК, массаж. Причины возникновения неврозов у детей Психотравмирующий фактор нарушает равновесие процессов возбуждения и торможения, происходящие в центральной нервной системе (ЦНС). Так как у детей возбуждение преобладает, в большинстве случаев появляется избыточная возбудимость. И только если триггерный фактор оказывает запредельное воздействие, возникает защитное торможение. Для адаптации к изменённым условиям организм запускает целый каскад патологических реакций. Основные причины неврозов: Противоречие между внутренним миром ребёнка и позицией значимых для него взрослых; проблемы в коллективе – детском саду, школе; повышенные психоэмоциональные и умственные нарушения. Таблица № 3: Провоцирующие факторы для возникновения невротических заболеваний у детей

Чаще всего к детским неврозам приводят ошибки в воспитании. Насколько выраженной будет невротическая реакция, зависит от степени несоответствия личностных, психических качеств ребёнка и характера воспитания. Специалисты не выделяют особые стадии невроза у детей, любые проявления требуют коррекции. Методы диагностики Диагноз в большинстве случаев устанавливается на основании клинических симптомов. Для этого врач-невролог или психиатр тщательно собирает анамнез заболевания: спрашивает у родителей о начале появления проявлений, их динамике, связи со стрессом либо какой-то другой психотравмирующей ситуацией. Если есть сомнения, доктор назначит консультации специалистов, инструментальные методы: ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, МРТ. |