телекоммуникации. 1. элементы теории передачи информации информация, сообщение, сигнал Понятие информация

Скачать 1.36 Mb. Скачать 1.36 Mb.

|

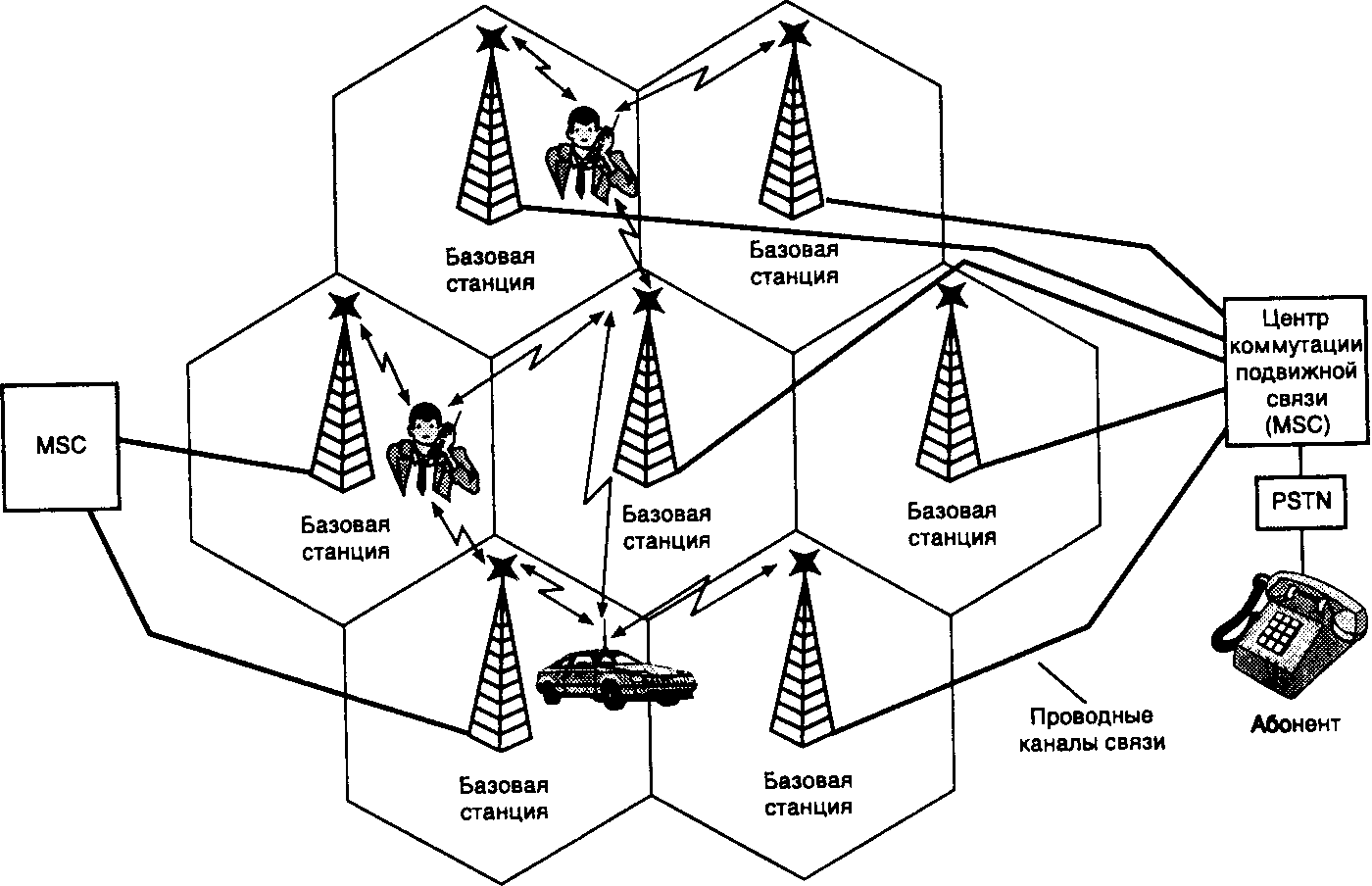

7.1. Назначение и классификация систем подвижной связиСистемы подвижной связи (СПС) предназначены для удовлетворения потребности абонентов в услугах связи, обеспечивая при этом им возможность свободного перемещения по определенной территории, называемой зоной обслуживания. Классификация СПС приведена на рисунке 7.1.  Рисунок 7.17.2 Ведомственные системы подвижной связиИсторически сложилось так, что первыми в России (тогда – Советском Союзе) стали использоваться ведомственные (профессиональные) системы подвижной связи. Это было связано с тем, что в условиях достаточно жестких ограничений на радиосвязь возможность ее применения для связи подвижными абонентами предоставлялась, как правило, государственным организациям (органам внутренних дел, пожарной охране, скорой помощи, такси и т.п.). Для них были разработаны и используются до настоящего времени такие комплексы оборудования радиосвязи, как «Лен», «Колос», «Гранит», «Вилия» и др. [1]. В последние годы развитие этих и им подобных систем было направлено на расширение функциональных возможностей, видов услуг, улучшение качественных характеристик и обеспечение конфиденциальности связи. Результатом предпринятых усилий явились такие комплексы, как «Маяк» и «Сапфир» [1]. Созданы отечественные цифровые и аналого-цифровые радиостанции «Альфа», «Риф» и др. с автоматическим поиском свободного канала связи, цифровой маскировкой и шифрованием передаваемой информации. Поскольку процедура поиска свободного канала называется "транкинг" (от англ. – trunking), ведомственные системы подвижной связи в литературе часто стали называть "транкинговыми", хотя это является некорректным, т.к. поиск свободного канала используется и во многих других системах подвижной связи, например, в системах сотовой связи. В ведомственных системах подвижной радиосвязи достигается наиболее полное использование выделенного диапазона частот по сравнению со всеми существовавшими ранее типами систем связи. Различают ведомственные системы с последовательным (сканирующим) поиском свободного канала связи и системы с выделенным каналом управления. Основным недостатком сканирующих систем является значительное время установления связи, поэтому их использование наиболее эффективно при небольшом количестве каналов (до 10). Более распространены системы с выделенным каналом управления, использующие аналоговые стандарты МРТ1327, МРТ1317, МРТ1343, МРТ1347. Кроме того, известны и аналоговые системы с совмещенным каналом управления, в которых сигналы управления передаются в полосе частот, расположенной ниже спектра речевого сигнала (полоса частот от 0 до 15 Гц). Такие системы были разработаны в США; им было присвоено обозначение LTR. Системы подвижной связи обеспечивают своих абонентов качественной связью не только в пределах какого-либо отдельно взятого региона (города, области и т. п.), но и в глобальном масштабе (страна, континент). Такой режим работы называется роумингом (от англ. roam - скитаться, блуждать). Для организации роуминга необходимо, чтобы системы были одного стандарта или имели специальное оборудование, позволяющее абонентам систем разных стандартов связываться друг с другом. По принципу организации связи различают три вида роуминга:

Общей тенденцией развития ведомственных систем подвижной радиосвязи является переход от аналоговых стандартов к единым международным цифровым стандартам, обеспечивающим конфиденциальность и повышенное качество связи, более эффективное использование частотного диапазона, роуминг для всех абонентов и возможность передачи данных с высокой скоростью. Первая цифровая транкинговая система EDACS (Enhanced Digital Access Communications System) была разработана и внедрена в скандинавских странах для обслуживания полиции, служб безопасности и при охране границ. Для этих же служб с 1997 г. стали применяться системы общеевропейского стандарта TETRA (Trans European Trunked Radio) - ETS 300.392, ETS 300.394, разработанные Европейским институтом стандартов связи (ETSI). Системы этого нового стандарта обеспечивают передачу речевых сообщений в цифровой форме и используют частотно-временное разделение каналов. Этим стандартом предусматривается опознавание абонента и организация прямой связи между абонентами без участия базовых станций. Передача данных происходит со скоростью до 28,8 кбит/с. Основными требованиями, предъявляемыми абонентами и операторами к профессиональным системам подвижной связи, являются:

7.3 Системы персонального радиовызоваСистемы персонального радиовызова или пейджинговые системы ( от английского слова page- выкликать), обеспечивают одностороннюю (в последние годы- и двухстороннюю) передачу информации своим абонентам в пределах обслуживаемой зоны и являются сегодня одним из массовых и наиболее доступных средств связи. Сети этой подвижной связи в России создаются на основе систем и средств, соответствующих международным стандартам, прежде всего, принятым большинством стран Европейского сообщества. Необходимость разработки и использования систем персонального радиовызова обусловлена тем, что до недавнего времени и различных отраслях производства, на транспорте и в сфере обслуживания между работниками, деятельность которых сопряжена с пребыванием на каких-либо объектах или с передвижением по городу, могла осуществляться только радиотелефонная связь. Сложность реализации такой связи определялась ограниченностью и занятостью диапазона радиочастот, громоздкостью и высокой стоимостью аппаратуры. Использование же систем персонального радиовызова позволяет избежать указанных трудностей и осуществить избирательный вызов по узкополосному каналу любого из абонентов, свободно передвигающихся в пределах города и его окрестностей. При вызове, о котором сигнализирует миниатюрный абонентский приемник- пейджер, извещаемый абонент использует ближайший телефон для переговоров или получает необходимые инструкции в виде текстовой информации на дисплее своего пейджера. Применение систем персонального радиовызова в значительной мере сокращает потерю времени на поиски требуемого абонента, Наряду с системами персонального радиовызова городского типа разработаны системы государственных и континентальных масштабов, использующие спутники. Благодаря сравнительно низкой стоимости услуг телекоммуникационных операторов системы персонального радиовызова, рационально сочетающиеся с телефонной сетью, стали доступными для значительного числа абонентов. Еще сравнительно недавно они завоевали широкое признание во многих странах. Однако в последние годы в связи со значительным снижением цен на услуги операторов сотовой подвижной связи количество пользователей систем персонального радиовызова стало сокращаться. 7.4 Системы сотовой подвижной связи Среди современных телекоммуникационных средств наиболее стремительно развиваются системы сотовой радиотелефонной связи. Их внедрение позволило решить проблему экономичного использования выделенной полосы радиочастот путем многократного использования одних и тех же частот. В отличие от ведомственных систем, которые создавались (и создаются) в интересах сравнительно небольшого числа абонентов, принадлежащих какой-нибудь организации, сотовые системы подвижной связи предназначены для массового обслуживания абонентов. 7.4.1 Повторное использование частотПервая коммерческая система радиотелефонной связи была организована в 1946 году в г. Сент-Луис (США) [1]. За годы, прошедшие с тех пор, системы радиотелефонной связи претерпели существенные изменения. Уменьшение габаритов устройств, а также снижение стоимости услуг данного типа связи привели к небывалому росту спроса на них среди населения. Однако широкому распространению систем радиотелефонной связи препятствовал дефицит частотных ресурсов: увеличение количества фиксированных частот, на которых осуществлялась передача, в определенном ограниченном частотном диапазоне приводило к возникновению взаимных помех между радиотелефонами с близкими по частоте рабочими каналами. Удачное решение, позволившее решить указанную проблему, было предложено исследовательским центром Bell Laboratories американской компании AT&T [1]. Оно состояло в том, чтобы разбить всю обслуживаемую территорию на небольшие участки, называемые сотами. Нужно отметить, что для того, чтобы обеспечить равномерное покрытие какой-нибудь зоны обслуживания без перекрытий соседних ячеек или без пропусков территории между ячейками, где обслуживание клиентов будет отсутствовать, подходят ячейки трех типов: треугольные, квадратные и шестиугольные (рисунок 7.2). На этапе разработки систем подвижной связи выбор пал на шестиугольные ячейки, поскольку диаграммы направленности антенн в первых системах сотовой связи имели форму круга, а из перечисленных выше 3-х геометрических фигур именно шестиугольник больше всего соответствует этой форме.  Рисунок 7.2 Возможные способы разбиения зоны обслуживания на ячейки Каждая сота должна обслуживаться передатчиком с ограниченным радиусом действия и фиксированной частотой. Это позволяет без взаимных помех многократно использовать ту же самую частоту в других ячейках (сотах), удаленных на определенное расстояние D, называемое защитным интервалом (рисунок 7.3). В данном примере для организации связи в зоне обслуживания использовано семь несущих частот F1-F7. В общем случае их число может равняться С. Если на каждой несущей частоте сформирован набор из m каналов c шириной полосы частот каждого канала Fk, то общая ширина полосы частотFс, занимаемая системой сотовой связи Fс = Fk* m* C. (7.1) Количество абонентов N, которым может предоставить услуги данная система сотовой связи, составляет: N= m* n, (7.2) где n- количество ячеек, используемых в зоне обслуживания системы подвижной связи.  Рисунок 7.3 Повторное использование частот в несмежных сотах. Из (7.1) и (7.2) следует, что при ограниченной полосе частот, занимаемой системой сотовой подвижной связи, количество обслуживаемых абонентов может возрастать за счет увеличения количества ячеек в зоне обслуживания. 7.4.2 Состав системы сотовой подвижной связи Каждая из сот обслуживается многоканальным приемопередатчиком, называемым базовой станцией (БС). Число каналов базовой станции обычно кратно 8, например, 8, 16, 32... Один из каналов является управляющим (controlchannel). В некоторых ситуациях он может называться также каналом вызова (callingchannel). Ha этом канале происходит непосредственное установление соединения при вызове подвижного абонента сети, а сам разговор начинается только после того, как будет найден свободный в данный момент канал и произойдет переключение на него. Любой из каналов сотовой связи представляет собой пару частот для дуплексной связи, т. е. частоты базовой и подвижной станций разнесены. Это делается для того, чтобы улучшить фильтрацию сигналов и исключить взаимное влияние передатчика на приемник одного и того же устройства при их одновременной работе. Все базовые станции соединены с центром коммутации подвижной связи (коммутатором) по выделенным проводным или радиорелейным каналам связи (рисунок 7.4). Центр коммутации MSC — это автоматическая телефонная станция системы сотовой связи, обеспечивающая все функции управления сетью. Она организует их эстафетную передачу, в процессе которой достигается непрерывность связи при перемещении подвижной станции из соты в соту и переключение рабочих каналов в соте при появлении помех или неисправностей, производит соединение подвижного абонента с абонентом телефонной сети общего пользования и др.  |