Инженерные системы здании и сооружений. Исзис. 1 Классификация водонапорных и регулирующих емкостей

Скачать 164.95 Kb. Скачать 164.95 Kb.

|

|

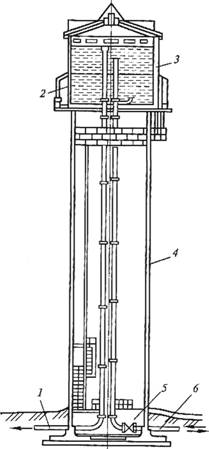

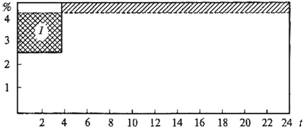

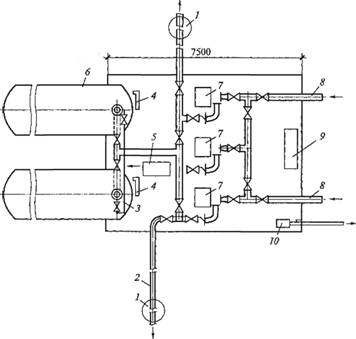

Темы 12 1) Классификация водонапорных и регулирующих емкостей 2)Типы водонапорных башен и их оборудование. Определение емкости бака водонапорной башни. 3)Наземные и подземные резервуары. 4)Пневматические водонапорные установки. Темы 13 1)Нормы водоотведения сточных вод. 2)Коэффициент неравномерности и определение расходов сточных вод. 3)Основы гидравлического расчета канализационной сети. Темы 14 1)Цель рассеивания загрязняющих веществ и методика определения максимальных значений концентраций загрязняющих веществ в приземленном слое воздуха. 2)Методика определения расстояний до максимальных концентраций загрязняющих веществ источника выбросов. Срс 12 1) Классификация емкостей для хранения воды Водонапорные и регулирующие емкости, используемые в системах водоснабжения, классифицируют по следующим основным признакам: – по функциональному признаку: регулирующие, запасные, запасно-регулирующие; – по конструктивному выполнению: водонапорные башни – требуемый напор обеспечивается установкой резервуара на поддерживающей конструкции необходимой высоты над поверхностью земли; напорные резервуары – напор обеспечивается установкой резервуара на соответствующей возвышенной отметке местности; пневматические установки – требуемый напор обеспечивается давлением сжатого воздуха на поверхность воды в герметических резервуарах. Регулирующие емкости обеспечивают более равномерную работу насосных станций II подъема, запасные способствуют обеспечению бесперебойной работы систем водоснабжения. Запасные и регулирующие емкости применяют следующих видов: резервуары, водонапорные башни, баки пневматических установок и открытые водоемы. 2) Типы водонапорных башен и их оборудование Водонапорная башня (рис. 6.1) состоит из двух основных элементов – резервуара и поддерживающей конструкции.  Рис. 6.1. Водонапорная железобетонная башня с железобетонным баком: 1 – переливная труба; 2 – железобетонный бак; 3 – шатер; 4 – железобетонный стакан; 5 – подвал; 6 – подающе-разводящая труба Резервуары и поддерживающие конструкции башни следует проектировать железобетонными. В отдельных случаях допускается применять местные строительные материалы (кирпич и древесину) для выполнения поддерживающих конструкций, а для резервуаров – металл. Металлические баки обладают рядом достоинств – заводское изготовление деталей или всего бака и быстрый монтаж. Однако ввиду большого расхода металла и коррозии их разрешается применять только в сейсмических районах.  Железобетонные резервуары, как правило, имеют цилиндрическую форму с плоским или иной формы днищем. Отношение высоты бака к его диаметру принимается от 0,5 до 1,2. Большая высота башни нежелательна, так как вызывает увеличение высоты подъема воды, повышение напора и большое колебание его в системе. Наибольшее распространение получили баки из предварительно напряженного железобетона с плоским днищем, так как применение сферических днищ хотя и дает экономию материала, но усложняет и удорожает строительные работы. В зависимости от климатических условий вокруг бака башни может быть устроен утепляющий шатер. В системах хозяйственно-питьевого водопровода резервуары для предохранения их от засорения и загрязнения должны быть перекрыты. Для вентиляции бака предусматривается вентиляционная труба, закрытая сеткой с фильтром. Резервуар башни опирается на поддерживающую конструкцию. Наибольшее распространение получили поддерживающие конструкции в виде железобетонного цилиндрического стакана, который выполняется в подвижной опалубке. Для ограничения поступления воды в бак водонапорной башни устанавливают автоматическую аппаратуру сигнализации уровня воды в баке или поплавковые запорные клапаны. Определение вместимости бака водонапорной башни Объем бака водонапорной башни Vб определяют по формуле где V – объем регулирующей емкости; Vп – противопожарный запас воды. Регулирующую емкость бака определяют с помощью совмещенных графиков или таблиц водопотребления и подачи воды насосами в систему водоснабжения. На рис. 6.2, а приведен совмещенный ступенчатый график водопотребления (сплошная линия) и подачи воды насосами в сеть (пунктирная линия). Для обеспечения минимальной вместимости бака график подачи воды насосами стремятся максимально приблизить к графику водопотребления. Однако частое включение и выключение насосов усложняет эксплуатацию насосной станции и отрицательно сказывается на электрической аппаратуре управления насосными агрегатами, поэтому обычно назначают двух- или трехступенчатый режим работы насосной станции. На приведенном графике показан двухступенчатый режим работы: одна ступень с подачей 2,5%, вторая – 4,5% суточного водопотребления.  Рис. 6.2. Графики водопотребления и подачи воды насосами: а – ступенчатый; б – интегральный; 1 – график водопотребления; 2 – график водоподачи Вычисление вместимости бака (в %) удобно вести, располагая все вычисления в таблице (табл. 6.1).  Таблица 6.1 Вычисление вместимости бака водонапорной башни

Графы 2 и 3 заполняют по данным ординат графика рис. 6.2, а; графа 4 – количество воды, поступающей в бак, равное разности ординат подачи воды и потребления ее, т.е. разности чисел граф 3 и 2; графа 5 – количество воды, вытекающей из бака, равное разности ординат потребления воды и подачи ее насосами, т.е. разности чисел граф 2 и 3; графа 6 – остаток воды в баке, который определяется алгебраической суммой чисел граф 4 (знак "+") и 5 (знак "-"). Регулирующая вместимость бака будет равна сумме абсолютных значений наибольшей положительной и наибольшей отрицательной величины графы 6. В рассмотренном примере регулирующая емкость бака башни получалась равной |0,5| + |-2,8| = 3,3%. Графическим способом можно определить регулирующий объем бака по интегральным графикам водопотребления (кривая 1) и водоподачи (кривая 2, рис. 6.2, б). По оси абсцисс откладывают промежутки времени, а по оси ординат – количество воды. Числовые значения ординат интегрального графика водопотребления получают суммированием количества воды, потребленной или подаваемой от начала суток до конца каждого рассматриваемого промежутка времени суток. При равномерной (одноступенчатой) работе насосной станции интегральный график будет представлен в виде прямой линии, соединяющей начало координат с точкой А, соответствующей 100% суточного водопотребления. Регулирующую вместимость бака определяют как сумму абсолютных величин максимальной положительной (+6%) и максимальной отрицательной (-1,42%) разности ординат кривых подачи и потребления, т.е. она равна 6 +|–1,42| = 7,42%. Противопожарный объем принимают: – для промышленных предприятий – на 10-минутную продолжительность тушения пожара внутренними пожарными кранами, а также спринклерными и дренчерными установками (при ручном включении насосов) при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды; – для населенных пунктов – на 10-минутную продолжительность тушения одного внутреннего и одного наружного пожаров при одновременном наибольшем расходе воды на другие нужды. 3) Надземные и подземные резервуары в системах водоснабжения применяются в качестве регулирующих емкостей, с одновременным хранением противопожарных и аварийных запасов воды. Надземные и подземные резервуары могут быть безнапорными или напорными в зависимости от их высотной отметки расположения поношению к отметке расположения потребителя и необходимости перекачки воды потребителю насосами. Вместимость резервуара хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода определяют по формуле где Vp – регулирующий объем (определяют по совмещенным графикам работы насосов и насосных станций I и II подъемов); Vп – противопожарный запас воды (обычно назначают из условия длительности пожара в течение 3 ч); Vф – запас воды на собственные нужды очистной станции (обычно составляет 2...8% суточной производительности объекта). Поступление воды в резервуар соответствует режиму работы насосной станции I подъема, который, как правило, принимается в течение суток равномерным (пунктирная линия на рис. 6.3). Отбор воды соответствует режиму работы насосной станции II подъема (сплошная линия на рис. 6.3).  Рис. 6.3. Графики водоподачи насосами I и II подъема  На рисунке видно, что для обеспечения режимов работы насосных станций резервуар должен иметь некоторую регулирующую емкость, которую определяют из совмещения графиков работы насосных станций. Например, в первые 4 ч работы насосная станция I подъема подает в резервуар 4,17% ежечасно, тогда как станция II подъема подает в систему ежечасно по 2,5%, следовательно, количество воды, равное (4,17 – 2,5) • 4 = 6,68% суточного водопотребления в течение 4 ч, накопится в резервуаре (площадь 1 на рисунке), а в последующие 20 ч, когда подача насосов II подъема составляет 4,5%, т.е. превышает поступление воды в резервуар, накопленный объем будет сработан. Резервуары для воды различают: по степени заглубления – надземные и подземные; по материалам – железобетонные, армоцементные, стальные, кирпичные, бутобетонные, бетонные. Наибольшее распространение получили железобетонные резервуары (рис. 6.4), которые бывают монолитными и сборными, круглыми и прямоугольными в плане. Вместимость круглых резервуаров ограничена до 3000 м3, прямоугольных до 20 000 м3 и более. В резервуарах, хранящих питьевую воду, необходимо предусмотреть циркуляцию воды и обмен всей воды в течение 5 сут. В зависимости от климатических условий резервуары присыпают слоем грунта толщиной от 0,5 до 1,0 м и устраивают над ними кровлю из рулонных материалов. 4) Пневматические водонапорные установки Пневматические водонапорные установки по своему назначению заменяют водонапорную башню. Их экономически целесообразно применять при расходах до 100 м3/ч и высоких напорах. Пневматическая установка состоит из воздушного и водяного стальных баков или одного водовоздушного бака, компрессора и насосных агрегатов (рис. 6.5).  Рис. 6.5. Пневматическая насосная станция: 1 – колодец с расходомером; 2 – напорные трубопроводы; 3 – воздуховод от компрессора; 4 – предохранительный клапан; 5 – компрессор; 6 – подземные водовоздушные баки; 7 – насосы; 8 – всасывающие трубопроводы; 9 – шкаф электрооборудования; 10 – дренажный насос  Системы пневматических установок могут быть постоянного и переменного давления. В системе с постоянным давлением на трубе, соединяющей воздушный котел с водяным, устанавливают редукционный клапан, пропускающий воздух под заданным давлением. При поступлении воды в водяной котел воздух из него выпускается через клапан, отрегулированный на заданное постоянное давление. Пневматические установки с постоянным давлением позволяют использовать насос в постоянном оптимальном режиме, но требуют постоянной работы компрессора. В пневматических установках с переменным давлением при поступлении воды в бак воздух сжимается до максимального давления. При расходе воды из бака давление в нем падает до минимального расчетного. Компрессор работает только на пополнение утечек воздуха, в этих установках наблюдается большое колебание напора и насосы бо́льшую часть времени работают вне оптимальной области. 13 Срс 1) НОРМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ Нормой водоотведения называют среднее суточное количество сточных вод на одного жителя, а на промышленных предприятиях — количество сточных вод на единицу вырабатываемой продукции. Нормы среднесуточного водоотведения бытовых сточных вод в районах жилой застройки должны приниматься в соответствии с нормами водопотребления в зависимости от степени благоустройства этих районов, а также от климатических, санитарно-гигиенических и других местных условий (табл. 2.1). В приведенные нормы водоотведения включены все сточные воды, образующиеся в жилых и общественных зданиях (поликлиниках, банях, прачечных, детских, школьных и культурно-просветительных учреждениях), за исключением больниц, санаториев, домов отдыха и пионерских лагерей. При необходимости учета сосредоточенных расходов сточных вод от этих объектов их принимают по действующим нормативам (СНиП П-Г.1-70 «Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования»). В неканализованных районах нормы водоотведения принимаются из расчета 25 л/сутки на одного жителя за счет сброса в канализацию сточных вод сливными станциями и коммунально-бытовыми предприятиями (банями, прачечными и др.). Нормы водоотведения бытовых сточных вод от промышленных предприятий, вспомогательных зданий и обслуживающих зданий общественного назначения принимают равными нормам водоотведения по СНиП П-Г.1-70 и исчисляют на одного работающего: в цехах с тепловыделениями более 84 кДж/ч на 1 м3 объема помещения — 45 л/смену с коэффициентом неравномерности 2,5 и в остальных цехах и вспомогательных зданиях — 25 л/смену с коэффициентом неравномерности 3,0.  Продолжительность действия душевых принимают 45 мин после каждой смены. Расход душевых вод исчисляют: для групповых душевых — 500 л на одну душевую сетку, а для индивидуальных душей в бытовых помещениях — 40 и 60 л на одну процедуру в зависимости от требований санитарного режима. Водоотведение с предприятий местной промышленности, а также неучтенные расходы могут приниматься в количестве 5—10% суммарного расхода сточных вод населенного пункта. На перспективное развитие канализации (20—25 лет) количество сточных вод определяют по нормам водоотведения (по табл. 2.1) с коэффициентом неравномерности 1,15. Нормы и коэффициенты неравномерности водоотведения производственных сточных вод промышленных предприятий и сельскохозяйственных объектов следует принимать на единицу выработанной продукции или на основании данных, представляемых технологами. В каждом отдельном случае при назначении норм следует учитывать прогресс в технике и технологических процессах производства. Нормы водоотведения значительно снижаются в случае применения повторного использования и оборота воды в производстве и могут составлять 2—10% исходной воды. Поэтому для уменьшения количества производственных сточных вод целесообразно там, где позволяет технологический процесс, применять оборот воды в производстве или повторное использование ее в других цехах и производствах. 2) Коэффициент неравномерности расходов сточных вод – отношение максимального или минимального расхода к среднему расходу сточных вод за определенный интервал времени. Коэффициенты неравномерности притока сточных вод Для определения максимальных расчетных расходов сточных вод с учетом неравномерности притока от общественных зданий, необходимо учитывать расход с помощью коэффициента Kgenmax, который уменьшается с увеличением среднего расхода на участке и может определяться по таблице 1 СП 32.13330.2018 Расчетные расходы сточных вод на участках бытовой сети определяют по формуле: где Kgenmax – коэффициент общей неравномерности поступления бытовых сточных вод от жилых кварталов, который определяется по таблице 1 СП 32.13330.2018 (третья строка – Максимальный при 5 % обеспеченности) в зависимости от суммарного среднего расхода сточных вод с жилых кварталов, которые поступают в данный участок (то есть от значения суммы средних расходов). q соср- сосредоточенный расход, определённый уже с учетом неравномерности, например расход от коммунальных и промышленных предприятий. q ср- средний расход- расход сточных вод. например, от общественных зданий. Таблица 2. Расчетные общие максимальные и минимальные расходы сточных вод с учетом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности (Таблица 1 СП 32.13330.2018)

3) ОСНОВЫ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ Канализационную сеть рассчитывают на пропуск максимального секундного расхода сточных вод. Цель расчета наружных канализационных сетей состоит в определении экономически выгодных диаметров зависимости от расхода и принятого уклона. Как правило, расчет ведут одновременно с построением продольного профиля сети. Расчетный расход сточной жидкости, л/с, определяют по формуле:  где N— численность населения города; qm—норма водоотведения; К0бЩ — общий коэффициент неравномерности водоотведения бытовых сточных вод, который определяется в зависимости от величины среднего секундного расхода. где N— численность населения города; qm—норма водоотведения; К0бЩ — общий коэффициент неравномерности водоотведения бытовых сточных вод, который определяется в зависимости от величины среднего секундного расхода.Расчетный расход сточных вод на участке канализационной сети определяют по формуле: Диаметр стояков подбирается по расчетному расходу сточных вод, который определяется по формуле:   где (?о — норма расхода от прибора с наибольшим отведением на данном стояке, л/с; а — коэффициент, определяемый в зависимости от произведения количества приборов на стояке /Уст и вероятности одновременного действия всех приборов Р. Вероятность действия всех приборов определяется по формуле:  где Р— вероятность действия всех приборов сети одновременно; Qaoeux — общий расход воды в час максимального водопотребления, л/час; U — количество потребителей воды, чел.; — общее количество приборов, находящихся в здании, шт.; — норма расхода от прибора с наибольшим отведением во всем здании, л/с. Расчетное наполнение трубопроводов бытовой канализации принимают в зависимости от диаметров труб. Минимальные диаметры трубопроводов сетей уличной канализации принимают равными 200.. .250 мм. Расчетная скорость — это скорость движения сточных вод для труб бытовой канализации. Ее принимают равной 8 м/с для металлических труб, 4 м/с — для неметаллических. Наименьшим уклоном трубы называется уклон, который обеспечивает при расчетном наполнении трубы скорость самоочищения 0,7 м/с: для труб диаметром 150 мм — 0,008; диаметром 200 мм — 0,005. По полученным в ходе гидравлического расчета канализационной сети значениям расходов сточных вод определяют диаметры труб, уклоны, обеспечивающие требуемые значения расчетных скоростей и наполнений. На практике расчеты выполняют по графикам, номограммам и таблицам СП 31.13330. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||