физика. 1 Клеточная мембрана определение, функции мембран, физические свойства. Клеточная мембрана

Скачать 1.38 Mb. Скачать 1.38 Mb.

|

|

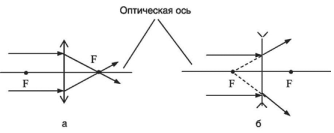

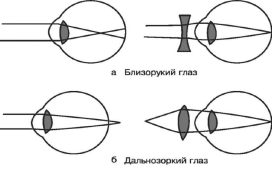

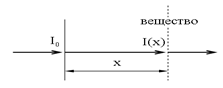

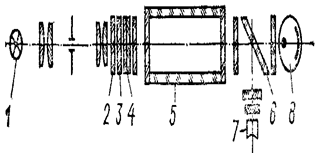

Ларморова частота — угловая частота прецессии магнитного момента, помещенного в магнитное поле. В формуле Ларморова частота учитывается то магнитное поле, которое действует на месте нахождения частицы. Это магнитное поле состоит из внешнего магнитного поля B и других магнитных полей, которые возникают из-за электронной оболочки или химического окружения. — Ларморова частота — Заряд электрона — Вектор магнитной индукции — Масса электрона 59. Блок-схема установки ЯМР. Спектр ЯМР. Химический сдвиг. Магнитно-резонансная томография (МРТ). Применение в медицинской практике. 1-постоянный магнит 2-генератор СВЧ-излучения 3-кювета с поглощающим излучением 4-детектор Индукция магнитного поля постоянного магнита (1) медленно увеличивается и когда выполняется условие резонанса, детектор (4) регистрирует пик поглощения СВЧ-волны. После прекращения действия СВЧ-поля магнитные моменты ядер возвращаются в исходные состояния и ядра отдают поглощённую энергию. Спектр ЯМР: По техническим причинам регистрируется не сам спектр а ег производная по магнитной индукции. В спектре присутствует не одна а несколько линий. Это называется расщепление. Различают тонкое и сверхтонкое расщепление. Тонкое возникает если в атоме несколько неспаренных электронов. Число линий расщепления равно числу неспаренных электронов. По разности расстояния между спектральными линиями можно определить разность между энергетическими подуровнями, т. е. данное расщепление даёт информацию об энергетических состояниях атома. Сверхтонкое возникает в результате взаимодействия неспарненного электрона с ядром атома поэтому даёт информацию о спектре ядра. Первые ЯМР-томографы появились в 80-я годах 20 века. Впоследствии они стали называться просто магнитно-резонансными (МР-томографы). Сегодня в мире насчитывается 25 тыс. МР-томографов. Все МР-томографы используют постоянные магниты. Индукция В магнитного поля которых направлена вдоль тела пациента. МР-томографы работают при температуре близкой к абсолютному нулю, которая достигается из-за большого количества гелия в термостате. Вектор В магнитной составляющей СВЧ-поля направлен перпендикулярно поверхности исследуемого органа. МР-томографы позволяют получать анатомическую структуру всего тела с самым высоким разрешением по сравнению с другими томографами. МР-томографы распознают поражения головного и спинного мозга, нарушения мозгового кровообращения, структуру сосудов, печени, почек и других органов. 60 Линзы, виды линз. Построение изображения в линзах. Фокус линзы и оптическая сила. Формула тонкой линзы. Недостатки оптической системы глаза и физические основы их исправления. Линза - прозрачное тело, ограниченное обычно двумя сферическими поверхностями, которые быть выпуклыми или вогнутыми. Прямая, проходящая через центры этих сфер, называется главной оптической осью линзы (слово главная обычно опускают). Линза, максимальная толщина которой значительно меньше радиусов обеих сферических поверхностей, называется тонкой. Проходя через линзу, световой луч изменяет направление - отклоняется. Если отклонение происходит в сторону оптической оси, то линза называется собирающей, в противном случае линза называется рассеивающей. Любой луч, падающий на собирающую линзу параллельно оптической оси, после преломления проходит через точку оптической оси (F), называемую главным фокусом (рис. 23.6, а). Для рассеивающей линзы через фокус проходит продолжение преломленного луча (рис. 23.6, б). У каждой линзы имеются два фокуса, расположенные по обе ее стороны. Расстояние от фокуса до центра линзы называется главным фокусным расстоянием .  Фокус собирающей (а) и рассеивающей (б) линз Фокус собирающей (а) и рассеивающей (б) линзФокус линзы (F) - точка на главной оптической оси, в которой пересекаются после преломления лучи (или их продолжения), падающие на линзу параллельно главной оптической оси. У любой линзы - два фокуса. Опти́ческая си́ла — величина, характеризующая преломляющую способность осесимметричных линз и центрированных оптических систем из таких линз. Измеряется оптическая сила вдиоптриях (в СИ). Обратно пропорциональна фокусному расстоянию системы: где f - фокусное расстояние линзы. Оптическая сила положительна у собирающих систем и отрицательна в случае рассеивающих. Недостатки оптической системы глаза Близорукость и дальнозоркость К самым распространенным дефектам зрения относятся близорукость (миопия) и дальнозоркость (гиперметропия), связанные с излишней или недостаточной выпуклостью хрусталика. Если хрусталик излишне выпукл, то оптическая сила глаза превышает норму. В этом случае положение заднего фокуса при ненапряженной кольцевой мышце оказывается перед сетчаткой (рис. 24.4, а). Т  акой глаз не может четко видеть удаленные предметы. Даже при небольшой степени миопии дальний предел аккомодации уменьшается до нескольких десятков сантиметров (у нормального глаза он равен бесконечности). Ближний предел аккомодации при этом также уменьшается. Близорукий человек выполняет тонкую работу лучше, чем человек с нормальным зрением. Вот почему среди потомственных ювелиров близорукость обычное явление. Для компенсации близорукости используют очки с рассеивающими линзами. акой глаз не может четко видеть удаленные предметы. Даже при небольшой степени миопии дальний предел аккомодации уменьшается до нескольких десятков сантиметров (у нормального глаза он равен бесконечности). Ближний предел аккомодации при этом также уменьшается. Близорукий человек выполняет тонкую работу лучше, чем человек с нормальным зрением. Вот почему среди потомственных ювелиров близорукость обычное явление. Для компенсации близорукости используют очки с рассеивающими линзами.Если выпуклость хрусталика недостаточна, то оптическая сила глаза меньше нормы. В этом случае положение заднего фокуса при ненапряженной кольцевой мышце оказывается за сетчаткой (рис. 24.4, б). Дальнозоркий глаз может четко видеть удаленные предметы только при напряжении кольцевой мышцы (это быстро утомляет). Ближний предел аккомодации при гиперметропии существенно превышает 25 см. Соответственно возрастает линейный предел разрешения. Человек теряет возможность выполнять тонкую работу. Возникают проблемы и при чтении. Для компенсации дальнозоркости используют очки с собирающими линзами. Очки или контактные линзы лишь компенсируют близорукость и дальнозоркость. Лечение этих недостатков зрения возможно только хирургическим путем. В настоящее время достаточно хорошо отработана методика лечения путем коррекции формы роговицы с помощью лазерного луча. При этом, например, избыточность оптической силы хрусталика (миопия) компенсируют путем уменьшения кривизны роговицы. 61 Оптическая система глаза. Виды биолинз и их характеристики. Редуцированный глаз, схема. Угол зрения. Острота зрения. Глаз человека является оптическим прибором. Глазное яблоко имеет приблизительно шаровидную форму с длиной в осевом направлении в среднем 24-25 мм и содержит светопреломляющий и световоспринимающий аппарат глаза. Глазное яблоко покрыто снаружи плотной белочной оболочкой, или склерой. В передней части склера переходит в твердую прозрачную, несколько более выпуклую роговую оболочку, или роговицу. Преломляющие среды глаза: роговица, влага передней камеры, хрусталик и стекловидное тело – представляют собой центрированную оптическую систему, для которой может быть указано 6 кардинальных точек. Главная ось ОО-системы проходит через геометрические центры роговицы зрачка и хрусталика. В глазе различается еще и зрительная ось О’О’, проходящая через центр хрусталика и желтого пятна и определяющая направление, по которому глаз имеет наивысшую чувствительность. Основное преломление света происходит на внешней поверхности роговицы на границе с воздухом, поэтому роговица имеет наибольшую из всех сред глаза оптическую силу (43 дптр), хрусталик – 18-20 дптр, влага передней камеры и стекловидное тело вместе – 3-5 дптр. Общая оптическая сила глазного яблока (в покое аккомодации) – 63-65 дптр. Просвет зрачка регулируется ВНС: парасимпатическая суживает, симпатическая расширяет. Аккомодационные рефлексы осуществляются с вегетативного ядра (Якубовича, Эддингера, Вестфаля). Задняя камера глаза – хрусталик. Это линза с переменным диаметром, погруженная в прозрачную капсулу, к ней крепятся мышцы и связки. Когда мышцы расслаблены, связки натянуты, хрусталик плоский, оптическая сила D = 19 дптр. Аккомодационный рефлекс не работает; если ближе чем 1 м, тогда хрусталик становится выпуклым, для этого мышцы укорачиваются, натяжение связок уменьшается, D=33 дптр. Для оценки преломляющей способности любой оптической системы используют условную единицу – диоптрию, за 1 дптр принята сила линзы с главным фокусным расстоянием в 1 м. Дптр – величина, обратная фокусному расстоянию F. Для построения изображения предметов на сетчатке и анализа явлений, связанных со зрением, пользуются редуцированным глазом, который рассматривается как однородная сферическая линза. В редуцированном глазу приняты единый усредненный показатель преломления, одна усредненная преломляющая поверхность и одна главная плоскость. Наиболее совершенной моделью является модель Вербитцкого. Имеет радиус передней преломляющей поверхности r 6,8 мм, радиус сферы R = 10,2 мм, и длину по оси 23,4 мм. Показатель преломления n = 1,4. D линзы = 63 дптр. Оптический центр О линзы находится на расстоянии 6,8 мм от вершины передней преломляющей поверхности и главный фокус F на расстоянии 16 мм от оптического центра. Угол зрения – это угол между лучами, идущими от крайних точек предмета через узловую (оптический центр глаза). Величина изображения на сетчатке прямо пропорциональна углу зрения. tg(бета) = B/L Угловой предел разрешения – это наименьший угол зрения, при котором человеческий глаз еще может различать 2 точки по отдельности (25 см). В офтальмологии способность глаза к дальней аккомодации характеризуют остротой зрения. Остроту зрения для нормального глаза принимают за единицу. Острота зрения равна отношению минимального углового размера символа, распознаваемого нормальным глазом к угловому размеру символа, распознаваемого пациентом. Редуцированный глаз Редуцированный глаз является упрощенной моделью реального глаза. Он оптическую систему нормального глаза человека. Редуцированный глаз представлен единственной линзой . В редуцированном глазе все преломляющие поверхности реального глаза суммируются алгебраически, формируя единственную преломляющую поверхность. Общая преломляющая способность сред составляет почти 59 диоптрий, когда линза аккомодирована на зрение отдаленных объектов. Центральная точка редуцированного глаза лежит впереди сетчатки на 17 миллиметров. Луч из любой точки объекта приходит в редуцированный глаз и проходит через центральную точку без преломления. Острота зрения Способность человеческого глаза ясно видеть мелкие детали ограничена. Нормальный глаз может различать различные точечные источники света, расположенные на расстоянии 25 секунд дуги. Лучи с меньшим угловым разделением не могут быть различены. Это означает, что человек с нормальной остротой зрения может различить две точки света на расстоянии 10 метров, если они друг от друга находятся на расстоянии 2 миллиметра. Два предмета, имеющие разные размеры, могут дать на сетчатке изображения одной и той же величины. Это бывает в том случае, когда углы между лучами, идущими от краёв предметов к центру хрусталика, равны между собой. Этот угол называется углом зрения и определяет видимые глазом размеры предметов. Чем больше угол зрения, тем большим виден предмет, и наоборот. Один и тот же предмет может быть виден глазу под различными углами зрения. Глаз имеет 2 отдела: светопроводящий и световоспринимающий. Светопроводящий отдел составляют: роговица, влага передней камеры, хрусталик и стекловидное тело. Световоспринимающим отделом является сетчатка. Оптическую систему глаза составляют роговица, водянистая влага, хрусталик и стекловидное тело. Стекловидное тело обладает показателем преломления, отличным от единицы. Вследствие этого фокусные расстояния оптической системы глаза во внешнем пространстве и внутри глаза неодинаковы. Оптическая сила(диоптриях) глаза вычисляется как обратное фокусное расстояние:, Эф = 1 делить на эф маленькую где эф маленькая – это заднее фокусное расстояние глаза(в метрах) 62 Морфо-функциональные слои сетчатки глаза. Первичные механизмы свето- и цветовосприятия. Понятие о "первичных зрительных образах". Сетчатка – это светочувствительный слой, воспринимающий свет и преобразующий его в нервные импульсы. Представляет собой разветвление зрительного нерва с нервными окончаниями в виде палочек и колбочек. Микроскопически в сетчатке различают слои: - пигментный эпителий поглощает и трансформирует лучи света, устраняя их дифференциальное рассеивание внутри глаза. - слой палочек и колбочек – 1 нейрон сетчатки. Палочки – правильные цилиндрические образования (120 млн), не воспринимают различия в цвете и мелкие детали, но высокочувствительны к слабому свету в сумерках и ночью. Содержат родопсин. Колбочки имеют форму бутылки (10 млн), содержат йодопсин. Служат для восприятия мелких деталей и различения света. Палочки и колбочки неравномерно распределены. В центральной части сетчатки преобладают колбочки, по краям – палочки. - слой биполярных клеток – 2 нейрон сетчатки - слой ганглиозных клеток – 3 нейрон сетчатки - слой нервных волокон состоит из осевых цилиндрических ганглиозных клеток, которые образуют зрительный нерв. - внутренняя пограничная мембрана покрывает все глазное дно и отделяет сетчатку от стекловидного тела. Физиологическое значение сетчатки определяется ее световоспринимающей и светопроводящей функцией. Трансформация световой энергии осуществляется благодаря сложному фотохимическому процессу, сопровождающемуся распадом фотореагентов с последующем восстановлением при участии витамина А и др. веществ. Фоторецепторы самого глубокого слоя сетчатки воспринимают свет и передают импульсы на ганглиозные клетки. Их аксоны проходят по поверхности сетчатки и собираются в пучок у слепого пятна, образуя волокна зрительного нерва. Позади рецепторов находится слой клеток, содержащих черный пигмент меланин, который поглощает свет, прошедший через сетчатку, не давая ему отражаться назад и рассеиваться внутри. 63.Свет, физическая природа. Основные фотометрические характеристики: световой поток, сила света, освещённость и единицы их измерения. Устройство, назначение и принцип работы люксметра. Освещенность-это отношение светового потока,падающего на данную поверхность, к величине этой поверхности, Е = Ф делить на С(английскую) если лучи падают под углом к поверхности, то Е= Cила тока косинус альфа делить на эр большую английскую в квадрате. Таким образом, освещенность поверхности, создаваемая точечным источником света пропорциональна силе света и косинусу угла падения света на эту поверхность и обратно пропорциональна квадрату расстояния до поверхности. Ед.измерения освещенности применяется Люкс. Люкс-это освещенность поверхности площадью 1 квадратный метр световым потоком в 1 люмен, падающим перпендикулярно к поверхности. Световым потоком Ф(русская) называется произведение мощности излучения на коэффициент видности. Ф = даблю умножить на В(англ.) Сила света — это световой поток, распространяющийся внутри телесного угла, равного 1 стерадиану. Сила света измеряется световым потоком, создаваемым точечным источником света в единичном телесном угле. I = Ф делить на В. Ед.измерения силы света принята Кандела.(Кд) Кандела- сила света, испускаемого с поверхности площадью 1 деленная на 60000 квадратных метров полного излучателя в перпендикулярном направлении при температуре излучателя, равной температуре затвердевания платины при давлении 101325 паскаль. Световой поток - количество излучаемой энергии, протекающей через единицу площади за единицу времени.Ед. светового потока является Люмен. Люмен — световой поток, излучаемый точечным источником в телесном угле 1 стерадиана при силе света 1 Кд. Устройство люксметра. Люксметр состоит из измерительного устройства и фотоэлемента с насадками. Прибор имеет 2 шкалы от 0 до 100 и от 0 до 30. На каждой шкале точками отмечено начало диапазона измерений: на шкале от 0 до 100 точка находится над отметкой 20, на шкале от 0 до 30 точка находится над отметкой 5. Имеется корректор для установки стрелки в нулевое положение. Селеновый фотоэлемент находится в пластмассовом корпусе и присоединяется к измерителю шнуром. Светочувствительная поверхность фотоэлемента составляет около 30 квадратных сантиметров. Для уменьшения косинусной погрешности применяется насадка на фотоэлемент, состоящая из полусферы, выполненной из белой светорассеивающей 64. Физическая природа света. Поглощение света. Закон Бугера. Закон Бугера- Бера. Коэффициент светопропускания, оптическая плотность вещества. Фотоэлектроколориметрия: принцип метода, применение. Оптическая схема прибора. Свет представляет собой электромагнитное излучение, связанное с флуктуацией электрического и магнитного полей. Иными словами, свет — это энергия. Свет имеет двойственную природу, обладая свойствами волны и частицы. Корпус¬кулы света, называемые фотонами, излучаются источником света в виде волн, распространяющихся с постоянной скоростью порядка 300 ООО км/с. Аналогич¬но морским волнам световые волны имеют гребни и впадины. Поэтому в качестве характеристики световых волн используют длину ваты — расстояние между двумя гребнями (единица измерения — метры или ангстремы, равные 1О*8 м), и амплитуду, определяемую как расстояние между гребнем и впадиной. Разные длины волны воспринимаются нами как разные цвета: свет с большой длиной волны будет красным, а с маленькой — синим или фиолетовым. В случае если свет состоит из волн разной длины (например, белый цвет содержит все длины волн), то наш глаз смешивает разные длины волн в одну, получая таким об¬разом один результирующий цвет. Поглощение света – ослабление интенсивности света при прохождении через любое вещество вследствие превращения световой энергии в другие виды энергии. Световая волна, проходя через вещество, возбуждает колебания электронов. Ускоренно движущиеся электроны излучают электромагнитные волны. Эти вторичные волны имеют ту же частоту, что и частота падающей волны. В однородной среде результат интерференции всех вторичных волн между собой и с падающей на вещество волной отличен от нуля только в одном направлении - в направлении распространения преломленной волны. Скорость распространения результирующей волны в среде становиться меньше скорости света в вакууме, так объясняется возникновение показателя преломления.Причина поглощения света, т.е. перехода энергии световой волны в тепловую энергию, следующая. Атомы вещества, внутри которых происходят вызванные световой волной колебания электронов, участвуют в хаотическом тепловом движении и сталкиваются друг с другом. При каждом столкновении энергия колебательного движения электронов переходит в энергию теплового движения атомов - происходит поглощение света. Закон Бугера: Как показывает опыт интенсивность света при прохождении через вещество убывает по экспоненциальному закону:  I0 - интенсивность света на входе в поглощающий слой вещества толщиной x, α - коэффициент поглощения, зависящий от длины волны (частоты) света. Закон Бугера-Бера: закон поглощения света согласно которому светопоглощение пропорционально толщине поглощающей среды и концентрации поглощающего вещества. Коэф. светопропускания – отношение потока излучения, прошедшего сквозь данное тело или раствор к потоку излучения упавшего на это тело. Оптическая плотность-безразмерная величина, характеризующая степень погашения света, прошедшего через слой материала. Равна десятичному логарифму отношения интенсивности падающего света к интенсивности прошедшего. Фотоэлектроколориметрия — общее название методов определения концентрации веществ в растворе с помощью фотоэлектроколориметров. ФЭК метод более объективный по сравнению с визуальной колориметрией и может давать более точные результаты. Для определения применяются ФЭК различных марок. Принцип работы ФЭК следующий: световой поток проходя через окрашенную жидкость частично поглощается. Остальная часть светового потока попадает на фотоэлемент. В котором возникает электрический ток, регистрирующийся с помощью амперметра. Чем больше концентрация раствора, тем больше его оптическая плотность и тем больше степень поглощения света и следовательно тем меньше сила возникающего потока. Фотоэлектроколориметрический метод применяется для определения оптической плотности и коэффициентов пропускания окрашенных растворов. Фотоэлектроколориметры удобно применять при титровании сильноокрашенных растворов, когда визуальное наблюдение перехода окраски индикатора затруднено. В этих случаях установление точки эквивалентности фотоэлектрическим путем значительно точнее, а также в тех случаях, когда конечная точка титрования отмечается слабо заметным ослаблением или усилением окраски титруемого вещества .  1-источник света2-теплозащитный светофильтр3-нейтральный светофильтр4-цветной светофильтр 5-кювета с исследуемым раствором или раствором для сравнения6-пластина, которая делит световой поток на два7-фотодиод8-фотоэлемент.Свет от источника света (1) проходит через систему линз (2, 3, 4) и попадает в кювету (5), попадает на пластину (6) которая делит пучок света на 2: 10% света направляется на фотодиод (7), а 90% на фотоэлемент (8). |