1. Краткая история развития психологической науки

Скачать 48.56 Kb. Скачать 48.56 Kb.

|

|

1.Краткая история развития психологической науки. Истоки психологического знания лежат в античной философии. Этапы развития психологии как науки: 1)до начала XVIII века психология развивалась как наука о душе в рамках древней философии.(Демокрит, Платон, Аристотель) 2)психология как наука о сознании, относится к "эпохе Нового времени" (сер.XVII – сер. XIX вв.). В это время на формирование западной психологической мысли большое влияние оказали работы Рене Декарта (1596 – 1650) 3)становление психологии как самостоятельной экспериментальной науки, относится к 60-70-м годам XIX века. Основателем экспериментальной психологии является Вильгельм Вундт (1832 – 1920). 2. Предмет и задачи общей психологии. Принципы и структура. Психология-наука изучающая объективные закономерности, проявления и механизмы психики. Задачи психологии: -качественное изучение психических явлений; -анализ формирования и развития психических явлений; -изучение физиологических механизмов психических явлений; -содействие планомерного внедрения психических знаний в жизнь и деятельность людей. Принципы: -детерминизм; -единство сознания и деятельности; -развитие психики. Структура: -социально психологическая; -возрастная психология; -психология управления; -инженерная психология (человек и техника); -психология труда; -конфликтология. 3. Понятие о психике и сознании. Структура сознания. Психика-особое св-во высокоорганизованной материи является формой отражения субъектом объективной реальности. Только человеку присуще высшая форма психического отражения –это сознание. Основные функции: -отражение; -управление и регуляции поведением и деятельностью. Психические явления делятся на: 1)психическое состояние и 2)психические свойства(темперамент, характер, способности). Психические процессы делятся на:1)эмоциональные; 2)познавательные(память, мышление, воображение); 3)волевые. 4.Методы исследования в современной психологии. Выделяют четыре группы методов познания психологических явлений : -Организационные методы: 1) сравнительный метод (разделение на группы по возрастам, форме деятельности и т. д.); 2) лонгитюдный метод (обследования одних и тех же лиц в течение длительного времени); 3) комплексный метод (в исследовании объекта участвуют представители разных наук). -Эмпирические методы: 1) наблюдение и самонаблюдение; 2) экспериментальные методы; 3) психодиагностические методы (тесты, анкеты, опросники, социометрия, интервью, беседа); 4) анализ продуктов деятельности; 5) биографические методы. -Методы обработки данных: 1) количественный (статистический); 2) качественный (анализ). -Интерпретационные методы: 1)генетический метод (анализ развития с выделением отдельных фаз, стадий, критических моментов); 2) структурный метод (установление структурных связей между всеми характеристиками личности). Основные методы психологии. Наблюдение. Метод научно объясняет причины психологического явления, и проводится в естественной ситуации по программе, в которой перечислены ожидаемые действия и реакции наблюдаемых с фиксацией частоты их появления. Эксперимент — вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания условий, в которых выявляется тот или иной психологический факт. 5. Понятие личности в психологии. Личность-это иерархическая структура собственных взглядов и отношений к внешнему виду, и собственных требований к себе, оценок и самооценок в стабильных свойствах и отношениях, делающих ее относительно устойчивой и независимой от воздействия среды, чуждых собственных моральных норм и убеждений. Формирование личности – процесс и результат развития под влиянием врожденных особенностей, социальных условий, в зависимости от своего отношения к этим условиям и от самого себя. Личность-это человек взятый в системе таких характеристик которые социально-обусловлены, проявляются в общественных связях и отношениях, являются устойчивыми, определяют нравственные поступки имеющие существенное значение для самого себя и для окружающих. Личность – это индивид обладающий развитым самосознанием и включенный в общественный процесс. Сущ-ют 2 критерия формирования личности: -если способен преодолевать побуждения; -если сформирована способность сознательного руководства своими действиями и поступками. Стадии социализации: 1) Первичная (от рождения до подросткового возраста); 2)Стадии индивидуализации; 3)Интеграция; 4)Трудовая; 5)Послетрудовая. 6.Структура личности по К.Платонову.

7.Психоаналитическая теория З.Фрейда.

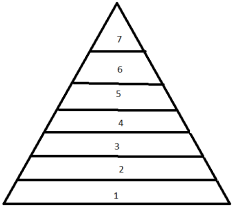

Эго подчиняется реальности. Супер Эго –моральным принципам. 8. Гуманистическая теория А. Маслоу.

Маслоу выделил две глобальные мотивации: -дефицитные; -мотивы роста. Самоактуализауия - процесс самоусовершен- ствования. 9.Источники активности. Движущие силы развития личности. Под движущими силами развития личности понимают потребности самого ребенка, его мотивацию, внешние стимулы деятельности и общения, цели и задачи, которые ставят взрослые в обучении и воспитании детей. Одним из важных моментов движущей силы является мотивация. Она выполняет несколько функций: -побуждает поведение; -направляет и организует его; -придает ему личностный смысл и значимость Активность живых существ - один из главных и необходимых проявлений жизни, внутренняя побудительная сила, направленная на удовлетворение потребностей организма. У человека толчком к активности является ее сознательные и целенаправленные стремления. Источником активности личности является ее органические и духовные потребности - в пище, одежде, знаниях, труда. Потребность - это требование, которое обнаруживает зависимость человека от определенных условий, необходимых для его жизни и деятельности Потребности всегда отражают устойчивые жизненно важные зависимости организма от среды. 10. Оценка и самооценка личности, их роль в формировании личности. Самооценка — оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. От самооценки зависят взаимоотношения человека с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к успехам и неудачам. Тем самым самооценка влияет на эффективность деятельности человека и дальнейшее развитие его личности. Самооценка. тесно связана с уровнем притязаний человека, т. е. степенью трудности целей, которые он ставит перед собой. Расхождение между притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он начинает неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным (возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и др.) Самооценка бывает: -завышенной, -адекватной, -заниженной. Функции самооценки: 1)Регуляторная, на основе к-й происходит решение задач личностного выбора. 2)Защитная, обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности. 3)Функция развития, где самооценка явл-ся толчком к развитию личности. 11. Социализация личности. Социальный контроль. Социализация личности-это процесс вхождения каждого индивида в социальную структуру, в результате которого происходят изменения в самой структуре общества и в структуре каждой личности. Существует 3 основные фазы: -1-я фаза заключается в освоении социальных ценностей и норм, в результате чего личность учится соответствовать всему обществу. -2-я фаза закл-ся в стремлении личности к собственной персонализации, самоактуализации и определенном воздействии на других членов общества. -3-я фаза закл-ся в интеграции каждого человека в определенную группу, где он раскрывает собственные свойства и возможности. Стадии социализации : -дотрудовая; -трудовая; -после трудовая. Этапы социализации: -первичная социализация(от рождения до становления личности); -вторичная социализация(происходит перестройка личности в период зрелости и пребывания в социуме). Соц-ый контроль-представляет собой совокупность ценностей и норм общества, а также санкции принуждают к саблюдению этих норм и ценностей.Состоит из 2-х элементов: социальных норм и санкций. 12.Особенности ощущений и восприятий. Ощущение-основной источник знаний к внешнему миру.1-ое необходимое условие для возникновения ощущений это физическое впечатление. Сила ощущений зависит от интенсивности вызвавшего раздражителя,а так же восприимчивости сознания по отношению к внешнему миру. Классификация:

К закономерностям о щущений относятся пороги чувствительности, адаптация, взаимодействие, контраст, синестезия. Основные свойства восприятия - предметность, целостность, структурность, константность и осмысленность. Предметность восприятия проявляется в соотношении сведений об объектах с самими объектами как носителями определенной информации. Целостность. Св-во восприятия состоящее в том, что всякий объект воспринимается как устойчивое системное целое.. Осмысление воспринято зависит от опыта и знаний личности. Константность восприятия заключается в том, что форма, размер, цвет предметов воспринимаются более или менее стереотипно, независимо от условий, при которых предмет воспринимается. Цвет каменного угля воспринимается как черный, хотя на солнце он кажется желтоватым. Восприятие бывает первичным и вторичным, произвольным (управляемым) и нет, личным и социальным. Первичное и вторичное восприятие Первичное восприятие формирует образ, картину ситуации на основе обработки ощущений от органов чувств. Другое название первичного восприятия - внешние чувства. Вторичное восприятие создает представление о происходящем на основе самой разнообразной информации, включая не только собственные ощущения, но и воспоминания, фантазии, рассказы окружающих Произвольность (управляемость) восприятияКак правило, первичное восприятие полностью непроизвольная функция. Научиться воспринимать либо не воспринимать что-либо теоретически можно, практически очень сложно и мало когда востребовано. 13. Память и представления в деятельности человека. Развитие памяти. Существуют следующие тории:

Основные процессы памяти:

Виды памяти:

По продолжительности сохранения информации:

Бывает: произвольная и непроизвольная. 14. Характеристика мышления. Логические формы и виды мыслительного процесса. Техническое мышление. Мышление-это социально обусловленный, неразрывно связанный с речью психический процесс обобщенного отражения действительности, познание отношений и закономерных связей между предметами и явлениями окружающего мира. Виды мышления:

Формы мышления:

Техническое мышление- один из видов мышления, различаемых по признакам предметной области деятельности . Выделяют в связи с тем, что задачи, возникающие перед людьми, занятыми в области техники (ее проектирования, изготовления, обслуживания, ремонта и др.) имеют некоторую специфику по сравнению сзадачами, решаемыми в др. сферах деятельности. Эта специфика относится к содержанию представлений,идей 15. Операции мышления. Интеллектуальные особенности личности. Операции мышления

Под интеллектом подразумевается система всех познавательных способностей индивида: ощущения, восприятия, памяти, представления, мышления, воображения, внимания. Структура интеллектуальных способностей: 1. Задатки – основы способностей, заложенные на генетическом уровне. 2. Общие способности, одинаковым образом проявляющиеся в различных видах человеческой деятельности (обучаемость, внимательность, память, воображения, роль, работоспособность). 3. Специальные способности, проявляющиеся при определенных видах деятельности (музыкальные, математические, организационные и др.). 4. Групповые способности, которые группируются и развиваются на базе задатков, общих и специальных. 5. Профессиональные способности, проявляющиеся в процессе выбора профессии и развития трудовой деятельности. 16. Воображение и техническое творчество. Речь. Внимание. Воображе́ние — способность сознания создавать образы, представления, идеи и манипулировать ими. Виды:

Процессы воображения имеют аналитическо-синтетический характер. Можно выделить приемы:

Функции:1.Представление действительности в образах;2.Регулирование эмоционального состояния;3.Произвольная регуляция познавательных процессов;4.Формирование внутреннего плана действий;5.Планирование и программирование действий. Внимание — избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. Внимание не является психическим процессом. ВИДЫ:

Свойства внимания:

17. Эмоционально-волевая сфера личности. Воля-способность самостоятельно выполнять какие-то действия. Функции:

Виды волевых действий:

Волевые качества: - мужество,- настойчивость,- выдержка,- самостоятельность,- дисциплина и т.д. Факторы препятствующие формированию воли: избалованность и подавленность волей родителей. Формула эмоций: Э=П*(С-Н), где: Э- эмоция, её степень и качество, П- сила и качество актуальной потребности, (С-Н)-оценка вероятности (возможности удовлетворения потребности ), С- информация которой реально располагает субъект, Н- информация о средствах, необходимая для удовлетворения потребности. 18.Классификация темпераментов и их психологическая характеристика. Под темпераментом следует понимать индивидуально своеобразные свойства психики, определяющие динамику психической деятельности человека, которые одинаково проявляются в разнообразной деятельности независимо от ее содержания, целей, мотивов, остаются постоянными в зрелом возрасте и в своей взаимной связи характеризуют тип темперамента. Конкретные проявления типа темперамента многообразны. Они не только заметны во внешней манере поведения, но словно пронизывают все стороны психики, существенно проявляясь в познавательной деятельности, сфере чувств, побуждения и действиях человека, а также в характере умственной работы, особенностях речи и т. п. САНГВИНИК. Человек с повышенной реактивностью, но при этом активность и реактивность у него уравновешены. Он живо, возбужденно откликается на все, что привлекает его внимание, обладает живой мимикой и выразительными движениями. По незначительному поводу он хохочет, а несущественный факт может его рассердить. По его лицу легко угадать его настроение, отношение к предмету или человеку. У него высокий порог чувствительности, поэтому он не замечает очень слабых звуков и световых раздражителей. Сангвиник легко сходится с новыми людьми, быстро привыкает к новым требованиям и обстановке. У сангвиника чувства легко возникают, легко сменяются. ХОЛЕРИК. Как и сангвиник отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и активностью. Но у холерика реактивность явно преобладает над активностью, поэтому он необуздан, несдержан, нетерпелив. Вспыльчив. Он менее пластичен и более инертен. Чем сангвиник. ФЛЕГМАТИК обладает высокой активностью, значительно преобладающей над малой реактивностью, малой чувствительностью и эмоциональностью. Его трудно рассмешить и опечалить - когда вокруг громко смеются, он может оставаться невозмутимым. При больших неприятностях остается спокойным.Обычно у него бедная мимика, движения невыразительны и замедлены, так же, как речь. Он ненаходчив, с трудом переключает внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и привычки. При этом он энергичен и работоспособен. Отличается терпеливостью, выдержкой, самообладанием. МЕЛАНХОЛИК Человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью. Повышенная чувствительность при большой инертности приводит к тому, что незначительный повод может вызвать у него слезы, он чрезмерно обидчив, болезненно чувствителен. Мимика и движения его невыразительны, голос тихий, движения бедны.Обычно он неуверен в себе, робок, малейшая трудность заставляет его опускать руки. Меланхолик неэнергичен, ненастойчив, легко утомляется и мало работоспособен. Ему присущее легко отвлекаемое и неустойчивое внимание и замедленный темп всех психических процессов. 19 Понятие и структура характераХарактер -- это подструктура личности, которая образуется индивидуально своеобразной совокупностью устойчивых личностных особенностей, выражает её отношение к действительности и обуславливает типичный для данной личности способ поведения. Характер всегда многогранен. Его определяет совокупность черт, качеств личности. Все эти черты, или качества, личности можно условно разделить на несколько групп.В каждую группу входят позитивные и негативные качества. Выделяют группу черт, в которых проявляется отношение человека к окружающим его людям и к обществу в целом. Позитивными качествами, которые входят в эту группу, являются коллективизм, общительность, чуткость, преданность, доброта, честность, правдивость, искренность и др., отрицательными -- эгоизм, черствость, лживость, лицемерие и т. д. Следующая группа включает черты характера, в которых выражаются отношение человека к самому себе, самооценка личности. В зависимости от самооценки личность может быть довольна собой или осуждать себя, соглашаться с собой или находиться в состоянии внутренней борьбы. Позитивными чертами характера являются уверенность в себе, реалистичная самооценка, к отрицательным относятся неадекватно завышенная самооценка, излишняя строгость к себе, недооценка себя, неуверенность в своих силах, застенчивость. Структура характера обнаруживается в закономерной зависимости между отдельными его чертами. Например, У. Шелдон в процессе исследований установил, что если человек обнаруживает любовь к комфорту, то с большой вероятностью будет отличаться хорошим аппетитом, приветливостью, контактностью, жаждой похвалы и одобрения. Если человек трусоват, то ему не свойственны решительность и самостоятельность в принятии решений, характерные для инициативных людей, поскольку принятие решений предполагает личную ответственность.Закономерно сочетающиеся черты характера образуют цельную структуру. Цельный характер -- характер, в котором преобладают положительные связи между чертами.Однако в жизни часто встречаются противоречивые характеры. Противоречивый характер (дискордантный) - характер, в котором есть черты, которые противоречат друг другу и обусловливают разные формы поведения в похожих ситуациях. 20.Понятие способностей и их присхождения. Способности — это система качств личности, позволяющая успешно выполнять определенные виды деятельности. Например, способность к математике, музыке, технике и т.д. Способности человека обнаруживаются только в деятельности, причем лишь в той, которая не может осуществляться без наличия соответствующих способностей. Способности — это продукт общественно-исторической практики человека, результат взаимодействия биологических и социальных факторов. Природными предпосылками способностей являются задатки. Задатки — это врожденные анатомо-физиологические особенности человеческого организма, его нервной системы, органов чувств и т.д., составляющие природную основу формирования способностей. По уровню развития способности бывают: - одаренность - талант - гениальность Выделяют также следующие способности: - общие - специальные - профессиональные - творческие 21-22.Деятельность Деятельность — динамическая система взаимодействий субъекта с миром, в процессе которых происходят возникновение и воплощение в объекте психического образа и реализация опосредованных им отношений субъекта в предметной действительности. Деятельность — внутренняя (психическая) и внешняя (физическая) активность человека, регулируемая сознаваемой целью. Структура деятельности. Состоит из нескольких уровней: • психофизиологические функции; • операции; • действия; • деятельности особенные, или особые виды деятельности. В деятельности выделяют движения и действия. Действие — каждый относительно законченный элемент деятельности, направленный на выполнение одной простой текущей задачи. Выполнение движения контролируется и корректируется сопоставлением его результатов с конечной целью действия. Выполнение предметного действия не ограничивается осуществлением определенной системы движений. Оно включает сенсорный контроль и корректировку движений в соответствии с их текущими результатами и свойствами объектов действия. В отношении человека с другими людьми осуществляется его деятельность, т.е. в ней выражается личность человека и одновременно она формирует его личность. Возникновение видов деятельности у человека представляет длительный процесс. В течение первого года на основе развития исследовательского поведения ребенок узнает и знакомится с миром. Затем начинается практическое поведение. Далее развивается коммуникативное поведение — средство, благодаря которому ребенок может удовлетворить свои потребности и желания. Виды деятельности: 1) игра. Связь игровой деятельности с энергетическим обменом организма объясняет возникновение побуждений к игре. Особенность игрового поведения — его целью является сама «деятельность», а не практические результаты, которые достигаются с ее помощью. У ребенка игра — форма реализации активности, т.е. она доставляет ему удовольствие; 2) учение. Научение, или освоение опыта — главный фактор развития ребенка. Деятельность направлена на усвоение определенной информации, форм поведения, но учение возможно только тогда, когда человек сам нацелен на усвоение определенных знаний, умений, навыков; 3) труд — деятельность, направленная на производство определенных общественно-полезных продуктов — материальных или идеальных. Трудовая деятельность человека — видовое поведение, которое обеспечивает его выживание, использование им сил и веществ природы. Основные характеристики деятельности — предметность и субъектность. В развитой форме предметность свойственна лишь человеческой деятельности. Проявляется в социальной обусловленности деятельности человека, в ее связи со значениями, в понятиях языка, в ценностях, в ролях и социальных нормах. Субъектность деятельности выражается в обусловленности психического образа прошлым опытом, потребностями, установками, эмоциями, целями и мотивами, определяющими направленность и избирательность деятельности. д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||