Культурный ландшафт-эволюция взглядов и концепций. Современные п. 1 Культурный ландшафт эволюция взглядов и концепций 3 2 Современные проблемы высокогорных ландшафтов 17

Скачать 0.5 Mb. Скачать 0.5 Mb.

|

|

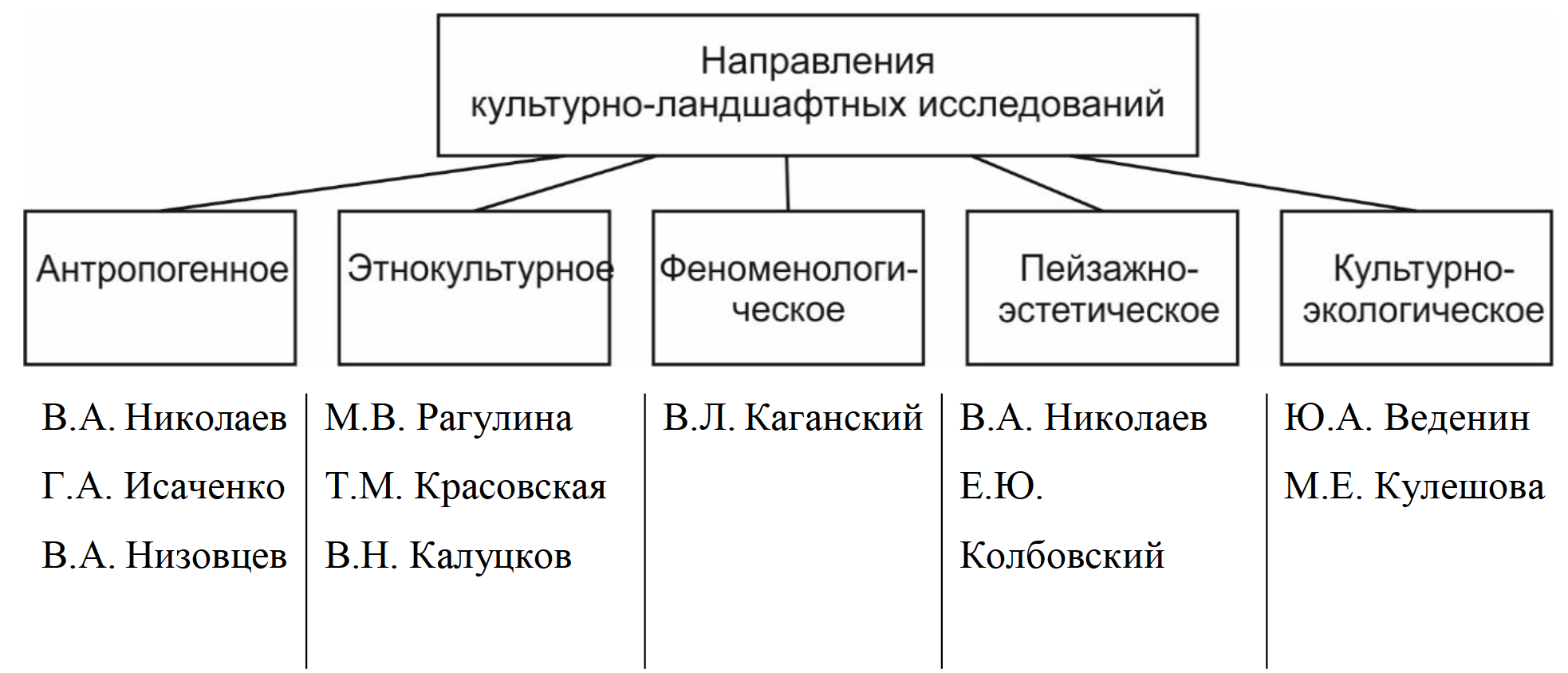

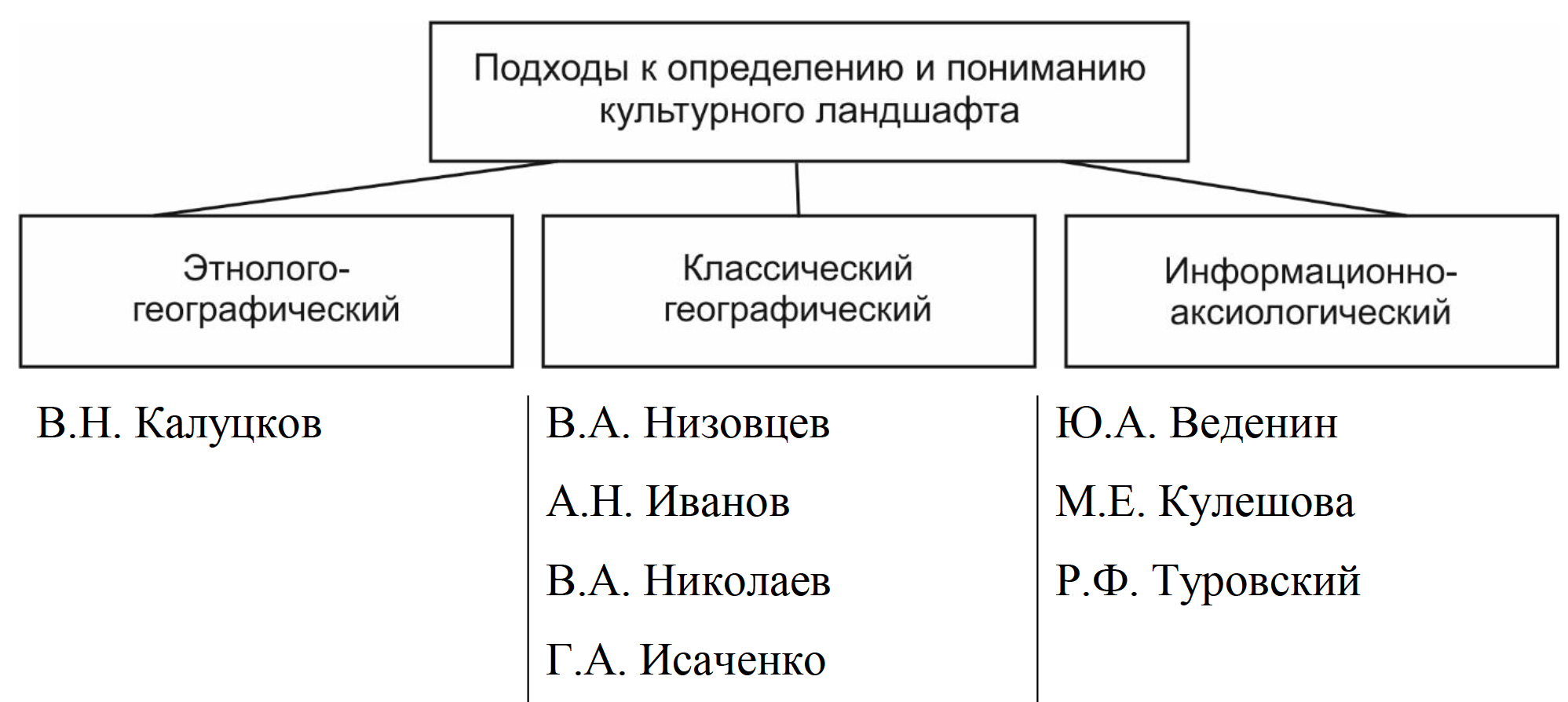

Содержание Введение 2 1 Культурный ландшафт: эволюция взглядов и концепций 3 2 Современные проблемы высокогорных ландшафтов 17 Заключение 28 Список литературы 30 ВведениеПредставленная работа посвящена изучению двух вопросов географии и ландшафтоведения: эволюция взглядов и концепций культурного ландшафта и современные проблемы высокогорных ландшафтов. В рамках раскрытия первого вопроса, исследуется развитие концепции культурного ландшафта, её современное междисциплинарное состояние; возможность развития данной концепции в рамках философского аксиологического подхода, рассмотрения экологического потенциала культурного ландшафта как историко-культурного наследия. При ответе на второй вопрос анализируются закономерности пространственной дифференциации высокогорных ландшафтов Восточного Кавказа, выявлены особенности их распространения, дана оценка ландшафтного разнообразия. В высокогорных системах происходит интенсивное развитие деградациоиных процессов, что может привести к полной потере почвенного покрова и образованию бедлендов. Поэтому изучение современного состояния высокогорных ландшафтов и распространенных там почв является актуальной задачей. В представленной работе дана характеристика высокогорных ландшафтов, определены такие важнейшие показатели плодородия распространенных там почв, как содержание гумуса, валового азота и фосфора, сумма обменных оснований и pH. Определены также такие физические показатели пастбищных почв, как плотность, водопроницаемость и общая пористость. Выявлено, что в основном процессы деградации в этой зоне связаны с антропогенной деятельностью, прежде всего нерациональным использованием пастбищ, перевыпасом. В заключении даны рекомендации по предотвращению дальнейшего ухудшения почв высокогорных ландшафтов, снижению продуктивности произрастающих на них ценозов. 1 Культурный ландшафт: эволюция взглядов и концепцийВ начале XX века концепция культурного ландшафта практически одновременно стала развиваться в географических школах России, Западной Европы и США. Предпосылкой развития культурно-ландшафтных исследований принято считать активное развитие антропогеографии в конце XIX – начале XX вв. [Стрелецкий, 2008]. Работы немецкого географа О. Шлютера, основателя концепции культурного ландшафта, послужили опорой для дальнейшего развития по изучению культурных ландшафтов как в Германии, так и за ее пределами. В своих работах немецкий географ рассматривает культурный ландшафт как материальное единство природных и культурных объектов, доступных восприятию человека [Schlutter, 1920]. В современном немецком ландшафтоведении сформировались четыре основные парадигмы: сциентистская (ориентирована на материальные проявления деятельности человека в ландшафте, неприятие символических аспектов, духовной культуры), виталистическая (рассматривает ландшафт, который проходит стадии развития: рождается, живет и умирает), феноменологическая (рассматривает ландшафт как пространство смыслов) и перцепционную (внимание уделяется описанию отдельных местностей и мест, старинных германских городов) [Калуцков, 2000]. Возникновение англо-американской школы культурно-ландшафтных исследований связано с именем К. Зауэра. Особое внимание К. Зауэр обращал на культуру этносов, что позволило ему выделить индейские, мормонские, пионерные американские культурные ландшафты. По мнению К. Зауэра, культурный ландшафт – это результат (индикатор) контакта природного ареала (посредника) и культуры (действующего начала) [Sauer, 1925]. Особенностью изучения культурного ландшафта, с позиции К. Зауэра, является структурно-морфологический подход, который рассматривает элементы культурного ландшафта в физическом пространстве (население и его плотность, жилая застройка и ее планировка и т.д.). Помимо структурно-морфологического исследовательского направления в англо-американской школе развиваются еще четыре: ландшафтно-символическое, ландшафтно-искусствоведческое, гендерное и экзистенциальное, при практическом отсутствии природного ландшафтоведения [Дегтева, 1997]. Ландшафтно-символическое направление учитывает ценностные установки и предпочтения тех людей, которые сформировали данный ландшафт, а также тех, кто располагает образами данного ландшафта (краеведов – носителей истории края). Ландшафтный символизм акцентирует внимание на этнокультурное разнообразие стран [Калуцков, 2000]. Ландшафтно-искусствоведческое основывается на исследованиях восприятия произведений ландшафтной живописи как источников географической информации. Гендерное направление изучения ландшафта ведется сквозь призму мужского и женского начал. Экзистенциальное направление отражает суть культурного ландшафта, позволяя внести чувственность, вовлеченность человека в пространство и место, где он живет [Cjsgrove, 1985]. Данное направление рассматривает культурный ландшафт как единство людей и окружающей их среды, как пространство тех, кто живет и работает на его территории, при этом культурные ландшафты подвергаются изменениям, так как они являются выражением желания сообщества людей [Jackson, 1979]. Ландшафт (пейзаж) во французской науке воспринимается как сложный феномен, который требует междисциплинарного исследования с привлечением представителей различных специальностей (географии, этнографии, истории, археологии, архитектуры, социологии, философии и др.) [Калуцков, 2000]. Исследования проводятся тремя подходами: анализ эволюции пейзажа (выявление состояний пейзажей, идентификация фаз их трансформации, объяснение ведущих факторов динамики пейзажей), исследование восприятия пейзажей (литературное описание пейзажей; пейзаж, связанный с самоидентификацией нации; пейзаж, связанный с символом страны, региона и т.д.), взаимосвязь пейзажа и ландшафтного планирования (учет особенностей пейзажа в ландшафтном планировании) [Фролова, 1996]. Разработка проблематики культурного ландшафта в российской географии стала активно осуществляться только начиная с 1990-х годов, в то время как в западной географии на протяжении всего ХХ века ландшафтная концепция являлась одной из самых востребованных и продуктивных. В становлении концепции культурного ландшафта в России исследователи выделяют три этапа: антропогеографический, антропогенный, современный гуманитарный [Калуцков, 2008]. Развиваясь сопряженно с концепцией культурного ландшафта, этнокультурный подход также прошел этапы формирования, которые можно определить как общегеографический (начало XX века – 1920 г.), этап разобщенных этногеографических исследований (с 1920 г. по 1990 г.) и культурно-географический (с 1990 г. по настоящее время). Общегеографический этап (начало XX века – 1920 г.). Первым из русских антропогеографов термин «культурный ландшафт» использовал Л.С. Берг. Он дал представление о природном и культурном объектах культурного ландшафта и детализировал компоненты природной и культурной части ландшафта. Культурными ландшафтами Л.С. Берг называет такие, в которых человек и произведения его культуры играют важную роль, в отличие от природных ландшафтов, в создании которых человек не принимал участия. По терминологии автора, город или деревня – суть составные части культурного ландшафта [1915]. Географический ландшафт, по мнению Л.С. Берга, выступает в качестве элемента «отбирающего» или «отсеивающего», этим он оказывает громадное влияние на формирование растительных и животных сообществ, а «закону хомогенеза» подвержены не только растения и животные, но и этносы [1977]. Л.С. Берг был уверен, что конечную цель географии составляет изучение и описание ландшафтов как природных, так и культурных [1915]. В.П. Семенов-Тян-Шанский представлял географический ландшафт как определенную, гармоничную закономерную картину, типичную для данной местности (употребляя французское слово «пейзаж») [1928]. В.П. Семенов- Тян-Шанский различал пять видов географического ландшафта: первобытный, полудикий, культурный, дичающий и одичавший. Он считал, что только «первобытный ландшафт» изучает физическая география, всеми остальными видами ландшафта занимается антропогеография. При этом антропогеография соприкасается с пятью научными дисциплинами: антропологией, этнологией, археологией, экономической географией, политической географией [1927]. Концепция культурного ландшафта была принята и активно обсуждалась рядом видных отечественных географов [Крубер, 1926; Каменецкий, 1929; Воейков, 1911 и др.]. Кроме того, многие ученые-географы в своих исследованиях большое внимание уделяли этногеографическим вопросам. Это объяснялось спецификой российского пространства, его полиэтничностью, мультикультурностью, господством бескрайних малоизмененных природных ландшафтов [Лысенко, 2008]. Как отмечает В.П. Максаковский, в начале XX века в России география была тесно связана с этнографией, вплоть до того, что географа и этнографа нередко представляли как бы в одном лице [1998]. Поэтому и в ландшафтной концепции был представлен сильный этнографический элемент, для исследования которого необходим был особый подход. Таким образом, зарождение этнокультурного подхода произошло на общегеографическом этапе, где преобладало представление о ландшафте как о природно-культурном комплексе с обязательным этнографическим элементом. Этап разобщенных этногеографических исследований (с 1920 по 1990 г.). В отечественной науке, начиная с 20-х годов XX века, связи между географией и этнографией были нарушены [Максаковский, 1998]. Это произошло из-за смещения фокуса географии на экономику и размещение общественного производства, что было обусловлено критикой (по идеологическим причинам) концепций антропогеографии, которая привела к отходу многих географов и этнографов от изучения современных для того времени этногеографических процессов. В связи с этим, представления о «культурном ландшафте» оказались на периферии, и основное внимание российских географов вплоть до конца XX века сосредоточилось на изучении природных ландшафтов. Идейные установки привели к дегуманизации и натурализации ландшафтной концепции в российской географии. Смещение фокуса ландшафтных исследований на природу повлияло на развитие самобытной советской ландшафтной физико-географической школы, не имеющей аналогов в мире. Однако концепция природного ландшафта не учитывала культуру и деятельность человека. Хозяйственная деятельность приводила к значительным изменениям природного ландшафта. С середины XX века разрушительное воздействие человека на природу породило целый ряд проблем в области экологии и охраны природы. Необходимость решения этих проблем стимулировала в науке возникновение новых идей, концепций, методов, появилась новая терминология [Оболенская, 2004]. Для обозначения природных комплексов, измененных человеком, начал активно использоваться термин «антропогенный ландшафт». Под действием антропогенного ландшафтоведения представления о культурном ландшафте претерпели значительные изменения. Термин «культурный ландшафт» приобрел новое оценочное значение, говорящее о рациональном ведении хозяйства, о культуре природопользования [Мильков, 1973]. «Культурный» ландшафт стал пониматься как «хороший» и противопоставляться «акультурному» – «плохому». На протяжении нескольких десятков лет концепция культурного ландшафта развивалась в рамках естественнонаучной парадигмы, где культура в пространстве рассматривалась как определенный тип землепользования. Однако при антропогенном понимании культурного ландшафта «выпадает» гуманитарная сторона – социальная, этническая, конфессиональная, языковая. Человек духовный и человек социальный в ландшафте при антропогенном подходе сведен к человеку техническому и материальному [Калуцков, 2008]. Одним из немногих экономико-географов, инициатором изучения культурных ландшафтов в этот период был Ю.Г. Саушкин. Основное внимание в формировании культурного ландшафта он уделял хозяйственной деятельности человека. Ю.Г. Саушкиным была разработана типология культурных ландшафтов, в качестве критериев их выделения он рассматривал уровень развития технологии. Культурный ландшафт, по его определению, это результат длительного воздействия людей на природу в различных исторических условиях, поэтому во многих культурных ландшафтах как бы «отпечатались» сменявшие друг друга способы производства, каждому из которых свойственны свои особенности изменения природы [1951]. Ю.Г. Саушкин считал, что для успешного преобразования ландшафтов необходимо их изучение географами различных направлений физической и экономической географии, а также создание специальной науки об истории развития природной среды в связи с историей общества. В работах Р.М. Кабо также поднимались вопросы воздействия человека на окружающую его географическую среду. Он считал, что каково общество, каковы условия его материальной жизни, – таково его отражение на видоизмененной человеком природе. Человек в условиях всех исторических формаций выступает преобразователем природной среды и создателем культурного ландшафта. В свою очередь, природа на всех исторических ступенях, через которые проходит развитие общества, навязывает человеку принудительную необходимость вести с ней борьбу за пользование ее ресурсами и энергией для производства материальных благ [Кабо, 1947]. Для того чтобы изучать «обусловленные трудовой деятельностью типы расселения людей, их образ жизни и социально-культурные особенности в пространственных различиях, а также сложные сочетания всех этих элементов, которыми характеризуется каждая отдельная общественно- территориальная группа людей», Р.М. Кабо предложил выделить социально- культурную географию. Как отмечено А.И. Алексеевым, в работах экономико- географов Р.М. Кабо и Ю.Г. Саушкина звучали призывы к гораздо более широким подходам к изучению населения, включая образ жизни населения, его нравы и обычаи [Алексеев, 2014]. Несмотря на то, что этнографический элемент при географических исследованиях в середине XX века был утерян, многие ученые-географы видели необходимость в исследованиях этнической составляющей населения. В работах экономико-географа В.В. Покшишевского отмечена важность этногеографической составляющей в географии. Автор обращал внимание на то, что вычленение этнографии из комплекса географических наук привело к обеднению географических исследований населения, население «досталось» географии этнически обесцвеченным [1978]. В.В. Покшишевский подчеркивал, что для развития экономики при планировании необходимо учитывать «влияние специфики этнических требований». При изучении этногеографических проблем, в частности этнических процессов, важным понятием всегда является этническая территория, этнический ареал. В.В. Покшишевский предлагал два подхода к понятию этнической территории. Прежде всего, таковой можно считать территорию, на которой большинство населения принадлежит к данной этнической общности. Но возможно и другое понимание – рассматривать как этническую территорию, на которой сосредоточена основная масса данного этноса, безотносительно к тому, что он может здесь и не составлять большинства [1978, с. 200-201]. Отказ многих географов от изучения современных этнокультурных процессов привел к тому, что этнографы стали уделять пристальное внимание не только этнокультурным и этнографическим вопросам, но и вопросам расселения народов и их хозяйственной деятельности. Исторически первым опытом научно-теоретического осмысления проблемы этноса и географической среды стали работы С.М. Широкогорова. По мнению автора, для этноса географические условия – есть среда, к которой этнос приспосабливается и которой подчиняется, становясь частью этой среды, ее производной, а для создания предметов материальной культуры – жилищ, одежды, пищи и т.д. – этнос пользуется окружающими его природными материалами [2002]. В среде советских этнографов под руководством М.Г. Левина и Н.Н. Че- боксарова возникло учение о хозяйственно-культурных типах и историко- этнографических областях [1955], которое снискало большой авторитет у географов. Через хозяйственно-культурные типы раскрывается культурная дифференциация человечества, являющаяся следствием неоднородности физико-географических условий на земной поверхности, которые приводят к различным результатам культурной адаптации [Чебоксаров, 1985]. В 1960-1970-е годы складывается школа Л.Н. Гумилева, учения которой важны при изучении ландшафтов традиционного природопользования, а также культуры и социально-демографических проблем коренных малочисленных народов Севера России. Продолжая исследования в антропогеографических традициях, Л.Н. Гумилев придерживался точки зрения, что деятельность человека не сводится только к природным закономерностям или только к социальным, «в антропогенных процессах различаются проявления общественной и комплекса природных (механическая, физическая, химическая и биологическая) форм движения материи». Рассматривая этносы как часть биосферы Земли, Л.Н. Гумилев предлагал считать этнос явлением географическим, всегда связанным с вмещающим ландшафтом, который питает адаптированный этнос [2005]. Изучение этнических явлений Лев Николаевич помещает на стыке трех наук: истории, географии (ландшафтоведения) и биологии (экологии и генетики). Этнос – специфическая форма существования вида Homo sapiens, а этногенез – локальный вариант внутривидового формообразования, определяющийся сочетанием исторического и ландшафтного факторов. Этнос – естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив людей, существующий как энергетическая система (структура), противопоставляющая себя всем другим таким коллективам, исходя из ощущения комплиментарности [2005]. В теории этнологии встречаются разночтения категории этнос. Существующие подходы к изучаемой проблеме далеки от согласованности. Расхождения выявляются по основной проблеме: этнос – биологическое или социальное явление по своей сущности. Серия статей, опубликованных Л.Н. Гумилевым в конце 1960-х – начале 1970-х годов, вызвала полемику. Она показала значительное расхождение точек зрения Л.Н. Гумилева и его оппонентов. В те же и последующие годы теория этноса получила значительное развитие в трудах Ю.В. Бромлея и других авторов, где наиболее распространено представление об этносах как о социальных явлениях [Бромлей, 1981]. Главные различия во взглядах Ю.В. Бромлея и Л.Н. Гумилева заключаются в понимании глубинной сути этноса, их точки зрения в данном отношении отличаются кардинальным образом. Таким образом, на данном этапе вклад в развитие этнокультурного подхода в географических исследованиях привнесли работы не только географов, но и этнологов. Однако недостаточное владение этнографов географическими методами затрудняло изучение этносов в пространстве, а отказ географов от изучения этнических процессов не позволял учитывать национальные особенности территорий. «Научное мировоззрение меняется с течением времени – оно не есть что-нибудь неизменное» [Вернадский, 1981]. И действительно, если в 1930-х гг. произошел уход от изучения этнокультурных процессов в географической науке, то процессы интеграции и гуманизации, начавшиеся в конце 1980-х гг. повлияли на возобновление исследований как культурного ландшафта, так и подходов к его изучению. Культурно-географический (с 1990 г. по настоящее время). Под действием начавшегося процесса интеграции и гуманизации географической науки к началу 1990-х гг. произошло возрождение интереса к культурному ландшафту как к одному из важнейших объектов географии. Научное и общественное внимание к тематике культурного ландшафта еще более возросло после того, как ЮНЕСКО в 1999 году ввело новую синтетическую категорию наследия «культурный ландшафт», объединяющую природные и культурные компоненты [Калуцков, 2013]. Значительный интерес к тематике культурного ландшафта на данном этапе реализовался в целом спектре исследовательских направлений. В.Н. Калуцков [2008] выделяет пять направлений в изучении культурных ландшафтов (рисунок 1), одним из них является этнокультурное. Этнокультурная концепция как одно из направлений в изучении культурных ландшафтов может стать эффективным инструментом в изучении культурного разнообразия и сохранении территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Концепция позволяет исследовать вопросы ареальной динамики, внутренней структуры и природных предпосылок развития этнокультурного сообщества, систем природопользования и жизнеобеспечения сообщества в пространственном и временном аспектах, а также проблемы образов окружающего мира и родного места, их топонимическую индикацию [Рагулина, 2004].  Рисунок 1 – Направления культурно-ландшафтных исследований (составлено по источнику [Калуцков, 2008]) Особый подход к пониманию культурного ландшафта предложен при институте культурного и природного наследия. Культурный ландшафт понимается как результат совместной работы, совместного творчества человека и природы, произведение человека и природы [Культурный ландшафт.., 2004]. По мнению авторов, к настоящему времени в российской географической науке обозначились три основных подхода к определению и пониманию культурного ландшафта (рисунок 2). Классический географический подход, по мнению авторов, позволяет рассматривать культурный ландшафт как целенаправленно и целесообразно сформированный антропогенный ландшафт, комфортный и исторически адаптированный к природным условиям. Информационно-аксиологический подход, по разработкам авторов, заключается в исследовании культурного ландшафта как совместного произведения человека и природы, культурный ландшафт при этом представляет сложную систему материальных и духовных ценностей, обладающих высокой степенью экологической, исторической информативности.  Рисунок 2 – Подходы к определению и пониманию культурного ландшафта (составлено по источнику [Культурный ландшафт.., 2004]) С позиций этнолого-географического подхода, культурный ландшафт рассматривается как сумма взаимодействующих подсистем, а именно природного ландшафта, системы расселения, хозяйства, сообщества, языка (в особенности топонимики), духовной культуры (главным образом фольклора). Базовыми понятиями служат «природный ландшафт» и «этнос» (сообщество) [Культурный ландшафт.., 2004]. Таким образом, этнокультурное направление (этнолого- географический подход) в современных культурно-ландшафтных исследованиях возвращает былую связь географии с этнографией, но уже на новом теоретико-методологическом уровне культурной географии. Российская школа культурного ландшафта прошла своеобразный путь развития, который характеризуется на каждом историческом этапе различными, иногда противоречивыми подходами к пониманию концепции культурного ландшафта. Ведущие западные географические школы имеют больший стаж развития и представляют намного шире спектр исследовательских направлений. Рассмотрев историю развития ландшафтной концепции в российской, немецкой, англо-американской и французской географических школах, можно отметить, что за столетие ландшафтная концепция претерпела значительные преобразования, сформировались различные направления в исследованиях культурного ландшафта, однако в качестве объекта изучения по-прежнему во всех школах остаются «культурные ландшафты» как природно-культурные системы. Сложившиеся к настоящему времени в российской науке разнообразные культурно-ландшафтные концепции можно объединить в три большие группы: 1. Концепции, раскрывающие сущность влияния человека на природный ландшафт, степень этого влияния, красоту и правильность созданного культурного ландшафта (при этом не рассматривая человеческое общество). Базовые положения исследовательского направления сформировались на основании природоцентричного подхода антропогеографов и антропогенного подхода при изучении природных ландшафтов. 2. Рассматривающие культурный ландшафт как систему, сформировавшуюся при взаимодействии и взаимопроникновении культуры человеческого общества в пространство и пространства в культуру человеческого общества, акцентируя свое внимание на культуре. Базовые положения сформировались на основании культуроцентричного подхода антропогеографов с привлечением культурологических и этнологических методов исследований. 3. Третья группа объединяет подходы, основанные на оценке уникальности культурных ландшафтов, определяя культуру как совокупность лучших материальных и нематериальных творений человеческого духа, высших духовных ценностей. Базовые положения оценочного подхода культурного ландшафта начали формироваться только в конце XX века. Что в значительной мере связано с принятием Конвенции о всемирном наследии, в которой в качестве объекта охраны рассматривались достопримечательные места как результат сотворчества человека и Природы. |