1 Мазок крови человека

Скачать 1.35 Mb. Скачать 1.35 Mb.

|

| | ||

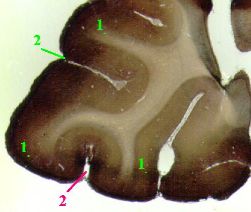

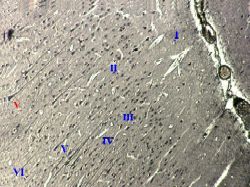

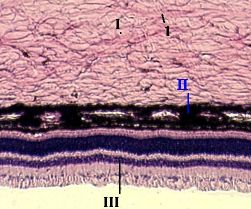

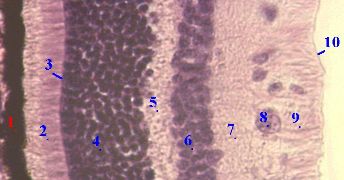

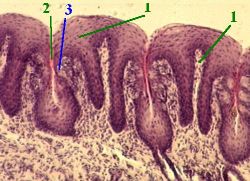

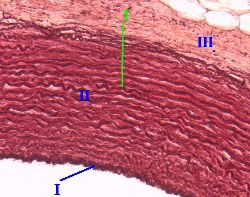

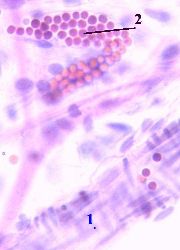

| № 11 Кора больших полушарий   По внешнему виду (макроскопически) данный препарат похож на препарат коры мозжечка: имеются извилины (1) и борозды (2), а поверхностный слой мозгового вещества является более тёмным:это кора, образованная серым веществом. В коре же больших полушарий подразделение на слои - не столь чёткое, но зато в нескольких слоях видны характерные пирамидные нейроны. Всего в коре больших полушарий различают 6 слоёв. Самый поверхностный - молекулярный слой (I): клеток мало; это, главным образом, небольшие по размеру тормозные нейроны; но много нервных волокон, которые идут параллельно (тангенциально) поверхности. Следующие слои: наружный зернистый (II), пирамидный (III), или слой средних пирамид, внутренний зернистый (IV), ганглионарный (V), или слой крупных пирамид, слой полиморфных клеток (VI). Основными клетками коры в больших полушариях являются пирамидные нейроны разного размера; они содержатся, по крайней мере, в четырёх слоях из 6 (кроме слоёв I и IV, где их почти нет). Кроме этих клеток, в коре содержатся два вида звёздчатых нейронов (в слоях II и IV), которые возбуждают пирамидные клетки, и несколько видов тормозных нейронов (в пяти слоях, кроме слоя IV): корзинчатые, аксоаксональные и др. клетки; большинство из них тормозят пирамидные клетки, а один вид - тормозит другие тормозные клетки, что приводит к возбуждению пирамид. Пирамидные нейроны (как мы видим на примере крупных пирамид V слоя) имеют ряд характерных признаков: у тела (1) - пирамидная (на разрезе треугольная) форма; вершина пирамиды обращена к поверхности коры, а основание - к белому веществу. Функции пирамидных клеток: крупные и гигантские пирамиды - их аксоны образуют т.н. пирамидные пути, идущие к передним рогам спинного мозга; средние и мелкие пирамиды: их аксоны связывают отдельные участки коры -либо в пределах одного полушария (ассоциативные нейроны), либо принадлежащие двум различным полушариям (комиссуральные нейроны). Кроме нейронов, в коре больших полушарий имеются и глиальные клетки( не видны): астроциты и микроглиоциты (выполняют опорную, трофическую и защитную функции); олигодендроциты (формируют оболочки нервных волокон). | №12 Задняя стенка глаза   На препарате видны соответствующие части всех трёх оболочек глаза: склера (I) - часть самой наружной фиброзной оболочки (вторая часть этой оболочки - роговица); собственно сосудистая оболочка, (II) - часть сосудистой оболочки (другие компоненты последней - цилиарное тело и радужка); сетчатка (III). Склера (I) образована плотной волокнистой соединительной тканью. Поэтому в ней содержится мало клеток, а в межклеточном веществе волокнистый компонент преобладает над аморфным. Подлежащая под склерой собственно сосудистая оболочка (II) значительно тоньше. В её основе - рыхлая волокнистая соединительная ткань.В этой ткани, помимо обычных элементов, особенно много пигментных клеток и кровеносных сосудов.По содержанию сосудов и пигментоцитов сосудистую оболочку подразделяют на 4 слоя (снаружи внутрь). Вот их перечисление: надсосудистая пластинка (1) - на границе со склерой, сосудистая пластинка (2) - здесь проходят многочисленные артерии и вены;сосудисто-капиллярная пластинка (3) - содержит капилляры, связывающие сосуды вышележащей пластинки; базальный комплекс, (4) - очень узкая светлая полоска с внутренней стороны; в отличие от предыдущих слоёв, она состоит из плотной волокнистой ткани и лишена пигментных клеток. Сетчатка (III) образована не соединительной, а нервной тканью. Она втрое толще сосудистой оболочки (II).В сетчатке различают 10 слоёв.7 слоям относятся три ядерных слоя (где находятся ядросодержащие части нейронов) и четыре слоя, образованных отростками нейронов. Остальные три слоя - это слой пигментного эпителия (примыкающий к сосудистой оболочке) и два слоя (т.н. пограничные мембраны), образованные отростками глиальных клеток. | №  13 Вкусовые почки (листовидные сосочки языка) 13 Вкусовые почки (листовидные сосочки языка)Листовидные сосочки (1), покрытые многослойным плоским неороговевающим эпителием.Между сосочками - узкие просветы (2).Стенки и основание каждого такого просвета, естественно, тоже выстланы многослойным плоским эпителием. В толще же этого эпителия - но не в основании, а лишь в боковых стенках межсосочковых просветов - находятся светлые округлые или овальные образования - вкусовые почки (3).Клетки вкусовой почки. В состав почек входят следующие клетки эпителиального происхождения. Рецепторные вкусовые (т.н. светлые) клетки: их ядра (1) (вытянутой формы) образуют в почке верхний ряд ядер, на апикальной поверхности клеток (в области вкусовой поры) имеются микроворсинки с рецепторными белками, а с базальными частями клеток контактируют окончания афферентных нервных волокон. Поддерживающие клетки: ядра (2) имеют округлую форму и составляют второй ряд ядер в почке; сами клетки простираются на всю высоту вкусовой почки, при этом они синтезируют адсорбент, который окружает рецепторные микроворсинки во вкусовой поре и необходим для концентрирования здесь вкусовых веществ. Базальные эпителиоциты: прилежат к базальной мембране почки, образуя нижний ряд ядер (3) |

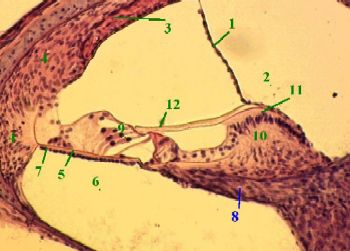

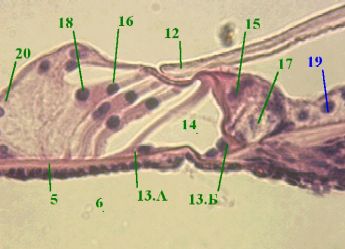

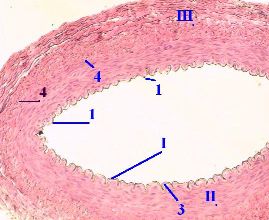

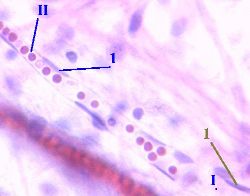

| № 14 Кортиев орган   Костная улитка В центре улитки находится костный стержень (1), вокруг которого канал улитки делает по спирали 2,5 оборота.От стержня отходит костная пластинка - спиральный гребешок (2). Последний идёт вдоль всего спирального канала, повторяя его ход; располагается примерно посередине канала и доходит почти до его центра, содержит в своей толще спиральный нервный ганглий. С одной стороны надкостница гребешка резко утолщена и образует лимб (3). Край лимба делится на две части -верхнюю - вестибулярную губу (4) и нижнюю - барабанную губу (5). Между ними образуется спиральная бороздка (6). К вестибулярной губе лимба и к костному гребню прикрепляется перепончатый канал улитки (2). канал костной улитки на всём своём протяжении подразделяется на 3 части: верхнюю - т.н. вестибулярную лестницу (1), среднюю - перепончатый канал улитки (2), нижнюю - т.н. барабанную лестницу (3).Обе лестницы содержат перилимфу, а перепончатая улитка - эндолимфу.При этом вестибулярная лестница начинается от овального окна преддверия (в которое вставлено стремечко), а в области вершины улитки сообщается с барабанной лестницей. Барабанная же лестница заканчивается у круглого окна преддверия. Стенки перепончатой улитки: Перепончатый лабиринт улитки имеет на разрезе почти треугольную форму.В связи с этим, различают три его стенки. Верхнемедиальная стенка - вестибулярная (или рейснеровская) мембрана (1).Она прикрепляется к лимбу в области его верхней (вестибулярной) губы (11).В мембране - три слоя: эндотелий - со стороны вестибулярной лестницы (2); тонкий слой плотной волокнистой соединительной ткани и однослойный плоский эпителий - со стороны эндолимфы. Наружная стенка сращена с наружной стенкой костного канала и имеет два слоя: сосудистую полоску (3) (многорядный эпителий, в толще которого проходят многочисленные кровеносные капилляры) спиральную связку (4) которая прилежит к костной ткани (13) и представляет собой утолщение надкостницы.Нижняя стенка - базилярная пластинка (5): она натянута между спиральным костным гребнем (8) и спиральной связкой (4); со стороны барабанной лестницы (6) покрыта эндотелием (7), под которым находятся коллагеновые волокна (играющие, видимо, роль резонирующих струн); с стороны же эндолимфы на ней расположен спиральный, или кортиев, орган (9) (лежащий на собственной базальной мембране). Ещё в перепончатой улитке различают внутренний угол, образованный лимбом (10). От его вестибулярной губы (11) идёт покровная (текториальная) мембрана (12), которая контактирует с вершинами рецепторных клеток кортиевого органа. Кортиев (спиральный) орган. В спиральном органе - 2 типа клеток - сенсорные волосковые эпителиоциты и поддерживающие эпителиоциты.В свою очередь, поддерживающие клетки делятся на 3 вида: клетки-столбы, фаланговые и пограничные.Клетки-столбы (13.А-13.Б) расположены на базилярной пластинке в два ряда - так, что сверху ряды сходятся под углом друг к другу, а между рядами образуется внутренний туннель (14), заполненный эндолимфой. Туннель разделяет клетки спирального органа (как сенсорные, так и поддерживающие) на внутренние и наружные.Внутренние фаланговые клетки (17) выстроены в 1 ряд, наружные (18) - в 3-4 ряда. При этом каждая такая клетка лежит на базилярной пластинке, с апикальной стороны имеет тонкий пальцевидный отросток и с его помощью удерживает сенсорную клетку.Пограничные клетки находятся по сторонам от фаланговых: внутренние пограничные клетки (19) выстилают спиральную бороздку лимба, а наружные пограничные клетки (20) покрывают латеральную часть базилярной пластинки. | №  15 Артерия мышечного типа (бедренная артерия) 15 Артерия мышечного типа (бедренная артерия)Артериями мышечного типа являются артерии среднего и мелкого калибра. В их t. media (II) основным компонентом являются гладкие миоциты. Имеется и ряд других характерных черт: складчатость внутренней поверхности на препарате, наличие внутренней эластической (3) и (менее заметной) наружной эластической (4) мембран - на границах t. media с соседними оболочками. Внутренняя оболочка (t. intima) (I).выстлана эндотелием (1). Подэндотелиальный слой (2) очень тонок и различим лишь при большом увеличении.Зато хорошо просматривается находящаяся под ним внутренняя эластическая мембрана (3): она имеет вид блестящей извитой пластинки. Средняя и наружная оболочки (t.media et t.externa) Основную массу средней болочки составляют циркулярные пучки гладких миоцитов (5). Здесь содержатся эластические и коллагеновые волокна.Компоненты последних (как и основного аморфного вещества), видимо, синтезируются гладкими миоцитами. На внешней границе оболочки находится наружная эластическая мембрана (4); Наружная оболочка (III), как обычно, представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с сосудами и нервами. Миоцитов в ней обычно нет. | №  16 Артерия эластического типа (аорта, окраска – орсеином). 16 Артерия эластического типа (аорта, окраска – орсеином).К артериям эластического типа, кроме аорты, относится лёгочный ствол. Их особенность состоит в том, что, в связи с соответствующими гемодинамическими условиями (большие перепады давления), во всех трёх оболочках содержится большое количество эластических элементов.Для выявления этих элементов используется окраска орсеином: эластические волокна и мембраны окрашиваются при этом коричневый цвет. Внутренняя оболочка (t. intima) (I).составные части.-1. Эндотелий. 2. Подэндотелиальный слой:образован рыхлой соединительной тканью), Средняя оболочка (t. media) (II) Здесь находятся окончатые эластические мембраны: их срезы при данной окраске имеют вид толстых складчатых линий, расположенных концентрически; Между мембранами имеются гладкие миоциты (не видимые при данной окраске): направление их пучков - циркулярно-спиральное; Наружная оболочка (t. externa, или t.adventitia) (III)Эта оболочка образована рыхлой соединительной тканью. Эластические элементы здесь представлены тонкими волокнами. Кроме того, имеются другие компоненты соединительной ткани (фибробласты, коллагеновые волокна), сосуды и нервы (на снимке не видны). |

| №  17 Вена мышечного типа (бедренная вена) 17 Вена мышечного типа (бедренная вена)Бедренная вена кошки относится к венам со средним развитием мышечных элементов.У вен данного типа миоциты содержатся в двух оболочках - t.media и t.externa. Такими венами являются: у человека - плечевая вена и средние вены нижних конечностей, а у животных (в частности, кошки), как мы уже сказали, - ещё и бедренная вена. у человека бедренная вена относится к венам с сильным развитием мышечных элементов, т.е. содержит гладкие миоциты во всех трёх оболочках.Оболочки вены Т. intima (1) - представлена эндотелием (1А) и очень тонким подэндотелиальным слоем. Во многих венах аналогичного типа t.intima образует клапаны. Есть клапаны и в бедренной вене человека. Но в одноимённой вене кошки клапанов нет. Т. media (2) - включает несколько слоёв циркулярно ориентированных миоцитов (2А) Т. externa (3) - в 2-3 раза толще предыдущих оболочек и содержит следующие компоненты -рыхлую волокнистую соединительную ткань (3.А) и продольно расположенные гладкие миоциты (3.Б). | № 18 Артериолы, капилляры, венулы.   артериола и венула артериола и венулаАртериола (I) имеются три оболочки (t.intima, t.media et t. externa), но они очень тонкие. Их состав таков. -Т. intima: эндотелий (1) (ядра эндотелиоцитов ориентированы вдоль оси сосуда) и тонкая прерывистая внутренняя эластическая мембрана (не различимая на препарате). Т. media: 1-2 слоя миоцитов (2), расположенных циркулярно. Именно эти клетки придают артериолам характерную поперечную исчерченность, отличающую в данном препарате артериолы от других микрососудов. Т. externa: очень тонкий слой рыхлой волокнистой соединительной ткани. Ядра редких адвентициальных клеток оринтированы, как и ядра эндотелиоцитов (1), вдоль оси сосуда.Поэтому на препарате различить эти два вида клеток очень трудно. венулы (II). В мягкой мозговой оболочке и венулы, и более крупные вены относятся к венам безмышечного типа, т.е. лишены гладких миоцитов. В данном же препарате стенка венулы содержит лишь эндотелиоциты (1) и рыхлую соединительную ткань наружной оболочки (2).нет средней оболочки.Просвет вен обычно заполнен эритроцитами, расположенными в 2 и более рядов. капилляр (II). В кровеносных капиллярах вместо трёх оболочек - три слоя: слой эндотелиальных клеток (1) (на базальной мембране) - с узкими ядрами, ориентированными вдоль оси сосуда; слой перицитов - соединительнотканных клеток, находящихся в расщеплениях базальной мембраны, и адвентициальный слой: адвентициальные клетки (малодифференцированные соединительнотканные клетки).При этом перициты и адвентициальные клетки фактически не образуют сплошных слоёв, так что на многих участках стенка капилляра представлена лишь эндотелием. Артериола и венула артериола отличается "поперечной исчерченностью", обусловленной миоцитами; венула лишена миоцитов, отчего в её просвете хорошо видны эритроциты, расположенные в несколько рядов. | |

| | ||

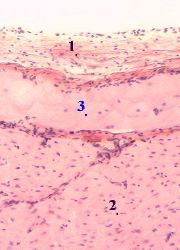

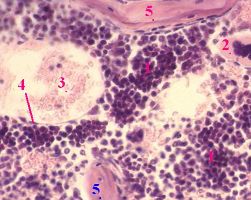

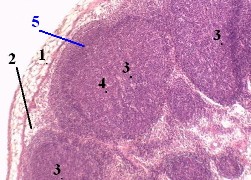

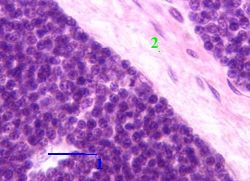

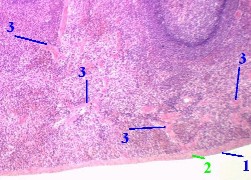

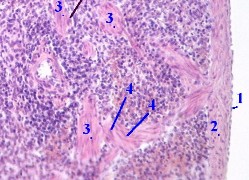

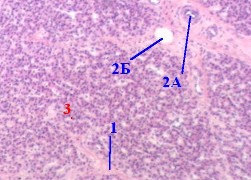

| № 19 Стенка сердца (волокна Пуркинье) Н  а препарате видны: эндокард (1), миокард (2) и лежащие между ними волокна Пуркинье (3). Последовательно охарактеризуем каждую из этих структур.Эндокард (1) напоминает по строению стенку сосуда.В нём выделяют 4 слоя: эндотелий на базальной мембране; подэндотелиальный слой из рыхлой соединительной ткани; мышечно-эластический слой, включающий гладкие миоциты и эластические волокна; наружный соединительнотканный слой. а препарате видны: эндокард (1), миокард (2) и лежащие между ними волокна Пуркинье (3). Последовательно охарактеризуем каждую из этих структур.Эндокард (1) напоминает по строению стенку сосуда.В нём выделяют 4 слоя: эндотелий на базальной мембране; подэндотелиальный слой из рыхлой соединительной ткани; мышечно-эластический слой, включающий гладкие миоциты и эластические волокна; наружный соединительнотканный слой.Миокард (2) составляют: сократительные кардиомиоциты, объединён Питуициты (1) - мелкие глиальные клетки с многочисленными отростками, образующие строму задней доли. 2. Многочисленные кровеносные сосуды (2), среди которых преобладают капилляры.3. а) Аксоны (3) нейросекреторных клеток гипоталамуса: ные в функциональные волокна и образующие сердечную мышечную ткань, а также очень тонкие прослойки рыхлой соединительной ткани с капиллярами. При этом функциональные волокна миокарда имеют поперечную исчерченность (благодаря регулярной укладке тонких и толстых миофиламентов в миофибриллах кардиомиоцитов), имеют, кроме того, т.н. вставочные диски - поперечные полоски в местах контакта соседних кардиомиоцитов; отличаются центральным положением ядер (по 1-2 ядра в кардиомиоците), Волокна Пуркинье (3) - компонент проводящей системы сердца. В эту систему входят: синусный узел, от которого идёт пучок Кис-Фляка, и атриовентрикулярный узел Ашоф-Тавара, от которого идёт пучок Гиса, делящийся вначале на две ножки, а затем - на большее количество ветвей. Относительно мелкие ветви пучков Кис-Фляка и Гиса идут под эндокардом и обозначаются как волокна Пуркинье. Эти волокна состоят из т.н. атипичных кардиомиоцитов. Функция последних - не сокращение, а генерация возбуждений (в узлах) или проведение его (в пучках и в волокнах Пуркинье).Поэтому они отличаются по морфологии от типичных кардиомиоцитов. В частности, по сравнению с последними, клетки волокон Пуркинье - гораздо более крупные, более светлые (при окраске гематоксилин-эозином), не имеют поперечной исчерченности, по форме - овальные (а не цилиндрические). | № 20 Срез красного костного мозга (в препарате Кортиев орган) Д  ля демонстрации красного костного мозга необходимо поставить в поле зрения костные балки (5) с находящимися между ними многочисленными гемопоэтическими клетками (1) тёмно-фиолетового цвета (точнее, такую окраску имеют их ядра). Совокупность этих клеток составляет важнейший - гемальный - компонент красного костного мозга.Второй компонент - стромальный: его клетки имеют неправильную форму, светло-розовую цитоплазму и бледноокрашенное ядро. Зато хорошо видны синусоидные капилляры (3), выстланные плоскими эндотелиоцитами (4). Эти капилляры имеют широкий просвет и поры в эндотелиоцитах и базальной мембране,что способствует интенсивному перемещению созревших клеток из красного костного мозга в кровь. ля демонстрации красного костного мозга необходимо поставить в поле зрения костные балки (5) с находящимися между ними многочисленными гемопоэтическими клетками (1) тёмно-фиолетового цвета (точнее, такую окраску имеют их ядра). Совокупность этих клеток составляет важнейший - гемальный - компонент красного костного мозга.Второй компонент - стромальный: его клетки имеют неправильную форму, светло-розовую цитоплазму и бледноокрашенное ядро. Зато хорошо видны синусоидные капилляры (3), выстланные плоскими эндотелиоцитами (4). Эти капилляры имеют широкий просвет и поры в эндотелиоцитах и базальной мембране,что способствует интенсивному перемещению созревших клеток из красного костного мозга в кровь.Гемальный компонент В красном костном мозгу происходят все стадии миелопоэза, т.е. образование эритроцитов, гранулоцитов (нейтрофилов, эозинофилов, базофилов), моноцитов и тромбоцитов.Кроме того, здесь же происходят и многие события лимфопоэза: антигеннезависимое созревание В-лимфоцитов и образование предшественников Т-лимфоцитов, мигрирующих далее в тимус для окончательного антигеннезависимого созревания. мегакариоциты (2) - крупные многоядерные клетки. Их цитоплазма какой-то своей частью обычно проникает в просвет синусоидного капилляра, после чего фрагменты цитоплазмы отщепляются в виде тромбоцитов. В стромальный компонент красного костного мозга входят клетки четырёх видов: остеогенные клетки - стволовые клетки для хрящевой и костной ткани; ретикулярные клетки - имеют отростки и вместе с образуемыми ими ретикулярными волокнами формируют своего рода сеть, в ячейках которой располагаются гемопоэтические клетки; адвентициальные клетки - клетки наружного слоя капилляров, адипоциты - жировые клетки, развивающиеся из адвентициальных. Кроме того, в красном костном мозгу имеется несколько видов клеток с макрофагальной (литической) активностью: типичные макрофаги - поглощают чужеродные и погибающие клетки; клетки-"кормилки" - находятся в центре эритропоэтических островков и, захватывая ионы железа из крови, передают их эритробластам (для синтеза гемоглобина); остеокласты - многоядерные клетки, осуществляющие резорбцию костного вещества. | № 21 Лимфатический узел С  выпуклой стороны в узел впадают приносящие лимфатические сосуды .Вогнутая сторона имеет вдавление - ворота узла. Здесь от узла отходят вены и выносящие лимфатические сосуды и входят в узел артерии и нервы. Узел покрыт капсулой (1); от неё отходят внутрь узла трабекулы, образованные (как и капсула) плотной волокнистой соединительной тканью.Между капсулой и трабекулами находятся: лимфоидная ткань (т.е. ретикулярная ткань, в петлях которой располагаются лимфоциты), а также лимфатические синусы - пространства, выстланные ретикулоэндотелиальными ("береговыми") клетками и служащие для перемещения лимфы через узел. В лимфоидной ткани различают 3 области: корковое вещество (на периферии узла), представленное лимфатическими узелками, или фолликулами (3 ; паракортикальную зону , где лимфоидная ткань расположена диффузно (т.е. неупорядоченно); мозговое вещество (более светлую область в центре узла) - здесь лимфоидная ткань организована в мозговые тяжи выпуклой стороны в узел впадают приносящие лимфатические сосуды .Вогнутая сторона имеет вдавление - ворота узла. Здесь от узла отходят вены и выносящие лимфатические сосуды и входят в узел артерии и нервы. Узел покрыт капсулой (1); от неё отходят внутрь узла трабекулы, образованные (как и капсула) плотной волокнистой соединительной тканью.Между капсулой и трабекулами находятся: лимфоидная ткань (т.е. ретикулярная ткань, в петлях которой располагаются лимфоциты), а также лимфатические синусы - пространства, выстланные ретикулоэндотелиальными ("береговыми") клетками и служащие для перемещения лимфы через узел. В лимфоидной ткани различают 3 области: корковое вещество (на периферии узла), представленное лимфатическими узелками, или фолликулами (3 ; паракортикальную зону , где лимфоидная ткань расположена диффузно (т.е. неупорядоченно); мозговое вещество (более светлую область в центре узла) - здесь лимфоидная ткань организована в мозговые тяжи Лимфатические синусы также подразделяют на 3 вида: краевой синус (2 на снимке а) - между капсулой и лимфатическими фолликулами, вокругузелковые синусы - между трабекулами и узелками, мозговые синусы - между трабекулами и мозговыми тяжами. Корковое вещество (лимфатические узелки) Отличительная черта вторичного узелка - наличие нескольких зон. Среди них: реактивный (или герминативный) центр (4), в котором, в свою очередь, можно выделить 3 зоны: тёмную (в основании фолликула), светлую базальную и светлую апикальную; В мозговых тяжах (3) находятся, в основном (в ячейках ретикулярной ткани), пролиферирующие проплазмоциты и сами плазматические клетки. Строма лимфоидной ткани лимфоузла во всех областях представлена ретикулярными клетками, которые вместе с ретикулярными волокнами образуют густую сеть. Стенки лимфатических синусов выстланы ретикулоэндотелиальными ("береговыми") клетками, между которыми во многих местах находятся оседлые макрофаги. |

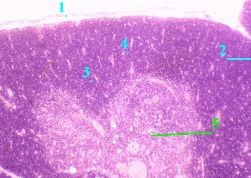

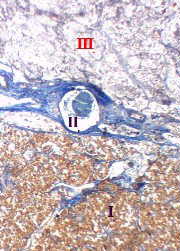

| 22 Тимус   Тимус, как и красный костный мозг, относится к центральным органам кроветворения. В нём происходят заключительные стадии антигеннезависимого созревания Т-лимфоцитов. С поверхности тимус покрыт капсулой (1) из плотной волокнистой соединительной ткани. От неё отходят перегородки (2), разделяющие тимус на дольки (3). В каждой дольке различают две области: на периферии - корковое вещество (4), более тёмное на препарате (поскольку густо заселено лимфоцитами); в центре дольки - светлое мозговое вещество (5).В свою очередь, в каждой области имеются два тканевых компонента: лимфоидный и стромальный. Корковое вещество: лимфоидный компонент В подкапсулярной области коры находятся интенсивно делящиеся Т-лимфобласты (1) - клетки класса IV - более крупные и светлые, чем зрелые лимфоциты. Они образуются из предшественников Т-лимфоцитов, поступающих сюда из красного костного мозга. Оставшиеся зрелые Т-лимфоциты попадают в мозговое вещество тимуса и поступают в кровеносные капилляры, находящиеся на границе коркового и мозгового вещества. Корковое вещество - стромальный компонент Дольки тимуса разделены междольковой соединительной тканью (2). В самих же дольках роль стромы играют ретикулоэпителиальные, или эпителиоретикулярные клетки (1). Данные клетки подразделяются на 3 вида: опорные клетки - составляют каркас коркового вещества; часть этих клеток окружают сосуды и участвуют в формировании гематотимусного барьера; секреторные клетки - выделяют факторы, стимулирующие Т-лимфоцитопоэз; клетки-"няньки" - имеют глубокие инвагинации, в которых и происходит развитие Т-клеток. В коре тимуса имеются также вспомогательные (акцессорные) клетки макрофагического ряда (моноцитарного происхождения): макрофаги, дендритные клетки. | № 23 Селезенка   В селезёнке можно выделить 4 основные компонента: капсулу и трабекулы, белую пульпу, красную пульпу и специфическую сосудистую систему. С поверхности селезёнка покрыта серозной оболочкой, включающей мезотелий (1 на снимке а) и соединительнотканную основу с сосудами и нервами. Глубже располагается капсула (2), от которой вглубь органа отходят многочисленные трабекулы (3).Капсула и трабекулы содержат: плотную волокнистую соединительную ткань (высокое содержании в ней коллагеновых волокон обуславливает оксифилию межклеточного вещества трабекул); большое количество гладких миоцитов (4 на снимке б), обеспечивающих при необходимости выброс из селезёнки депонированной в ней крови; трабекулярные вены (1 на снимке е) - вены безмышечного типа, чья наружная оболочка оболочка сращена с соединительной тканью трабекул, трабекулярные артерии , имеющие миоциты в t. media. Белая пульпа - лимфоидная ткань, включающая 2 компонента: периартериальные влагалища - скопления Т-лимфоцитов вокруг пульпарных артерий, и лимфатические узелки, или фолликулы, содержащие и В-, и Т-клетки. На препаратах селезёнки обычно видны не сами периартериальные влагалища,а их продолжения в область фолликулов - периартериальные зоны (3) вокруг центральных артерий (2) узелков (которые являются, в свою очередь, продолжением пульпарных артерий). Красная пульпа (2) - содержимое пространства между трабекулами (1) и лимфоидной тканью. Внешне она отличается от белой пульпы меньшей концентрацией лимфоидных элементов и наличием других элементов крови - прежде всего, эритроцитов. В красной пульпе - два компонента. - селезёночные тяжи: здесь в ретикулярной строме расположены форменные элементы крови, макрофаги (разрушающие старые эритроциты и тромбоциты), а также плазмоциты. Второй компонент - венозные синусы: это многочисленные широкие сосуды, начинающие венозную систему селёзёнки и тоже заполненные клетками крови (которые могут переходить через стенку синусов как в одну, так и в другую сторону). | № 24 Гипофиз человека Г  ипофиз имеет три доли: переднюю (I), очень узкую промежуточную (II),которая вместе с предыдущей составляет аденогипофиз, а также заднюю долю (III), или нейрогипофиз.При используемой здесь окраске ядра клеток окрашиваются в оранжевый цвет, а коллагеновые волокна - в синий. ипофиз имеет три доли: переднюю (I), очень узкую промежуточную (II),которая вместе с предыдущей составляет аденогипофиз, а также заднюю долю (III), или нейрогипофиз.При используемой здесь окраске ядра клеток окрашиваются в оранжевый цвет, а коллагеновые волокна - в синий.все три доли имеют различное строение: в передней (I) преобладают клетки, в промежуточной (II) - обширные прослойки соединительной ткани (и псевдофолликулы), Питуициты (1) - мелкие глиальные клетки с многочисленными отростками, образующие строму задней доли. 2. Многочисленные кровеносные сосуды (2), среди которых преобладают капилляры.3. а) Аксоны (3) нейросекреторных клеток гипоталамуса: а в задней доле (III) относительно мало и клеток, и стромы. Передняя доля: компоненты. Соединительнотканная строма. С поверхности гипофиз покрыт капсулой из плотной волокнистой соединительной ткани.От неё вглубь передней доли отходят узкие прослойки рыхлой соединительной ткани (2).В этих прослойках находятся многочисленныесинусоидные капилляры (3). Последние (наряду с капиллярами средней доли) составляют вторичную капиллярную сеть портальной системы гипофиза, с помощью которой либерины и статины гипоталамуса попадают к своим клеткам-"мишеням" - клеткам железистого эпителия аденогипофиза, а гормональные продукты этого эпителия выходят в кровь. клетки железистого эпителия (1), или секреторные клетки, - основной компонент передней доли. Средняя доля вырабатывает 2 гормона: меланоцитостимулирующий гормон и липотропин. После этого секрет выделяется в пространство между клеток, что приводит к образованию характерных структур - псевдофолликулов, или фолликулоподобных кист (1).Стенки последних образованы слоем секреторных клеток (1.А). Между псевдофолликулами расположены обширные прослойки соединительной ткани (2). В задней доле гипофиза нет секреторных клеток. это лишь место, куда спускаются аксоны из супраоптического и паравентрикулярных ядер гипоталамуса и где гормоны этих ядер (АДГ и окситоцин) через аксовазальные синапсы попадают в кровь большого круга кровообращения. Имеются же следующие три компонента.- Питуициты (1) - мелкие глиальные клетки с многочисленными отростками, образующие строму задней доли. Многочисленные кровеносные сосуды (2), среди которых преобладают капилляры.Аксоны (3) нейросекреторных клеток гипоталамуса: |

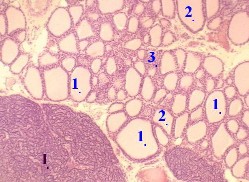

| № 25 Щитовидная железа Щ  итовидная железа состоит из нескольких долей. Снаружи железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой отходят прослойки, делящие железу на дольки. В дольках же находятся железистые (секреторные) клетки, которые образуют структуры двух видов. - Фолликулы (1): это преобладающие структуры железы; их стенку составляет один слой клеток на базальной мембране, внутри фолликулов содержится гомогенный коллоид (2).Экстрафолликулярный эпителий (3): это компактные скопления клеток вне фолликулов. нередко в препарате щитовидной железы оказывается и паращитовидная железа (I) - одна или несколько. Эндокриноциты: Первый тип клеток - фолликулярные эндокриноциты, или тироциты: они составляют большинство железистых клеток; в фолликуле образуют всю внутреннюю поверхность его стенки; продуцируют йодсодержащие гормоны (тироксин и трийодтиронин). Второй тип клеток - парафолликулярные эндокриноциты, или кальцитониноциты: их доля в общем числе железистых клеток невелика; если они находятся в фолликуле, то тоже (как и тироциты) прилегают к базальной мембране, но не достигают своей апикальной частью просвета фолликула; образуют кальцитонин - гормон, понижающий содержание Са2+ в крови. итовидная железа состоит из нескольких долей. Снаружи железа покрыта соединительнотканной капсулой, от которой отходят прослойки, делящие железу на дольки. В дольках же находятся железистые (секреторные) клетки, которые образуют структуры двух видов. - Фолликулы (1): это преобладающие структуры железы; их стенку составляет один слой клеток на базальной мембране, внутри фолликулов содержится гомогенный коллоид (2).Экстрафолликулярный эпителий (3): это компактные скопления клеток вне фолликулов. нередко в препарате щитовидной железы оказывается и паращитовидная железа (I) - одна или несколько. Эндокриноциты: Первый тип клеток - фолликулярные эндокриноциты, или тироциты: они составляют большинство железистых клеток; в фолликуле образуют всю внутреннюю поверхность его стенки; продуцируют йодсодержащие гормоны (тироксин и трийодтиронин). Второй тип клеток - парафолликулярные эндокриноциты, или кальцитониноциты: их доля в общем числе железистых клеток невелика; если они находятся в фолликуле, то тоже (как и тироциты) прилегают к базальной мембране, но не достигают своей апикальной частью просвета фолликула; образуют кальцитонин - гормон, понижающий содержание Са2+ в крови. | № 26 Околощитовидная железа У  человека - 4 паращитовидные железы, каждая из которых покрыта соединительнотканной капсулой. От капсулы отходят прослойки рыхлой соединительной ткани (1); они составляют строму железы и содержат многочисленные кровеносные сосуды, среди которых преобладают капилляры. Клетки железистого эпителия называются паратироцитами (3). Паратироциты образуют тяжи и группы, лежащие между указанными прослойками соединительной ткани. Выделяют два вида секреторных клеток (3). человека - 4 паращитовидные железы, каждая из которых покрыта соединительнотканной капсулой. От капсулы отходят прослойки рыхлой соединительной ткани (1); они составляют строму железы и содержат многочисленные кровеносные сосуды, среди которых преобладают капилляры. Клетки железистого эпителия называются паратироцитами (3). Паратироциты образуют тяжи и группы, лежащие между указанными прослойками соединительной ткани. Выделяют два вида секреторных клеток (3). |