Ер. МЭО ответы-1. 1. Мирохозяйственные связи начала xxi. Многомерное экономическое пространство (основные категории мэо, их содержание, субъекты мэо, формы и направления мэо, методы и типы анализа мэо)

Скачать 285.03 Kb. Скачать 285.03 Kb.

|

|

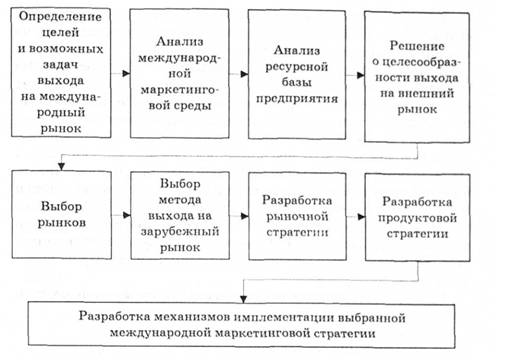

Основными направлениями деятельности ВТО является: - контроль за принятием и применением многосторонних торговых соглашений, составляющих правовую основу ВТО; - выполнение роли форума для проведения многосторонних торговых переговоров; - урегулирование торговых споров между странами-членами; - наблюдение за торговой политикой стран-членов; - сбор, изучение и предоставление информации по вопросам развития и использования механизмов международной торговли и торговой политики. Основные правила и задачи ВТО отражены в многосторонних торговых соглашениях, которые затрагивают торговлю товарами и услугами, а также торговые аспекты прав интеллектуальной собственности, разрешение споров и механизм обзора торговой политики. Главные задачи ВТО - либерализация международной торговли, обеспечение ее справедливости и предсказуемости, способствование экономическому росту и повышению экономического благосостояния людей. С момента создания ВТО объем мировой торговли товарами и услугами вырос в два раза. По темпам роста мировая торговля опережает промышленное производство. Преимущества системы ВТО доказывает не только тот факт, что практически все крупные торговые нации сейчас являются ее членами. Помимо чисто экономических выгод, которые достигаются путем снижения барьеров для свободного товарообмена, эта система положительно влияет на политическую и социальную ситуацию в странах-членах, а также на индивидуальное благосостояние граждан. 26. Экономико-правовые аспекты обеспечения экономической безопас-ности. Значение и практическое применение Указа Президента РФ «О Стра-тегии национальной безопасности Российской Федерации»; 27. Позитивные и негативные последствия вступления России в ВТО в контексте обеспечения национальной безопасности; минусы: А) Снижение пошлин на импорт может привести к тому что целый ряд товаров станет невыгодно производить в России. Наибольший риск существует для аграрного сектора экономики. А от снижения экспортных пошлин в убытке окажется бюджет страны, что может привести к увеличению государственного долга. Б) низкая конкурентоспособность продукции В) завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка России Г) Давление на Россию со стороны ВТО с целью ее принуждения к нивелированию внутренних цен на топливно-энергетические ресурсы с уровнем мировых. Д) Пересмотр законодательства во вред интересам отечественного производителя. Е) Угроза безработицы. Угроза роста безработицы в случае, если российские предприятия не выдержат конкуренции с иностранными производителями. Ж) Угроза зависимости от мировых кризисных явлений Плюсы: Активизация конкуренции, являющейся не только основой всего рыночного производства, но и рыночной экономики. ВТО защищает права на интеллектуальную собственность, в частности, регулирует острую для России проблему «утечки мозгов». Таможенные и налоговые послабления на импортные и отечественные товары. Снижение цен на импортные и отечественные товары. Насыщение рынка современными товарами. Свободный доступ к сложившимся международным схемам разрешения споров в области торговли (В составе ВТО действует Комиссия по урегулированию споров). Повышение инвестиционной привлекательности России. Модернизация отечественной экономики в соответствии с требованиями современного этапа развития торгово-экономических отношений. Поддержка торгово-экономических интересов страны в процессе принятия новых законодательных актов в области международной торговли. 28. Значение внешней торговли для экономики России и ее динамика. Географическая структура внешней торговли РФ. Организация и техника вы-хода предприятия на зарубежные рынки (Таможенное оформление товара при экспорте); Для развивающихся экономик в течение десятилетий были характерны две крайние модели развития: импортозамещение и первоочередное развитие экспортных производств. На основе первой модели создавались в 5070е гг. экономики Индии и Бразилии. Вторая модель характерна, прежде всего, для новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии. Обе эти модели в чистом виде для России неприемлемы, так как ее экономика давно прошла процесс индустриализации и обладает значительным потенциалом, в том числе научно-техническим, производственным, кадровым и интеллектуальным. Одной из главных проблем в развитии внешнеторговых связей РФ является обеспечение рационального соотношения между созданием конкурентной среды на внутреннем рынке и защитой отечественного производства. Именно в этом плане актуально создание импортозамещающих производств, в том числе конкурентоспособных производств потребительских и инвестиционных товаров. С другой стороны, стоит задача развития экспортных производств на базе более глубокой переработки сырья, эффективной поддержки уже существующего экспортного потенциала как в топливно-энергетическом, так и оборонно-промышленном комплексах и других наукоемких отраслях. Третья проблема в государственной внешнеторговой политике — обеспечение равноправного участия России в международной торговле, противодействие дискриминационным мерам, предпринимаемым в отношении отечественных товаров и услуг и отечественного бизнеса со стороны отдельных государств и их союзов, а также некоторых международных организаций. Динамика внешней торговли России Внешнеторговые связи России осуществлялись не самостоятельно, а в рамках единого государства — СССР. Взаимные поставки товаров между союзными республиками не рассматривались как внешнеторговая деятельность, а товары российского производства, поступая на мировой рынок, никак не выделялись из общесоюзного экспорта. Тенденции развития внешней торговли СССР, ее географическая и в меньшей степени товарная структура претерпели значительные изменения в конце 80-х — начале 90-х гг. До 1988 г. оборот внешней торговли постоянно увеличивался и внешнеторговое сальдо, как правило, было положительным. С 1989 г. в условиях углубляющегося экономического кризиса и распада СССР объем внешней торговли начал снижаться, сальдо внешней торговли стало отрицательным, что явилось дополнительной причиной роста внешнего долга страны. 1991 г. — последний год существования СССР — характеризовался резким спадом, как экспорта, так и импорта. С 1992 г. Россия выступает самостоятельным субъектом мировой экономики, и объемы внешней торговли исчисляются в долларах США по текущему курсу. С 1992 по 1997 г. наблюдался непрерывный рост внешнеторгового оборота и импорта. Валютно-финансовый кризис 1998 г. в сочетании с падением в 1997-1998 гг. цен на нефть, главный экспортный товар России, привел к резкому спаду внешнеторгового оборота, экспорта и импорта. В 2006 г. внешнеторговый оборот России возрос до максимального уровня с начала 90х гг. XX в., при этом самым большим за всю историю России в указанный период был и экспорт и импорт. В 2007 г. наметилась тенденция опережения темпов роста импорта по сравнению с ростом экспорта товаров, что способствовало снижению стоимостных объемов внешнеторгового сальдо. Положительное (и довольно значительное в 2000-2006 гг.) сальдо внешней торговли способствовало накоплению золотовалютных резервов, поддержанию курса рубля, росту инвестиций в экономику, эффективному обслуживанию и сокращению внешнего долга и, в целом, проведению Россией более самостоятельной экономической политики 29. Место и роль России и других стран СНГ в международной торгов-ле. Организация и техника выхода предприятия на зарубежные рынки (До-ставка товара/логистика/); 30. Современная внешнеторговая политика России. Законодательная, нормативно-правовая база внешнеторговой деятельности в России. Сущность и значение ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторго-вой деятельности»; Внешнеторговая политика государства – это определение стратегии и совокупность разнообразных форм и средств деятельности государства, направленных на развитие и регулирование торговых отношений с другими странами. роль государства в области внешнеторговой политики имеет существенное значение. Внешнеторговая политика государства складывается: – из стратегии; – совокупности конкретных методов и средств реализации данной стратегии (тактический аспект внешнеторговой политики). Задачи внешнеторговой политики: – развитие экспортного потенциала России, включая совершенствование его структуры, повышение степени конкурентоспособности и увеличение доли наукоемких наук; – создание механизма государственного стимулирования экспорта и импортозамещения как на микроуровне так и на макроуровне; – формирование современной производственной и финансово-экономической инфраструктуры ВЭД; – создание общих благоприятных условий для интеграции российской экономики в общую систему мирохозяйственных связей; – расширение доступа российских товаров и услуг на мировые рынки; – обеспечение доступа к международным ресурсам, имеющим стратегическое значение для экономического развития страны (таким, как капиталы и технологии, товары и услуги, производство которых в РФ отсутствует или ограничено); – эффективный уровень защиты внутреннего рынка и отечественных производителей в условиях дальнейшей либерализации внешней торговли; – повышение эффективности государственной поддержки экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, включая экспортные субсидии и другие формы поддержки экспортеров.. Главная задача внешнеторговой политики любого государства состоит в обеспечении благоприятных условий для эффективного бизнеса в сфере внешней торговли. Правительство Российской Федерации намерено привести законодательство страны в соответствие с требованиями ВТО, включая процедуры разрешения споров и порядок применения нетарифных ограничений и защитных мер. 31. Значение ИНКОТЕРМС-2010 в области внешней торговли. Основ-ные и дополнительные условия при заключении внешнеторгового контракта; Инкотермс — документ, имеющий статус международного нормативного акта, изданный в форме словаря, содержащего перечень терминов, наиболее широко используемых при заключении договоров внешних поставок, и исчерпывающих определений к ним. Его основная задача — стандартизация и оптимизация условий международных договоров поставки для приведения их в соответствие законам всех стран-участников контракта. В настоящее время действуют правила толкования торговых терминов Инкотермс в редакции 2010 года. Основное отличие от предыдущей версии 2000 года в том, что теперь их действие распространяется не только на международный, но и на внутренний товарооборот. Кроме того, условия инкотермс 2010 включают в себя две новых аббревиатуры: DAP (поставка в пункте) и DAT (поставка в терминале), использование которых позволяет сторонам более точно определять момент перехода риска от продавца к покупателю. Область применения Инкотермс Международные торговые термины Инкотермс призваны регулировать следующие сферы торговых взаимоотношений: Определение даты поставки товара. Распределение между сторонами договора транспортных издержек и иных расходов, связанных с перевозкой груза; Урегулирование условий перехода ответственности за риски, связанные с гибелью, утратой или порчей товара в процессе транспортировки. Содержание Инкотермс Все термины, входящие в состав Инкотермс, обозначены в виде трехбуквенной аббревиатуры, первая буква в которой указывает на момент и место перехода обязательств от поставщика к получателю: E — обязательства переходят к покупателю непосредственно в момент отправки и, соответственно, в месте отправки товара; F — точкой перехода обязательств является терминал отправления перевозки при условии, что основная часть транспортировки остается неоплаченной; С — оплата основной перевозки производится в полном объеме, обязательства переходят в момент поступления груза к терминалу прибытия; D — «полноценная доставка», когда переход обязательств осуществляется в момент принятия товара покупателем. Действующие условия Инкотермс 2010 содержат 11 терминов, из которых 7 применимы к грузоперевозкам, осуществляемым любым видом транспорта, и 4 — исключительно к способам поставки товара посредством наводных перевозок (морской транспорт и транспорт территориальных вод). 32. Государственная политика в области обеспечения безопасности. Значение ФЗ «О безопасности»; ФЗ «О безопасности» включает в себя 4 главы и 20 статей. Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон определяет основные принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской, полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Российской Федерации. Статья 2. Основные принципы обеспечения безопасности Основными принципами обеспечения безопасности являются: 1)соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 2)законность; 3) системность и комплексность применения федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, другими государственными органами, органами местного самоуправления политических, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; 4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других государственных органов с общественными объединениями, международными организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности. Статья 3. Содержание деятельности по обеспечению безопасности Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: 1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 2) определение основных направлений государственной политики и стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локализации и нейтрализации последствий их проявления; 5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности; 6) разработку, производство и внедрение современных видов вооружения, военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского назначения в целях обеспечения безопасности; 7) организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности; 8) координацию деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за целевым расходованием выделенных средств; 10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 11) осуществление других мероприятий в области обеспечения безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Статья 4. Государственная политика в области обеспечения безопасности Государственная политика в области обеспечения безопасности является частью внутренней и внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокупность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, организационных, социально-экономических, военных, правовых, информационных, специальных и иных мер. 2. Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности определяет Президент Российской Федерации. 3. Государственная политика в области обеспечения безопасности реализуется федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления на основе стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых Советом Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Федерации. 4. Граждане и общественные объединения участвуют в реализации государственной политики в области обеспечения безопасности. 33. УНИДРУА-2010: сущность, значение и его основные цели. Органи-зация и техника выхода предприятия на зарубежные рынки (Оплата /валютные платежи/); УНИДРУА-2010 – международная межправительственная организация, осуществляющая подготовку международных документов в области частного права. Одной из важнейших среди международных межправительственных организаций, осуществляющих подготовку нормативных актов международного частного права, является Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА), расположенный в Риме (Италия). УНИДРУА был учрежден на основе Соглашения между Правительством Италии и Советом Лиги Наций от 3 октября 1925 г. В настоящее время участниками УНИДРУА являются более 40 государств. Россия как правопреемница СССР сохранила свое членство в нем. Задачей УНИДРУА является изучение средств гармонизации и сближения частного права государств или групп государств и постепенная подготовка к принятию различными государствами законодательства, содержащего единообразные нормы частного права. Органами института являются: Генеральная ассамблея; Президент; Руководящий совет; Постоянный комитет; Административный суд; Секретариат. 34. Содержание Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров: структура и практическое применение; Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 года, CISG) - многостороннее международное соглашение, имеющее целью унификацию правил меж Венская конвенция состоит из четырёх частей: Часть I. Сфера применения и общие положения Часть II. Заключение договора Часть III. Купля-продажа товаров Часть IV. Заключительные положения Внутри частей текст Конвенции разбит на главы, разделы и статьи. Всего текст Конвенции содержит 101 статью. Применение Конвенции ограничивается договорами между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся на территории договаривающихся государств, или случаями, когда применимым является право одного из договаривающихся государств. Ст. 1 Конвенции гласит: Настоящая Конвенция применяется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах: а) когда эти государства являются Договоривающимися государствами; или б) когда, согласно нормам международного частного права, применимо право Договаривающегося государства Важным положением Конвенции является то, что она предоставляет договаривающимся сторонам (продавцу и покупателю) право исключить её действие, отступить от любого её положения или изменить его действие. Часть II регламентирует вопросы заключения договора, определяет понятия оферты и акцепта. Часть III разделена на следующие главы: Общие положения. Обязательства продавца. Обязательства покупателя. Переход риска. Положения общие для обязательств продавца и покупателя. Вопросы, прямо не решенные в Конвенции, подлежат разрешению в соответствии с общими принципами, на которых она основана, а при отсутствии в ней таких принципов - в соответствии с правом, применяемым в силу коллизионной нормы. 35. Трансформация форм и методов международной торговли (встреч-ная торговая сделка, бартерные операции, встречные закупки, компенсаци-онные операции, аукционная торговля товарами, международные торги и т.д.); Современные формы и методы международной торговли 1.Торговля готовой продукцией. Готовая продукция представляет собой следующие товары: машины, оборудование, аппараты, приборы, коммуникации, транспорт, вспомогательное оборудование. 2.Торговля изделиями в разобранном виде. Экспорт готовой продукции в виде узлов и деталей применяется в международной торговле для повышения ее конкурентоспособности и преодоления таможенных и административных барьеров, направленных на ограничение импорта готовой продукции. 3.Торговля комплектным оборудованием. Экспорт комплектного оборудования отражает потребности мирового рынка капитального строительства. 5.Торговля сырьевыми товарами. Положение экспортеров сырья, с одной стороны, ухудшается в связи с появлением новых синтетических заменителей, внедрением материало и ресурсосберегающих технологий, а с другой – улучшается по мере роста промышленного производства отдельных стран. 6.Биржевая торговля. Товарная биржа как форма международной торговли представляет собой постоянно действующий рынок товаров, обладающих качественной однородностью и взаимозаменяемостью, что позволяет вести торговлю без предъявления и осмотра товара по образцам, согласно установленным стандартам. 7.Торговля продовольствием и товарами широкого потребления. Определяется большой неоднородностью качественных характеристик, сезонностью производства и потребления, ограниченностью сроков хранения. 8.Торговля результатами интеллектуальной собственности, к которым относятся: •патенты и изобретения; •промышленные образцы; •товарные знаки; •ноу-хау. 9.Торговля инженерно-консультационными услугами. Услуги оказывают очень сильное влияние на международную торговлю товарами, являясь дополнительным средством повышения их конкурентоспособности и зачастую – необходимым условием продвижения товара на рынок. Современные методы международной торговли представлены следующими видами: 1.Встречная торговля – К встречной торговле относятся внешнеторговые операции, при совершении которых в едином контракте фиксируются обязательства контрагентов произвести полный или частично сбалансированный обмен товарами. 2.Выкуп техники, бывшей в употреблении. Для экспортера это возможность выпускать более конкурентоспособную продукцию, а для импортера – освободиться от морально устаревшей техники или продать ее по остаточной стоимости. 4.Компенсационные операции. 5.Арендные и лизинговые операции. Такие операции предполагают передачу арендодателем во временное пользование арендатору имущества за согласованную арендную плату на определенный срок с целью получения коммерческой выгоды. 36. Организация и техника выхода предприятия на зарубежные рынки и его основные этапы;  1. Определение целей и возможных задач. Перед тем, как выйти на международный (зарубежный) рынок, компании необходимо, исходя из сформулированной миссии, стратегических целей, определить для себя возможные цели и задачи (финансовые, маркетинговые, производственные, организационные и т. п.). Они формируют направленность дальнейшего анализа. 2. Анализ международной маркетинговой среды. Анализируются факторы международной маркетинговой среды: - макросреда (политико-правовые, экономические, демографические, научно-технические, социокультурные и т. п.); - мезосреда (международная среда внутрикорпоративных связей ТНК (ТНБ), МНК, ГЛК, интракорпоративна я маркетинговая мезосреда1); - микросреда (потребители, конкуренты, поставщики, посредники, международные контактные аудитории). В силу глобализациоиных процессов анализ предполагает составление оценок и прогнозов как по глобальному рынку, так и по каждому региональному национальному рынку. 3. Анализ ресурсной базы. Исходя из результатов анализа международной маркетинговой среды, компания производит оценку собственных ресурсов на предмет соответствия выявленным возможностям и угрозам, определяет требуемый объем заимствования ресурсов. 4. Решение о целесообразности выхода на внешний рынок. Производится сопоставление ресурсной базы предприятия (наличие свободных производственных мощностей, капиталов, опыта и т. п.) и международной маркетинговой среды, формулируются возможные факторы конкурентоспособности предприятия. Проводится международный SWOT-анализ. По результатам принимается решение о целесообразности для компании выхода па внешний рынок. Принимается решение относительно формы международного маркетинга для предприятия: - интернациональная деятельность; - мультинациопальная деятельность; - глобальная деятельность. 5. Решение о том на какие рынки выходить. Проводится международная сегментация. Для этого может использоваться модель Винда - Дугласа (Wind and Duglas) (рис. 5.32). Производится оценка привлекательности рынков. Производится комплексный анализ экономической привлекательности зарубежных рынков с учетом: - целевого анализа; - анализа спроса (его структуры, количественных показателей); - анализа доступности рынков (политико-правовые факторы, логистика и т. п.); - конкурентного анализа; - анализа рисков; - ресурсного анализа; - анализа прибыльности. В результате анализа выделяются рынки, позволяющие предприятию максимизировать доход на вложенный капитал Решение о методах выхода па внешние рынки. 7. Разработка рыночной стратегии. Международная рыночная стратегия компании разрабатывается на следующих уровнях: корпоративном (миссия, корпоративные цели, рынки, сферы бизнеса), дивизионном (по подразделениям, в т. ч. географическим), бизнесовом (за счет чего будет конкурировать), функциональном (по функциональным элементам). Рыночная стратегия компании на международном рынке предполагает учет как чисто международных аспектов, так и традиционных элементов, определяющих рыночную стратегию предприятия, которые переносятся на международный рынок. 8. Решение о структуре комплекса маркетинга. Работая на международном рынке, компания вынуждена принимать решение относительно того, будет использоваться один комплекс маркетинга или же требуются различные его вариации. Исходя из этого, компания может использовать одну из следующих стратегий: - стандартизированную - единую маркетинговую стратегию на всех зарубежных рынках; - адаптированную - уникальную маркетинговую стратегию на каждом зарубежном рынке; - интегрированную - стратегию, соединяющую элементы стандартизации и адаптации. 37. Экономико-правовые аспекты обеспечения экономической безопас-ности. Значение и практическое применение Указа Президента РФ «О Стра-тегии экономической безопасности РФ на период до 2030 года»; 38. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности. Про-дукт интеллектуального труда как товар и предметы лицензионной торговли; «интеллектуальная собственность» - собственность на исключительные права. Смысл ее состоит в том, что только обладатель интеллектуальной собственности, и в первую очередь автор, располагает исключительными правами на ее использование. Никакое иное лицо не может каким-либо способом использовать интеллектуальную собственность без его разрешения. Традиционно все объекты интеллектуальной собственности разделяются на две родовые категории: промышленная собственность и авторское право. Критерием их разграничения служит предмет, являющийся продуктом интеллектуальной деятельности. Наиболее характерными объектами промышленной собственности являются полезные модели, промышленные образцы, изобретения, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и наименования мест происхождения товаров. К другой категории объектов интеллектуальной собственности относится авторское право. В данном случае речь идет о праве на такие продукты интеллектуальной деятельности, как произведения искусства, в том числе литературные и музыкальные, произведения кинематографии, а также научные произведения, к которым относятся, в частности, программы для ЭВМ. В условиях глобализации мировой экономики для успешного распространения новых технологий важное значение имеет коммерческое использование интеллектуальной собственности. Растет лицензионная торговля, передача технологий, развиваются другие отношения рыночного характера в этой сфере. В этих условиях происходит формирование мирового РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, который представлен, главным образом, тремя рынками: наукоемкой продукции, информации и прав. В настоящее время в международной торговле лицензиями участвуют практически все страны мира. Степень учас-тия определяется в первую очередь экономическим и научно-политическим потенциалом государства. Главные цели лицен-зионной политики государства — создание условий для прибыльной реализации частными предпринимательскими структурами национального и иностранного научно-технического потенциала в стране и за рубежом, а также обеспечение надежной защиты сфер деятельности национальных фирм и местных рынков от иностранных конкурентов. Лицензия представляет собой юридический документ, на основании которого одно физическое или юридическое лицо (лицензиар) передает другому лицу (лицензиату) на определенных условиях право на использование объекта интеллектуальной собственности. Специфика торговли лицензиями состоит в том, что, имея дело с коммерческим обменом результатами интеллектуальной деятельности на национальных и международных рынках и выполняя экономическую функцию, она вовлекает в товарообмен особый товар — научно-технические достижения — и выполняет тем самым другую важную функцию в обществе — активно участвует в научно-технологическом обмене. 39. Особенности правового регулирования ноу-хау. Обеспечение прав владельца ноу-хау. Специфика переговоров и виды договоров о передаче прав на секрет производства. 40. Трансформации в практике международного бизнеса через призму передачи научно-технических знаний и разработок; Международный технологический обмен в экономической литературе трактуется в широком и узком смыслах. В широком смысле этот термин означает обмен любых научно-технических знаний и производственного опыта. В данной работе термин «международный обмен технологиями» используется в узком смысле как передача научно-технический знаний, относящихся к конкретным производственным процессам и находящих там практическое применение. 1Лицензионная торговля Основной формой международной передачи технологий является лицензионная торговля, которая осуществляется на основе лицензионных соглашений. Термин «лицензия» в переводе с латинского означаетразрешение совершать какие-либо действия. Применительно к технологическому обмену он означает разрешение использовать на определенных условиях предметы лицензии, которыми являются: - запатентованные изобретения, - промышленные образцы, - товарные знаки, - ноу-хау, т. е. имеющие ценность конфиденциальные сведения, которые не пользуются правовой охраной. 2Следующей формой международной передачи технологий является франчайзинг, который представляет собой контракт на передачу торговой марки. Продавец не только передает покупателю право на использование торговой марки, но и оказывает ему постоянную помощь в ведении бизнеса. Эта помощь выражается в оказании технических услуг, подготовке кадров и повышении их квалификации, управлении предприятием за определенную плату и т.д. По существу продавец и покупатель в этом случае действуют как вертикально интегрированная фирма, филиалы которой взаимосвязаны и производят для потребителя часть товаров и услуг. Особенно характерно это для комплексного франчайзинга, который предусматривает полное обеспечение дилера, включая маркетинг, руководство эксплуатацией предприятия, стандарты и контроль качества продукции. 3Важной формой международной передачи технологий является инжиниринг (engineering), который охватывает широкую совокупность видов технической деятельности, направленную на повышение эффективности зарубежных инвестиций, минимизацию затрат по реализации проектов различного назначения. Он включает в себя разнообразные услуги, в которых нуждается покупатель при приобретении, монтаже, освоении и эксплуатации новой техники. 4 . Консалтинг. Широкое распространение в сфере МРИТ получил также консалтинг. Консалтинг обозначает широкий спектр консультационных услуг, предоставляемых консалтинговой фирмой любому потребителю. 5. Контракты «под ключ» (turnkey projects) как форма международной передачи технологий предполагают заключение соглашения на строительство объекта, который после его полной готовности к эксплуатации передается заказчику. Такие проекты обычно реализуют крупные строительные фирмы и фирмы-изготовители промышленного оборудования, между которыми поделены соответствующие рынки. 6, Контракты на управление (management contracts) являются специфической формой международной передачи технологий, суть которой состоит в том, что фирма одной страны направляет своих менеджеров в зарубежную фирму для выполнения управленческих функций на определенный срок и за определенную плату. 7, Международное техническое содействие, Техническое содействие определяется как передача ноу-хау посредством таких видов деятельности, как профессиональная подготовка специалистов, проведение в жизнь политики, консультации, партнерство и исследования. Оно предоставляется в форме безвозмездных технологических грантов и проектов совместного финансирования развития технологий. С помощью всех рассмотренных видов деятельности (лицензионные соглашения, франчайзинг, инжиниринг, контракты «под ключ» и др.) фирмы одной страны получают доступ к технологии и управлению, созданным в других странах. Поэтому международная передача технологий способствует повышению конкурентоспособности фирм на внутреннем и мировом рынках. Чем более совершенен рыночный механизм передачи технологий, тем более эффективно распределение этого фактора производства в обществе и тем большую выгоду получает как продавец, так и покупатель технологически применимого знания. 41. Лицензионный договор как основная форма передачи научно-технических, производственных и управленческих знаний и опыта. Стороны при заключении лицензионного договора. Специфические условия при за-ключении лицензионного договора. Лицензионный договор – это договор, по которому правообладатель произведения науки, литературы или искусства (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право использования произведения в установленных договором пределах |